(1) はじめに 明治18年(1885)9月5日~22日に、大阪府官吏3名が実施した大台ヶ原踏査の記録が、「大臺原紀行」 として残されている。この記録はこの踏査の後に大阪府知事へ提出された「復命書」という公文書である。細かく言えば「復命書」の本文は10行にすぎず、「復命書」に付属する「別紙」が「大臺原紀行」である。なお、原文と何枚かの絵図・地図が奈良県庁に保管されていたことが昭和11年(1936)に確かめられているが、現在は行方不明である。(拙サイトの「大臺原紀行」は、「大和山林會報」(昭和7年1932)所載の「大臺原紀行」を底本として電子化したものである。) 大阪府官吏3名というのは、

このように考えているところに、この正月(2015年)、田村義彦さんから驚くべきニュースがもたらされた。それは、「大臺原紀行」が挿絵3枚付きで、「大阪朝日新聞」(明治18年9~11月)に断続的に掲載されていたということであった。さらに、天野皎の遺稿集が『入清日記その他』(にゅうしんにっき 私家版 昭和4年1929)として出版されており、その中に「大臺原紀行」が含まれているということも、ご教示いただいた。

その後田村義彦さんは、大阪朝日新聞の大判コピー5枚をわざわざわたしへお送り下さった。そのご好意への感動がわたしに本稿を書かせる大きな力になっている。深く感謝いたします。 『入清日記その他』は国立国会図書館近代デジタルライブラリーに全文600頁余が収録公開されている。 本稿では、「大臺原紀行」の背景を探るという視点から、天野皎の人物像を浮かびあがらせることを目標にして考究してみたい。したがって、一般的な天野皎の伝記を目差しているのではないし、天野皎の生涯の仕事でもっとも大きいと思われる大阪府立博物場の美術館や、今宮の商業倶楽部については、必要があれば触れるという程度にする。 (2) 生い立ち 天野皎が生まれたのは嘉永四年(1851)、江戸の白山大通である。父成次郎、母ふき、幼名祐太郎であった。父は徳川家に仕える士分で、父の没後、文久二年に天野皎はその後を継いで、和宮・天障院の

【和宮】は仁孝天皇の第八皇女で、第14代将軍・徳川家茂の正室として京都から降嫁したのは、よく知られている。 【天障院】は薩摩藩の島津家の女・篤姫。第13代将軍・徳川家定の正室となり大奥にはいる。 彼は初めから大阪に縁がある。卒業と同時に、その時創立された大阪師範学校本科教師に任じられている。この頃の天野皎を木崎愛吉(1866~1944 金石文の専門家)が生徒として記憶して書き残している。 明治聖帝大阪行幸のみぎり、特に(大阪師範学校付属小)学校へ御臨幸あらせたまひ、附属生の体操を天覧に供したてまつることゝなり、私達は、玉座の直前に咫尺して、号令に応ずる四肢の運動を行うたのであるが、その時の総指揮は、天野先生であったと記憶する。(『入清日記その他』所収「追感あれやこれや」)明治8年5月に、「教育会議を興すの議」という文書を文部大臣(文部大輔・田中不二麻呂)へ出している。その冒頭の数行で、天野皎が新政府の教育界の超エリートとしての道を歩み出していることがよく分かる。読みやすくして引用する。 皎、さきに明治五年東京師範学校設立の際に会し、僥倖、特選甲級の末位に挙げられ、本校において教師スコット氏の教育を受け、蛍雪ほとんど一年、しかして大阪・宮城両師範学校設立の挙あり。同学の生員中、井出猪之助と皎を以て大阪師範学校創建の教員と為す。

この「教育会議を興すの議」という文書は教職の現場に入って間もない天野皎が、大臣宛に建白しているのであるから、“本気”であったことは疑いえない。各地の師範学校が集まって「教育会議」を構成し、大いに言論を盛んにして風通しの良い教育界を創ろうとする熱意にあふれていた。校長と共に上京するが、官僚的な動きに先行されて彼の提案は封じられたようである。

9年1月五条師範学校校長を辞し、「大阪師範学校教師に雇はれ、専ら教科書類編集の事に従ふ」 10年1月大阪師範学校を辞める。11月兵庫県神戸師範学校長に任ぜられる。 11年6月神戸師範学校長を辞す。

【師範学校】は、卒業後教職に就くことを前提に授業料がかからないのみならず生活も保障されたので、優秀でも貧しい家の子弟への救済策の役割も果たしていた。師範学校→高等師範学校→文理科大学というコースをたどれば、学費無料で中等学校→高等学校→帝国大学というルートに匹敵する教育が受けられたため、経済的な理由で進学を断念せざるをえない優秀な人材を多く吸収した。(ウィキペディア「師範学校」より) 第2次大戦敗戦までのわが国の教育制度の根幹をなすひとつが、この師範学校制度であった。有意・優秀な人材を教師として集め、育てた。しかし、忠君愛国教育を徹底し軍国主義教育を担った点も忘れてはならない。

明治8年のこととして出てきた天野の病気に注意しておきたい。下ですこし取り上げる「古寺社行」(明治18年1月)の旅行途中でも病で動けないと記している日がある。「大臺原紀行」(明治18年9月)では足痛のために役夫に背負われモッコで担がれることになる。下山を果たして、「尫弱のもの」はこのような山行には向かないことを述べて、自分のことに言及している。 皎脳を患ふ。故に高きに登り空気の壓力大に減ずる處に至れば、眩暈して其勞、餘の兩人に倍せり。(9月16日条)「脳を患ふ」というのはどういうことか。この文章は小説などではなく公文書であることを思うと、やや異様な言葉遣いである。 日清戦争従軍記者としての「入清日記」でも足を痛めて非常に苦労している日常を隠さず書いている。読者にとっては興味をつなぐところであるが。天野徳三はつぎのように述べる。 明治二十七八年、日清戦役の従軍により余程健康を害したらしく、凱旋後は病臥の日が重なり、二十九年の春、転地療養の意味で、自分の拵えた今宮商業倶楽部内の某料理店の跡を住居として・・・没するのは、明治30年10月、47歳である。「神経衰弱の外に脚気があった」と徳三は書いている。 彼は酒をよくのみ、自分で包丁を持つ「食味通」であったという。 それから酒。命を之によって落とした程だから、説明する迄もない。私の實父坂本湶が、飲み友達遊び友達で、とう/\二人とも酒と心中したのは、私にとっては餘りありがたくない洒落だ。(「鉄腕居士の事ども」)こういう書き方なので病名ははっきりしないが、天野皎はともかく頑健とはいえなかったこと、足の故障を何度か記していることなどは注意しておいて良いだろう。なお、徳三は養子である(明治22年入籍)。 (3) 鉄腕居士 文明開化の新教育の旗手としてデビューした教育界エリートの道を、明治13年、天野皎は突然のように投げ捨て、大阪商法会議所の書記となる。当時の30歳は、すでに中年の域に入っていると言って良いだろう。この思い切った転職の理由は判明していないが、「教育会議を興す」の提言が到底受け入れられない教育界の官僚臭に嫌気が差したのかもしれない。彼の内に鬱勃として動いているもの、持てる限りの才能をぶつけて縦横に活躍できる分野を探し求めていたが故の転職ではなかったか。 息・徳三は、この時期の天野皎の転職について、次のように述べている。五代友厚、ついで建野郷三との縁を指摘しているのは重要であると思う。この二人によって、天野皎が活躍をくり広げる、後半生の舞台が用意されるからである。 明治十二三年頃、師範学校の校長さんを罷めて、大阪商法会議所の書記になったりしたのは、故五代友厚氏によりて実業界に出ようとしたためかとも想像されるが、釜山くんだりまで乗り出したものゝ、結局失敗に了たらしく、そこで大阪府の役人になり、知事故建野郷三氏の知遇を得て、暫く安定の域に入ったらしい。(「鉄腕居士の事ども」)大阪商法会議所の設立(明治11年1878)の中心人物が五代友厚であった。天障院の御広敷添番に召し出されたこともあった天野皎には、あるいは薩摩閥の人脈があったのかも知れない(先に註したように、天障院は薩摩・島津家の篤姫)。

(商況新報への寄稿の中に)朝鮮貿易に関する對州人の態度を難じた論文があった爲に、對州人の激昂を買ひ、釜山商業會議所で彼等の襲撃に遇ひ、椅子一つで渡り合ひ、之を逐ひ散らしたといふ武勇傳が遺って居る。(同前)これは明治14年6月のことであった。「對州人」は対馬の商人たちで、半島貿易であくどいやり方をしていたのを批判したのである。当時、維新政府は早くもアジア経営に乗り出しており、江華島事件(明治8年)を足がかりに日朝修好条約(明治9年)という不平等条約を李氏朝鮮と結んでいた。 この武勇伝はただちに大阪に伝わり、「鉄腕」というあだ名がついた。つまり、この筆禍事件が期せずして天野皎を一気に大阪の有名人にのし上げたとも言えるのである。(なお、天野皎の戒名は「文技院皎如鉄腕居士」) その年の11月、天野皎は「大阪府御用掛」に任ぜられる、勧業課である。徳三の言う「大阪府の役人になり、知事故建野郷三氏の知遇を得」たということである。一般に「御用掛」は専門的な知識や見識をもつ人物が組織中枢に直接仕えて働くことを期待される役職である。天野皎の場合は大阪府知事・建野郷三が注目し指名したのであろう。この転身(実業界から大阪府役人になったこと)は、天野皎の後半生の活躍の場を作る重要な転身であった。

実業界から大阪府官僚に転じたと言っても、実際には教育畑の履歴を生かせる部署で活躍している。つまり、建野郷三知事は天野皎の適性をよく見抜いて使っていると言えよう。天野皎の得意分野は単なる文筆ではなく、美術家、今で言えば美術評論家としての文筆であった。 「府立大阪博物場」と書いたが、博物場が「府立」となったのは明治17年のことであった。その前は内務省の下にあった。橋爪紳也『近代日本の空間プランナーたち』(長谷工総合研究所1995)というユニークな視点を打ち出している本が取り上げている、トップバッターが天野皎である。そこから引く。 大阪の博物場は、はじめは内務省の管轄下にあって、委託されて府が運営していたのだが、明治一七年になって府の直営に移管されることになる。後々田寿徳「大阪博物場 ――『楽園』の盛衰」(東北芸術工科大学紀要2009 PDF25ページ)はネット上に公開してあり、大阪博物場の始まりから戦前の衰退期までの歴史を丁寧に調査してある点、貴重である。これによって知ったのであるが、博物場で明治17年(1884)11月に「絵画品評会」が行われている。「本邦絵画」の現状が「悠遠高尚の志望に乏しく、其造詣する所また甚だ卑くして」と激しく批判し、「此技の競争進歩を謀らんとす、・・・・従来の陋習を破り各派親和を以てますます美術の振作に注意すべし」(読みやすく字遣いを改めている)。 この呼びかけによって盛大な「絵画品評会」となった。「本邦派二百十六枚、支那派二百五十枚、参考古画三十幅」もの多数が展示された。この「絵画品評会」はすでに天野皎がイニシアティブを取って行われたと考えられる。本邦絵画を激しく批判する論調からして、彼のものである。 天野皎が博物場長となるのは半年後の明治18年4月のことであるが、「絵画品評会」の成功が評価されたのではないか。彼は「美術館」の構想を持っていたのであろう、明治20年2月には「美術館」に着工し、落成は21年である。その天井画などの壁画は「絵画品評会」に参加した上田耕沖・櫻井香雲などが担当した(後々田寿徳)。 徳三の証言を引いておく。 次で美術館。これは父が生涯に心血を濺いだ随一で、当時の知事建野郷三氏の後援による事勿論であるが、一切は父の方寸に出たらしい。當時の大阪に在ってはスバラしい建築で、為に豫算外の支出を敢えてし、父は大阪府から譴責の辭令を頂戴した位である。(「鉄腕居士の事ども」)なお、橋爪節也「おおさか美術館ストーリー」(2008 PDF4ページ ここ)には、関西医科大に保存してあるという天井画の写真が出ている。(ついでに、天野皎の「商業倶楽部」のことに関しては橋爪紳也『倶楽部と日本人』(学芸出版社1989)が参考になった。) (4) 明治18年(1885) 天野皎ら3名が大台ヶ原踏査行を実施するのが明治18年9月のことである。天野皎「大臺原紀行」がどのようなタイミングと意味あいをもっていたのかを知るために、この明治18年がどのような年であったのかを述べておく。 まず、遺稿集『入清日記その他』に「古社寺行」という旅行の記録がある。この年の1月28日から2月7日までと、2月18日から23日までの2回にわたる仕事上の調査旅行である。はじめの旅行は、五条の観心寺、吉野、談山神社、奈良、法隆寺と回っている。2回目は和歌山、名草郡黒江、粉河、高野山(記録中断)である。 展覧に適する絵画・仏像や漆器類などを見出して借り出す交渉をする。天野皎の鑑識眼が生きる場面であるとともに、前年秋に「絵画品評会」を成功させた勢いに乗って、近畿各地の寺社を回って、美術品を調査しているのであろう。 もう一つ興味をひかれるのは、彼が寒暖計と晴雨計を持って歩いていることである。観心寺での記述はつぎのようなもの。 寺に在る三時間、午前九時三十分晴雨計廿九英寸二四、寒暖計三十七度四、此の地海面を抜く一千一百五十英尺なるを知る。午前9時30分に測定しており、29.24インチ(これは気圧29.24inchHgを示し、742.7mmHg=990.2hPa)気温が華氏37.4F=3.0℃、海抜1150フィート=350.5m。

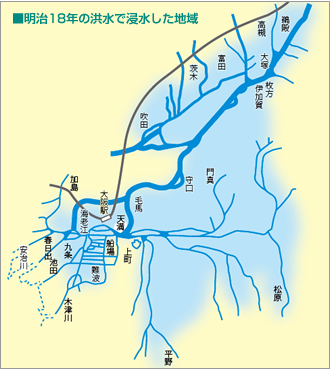

この「古社寺行」の最初の日に、大阪と同時に観測する必要がある、と書いている。 時間の瞬時を誤れば、大阪と同時の比較を得る能わざるをもってなりこれは、9時半とか正12時とかの観測時刻をあらかじめ設定してあって、後日、大阪測候所の記録によって“海面での気圧”を知って校正するということであったらしい。最後の日の記録には「仮測」という語がある。これは校正する前の海抜の意味であろう。場所は高野山。 午前九時三十分、晴雨計二十七英寸六、寒暖計三十七度。此の地を仮測するに二千四五百英尺とす。実測すれば必ず之に幾分を加ふべし。「二千四五百英尺」=732~762m。国土地理院地図(上記)では金剛峯寺で813m。確かに50mほど「之に幾分を加ふべし」ということになる。 和歌山では測候所を訪問している。 和歌山に入る。県庁に至り測候所の事を問ひ、・・・ 下午測候所に至り、諸工場を巡視す。この「諸工場」というのは「棉フラネル」の製造をしており、天野皎はその染色に問題があることを記している。天野皎の胸中には、半年後に「彼の名高き大臺ヶ原」(大阪朝日新聞 明治18年9月8日)に晴雨計を持ち込んでその標高を測定しようとする計画があったのかも知れない。(開墾跡に達したとき、一同が着衣のまま谷川に入って汗を流す場面があるが、その際水温が「華氏五十六度」13.3℃で「水冷にして久しく浴す可らす」と記している。これも大阪測候所長としての公務の一部であったのだろう。) この時期の大阪で起こった出来事で重要なのは、明治18年6~7月の大水害である。30余の橋が流され、大阪市の低部が水没してしまった。これをきっかけに河川付け替えが計画され、放水路「新淀川」が明治42年(1909)に完成することになったほどの、大水害をもたらした。

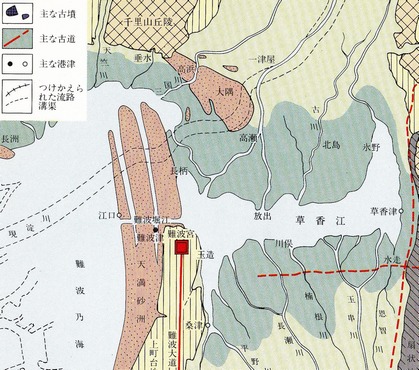

古代の「草香江」が大洪水によって出現したほどの大水害であった。上町台地は水没をまぬがれ、「府立大阪博物場」は現在の「マイドーム大阪」辺りで、水害に遭わなかったものと思われる。 淀川流域は歴史的に水害の多かったところで、明治初年からだけでも、明治元年、4年,9年に大きな洪水が生じており、その総まとめのように明治18年洪水が起こったのである(淀川河川事務所)。しかし、天野皎らの大台ヶ原踏査行は、この記録的大洪水の直後であることをまるで感じさせないように、実施されている(少なくとも「大臺原紀行」を読む限りでは、そのことに気付かない)。もちろん、少し視野を広げて資料を見ていれば、「大臺原紀行」もその周辺にこの大洪水の傷痕を引きずっていることが分かる。 天野皎らが大台ヶ原へ向けて出発した当日の、大阪朝日新聞1面をつぎに掲げる(この新聞コピーは田村義彦さんから戴いたものです)。赤マークを2個所に付けているが、そのAとBの部分拡大を並べて右に置いた。

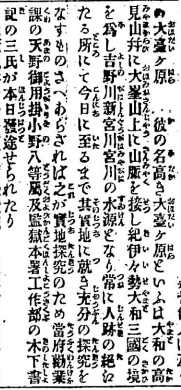

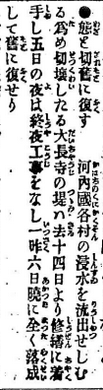

【A】大臺ヶ原 彼の名高き大臺ヶ原といふは、大和の高見山ならびに大峯山上に山脈を接し、紀伊・伊勢・大和三国の境をなし、吉野川・新宮川・宮川の水源となり、常に人跡の絶えたる所にて、今日に至るまでその実地につき充分の探究をなすものさへあらざれば、之が実地探究のため、当府勧業課の天野御用掛、小野八等屬および監獄本署工作部の木下書記の三氏が本日発途せられたり。 【B】「「態と切れ」という面白い名前が付いた防災方法は、江戸時代から何度も行われてきたという。広範な範囲に溢れた洪水を川へ戻すために、場所を選んで堤防を切り崩したのである。

この大洪水の際には「態と切れ」と類似の発想で、安治川橋を陸軍工兵隊が爆破することも行われた。多くの橋が流され漂流物も多く、鉄橋であった安治川橋につかえて危険になったためである。 投書家として新聞社に知られていた「鉄腕」天野皎氏に、探険から戻ってきたら実踏記をぜひ寄せて下さい、などと約束ができていたであろうと想像される。天野皎としても、役所への「復命書」にとどまらず、新聞紙面を飾る探検記となるような記録を残そうという野心が最初からあったと考えてよいだろう(次に論じるが、絵図を自ら描くことも心積もりがあったのではないか)。その結果できたのが「大臺原紀行」であった。度量の大きい建野郷三知事の存在があって大台ヶ原「探究」行が実現し、また「復命書」別紙としての「大臺原紀行」が新聞に発表されることが許容され、珍しい探検行記録として残ったと言えよう。 (5) 3枚の挿絵

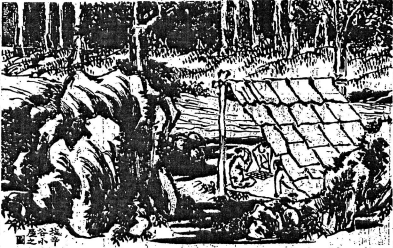

天野皎が「大臺原紀行」を含む「復命書」を建野郷三知事へ提出したのは「明治十八年十月」である(前記拙サイト「大臺原紀行」参照)。「復命書」を知事が承認した後、大阪朝日新聞へ原稿を回したのであろうと考えられる。 その探検行の記録を大阪朝日新聞が4回にわたって掲載している。10月24日、同25日、11月1日、同5日である。表で分かるように挿絵が3枚あり、新聞に掲載されたのは「大臺原紀行」の全文ではなく、17日の尾鷲到着までである。更に内容的に省略されたと思われる部分や語句の変更などがあるが、それは後に述べる。

(2) 2枚目の「塩辛谷小屋之圖」では、スケッチ風の人物が3人描かれている。小屋の様子もリアルな感じがする。美的表現というより“絵によって記録する”という意識が明らかである。 (3) 「大臺ヶ原ノ圖」は地図の機能を併せた鳥瞰図式のものである。大台ヶ原山中の滝から尾鷲の海までの高低差ある様子、始め伯母ヶ谷村、入ノ波村まで行った尾根づたいの様子、伯母ヶ谷村、天ヶ瀬村から辻堂・経塚を経て大台ヶ原へ入る道など、分かりやすく表現されている。ただし、海岸に浮かぶ船や集落などは水墨画的なところがある。見たように描くスケッチとは違い、大台ヶ原の山岳から海岸までの三次元的な把握が理念としてできていないと不可能な図である。 (4) 左上の天ヶ瀬から入ノ波村が含まれる部分は、滝の描かれた中央部とは違って、充分に描き込まれていない。わたしは、入山経路が分かるように、早々の間に描き加えたのではないかと想像している。 (5) 細部のことだが、滝のうち「東ノタキ」「西ノタキ」は逆に記されている。また、道に沿って矩形内に「小ヤ」という書き込みが2個所にある(下図、拡大図の赤丸)。左「開墾跡小屋」、右「塩辛谷小屋」であろう。いかにも、実踏者の体験談を聞く臨場感がある。  わたしはこの3枚の挿絵の作者は、西欧流のスケッチを一応学んでいること、絵によって記録する(“写真”)という方法を意識していること、自然界の3次元的把握ができていること、熟練の描き手とは言えないが美術的素養の持ち主であろうことなどから、天野皎自身である可能性が大きいと考えている。西洋流の博物学を学べば、生物の細密画の習得などは必須である。しかし、残念ながら天野皎であるとする決定的証拠はない。わたしは天野皎自身の文章や関連する論文などを読みあさりながら、天野自身が絵を描くことを好んだとか趣味にしていた、というような類の記録に行き当たらないものかと思っていたが、残念ながら、いまだ見出せていない。 すでに述べたように天野皎は美術品鑑定を得意とし、後半生の彼は美術の専門家として生きたといってよいだろう。現代で言えば美術コーディネーターないし総合プランナーというべき人物であった。橋爪紳也の前掲書から再度引く。 とりわけ明治二一年に完成をみた煉瓦造の美術館は、文字通り皎が心血を注いだものであった。美術品の常設館としては大阪初の試みであり、全国的に見ても先駆となるものだ。建坪一八七坪、天井には奈良正倉院の御物と法隆寺の天井画が模写されていた。床はすべてけやきの寄木張り、東西の入口は大理石が敷きつめられていた。本稿は天野皎と「大臺原紀行」の関係を見定めるために、関連しそうな分野を調べている。彼の後半生のメインテーマとなった「大阪府立美術館」や今宮村の「商業倶楽部」について詳細を述べるのは止めて、天野皎と美術の関連について、注意すべき点を列挙しておく。

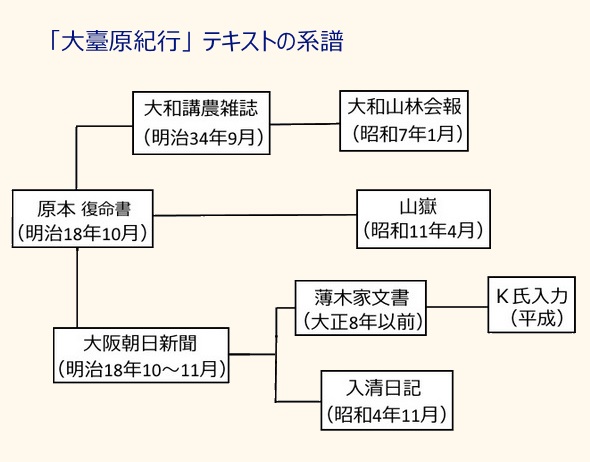

2. 既述のように、天野皎は明治14年から大阪府御用掛として府官吏になっていた。同17年秋には博物場で「絵画品評会」を成功させ、18年4月から府立大阪博物場長となり運営を任された。贅沢な造りの美術館の落成が同21年。 3. 絵画鑑定は自信をもってやっていた。実績もある。 この鑑識力を以て、博物場の豫算で、當時随分安く手に入れた美術品が、歴代の博物場當局者の丹精により、いまでも多數に保存されているさうで、時價は相當の巨額に上るものと想像される。(「鉄腕居士の事ども」)4. シカゴ博覧会(明治26年1893)では「臨時博覧会事務局監査官」に任じられている。具体的な仕事の内容は分からないが、日本の美術工芸品の出品や展覧について関わったであろう。傍ら山田次郎の筆名で連日朝日新聞へ投稿していた(船便で送った)。実に筆まめで、能弁である。その中でヨーロッパ各国の絵画、陶磁器などについて品評して、日本と比較している。 5. 「入清日記」(明治27年10月~翌3月)で、従軍記者として同行した画家は、山本芳翠、浅井忠、黒田清輝の名が出ている。特に山本芳翠と親交があったことを伺わせる記事がある。例えば27年11月8日の記事、天野皎は足を痛めて寝ているところへ、山本画伯が見舞いに来てくれる。 終日、起つ能はず。山本芳翠翁と佛国美術を談じ、かつ昨年米国に於いて見し所の佛国画について、疑いを正し大いに得るところあり。「入清日記」が新聞に掲載されるときに、「間々山本芳翠画伯の挿絵が添へられて」あったと徳三が「入清日記」の「解題」で述べている。 6. しかし、自分でスケッチをしたとか、絵を描くのが趣味であるようなことは記していない。 (6) テキストの比較検討 「大臺原紀行」の原本は天野皎ら大阪府官吏3名が、明治18年(1885)10月に建野郷三・大阪府知事に提出した文書である。絵図何枚かと地図が付いた「大臺原紀行」原本が昭和11年(1936)まで奈良県庁に保管されていたことは「山嶽」版「大臺原紀行」の前文で明らかである。それらは現在は行方不明となっている。 この興味深い探検紀行は作成されてから130年を経ているのだが、その間に幾度か活字化がなされている。それらのいくつかの版について、系譜を明らかにし文献としての特徴を示しておくことは意義があると思う。以下はその試みである。 (6.1) 「大臺原紀行」のテキスト わたしがこれまでにその存在を知っている「大臺原紀行」のテキストは下に並べる7種類である。わたしが未見であるのは、「原本」と「講農版」である。幸いにわたしは「山林版」と「山嶽版」の詳細な検討を済ませているので、それらを基に「講農版」および「原本」を推定することは可能であろうと考えている。

朝日版 明治18年10月から11月に掛けて、4回に分けて大阪朝日新聞に掲載された。ただし全文ではなく、出発した9月8日から下山して尾鷲に達する同17日まで。しかも、役人3名の個人名を伏せている。例えば原文で「皎等」となっているところを「予等」とするなど。頻繁に各個人名が出るところは伏せきれないからであろう、何行にもわたって省略している。 挿絵が3枚あり、小屋2枚と大判の絵図面1枚である。 講農版 明治34年9月(1901)に「大和講農雑誌」に絵図を除いた全文が初めて活字化された。ただし実際には、わたしは読んでいない。下で説明する山林版、山嶽版と大差ないものと考えている。 山林版 昭和7年1月(1932)の「大和山林會報」に掲載された。その冒頭に「本編は 山嶽版 昭和11年4月の大和山岳会会誌「山嶽」に掲載された。その本文に関しては山林版と細かい語句・用字の差違はあるものの、全体としては同一文書と考えて差し支えない。その事実は、それらが講農版とも同一文書であると考えてよいことを意味するであろう。以下本稿では、山嶽版≒山林版≒講農版(≒は、ほぼ等しいことを意味する記号)と考え、それらが原本にほぼ一致していると考える(但し9月14日条に例外あり。下の例外参照)。(「例外」部分が山林版に在って山嶽版に欠けていることは、山嶽版は先行する講農版・山林版を参照することが可能ではあったが、少なくとも単純に“丸写し”したのではないことを証拠立てている。山嶽版の編者は原本を底本として参照していると考えられる。) 山嶽版で重要な点は、前文に原本についての記述があることである。絵図に関係する部分に注意して欲しい。 その復命書は奈良縣廳に保管せられてをり、大型美濃罫紙十七枚に認められ(内三頁は繪圖添付)外に地圖二枚と、山を畫ける大きな繪圖面がついてをる。「十七枚」に文字が書かれ、その内の三頁には絵図が添付してある。つまり、添付してある絵図が3枚ある、と読める。さらに、その外に地図が2枚と「山を畫ける大きな繪圖面」がある。ということは17枚に書かれた本文と絵図3枚、大きな絵図面1枚、地図2枚が存在していたと理解できる。「山を畫ける大きな繪圖面」というのは、朝日版の「大臺ヶ原ノ圖」を意味する可能性があるので、もしそうであるなら、朝日版挿絵3枚の他に「繪圖」が更に1枚、地図が2枚未見のものとして存在していたということになる。 薄木版 奈良県立図書情報館が所蔵する「薄木家文書」に含まれるもの。実はわたしはこれを実際には見ておらず、近年になりK氏がパソコン入力して下さった漢字仮名交じり文を戴いてテキストとしている。薄木祐蔵は弘化元年(1844)大和国宇陀郡に生まれ、郡役所などに勤めた。篤学の士で有名であったらしい。明治42年発行の『珍物畫傳』(大阪朝日新聞、国立国会図書館のデジタルライブラリーで公開している)にも取り上げられている。マッチ箱や切手の蒐集家として“珍物”であったと。歿年は大正8年11月(1919)。年代を特定できないが、朝日版を筆写記録したもの。 入清版 天野皎が歿したのは明治30年(1897)であるが、その33回忌に息・徳三が遺文を集めて『入清日記その他』(非売品 昭和4年1929)を出版した。そのなかに「大臺原紀行」が含まれている。徳三自身が遺文の収集中に、天野皎が大阪朝日新聞入社以前の掲載稿として「大臺ヶ原探険紀行といふ大發見をした」と述べている(同書「はしがき」)。なお、徳三は東京で郵便為替関連で20年働いた後、大阪朝日新聞に入社している。 原本は現在失われているので、上記の様な推論によって、山嶽版≒山林版≒講農版が原本とほぼ一致していると考える。以下、その意味で“原本(山林版)”と記す。ただし、「例外」はつぎに指摘する括弧部分で、山嶽版では欠けている。山林版には括弧そのもの(「」)も含めて、存在する。

之を天ヶ瀨岩本彌一に聞く曰く明治三年西ノ原村大谷善三郎黑この括弧部分が山嶽版では省かれているのである。原本や講農版に存在しなかった字句を山林版でつけ加えることは考えにくい。したがって、山嶽版では何かの判断によって省いたということであろう。この開墾に「官金」が入っていることを前提にこの文章を読めば「忍耐事に當」るのは、弥市郎が語った農民達や興正寺の僧達だけでなく、勧業を鼓吹する官の側でもある、という読み方も可能であろう。 朝日版もこの部分を欠く。したがって、新聞掲載の段階で原本に括弧をつけて、“この部分は議論になりそうだから、削ろう”という官側からの判断があったと想像することが許されよう。官側というのは建野知事、天野御用掛を含む大阪府首脳である。原本になんらかの痕跡が残っているのかどうか、確かめたいところである。 一行が大阪へ帰着したのは同9月22日であるが、掲載の第1回目が1月後の同10月24日である。そのあと、断続的に4回掲載し、9月17日に尾鷲に達したところまで述べ「以下簡略畢」としている。 原本と朝日版の最も大きな違いは、3名の氏名を伏せようとしている点である。2つの点を指摘しておく。

2. 原本であまりにも個人名が頻発するところは、何行にも渡って削除している。3個所ある。戒三が牛石の上に腰掛けた条では、「一行中の一人」「其一人」と置き換えている。(両版の具体的な比較は、別にリンクしている「山林版と朝日版の比較」を参照のこと) (6.3) 朝日版、入清版,薄木版(K氏入力版による)の比較 朝日版は原本ができた直後に発表されており、それが原本を底本とし幾つかの点を省略していることは疑いを容れない。以下の理由をもって、入清版と薄木版は、朝日版を底本としていることが明らかである。

2. 入清版については編者天野徳三が、父の寄稿「大臺原紀行」を大阪朝日新聞紙上に発見して遺稿集に収録したと述べているのだから、入清版の底本が朝日版であることは当然である。のちに述べるが、入清版には“独特の相違点”がある。 3. 薄木版は、朝日版とほぼ同一なのだが、手元の資料(K氏入力)はパソコン入力特有のミスがある。一例を挙げると、「十二日」の最初の段落、原本(山林版),朝日版,入清版は「艱難加ふるに」で一致しているところK氏入力は「艱難クワウルニ」と漢字変換をせず、新仮名遣いである。こういう個所は多数あるが、本来の文献の異同とは区別しうる。 4. 入清版も薄木版も朝日版を底本としていると考えられる根拠の、上の1.、2. 以外の根拠を例示しておく。「十二日」の後半部。

朝日版が新聞として読みやすさを考えて、原本の語順変更をし活用語尾を振ったのであろうと理解することができる。それを入清版、薄木版(K氏入力)は忠実になぞっている。薄木版(K氏入力)の「会」は誤入力であろう。 次例は、朝日版が「如く」「道路」「運行」という語を用いて、読みやすい文章にしようと工夫したところであると思われる。入清版、薄木版はそれに従っている(薄木版は「若し」を欠き読点を入れている)。

もうひとつ、一目瞭然の例を挙げる。十六日、牛石から下山出発してすぐの個所。

明らかに、原文の「堂倉谷」を朝日版が誤植したのを入清版、薄木版が受け継いでいる。当時の関係者には「堂倉谷」や「堂倉山」という地名が知られていなかったことを示している。(総ルビの文章には情報量が多く、比較検討する場合にとても役立つ。) (6.4) 入清版の“独特の相違点” 入清版だけに存在する、奇妙な相違点がある。その他の版は皆、ある日の最初の記事は天候の簡潔な記載(「曇微雨」とか「曇無風」とか)があり、そのあとに晴雨計・温度・海抜の3種のデータを記してある。ところが入清版では、その3種データの全部ないし一部が、その日の記事の末尾あるいは途中に移動されている(拙稿が長くなるのを怖れて例示は省略する)。 わたしはなぜそんなことをしているのか、始めの内はまるで見当も付かなかったが、朝日版の第3回目(十六日前半)の末尾に入っている注意書き(下参照)によるものであることに気付いた。つまり、海抜の測定場所に達した記事のところへ、海抜データなどを移動したのである。(なお、この訂正記事が入る様子は「山林版と朝日版の比較」で確かめられる。) 序に記す前号来海面上幾何英尺とありて其の何の地よ全体を通じて、入清版は新聞掲載の誤り・訂正を直している。上の朝日版が訂正記事を出した「千を脱せり」の 「千」を加えているのはもちろんだが、朝日版の十一月一日の誤植「六臺ヶ辻」(正しくは「大臺ヶ辻」)は訂正してある。 いずれにせよ、入清版が訂正個所を直していることは、徳三が朝日版をすみずみまで注意深く読んでいることを示しており、入清版の底本が朝日版であることを強く示している。また、徳三が大阪朝日新聞社員であり、父の遺文を収録する際に、訂正の指示が分かっていれば訂正して収録したいと考えたのは無理からぬところがある。 余談に類することになるが、「大臺原紀行」には「安樂窩」という珍しい語がある(2度使われている)。開墾跡に小屋を整え「之を皎等一行八人の安樂窩とす」と述べている。 「入清日記」にも出てくる。一例を示す。山東半島の栄城という所で、「乾隆六年立」とある門楼の牌額をみながら街内に入り、「余輩の宿舎は更に土人を外に出して之に当てたり」。この「余輩」というのは報道記者らの一行で山本芳翠翁もその1人である。「此夜も宿舎狭く二房十二人を容るれば土間に乾草を敷きて臥す是を今夜の安樂窩とす」(明治28年1月25日条)。わたしはこの下りを読み、いかにもこの両作品は同一人物が書いたものだ、と実感した。 (6.5) まとめ 1. 田村義彦氏がこのたび朝日版の存在を発見・発表したことの意義はとても大きい。まとめると、つぎの2点であると考える。 ○ 入清版、薄木版が朝日版を底本としていることが判明したこと ○ 不明になっていた付図3枚が判明した、と考えられること 2. 原本(山林版)と朝日版の違いは、朝日版が同行3名の個別の行動が露わにならないように、大胆な省略をしていること。しかし、タブーである牛石に腰掛けた者がいたこと、「予」が下山途中背負われたことなど、ある程度は記事にしている。 3. 「大臺原紀行」の筆者は天野皎であると断定して良い。その根拠は、一行3名の筆頭者であること、原本(山林版)の「皎」を朝日版では「予」としていること、つまり、「大臺原紀行」の文中の主格が天野皎として書かれていること。天野皎が投稿家として大阪朝日新聞によく知られており、筆まめで文章を得意としていたこと(彼は明治24年に大阪朝日新聞社員となる)。更に何よりも説得力があるのは、入清版「大臺原紀行」が天野皎の遺文集に収められていることである。 4. 朝日版の挿絵として3枚の絵図が明らかになったことにより、 ○ これらの絵図の作者は誰か。 ○ 山嶽版の前文によって、この3枚以外に不明の絵図や地図がまだあるのではないか。 などの新たな謎が生まれてきた。 すでに述べたように、わたしは絵図の作者も天野皎であろうと考えている。 ここまでの議論をまとめて、図示する。  大江希望 4/10-2015

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||