|

欧州委員会文書

パブリックコンサルテーション 2010年10月21日 ナノ物質という用語の定義に関する欧州委員会勧告(案) 情報源:EUROPEAN COMMISSION Brussels, xxx C(20..) yyy final COMMISSION RECOMMENDATION of […] on the definition of the term "nanomaterial" http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/recommendation_nano.pdf 訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会) 掲載日:2010年10月25日 このページへのリンク: http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/nano/eu/101021_EC_nano_def_consultation.html 訳注:パブリック・コンサルテーション:2010年10月21日〜11月19日 欧州委員会は: EUの機能に関する条約、特にその第292条を考慮しつつ、 下記であるがゆえに: (1) コミュニケーション”ナノ科学とナノ技術:欧州行動計画 2005-2009(脚注1)”が、ナノ科学とナノ技術のための安全で統合された責任あるアプローチの迅速な実施のための一連の明確な相互に関連した行動を定義している。 (2) 欧州委員会は、行動計画の中ででなされた約束に従い、ナノ物質の潜在的なリスクに対する既存の規制の適用可能性を決定するという方針意基づき、関連するEUの法律を注意深く見直した。見直しの結果は、 コミュニケーション ”Regulatory aspects of nanomaterials”(脚注2)及び、それに添付されているコミュニケーション・スタッフ文書 ”Summary of legislation ”(脚注3)に含まれている。ナノ物質は欧州連合の法に具体的には述べられていないが、このコミュニケーションは、現在の法律は原則として、ナノ物質に関連する潜在的な健康、安全、及び環境リスクをカバーしていると結論付けた。 (3)ナノ物質の規制的側面に関する欧州議会の2009年4月24日の決議(脚注4)は、包括的な科学に基づくナノ物質の定義を、関連する横断的及び分野的な法に関連するナノに特化した改正の一部として欧州連合の法に導入することを求め、さらに、欧州委員会が国際的なレベルで調和の取れたナノ物質の定義の採用を推進し、それに基づき関連する欧州の法的枠組を採択するよう求めている。 (4) 欧州委員会共同研究センタ参考報告書”規制目的のためのナノ物質の定義に関する検討”(脚注5)は、定義は、粒子状ナノ物質だけに目を向け、欧州連合の法律で広く適用可能であり、他の世界的なアプローチと調和すべきであると示唆している。サイズはナノスケール制限の明確な定義に役立つ特性を定義するだけである。定義の実施可能性は、いかにそのような制限がサイズ分布を持つ粒子状物質に適用されるのかに関する指針の採択を必要とする。 脚注 1 COM(2005) 243 final 2 COM(2008) 366 final 3 SEC(2008) 2036 4 PA_T6(2009) 0328 5 EUR 24403 EN, June 2010 (5) 欧州委員会は、規制的目的のために”ナノ物質”という用語の定義を開発するときに、考慮すべき要素に関する具体的なインプットを提供するよう新規の及び新たに特定された健康リスクに関する科学委員会(SCENIHR)に要請した。”ナノ物質という用語定義の科学的根拠”という意見は2010年7月6日にパブリック・コンサルテーション用に採択された(脚注6)。SCENIHRは、サイズはナノ物質に普遍的に適用可能であり、定義のために主要な要素である。定義されたサイズ範囲は一様な解釈に役に立つであろう。下限は1nmとして提案された。100nmという上限は一般的な合意としよく使用されているが、この値の適切性を正当化する科学的な根拠はない。単一の上限値は、ナノ物質の分類のために制限的でありすぎ、異なったアプローチがもっと適切かも知れない。定義に磨きをかけるために平均サイズと標準偏差を用いつつ、個数サイズ分布(number size distribution)もまた規制的な目的のために考慮されるべきである。さらに、SCENIHRは、内部又は表面構造の代用として容積比表面積を使用することによって、定義の適用が助長される具体的なケースを特定している。 (6) 国際標準化機構(ISO)は、2005年以来、ナノ物質とnano技術のための語彙及び中心的な用語の開発を行なっているが、その結果の語彙中心的な用語は約1nm〜100nmのサイズ範囲に関連している(脚注7)。 (7) ”ナノ物質”という言葉の定義は、入手可能な科学的知識に基づくべきである。技術的発展と科学的進展は非常に早いスピードで継続している。従って、定義は、使用されようとしている法律の目的によって特定される必要性に対応することを確実にするために定期的な見直されるべきである。この勧告中の ”ナノ物質”という言葉の定義は、規制の目的に使用されるべきである。 (8) この勧告における定義は、1nm〜100nmのサイズ範囲の粒子からなるナノ物質をカバーすべきである。個数サイズ分布(number size distribution)は、あるナノ物質がある特定の分布において異なるサイズを示す粒子からなる場合の代表的な状況をカバーすべきである。この勧告における”ナノ物質”という言葉の定義は、ある粒子は100nm以上であるが、ある粒子は100nm以下である時に個数サイズ分布を明示せずに、ある物質が定義に合致するかどうか決定することは難しいという認識に基づいている。このアプローチは、ある物質のサイズ分布は、質量濃度の場合には小さな質量濃度が最大の粒子個数を含んでいるかもしれないので、質量濃度ではなく、個数濃度(すなわち粒子数)に基づくサイズ分布として表現されるべきであるとするSCENIHRやその他の意見に従うものである。この勧告における1%という数字は、実際の分布と入手可能な測定技術についての十分な科学的及び技術的知識がない時に選択される。 脚注 6 http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_030.pdf 7 http://cdb.iso.org (9) この勧告における定義はまた、サイズ範囲が1nm〜100nmの合成物(コンポジット)を含んで、凝集塊/アグリゲート(aggregate)、凝集体/アグロメレート(agglomerate)及び構造的粒子を含むべきである。”内部構造”という言葉は、ナノ−コンポジット及びある消費者製品ですら、この勧告における定義の範囲に入るということを意味する。コンポジットを含んで、凝集体/アグロメレート(agglomerate)及び構造的粒子については、普遍的に測定可能な最小閾値は入手できない。乾燥固体物質については、容積による比表面積を、少なくともひとつの外形寸法が1nm〜100nmの範囲の内部又は表面構造を持ったナノ物質を基準を満たさない物質から区別するために用いることができる。 (10) 必要なら、法律的条項を説明するために指針が儲けられるべきである。一般的に指針は、特に粒子サンプルのサイズ分布のような問題、人と環境の高度な保護を考慮しつつ普遍的に測定可能な最小閾値が存在しない場合には第2条(1)2項の基準(訳注:1nm〜100nmの範囲にある1又はそれ以上の外形寸法の内部又は表面構造をもつこと)をさらにどのように解釈するか、実施と施行のバランスと現実性、粒子サイズの安定性及び標準化された手法が開発されているならそれに従って測定された容積による比表面積測定、又は入手可能な最良の手法が存在しない場合に目を向けるべきである。 (11) この勧告における定義は、欧州連合内における法的及び政策目的のために、ある物質がいつナノ物質としてみなされるべきかを決定すべきである。それは、天然由来であろうと、意図的又は工業的な由来であろうと、全てのナノ物質をカバーすべきである。それは、リスク管理のものを含んでナノ物質に関する要求を潜在的に決定する欧州共同体内の法律又はどのような条項の一部の範囲又は適用を早まって判断したり反映すべきではない。それは、あるナノ物質にとって不適切であるみなされる特定の法律又は条項の適用範囲からそれらのナノ物質を除外する必要があるかもしれない。それはまた、とりわけサイズが1nm以下のあるようなある物質を含む他の物質を、それらがナノ物質に類似した物質であるという「理由のために、特定の法律又は条項の適用範囲に含めることが必要かも知れない。 (12)欧州委員会は、ナノ物質に向けた欧州連合のコミュニケーション又は立法のための包括的な、広範な、適用可能な参照用語としてこの勧告に含まれる”ナノ物質”という用語の定義を使用することを意図している。 この勧告を採択した。 第1条 1. この勧告は、欧州連合及び欧州経済領域内で適用される欧州連合の政策と立法に用いられる”ナノ物質”という用語の定義に関するものである。 2. 加盟国、欧州連合機関、及び産業はナノ技術製品に関するプログラムの定義を使用するよう要請されている。 第2条 1. ナノ物質:少なくとも次の基準のひとつを満たす物質8を意味する。

第3条 1. 欧州委員会は2012年までにパブリック・コンサルテーションを実施し、もし適当なら、得られた経験、科学的知識、及び技術的発展を考慮して、第2条の適切性の見直しを行なうであろう。 第4条 1. この勧告は、加盟国、共同体機関、及び産業に向けたものである。 Done at Brussels, […] For the Commission

[…] Member of the Commission 脚注8:物質"material" 用語は特定の法的状況で用いられる物質(object)という用語と互換である。 訳注1

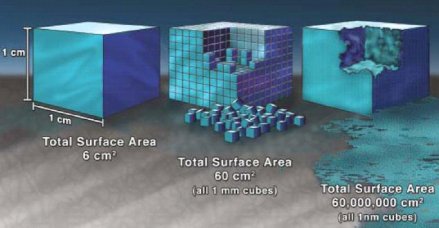

1辺1cmの立方体を1辺100nmの立方体にさいの目切りにすると、1015個の立方体ができるが、各さいの目立法体の表面積は6x104nm2 なので、全てのさいの目立方体の表面積の和は60m2となる。 したがって、60m2/cm3は、”1辺1cmの立方体の容積(1cm3)に対する、1辺100nmのさいの目立方体の総表面積(60m2)の比”として理解できる。 これは、ナノ物質のひとつの姿として、直感的に1辺100nm以下の立方体をイメージしていることが分かる。 (計算) (1) 1辺1cmの立方体(正六面体)の表面積:6 cm2 (2) 1辺100nm=10-5cmの立方体に分割すると 1辺100nmの立方体の数=1015個 1辺100nmの立方体の表面積:6x104nm2 = 6x104 x 10-18m2 1辺100nmの立方体1015個の総表面積:1015 x 6x104nm2 = 1015 x 6x104 x 10-18m2 = 60m2 訳注2 比表面積 - Wikipedia ある物体について単位質量あたりの表面積を求めたもの。場合によっては単位体積あたりの表面積を求めたものをさすこともある。 訳注:関連情報

|