|

|

|

|

![]()

イースターソース。

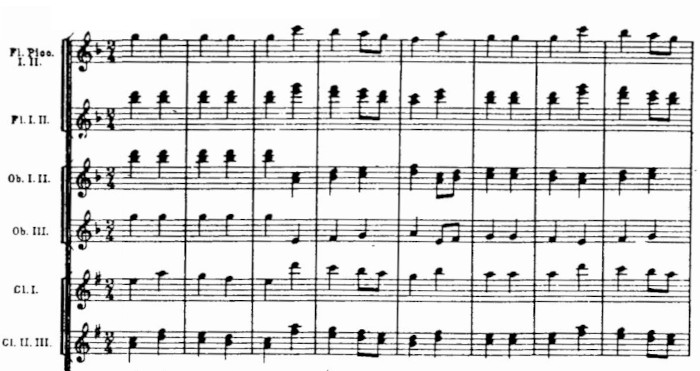

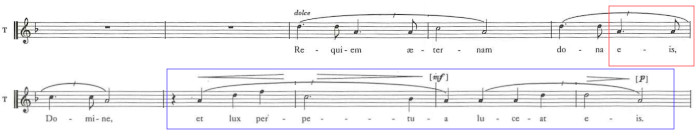

しかし、1964年には、レッグはこのオーケストラを解散させてしまい、「フィルハーモニア」という名前も使えなくなってしまいます。残されたオーケストラのメンバーは、名前を「ニュー・フィルハーモニア管弦楽団」と変えて、自主運営を始めたのですね(1977年には、現在の名前に復帰)。ですから、それ以降はEMIからの縛りが解かれ、多くのレーベルへの録音を残しています。3代目の首席指揮者のシノーポリの時代には、DGというメジャーレーベルにマーラーなど多くの録音を行っていましたね。 その次の首席指揮者のドホナーニの時代になると、イギリスのSIGNUMレーベルがほぼ自主レーベルのような形になります。それは、次のサロネンの時代にも継続されていました。 そして、2021年に6代目の首席指揮者としてロウヴァリが就任すると、そのSIGNUMの中に新たに「Philharmonia Records」というサブレーベルが作られます。とは言っても、アルバムの品番はSIGNUMのものがそのまま使われていますから、商品としての扱いは変わらないのですが、まあ「気持ち」でしょうかね。 それに伴って、ジャケットのデザインも統一され、タイトルも「Santtu conducts〜」という、この若い首席指揮者の名前を前面に押し出したものになっています。そのレーベルからは、これまでに、リヒャルト・シュトラウスのオーケストラ作品と、マーラーの「交響曲第2番」がリリースされていましたが、3番目のアイテムが、このストラヴィンスキーでした。 ここでロウヴァリが取り上げたのは、ストラヴィンスキーがディアギレフのバレエ・リュスのために作った最初の2つのバレエ音楽、「火の鳥」と「ペトルーシュカ」です。 この2曲は、3曲目の「春の祭典」とともに、彼の代表作となっていますが、それぞれに初演時のものとは異なる改訂稿が作られています。ここで演奏されているのは、いずれもその改訂稿です。これらは、作曲家がアメリカに亡命した後に改訂されたもので、オリジナルの作品の印税が入らなくなったために、新たな収入源として作られたと言われています。改訂の際は、オーケストレーションなどにかなり手が入っていますから、まあ「別の作品」と言えないこともないのでしょうが。 「火の鳥」の場合は、1910年に作られた4管編成のバレエ音楽から1919年に、曲を抜粋して2管編成にした組曲稿が演奏頻度は最も高いのではないでしょうか。ここで演奏されている1945年稿は、やはり2管編成ですが、曲数が少し増えていて、オーケストレーションの細部も変わっています。 これを、ロウヴァリはとてもクールに演奏しています。「カスチェイの凶暴な踊り」などは、「凶暴さ」がほとんど感じられないほどです。それは、改訂稿を作ったころのストラヴィンスキーの、ある意味醒めた作風との関連性を加味したものなのかもしれませんね。 「ペトルーシュカ」では、初演の1911年稿と1947年の改訂稿とでは、曲全体の尺は変わっていませんが、オーケストレーションはかなり大きく変化しているようです。例えば、始まってすぐの「酔っ払いたちが踊りながら通り過ぎる」シーンのホモフォニックなパルスでは、聴き馴れたブーレーズ盤では全く聴こえなかったピッコロの音が派手に響いていたのには、驚いてしまいました。改訂稿では、ピッコロが1オクターブ高くなっていただけでなく、他のパートも変わっていましたね。  (1911年稿↑)  (1947年稿↑) こちらの演奏も、やはりクールさが強く感じられます。例えば、第4場の「乳母の踊り」での十六分音符の果てしない連続などは、まるでスティーヴ・ライヒのミニマル・ミュージックのように聴こえてきましたからね。 CD Artwork © Philharmonia Ltd. |

||||||

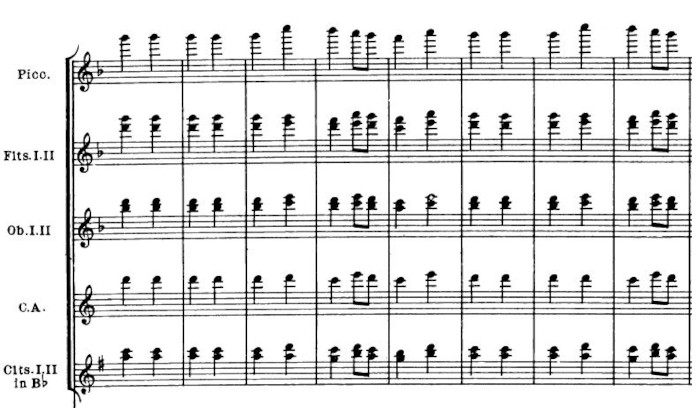

この楽譜では、2つの曲で2種類のバージョンが印刷されています。  ただ、「アーメン・フーガ」の場合は、発見された楽譜には出だしの数小節しか書かれてはいませんから、それを完成させるためには新たに「でっちあげる」必要が出てきます。その時点で、それは「原典版」とは程遠いものになってしまうんですけどね。 「Sanctus」の場合はジュスマイヤー版ではニ長調で作られているので、その後に続く変ロ長調の「Benedictus」とは別の調になっていますから、最後の「Osanna」もそれぞれ別の調になっているという不具合がありました。それをオシュトリーガ版では、「Sanctus」をニ短調にすることによって解決しています。ただ、それは「プランB」であって、「プランA」はジュスマイヤーが作ったニ長調の「Sanctus」になっています。そして、変ロ長調の「Benedictus」のあとの「Osanna」を、その前と同じものにしたので、そこに続けるためにかなり強引な転調を行っています。 この楽譜を使っての最初の録音は、こちらのヘルガート盤でした。まだ楽譜が出版される前の2019年8月に録音されています。そして、出版後に録音されたのがこちらのネルソン盤です。これは2023年2月のコンサートのライブ録音でした。 そして、おそらく世界で3番目、2023年の9月の、やはりライブ録音盤がリリースされました。こちらは、すべて日本人によるメンバーによって、日本で録音されています。さきほどのオプションに関しては、「アーメン・フーガ」では前の2枚と同じように採用していますが、「Sanctus」では2番目と同じ「プランA」が採用されています。1番目は「プランB」だったんですけどね。やはり、「Sanctusは長調でなくっちゃ」という思いが強いのでしょうかね。個人的には、短調で「暗い」「Sanctus」の方が魅力的に感じられますけどね。「Osanna」との整合性もきちんととれていますし。 ここで演奏しているのは、バッハの研究ではその名を知られた音楽学者の樋口隆一さんが、バッハ没後250年の年、2000に結成した明治学院大学アカデミーです。合唱団とオーケストラが合体した組織ですが、オーケストラはピリオド楽器を使用しています。バッハの「マタイ受難曲」の初期稿という珍しい楽譜を使った演奏を日本で初めて行った団体です。 ただ、今回の録音を聴いてみると、声楽陣のレベルがあまり高くないような印象を受けました。合唱は、おそらくメンバーはアマチュアなのでしょう、発声もアンサンブルもとても雑です。それに加えて、録音もお粗末。マスとしての合唱がひずんでいます。まあ、仲間内での記録として残しておく分には構わないでしょうが、このように商品として販売するには、あまりに疵(きず)がありすぎます。飽きずに聴くのは、ちょっと辛いかも。 CD Artwork © N&F Co.,Ltd. |

||||||

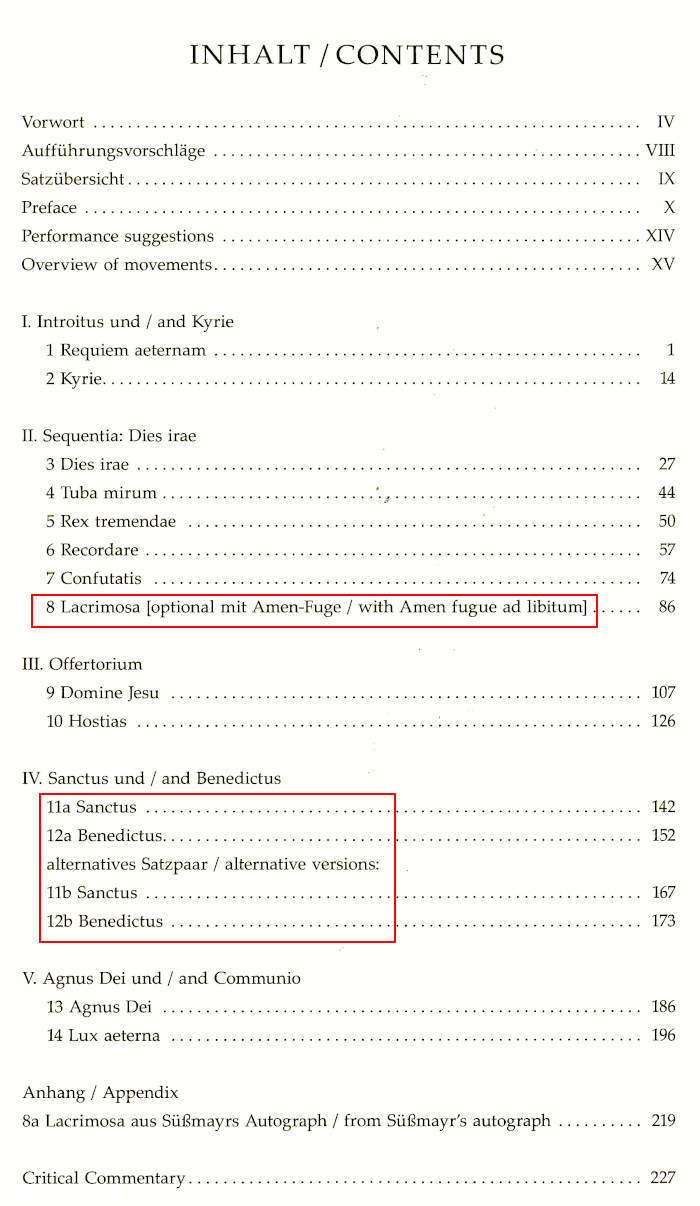

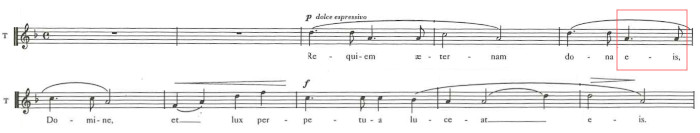

彼女は、多くの現代作曲家との共同作業を通じて、単なる演奏家としてではなく、新たな創造者として活躍の場を広げてきました。 今年リリースされたこのアルバムでは、ミニマル・ミュージックの始祖の一人とされているテリー・ライリーの初期の作品「in C」が取り上げられていました。同じミニマル・ミュージックの担い手のスティーヴ・ライヒの場合は、あくまできちんとした楽譜が用意されていましたが、テリー・ライリーの場合は、もう少し緩やかな設定で音楽が作られているのではないでしょうか。 この「in C」の場合は、彼が用意したのは、このような全部で53のモティーフでした。  彼が「作った」のはこれだけ。それ以外のテンポや使われる楽器などは何の指定もありません。ですから、この演奏に参加している楽器奏者たちが行うのは、「1番」から始めてそれを何回か繰り返し「2番」に進み、順次最後の「53番」までその作業をひたすら続ける、ということだけなのです。 ただ、演奏者によってはサクソフォンとかクラリネットといったような「移調楽器」を使う場合もあります。その時には、この楽譜通りに演奏すると、例えば「1番」では、「C-E」という音がアルト・サキソフォンでは「E♭-G」という音になってしまいます。それを避けるため、ライリーが唯一出した指示が、「実音がこの楽譜と同じになるように演奏しろ」ということだったのです。それが「in C」でした。ですから、これはこの曲のタイトルではなく、演奏に対する指示なのですね。 とは言っても、ライリー自身が最初に自らもサクソフォンで参加して録音したものを聴くと、実際にはここで提示された音符だけで音楽が成り立っているのではないことも分かります。  ここでは、それこそライヒの作品のように、ほぼ連続してマリンバ(ビブラフォン?)によってパルスが演奏されているのですよ。しかも、先ほどのモティーフも、最初のうちははっきりわかるのですが、演奏が進むにつれて、全く別のモティーフが登場していたりしているのですよね。特に、この中では一番長くて、カンタービレの要素すらある35番のモティーフが、全然聴こえてこないんですよ。まあ、それだけ、実際の演奏者たちに任された部分が大きいということなのでしょう。 このライリーの「指示」をもとに、バイザーはとてもスマートな曲を作り上げました。彼女は、このモティーフたちを自在に組み合わせて、全体を10の場面として構成し直したのです。 ここで使われている「音」は、もちろん彼女自身が演奏するチェロがメインです。ただ、それは時にはサンプリング音源としても使われています。そして、ライリーが行ったように、リズムをキープするために2人の打楽器奏者が加わっています。彼らは、曲に応じてテンポもリズム・パターンも、フィル・インも自在に変化させていましたね。時には全くなくなることだってありました。 そんな中で、とても印象深かったのは、22番から25番までのモティーフが、リズムがない中で、まるでア・カペラのポリフォニーのように荘厳に響きあう4曲目でした。先ほどの35番のモティーフが、しっかりチェロのソロによって艶かしく演奏されている7曲目も素敵でしたね。 さらに、42番のような、全音符が4つだけ、というモティーフでは、まるでバロック音楽のように、それぞれの音にトリルなどの装飾を加えているのも、面白かったですね。 総じて、ライリーが行ったような「体力勝負」のレアリゼーションとは程遠い、知的でチャーミングな音楽が出来上がっていたのではないでしょうか。 CD Artwork © Islandia Music Inc. |

||||||

そう考えると、ペンデレツキという作曲家は、しっかり後世まで伝えられる資格を持っていることになります。おそらく、彼の作品はすべて複数のアーティストによって録音されているはずですからね。 それに貢献していたのは、作曲家の母国ポーランドのDUXレーベルでしょう。ただ、交響曲全集を作曲家自身の指揮によって作ったのはいいのですが、それが完成した後に「未完」だったはずの交響曲第6番が出来てしまったので、それは録音されてはいないのが、残念でしたね。 その代わり、DUXはCD10枚による協奏曲全集を作り上げてしまいました。その最後を締めくくる「第10集」が、今回のアルバムです。 ペンデレツキは、多くの楽器のための協奏曲を作っています。それこそ「前衛」の時代から、「協奏曲」というタイトルは使わないものの、ソロ楽器とオーケストラという形の曲は作っていました。ヴァイオリンのための「カプリッチョ」などは、そんな曲ですね。 この「全集」にはそんな「前衛」期の作品もしっかり含まれています。しかし、1曲だけ、1971年という「前衛」期に作られた実質的にはチェンバロ協奏曲の「パルティータ」がないようですが。 そのラインナップを見てみると、同じ曲でありながら、独奏楽器を変えて演奏されているものがかなりあることに気づきます。たとえば、1983年にヴィオラのために作られた協奏曲は、翌年にはクラリネット協奏曲バージョンに作り替えられています。同じように、1992年に作られたフルート協奏曲も、1995年にはクラリネット協奏曲になっています。もちろん、それは、作曲家自身が行った改訂なんですね。 今回のアルバムには、その、元はフルート協奏曲だったクラリネット協奏曲が入っていました。オリジナルでは、ソロ楽器が登場する前にオーケストラの中のクラリネットがひとしきりソロを披露する、という場面があるので、そこでまず、クラリネットのソリストが登場するということになっているのでしょうね。ですから、その後のフルートとの絡みなどに、ちょっと手が加えられているような気がします。 ただ、そんな些細なことではなく、そもそも音域のかなり異なるフルートとクラリネットで同じメロディを演奏するために、1オクターブ音を下げているようなところもありますから、曲全体のイメージがかなりオリジナルとは違って聴こえてきます。そういうことを平気でやっているということは、そもそもフルートでなくても演奏できるように作っていたということになるのでしょうね。なんか、同じものを使いまわして、それでさらに儲けようという薄汚い欲望がちらちら見えてしまいますね。 ですから、作曲家自身がそんなことをやっているのだったら、ということで、ここでのカップリングの他の曲では、作曲家以外の人が別の楽器のために作り替えたものが演奏されています。 まずは、オリジナルがヴァイオリンとヴィオラのための二重協奏曲だったものを、クラリネット奏者がクラリネットとフルートのために作り替えたものです。これも、冒頭でピチカートが出てくるところを、フルートが普通に単音で吹いている時点で違和感がありましたね。そして、オリジナルの2つの楽器は表現方法は全く同じで、ビブラートも自然にかけているのでしょうが、この改訂版では、フルートはビブラートをかけていますが、クラリネットはかけていないのが、気になります。 ただ、もう1曲の、ホルン協奏曲をトロンボーン奏者が演奏(編曲は彼の奥さん?)しているものは、何の違和感もありませんでした。いずれの楽器でも、この曲が持っているバカっぽい明るさ、というか、リヒャルト・シュトラウスの「アルプス交響曲」を堂々とパクった浅ましさまでが、きっちりコピーできていたのではないでしょうか。 このような曲は、果たして後世に残れるのでしょうか。あるいは、公正に判断されるとか。 CD Artwork © Dux Recording Producers |

||||||

カナダの場合は、モントリオールにある「メトロポリタン管弦楽団」というオーケストラの芸術監督ですね。これが正式名称のようで、どこにも「モントリオール」という文字は見当たりません。逆に、それがあると、やはりこの都市にある「モントリオール交響楽団」と間違えられるかもしれないという懸念からなのでしょうか。 この「交響楽団」の方は1934年に結成され、シャルル・デュトワが長年にわたって指揮者を務めて、その間に多くのアルバムを作っていた有名なオーケストラですが、「管弦楽団」の方は1981年創設、現在のネゼ=セガンの前にはほとんど名前も知られていない3人しか芸術監督はいなかったという「若い」オーケストラです。 ですから、もっぱらネゼ=セガン就任後に世間に知られるようになった団体、と言えるでしょうね。これまでにアルバムも結構作ってきています。その中には、2006年から2017年にかけて作られたブルックナーの1番から9番までの交響曲の全集もあります。 余談ですが、その初期に録音された「8番」のジャケットがこれなのですが、現在の写真と比べるとまるで別人のような風貌ですね。  「2番」の方は、まさに「名曲」の仲間入りをしている曲で、多くの指揮者がてがけていますから、それぞれに個性的な演奏を聴くことが出来ています。しかし、今回のネゼ=セガンの演奏は、かなりユニークな演奏なのでは、という気がします。基本的に、この曲は終楽章に向かって盛り上げていって、感動的なクライマックスを作り上げる、というパターンが多いようなのですが、今回はそのような「熱い」アプローチには背を向けた、もっとクールに迫ってくるような演奏でしたね。 それは、最初の楽章から、とても素っ気ないような印象を与えられます。もう、そこで彼はこれまでとは一味違うシベリウスを演奏したいのだな、と気づかされます。 それが第2楽章に入ると、まずは弦楽器と管楽器が全く異なるリズムを演奏していることがはっきりわかるように聴こえてきます。特にこの楽章は、この先の交響曲を予感させるような複雑なものを持っていたのだな、という思いにもさせられますね。ここでは、様々な要素がそれぞれにきちんとした「人格」を主張しているようにも感じられます。 そんな中で、第3楽章では、メロディは思い切り歌わせているようで、少しホッとする思いです。そこから終楽章への移行は、予想していたように、盛り上げるように見せかけて、実際はかなりのそっけなさで推移していたようです。エンディングも、計算しつくされたかのようなスマートさがありましたね。 「5番」では、第1楽章などはかなりのどかに演出されているようではありますが、その背後にはしっかりとした切迫感もあって、油断はできません。そのあと、軽やかなダンスに変わっていくあたりで、そんなエピソードの切り替えがとても明快だったことに気づきます。 第2楽章もフルートのテーマなどはいいかにものどかに見せていますが、その背後には不気味なものを感じずにはいられません。 そして終楽章は、どこかのロックバンドまでが引用していたとてもかっこいいテーマが、最初は唐突に出てくるかに見えて、それがエンディングまでに執拗に準備されているのだな、ということが分かってきます。その割に、最後の最後のアコードの扱いは、割と普通でしたね。 CD Artwork © Disques Atma Inc. |

||||||

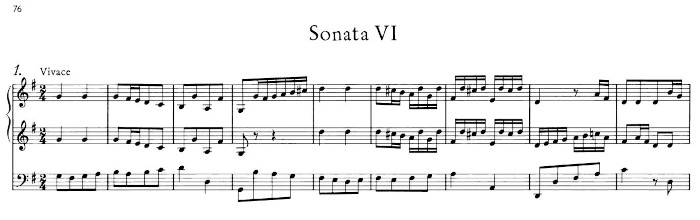

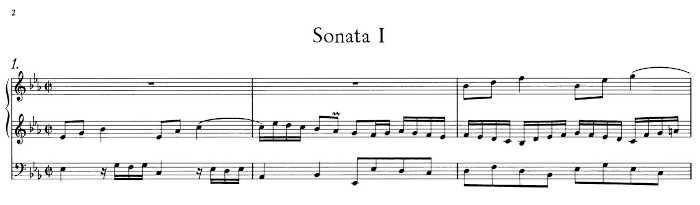

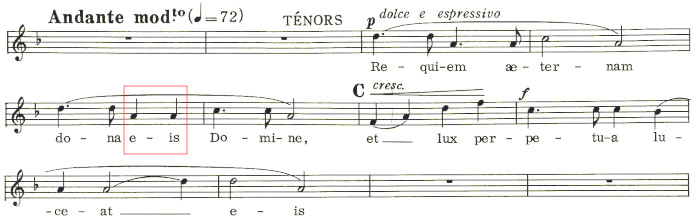

このレーベルでは、キング自身が演奏に加わっているものだけでなく、他のアーティストのアルバムも作られています。これまでに22アイテムがリリースされていますが、そのうちの10枚にはキングは参加してはいません。 そして、最新の23枚目のアルバムが、このバッハの「トリオソナタ集」です。昨年の2月に録音されていて、ヒニットがエンジニアとプロデューサーを兼任しています。 トリオソナタというのは、3つの味が楽しめるお菓子(それは「トリオモナカ」)ではなく、3つの声部から出来ているソナタ、という意味です。これは、低音の声部が一つあって、その上に2つの声部という編成です。ここで演奏されている、BWV525からBWV530までの6つのソナタは、オルガンのために作られていますから、上の2つの声部は手鍵盤(マニュアル)を右手と左手で演奏します。もしかしたら、それぞれ別の段の鍵盤を使うかもしれません。そして、低音の声部は足鍵盤(ペダル)で演奏します。 そんな曲を6つまとめて、バッハは息子のヴィルヘルム・フリーデマンのための練習曲として作っていたのですね。バッハのオルガンのための作品は、一応現存するもので250曲ほどありますが、この6つのトリオソナタは、作品目録では最初に掲載されています。そして、その後に、バッハのオルガン曲と言えばこれ、という感じの「前奏曲とフーガ」のたぐいの大曲と、おびただしい数のコラールが続くことになっています。 つまり、この6曲は、教会で演奏される「オルガン曲」としてはちょっと異質なテイストを持っています。ですから、おそらくは、世俗的な室内楽としてのトリオソナタを編曲したものなのではないかという推測もされているようですね。 実際、これらの曲をオルガン以外の楽器によって演奏されることは、頻繁に行われています。今回のキングたちの演奏も、そんなものの一例でしょう。ここでは、旋律楽器を演奏するためにヴァイオリンが2人と、ヴィオラが1人、そしてオーボエとオーボエ・ダモーレを演奏する1人が録音に参加しています。 そして、バッハの時代だと、低音は「通奏低音」ということで、楽譜に書かれた音符以外にも、そこから派生される和声を演奏することになるので、ここでは音符を演奏するチェロ奏者の他に、テオルボ(大型のリュート)奏者、そして、キング自身がチェンバロとポジティヴ・オルガンを演奏しています。つまり、低音は常に3人で、キーボードだけがチェンバロとオルガンのどちらかを演奏しています。そして、旋律楽器は3人ですね。 ですから、今回キング自身が行った編曲では、これらのメンバーを色々組み合わせて、それぞれの曲をバラエティ豊かなものに変えています。最初に演奏されているBWV530と最後のBWV525だけはヴァイオリン2挺と低音がチェンバロで全く同じ編成です。オーボエが参加するのはBWV527からBWV529までの3曲で、1曲目と2曲目では低音がオルガンになっています。相方はヴァイオリン、ヴィオラ、ヴィオラの順ですが、2曲目ではオーボエ・ダモーレを演奏しています。残ったBWV526はヴァイオリンとヴィオラですね。 最初に演奏されているBWV530は、こんなフレーズで始まります。  かと思うと、最後のBWV525の冒頭は、  こんな感じで、なかなかキャッチーな面もありますし、バッハの他の曲で聴いたのとよく似たメロディも出てきますから、とても楽しく聴けましたよ。 CD Artwork © Vivant Music Foundation |

||||||

ただ、最近は、この名前を聞くことが少なくなっていたような気がします。少なくとも、これまでにたぶん80枚ほどのアルバムを録音していたはずのこのHYPERIONレーベルからの新譜の発売は、もうなくなっているようでした。 そして、ちょっと調べたら、その辺の事情はすぐに分かりました。初めて知ったのですが、このロバート・キングという人は、2007年に強制猥褻罪で3年9カ月の実刑を受け、収監されていたのですね。それは、1982年から1995年までの間に、教え子の5人の少年たち(そのうち3人は16歳未満、最年少は12歳)に対する性的暴行の罪で起訴されて、有罪となったからです。裁判の時にキングは、「奴らは完全に嘘をついている」と反論していたそうですね。なんか、もろ○ャニーズとか○ウンタウンじゃないですか。そんなヤバい人だったんですね。その時には、キングは結婚していて、子供もいたそうです。 もちろん、そんなことがあったので、HYPERIONレーベルはそれ以降はキングのアルバムを出すことはありませんでした。ただ、キングズ・コンソートは、マシュー・ホールズという人が音楽監督になり、「レトロスペクト・アンサンブル」という名前に変えて、2014年まで活動していました。 この「ロ短調」では、キングは声楽に女性を一切使わないという、まさにバッハの時代の慣習にそのまま則った演奏を行っています。彼に言わせると「いくらバロック・ヴァイオリンやナチュラル・トランペットを使ったとしても、声楽に女性がいたのでは完全なピリオド演奏にはなりえない」のだそうです。 ということで、ここでの合唱のソプラノとアルトのパートはテルツ少年合唱団によって歌われていますし、さらにソリストも、ソプラノとアルトにそれぞれ2人ずつ、この合唱団のメンバーが起用されています。 実際には、合唱でその形をとっていることはしばしばあります。教会の聖歌隊による演奏ですね。ただ、その場合でも、ソリストまで少年に歌わせるというケースはほとんどありません。ですから、この演奏はかなり興味深いものがあるはずです。 まずは合唱ですが、これはとても素晴らしいものでした。女声パートは、高名な教会の聖歌隊などでも最近はかなりいい加減な歌い方しかできなくなっていますが、ここでは全く違います。ゲルハルト・シュミット=ガーデンによって鍛えられた彼らは、大人に決して引けを取らない、いや、もしかしたらそれ以上のパフォーマンスを提供してくれていました(彼らをモデルにした「バイエルンの天使」というマンガがありましたね)。そして、大人には決して出せない、その年代ならではの儚さまでもが、しっかり伝わってきます。キングは、指揮をしながら、こんな声にもうメロメロになっていたのではないか、と、マジで思ってしまいます。 ソリストたちも大健闘です。ただ、2人のソプラノのうちの、「Laudamus te」と「Qui sedes ad dextram Patris」(本来はアルト)のアリアを歌っているマヌエル・ムラセクくんはとても素晴らしい声ですが、ちょっとまだ技量が追い付いていないな、という感じがしましたね。ムラがあるんですね。しかし、もう一人の「Domine Deus」と「Et in unum Dominum」のデュエットを歌っているマティアス・リッターくんは、まさに完璧でした。「Et in unum Dominum」の相方のアルト、マティアス・シュロデラーくんも、素晴らしかったです。そして、アルトの大曲「Agnus Dei」を任されたマクシミリアン・フラースくんも、見事にその期待に応えていましたよ。 そして、オーケストラのソリストたちも、素晴らしかったです。特にホルンのアンドルー・クラークは完璧でした。総合的に、とてもハイレベルの演奏が聴けましたよ。 CD Artwork © Hyperion Records Limited |

||||||

この2冊を読み比べてみると、今回の中身にはかなりの頻度で前回に取り上げられていたエピソードが登場しているのが面白いですね。1回目はありがたがって読めたものが、こんな風になってしまうと、ちょっと興ざめ、という気がします。 もちろん、書籍としての成り立ちは、ずいぶん変わっています。前回では石合さんという新聞記者の方がご本人や関係者に丁寧にインタビューを行って、それを元に書き上げられているのですが、今回はタイトルにもあるように「対話」、つまりインタビューそのものが掲載されているのですね。なんでも、ネット配信されたものをそのまんま起こしたのだそうです。安直ですね。 まあ、それ自体は別に問題はないのですが、ここでのインタビュアーである林田さんが、かなりご自身の体験やご意見を語っていて、それが時には豊田さんの話よりも長い、というケースが見られるのが、ちょっと残念な気がしてしまうのですよ。主人公はあくまで豊田さんなのですから、インタビュアーとしては最大限彼の話を引き出せばそれで十分なのに、そこに彼の、はっきり言ってつまらない「主観」が入ってくると、ちょっとうざったくなってしまいます。おまえが知識をひけらかしてどうなるんだ、という思いですね。 それだけではなく、ここではもう一人の方の名前が「解説」というクレジットで加えられていますね。この潮さんというのは、今回と同じ出版社からこのような本を出されていた方ですね。それは、とても緻密で示唆に富んだ書籍だという印象がありましたが、ここでも同じ手法で、豊田さんの仕事にかかわる様々なデータと、それに対する考察を語られています。でも、なんだかそれが「おせっかい」のようにしか思えないのは、なぜなのでしょう。 もちろん、そのインタビューの中には、ここで初めて知ることが出来たこともたくさんありました。その中で、川崎市が作った音楽ホール「ミューザ川崎」についての証言が、とても興味深いものでしたね。うわさでは、あそこは市長さんの鶴の一声で建設が決まったということでしたが、実際はそんな単純なものではなかったようですね。その部分の豊田さんの発言を要約してみました。 川崎市がコンサートホールを作ろうとした時には、担当職員が純粋なクラシックの音楽ホールに公共の税金を使うということを、市民には説明できなかった。そこで、豊田さんに、プロのオーケストラだけに使ってもらうのだとなかなか説明しづらいので、市内にたくさんいるアマチュアの人たちにも使ってもらえるようにアマチュアのオーケストラのための最高の音響を作ってくれないかと頼んだ。それに対して豊田さんは、アマチュアのために最高の音響なんてありえず、そんな目的でコンサートホールを作るということはありえないと答えた。そして担当者に、いいコンサートホールを作って、いいオーケストラをどんどん呼んでほしい、川崎市はとにかく世界最高のものをどんどん連れてくることによって、今度は向こうのほうから来たいホールにするべきだと言った。 そのおかげで、ここは、今では世界中の指揮者から、「ここで演奏したい」と思われるようなホールになっていて、まさに「市民の誇り」的な存在になっているのだそうです。 何ともうらやましい限りだな、と思うのは、最近仙台市で公表された新しいコンサートホールについての概要を見た時に、そこにはこのミューザ川崎のような音響面からの明確なビジョンが全くなかったからです。 Book Artwork © Artes Publishing Inc. |

||||||

このグループがいつ結成されたのかということは全く分かりませんが、彼らのアルバムとしては、今回のものしか見当たらないようなので、おそらくこれがファーストアルバムなのでしょう。グループ名の「アルテラ」というのは、柔らかいお菓子(それは「カステラ」)ではなく、ラテン語で「もう一つの」みたいな意味の言葉ですから、これまでの合唱団とは一味違う合唱団なのだ、というような意味が込められているのかもしれませんね。 そして、そのタイトルが「子羊の旅」。「子羊」というのは、英語の「Lamb」に対応している言葉ですが、これはラテン語では「Agnus」という単語になります。これを使った「Agnus Dei(神の子羊)」という言葉は、イエス・キリストの暗喩としてカトリックのミサの中のタイトルにもなっていて、音楽としてのミサ曲では最後を締めくくる楽章として歌われます。 つまり、そのような、「Agnus Dei」がらみの曲を集めて、世界中の作曲家が作った(地理的)、様々な時代(時間的)の作品を楽しむ「旅」という意味がこの言葉には込められているのですね。それを、サブタイトルの「ギボンズからバーバーまでの、合唱による物語」で、具体的に語っています。つまり、17世紀イギリスの作曲家オーランド・ギボンズから、20世紀アメリカの作曲家サミュエル・バーバーまでの作品を、歴史的、地理的に俯瞰しようとしているのです。まあ、正確にはもっと現代に近い21世紀に作られた曲も含まれているのですが、そのあたりはまだまだ認知度の低い作曲家のものですから、こんな形に落ち着いたのでしょう。 このアルバムを聴き始めると、最初に、いきなりオルガンの賑やかな前奏が始まりました。ここでは、合唱団のメンバーはクレジットされていますが、オルガン奏者に関しては何の情報もなかったので、てっきりすべてア・カペラの曲だと思っていたので、びっくりしてしまいましたよ。それは、これが世界初録音という1970年生まれの作曲家ジョアンナ・マーシュの「Worthy is the Lamb(子羊に誉れあれ)」という曲でした。さらに驚いたのは、そのサウンドの素晴らしさです。オルガンの音はとても華やかでキラキラしていますし、合唱ではそれぞれのメンバーの声がしっかり際立って生き生きと聴こえると同時に、コーラスとしてのハーモニーも圧倒的に迫ってきます。どうやら、彼らは専属の録音エンジニアを持っていたようです。 それは、ブラッド・クレイラという人でした。彼のプロフィールは「Trombone, Vocal, Sound Engineering, Guitar, Song Writing」という、なんともワイドレンジなものでした。  それは、この合唱団の実力を、最も好ましい形で伝えているようでした。音色はあくまで美しく、ハーモニーはあくまで心地よく響きます。たとえばメシアンの「O sacrum convivium!(おお、聖なる饗宴!)」では、複雑なテンションコードが、とても色彩的に響き渡ります。 最後に演奏されているのが、バーバーの「Agnus Dei」です。もちろん、彼が弦楽合奏のために作った「Adagio」をア・カペラ用に直したものですね。これが、最初に取り上げた、指揮者のローリーが参加して録音された「ポリフォニー」の演奏と、テンポや表現が酷似しているのですね。「師」であるレイトンを模しながら、サウンド的にはもっとゴージャスに仕上げた、という感じでしょうか。 CD Artwork © Alpha Classics/Outhere Music |

||||||

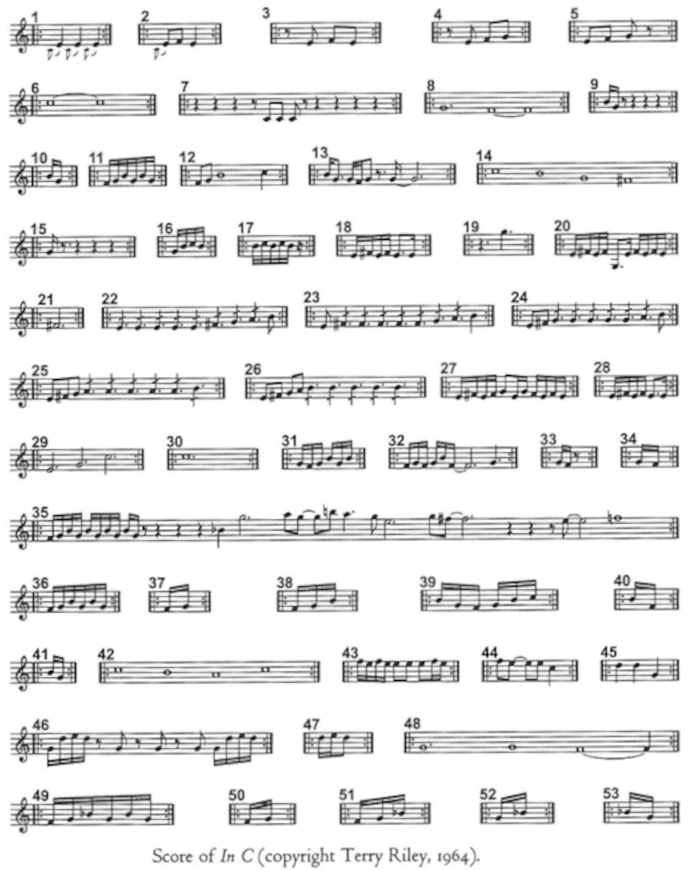

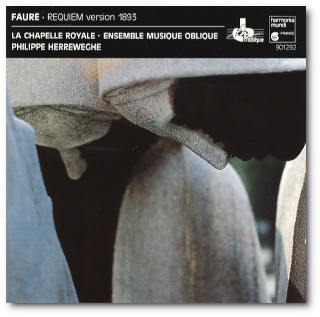

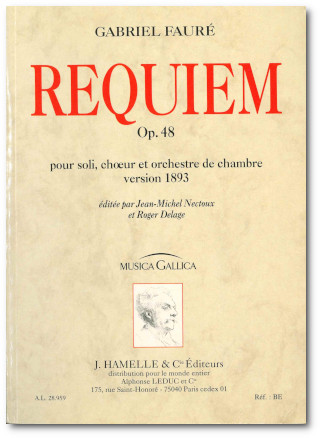

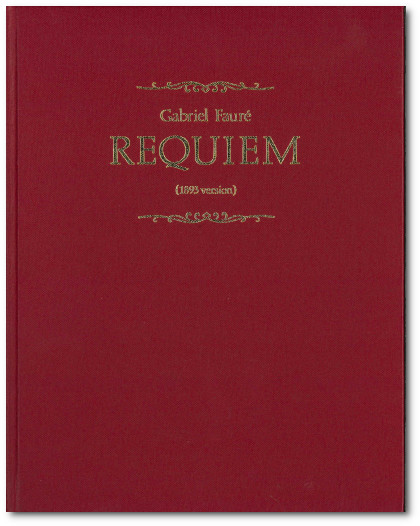

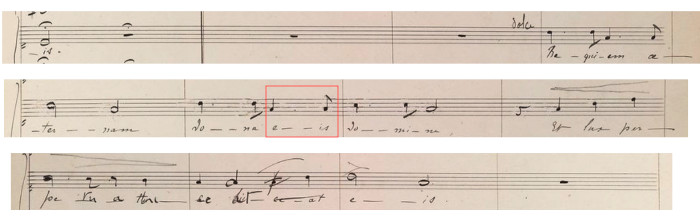

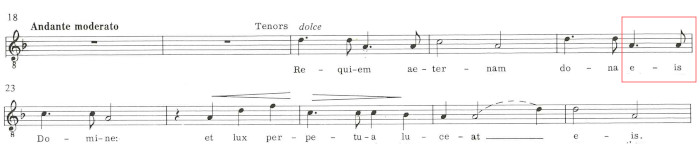

なぜショパンとフォーレなの? という疑問はありますが、この音楽祭はポーランドの「国立フリデリク・ショペン研究所」の主催によるものですから、何らかの関係はあるのでしょう。ですから、レーベルもこの研究所、略して「NIFC」になっています。余談ですが、普通はChopinをフランス語読みにした「ショパン」という呼び名が一般的なのでしょうが、母国のポーランドでは彼のことを「フリデリク・ショペン」と発音するようですね。ま、そんなしょんべん臭い呼び名が日本で広まることは絶対にないでしょうが。 ヘレヴェッヘが最初にフォーレの「レクイエム」を録音したのは、1988年のことでした。はじめてそれがFM放送で流れていたのを聴いた時のショックは、今でも忘れません。それまで聴いていたもの(1900年改訂稿)とは、全然違うところがたくさんありましたからね。たとえば、「Libera me」の52小節目。早速、そのCDを買って、ブックレットのジャン=ミシェル・ネクトゥーのライナーノーツを熟読して、やっと、ヘレヴェッヘが演奏しているものの正体が分かったのですね。    どうやら、「1893年稿」の自筆スコアはもう失われているようで、そんなところからこれだけの違いが出てきてしまうことになったのでしょう。 ヘレヴェッヘは、2001年には「1900年稿」による録音も行っていました。ですから、今回の新録音が、どちらの楽譜で演奏されていたかに、最も関心があったのは当然のことです。そこには、しっかり「1893年稿」というクレジットがあったので、まずは一安心、彼は、初心を忘れてはいなかったのですね。 演奏も、1988年のものよりも多少テンポが速めになっていましたし、演奏の精度も高くなっているようでした。ただ、「Offetoire」は前回の7分46秒に対して今回は6分27秒と、ちょっと急ぎ過ぎのような感じはありましたね。 それよりも、最初の「Introït」で、テナーのパート・ソロで歌われる20小節目以降が、ちょっと不思議なことになっていました。この部分は、楽譜によってさまざまなパターンがあります。  1887年の自筆稿  1893年稿ラッター版  1893年稿ネクトゥー・ドラージュ版  1900年稿ドラージュ版  1900年稿全音版 まず、始まってから3小節目の後半が、新しい楽譜ではみな「付点四分音符+八分音符」となっていますが、昔の楽譜では「四分音符+四分音符」だったのですね。つまり、1998年にHAMELLE社からドラージュの原典版が出るまでは、ここはみんな「四分音符+四分音符」で歌っていたのですね。 ですから、ヘレヴェッヘもそんな歌い方にどっぷりつかっていたのでしょうか、3回の録音すべてでここが「四分音符+四分音符」になっています。そして、その後の煽枠の部分も、1回目の録音ではしっかり楽譜通りに歌っていたものが、今回は1900年稿と同じ形に変わっていました。ということは、もはやここはネクトゥー・ドラージュ版を支持しない、ということですね。先ほどの「Libera me」のバリトン・ソロは楽譜通りだというのに。 そのバリトンのソリストは、とても暖かい歌い方でしたね。「Pie Jesu」のソプラノがミールズだったのですが、ちょっと発音に難があって、なじめませんでした。 CD Artwork © Narodowy Instytut Fryderyka Chopina |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |