|

|

|

|

![]()

スピーディー・ワンダ―。

その後、2022年から2024年まで、ベルリン・フィルのカラヤン・アカデミーのメンバーとなり、エマニュエル・パユやクリスティアン・ジャコーといった首席奏者の薫陶を受けることになります。ジャコーもカール・ニルセン・コンクールの優勝者ですから、いずれはナヴァーラもベルリン・フィルの首席? ごく最近、彼はチューリヒ・トーンハレ管弦楽団のオーディションを通って、その、パーヴォ・ヤルヴィのオーケストラの一員というポストを獲得しています。ただ、それは首席奏者ではなく、「ソロ、2番、3番奏者」というポジションなのですね。これはどうやら、このオーケストラ独自のポジションのようで、他の管楽器のパートも常に1番しか吹かない「首席奏者」の次に、こういう、どのパートでも吹かされるというメンバーがいましたね。まあ、彼が本物ならば、いずれはこんな中途半端な役は卒業して、堂々とメジャー・オーケストラの首席奏者になれる日も来るのではないでしょうか。ジャコーのように。 つまり、ジャコーも、こちらのように、コンクールで優勝した「ご褒美」に、その時のホスト・オーケストラであるオーデンセ交響楽団をバックにニルセンのフルート協奏曲をメインとしたアルバムをORCHIDレーベルから出してもらえたのですね。クレジットを見ると、録音スタッフの中に、デンマークのDACAPOレーベルで多くのアルバムを手掛けているプレベン・イワンの名前がありました。サウンド的にも期待が膨らみます。 まずは、ちょっと意外なモーツァルトのフルートとハープのための協奏曲から始まります。そのイントロでのオーケストラが、おそらく弦のメンバーも減らした編成で演奏していたのでしょう、とても軽やかに始まりました。指揮者は、韓国人でアメリカで育ったホリー・ヒョン・チェという女性の方です。写真を見ると、かなり明るいキャラクターのような気がします。彼女は、オーケストラを、決して停滞させずに先へ先へとドライブしていきます。そして、ソロが入ってくるのですが、ナヴァーラの音はちょっと期待外れでした。音自体はとてもきれいなのですが、なんか線が細くて、ピッチも低め、かなりどんくさいモーツァルトになっていました。 さらに、ちょっとまずいことに、第1楽章の162小節でフルートの頭の十六分音符がなくなっているのですよ。  2曲目はライネッケのフルート協奏曲。これも、オーケストラがとても豊かな表現力を発揮して迫ってきますから、軽めで薄めのフルートの存在感が乏しいのは当然のことでした。とは言っても、オーケストラの中の一つの楽器として全体を味わえる、というような趣はありましたね。 それが、終楽章の最後の細かい音符が続くところになると、俄然フルートが自己主張を始めるというシーンが訪れました。ここにきて、やっと本領発揮、ということだったのでしょうか。 ですから、ニルセンは、もうテクニック的には安心して聴いていられました。どんな面倒くさいフレーズでも、とても滑らかに処理されていて、それだけで快感が味わえます。ただ、やはりゆっくりした部分での味わい深さには、まだまだだな、という印象が付きまといますね。 この曲を聴くと、いつも、最後の終わり方にしょぼさを感じてしまうのですが、今回もそれが解消されることはありませんでした。まあ、それがニルセンの持ち味というものなのでしょうね。そんなのは許せん、と息巻く人もいるかも。 録音はさすが、という感じ。とてもナチュラルで、逆にフルートの頼りなさまできちんと録られていました。 CD Artwork © Orchid Music Limited |

||||||

この方は、基本的にはジャズ・ピアニスト、あるいはアレンジャーやプロデューサーとして活躍しているのですが、作品はジャズに限らず、クラシックのものも声楽曲や室内楽曲、多くの楽器のための協奏曲、さらには交響曲まで、数多く手掛けています。映画音楽も大量に作っています。さらに、指揮者としても、多くのオーケストラと共演しています。それらの活動の中で彼が関係したアルバムは、優に200枚を超えるのだそうです。 そんな彼が、2018年に作ったのが、この「レクイエム」です。普通は、身近の人が亡くなった時に、その人を偲んで作られたりすることが多いこの曲ですが、彼の場合は、もっと内面的な動機があったようですね。それは、「自分自身の生き方を発見するために死を振り返る」ということなのだそうです。その結果、この音楽は「死を永遠の命への移行ととらえると、それは希望と愛とに満ちた瞑想的なものになる」のだと。深いですね。 そのために、テキストは、フォーレやデュリュフレの「レクイエム」と同じように、「最後の審判」が語られている「Dies irae」で始まる長大な部分がほとんどカットされ、最後の「Pie Jesu」だけを残し、さらに、「Libera me」と「In paradisum」を加えています。 オーケストラはかなり大きな編成のようです。ピアノやチェレスタも入っているようですね。ソリストはソプラノ、テノール、バリトンの3人、そこに混声合唱が加わります。 1曲目の「Introitus」は、なんと、合唱団の「囁き」から始まります。いきなり「現代音楽」の世界に引きずり込まれたか、と思っていると、そこにチェロのソロが美しいメロディを奏で始め、「瞑想的」な世界へと導いてくれます。合唱はまるでプレーン・チャントのような素朴なメロディを歌い、それに、とても複雑で色彩的な響きが絡みつきます。それはまさに、ハイ・グレードのヒーリング・ミュージックです。 この中で最も美しいと感じられたのは、5曲目の「Sanctus」でした。最初はプレーン・チャント風だった合唱がどんどん盛り上がってヴィヴィッドな音楽に変わったかと思ったら、今度はテノールが「Osanna」を繰り返してさらに盛り上げます。その後に、ア・カペラで「Benedictus」が歌われ、静かに終わるという構成です。 6曲目の「Pie Jesu」では、先ほどのフォーレやデュリュフレでは女声のソロのみ、という形がとられていましたが、ここではそんな先例に逆らうかのように、3人のソリストがハモリながら登場します。そのバックにはハープやチェレスタがキラキラと飾り立て、とてもカラフルな世界が広がります。その後、それぞれのソリストが一人ずつ歌いだし、それに合唱が合の手を入れるというパターンになるという、とても盛りだくさんの内容です。 7曲目の「Agnus Dei」では、最初から最後まで、ピアノがまるで鐘の音のようにパルスを入れているという、特徴的な音楽、教会の鐘のイメージなのでしょうか。ここでは合唱は現れず、3人のソリストがユニゾン(3オクターブ!)、ハモリの他に、ソプラノのソロもあります。 最後、9曲目の「In paradisum」も、デュリュフレの静謐な世界を期待すると、それは完全に裏切られます。木管楽器のキラキラした光のようなイントロに続いて出てくるのはテノールのソロ。それは、「You are my sunshine」という有名な曲に酷似したシンプルなメロディでした。ただの偶然でしょうけど。そして、その後に全く同じメロディがソプラノ、バリトンという順に歌われます。そして、最後に「Agnus Dei」の「鐘」が登場し、静かに全曲が終わります。 合唱やソリストの扱い方がとてもユニークで、驚かされっぱなしでした。オーケストレーションも、クラシックの作曲家ではまずやらないような反則技が続出、とてもエキサイティングでした。 CD Artwork © CD Accord |

||||||

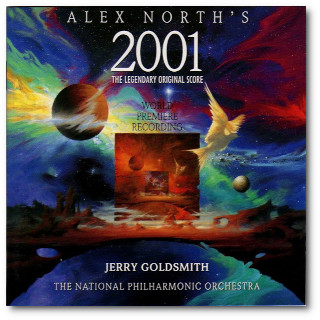

「ジャーニー・トゥー・ザ・スターズ」という、まるでゴダイゴの歌みたいなタイトルですが、こちらは宇宙ものの、主に映画に使われた音楽が演奏されています。ただ、サブタイトルに「A Sci Fi Fantasy Adventure」ともあるように、「Sci Fi」、つまり「SF」がらみの音楽も取り上げられています。念のため、ですが、この「Sci Fi(サイファイ」」というのは、「ワイファイ」とは何の関係もなく、「Science Fiction」、つまり「空想科学小説」のことですからね。 おそらく、ここでの選曲にあたったのは、マウチェリ自身なのではないのでしょうか。とりあえず「スター・トレック」とか「スター・ウォーズ」といった誰でも知っている映画のサントラはありますが、ほとんどは何ともマニアックな選曲に終始していますからね。何しろ、最初に聴こえてくるのが、「カール=ビリエル・ブロムダール」が作った「アニアーラ」というオペラからの「ヴィンテガータン」という曲、という、どこをとってもこれまでに一度もお目にかかったことのない名前ばかりの曲でしたからね。しかも、これはハリウッド・ボウル管弦楽団が演奏しているのではなく、完全な「電子音楽」なのでした。 この作曲家はスウェーデンの方で、このオペラは1958年に作られた、コンピューターによって運航されている宇宙船で、地球から火星へ目指した人類のお話なのだそうです。その音楽は多岐にわたり、ジャズや12音、さらには電子音楽も使われています。この曲のタイトルは「天の川」という意味のようですね。こんな音源、いったいどこから持ってきたのでしょう。 マニアックな映画音楽として欠かせない「2001年宇宙の旅」も取り上げられていますが、これはまずノーマルなリヒャルト・シュトラウスの「ツァラトゥストラ」のファンファーレがごく普通に演奏されています。ただ、演奏自体はあまりインパクトは感じられません。オルガンは電子オルガンのようですし。しかし、その後には、なんとリゲティの「アトモスフェール」が演奏されていたではありませんか。もちろん、これは映画の中では既存の録音が使われていますが、ここではマウチェリがしっかりオーケストラを指揮しています。それが、これまで聴いてきたこの曲の演奏とは全く違う、とても新鮮なアプローチだったのですよ。つまり、この演奏を聴いて難解だと感じることが全くなく、とてもフレンドリーな音楽として伝わってきたのですね。 サプライズはもう一つありました。先ほどのファンファーレを含め、監督のキューブリックは、この映画のサントラを最初はハリウッドの大作曲家、アレックス・ノースに依頼します。その時に、イメージを伝えるために既存の音源を「テンプ・トラック」として彼に渡したのですね。ところが、監督は出来た音楽には満足せずに、そのテンプ・トラックをそのままサントラとして使ったのです。ですから、ノースの音楽は完全にお蔵入りになってしまいました。 それを再現しようと、ジェリー・ゴールドスミスが1993年に、そのスコアを元にVARÈSE SARABANDEに録音したのが、このアルバムです。  あとは、イギリスの大作曲家アーサー・ブリスが1936年のH.G.ウェルズ原作のSF映画「来たるべき世界」のために作った音楽が組曲形式で聴けるのが、面白かったですね。それこそ、ジョン・ウィリアムズのオーケストレーターにも影響を与えたのではないかと思えるほどのオーケストレーションが、見事です。 CD Artwork © Philips Classics Productions |

||||||

なお、サブスクのジャケットではロゴが消えていますが、ここではオリジナルのPHILIPSのロゴが入っている画像を使っています。 ハリウッド・ボウル管弦楽団というのは、LAの郊外の森の中に1922年に建設された野外コンサートホールです。収容人員は17,500人、毎年夏になると、ここでは様々なジャンルのアーティストによるコンサートが開かれます。 そして、1927年に、ユージン・グーセンスを指揮者に迎えて、ハリウッドの映画会社のスタジオ・ミュージシャンなどが集まってここで演奏するために結成されたのが、「ハリウッド・ボウル管弦楽団」でした。RCAレーベルへの録音も行っています。 さらに、1945年になると、レオポルド・ストコフスキーが指揮者として登場、今度はCAPITOLレーベルの専属オーケストラとして、「ハリウッド・ボウル交響楽団」と名前を変えて、活動を始めます。その時期には、フェリックス・スラトキンやカーメン・ドラゴン、そして映画音楽の作曲家としても有名なミクローシュ・ローズやアルフレッド・ニューマンも指揮者に加わります。 その時期のアルバム、1957年にリリースされたスラトキン指揮のLPが、手元にありました。  最終的には、マウチェリは2006年まで指揮者を務め、その間にPHILIPSに13枚のアルバムを残すことになりました。 そのうちの1枚、1992年に録音され、翌年にリリースされたのが、今回のアルバムです。ここでは、生まれた順に、ジョージ・ガーシュウィン、デューク・エリントン、レナード・バーンスタイン、そしてジョン・アダムズの作品が演奏されています。 ガーシュウィンの「パリのアメリカ人」を聴き始めると、録音がとても鮮明なことに気づきます。先ほどのスラトキンのLPも、モノラルながらかなり良い音だったという記憶がありますから、その伝統はずっと続いていたのかもしれません。演奏そのものは、とても穏やかで、滑らかに歌っている心地よさがあり、普段よく聴くちょっとそわそわしたようなテンポ感は全くありません。途中のトランペット・ソロのブルースも、汗臭さのないスマートさです。 次のエリントンの「ハーレム」は、ほぼジャズのビッグ・バンドのようなサウンドで、シンフォニックなストリングスはあまり聴こえてきません。素直にジャズをコピーした、という感じでしょうか。 バーンスタインの「シンフォニック・ダンス」も、荒々しさの全くないスマートな演奏でした。フルートの人がとても上手。「ランブル」の最後に、こんなソロが入っているなんて、初めて気づかされました。 そして、最後のアダムズの「ザ・チェアマンダンス」は、1985年に作られたオペラ「ニクソン・イン・チャイナ」からのナンバーです。おいしそうですね(それは「ニクマン・イン・チャイナ」と「アンマンダンス」)。出だしは、もろミニマルで、完全なライヒのコピーでしたが、その中から中国風のモードが聴こえてくるのがユニーク。その後は、何度かテンポが変わり、独特のリリシズムを見せている、聴きやすい音楽でした。 CD Artwork © Philips Classics Productions |

||||||

そこでは、まずこの間ご紹介したデイヴィッド・ブリッグスの作品の録音を2022年の7月11日から13日まで行い、そのあと、このデュリュフレのセッションが7月15日から20日まで行われていたようですね。その時には同時に映像も収録されていました。 その映像では、お客さんは全く入っていない教会で、メンバーが黒づくめのドレスやシャツを着て、オルガニスト以外の全員が暗譜で演奏していました。そこでは、例えば、ソロだけが歌うところでは、合唱団が静かにフレームから消えていった後、ソリストだけで歌っている、といったような演出も施されていましたね。 ここで演奏されているのは合唱にオルガンとチェロだけが加わる第2稿ですから、録音もこの教会の祭壇の向かいにある大オルガンの下に合唱団が集まって行われていました。オルガン奏者は、本体のコンソールではなく、リモートのコンソールで合唱団のすぐ後ろで演奏していますので、緊密なアンサンブルも確保出来ていたようです。マイクが合唱団の上に何個かぶら下がっているのも見えましたから、おそらくそこで歌われていたものをメインのテイクにして、CDなどが作られていたのでしょうね。 そのCDはだいぶ前にリリースされていたのですが、それがやっとサブスクでも聴けるようになりました。このレーベルのアルバムは、定期的にまとまってサブスクに登場するのですが、この「レクイエム」はなかなか出てきません。もしかしたら、サブスクでは出ないのかと思って、CDを購入しようか、と思った頃に、ひょっこり出てきたので、喜びもひとしおです。 待った甲斐があって、これは期待通りの素晴らしさでした。確かに、この曲にはグレゴリオ聖歌がモティーフとして使われていて、なんとなくスタティックなイメージで受け止められていることが多いようですが、実際には、ある意味「国威発揚」のために作られていたという側面が最近は明らかになっていますから、本当はかなり攻撃的な作品のはずなのです。おそらく、レイトンはそれを踏まえたうえで、この曲にとことん「攻め」の姿勢で挑んでいたのではないか、という気がしてなりません。 ですから、合唱には、きっちりとハーモニーや音色をまとめたうえで、メンバー一人一人のそれぞれの個性を引き出す、といった、かなり高度な歌わせ方をさせているように思えます。小さくまとまるのではなく、それぞれのエネルギーを損なうことなく、一つの方向を示して、高い次元のアンサンブルを実現させる、みたいな感じでしょうか。 たとえば、「Sanctus」などでは、細かい音符のオルガンのイントロに続いて、女声合唱が「Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth」というフレーズを歌いだすのですが、そこには普通の演奏ではよく見られる、なんともふわふわしたハッピーな雰囲気は全く見られません。そこにあるのは、なにかに追いかけられているような切羽詰まった心情でした。 そして、テキストが「Osanna in excelsis」に変わると、そこに加わった男声合唱によって場面が一変されます。それをさらに盛り上げるのがオルガンのフルスロットル。そこでは、あたかもオーケストラ版(第1稿)でのティンパニの強打にも匹敵するほどのインパクトがもたらされていることが感じられるはずです。 この演奏では、普通は合唱団以外のソリストが歌うことになっているソロのパートを、全て合唱団のメンバーが歌っています。そのバリトンとメゾ・ソプラノの人たちは、完全に並みのソリストのレベルを超えたとても存在感のあるソロを聴かせてくれていました。こんな人たちが集まった合唱団なのですから、素晴らしいのは当たり前だと納得させられます。 CD Artwork © Hyperion Records Ltd |

||||||

バッハが世界の音楽に与えた影響には、非常に大きなものがあります。私は毎日バッハを演奏しています。私たちにとって、バッハが残してくれたものは、燃え上がるような情熱の具現化と、魂のこもった人間性、そして、真のヒューマニズムです。それは、むき出しの邪悪さと人間性の蔑視に満ちた暗い世界とは、対極にあるものです。もう少し長生きして、プーチンの前でこんなことを言ってほしかったですね。 そんなショスタコーヴィチとバッハの作品を集めたこのアルバム、ここでのアーティストは、バッハのカンタータや受難曲でおなじみのソプラノ、ドロテー・ミールズと、彼女とは日常的に共演しているピアノ・トリオ、G.A.P.アンサンブルです。このアンサンブルは、ピリオド楽器とモダン楽器を両方とも使いこなしている団体、時代による「ギャップ」も取り払おうという意図も、この名前には込められているのだそうです。 前半のバッハのヴァイオリン・ソナタや、カンタータからのレシタティーヴォやアリアは、ヴァイオリンでは的確なビブラートもかかっていますし、ミールズのソロも手慣れたもので、ゆったりと浸ることができます。 後半にはモダン楽器に持ち替えてのショスタコーヴィチ。最初にピアノ・トリオ第1番、そして、スタインウェイで前奏曲とフーガ第5番が演奏されます。 そして、最後に演奏されているのが、ショスタコーヴィチの「アレクサンドル・ブロークの詩による7つのロマンス(歌曲)」です。この曲は、チェリストのムスティスラフ・ロストロポーヴィチが、彼の妻のガリーナ・ヴィシネフスカヤのためにと、1966年にショスタコーヴィチに作曲を依頼し、翌年に完成され、その年に初演されています。1976年には、この夫婦たちによってEMIに録音されました。 この曲集は、ソプラノ・ソロのバックにピアノ、ヴァイオリン、チェロというピアノ・トリオによる伴奏が付けられていますが、全員が揃って演奏するのは最後の7曲目だけ、それ以外は1つか2つの楽器しか使われていません。 1曲目はチェロだけの伴奏による「オフェーリアの歌」、これは民謡調のシンプルなメロディで、ミールズの歌にチェロが優しく寄り添っています。 2曲目はピアノだけの伴奏の「予言の鳥ガマユーン」。激しくドラマティックな曲です。ピアノの低音による強烈なオスティナートが印象的です。ミールズも余裕でバッハではなかなか見られないドラマティコの歌い方を披露してくれます。 3曲目は、ヴァイオリンだけの伴奏で「私たちは一緒だった」。まるでバロックのようなのどかな音楽で、ミールズにぴったり。 4曲目はピアノとチェロの伴奏の「街は眠っている」。控えめのビブラートでのしっとりとした歌が、とても心地よく感じられます。 5曲目の「嵐」はピアノとヴァイオリンの伴奏。ヴァイオリンの激しい三連符の連続が、まるでワーグナーの「ワルキューレ」の冒頭のようなまさに嵐の描写になっています。ミールズの歌にはとても豊かな情感が。 6曲目の「秘密のサイン」はヴァイオリンとチェロ、そしてソプラノが、対位法で絡み合います。最後の静かなロングトーンが続く中にピアノが加わって、7曲目の「音楽」が始まります。このタイトルは元の詩にはなく、ショスタコーヴィチが付けたものです。深く、静かな歌が続きますが、途中でせわし気な切迫感が現れます。そして静かにフェイド・アウトしていきます。アルバムのタイトル通りの「救い」に満ちた上質なヒーリング・ミュージックです。ぜひ、この情感を掬い取ってみてください。 CD Artwork © Brilliant Classics |

||||||

ただ、この指揮者は、そんな風に騒がれるずっと前から、昔からのレコード愛好家にとってはよく知られていました。特に、1960年から1979年まで音楽監督を務めていたミネアポリス交響楽団(在任中に「ミネソタ管弦楽団」と名前を変更)との録音は、その音の良さによってかなりの人気を誇っていたのですね。 VOXなどのレーベルの、それらのアルバムは、もちろんCDに復刻されてきましたが、そのVOXレーベルは、2018年にはNAXOSレーベルに吸収されてしまいます。ですから、その素晴らしい録音をきちんと聴いてもらおうと、マスターテープから新たにハイレゾ(192kHz/24bit)でトランスファーを行ったCDが、このようにNAXOSから「AUDIOPHILE EDITION」として登場することになりました。 今回のアルバムは、1974年に録音されたラヴェルの管弦楽のための作品集です。この録音では、ラヴェルのほぼすべてのオーケストラ作品が録音され、それが4枚組のLPとしてボックスセットとなって発売されました。  ですから、今回NAXOSがしっかりハイレゾ対応でトランスファーを行っていたのですから、2チャンネルではなく、4チャンネルのマスターからの音源を、かつては手掛けていたBD-Aで出してくれればよかったのになあ、と思ってしまいます。 今回は、まだCDは販売されていなかったので、サブスクで聴きました。確かに、音は非常にクリアに録音されていますが、かなり音圧が低く設定されているので、ちょっともどかしい感じがしてしまいます。それによって、ラヴェルの独特のオーケストレーションが、なにかぼやけて聴こえてしまうのは、ちょっと残念でした。もしかしたら、QSにエンコードされた音源が使われていたとか。 このアルバムに収録されているのは、「高雅で感傷的なワルツ」、「マ・メール・ロワ」、「ダフニスとクロエ」第1、第2組曲、そして、初めて聴いた「ジャンヌの扇」のファンファーレです。最初の2曲が、そんな、ちょっとストレスが感じられる音でしたが、「ダフニス」ではそれほど気にならず、このオーケストラの、いかにもアメリカらしいはじけたサウンドが、特に金管セクションで堪能できました。合唱も素晴らしかったですね。 ただ、肝心のフルートが、とても上手でテクニックに破綻はないのですが、なんか素っ気ない演奏なのと、この頃のアメリカのオーケストラのフルートによくある常に同じ速さの深めのビブラートが気になりましたね。アルトフルートも、まるでコールアングレのような音色になってましたし。 最近では、「ダフニス」と言えば「第2組曲」か「全曲版」のいずれかが演奏されるようになっていて、「第1組曲」を聴くことはまずありません。というのも、「第2組曲」は、全部で3つの部分からできている全曲の中の第3部をほぼそのまま演奏しているのですが、この「第1組曲」というのは、第1部の最後の部分から始まって、第2部の途中までで終わっているのですね。ですから、この2曲を演奏しても、全曲の半分ちょっとしかありません。LPには「All the Works for Orchestra」とあるのに、なぜこんな選曲をしたのでしょうね。ただ、ここでは「第2組曲」は、普通に聴く場所よりも21小節前から始まっていたので、ちょっとびっくりしてしまいました。 スクロヴァチェフスキのファーストネームは、最近は「Stanislaw(スタニスラフ)」ではなく「Stanisław(スタニスワフ)」ときちんとポーランド語で表記されているようですね。やはり「裸婦」では恥ずかしいのかも。 CD Artwork © Naxos Rights(Europe) Ltd |

||||||

なにしろ、「マタイ」ではその音が最悪でしたが、今回はそれほど悪くはありませんでした。とりあえず、どの程度のオーケストラや合唱なのか、というぐらいは、きちんと分かります。つまり、ここでの合唱は、おそらくきちんとした訓練を受けて、常に技量をみがくべく研鑽に励んでいる、というようなタイプの団体ではないように見受けられます。「ヨハネ」の場合は、合唱の役割というのはある意味「マタイ」より重要なのではないか、という気がするのですが、ここでの合唱ときたら、もう最初の曲からしてとんでもないことになっていました。 その曲は、まずテンポが、今の時代の人には考えられないほどのゆっくりしたものであることに驚かされます。いや、時代云々ではなく、これはあくまでカザルス先生のバッハ観がそのまま反映されたというテンポなのでしょう。この時代に録音された「ヨハネ」は他にもありますが、これほどゆっくりとしたものはないような気がしますからね。 ですから、これはあくまでカザルス先生のバッハとして聴けばいいのでしょうが、そこに出てきた合唱が、そんな先生の思いを踏みにじるようなひどさだったので、もう音楽としての一線を越えてしまっていたのですね。 そんなしょうもない合唱なのですが、なぜか、コラールになると俄然まっとうな音楽に変わります。おそらく、この人たちは、日常的に教会でコラールを歌っているので、ここでもシンパシーを感じながら歌うことが出来ていたのでしょう。それに対して、この1曲目の大合唱や、後半のレシタティーヴォの間に出てくる民衆の叫びなどは、彼らの表現能力が追い付かない結果、声は出せてもそれが音楽にまでは昇華できていなかったのかもしれません。 ソリストにしても、この先生のテンポには付いていけなくなって、何とかそれに合わせようと努力をしている様子がまざまざと伝わってきます。最初のアルトのアリアなどが、そんな感じでうまくかみ合っていませんでしたね。 ところが、同じアルトの人が、後半の大曲「Es ist vollbracht」を歌ったときには、見事に先生の音楽と一体化しているというシーンが現れていました。というか、このアリアでは、チェロ(本来はヴィオラ・ダ・ガンバ)のオブリガートは、なんとカザルス先生が自ら頑張ってお弾きになっていたのですよ。まずは、その長大なイントロで、もうこれ以上遅くしたら音楽ではなくなってしまうのでは、というほどのテンポで、たっぷりとしたフレージングのソロが始まります。そこでは、先生のうめき声まではっきり聴こえてきますから、もうまさにバッハと先生が一体化して対話をしているのではないか、というほどの崇高な世界が広がります。それを受けてのアルトのソロですから、これはもうそんな流れをぶち壊すことなどは出来っこありません。先生のチェロをバックに、もうそこでしか聴くことが出来ないようなものすごい音楽が出来上がっていました。もっとも、中間部の早いところでは、もはや緊張の糸が解けてしまったのか、ガタガタになってしまいましたけどね。 そんな感じで、2時間半にも及ぶ「ヨハネ」を聴き通してみると、もう、このアリアだけしか記憶に残らなかったほど、この演奏にはインパクトがあったことを感じずにはいられませんでした。 同時に、このアリアが持つポテンシャルの大きさに驚かされてしまいます。おそらく、それはこれを作ったバッハ自身も想像してはいなかったほどのものなのではないでしょうか。カザルス先生は、これを演奏したいためだけに、「ヨハネ」を取り上げたのかもしれませんね。 もし、ここでの合唱がもっときちんとしたものであったら、どれほどのものが出来上がっていたのかと思うと、恐ろしくなってしまいます。 Album Artwork © Archipel Records |

||||||

今回は、シベリウスの交響曲の中で、最もとっつきにくい作品だと誰しもが認める「第4番」の登場です。一応この録音にどっぷり漬かろうと思って、スコアを片手に聴き始めたのですが、途中で猛烈に睡魔に襲われてしまって、ついに「落ちて」しまいました。楽譜には面倒くさい譜割りや、ついていけないシンコペーションなどがたくさんあるので、それに気をとられてしまって演奏そのものはなかなか耳に入ってこない、という弊害があるようですね。 それでは何の意味もないので、スコアを見るのはやめて最初から聴きなおしました。そうしたら、もやら睡魔など全く襲われることもなく、きちんと聴くことが出来ましたよ。苦手だったこの曲も、やっと楽しめるようになったのでしょう。ロウヴァリの指揮も、「こんなに楽しい曲なんだから、聴いてみてよ」みたいな感じがふんだんに伝わってきますから、もうお膳立ては万全です。 第1楽章ではチェロのソロが醸し出す深い情緒に引き付けられます。第2楽章では、そのままでもこの曲の中ではキャッチーな部分が多いので、それが増幅されて伝わってきます。第3楽章では、なんと言ってもフルートのソロが素晴らしく、もう聴きほれてしまいましたね。そして終楽章の、ここでも大活躍のチェロのソロを堪能です。 録音もとても明るい音で、曲全体にみなぎるのは、やはり若さ溢れる躍動感、でしょうか。もしかしたら、この曲はもっと渋く演奏したほうがありがたみが出るのかもしれませんが、やはりあまりにも地味だと、本来の魅力まで半減してしまうかもしれませんね。 その次に聴こえてくるのが、初めての体験となる「森の精」です。オリンピックの汚職ではありません(それは「森のせい」)。これは、シベリウスの20代最後の年から作られ始めた作品で、「Op.15」という作品番号が付けられています。しかし、この番号では、ここで演奏されている20分以上のオーケストラ曲と、その半分の長さしかなく、編成も小さくてナレーションが入ったバージョンのものがあります。つまり、元々はスウェーデンの作家、ヴィクトリ・リュドベリの作った同じタイトルの物語を下敷きにしてオーケストラのための長い曲が作られていたのです。ただ、それは1895年に作曲家自身の指揮で初演されるのですが、あまり評判が良くなかったようで、それ以来ほぼ「お蔵入り」状態になってしまったのですね。ただ、それを縮小してテキストの朗読を入れたバージョンは、知られていました。 ですから、きちんとオリジナルの形で演奏されるのは、オスモ・ヴァンスカとラハティ交響楽団による1996年の蘇演を待たなければなりませんでした。 作品は、先ほどのリュドベリのテキストから4つの部分が使われていて、それぞれにキャラクターが違っていますが、実際は1番目と2番目の部分は同じようなテイストなので、3つの部分と考えることも可能です。その最初の部分は、まるで同じ作曲家の「カレリア」の中の「行進曲」のような、とても元気のよい音楽です。それが次の部分になると、ガラリを様相が変わって、神秘的で幻想的な音楽に変わります。そして最後の部分は、なんと「葬送行進曲」です。執拗に重苦しいモティーフを繰り返す中で、音楽自体が盛り上がっていくのは、「交響曲第2番」のような味もありますね。もちろん、ロウヴァリは、それらのテイストをきっちりと表現して、そこから「若人の悲劇」のようなものをとても明快に表現しています。 最後にあったのが、「悲しきワルツ」です。これはとても有名な曲ですが、ロウヴァリの手にかかると、ちっとも「悲しく」ない、なんか、勇気がもらえるような明るい曲に変わります。それはそれで、とても楽しい体験でした。 CD Artwork © Alpha Classics / Outhere Music |

||||||

もちろん、それはロシアによる非人道的な(というか、一人の狂った指導者による)ウクライナの領土略奪に対する、芸術家としての気概を全世界にアピールする、といった強い意志を持った行動だったのでしょう。 そして10日間のリハーサルの後、7月28日にポーランド国立大劇場で旗揚げ公演を行ったのでした。その時のプログラムは、ウクライナの作曲家ヴァレンティン・シルヴェストロフの交響曲第7番、ショパンのピアノ協奏曲第2番(ピアノはウクライナ人のアンナ・フェドローヴァ)、ブラームスの交響曲第4番です。さらに、ウクライナ人ソプラノのリュドミラ・モナスティルスカのソロでベートーヴェンのオペラ「フィデリオ」からレオノーレのアリア「なんて忌まわしい奴だ! どこへ急ごうとしているのだ。でも、希望は捨てない!」が歌われるのですが、その意図は明白ですね。 その後、メインをブラームスとともにドヴォルジャークの「新世界」との二本立てでヨーロッパ、そしてアメリカを巡るツアーを敢行し、世界中のプレスから大絶賛を受けることになるのです。 そのツアーは、昨年2023年にも行われました。それは、8月20日のワルシャワを皮切りに、9月3日までに、グダニスク、ベルリン、ルツェルン、アムステルダム、ハンブルク、そしてイギリスのスネイプとロンドンという8箇所で演奏するというスケジュールでした。 その時のプログラムは、ベルリンを除いたグダニスク以降はヴェルディの「運命の力序曲」、ウクライナの作曲家イーヴェン・スタンコヴィチの「ヴァイオリン協奏曲第2番」(ソロはヴァレリー・ソコロフ)、同じくウクライナの作曲家ミロスラフ・スコリクの「メロディ」、そしてベートーヴェンの「英雄」でした。 そして、ワルシャワとベルリンでは、同じベートーヴェンの「第9」が演奏されています。そのワルシャワの時のライブ録音が、DGからリリースされました。おそらくCDでのリリースはなく、ネット配信だけのアイテムのようですね。 その演奏には、寄せ集めのメンバーではあっても、しっかりとした絆の元に結束した完璧なアンサンブルが感じられました。風通しの良い第1楽章に続く、疾走感あふれる第2楽章、ここでは余計なリピートを省いたため、なおさらその感は高まります。第3楽章は、たっぷり歌いこんでいるにもかかわらず、敢えてそれを大げさに見せない慎み深さが光ります。 そして、終楽章では、シラーのドイツ語の歌詞をウクライナ語で歌うという、おそらく商品としてのアルバムでは初めてのことが行われていました。ただ、そこまでではなくとも、歌詞の一部だけを変える、というのは、以前にもありました。それは、1989年のベルリンの壁崩壊の後に、レナード・バーンスタインが6つのオーケストラの団員を集めて旧東ベルリンでこの曲を演奏した時に、「Freude(歓喜)」という単語を「Freiheit(自由)」に変えたという有名なコンサートです。 今回、指揮者のウィルソンが用意したウクライナ語の歌詞では、その部分が「Slava(栄光あれ)」となっていました。これは、「ウクライナに栄光あれ」という文脈で、近年はよく耳にする言葉です。 しかし、それだけのメッセージを発する演奏が、インターネットの動画、そしてこのようなアルバムでいくら伝えられても、ロシアの蛮行にはいささかの歯止めもかからないというのが、とても悲しい現実です。音楽「なんか」では決して世の中は変わりません。 Album Artwork © Deutsche Grammophon GmbH |

||||||

さきおとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |