|

|

|

|

![]()

なめるのは? 佐久間學

フルーティストの名前はララ・ドイッチュ(という読み方ではないかもしれません)、ハーピストの名前はエミリー・ベルヴェデールです。大学の同級生だった2012年に二人で組んだ演奏にお互いが「化学変化を感じた」ということで、継続してこのメンバーで演奏活動を行うようになったのだそうです。そして、晴れてこのデビューアルバムが、今年の9月にリリースされました。それを携えて、来年には世界ツアーを敢行するのだとか、なんだかロックバンドのノリですね。果たして日本はその「世界」の中には入っているのでしょうか。 二人とも、活動の拠点はカナダ国内で、フルートのドイッチュは2016/17年のシーズンにはヴァンクーバー交響楽団のフルートとピッコロの副首席奏者を務めていたそうです。 彼女たちはこの「オリジンズ」というアルバムタイトルに様々な想いを込めているようです。まず、録音を行った場所が、二人が出会ったのと同じモントリオールだったということ、そして、カナダ人の作曲家の曲が2曲取り上げられているということ、そして、このアルバムがこれから世界に向けて様々な形で羽ばたこうとする二人のスタート地点となるということ、などです。 さらに、フルートもハープも、フランス音楽から強い影響を受けているということで、このアルバムではフランスの作曲家、ドビュッシーとジョリヴェ、そしてカナダ人の作品もやはりフランス音楽がベースになっているものが選ばれています。 まずは、ドビュッシーの「牧神の午後への前奏曲」です。オリジナルはオーケストラの作品ですが、それをジュディ・ローマンという人がフルートとハープのために編曲したものが演奏されています。フルートはとてもソフトな音色で、ビブラートも必要な場所で必要なだけかけるという、とても清潔な演奏が心地よく伝わってきます。ブレスも長いしテクニックも申し分ありません。ただ、この編曲では、ほとんどのテーマをフルートだけが演奏しているように聴こえてしまうので、ハープの存在感がちょっと薄らいでしまい、アンサンブルとしてはどうかな、という感じになってしまっていますね。 2曲目は、カナダの作曲家マレイ・シェーファーが2011年に作った「フルート、ヴィオラ、ハープのためのトリオ」です。これはもちろんドビュッシーの有名な「ソナタ」と同じ編成ですね。流れるような第1楽章、穏やかな第2楽章、そしてリズミカルな第3楽章からできていますが、当然のことながら、ドビュッシーへのオマージュが各所で聴こえてくる秀作です。それぞれの楽器が持ち味を存分に出せるように作られています。クレジットは何もありませんが、第2楽章ではフルートではなくアルトフルートが使われていて、その独特の渋い音色がとても魅力的です。 3曲目は、ヴァンクーバーを拠点に活躍しているジョセリン・モーロックという人が2005年に作った「Vestertine」という、フルートとハープのための曲です。このタイトルは「夜に開花する植物」のような意味を持っていて、神秘的な雰囲気が漂います。ここでも2つある楽章の1つ目では、最初はアルトフルートで演奏されていますが、ハープのソロの間に普通のフルートに持ち替え、さらに最後はまたアルトフルートに替わっています。 最後は、ジョリヴェの「リノスの歌」を、デュオにヴァイオリン、ヴィオラ、チェロが加わった、作曲家自身による室内楽バージョンが演奏されます。この曲になって、突然それまでの音とガラッと変わってしまうのは、録音場所がこれだけ別だからでしょう。それまでくっきり聴こえていたフルートが、ここではなにか存在感が薄くなってしまっています。それでこの編成ですから、最後までフルートが目立たないまま終わってしまうのが、ちょっと残念です。 CD Artwork © Leaf Music Inc. |

||||||

坂本龍一といえば、なんと言っても1978年に結成された「イエロー・マジック・オーケストラ(YMO)」のメンバーとして、テクノ・ポップを世に知らしめた人として有名です。もともとは東京藝大でアカデミックな教育を受けた人ですが、アカデミズムから離れた「現代音楽」にも深い興味を持っていましたから、当時の最先端の「現代音楽」だったミニマル・ミュージックの世界をシンセサイザーで表現した「テクノ・ポップ」へとつながるのは、当然の成り行きでした。 しかし、その後は多くの「現代作曲家」たちと同様に、難解さをすっぱりと切り捨てていともメロウな作風に変わっていき、超売れっ子の作曲家になりました。映画音楽のフィールドでも引っ張りだこで、最近ではレオナルド・ディカプリオ主演の「レヴェナント:蘇りし者」のサントラも担当していましたね。もちろん、彼の映画音楽家としての評価を決定づけたのは、1983年に作られた大島渚監督の「戦場のメリークリスマス」でしょう。この映画では俳優としても煽情的な役で出演していましたね。 そんな坂本の、それこそYMO時代の作品から現在に至るまでの40年の間に作られた全部で85曲ものピアノ作品が、ここでは演奏されています。ところが、ブックレットに記載されているのはそれぞれの曲のタイトルだけで、それらがいつ作られたか、というデータは一切示されていません。もちろん、作曲順に演奏されている、というわけでもありません。それは極めてランダムに並べられているだけなのです。そういうスタンスからは、彼の作品のオリジナルの姿を通してそれぞれの年代の作風を比較するといったような、「クラシック」的な聴き方はできません。つまり、この85曲にも及ぶ膨大な長さを持つセット全体が、一つの「アルバム」としての存在感を示しているのです。 それは、作曲家でもあるピアニストのファン・フェーンがブックレットの最初に述べている、「このアルバムで、私は坂本氏のカバーを演奏している」という言葉からも分かります。そもそも、坂本の作品は、楽譜として出版されていたとしても、彼がコンサートで演奏する時や、映画のサウンドトラックとして聴こえてくる時にはそれとは全く別の編曲になっているはずです。彼の音楽は「クラシック」の作品のように、楽譜によってすべてが伝えられるものではないからです。楽譜はただのスケッチのようなもので、それを他人に聴かせるときにはさらに別の要素が加わってくるという、「ジャズ」的なものなのですから。したがってそれをほかの人間が演奏する時には、その人独自の編曲で「カバー」するしかないのです。つまり、この5枚組のアルバムは、彼が言うようにまさに「ファン・フェーンによる坂本龍一のカバー集」なのです。 坂本の音楽のルーツはいろいろあるでしょうが、このアルバムから聴こえてくるのはまずサティ、そしてラヴェル、ドビュッシーあたりでしょうか。それらは、とても色彩豊かな和声の中に現れるシンプルなメロディがとても心地よいものです。それらを続けて聴いていると、これは猛烈にテレビドラマのサントラとして耳にするものとの共通項を感じないわけにはいきません。菅野裕悟あたりだったら、こんなのを作るだろうなと思ってしまいます。 ただ、そんな中で、スティーヴ・ライヒあたりを下敷きにしたような曲が出てくると、俄然テンションが上がります。例えば、1978年に初めて坂本龍一名義でリリースされたアルバム「Thousand Knives」のタイトル・チューンなどは、サンドラ夫人が加わって2台のピアノで演奏されるバージョンですが、しっかりしたミニマル風ののイントロから、惹かれます。 CD Artwork © Brilliant Classics |

||||||

いや、それ以前に「バロック」のミュージシャンであるバッハやヘンデルは知られていたではないか、とおっしゃるかもしれません。なんせこの2人は昔から「音楽の父母」と呼ばれて広く知られていましたからね。しかし、その「音楽」とは「クラシック音楽」のことであって、そもそもこの二人はかつては「バロック」とは考えられていなかったのですよ。というより、「バロック」という言葉を誰も知らなかったんですね。 そんな、出始めの「バロック」は、イ・ムジチの「四季」に代表されるような心が安らぐような穏やかな音楽、という印象で受け止められていたはずです。 ところが、やがてピリオド楽器の時代がやってくると、「バロック」というのはそんな生ぬるいものではなく、もっとアグレッシブなものとされるようになりました。そこで、「四季」はその格好の標的となりました。当時はすっかり「名曲」となっていたこの曲をいかにデフォルメして驚かせようかという輩が続出、まさに「四季」市場は無法地帯と化したのです。 今回2018年に録音された最新の「四季」では、スイスの俊英ヴァイオリニスト、ライラ・シャイエークと、チェンバリストのダニエラ・ドルチが率いる「ムジカ・フィオリータ」というピリオド楽器のアンサンブルは、そんな混沌の中から、真に価値あるものだけを拾い上げて、まさに未来へ向けての新しい「四季」像を確立しているように思えます。 まずは、彼らがとった編成です。  こんな「大人数」の低音が一斉に鳴り響くのはかなり迫力がありますが、それと同時にいろいろな楽器が醸し出すアンサンブルが、とてもヴァラエティ豊かな音色と音楽を生んでいます。先ほどの「サルテリー」も、さりげなく最後のフレーズをちょろっと加えるといった、見逃せないことを頻繁に行っていました。 「春」の冒頭ではバード・ホイッスルによる鳥の声で始まるので、度肝を抜かれますが、その後のトゥッティは、こういうアンサンブルではもはや聴くことはできないと思っていた、とてもソフトなアーティキュレーションが使われていました。レガートを多用したその歌い口は、まさに「イ・ムジチ」にも通じるような温かさです。 しかし、それがソロになると、突然某アーノンクールのようなぶっきらぼうな音楽に変わります。しかし、それはこの文脈ではとても心地よい、まるでレシタティーヴォのような抒情性を持ったものに感じられます。 そんな、ショッキングではあってもとてもうなずけるアイディア満載の「四季」でした。「バロック」の未来は、まだまだ無限の可能性を秘めています。 CD Artwork © Note 1 Music GmbH |

||||||

印象派の有名な絵画が多数展示されていますが、同時に工芸品や家具なども展示されていたので、開館当時はうるせー美術愛好家には不評だったそうです。 コンサートは、その美術館のメインの展示場で行われました。そこは壁には絵画が展示されていますし、中には数多くの彫刻が点在しているというスペースで、それこそウナギの寝床のような非常に奥行きのある広い空間になっています。オーケストラはその端で演奏しています。天井もかなり高いので、なかなか豊かな残響が、このサラウンドの音声からは感じられますが、客席の後ろの方はさすがにあまりに遠くになってしまうので、PA用のスピーカーが設置されていましたね。もちろん、大半のお客さんは生音をきちんと聴いているはずです。そのあたりは、おそらくはPAの音しか聴こえないこのオーケストラの「ヴァルトビューネ・コンサート」や、ウィーン・フィルの「シェーンブルン・コンサート」のような屋外のコンサートとは一線を画しています。 ただ、この録音では、サブマイクはかなりの数が設置されているようですから、フルート(デュフォー)、オーボエ(マイヤー)、ホルン(ドール)などのソロ楽器のパートなどは非常に明晰に聴こえてきます。 面白いのは弦楽器の配置。ハーディングは基本的に対向配置をとっている指揮者ですが、この会場では間口があまりに狭いので、本来なら下手の奥に位置するはずのコントラバスが前に出てきて、最も下手寄り、つまりファースト・ヴァイオリンよりも下手で、お客さんのすぐ目の前に来ていました。 カメラ・ワークは、ステディカムを駆使して、展示してある絵画から始まってそのまま客席の中を走ってオーケストラまで持っていく、という粋なことをやっていました。ソリストを的確にアップでとらえるというカット割りも、親切でしたね。 ハーディングは、現在はパリ管弦楽団の音楽監督を務めていますから、パリで行われるコンサートでの人選は納得です。しかし、そこで丸々フランス音楽を演奏するのではなく、最初と最後にワーグナーの音楽を持ってきた、というあたりが、やはりドイツのオーケストラとしての矜持だったのでしょうか。 そのワーグナーによるオープニング、「パルジファル」の「聖金曜日の音楽」は、まさに自信に満ち満ちた堂々たる演奏でした。金管楽器は会場いっぱいに響き渡っていたことでしょう。そして、そのあとはフランス音楽のコーナーになります。そこで演奏されたのが、普通はなかなか耳にすることはないようなマニアックな曲、ベルリオーズの「トロイアの人々」とか、「ロメオとジュリエット」などからの馴染みのない曲でした。さらにはドビュッシーのオペラ「ペレアスとメリザンド」から、エーリッヒ・ラインスドルフが編曲したものをベースにしてクラウディオ・アバドが作ったコンサート用の組曲という、珍しい曲です。 唯一有名なのが、同じドビュッシーの「牧神の午後への前奏曲」です。これは、デュフォーのフルート・ソロがとても素敵でしたね。ハーディングも、オープニングは指揮をしないで完全にデフォーに任せていましたからね。 そして、再度「ワーグナー・コーナー」に戻った時には、ブリン・ターフェルが登場して、「ワルキューレ」の最後のヴォータンのモノローグをノーカットで演奏してくれました。もはや揺るぎのないヴォータン歌いとしての地位を獲得したターフェルの歌も圧倒的でしたが、ここにきてオーケストラが俄然張り切ってきたのが、とても分かりやすい変わり身の早さでしたね。 アンコールも「トリスタン」の「愛の死」、これも含めてすべて静かに終わる曲ばかりというセットリストが斬新。 BD Artwork © EuroArts Music International |

||||||

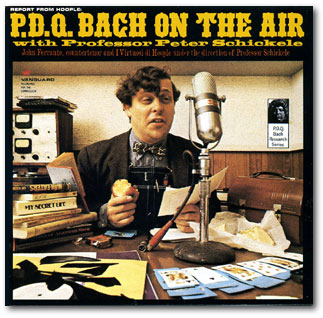

実は、今回これを見て、かつて、実際にベートーヴェンの「交響曲第5番」を演奏している様子を、スポーツ中継のノリでアナウンサーが絶叫して伝えているというレコードを思い出しました。  今回のブルックナーの「交響曲第9番」のブックレットでは、ホーネックがかつてウィーン・フィル在籍中にレナード・バーンスタインの指揮でこの曲を演奏した時に、突然彼のこんな言葉を「思い出した」と書きはじめていました。それは1975年2月に、母校のカーティス音楽院で行ったスピーチです。 われら芸術家は石油と経済に、生き残ることと名誉に、どう関わればいいのか?その答えは、「すべてに」です。心からの真実と、そこから私たちが生み出した美は、残された唯一の生きた指針、唯一のはっきりと見える狼煙、この世界のさまざまな文化の活力を再生させる唯一の源かもしれません。経済学者たちがつまらない言い争いをしているところで、私たちは明晰になれる。政治家が外交ゲームを演じているところで、私たちは心も理性も感動させることができる。強欲さが占領しているところでは、私たちは与えることができる。私たちのペン、声、絵筆、パ・ド・ドゥ、私たちの言葉、私たちの嬰ハ音と変ロ音は、石油よりもはるかに高く吹き上がることができ、利己主義を打ち壊すことができ、倫理的堕落に抗して私たちを強めることができます。おそらく、結局のところ、神秘と合理を調和させることができるのは、そして人類の心に神の存在を示し続けることができるのは、ただ芸術家だけなのです。(訳:岡野弁) ホーネックは、ブルックナーの交響曲こそが「神の存在を示した」ものだと信じていました。そして、自らがそれを実証するためにこの演奏に臨み、その過程を事細かにライナーノーツに記していたのです。それは、特に第3楽章で、非常に具体的な形で表れています。そこで彼は、この楽章にミサの通常文では最後に置かれている「Agnus Dei」のテキストをそのまま当てはめるという、大胆な「読み替え」を施しました。 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. この、それほど長くないテキストが、どのように音楽に変換されているかを、彼は事細かに「解説」しています。もちろん、それぞれの部分では小節番号とともに流れている音楽の時間表示が示されますから、まさにリアルタイムの「実況中継」ですね。 中でも、「peccata mundi(世の罪)」がクライマックスで表現されているとされる206小節のアコードは、実は音階の中の全ての音が一度に鳴っている、まさに「クラスター」であるという指摘には、軽いショックを与えられました。そんな「現代音楽」顔負けのことを、ブルックナーはやっていたのですね(実際にスコアを見てみると、どうも音が一つ足らないようですが)。 たしかに、この解説によって、ホーネックがどのようなアプローチでこの曲を演奏していたかはよく分かります。それに加えて、とても明晰なサウンドでその思いが手に取るように伝わってきます。 ただ、たとえ解説がなくても、このSACDからは、間違いなく「神」の姿が見えてくる瞬間を何度も味わうことができるはずです。 SACD Artwork © Reference Recordings |

||||||

あるいは、ちょっとマニアックなケースですが、彼のピアノ連弾のための小品は、ヒンデミットの「ウェーバーの主題による交響的変容」という大オーケストラのための作品のモティーフとなって、かなり姿は変えられてはいますが、一部の人には知られています。 ただ、フルートのための作品としては、このCDでも演奏されている、フルート、チェロ、ピアノのためのトリオ以外には、目立った作品はありません。今回の瀬尾和紀さんの新しいアルバムでは、そのトリオを中心に、3つの作品が演奏されていますが、したがってトリオ以外の曲はオリジナルはフルートは含まれていない編成の作品だったものが編曲されています。 最初に演奏されているのが、ピアノソナタ第2番がフルートとピアノのために編曲された作品です。編曲を行ったのは、ウェーバーと同時代の作曲家でオルガニストのアウグスト・エベルハルト・ミュラーという人です。もちろん、ドイツ人です(「三浦」さんではありません)。 もちろん、初めて聴いた作品ですから、それは単にピアノソナタのメロディのパートをフルートに置き換えたような単純なものを想像していました。ブックレットでも「高音のメロディ・ラインは、しばしばフルートが主導権をにぎっている」というようなことが述べられていますからね。しかし、実際に聴き始めると、どうもオリジナルのピアノソナタにはないような声部があるような気がしてきました。ピアノの右手と左手だけではとても演奏できそうもない掛け合いなども現れます。そこで、実際に楽譜を見てみると、確かに第1楽章などではフルートのための「新たな」フレーズが追加されていました。こうなると、もう「編曲」の範疇を超えていますね。確かにそれらのフレーズは、その前にピアノで出てきたものの模倣ですが、それによってピアノソナタとしての作曲家のプランは大幅に変えられてしまっているように思えます。 もしかしたら、ミュラーは、このソナタを演奏するときに何かのノリでフルート奏者が加わって、そこでフルートが自由に即興的なフレーズを加えたというようなシーンを再現したかったのかもしれません。それはそれで楽しい試みですが、そうなのであれば、この楽章の提示部の繰り返しでは、1回目とは全く異なることをやってほしかったものです。瀬尾さんでしたら、そんなことも可能だったと思うのですが、どうでしょうか? 第2楽章以降では、そういう「追加」はかなり少なくなっていますから、オリジナルの形に近いものを味わえます。そうなると、第2楽章などは、フルート・パートがあまりに地味すぎて、物足りなく感じられてしまいます。 2曲目は、最初からクラリネットまたはヴァイオリンとピアノという編成ですから、何の違和感もありません。編曲は瀬尾さん自身が行っていますが、そこにはウェーバーのオリジナルの世界が広がります。 そして、最後はこれがオリジナルの形のフルート・トリオです。ここで、初めてチェリストが加わります。このチェロが、おそらく録音のせいなのでしょうが、なにかとても軽薄な音色に聴こえてしまいます。それこそ、最近聴いたオンド・マルトノみたいな、ちょっとけばけばしい音色を思い出してしまいました。そうなると、アンサンブルの中でこの楽器だけがとても目立って聴こえて、肝心のフルートがあまり聴こえてこなかったのは、残念です。 CD Artwork © Naxos Rights US, Inc. |

||||||

なんにせよ、このバッハの作品は、非常に有名で、オリジナルだけではなく、他の楽器のために編曲されることも多々あります。いや、オリジナルにしても、楽器指定は単に「鍵盤楽器のため」ですから、チェンバロ、クラヴィコード、ピアノ、さらにはオルガンで演奏されることも頻繁にあります。 ということで、紛れもない「鍵盤楽器」である「トイピアノ」を使ってこの曲を演奏しているDCが現れました。演奏しているのは長くオランダで活躍されていた塚谷水無子さん。メインの活躍の場はオルガン演奏なのでしょうが、ピアノやチェンバロも演奏、自らを「ケンバニスト」と称しています。それは鍵盤楽器なら何でも弾くというスタンスの表れなのでしょう。 彼女は特に「ゴルトベルク変奏曲」には深い愛着があるようで、これまでにパイプオルガン、ポジティフオルガン、ブゾーニ編曲版によるピアノでの録音がリリースされています。 これらのバージョンは、今までに他の人も手掛けていましたが、トイピアノによる録音となると、間違いなく世界で初めての試みでしょうね。というか、この楽器はクラシックの世界では、たとえばジョン・ケージのように、ほとんど冗談のような使われ方しかされていないはずですから、そもそもまっとうな楽器とは思われてはいませんからね。 もちろん、楽器を作る方も、これをコンサートで使うことなんかは想定してはいないはずです。あくまで、子供のおもちゃ、という扱いでしょうね。とは言っても、良心的なメーカーでは、しっかりしたピッチで音域も結構広い楽器も作られているようです。 塚谷さんがこの録音のために集めたトイピアノは、全部で80個、その写真が全てブックレットに載っていますが、それらはアンパンマンやドラえもんがくっついた、鍵盤も全音だけで8個だけなどというものから、3オクターブ(もちろん黒鍵付き)の本格的なものまで様々です。もちろん、音色も、音がふといピアノからほそいピアノまで様々です。 それらを、変奏ごとに何台かチョイスして、録音が進められたようです。中には12台も使われている時もあるようですが、聴いた限りではそれらは全て多重録音ではなく、リアルタイムに演奏されているようでした。つまり、1つの声部で1台ではなく、フレーズの切れ目で別の楽器に移るというようなアクロバットのようなことが行われていたのでしょう。それは、オルガンでストップを変えるという発想を、実際に手を動かして実行しているということになるのでしょうね。 まず、何の先入観もなくテーマのアリアから聴き始めました。それは、キーノイズによるとんでもない雑音のバックから、かろうじてピッチのある音が聴こえてくる、というおぞましいものでした。なんせ、そういう楽器なのですから、こればかりはいくらエンジニアの腕がよくても、どうしようもないことなのでしょう。我慢するしかありません。 さらに、声部(楽器)によっては、とんでもない倍音が含まれているものがありますから、それは他のパートとの和声をめちゃめちゃにする恐ろしいものでしかありませんでした。まあ、これも我慢するしかないのでしょうね。 そんな、ひたすら我慢を続ける中にも、奇跡的に何の障害もなく音楽が味わえる瞬間がありました。これを味わってもらうために、こんな手間をかけたとしたのなら、それはもう「ご苦労さん」というほかはありません。 CD Artwork © Poo's Hoop |

||||||

ところが、現物を手にして確認すると、それはただの2チャンネル・ステレオだったではありませんか。これには失望です。SACDで採用されているDSDのスペックは、ハイレゾとしては全然物足りないことが明らかになってしまったのですから、もはやサラウンドでしか価値がないというのに。 オンド・マルトノという楽器は、よくドラマや映画の中で使われることがあります。個人的に非常に印象に残っているのが、1987年に放送されたNHKの大河ドラマ「独眼竜政宗」で、オープニング・テーマのど頭にNHK交響楽団とともに登場するこの楽器のグリッサンドです。このドラマの音楽を担当していたのは池辺晋一郎、オンド・マルトノは原田節が演奏していました。 その、池辺晋一郎が、映画のサントラとして、1995年に作った「熱伝導度」という、オンド・マルトノのソロのための作品が、ここでは最初に演奏されています。「温度」がらみのタイトルですね。これはもう、ピアニシモで漂う高音から、ほとんどヴァイオレンスというパワフルな低音までを駆使して、この楽器の可能性をとことん追求した曲のように思えました。しかし、そこから聴こえるのはそれだけのもの、そこには良質の音楽には必ずあるはずの思わず耳をそばだてたくなるようなものは全くありませんでした。 ですから、これを聴いて、これはこの楽器の限界なのかもしれない、とさえ思ってしまいました。ソロ楽器としては、そもそも耐えられないものなのかもしれない、と。 確かに、その次の、トリスタン・ミライユの「ガラスの虎」というピアノが加わった作品では、そのピアノのダイナミックな合いの手が入ることによって、オンド・マルトノの存在感がとても際立って聴こえるようになりました。でも、それよりはやはり作曲家自身のセンスの違いの方が大きいような気はします。 3曲目は、そんな「センス」の点では常に疑問を感じてしまう坂本龍一が、ハリウッドの「レヴェナント:蘇りし者」という、ディカプリオが主演したハードな映画のサントラとして作った「Rebirth 2」という作品です。これは「エレクトロニクス」というスタッフが加わって作られていますが、要は多重録音で単音しか出ないこの楽器から多声部の音楽を創造した、ということなのでしょう。その贅沢なサウンドは、なかなのものですが、坂本龍一の陳腐なフレーズには何の魅力も感じることはできません。 そして、ヴィオラとギターが加わったアンサンブルによる、近藤譲の「原因と結果」という、何やら難解なお題目が掲げられた作品です。これはもう、今ではもはや死に絶えたと思っていたセリー・アンテグラルのように、ばか真面目に緻密な音を重ねたアンサンブルです。その結果聴こえてきたものが、なんとなくメシアンのようなテイストを醸し出していたのは、やはりオンド・マルトノが加わっていたからなのでしょう。 さらに、ベルナール・パルメジアーニという、「エレクトロニクス」の大家による「ウートルメール」という曲で、いやおうなしにサウンドの波にもまれた後に聴こえてくるのが、再度坂本龍一の「パロリブル」という、かつてシンセサイザーとピアノで演奏していた曲の、オンド・マルトノとピアノによるカバーです。これは、恥ずかしくなるようなロマンティックなメロディを、オリジナルではバックに無調のテイストを加えて不安定なものにするという仕掛けがあったものが、ここではただ単に楽譜通りに弾いたという何の芸もないものでした。 SACD Artwork © King International Inc. |

||||||

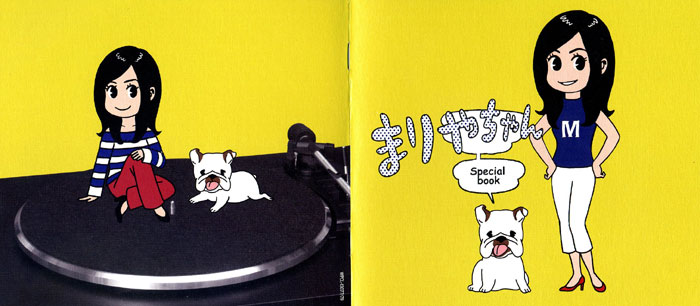

いや、別にこれまでの彼女のアルバムはすべて持っているというファンなので、誰よりも先にニューアルバムをゲットしたい、などということはなく、単に通販サイトに予約していたら今日届いてしまった、というだけのことなんですけどね。 それにしても、このアルバムに関するプロモーション攻勢はすごかったですね。なんせ、「朝日新聞」の「語る 人生の贈りもの」という連載コラムにまで登場してるのですからね。このコラムは、例えば一柳慧とか安野光雅といった、功成り名遂げて隠遁生活を送っているようなご老人がそれまでの「人生」を語るものだとばかり思っていたのですが、そこに現役バリバリのまりやが出てきたのですから、本当に驚いてしまいましたよ。 あとは、「ミュージック・フェア」にも38年ぶりとかいう触れ込みで出演していましたから、もう恥も外聞もなくプロモーションに明け暮れるという日々だったのではないでしょうか。 そこまでして売り込んでいたアルバムは、オリジナルの新曲は1曲も入っていないというのに、税抜き価格は4000円というぼったくりでした。それを、恥ずかしげもなく、3枚組、収録曲は62曲なので、1曲あたりは65円にしかならないのよ、などというどこかの国のソーリ大臣のような詭弁を弄しているのですから、情けなくなります。 というのも、1枚目のベスト集の17曲は、全てのアルバムを持っている人には全く何の価値もありませんし、3枚目のカバー集の25曲だって、例えばビートルズの完コピには圧倒されるものの、これが果たして「商品」としての価値があるかどうかは疑問です。ですから、2枚目のセルフカバーやアウトテイクのみがかろうじて価格に見合うだけの価値を持っているとすれば、20曲入りのCD1枚の価格が4000円というのですから、これではあんまりだとは思いませんか?チャーハンと餃子でも1000円しないというのに(それは「テイクアウト」)。 ただ、音源以外では、それなりの「付加価値」はあるのかもしれません。  そのリストの中でひときわ目立つのが、故岡田有希子のデビュー曲など、彼女のために作った多くの曲たちです。今回のアルバムでの目玉が、今まで決して行われることのなかったこれらの曲のうちの3曲のセルフカバーです。なぜか、これらの曲だけは、他のアーティストへの曲のカバーとは異なり、編曲に山下達郎を起用せず、オリジナルの萩田光雄のアレンジに限りなく近づけるように、他のアレンジャーを立てています。それがどのような意味を持つのかは知る由もありませんが、そこには間違いなくかつてはアイドルとして同じような体験をしたまりや自身からの、この若くして世を去ったアイドルへの思いがあったはずです。 この、アイドルのための曲のセルフカバーを連続して聴いてみると、これこそがまりやの最も輝いているジャンルなのではないか、と強く思えてきます。彼女がこれだけ長くアーティスト、そしてソングライターとして需要が獲得できたのは、ベースにこのような愛すべきテイストがあったからなのではないでしょうか。 それを、何を勘違いしたのか、そのようなスタイルを放棄して何やらメッセージ・ソングのようなもの(「人生の扉」とか「静かな伝説(レジェンド)」)に手を出してきたのは、本当に残念です。 今回のアルバムで最もうれしかったのは、これまでシングルでしか聴くことが出来なかった「アップル・パップル・プリンセス」が収録されていたことです。 CD Awork © Warner Music Japan Inc. |

||||||

その前に、そのラヴェルの曲のオリジナルの形はピアノ連弾でしたが、それと同じ編成で作られていたドビュッシーの「6つの古代墓碑銘」が、やはりピッコロとピアノだけで演奏されています。 そこで聴こえてきたピッコロは、なにかいつも聴いているこの楽器とは違った音のように感じられました。もちろん、この楽器は演奏者によってとても大きな違いが出てきますから、そのせいなのかとも思ったのですが、なにか本質的に何かが違っているような気がしてなりませんでした。特に中音の音色が「ピッコロらしく」なく、普通のフルートに近いように聴こえるのです。さらに、低音もいつも聴いているピッコロとは明らかに違う、芯のある音が聴こえます。 と、その低音で、なんと「C」の音が鳴っていましたよ。ピッコロは低音は「D」までしか出ない楽器ですから、なにか細工をしていたのでしょうか。例えば、普通のフルートでも、再低音の「H」より下の音が必要な時には(ラヴェルが編曲したムソルグスキーの「展覧会の絵」で、そういう個所があります)フルートの先に数センチの長さのパイプを差し込んで出していますからね。 しかし、ピッコロの場合は、おそらくそんな小細工を施しても、ちゃんとした「C」が出るはずはありません。というか、ここでのその音は、もう最初からその音が出るように作られた楽器から出てきた音のように、自信に満ちていましたよ。 調べてみたら、そういう楽器は存在していました。それは、ドイツの「アントン・ブラウン」という人が作った楽器です。ここは、昔から木管のフルートやピッコロを作っていたところですが、最近、2010年ごろにこの「C管ピッコロ」を完成させたのだそうです。これがその楽器です。      そんな楽器を手にして、フェルホーエンは自信たっぷりに、これらの曲を演奏しているように見えます。2曲目ではなんと、プーランクの「オーボエ・ソナタ」をピッコロで演奏していますからね。もっとも、この曲では「C」よりも低い「B♭」が出てきますから、さすがにそこは1オクターブ高く吹いていますけどね。 そして、圧巻はシャルル・ケックランがフルートとピアノ(元々はフルートのソロ)のために作った、「14の歌」です。これは、すべて1分にも満たない小さな曲が集まった曲集ですが、そのかわいらしさがフルートで演奏される時よりもピッコロの方がよりはっきりと出てきているのには、思わずニッコリ。 もちろん、「マ・メール・ロワ」でも、とても2つの楽器だけで演奏しているとは思えないほどの豊かな表現力を発揮していましたよ。 CD Artwork © Quintessence BVBA |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |