[TTT1982年12月号掲載]

まだまだ続く・・・デス・スターろんそう!!

その1 No.31 kzion氏の意見

[1]Vol.23の私の意見の説明ですが、私ひとりで紙面を独占しては悪いのではないかと思ったことと、私が絵が下手だから省略したいという理由で簡易化したため、わかりにくかったようなのでもう一度詳しく解説します。

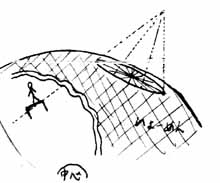

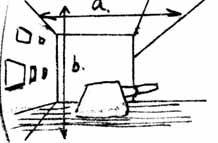

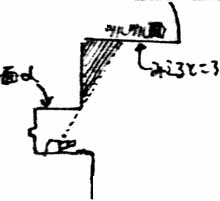

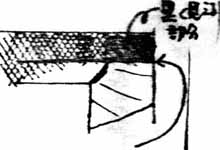

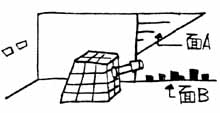

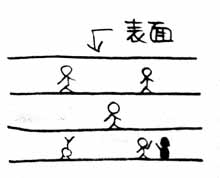

①まず、フォト・ストーリーのP37の写真(図Ⅰ)で面Aの部分はつるつるですが、面Bの方はでこぼこしているということです。もし図Ⅱのようになっているのなら、こうはなりません。

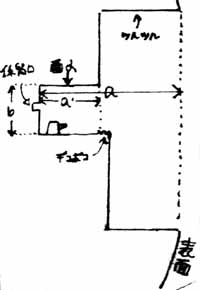

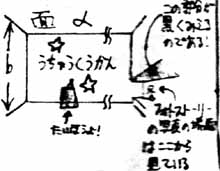

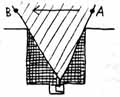

②対空砲についてですが、図Ⅱだとすると、すなわち図Ⅲのようについているということです。すなわち、XウィングがDSの表面上を飛びかうと、対空砲の射程は図Ⅳの斜線部分の範囲となり、非常に限定されるわけです。そしてまたXウィングがAからBに飛ぶのをうちおとそうとするなら、AからBまでXウィングが飛ぶのにかかる時間はXウィングの高度にもよりますが対空砲の射程距離から考えて(対空砲といえどもそれほど高くはとばないから)1秒に満たないわけです。それをコンピューターを使っていなかったSWで、すなわち手動でうち落とすことはほとんど不可能なわけです。また、この対空砲がトレンチに入った敵用のものであれば、図Ⅳ格子状斜線の部分は対空砲の射程からはずれる安全空間となるのでXウィングがこの空間を飛ぶと撃てないので無意味というわけです。

[2]カモノハシ氏その1について

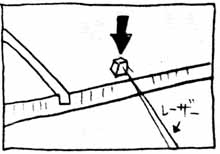

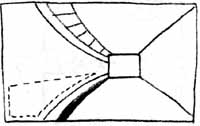

SLの人がコンピューター・アニメのシーンを見れば、大トレンチの中に小トレンチがあるのがわかると言ったので、こないだ3回ほど見てきても、やはりわかりませんでしたが、先月号のカモノハシさんの記事を見てなるほどと思いました。まず、私は、この見方に反対します。ぼくが見た限りでは、この拡大されたのは小トレンチではありません。なぜならばたしか、先月号のこの所のⅠ図左から3番目のところで、中央を一本の直線がのびるとあります。もし、この直線が小トレンチならば最初にから画面に直線が描かれていなければなりません。したがって、これは単にこの直線部を拡大したにすぎないと思っていますし、今もそう思っています。しかし、こう考えると大きな矛盾が起こることは確かです。また、この所のⅡ図の一番左側の図ですが、ぼくの記憶によると、矢印の所にかなり小さい対空砲があり、入り込む時にレーザーを射ってきたと思います。もしこれが本当だとすると、これは小トレンチではなく、大トレンチとなり、この意見はあやまりとなります。ぼくは、このカモノハシさんの意見に反対します。上記(後者)の事実により、また矛盾が生まれました。そこでぼくの考えとしては、大トレンチの中に小トレンチがあるという説に反対というのを撤回します。しかし、賛成しません。中立です。現在、まだ研究中です。

図Ⅰ

図Ⅰ(上図の写真)

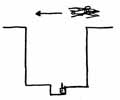

図Ⅱ

図Ⅲ

図Ⅳ

図5

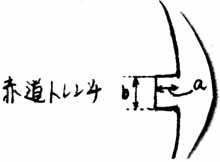

これは先月号のぼくの意見によって反対です。また、右図の点線にカモノハシさんは何もかいていませんでしたが、フォト・ストーリーP37の下面の広がりかせみると、全くおかしいと思います。