1.多元主義の分水嶺――ケンブリッジとシリコンバレー

1−1.自己組織化されるリエゾン機能

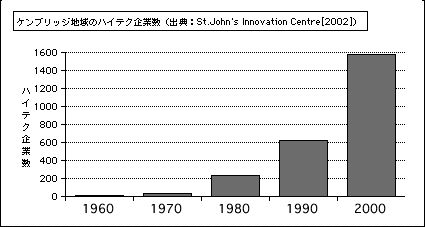

制度に「埋め込まれた」セクター超越型リエゾン志向とは、いかなるものを指すのか。その代表的な事例を2つ検証したい。大学を中核的な拠点とした「地域イノベーション」の特異な成功例としてよく挙げられるのが、米国シリコンバレーと、英国ケンブリッジである。双方の地域に共通していることは、少なくとも80年代の終わりまでは、タスク・フォース型の地域連携志向は顕在化しないにもかかわらず、自生的なハイテク産業の集積、ベンチャー企業の創出で飛躍的な発展をみせたということである。どちらの場合も、大学周辺にサイエンスパーク的な集積が形成されているが、地方政府あるいは大学当局の介入もなく、きわめて自生的に地域ネットワークが形成され、自己組織的なかたちでセクター超越型の連携が進んだ。ケンブリッジ地域は、ケンブリッジ大学を中心とするハイテク企業集積地域である。その境界は最初から明確であったわけではない。この地域では、1978年から85年までの7年間で、地域のハイテク企業が20社から360社に急増した。1978年、バークレー銀行がこの地で、ケンブリッジ・コンピューター・グループ社の創業を支援するために1人の行員を張り付かせたのが、その後のインキュベーションの始まりだった。ベンチャー創業の飛躍的な発展は、1985年の『ケンブリッジ現象』(Segal[1985])というレポートによって、広く知られるところとなった。以降、この地域には、《多元的な利益団体のニーズによって》《ボトムアップに》形成された多種多様なネットワークが組織化されていく(St.John's Innovation Centre [2002])。80年代のケンブリッジ現象に「政府」の登場する余地はまったく存在しない。90年代に入って「ケンブリッジ・テクノポール」という名称の下に、多元的に存立する複数のネットワーク間の広域連携の強化が図られるとともに、市、郡、ビジネスコミュニティによる「広域ケンブリッジ連合(Greater Cambridge Partnership)」が組織されたものの、ケンブリッジ地域の「地域主体」は、自己組織的に展開してきたいくつものネットワークの総体としてあることに変わりはない。ケンブリッジ大学アントレプレナー・センターのブローシュアでは、上記の広域連合が結成された経緯を説明しながらも、《ハイテクビジネスの中核地域であるケンブリッジの発展には、いかなる「トップレベル」の計画も管理も存在しない》と、誇らしげに書かれている(University of Cambridge Entrepreneurship Centre [2000])。

ヨーロッパのハイテク企業集積で優位を占める19地域の比較調査の共同研究をまとめたKeeble and Wilkinson eds. [2000]によれば、19対象地域の中小企業へのアンケートの結果、大学と地域企業とのフォーマルな連携の度合いではケンブリッジ地域は11位にすぎない。しかしながら、地域の中小企業の70%が、ケンブリッジという肩書きがもたらす「信用、評判、名声の重要性」のメリットを認める回答をしており、その頻度は19地域中で2位である。ケンブリッジ地域に代表されるグローバル志向のハイテク企業集積地域においては、産地型の「産業連関」のネットワークではなく、《より密接に連合されたインフォーマルな企業や研究開発の情報ネットワーク》が、ハイテク企業を創出し集積する原動力となっているのである。

図4−1

一方のシリコンバレーもまた、きわめて特異なハイテク企業集積と、柔軟なイノベーションが発現した場所である。その歴史は1938年にスタンフォード大学の2人の学生が興したヒューレット・パッカード社の創業にまで遡れる。スタンフォード大学電気工学科のフレデリック・ターマン教授が、めぼしい企業のなかったこの地域に、教え子だった2人に会社を興させたのが、すべての始まりだったといわれる。さらに戦後、ターマン教授らが主導して大学近くの丘陵地にサイエンスパークを造成し、多くの優良企業を誘致した。経済民主主義的な自由な風土のなかで、企業と大学人との産学連携が進み、さらに、その周辺にベンチャー企業が生まれた。

シリコンバレーでは、ヒューレット・パッカード、フェアチャイルドをはじめ、ゼロックスやシュルンベルジェのような立派な構えを持つ大企業の研究機関においてさえも、組織間の境界はゆるやかで交流は活発だった(サクセニアン[1995])。産学民(ここでの民は、起業家や学生など)の共同や連携から生まれた幾多のイノベーションの伝説は枚挙に暇がない。卑近な例でいえば、ガレージ・カンパニーの1つだったアップル社の創業メンバーたちが、ゼロックス・パロアルト研究所でグラフィカル・ユーザ・インターフェースの試作品を目にする機会がなければ、マッキントッシュ・コンピュータは誕生していなかっただろうし、ビル・ゲイツがあわててこれに追随し、ウインドウズを開発することにもならなかっただろう。

このような、自生的な「セクター超越型の地域連携」を可能にしてきた最大の地域資源は、シリコンバレー独特のアントレプレナーシップの精神風土と、組織を超えた人的ネットワークにある。シリコンバレーでは、リエゾン志向は当初から個人レベルの主体に埋め込まれていた。シリコンバレーでは、様々な組織に所属する個人が、まるでスパイのように、どこでどんな研究開発が行われているのか、どんな人間がいるのかという情報に精通し、こうした情報がどんどん人から人を介してスピルオーバーしていった。《シリコンバレーは、まるでそれ自体が一つの組織であるかのように、有機的なネットワークを育んでいった》(サクセニアン[1995])。すなわち、個人主体が同時に、リエゾンマネジャーや地域コーディネーターとしての機能を果たしていたのである。企業と学者との出会いのリエゾン機能すら、こうしたネットワークに埋め込まれて広がった。シリコンバレーのインフォーマルな人間関係のネットワークは、それ自体「セクター超越型のリエゾン組織」と同義であった。シリコンバレーには、1992年に初めて官(自治体)が参加して、ジョイントベンチャー・シリコンバレーという地域振興団体が発足するまで、地域連携そのものを目的にした公共機関はほとんど存在しなかったし、その必要性もなかったのである。

少なくとも1980年代末頃までの両地域に共通していえるのが、内発的な成長への志向と、自生的な地域ネットワークの形成による、地域イノベーションの実現である。そこには共通して、自然発生的な「セクター超越型の連携志向」がみられる。きわめて「現象的」にではあるが、ボトムアップ主導で自己組織的に発現した「地域主体」がみられる。市場システム主導の洗練されたモデルであり、政府を不要とした点が大きな特色である。

ただし両者には、きわめてエスタブリッシュされたアングロサクソン的な多元主義と、それに対するアウトサイダー的な経済民主主義という、本質的な制度的環境の違いが、その歴史に刻まれていることには留意しておきたい。ケンブリッジ大学は、伝統、名声、実力と三拍子揃った、自他ともに認める「至高の」大学である。それに対して、シリコンバレー地域は、米国の中においても、また世界の中でも、特異な新興地域である。もともとスタンフォード大学も、ここに集まる企業も、東の伝統的な企業とは異なる考えをもつ異端児たちであった。《シリコンバレーのパイオニアたちは、はじめから自分たちは東部の伝統からはみだしたアウトサイダーだと考えていた》(サクセニアン[1995])。

第2次大戦中、スタンフォード大学のターマン教授は、研究資金を確保するために、軍需へのロビー活動を展開した。しかし、東のエリート大学に比べて、新興の西の大学の政治力と研究開発力の弱さを痛感する。そこで、東とは異なる独自のやり方で、自分たちの大学の競争優位を確立しようと考えたのである。ターマン教授は、スタンフォード大学の周りに、「技術者と研究者のコミュニティ」を築くことで、大学が積極的に先端産業を支援していける態勢を整えようとした。まず手始めに有望な教授を引き抜き、大学院課程を充実させた。1950年にはスタンフォード大学電気工学科は、全米でも最高の学部の1つとなった。続いて1950年代には、産学連携の体制を築き上げるための3つの大学改革、(1)

産業寄りの研究開発プロジェクトに取り組む独立機関、スタンフォード研究所(SRI)の設立、(2)

地域の企業へ向けたさまざまな開放講義プログラムの提供、(3) スタンフォード・インダストリアル・パークの開発を敢行した。インダストリアル・パークには、スタンフォード大学と協力関係をとる可能性のある企業だけが、選択的に立地を許可された。それらの企業は大学教授とコンサルタント契約を結び、また卒業生の多くを社員として採用した。一方、ヒューレット・パッカード社は、社員のスピンアウトを喜んで奨励し、社員が社内で起業に必要なノウハウをすべて学ぶことができるような、独特の企業風土を培っていた。HP社は、現場の「起業家養成学校」として、象徴的な役割を担ったのである(サクセニアン[1995])。

こうして、きわめてユニークな産学連携があらかじめ折り込まれた風土が培われ、他のどこにもない独特のネットワークが形成されていった。もともと何もない原野であった谷合いの狭い地域に密集するこの地域では、濃密でインフォーマルなコミュニケーションのネットワークが、縦横にはりめぐらされていった。また、企業の経営者たちも、このネットワークのメリットに早い段階から気づいていた。人々は、ランチやアフターファイブに、溜り場のバーやレストランに集まり、最新の技術情報、時には社内秘的な情報をも伝え合う、非公式のコミュニケーションを日常化させていった。

このような人的交流のネットワークの一方で、冒頭で述べたような企業間あるいは技術者間の柔軟な協業ネットワークが、80年代の先進的なコンピュータ産業の時代にも、また90年代のITベンチャーの勃興にも、共通な現象としてみられた。また単なる協業にとどまらず、機材を貸し合ったり、物資や顧客から知恵や人材までをボランタリーで融通し合ったりといった、相互扶助のネットワークをも築いていったのである。シリコンバレーの歴史は、ヒューレット・パッカード社とスタンフォード大学の存在を核としつつ、ここに集う技術者や企業家たちの濃密な関係のなかで綿々と培われてきた、地域ネットワークの発展史とみることができる。

1−2.90年代のケンブリッジとシリコンバレー

90年代に入ると、ケンブリッジとシリコンバレーの相違は、いっそう明確になってくる。ケンブリッジ地域には、伝統的な商工会議所とは別に、新しいタイプの多元的な団体(ネットワーク)が存立し、87年には大学もセント・ジョンズ大学イノベーションセンターを設立する。98年には、これらの多元的な主体の連合体として「ケンブリッジ・ネットワーク」というインフォーマルな組織が結成される。産官学リエゾンを目的とした「広域ケンブリッジ連合」も同年結成され、大学には地域企業のマネジャーを対象とした新しい研究教育機関(Institute for Manufacturing)が設置される。さらに2000年には、米国東海岸の工科系エスタブリッシュメントの代表格であるMIT(マサチューセッツ工科大学)との連合を強化し、グローバルCOE(Center of Excellence)志向を明確に打ち出す。MITとアライアンス協定を結び、英国政府の6500万ポンド(約120億円)の補助金と、民間資金1600万ポンド(約30億円)の出資によって、ロンドンに「ケンブリッジ-MIT研究所」を創設する。さらに両大学の大学発ベンチャー・インキュベーション事業の連携も始めている。その背景には、英米系の莫大なエンジェル資金のネットワークがある。ケンブリッジ・ネットワークに公式に連名しているベンチャー基金の総額だけでも850億ポンド(約1兆6千万円)に上る(University of Cambridge Entrepreneurship Centre [2000])。前述したように、ハイテク企業集積においては、《いかなる「トップレベル」の計画も管理も存在しない》と明言していたケンブリッジ大学だが、MITとの連合、英国政府からの資金拠出による公的機関設立など、従来強調されていたような「レッセ・フェールの多元主義」から、さらに新たな多元的主体間の政治的コーディネーションのステージへ入ったことは確かである。

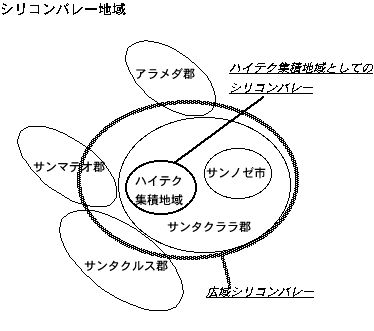

これに対して、90年代のシリコンバレーは、伝統的なスタンフォード大学近辺のハイテク集積地域だけではなく、周辺の広大な経済波及地域も含めた広域圏として、新たな政府(NPO)主導システムでの地域再生プロジェクトに望むことになる。シリコンバレーの歴史は、ベンチャー企業、ハイテク企業のスタープレイヤーたちの華やかな活躍ばかりではない。地域のリエゾン機能不全、対立、不信、罵り合いといった、多元主義の弊害が噴出するなかで、地域の危機に立ち向かう運動のなかから生まれたのが、ジョイントベンチャー・シリコンバレーネットワーク(JV-SVN)という「産官学民連合政府(NPO)」である。

サクセニアン[1995]は、《シリコンバレーの起業家たちが持つ個人主義的な世界観のために、挑戦に集団で対応したり、地域の相互依存関係をサポートする横断的な団体をつくったりする力は、ほぼ一貫して制約されてきた》と述べている。90年代前半のシリコンバレーは、まさにこの制約を超克するための、新しい戦略を必要としていた。

1990年代の初頭、シリコンバレー周辺地域は、深刻な経済停滞に悩まされていた。製造業のリストラによる大量解雇が発生する一方で、ハイテク企業は事業拡大のために、教育、福祉など質の高い公共サービスの充実した新たな都市を求めて、外部地域への立地を検討し始めていた。1988年のSEMATECHコンソーシアム(半導体分野での米国初の商業技術向け官民共同コンソーシアム)の誘致合戦では、テキサス州オースティンに惨敗した。サンノゼ商工会議所のリーダーたちは、地域の先行きに深刻な不安を感じ始めていた。当時、シリコンバレーのハイテク地域の企業家ネットワークと、サンノゼ市の地場の企業家ネットワークとの間にはほとんど交流がなかった。一方、シリコンバレー周辺の各自治体は、それぞれ一貫性のない地域計画と行政システムを分立させ、地域間に連携はなく、広域連携などという発想はまったく存在しなかった。

図4−2

この危機に立ち上がったのが、サンノゼ商工会議所のメンバーを中心とする草の根のリーダーたちである。広大なシリコンバレー広域経済圏(サンタクララ郡全域、およびサンマテオ、サンタクルーズ、アラメダ郡の一部)に分立する、多元的な諸団体やネットワーク、自治体のリーダーを巻き込んだ壮大な規模の連合体の形成が構想された。まず同会議所のキー・パーソンを中心に設立準備チームが編成され、毎週のように会議が重ねられた。最も重要な役割を担ったのは、同会議所のメンバーであり、かつハイテク企業を代表する1社、アプライド・マテリアルズ社重役でもあったトム・ヘイズである。数週間の設立準備を経て、ヘイズがJV:SVNプロジェクトチームのCEOに就任した。1992年3月には、ジョイントベンチャー方式によるNPOの設立が発表され、7月には、地域経済の戦略的分析報告「危機にある経済」の発表イベントに1,000人のリーダーが集まり、9月には13の分科会が編成された。10月には、大衆の関心を最大限に拡張するために、アルビン・トフラー、ジョージ・ギルダーらの世界的に著名な未来学者を招いて、サンタクララ大学でシリコンバレーの未来論の講演会とディスカッションを開催する。最初の1年間をかけて、地域の未来ビジョンを固める作業に着手した。これらの下準備を経て、93年4月、正式にJV:SVNが発足する。

93年7月には、「21世紀コミュニティの青写真」が発表され、JV-SVNの活動は戦略的な実行のフェーズに入る。前カリフォルニア州上院議員のベッキー・モーガン女史がCEOに着任し、さらに象徴的な制度的リーダーシップを担うツー・トップとして、サンノゼ市長のスーザン・ハマー女史と、アプライド・マテリアルズ社会長兼CEOのジム・モーガン(暫定議長)が、共同議長に着任する。これら強力なトップオフィサーレベルのリエゾンと、ジョン・ヤング(ヒューレット・パッカード社社長)、レジス・マッケンナ(コンサルタント会社CEO)らハイテク・コミュニティの経営者リーダーたちによるリエゾン、さらにはより草の根の技術者や市民らのリエゾンが、地域連携の機能不全の改善にボランタリーな情熱的労力を注いだ。200人以上の中核メンバーが主体的リーダーシップを発揮した。

当初は、JV:SVNの「協調的行動」に対して懐疑的だった地域の組織・個人間には次第に信頼感が醸成され、「参加」への動機づけがより広い層へ定着していく。地域開発のための様々なプロジェクトが立ち上がり、バンク・オブ・アメリカからの25万ドルの寄付をはじめ、各方面から多額の資金を集めた。93年の9月には、シリコン・グラフィックス社CEOのエド・マクラッケンが、ジム・モーガンから共同議長の座を引き継ぎ、民間リーダーのリエゾン強化が図られる。その一方で、広域の20以上の自治体から事業推進のキー・パーソンとなる職員の参加を得て「自治体円卓会議」を組織し、地域の抱えるすべての問題を共有し、議論し合う試みが行われた。当初からJV:SVNの民間リーダーたちは、インフォーマルに各自治体の職員と接触し、参加を働きかけてきたが、広域圏全体へのメリットの不透明さもあり、自治体職員の間には主体的な参加への猜疑心があった。JV:SVNが実質的な成果を上げていくなかで、「JVの活動はサンノゼ市のためだけのものものではない」ことを、すべての自治体職員に認識させるリエゾンが必要とされていた。スーザン・ハマー、サンノゼ市長が統率力を発揮した「自治体円卓会議」は、決してトップオフィサーレベルの会議ではなく、当初からオフィサー、マネジャー混在型の会議として、実質的な議論が展開された。

94年7月には、連邦政府から210万ドルの資金拠出を受けて、JV:SVNは名実ともに地域開発のオピニオンリーダーとして認知される。この時期に実際に取り組まれたプロジェクトは、主なものだけでも、1)経済開発チームと各自治体の共同による、何社かの企業のビジネスソリューションの支援、2)自治体公共事業のプロセス評価によるコストパフォーマンス改善、3)「チャレンジ2000」というカリフォルニア全域にわたる初等・中等教育の改善プログラムの主導、4)ビジネス・インキュベーションに必要な専門家の組織化、4)いくつかの重点分野での地域技術開発コンソーシアムの推進、5)全米ディスプレー協会の誘致、6)地域企業の福利厚生の健全性向上のための憲章の制定、7)「スマート・スクール構想」をはじめとする各種のネット・コミュニティ、情報プラットフォームの構築、8)地域企業の海外事業展開の支援、9)地域企業のための税制優遇措置、と多岐にわたる。

図4−3

JV:SVNは、産官学連携を直接狙ったものではなく、地域の教育・福祉・生活・雇用を含めた社会経済的な基盤のイノベーションを目的とするプロジェクトである。地域の民間のリーダーたちが、地域経済・雇用の不振、多元的な諸団体や自治体の分立(むしろ対立関係)に対する著しい危機感を抱いて、火急的な地域振興策としての「官民」超越型リエゾン組織を戦略化させたものである。伝統的なハイテク地域の産学連携とは位相の異なる、政府(NPO)主導の広域連携プロジェクトである。しかしながら、JV:SVNは、「シリコンバレーの起源であるヒューレット・パッカード社のような企業家が生まれる、活力ある培養土を取り戻そう」という強い使命感をもったタスク・フォースであり、新たな事業を創出し続ける組織体を目指す自らの経営手法を、ヒューレット・パッカードにちなんで「HP方式」と呼んだ。と同時に、ハイテク地域からも多くのキー・パーソンが多大なソーシャルアントレプレナーシップを発揮して、JV:SVNに関与した。その意味では、新しいシリコンバレーの制度的環境は、過去のシリコンバレーの制度の礎の上に戦略的に築かれたものといえる。ハイテク地域のリーダーの主体的な参加は、何よりもシリコンバレー型の技術移転を可能にしてきた、経済民主主義の精神にもとづく柔軟な企業間ネットワークを取り戻し、さらに広域の経済圏を巻き込むことで、持続力ある地域成長を実現しようという戦略的目的に、利益の一致をみたからである。

2.「大学精神」「技術者精神」に埋め込まれたリエゾン志向――ドイツの場合

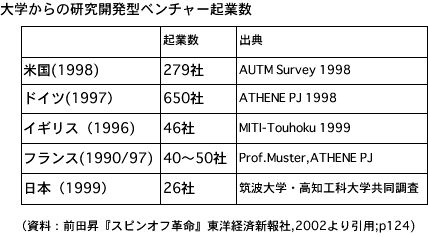

ケンブリッジの多元主義や、経済民主主義の究極ともいえるシリコンバレーとはまた異なるかたちで(あるいはより根源的なところで)、ドイツのネオ・コーポラティズム的な制度においても、セクター超越型リエゾン志向の埋め込みを見い出すことができる。ドイツの90年代の高度技術移転政策は、大学や研究機関からの事業創出、ベンチャー創出に著しい成果を挙げた。大学からのスピンアウト起業数は、先進諸国のなかでも群を抜いている(表4−4)。この背景には、政府による科学技術移転政策の支援とともに、連邦政府や州政府から委譲された多大な裁量権をもってその推進に取り組む、様々なコーディネート機関の存在がある。

表4−4

ドイツでは何事においても、地域に存立する多様なセクターの間で、気が遠くなるような厳密さでもって、協調的なコーディネーションが行われてきた。州政府や自治体主導のサービス、商工会議所主導のサービス、手工業組合、労働組合、技術者連盟など、単純に産官学民で割り切れない、じつに様々なセクターが存立する。さらにいえば、大学セクターも、伝統ある総合大学、その後に勃興した工科大学、ドイツ独特の高等専修学校など、一括りにできない出自と制度をもった機関が、それぞれの役割責任を担っている。さらには、過去の大学改革の過程で、研究と教育の機能分離が志向された結果、基礎的研究を多く担うマックス・プランク研究所や、産業志向の技術開発や技術移転を多く担うフラウンホーファー研究所などの半官半学的な財団が、重要なセクターとして存立してきた。これらのセクターは、ドイツ連邦国家の法の精神の下に、それぞれに公共政策に対する集団的な権利と責任を有し、明示的な手続きで合意形成をしていく。ドイツでは、セクターの細分化(垂直−水平双方で)と細部にまでわたる、フォーマルな「セクター横断型リエゾン」の機構が、セクター間調整を司ることになる。

ストリーク[1997]は、戦後ドイツ国家は《レッセフェール型(英米型)でもエタティズム(フランス型の国家社会主義)型でもなく、権能付与国家(enabling

state)と呼ぶのがいちばんよい》と述べている。まさに字義どおり国家(あるいは社会)というパイを分け合う成員として、細分化されたすべてのセクターに「権能」が課されていることが、最大の特質であろう。《自らの責任に比例して自らの能力を拡大するため、ドイツ国家は驚異的な才能を発揮して、市民社会(civil

society)の諸グループが自らを組織するのを助け、さもなくば国家が行ったり市場に残されたままであろう統治諸機能をこれら諸グループに移譲した。国家によって権能を付与された集団行動が生まれ、半公共的な「コーポラティズム」的グループによる自己統治がなされたが、まさにこうしたことを通して、ドイツの政治経済は多くの規制や集合財を生みだした》(ストリーク[1997])

価値基準の多様なセクターが、複層的に重なり合い、なおかつ意思決定に法秩序が重んじられるドイツでは、産官学連携を市場システム主導で、あるいはインフォーマルなネットワーク主導で賄うことなど、およそ不可能な情況にある。制度的な厳格さのがんじがらめのなかで、企業家は自分だけを頼りにする経営姿勢を貫いているし、大学教授は共同研究1つ行うにも膨大な書類での手続きを要する。こうした制度的なリエゾン障壁に対する危機感から、80年代以降、中央政府、地方政府や商工会議所の主導の下に、地域の技術移転コーディネート機関の設置、大学や研究機関からの技術移転、スピンオフ推進プロジェクトの促進策などが、各州で積極的に導入されてきている。

実際のところ、そうしたコーディネート機関は、どのようにしてセクター間の調整を行ってきたのだろうか。ヨーロッパでも最大級の高度科学技術集積地域である、「アーヘン・テクノロジー地域」のコーディネートを担う、アーヘン技術革新・技術移転公社(AGIT)を訪ねた。「アーヘン・テクノロジー地域」は、科学技術の地域産業への移転、ベンチャー・インキュベーション、産学共同の促進などのために、行政区域を超えた、商工ベースの地域で編成された広域地域連合体である。

AGITは、アーヘン地域の経済開発機関として、1986年に発足し活動を続けてきた。出資団体は、アーヘン市と周辺の4つの郡、アーヘン大学、アーヘン商工会議所、および地域の代表的な産業などである。5つの市・郡からは、運営資金として毎年1,200,000ドイツマルクが拠出されている。アーヘン・テクノロジーセンターの運営、他地域のテクノロジーセンター

へのアドバイスや支援、中小企業への技術移転、技術主導の経済開発とアーヘン地域の国際的なPR、アーヘン地域での会合の場の提供である。地域における技術の高度集積促進がAGITの主要目的であるが、単なる産官学共同研究促進や、民間への技術移転にとどまらず、市場における技術の独自性をさらに高めていくためのプロデュースからマーケティング、販売支援、ベンチャー・インキュベーションまで行なっているのが最大の特徴である。

AGITは、共同研究や技術移転などに、テクノロジー地域内の大学、基礎研究機関など250カ所、500人以上の大学教授を巻き込んでいる。常に100を超えるプロジェクトが動いており、半年に1度、進行状況がチェックされるとともに、毎年、評価と計画改訂が繰り返される。近年、AGITの管轄下に、ヨーロッパプラッツ・テクノロジーセンター、メディカルテクニクスセンターの2つのインキュベーション施設が開設されており、大学からのスピンオフ企業、スタートアップ企業、海外からドイツに市場を求めてきた企業のブランチなど80社が、これらのセンターにオフィス、研究開発、製造の拠点を構えている。また、戦略的な地域拠点として、94年にはアウスキルヘン技術移転公社を、95年にはハインスベルグ・アーヘン技術発展公社を、AGITのイニシアティブのもとに発足している。

現在、ノルトライン・ウェストファーレン州の1割に当たる12の地域のテクノロジー・センターを通じて、約500社の企業が参加しているが、そのほとんどは中小零細企業である。それぞれの地域の産業、技術の個性にはバラツキがあり、森林や農業、伝統手工業しかないような地域もある。

図4−5

こうしたすべての単位の地域、団体をまとめる作業は一筋縄ではない。AGIT設立当初から一連の活動をコーディネートしてきたマネージング・ディレクターのキラットリ女史は、「コンセンサスを作るのは非常に大変。広域連携の公式締結に至るまでの経緯は、筆舌に尽し難い(It's

a Never Ending Story....)」と語気を強めた。

アーヘン・テクノロジー地域の広域連携が公式に締結されたのは97年だが、構想そのものは84年当時からすでにあった。10年以上の歳月をかけてさまざまな試行が繰り返され、合意形成の下地が整えられてきた。80年代、この地域は他の西ドイツ地域と同様、重厚長大の時代遅れの基礎研究や技術を抱えて、構造変革に迫られていた。州政府の主導によって、1991年に最初の開発計画がスタートしたが、見直しが重ねられ、95年に再度計画が固まる。そして地域の諸団体が参画したコンファレンスが何度か開かれ、リーダーたちの参加によるディスカッションが重ねられてきた。これらのコーディネートを一貫して担ってきたのが、AGITである。各地域間、各団体間のさまざまな利害の調整を行ない、広域連携の基盤整備を図るためのタスク・フォースとして機能している。地域開発公社などの諸団体のメンバーからなる40〜50人のワーキンググループのセクレタリたちが、リエゾン機能を果たし、様々な会合、コンファレンス、書類などが準備され、組織されている。

こうした現場を見ている限りでは、なぜかくも煩雑きわまりない作業に、彼女/彼らマネジャーたちが根気よく熱意を傾けているのか、理解しがたい部分が残る。トップダウンの制度的リーダーシップが、よほど信頼に足るものでなければ、このような「成果の測りがたい仕事」に現場のマネジャーを動機づけることは困難である。この謎を解く鍵は、ドイツの社会的なトップオフィサー層に「埋め込まれた」セクター超越型リエゾン志向にあると思われる。それを探るには、ストリークのいうところの《市民社会(civil

society)の諸グループ》《半公共的な「コーポラティズム」的グループ》であるところの、これら諸団体の「発生の起源」をみる必要がある。

明らかに1つの事実としていえるのは、大学人のソーシャルアントレプレナーシップが、半公共的なコーディネート機関の設立に非常に重要な役割を果たしているということである。例えば、AGITの設立を主導したのは、Prof.Eschwesterという1人の大学教授だった(岡本

[2000] )。

ルール地方の類似機関であるZENIT(NRW州イノベーション&テクノロジーセンター)の場合は、1984年にPPP(Public

Private Partnership)のコンセプトの下に、州政府と民間のジョイントベンチャーとして発足した。その牽引役を担ったのは、ZENITの理事であり、現在はNRW州中央銀行総裁(事実上は州の金融政策顧問にあたる)という要職を務める、Prof.

Jochimsenである。1人の著名な経済学者がリーダーシップをとり、商工会議所や銀行との連携をコーディネーションして設立されたのである。

最も象徴的な事例は、1971年に設立されたシュタインバイス財団である。同財団は、大学から地域の中小企業への技術移転の支援が不足していることに危機感を抱いた、バーデン・ヴュルテンベルク州の工科系大学の教授らのリーダーシップよって設立された、技術移転コーディネート機関である。その後、1982年に同州の首相が立ち上げた「技術移転のための政府委員」プロジェクトにおいて、同財団は主導的立場をとることとなり、以降、Prof.Lehnが同委員長、財団理事長を兼務しつつ、財団の全国規模の支援事業展開、国際的展開を推進してきた。セクター超越志向は、このトップオフィサーレベルの戦略的リエゾン人事に明らかに顕在化している。同財団の特質は、その「自主自立性」と「セクター超越性」にある。《財団はほとんど制度的な資金援助を受けていない。収入の96%を自身で稼ぎ出しているので、政府のレギュレーションにしたがう必要はない。他方、シュタインバイス財団のコーディネーションは政府の事業の一部とみなされて、政府との緊密な協力関係が信用を得ることができる》(岡本義行[2000])。

このような「セクター超越型組織」の設立志向は、ドイツの産業化の歴史において長きにわたってみられる現象である。例えば、ドイツの技術の標準化・規格化をはじめ、科学技術政策において様々な重要な役割を担う「ドイツ技術者連盟(VDI)」は、1856年にわずか172名の産業界と学界の研究者、技術者の《同志的結合》によって立ち上げられ、その後1900年には1万5千人、1910年2万4千人と急速に会員数を伸ばした。その多くは《富裕な企業家・工場主・有力な工科大学教授・業績をあげた設計や開発等担当主任技術者》によって構成されていた(種田

[1993])。戦後はさらに大衆化が進み、2001年現在、その会員数は全45地域別連盟の総計で12万人を超える(VDI

[2001])。

ドイツの科学技術に携わる人間、特にエリート層の間には、産官学を超えた科学技術の「エートス」の共有があるという仮説(種田[1993])は、現代にまで敷衍できる。70年代以降の新たなコーディネート機関もまた、初発にはボランリーな動機で設立されている。重要なことは、すでに地位も名誉もあるエリート層たちが、自らの個人的な動機づけでもって「半公共的な機関」の立ち上げに尽力しているという点である。あらかじめ制度のなかに、「多重的帰属による発意−合意のセルフ・ガバナンス」が縦横無尽に埋め込まれていることが、ドイツの最大の特質であろう。

近年、ドイツでは、科学技術系人材の積極的な流動化政策がとられている。マックス-プランク協会やフラウンホーファー協会などの研究機関の専従研究員(もっぱら若手研究者)には、任期制の雇用契約しか認められていない。その他にも、自らの出身大学への教授には就職できない、講座制システム内での助教授から教授への昇格を認めていないなど、きわめて厳格なルールが設けられている。このような不安定な雇用ルールが成立する背景には、以上に述べたようなドイツの科学技術者系人材を取り結ぶ、「セクターを超越した紐帯」という歴史的制度があることを見逃せない。

3.制度を補完する隠れた「自発性」――第三のイタリアの場合

多様態の比較という見地から、先鋒的な制度論者をもってしても分析困難な複雑な制度的環境をもつ事例として、「第三のイタリア」について言及する。3−1.深刻なセクター間障壁

第三のイタリアとは、北西部の先進工業地帯と、南部の遅れた地帯にはさまれた一帯に多極的に分散した、エミリア・ロマーニャ州のボローニャ、モデナ、パルマをはじめ、ヴェネト州やマルケ州にもまたがるイタリア中北部の中・小都市圏で勃興した一群の産業集積地域を指す。これら大小の地域は、70年代後半の世界的な不況のなか、零細企業を中心とした諸産業が奇跡的な発展を遂げたことで一躍世界の注目を集めた。これらの地域に典型的にみられる零細企業の縦横無尽なネットワークによる生産システムは、フォーディズムの垂直分業型のネットワーク、囲い込み型のネットワークに対して、市場の変化に即応して変幻自在なフォーメーションをみせる水平的な分業ネットワークをみせ、その適応力ゆえに「柔軟な専門化(flexible specialization)」(ピオリ&セーブル[1993])と称されるようになった。今日、先進諸国の産業政策、地域政策の指針において、シリコンバレーとともに「第三のイタリア」「エミリア・ロマーニャ」「モデナ」といったキーワードを、新たなモデルの典型例として掲げることが1つの常識となっている(OECD[2000])。しかしながら、この地域でも、「産官学連携」や「セクター間連携」といった政策が、地域イノベーションに資する実効性を上げているとは言い難い情況がある。政府の産業や経済への規制や介入は著しく、かつ非効率であり、セクター間の制度的障壁はまだまだ深刻である。

例えば、モデナ近郊の小さな地方都市であるミランドラでは、70年代頃から医療機器産業分野のベンチャー・ビジネスの一群が興った。もともとミランドラ近郊には、ドイツの大手製薬企業などの医療機器・器具製造の下請けをこなす中小企業が多く立地していた。そうした企業に勤務していた技術者のスピンアウトなどが興り、脱下請けを志向した新たな企業群が連鎖的に生まれた。もともと地域には、プラスチック成型や包装機械の製造技術などのものづくりの基盤があったが、地元出身のエンジニアなどのなかから、地場の技術をコーディネートして、独自の産業を興そうという気運が高まった。

独立系ベンチャーのリーダー的企業の1社であるMEDICA社は、そうした独立系企業約30社とともにコンソーシアム「CONSOBIOMEDIA」を結成し、EUレベルの開発プロジェクトの助成資金へのアプローチなどに積極的に取り組んでいる。コンソーシアムの代表を務める同社エンジニアのフェコンディーニ氏は、ボローニャ大学で化学工学科を専攻したのち、米国に渡って医療透析用のマイクロファイバーを開発する企業に勤務し、数年前に故郷に戻り、MEDICAの経営に参画した。

80年代のこうした新たな地域の企業集積は、まず最初に先導する何人かの起業家が、基本的には個人的動機によって起業し、その周辺にも「仲間同士で誘い合うようにして」連鎖的に企業が興った。起業家たちは地場の技術資源を巧みに応用し、新たなニッチ的な市場に目の利くリーダー的企業が、周辺のものづくり系企業との分業と協業を図りながら、自分たちの地域ブランドとなりうる最終製品を志向してきた。その資金調達、技術開発、市場開拓などは、ほぼすべて彼ら自身が自前で調達してきた。政府も、銀行も、大学も、「以前より幾分良くはなってきたものの、我々のような企業が当てにできるようなものは、ほとんど何もない」という。経済振興のための公共機関のコーディネーションが、イタリアでも最も進んでいるといわれるエミリア・ロマーニャ州においてさえも、独立ベンチャー企業の認識はこのような情況である。

伝統的に「自主自立」「創意工夫」でイノベーションを興してきた「第三のイタリア」の企業家リーダーたちは、こうした新しい体制に一定の賛意を示しながらも、これらの企業が最大の武器としてきた「市場のスピードに対する柔軟さ」という点で、産官学連携には多くを期待していない。技術移転そのもののメリット以前に、何よりも事業を拡大していくうえでの、政治的なオーソリティーとの連携を必要としているのである。起業家たちは、必要に応じて、根気づよいロビー活動を興す。EUレベルの開発プロジェクトを獲得するには、やはり産学連携の大義名分が必要となる。そのために、州の科学技術振興のコーディネート機関であるASTERを通じて、地域の大学の高名な教授にアプローチし続けてきたが、長い期間待たされて、「ようやく、調整に応じてもらえる段階に入った」という(2001年秋現在)。

諸外国では産官学連携の重要性が叫ばれ、州のコーディネート機関の人間のあいだでも、90年代に入って、地元企業と大学の連携に対する問題意識は高まっている。にもかかわらず、産官学連携がスムースに運ぶという情況にはほど遠い現実がある。MEDICA社のフェコンディーニ氏は、すでに米国、ヨーロッパ、中国で、大学医学部や病院、大手医薬系企業等とのコネクションを構築し、透析機器や先端治療器具類の製品をグローバルに展開している。市場ニーズから技術をみるフェコンディーニ氏の立場からすれば、「イタリアでは、大学と企業の連携など、永遠の幻想だ」という見解となる。産官学民連携に対しては、中小新興企業としての信用力の形成など、使えるところだけ使わせてもらおうという、あくまでプラグマティックなスタンスである。

ボローニャの大学や研究機関は、産官学連携にどのようなスタンスをとっているのだろうか。

ヨーロッパ最古の大学の1つである、伝統あるボローニャ大学では、2001年秋に、国内の有力な銀行や資本家等の支援を受けて、学内にベンチャー・インキュベーション施設「Alma Cube」を新設した。しかしここでも、地場企業との連携への積極的な姿勢は見受けられず、大学教授のシーズの市場化、学生ベンチャーの支援の領域を超える試みの話を聞くことはない。

CNR(Consiglio Nazionale delle Ricerche ; 国立研究所)は、ムッソリーニ統治の時代に設立された国立研究機関で、ドイツでいうところのマックス-プランク、フラウンホーファー、あるいは日本でいえば産業技術総合研究所のような試験研究機関にあたり、現在は全国に約150の研究所を有する。ボローニャにも、いくつかの研究所が立地し、最近では、地場の中小企業への技術移転が強化課題とされている。しかしながら、研究所への訪問時に複数の研究官から説明を受けた重点プロジェクトは、どれも地場の中小企業の多様な技術ニーズに即応できるようなものではなかった。これらの研究所では、90年代後半からEUレベルの国際的プロジェクトへの参画が強化されており、ダイムラー・クライスラーをはじめ、ドイツやフランスの大手企業との国際的な共同研究プロジェクトへの参画や、他地域の大学との共同研究などが多くを占める。地域イノベーションに関しては、州政府主導の技術移転プログラムへの参加が始められているものの、研究官らから「これからは地域のテーマにも取り組んでいきたい」と、まだ未来形で語られる状況にある。ボローニャ地域のCNRには、セラミック研究所、海洋研究所、果樹研究所など地場産業とも関連の深い多彩な研究機関がみられるが、他方では、1976年に、州、民間、ボローニャ大学の共同出資でセラミック・センター(Centro Ceramico)が設立されるなど、地域の内発的な展開とCNRとの有機的連携はみられない。先述したMEDICA社のフェコンディーニ氏に、「CNRはどうか?」と聞いたところ、「話にならない」と大きく首を横に振った。

3−2.自発的な補完機能の「埋め込み」

エミリア・ロマーニャ州では、こうしたリエゾン機能不全に対する危機感から、他州に先行して様々な地域政策に取り組んできた。その主導的な役割を担ってきたのが、州の経済振興機関として、1974年に設立されたERVET(エミリア・ロマーニャ州開発公社)である。ERVETは、伝統産業の技術革新や経営革新を支援する公設試験研究機関を各地に設立し、「第三のイタリア」地域の経済・産業的発展を、一貫してパブリック・プライベート・パートナーシップ(PPP)の観点から支援してきた。地域の企業家ネットワークと州政府との相補的関係のなかで存立してきた当地の公共サービスは、公的支援体制の遅れた他州の企業からの支援要請にも門戸を開いてきた。この地域では、市場志向のイノベーション力は高いものの、もっぱら企業同士の連携や、自社の職人や技術者による創意工夫といった、自給自足的な範囲の技術開発に依存してきた。産官学連携によって、より高度な科学技術を移転する試みにおいては、伝統的なセクター間障壁に阻まれ、慢性的なリエゾン機能不全に悩まされてきた。80年代後半頃から、このような情況への危機感が強まるなかで、ERVETは、地域イノベーションのための様々なコーディネート事業への強化を行ってきた。1985年には、ASTER(州技術開発公社)が設置され、大学や国営研究機関と地域の産業界との結びつきを強化するタスク・フォースが結成された。ASTERは、ボローニャ大学、フェラーラ大学、CNR(国立研究所)、ENEA(エネルギー・環境・先端技術公社)といった、主要な大学や国の研究機関と、ERVETおよび商工系諸団体・組合の出資で設立された。ASTERのコーディネーションの使命は、国立の大学や研究機関の内部にきめ細かく入り込んで、アカデミズムの世界の学者・研究者を、社会へ引っ張りだすことである。事業内容は、産業分野・技術分野別の地域共同プロジェクトのハンドリング、ポストドクターへの継続教育や奨学金の提供といった、トップダウン的な政策のコーディネート業務が多くを占める。不特定多数の企業へのサービスは、もっぱら無料の電話相談や、技術移転のマッチングといった受動的なコーディネーションが中心となっている。

90年代に入って、地域の中小零細企業への技術移転を促進するための、より実効性の高いプロジェクトの必要性が高まる。ERVETのマネージング・ディクレターであるアナ・ボロンテ女史は、「地域政策において、技術移転やビジネスインキュベーション支援の新たなステージが志向されてきた」と言う。ERVETやASTERなどの地域コーディネート機関が築いてきた布石のうえで、国の大学・研究機関をより現場サイドに巻き込むための、新たな戦略的コーディネーションが志向されてきた。1992年には、中核都市の1つであるモデナに、中小企業で構成される諸団体・組合や、モデナ大学、ボローニャ大学などが参加するコンソーシアムとして、「DEMOセンター」という機関が設けられた。主要な目的は、地域企業に対して先端技術のプロモーションを行うとともに、地域企業から地域イノベーションへのボトムアップなアプローチの機会を創出することにある。建物・土地は商工会議所が提供し、運営資金は州政府が拠出している。98年からはインキュベーションセンターも新設され、タスク・フォースとしての臨機応変さをフルに発揮して、積極的な事業展開が行われている。

DEMOセンターの施設の約1/4は、地場の経営者・技術者・学生らに、経営や技術の最新知識をレクチャーするための研修ホール、1/4は成型加工などの自動化機械を中心とした試験研究設備の共同利用スペース、1/4は地域の戦略的コンソーシアム事業の展示スペース、残りの1/4は、大学や研究機関の研究室ブランチに当てられ、学者、研究者、大学院生らが常駐して、地域と連関の高いソフトウェア・エンジニアリングの応用研究開発的なテーマに取り組んでいる。

DEMOセンターは、先端的な技術資源や、EUレベルの市場や研究開発の機会に、地場の企業がアクセスしていくことを目指した、タスク・フォース型のリエゾン組織であり、前述したMEDICA社が頭を悩ませていたような、地場の企業の国際的開発プロジェクトへの参画に力を入れている。企業からのDEMOセンターへの評価は高い。地域を拠点としつつ、凝集性のレベルを高めることを重視しており、コンソーシアムへの参加企業も半分以上が州外からである。研究開発志向の高い企業を、より広域から集結することに成功している。その一方で、こうした高度な技術課題に資する人材供給のために、学生・大学院生へのプロモーションが重要なプログラムの1つに位置付けられている。就業前の技術訓練セミナーの開催や、地元中小企業へのインターンシップに力が入れられている。インターンシップに参加した学生のうち、90%近くが当該企業へ就職する。

DEMOセンターのもう1つの戦略性は、高度技術移転をキャッチアップできる企業だけを分離してコーディネートするのではなく、できるだけ幅広い層のアクターに施設を足を運んでもらい、参加と接触の機会を広げ、産官学連携、地域技術移転の重要性を、地域の裾野へと啓蒙・啓発することにある。地場の伝統的な職人の手技を、こうした技術移転の文脈といかに結び付けていくかも、センターの課題の1つである。中小零細企業のなかから、より強い「中核企業」を創出するという使命の一方で、周辺企業も含めた、地域全体の社会経済的発展への波及効果が重視されている。ERVETを筆頭とする地域コーディネート機関が、産学民のリーダーと連携して諸活動をバックアップし、政府やEUレベルの政策とのリエゾンを担う。

このようにエミリア・ロマーニャ州では、近年、明快な地域イノベーション志向にもとづく、地域の産官学民連携のための戦略的リエゾンの取り組みがみられる。大学や国営研究機関との多層的なリエゾン体制はまだまだ今後の課題だが、一方では、当地に固有の企業家同士の連携志向があり、他方には、州政府のエージェントが草の根の企業のニーズをキャッチアップし、上部の政策構造と結び付けようとする政策過程が見い出される。フォーマルなセクター間障壁は依然として高いが、地域イノベーションの戦略性を高めようとする動きは、確実に強化されている。同州の取り組みは国内のベストプラクティスとなっており、マルケ州が追随して類似のコーディネーション機関の設置などの取り組みを始めている。

レジーニ[2001] によれば、イタリアでは、《部門主義(セクトラリズム)は、根深い歴史的原因をもち、共通の目的を追求するうえでの集団的行動を阻害する特質をもつ》。しかしながら、そのような制度的環境下で、なぜ「第三のイタリア」のような、草の根の企業家による地域イノベーションの現象が起きたのだろうか。レジーニ[2001]は、《イタリアは、その制度的環境の「顕在的」(overt)な側面と呼ばれるもの――表面的には厳しい制約メカニズム――と制約をかいくぐることを可能にする「潜在的」(covert)な側面との間の二重性から生じる弱い制度的規制のケースである。(中略)私はこれらのメカニズムを、制度の弱点より生まれるギャップを埋めるために、市民社会の諸主体が行うその場その場の(アドホックな)自発的な規制と呼ぶこととする》という。この「アドホックな自発的規制」が、企業家たちと州政府官僚のリーダーシップによって、きわめて高い経済効率性に結実したのが、第三のイタリアの事例といえる。その意味で、この地域の制度的環境は、イタリアの他の地域とは異なる。

フランス人ジャーナリスト、フロランス・ヴィダルは、長期にわたる第三のイタリア地域への実地踏査と資料分析にもとづき、共産勢力の都市ゆえにマーシャル・プランの援助が得られなかったボローニャ地域が、そのハンディのなかで《この地域は分散していた知性と労力を急速に結集・組織して、技術者と技能者の流動化を強力に押し進め、農民に企業家の地位を与えた。さらに、経済的・社会的サービスの発展に配慮した結果、まるで魔法のように幼稚園、交通網、スタジアム、自由時間のための空間が出現した》と述べている(ヴィダル[1995])。

パットナム[2002] は、なぜイタリアの北と南の州では、同じ制度改革の下にありながら、著しい経済的実効性、成長性に違いが出ているのかを、中央−地方関係に着目した参与的な調査と、歴史を遡る市民精神の地域比較を行うなかに見い出そうとする。特に、第三のイタリアといわれるイタリア中北部に典型的な、自生的な起業家精神の多発的な勃興、エミリア・ロマーニャ州政府の行政官の使命感の高さ、対応の迅速さと柔軟さ、そして1980年代の奇跡的発展の源泉はどこにあるのかを、同州とは対照的な経済遅滞をみせる南イタリアのカラブリア州との比較で検証している。

パットナム[2002] は、歴史的制度論の立場にもとづき、「自発的な水平の連帯ネットワーク」の可能性の源泉を、地域における「市民的文化」の歴史に求める。中世の市民精神に遡って、「自発的な協力」「互酬性」「水平的な連帯のネットワーク」が、集合行為のジレンマを乗り越えて、地域経済に全体最適をもたらすために必須の条件であることを強調する。市民的文化によって経済が発展したという制度形成の経路を説明しようとする。「自発的な協力による解決」は、「社会的資本(信頼)の文化的な蓄積の度合い」によって発現されるとする。中世にまで遡るパットナムの議論を踏襲すれば、北中部イタリアに対して、南イタリアには絶望的に信頼の文化が欠乏し、水平連帯を阻む市民精神の歴史があるということになる。

以上の既存の仮説を総括すれば、第三のイタリアでは、《制度的》には、セクター間はまったく連携を欠いている一方で、《自発的》には、きわめて高い「セクター超越型リエゾン志向」を内在させているということになる。「第三のイタリア」地域においては、そのような《自発性》は、すでに制度に埋め込まれた要素として取り扱うべきであろう。

4.多国籍企業主導の衛星都市における「地域」――ソフィア・アンティポリス

最後に、グローバルな企業が集積するテクノポールにおける、産官学連携の困難さと、「地域」の意味について検証したい。フランス政府主導のテクノポリスであるソフィア・アンティポリスは、南フランスのニースから南西に車で40分ほどの丘陵地帯に広がる造成地で、世界中からIT、自動車、宇宙航空関連など、様々な分野の企業の研究開発センターが集積している。このような集積が実現している背景には、国際的な企業が共通して抱えているある大きな経営課題――80年代以降の研究開発とイノベーションをめぐる大きなパラダイム転換が背後に浮上してくるように思われる。戦後の高度成長のなかで、世界的な有力企業はそれぞれに中央研究所を設置し、基礎研究から含めた研究開発の垂直統合を志向してきた。しかしその後、大企業が自前で基礎研究部門を抱えることについて、民間研究者のテクノクラート化や、市場ニーズとの発想の著しいズレなどが問題視され、その実効性が疑問視されてきた。例えば、ゼロックス社では、トップ直轄だった研究所部門を解体し、各事業部と市場分野ごとに連携させる抜本的な組織改革を行なった(マイヤーズ[1998])。第1章でも述べたように、A.ギボンズは「モード1からモード2への移行」という科学技術政策の理念型を提起したが、ゼロックスの組織再編の指針は、まさにギボンズが提起した「ディシプリン主導から問題解決主導へ」「分業型から参加型へ」といったモードの移行とぴったりオーバーラップする。こうした動向を背景に、一方では産学連携や共同研究が叫ばれ、他方では戦略的アライアンスが進んだ。1980年代以降、科学技術のイノベーション体制は大きな変容を遂げてきたのである。

ソフィア・アンティポリスへの立地企業が、わざわざ巨額の資金をかけて、本社から遠く離れたこの地に独立したリサーチセンターを設置させていることの背景には、「産主導によるイノベーション」のメガトレンドのキャッチアップというタスクがある。このような共通タスクの存在が、立地企業間の見えない紐帯として集積されており、それに引かれて世界各国からハイテク企業が集積してくるのである。21世紀型のグローバル・リサーチ体制をいかに構築していくべきか、ある隔離された特別な場所、最新の情報と刺激に満ちたメルティングポット的な環境に、グローバル企業が知的資源を投入して、知識産業化時代のまったく新しいコア・コンピテンスを創出したいという思いが、立地企業の本社戦略として働いていることは想像に難くない。例えば、典型的な参入過程の1つとして、まず手始めに、ほんの数人の研究者スタッフからなるリサーチセンターを、研究開発型大学院EURECOMに隣接するCICAというインキュベーションセンター内に立地させ、この地のメリットを図りながら研究所構想を吟味し、やがて本格的なリサーチセンターの立地へ移行するというパターンがある。すでにドイツの大手企業、シーメンスがその方法で立地を行なっており、日立、オラクルが数人のリサーチマネジャーからなるパイロットオフィスを、CICA内に設置している。この他にも、IBMは自社センター内に、社内外のベンチャー起業を支援するインキュベーションスペースを設けている。IT系企業の多くは、ニースやカンヌで頻繁に開催される、モバイル、ネットワーク技術系のコンファレンスや学会を中心に、アカデミックな交流を行っている。

このようなグローバル企業のリサーチ・セクターを取り結ぶ紐帯は、この地域に立地するフランスの官学セクターとは結びつきが弱い。フランス政府がトップダウン政策で立地した大学院や国立研究機関は、地域のグローバル企業との有機的連携を、大義としては射程に入れている。EURECOMは、IT分野に焦点を絞って市場志向のディシプリンを編成した実験的な大学院である。産学連携と大学発スピンオフの促進を最初から想定し、各地のエコールポリテクニクや他国から教授陣を招聘している。MBA大学院であるCERAMは、ケンブリッジ、MITの各アントレプレナーシップ・センターと協定を結び、職業人向けMBAプログラムを提供している。しかしながら2つの大学院では、IT系の特許や技術移転に野心を持つ教授や学生が、国家の構造的強化政策のスキームのなかで、中短期的なビジネス化を目指したスピンオフ起業を推進しているものの、当地のグローバル企業のアライアンスのスキームに即座にフィットして、活発な連携が起きるようなものとは思われない。

シリコンバレーでは、スタンフォード大学や立地企業のキーパーソンたちが、自らコーディネーターであると同時にアクターでもあるという、地域連携のプレイングマネジャー的な役割を果たしてきた。フォーマルにもインフォーマルにも、キーパーソンは各所で自在に表れ、内生的な「リーダー」としての役割を果たした。これに対して、ソフィアアンティポリスの場合には、国家政策と広域自治体のコントロールの下で地域マネジメントを行なうソフィア・アンティポリス経済振興協会(SAEM)やコートダジュール経済開発局(CAD)の人間(ほとんど商工会議所のスタッフと同義である)が、誘致企業へのサービスや運営管理全般のマネジメント、産学連携やコミュニケーション誘発のためのイベントやインフラのコーディネートの任を負っている。彼らスタッフは、臨機応変に判断し行動はするものの、その裁量の範囲は限られている。あくまでも運営主体である広域自治体・商工会議所連合の「エージェント」であり、最も裁量の余地のある業務は、企業の誘致活動とコンシェルジェ的なサービス業務である。

当地の立地企業や研究機関を連携させるためのリーダーシップには、研究開発マネジメントについての専門知識が少なからず必要である。しかし、地域エージェントのスタッフは、MBAクラスの人間ではあるものの、科学技術についてはほとんど素人的な知識しかない。連携のリーダーシップを果たすべきは、EURECOMの大学教授らや、CNRS(国立科学研究センター)、INRIA(国立情報処理技術研究所)の研究マネジャーらだと思われる。

しかしながら、そもそも当地に立地する企業のリサーチセンターは、いずれもグローバルな研究開発ネットワークを自前で有し、地域を超えたグローバルな産学連携を展開している。そのような企業の集積地域において、大学との地理的近接性がいかなる外部経済を持ちうるのだろうか。Keeble and Wilkinson [2000] は、《地域ネットワークとグローバル・ネットワークは、相補的なものであって、選択肢ではない》と述べている。90年代にハイテク企業集積が飛躍的に進んだ地域のクラスターでは、フォーマルな産官学共同研究や技術移転の枠組みよりも、むしろ地域のインフォーマルな共同関係が、企業を創出し集積させる要因となっており、グローバルな事業展開に成功しているベンチャー企業、例えばバイオやIT系の大学発ベンチャーにとっても、ローカルな企業間ネットワークと研究開発のコラボレーションは非常に重要な役割を果たしている。その最も顕著な例がケンブリッジ地域であり、ソフィア・アンティポリスでも90年代に入って、これに追随する類似の展開がみられると結論している。

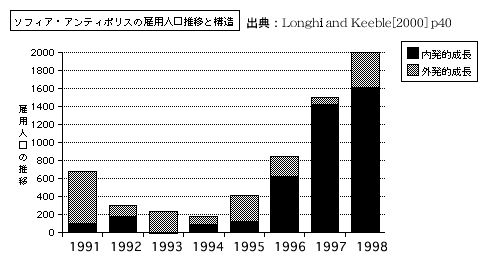

ソフィア・アンティポリスは、多国籍企業の衛星研究都市として発展してきたが、80年代半ば頃から、中小規模の企業の参加が増加するようになり(こうした企業のなかには、大企業のパイロット・ブランチも含まれる)、90年代に入って、こうした企業集積の内部からのスピンオフ企業が増加している。他方で、地元の大学・研究機関からのスピンオフ企業もまた増加しつつある(Longhi and Keeble[2000])。図4−6は、ソフィア・アンティポリスの91〜98年の雇用数推移だが、96年以降、地域内に拠点を持つ企業や機関からの内発的成長の割合が

急増していることがわかる。

ソフィア・アンティポリスは、ここ数年、急速に立地とハイテク関連の雇用を増加させている。それも新規誘致に伴う雇用ではなく、既存立地企業の雇用増加や分社、スピンオフによるものが8割を超える水準に上っている。他方、ソフィア・アンティポリス地域の公共政策を担う、コートダジュール地域の自治体や商工会議所の連合体「ソフィア・アンティポリス・シンジケート」は、この衛星都市を足掛かりとして、広域圏の経済波及効果の強化戦略を進めてきた。その結果、98年には地域全体の87.5%を占めていたソフィア・アンティポリスの新規雇用数の割合は、2000年には44.9%にまで下がり、ニースが15.3%、グラースやアンティーブなどのその他の都市が39.8%と、周辺地域への雇用の広がりが顕著になっている。

図4−6

EURECOMやCERAMなどの国立大学院においても、多国籍企業との連携よりも、むしろ広域圏の大学や国営企業の研究機関などとの連携によるベンチャー・インキュベーション事業の拡充などに、より実質味のある展開がみられる。このようなタイプの地域においては、フォーマルな産官学連携の成果を志向するよりも、いかにしてセクターを超越した「多国籍な研究者ネットワーク」を築くか、そこで得られる目に見えない情報スピルオーバーの効果を、いかにして評価し開発していくかの方法論を構築していくことが、今後の課題である。

5.地域産官学連携の多様態

5−1.「多様態」の含意

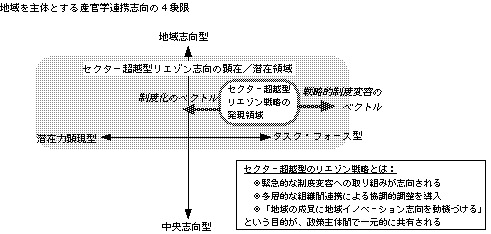

以上の事例でみてきたように、地域イノベーションの潮流は、各地域主体に、伝統的なセクター間関係の制度を超えた新たなセクター超越型リエゾンへの志向を促してきた。そしてそれは、各国各地域において、制度的環境との相関関係のなかで、多様な様態をもって発現していることがみられた。本研究の問いに対して、これらの多様態が示唆する含意を、いくつかのポイントにまとめた。(1) 制度への「埋め込み」〜タスク・フォースの発現

第2章でみた日本の制度と比べて、欧米のより「埋め込まれた」セクター超越型リエゾン志向は、公共政策としてのタスク・フォースをみなくとも、制度の枠組みの下である程度の変化や内発性を調整していけるポテンシャルがある。2章で挙げた類型でいうところの「タスク.フォース型」への移行を必要とせず、「潜在力顕現型」のままで、ある程度までは変化に柔軟に対応していくことができる制度的環境がみられた。2章のモデルでは、日本の情況を鑑みて「潜在力顕現型」がややネガティブに記述された。これに対して海外の事例からいえることは、“制度がより柔軟であれば、「潜在力顕現型」はよりポジティブに捉え直せる”ということである。90年代のシリコンバレーやイタリアのように、リエゾン機能が明らかに不全に陥っているような危機的状況においては、それを必要とする内発的な主体が、公共的な合意にもとづく「タスク・フォース」を結成して、戦略的にセクター超越型リエゾンを組織化させようとする現象がみられた。

こうしたタスク・フォース型は、その使命が果たされ、日常的な制度的環境が十分な柔軟さを取り戻せば、ふたたび潜在力顕現型へ移行していくと考えられる。しかし、変化が激しく、また経済が不況で競争が激しい場合には、地域は絶えずタスク・フォースを必要とするだろう。

(2) 内発性による地域主体の発現

政府主導、市場主導を問わず、外部からの様々な変化要因や、地域の内発的発展の志向のなかに、「地域主体」の“現象的な”発現をみることができる。“現象的な”というのは、下位レベルの主体の認知的合意を見る見ないにかかわらず、客観的に地域主体の創発が認知されるという意味である。ケンブリッジには、80年代に多元的なグループのネットワークが発現し、90年代にはこれらが連合体(enterprise)の形態へ統合進化をみせるなかで、「地域主体」の現象的な発現がみられた。シリコンバレーでは、80年代までの間、個人主体の合理的選択に委ねられるきわめて民主的なネットワークを形成してきたが、地域の危機にその力を結集するには、政府主導システムの導入が必要とされた。

スタンフォード大学は、長きにわたってシリコンバレーの産学連携をフォーマルにもインフォーマルにも主導してきたが、その制度はケンブリッジがいうよりもはるかに「いかなるトップレベルの計画もない」ものだった。スタンフォード大学では、米国の多くの大学がとっているような技術経営戦略に対しては、一貫して否定的な姿勢をとってきた。長平[1999]は、次のように指摘している。《スタンフォード大学では(中略)インキュベーションは大学(当局)の役割ではないと見なされている(中略)スタンフォード大学では、技術移転の手段としてUSC(※筆者註:大学発スピンオフ企業》は望ましいものとはされていない。それは、USCはスタンフォード大学の非独占的実施権の文化にはそぐわないと考えられているからである。したがって、OTL(※筆者註:スタンフォードのTLO機関)は自ら積極的にUSCの可能性追求の努力は行わない》

時代の流れのなかで、90年代半ばから経営姿勢が曲り角を迎えてきたことも確かである。スタンフォードに莫大な特許収入をもたらしてきた「コーエン・ボイヤー特許」が、1997年に特許期間終了を迎えたことが大きな要因である。《スタンフォード大学の発明の権利に関する方針は、従来、他の多くの大学とは異なり、(中略)一般的にはかなり広範囲に発明者にその権利の保有を認めていたが、1994年に他の多くの大学と同様にバイ・ドールシステムを連邦政府資金提供以外の発明にも取り入れるに至り、その特異性は急速になくなりつつある》(長平[1999])。産学連携における「大学主体」を頑なに否定してきたスタンフォード大学の経営理念は、シリコンバレーの個人主義的・経営民主主義的な精神風土を体現している。しかしこうした姿勢も、危機的状況においては脆弱さをみせ、「地域主体」を主導する新たな「政府」の存立を必要とした。

一方、大陸ヨーロッパの政府主導システム下の地域においては、よりフォーマルな地域主体の影にあって、複雑に埋め込まれて見い出すことが困難ではあるものの、産官学の障壁を超克しようとする内発的取り組みのなかに、新たな「地域主体」の発現を垣間みることができる。ドイツでは、アーヘン地域の取り組みのなかに、手続き的な規範を遵守しながら、よりフォーマルなセクター横断型リエゾンの「精度」を限りなく高める努力のなかで、よりフォーマルな「地域主体」の合意形成が見い出せる。他方で、学者や技術者らが複数の組織へ「多重帰属」する仕組みのなかに、歴史制度の根底に埋め込まれた、セクター超越型リエゾン志向をみることができる。

第三のイタリアでも、フォーマルな制度と、インフォーマルな調整との表裏一体の補完関係のなかに、戦略的に「地域主体」を織り成していこうとする内発的な政策形成が見い出せた。逆に、ソフィア・アンティポリスでは、国家や地域政府の意図を超越して発現する、グローバル企業体による「地域主体」をみることができる。

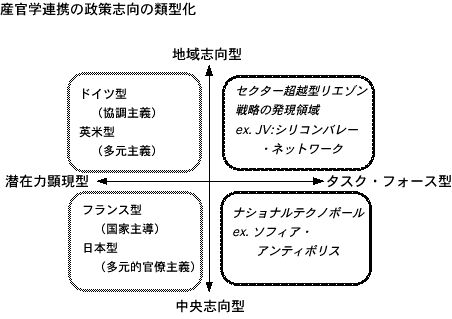

5−2.地域の政策志向の類型化

以上の海外事例の検証を踏まえて、地域における産官学連携の政策志向を、その伝統的な制度的環境の視点から類型化した(図4−7)。この4象限の規定要件を、表4−8に示した。図4−7

(1) 地域志向−タスク・フォース型

内発的成長を源泉とする地域イノベーションが明確に目指され、産官学連携を戦略的に支援・促進しようというモチベーションが、地域の多元的な参加成員によって共有化されている。地域イノベーションの障壁となっている制度的諸問題への危機感が強く、伝統的制度(あるいは制度の機能不全)を超克しようというタスク・フォースが、地域のリーダーシップによって形成される。(2) 地域志向−潜在力顕現型

この類型は、セクター超越型リエゾン志向は、すでに制度に埋め込まれており、戦略的に制度変容を働きかける必要がないという見解をもつ地域である。既存の制度(レッセ・フェール、もしくはネオ・コーポラティズム)や、制度に埋め込まれたリーダーシップへの信頼が高い。制度やリーダーシップの柔軟性が保たれていれば、環境の変化にも十分に対応できる。英米型やドイツ型の先進経済地域の制度モデルは、通常ここに位置づけられる。(3) 中央志向−タスク・フォース型

地域イノベーションを達成するためのタスク・フォースの目的が、地域主体にとって他律的に規定される。タスク・フォースにおける危機認識は、国家の側により強くある。典型的には、国家主導のナショナルポールの立地政策と、それに対するキャッチアップ的な政策を示す地域主体の例が挙げられる。(4) 中央志向−潜在力顕現型

中央−地方関係において、他律的な政策目的が志向され、中央から配分された資金と権力の対価としての成果主義的な努力が払われる。この場合「地域主体」の政策形成は、もっぱら権力を掌握する中央とのバーゲニング(取引、交渉、駆け引き)によって規定される傾向にある。「地域主体」を形成する多元的な参加者の動機づけも、中央の関係機関とのバーゲニングに多くが支配される。フランスに典型的な国家主導型資本主義(ボワイエ[2001])や、日本の多元的官僚主義(青木[1992])の制度下のモデルがここに位置づけられる。表4−8

図4−9

本章で触れられなかった点について、最後に若干の補論を付け加えておきたい。

【補論-1】中央志向の必然性

「中央志向−潜在力顕現型」については、海外事例では特に取り扱わなかったが、国家の政治制度を問わず、相対的に開発途上な地域、経済停滞地域、あるいは過去の高い経済集積がありつつも成長力の源泉を失っている地域において、他律的−中央依存的な政策形成の傾向が多く見い出されることに留意したい。いかなる国家の地域においても、その制度的違いにかかわらず、政府があり国家がある限り、多かれ少なかれ中央志向は必然的なものとしてある。ドイツの経済優位な州政府においても、連邦政府のバイオやITなとの戦略的構造化政策資金の存在は――それがたとえ州政府間の協調的な合意形成によって制定された公正な競争政策だとしても――、中央の資金確保へのバーゲニング(取引、交渉)への動機づけが、州政策の政策形成過程においてなにがしか働くことを意味する。米国でも、自由競争に必然的に伴う地域間経済格差の大きさゆえに、その不公正感を是正する経済民主主義の精神の下に、国家主導の地域支援政策は手厚い。伝統的に産業資源や公的・私的財源に乏しい経済劣位な地域の場合には、地域政策過程が中央とのバーゲニング過程と限りなく同義となる。それゆえ、開発途上地域においては、中央からの補助金依存体質が、地域の自主自立的な政策形成を妨げることになる。このことは、開発経済学の幾多の実証的研究が明らかにしてきたことでもある。

南イタリア、南スペイン、ポルトガルなどの周縁地域においては、いまやEUの構造化政策の補助金が「中央」を代替している。第三のイタリアの中小企業のロビー活動でもみたように、EUレベルの補助金やオーソライズの獲得が、EU圏内の比較劣位の国家地域のバーゲニングの対象となっている。

青木[1992] は、日本型の制度を「官僚的多元主義(bureaupluralism)」(あるいは「仕切られた多元主義」)と呼んだ。官僚的に縦割りに仕切られたパーティーが、多元的な利害を主張し合う社会が日本という国家を覆う制度というわけである。この制度下では、一般に日本型の制度モデルは、中央から地方の隅々にまでわたり、官僚的に「仕切られた」縦割り的な制度の下で、多元的な団体やセクターによる「仕切り」によって、公共的な合意形成が行われることになる。このような日本型の制度下での、日本の地域の多様態については第2章で言及した。

【補論-2】多元的なモデルとしての「グローバル志向」

以上のモデルには、「グローバル志向」が含まれていない。グローバル志向は、このモデルと別の次元に複合的に現れるものとみなされるからである。「地域志向−グローバル志向」あるいは「地域志向−中央志向−グローバル志向」といった、多次元的なモデルが必要と考えられる。MITとケンブリッジは、地域を超えた連合を組むなかで、グローバル志向の急先鋒となりつつある。しかしながら、ケンブリッジでは、80年代からの「地域志向」、政府とのバーゲニングの下での「中央志向」もみられ、高次に多元的な構造の下で「グローバル志向」が現れつつある。MITにおいても、ルート128地域における「地域志向」があり、また巨額な連邦政府資金の拠出を受けているという点で「中央志向」も十分にある。こうした急進的なモデルが、今後どのような展開をみせていくのか、継続的な注視と分析が必要であると思われる。

グローバルなCOE(センター・オブ・エクセレンス)の確立には、巨大な経済力を持つプライベート・セクターとのアライアンス、国家や地方政府が選択的な投資権を行使するパブリック・セクターとのアライアンスが不可欠である。学の側の目的は「資金」である。プライベートまたはパブリック・セクターの目的は、いずれも科学技術や知識を「事前の私有−所有によって囲い込む」ことにある。政府が所有した分は、国や地域にとって優位に公共化される。ドイツでは、この投資と回収のシステムにおいて、パブリック・セクターとプライベート・セクターのパートナーシップ(PPP)が進展している。90年代のドイツでベンチャー企業、株式公開企業が急増した背景には、このような仕組みがある。バイオやIT等の重点分野において、COE級の研究室から次々とスピンアウトベンチャーを創出し、自国と英米系のエンジェル・ネットワークを組織した民間基金からの拠出が活発化している。さらにそこへ、連邦政府および地方政府が巨額の資金を選択的に投資している。1990年代のドイツの起業数の増加は著しく、IPO(新規株式公開)企業も、1996年には36社だったのが、97年:35社、98年:67社、99年:168社、2000年:139社と、急速に増え続けてきた(前田[2002])。

大学のなかには、地域志向を所与の理念とはせず、むしろ国際的競争環境に立脚したグローバル拠点としてのCOEを志向するという選択もありうる。このもう1つの壮大な課題、およびその地域産官学連携との親和性については、その存立条件の困難さを指摘しておきたい。

COEの確立において解きがたい問題は、もしも地域や国家を超えた、学主導のグローバル・エクセレンスの存立がありうるとすれば、その地理的条件を超えたグローバルな知識のスピルオーバーによる外部経済効果は、いったい「どこの、誰が」享受し所有することになるのか、という点である。グローバルな科学技術社会の特性として、先行者が創出した科学技術は、製品に体化した情報や、学会などの情報ネットワークを通じて、追随者に模倣され利用され尽くしてしまい、先行者は見合った十二分な利益を得ることが難しいという法則がある。この「二番手が有利である」という法則は、70年代の日本の製造業の台頭や、80年代のNIES諸国の台頭を通じて、欧米の経済学者が学んだ教訓である。よほどの市場価値を持つ技術でなければ、単純な特許収入だけで初期投資を回収することは到底困難である。

他方で、多国籍化を進める世界のトップ企業群は、実際には研究開発機能を縮小してはおらず、かえって拡大させている現象がみられる。規模の論理はいまだメガカンパニーでは温存されており、こうした企業は、大学との産学連携に多くを期待していない(ローゼンバーグ&ネルソン[1998])。グローバルCOEがこうした企業と連携するには、企業の視点を凌駕する先行的な基礎研究で成果を出すことが求められる。地域志向や中央志向との複合性をもたない、単なるグローバルCOEとしての大学の存立は、グローバル・メガ企業の存立と同様、わずかのトップにしか許されない非常に厳しい世界となる。レディングズ[2000] は、大学の格付けや経営的評価にもとづく今日的な「エクセレンス」を志向する大学は、《第一義的にはもはや国民国家の一部門ではなく、一つの自立的な官僚企業体である》と述べている。そのようなグローバルCOEとして大学が存立しえたときには、もはやそれは、今日の「大学」とは異なる何か別物になるのだろう。

【補論-3】「グローバル志向」の成功例:TRONプロジェクト

本論文のテーマとは直接関係しないが、グローバル志向の産学連携の1つの成功モデルとして、東京大学の坂村健教授が主導してきたTRONプロジェクトについて言及しておきたい。TRONプロジェクトは、民間ベースの「産学コンソーシアム」として、世界的にみても希有な成功例である。同時期の旧・通産省の大型産官学コンソーシアムとして、「第5世代コンピュータ」プロジェクトが世界的な脚光を浴びたが、そのかげでTRONは地味な存在だった。およそ20年をかけて、ウインドウズを超える世界最大出荷量を誇るOSとなったTRONは、その水面下で潜行した戦略性ゆえに、事例研究としてあまり取り沙汰されることがない。TRONの場合、坂村氏の側に当初から一連の市場化プラットフォーム構想があり、1980年代に国内企業と積極的にコンソーシアムを組んで技術移転を進め、一定の私有化と囲い込みをかけた。さらに、仕様を公開するオープン・プラットフォーム戦略をとり、いまや携帯・情報家電などへの組み込みOS(オペレーション・システム)のグローバル・スタンダードとなった。搭載製品出荷量ではマイクロソフトのウインドウズをも凌駕する、世界最大のシェアを持つOSである。

TRONは、きわめて経済民主主義的なかたちでの産学連携の発現モデルとみることができる。コンソーシアムは、坂村氏のアイデアとビジョンへの賛同を表明する企業のネットワークとして形成された。他方、TRONに対する日本政府の態度は、芳しいものではなかった。TRONがスタートした当時の日本は、旧・通産省の主導する壮大な産官学連携プロジェクト「第5世代コンピュータ」に世界の耳目が集まっていた時期であった。この当時、国立大学ではまだ今日的な産学共同研究はほとんど行われておらず、マスコミへの露出も多い坂村氏のパフォーマンスは、既存の旧帝大の制度慣習を大幅に踏み出すものだった。その後、TRONの展開が業界の深部で潜行していくようになると、継続して追うのは一部のシンパ的なジャーナリストが中心となった。毎年開催されるTRONのショーも、幕張やお台場での派手なショーとは異なり、手作り感覚の溢れる、それでいて実質的なものである。それがいつのまにか、比類ない世界の「グローバルスタンダード」となった。

TRONは、坂村氏のグローバルなIT技術と市場の展開を見越した周到な戦略と、日本企業が先行して市場囲い込みを図る戦略との、相互依存関係の上に成立した技術移転モデルである。TRONの現在の成功も、坂村教授の個人的な技術移転コーディネート能力に加えて、1970年代を通じて日本が築いた、様々な工業製品分野のグローバル・シェアという「国の優位」との相互作用なしに理解することはできない。

きわめて戦略的な囲い込みのビジョン、パートナー企業群の集積が持つ優位性との連携なしには、どんなに優れて高度なシーズをもってしても、グローバル志向の産官学連携の成功はありえないだろう。