1.なぜ岩手モデルなのか

最初に、なぜ岩手モデルがベストプラクティスとされているのか、岩手の産官学連携の優位について、根拠となる客観的理由を挙げておきたい。(1) 共同研究の健闘

第2章ですでに述べたとおり、共同研究件数は、大学の産官学連携の進捗動向をみる1つの指標となる。岩手大学は、地方大学のなかで全国でも高い実績を誇っており、大学の規模・学科構成などからみてもその数字の伸びは驚異的である。

(2) 中小企業創造的活動促進法認定企業数の健闘

この数字も第2章で述べたように、地域中小企業の参加意欲、および地域ぐるみのプロモーションの1つの指標となる。岩手県の県内中小企業は、2002年1月末時点で109社が認定を受け、その数字は全国都道府県で17位、過去2年の伸び率でみれば全国10位と高い位置にある。

(3) 国の大型プロジェクトの大量獲得

大学と県は、地域技術振興のための国の大型プロジェクトを、続けざまに獲得してきている。

1993年:旧・科学技術庁の生活地域流動研究(年間約1億円×3年)、1996年:同・地域先導研究(年間約1億円×3年)、1998年:新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の地域コンソーシアム事業(年間約1億円×2年)、1999年:地域結集型共同研究事業(年間約4億円×5年)と、途切れる暇がない。また、1996年には、国が手がけた最初の地域科学技術コーディネート支援事業である、旧・科学技術庁の地域研究開発促進拠点支援事業(通称:研究成果育成型RSP事業/人件費含めて年間4千万円×4年間)の当初採択7都道府県の1つにも選ばれる。近年も、2001年補正予算地域新生コンソーシアム事業5件、2002年地域新生コンソーシアム事業4件、同年、北上川流域エリアが都市エリア事業に採択と、大量獲得を続けてきている。

(4) 地域産官学民連携のベストプラクティスとしての高い評価

岩手大学の地域共同研究センターを中心とするリエゾンの組織化や、INS(岩手ネットワークシステム)という異業種交流会的なネットワークの活動は、地域のキーパーソンをネットワークし、多様な社会的連携活動を展開する独自性に富んだもので、全国から高い注目と評価を集めてきた。

こうした評価は、単なる風評だけではない。『平成9年度版中小企業白書』では、岩手大学の産官学連携のリエゾン機能が、全国のベストプラクティス事例の1つとして紹介された。さらに、99年5月には、INSを対象とした研究調査プロジェクトが、旧・文部省の「21世紀型産学連携手法の構築に係るモデル事業」の指定を受け、500万円の補助金を受ける。産官学民の有志によって結成されたネットワークの意義に対して、国の産官学連携行政がオーソライズの姿勢を示したものである。

99年11月には、岩手大学地域共同研究センターの増築部分が竣工する。センター設置は、全国29番目と後発だったが、増築部分の設置(共同研究強化予算の認可)については、全国で5番目であった。一連の成果が、高く評価された結果である。

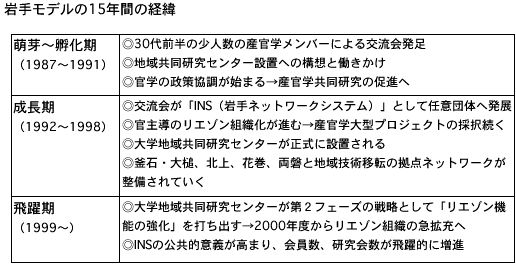

2.岩手モデルの政策過程

岩手の今日の産官学連携の優位を遡ってみると、その起源は1987年頃からのインフォーマルな産官学連携の動向に辿り着く。もちろんそれ以前からの経緯、例えば、中村儀郎(現・名誉教授、INS会長)、森邦夫(現・工学部長)らによって「岩手のオンリーワン技術」にまで育てられた、有機高分子トリアジンチオールのいち早い産学共同研究の先導的成功例の布石などとも多大な連関性があると思われる。しかし、制度の歴史的起源の連鎖や、絡み合った糸をほぐす作業には果てしがない。ここでは、明示的なセクター超越型リエゾン志向の起点を、岩手ネットワークシステム(INS)という産官学民ネットワークの萌芽のうちに見い出し、それ以降の過程を辿ってゆくことにする。15年間の経緯の主要なポイントを図3−1に示した。図3−1

2−1.セクター超越型リエゾン志向の潜伏期

(1)萌芽〜孵化期:(1987〜1991)岩手県のポジションは、日本のなかでも決して経済的に優位でもなく、大学工学部の地位もヒエラルキー優位ではない(関係者は「劣位である」と自認している)。このような岩手の産官学連携は、どのようにして「ベストプラクティス」としての地位を確立してきたのだろうか。その政策過程を振り返ってみたい。

日本の地方における今日の産官学連携の潮流が、地域主導で始まったことは、先述したとおりである。1987年には、富山大学をはじめとする3大学が地域共同研究センターを設置した。この時、日本の地方大学の意識、足並みは様々だった。同じ1987年、岩手大学では工学部の若手教官たちのあいだで、こうした潮流のなかで、大学や大学人の意識の遅れに危機感が高まっていた。立ち上がったのは、清水健司(現・工学部教授)ら、30代前半の工学部の若手教官たちだった。ここに同じく30代前半の県庁職員、中小企業の技術者などが加わり、ごく小規模でインフォーマルな産官学ネットワークが形成された。

この当時、岩手大学工学部と地域のあいだには、連携意識はほとんど皆無だった。「地域の企業の間で、工学部が何かの役に立つなどとは想像もされていなかった」と、関係者は口を揃えていう。県政の側では、同年、北上川流域がテクノポリス指定を受け、86年には県高度技術振興協会(テクノ財団)が設置された。時代の流れは、「工場誘致」から「高度技術集積志向」へと着実に変容しつつあり、地域の内発的発展の重要性を問う声が徐々に高まっていた。

最初の1〜2年間は、産官学それぞれ10名ずつくらいのメンバーが集まって、年2回ほど外部講師を呼んでの勉強会・セミナーなどが開催されるようになる。若手グループが、こうした異業種交流会的な活動を行う一方で、大学工学部では地域共同研究センターの設置を求める声が上がりつつあった。森邦夫(現・工学部長)、岩渕明(現・工学部教授、INS事務局長)らの工学部教官がリーダーシップをとって、学内調整、学外への働きかけ、構想のとりまとめが推進されていく。

1989〜90年頃には、こうした動向を受けて、フォーマルな官学の政策連携が大きく動き始める。90年、県では「岩手県科学技術振興推進指針」が策定される。県庁職員らと知事の議論によって、ほぼ手作り的に内製されたこの指針には、連携、コーディネーターの必要性など、その後の岩手モデルが辿ってきた政策のポイントがすでに挙げられている。

同年、岩手大学からの要請を受けて、県は企業の産学連携参加を動機づけるための「岩手県産学官共同研究促進補助事業」を創設する。90年からこの制度の補助金を受けて、毎年5社程度の企業が産学連携に参加し始める。

(2)成長期(1992〜1998)

発足から5年間の萌芽・孵化期を経て、1992年、産官学若手世代の交流会は、「岩手ネットワークシステム(INS)」という名の下に、任意団体として新たなスタートを切ることになる。様々な議論を経て、INSと岩手大学地域共同研究センターの展開との相互連携を深め、INSの人的ネットワークを地域産官学連携の拡大に戦略的に活用していこうという合意が固まる。会長には、地域の大型プロジェクトのリーダーなども務めている、中村儀郎・名誉教授が就任した。INSのメンバーは150人を超え、環境問題で社会的時宜のあったCO2研究会を皮切りに、様々な技術的・社会的テーマを掲げた研究分科会が組織され始める。同時に、地域共同研究センターの設置へ向けて、「共同研究件数の確保」が学内教官にプロモーションされ、INSのネットワークを通じて多くの地域企業に参加が呼びかけられ、共同研究のテーマが模索された。当初の目標は、「まず20件は確保しよう」というささやかなものだったが、91年にすでにその目標はクリアされていた。先述した県の補助金制度創設や、工学部教官が自主的に地域企業からの技術相談のリエゾン機能を形成するなどの努力による成果である。

一方、92年には、県テクノ財団に、産官学リエゾンを意図した「研究開発センター」が設置される。岩手大学名誉教授(元・工学部長)の丹野和夫氏が、初代センター長を務め、また県庁から出向した人材らの活躍もあって、テクノ財団(現・いわて産業振興センター)と岩手大学工学部の連携が強化され、前述したような国の大型プロジェクトの立て続けの獲得が展開されていくことになる。この時期のテクノ財団に、官主導の地域リエゾンのタスク・フォース的な組織の萌芽がみられる。

1993年には、岩手大学に地域共同研究センターが正式に設置される。センターは98年までの5年間を第1フェーズとして、ともかく共同研究の拡大にまい進することを初期目標に掲げる。共同研究件数は中央からの主要評価指標の1つであり、まず数字を挙げることが必要だったのである。件数は毎年順調に伸びてゆき、その8割程度はINS会員の参加によるものだった。「他大学が、奨学研究テーマ5本のうち1本を共同研究にというマインドなら、うちは5本のうち4本を共同研究にという意気込みだった」(岩渕教授)。

同年、県は神奈川県に次いで全国2番目となる「科学技術振興室(現・科学技術課)」を設置し、地域科学技術振興の主体的な政策展開に力を入れ始める。「地域振興において、点の展開から面の展開への転換が求められていた」(相澤徹・科学技術課課長)この頃から、県土に分散する多極構造のネットワーク化が一挙に推進され始める。すでに92年に設立されていた釜石・大槌地域産業育成センターを皮切りに、94年には国のオフィスアルカディア構想の採択を受けて、北上市や県、民間企業等の出資で(株)北上オフィスプラザが、95年には一関高専の共同研究センターとして、県南技術研究センターが設置される。96年には、花巻市が花巻市起業化支援センターを立ち上げ、民間出身のマネジャー佐藤利雄氏の活躍もあり、「地域インキュベーションセンターのベストプラクティス」として、広く全国にその名が知られるようになっていく。かくして、盛岡、花巻、北上、釜石・大槌、両磐という、多極間を結ぶ連携ネットワークが組織化されていった。

このフォーマルな連携の裏側には、INSのメンバーの活躍も見逃せない。95年頃から、INSはこうした拠点地域へのセミナーや交流会の出前を頻繁に行うようになっていく。工学部教官らINSの中核メンバーは、手弁当で県内外の各地域へ出かけてゆき、夜更けまで地元の産官学民の人々と飲みかつ語るという交流を行った。こうしたフォーマルとインフォーマルの表裏一体の展開を、福嶋[1999]

は、肩書き付きの産官学の連携による「表組織」と、肩書きのない個人のネットワークによる「裏組織」の表裏一体の活動による「連携の機動性」と表現している。

95年にセンター棟が竣工する頃には、岩手大学の共同研究件数の実績で高い地位を保持し続け、97年4月発行の『平成9年度版中小企業白書』でベストプラクティス事例として紹介され、中央での評価、全国からの注目が高まっていった。INSでは同年から高校生向けのセミナー「大学は面白い」、96年からは盛岡の老舗百貨店・川徳デパートでの「イーハトーブの科学と技術展」や、大学のオープン・ラボ・デー「イーハトーブサイエンスワールド:大学研究室への招待」などの大型イベントが毎年の恒例行事となっていく。98年12月には増田県知事を招いて、産学官交流会と家族連れでのファミリーパーティーが盛大に開催された。

(3)飛躍期:(1999〜)

1999年、岩手モデルは初発の契機から12年を経て、大きな転換期を迎える。地域共同研究センター設置から5年を経て、98年度には、大学の産官学連携政策の「第1フェーズ」の評価と、「第2フェーズ」へ向けたビジョンが策定された。内外からの意見も取り入れての議論の結果、99(平成11)年度〜2003(平成15)年度までの5年間の重点戦略を「リエゾン機能の充実・強化」に置くこととする。

93年の開設以来、同センターの理念は、「大学の持つ研究ポテンシャルを通して、大学が社会貢献、地域貢献をするために中心となり活動すること」とされてきた。99年3月には『岩手大学地域共同研究センター総合評価 報告書』で、第1フェーズの点検評価とともに、今後の展開として当初からの基本理念は維持しつつ、5年間の第2フェーズの理念として「地域により密着した産学官連携を一層推進すること」を掲げ、そのための戦略が明確に打ち出された。

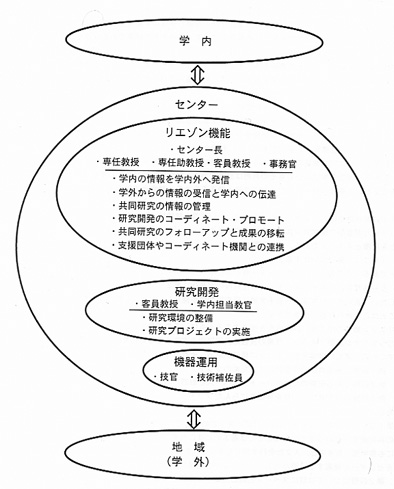

図3−2は、その際に策定されたセンター機能の新たなビジョンである。組織機構のビジョンとして打ち出されたリエゾン機能、研究開発機能、試験設備提供機能のすべて(前章の図2−8参照)を充実させることは困難という判断から、当面の5年間は、最も重要と考えられるリエゾン機能への戦略特化に絞りこまれた。リエゾン業務の活動比率をセンター全体の70%とする目標値が設定された。

リエゾンオフィスを組織化するために、地域共同研究センターの定員枠の拡充に向けて、文部科学省へ積極的に働きかけていくこと、国から新規枠が認可されない場合には、学内枠からの融通を前向きに検討していくことも、同報告書で指針化された。

図3−2 第2フェーズのリエゾン機能のビジョン (岩手大学地域共同研究センター[1999])

2−2.戦略的リエゾン組織の政策過程

かくしてセンターのリエゾン戦略は、公共政策としてオーソライズされ、産官学民のキー・アクターに明示的に共有化された。このビジョンの下に、随時、plan→do→seeを繰り返しながら、リエゾン機能の拡充が行われてきた。第2フェーズにおいて、岩手大学地域共同研究センターを拠点とする、地域リエゾン組織がいかに形成されてきたか、その過程を記述していこう。(1)徹底的な実績評価〜将来構想の策定(99年秋〜2000年春)

図2−8、図3−2に示したリエゾン組織・機能は、あくまでまだビジョンであり、具体的にどこから、どのような人材を配置し、どのような連携に力を入れていくのか、具体的な方針を策定する必要があると感じられていた。99年度はその政策形成のための期間に当てられた。第2フェーズの初年度である99年度に入り、5月には旧・文部省の「21世紀型産学連携手法の構築に係るモデル事業」の採択が決定する。この事業では、岩手の産官学連携におけるINSの役割と意義をテーマとしており、研究調査プロジェクトとして「INS検討委員会」が結成された。

INS検討委員会は、INSの主要メンバー、および地域の産官学の各セクターの主要なキーパーソン、総勢35名のメンバーで構成された。内訳は、INSの事務局メンバー(工学部教官)5名、INSの会長(工学部名誉教授)や運営委員(地場の中小企業役員ら)8名、県庁から課長クラスの人間が9名、岩手県立大学2名、県テクノ財団3名、岩手大学から地域共同研究センターの現スタッフや前センター長ら8名という、産官学民の混成メンバーで構成された。そもそもインフォーマルな組織であるINSを、フォーマルな産官学会議の俎上で議論しようという趣旨の委員会であり、委員の肩書きは様々なれど、ほぼ全員が実際にはINSのメンバーである。この検討委員会が、地域共同研究センターの第2フェーズのあり方について総合的に議論するのに、格好の舞台となった。

99年9月から2000年1月にかけて、INS検討委員会は3回開催された。この際、地域共同研究センター側からINSへ「(地域の)リエゾン機能の組織化と、センターのリエゾン機能とのジャンクションを考えて欲しい」という要望が出された。前述したように、いわて産業振興センター(旧・テクノ財団)を中核として、地域リエゾンの組織化のベースは形成されつつあった。これに対して大学側から、次の5年間には、地域共同研究センターを新たな地域リエゾンの拠点として、その組織化を考えてほしいという問題提起がなされたということを意味する。

(2)リエゾン機能の再編強化(2000年度〜)

2000年に入って、岩手大学地域共同研究センターのリエゾン体制は、本格的な再編を見せ始める。文部科学省に専任教官の定数増を含めた概算要求をするも却下されるが、既存の定員枠から助教授席1を学内調整で采配し、県に対して2000年度からのリエゾンマネジャーの人材輩出を要請する。この要請を受けて、県は、科学技術政策畑のスペシャリストである小山康文氏の、大学への異動(正式には転出)を采配する。小山氏は、ちょうど4月から岩手県立大学の事務局へ出向になっていた。急な要請であったため新年度からの配置はならなかったものの、7月には岩手大学のリエゾン専任助教授として赴任し、以降、タスク・フォースの中核的リーダーとして、センターを主導していくこととなる。小山氏は、昭和28年に花巻市で生まれ、岩手大学出身ではないが、工学部を卒業したのち、1977年に岩手県庁に入庁する。以降、工鉱業課、工業試験場、工業振興課、企画調整課、科学技術振興室、テクノ財団と、一貫して工業振興・科学技術関連行政に携わってきた。93〜95年の1年半、文部科学省の科学技術政策研究所へ出向した経験も持つ。県内事情に詳しく、中央の政策にも目端が利く稀少な人材である。90年の「県科学技術振興推進指針」の策定や、第1フェーズの一連の国の大型プロジェクト提案・実施業務にも関与してきた。

小山氏の人選に際しては、大学側から県への具体的要請として、「単なるコーディネーター機能に留まらない、ニーズ主導の技術移転プロデュースを先導していきうる人物が必要だ」という、非常に明快な条件提示がなされた。もちろん最初から、小山氏という適材の想定があっての要請である。

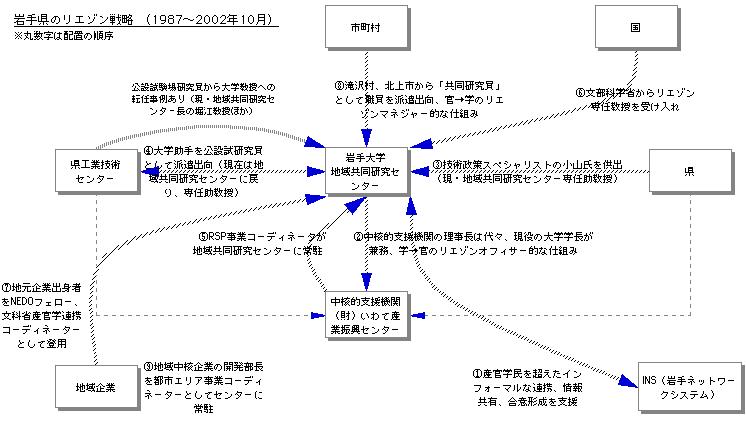

ここから一挙にリエゾン機能の拡充が始まる。私が岩手大学を訪れたのは、2001年12月、2002年5月、2002年10月の3度だが、この間に、岩手大学地域共同研究センターのリエゾンオフィスの陣容は急拡大した。2001年12月にはすでに、小山氏の他に、専任コーディネーター3名、専任リエゾン教授1名がデスクを置いて常駐していた。2002年10月に再度センターを訪れたとき、この陣容はさらにこの倍近くにも拡充していた。図3−3に、産官学のセクターを超えて、いかにリエゾン組織が形成されてきたかを図示した。

主な人事配置の経緯は、次のとおりである。

2000年7月〜:小山康文氏、県からリエゾン専任助教授に着任

2001年5月〜:「産学官民連携協力員」制度を新設

いわて産業振興センターから科学技術コーディネーター2名受け入れ

2001年9月〜:リエゾン専任教授新規枠の増設に伴い、文部科学省から1名受け入れ

2001年12月〜:文部科学省産学連携コーディネーターとして地元企業OBを1名受け入れ

2002年4月〜:滝沢村、北上市から、共同研究員の身分で自治体職員を各1名受け入れ

2002年6月〜:NEDOフェローとして1名(地元工場閉鎖に伴う退職技術者)受け入れ

2002年9月〜:「北上川流域都市エリア事業」のコーディネーター2名の常駐を受け入れ

現在、センターに常駐するスタッフは、センター長(工学部教授兼任)を含めて全15名、そのうちセンター長、事務アシスタント2名、研究開発担当専任助教授1名を除いた11名が、実質的なリエゾンマネジャーである。うち2名は、都市エリア事業のコーディネート担当であるが、机を並べて情報を共有し、必要に応じて協働している。産官学連携のコーディネート業務に専従するリエゾンマネジャーだけで、これだけの陣容を抱えるリエゾンオフィスは、全国でも類をみない。しかも、その11名は、地域の産官学民から結集した実に多彩な顔ぶれで構成されている(図3−4参照)。

岩手大学の地域共同研究センターは、単なる大学の連携窓口ではない。地域産官学民連携に対する明確な共通目的をもった「地域産官学民連携のタスク・フォース」としての存立をみる、特異な組織である。

図3−3

図3−4

3.岩手モデルの含意――多層性、多重性、公共性

図3−5に、岩手モデルの選択経路を示した。岩手の15年間は、インフォーマルなリエゾン志向と、フォーマルなリエゾン志向とがほぼ水平的に、相互に絡み合いながら発展してきた経緯とみなすことができる。岩手の戦略モデルから、経営モデル、組織モデルとして、いくつかの戦略性が一般化できると考えられる。さらにいえば、その究極で志向されるところは、地域連携における「間主観性」あるいは「公共性」の確立にあるとみなすべきである。岩手大学や岩手県庁、花巻市、INSの総会や交流会などでのフィールドワークを踏まえて、総体として彼らが築き上げてきた「公共性」(あるいは「間主観性」)とはどのようなものか、若干自由な連想的記述のなかから、発見的な考察を試みたい。

図3−5 岩手モデルの選択経路

3−1.多層性、多重帰属性

岩手モデルのリエゾン戦略の組織構造的な特質は、「多層的なリエゾン人事」と、「多重的な帰属性」の2点に集約される。 (1) 多層的なリエゾン人事

岩手モデルの戦略的優位性は、第一に、知事や学長らのオフィサーレベルのリエゾンと、マネジャーレベルのリエゾンとが、多層的に展開されていることである。そのなかで、マネジャーレベルからの現場主導の政策形成が、オフィサーによってオーソライズされる垂直的な回路が埋め込まれていることが特徴的である。現場からのボトムアップな発意を積極的に合意に変成していく仕組みがあるために、臨機応変な対応が必要とされる現場においても、絶えず裁量性の確認や拡張を行いながら、迅速な意思決定を行っていくことが可能となっている。

大学では、92年以降、INSのメンバーの水平連携が、学部長や学長からも、地域産官学連携の政策形成の場として積極的に支持されるようになっていく。結果的に、INSのメンバーのなかから、キー・パーソンとなる官学のマネジャークラスの人間が輩出され、リエゾンマネジャーの連携がINSの中で先行的に形成された。岩手県の増田知事も、行政改革において現場委譲主義の姿勢を貫いているため、マネジャークラスのリエゾンから、ボトムアップな政策形成がなされることが支持されてきた。私は試しに数回、県庁の異なる関連部課に匿名で電話を入れ、職員に「中小企業創造法認定数の伸びがいいのは県で何か施策があったのですか」という趣旨の質問をしてみた。うち2回の職員の応答のなかに「INS」の名前が上がった。INSのメンバーにとっては、インフォーマルにもフォーマルにも、政策のアイデアを自由に発意しやすい環境が保障されてきたことが察される。

(2) 帰属の多重性

もう1つの特質は、個人の組織帰属の多重性である。INSに参加しているということで、まず二重の帰属性が発生する。これに加えて、積極的なリエゾン人事が、二重、三重の帰属性を発生させていった。この多層性と多重帰属性が、発意−合意の複層的なシステムを形成し、1人の人間が2つの主体を演じ分けたり、そうした自分を客観視したりすることのなかから、次第に「間主観性」が形成されていったとみられる。

例えば、私がオフィシャルに、大学や県庁などを訪ねた時、そこで会っている相手が、一体「県庁(大学)の人なのか」「INSの人なのか」、正体が分からなくなることがしょっちゅうであった。たぶんそれは、どちらでもあり、またどちらでもない。本人自身、もはや自分がどこに帰属する、何者なのか、あいまいな領域に入っているのである。そして、そのような現象が「フォーマルに認知されている」「積極的に支援されている」ところが、岩手モデルの真骨頂だと思えるのである。

私がいちばん最初に岩手大学地域共同研究センターを訪れたとき、岩手側のプレゼンターは3人いた。まず最初に、センターの小山助教授(県庁から赴任)が「センターと地域技術移転の説明」をし、次にいわて産業振興センターの宇部眞一氏が「県の施策支援の説明」をし、最後に岩渕教授(当時の前・センター長、INS事務局長)が「INSの経緯の説明」をした。3人の説明に大枠の分担はされていたものの、よくよく聞いていると、同じ1つの岩手産官学連携の経緯を、別の角度から説明し直しているのである。説明そのものが「三者三様の岩手モデルの政策過程の論述」なのである。

最も混乱したのは、3人の見た目も態度も、一見して「県庁職員らしさ」「大学教官らしさ」などがまるでなく、小山氏に至ってはもはや、県庁からも籍が抜かれ、助教授とはいえ大学人でもなく、自分でも自分がどこに帰属しているか、意識はあいまいという情態である。3時間くらいの滞在ののちに、東北新幹線のなかで、「どの人が何の肩書きだったか」一生懸命思い出してみようとするのだが、さっぱり一致がゆかなかった記憶がある。

2002年からは、こうした多重帰属の戦略は、基礎自治体の職員にも及んでいる。センターでは2002年4月から、北上市、滝沢村からそれぞれ1名ずつ、「共同研究員」の名目で、リエゾンマネジャーを受け入れている。その背景には、2001年から2002年にかけて、大学が基礎自治体との地域連携を戦略方針に掲げ、相次いでいくつかの基礎自治体と協定を結んできたことがある。滝沢村は協定を結んでいないが、もともとINSに法人会員として参加している経緯がある。2人ともに若手職員で、派遣の目的はリエゾン担当もさることながら、センターでコーディネーターに必要な素養を学ぶことである。2002年10月に話を聞いたときには、派遣されて半年が経ち、センターの雰囲気にも馴れた頃だったが、逆に「役所に戻って同僚と話をしていると、自分が異質な人間になった気がして、少し不安になる」と述べた。小山氏は「それが狙いさ」と笑う。2人もまた、「新しいことを地域に持ち帰って実践することが、僕たちの役目なのだから、それでいいのだろうな」ともいう。

センターのリエゾンオフィスでは、マネジャーの身分・肩書きに関係なく、全員でプロジェクトチームを組んで仕事を進めている。オフィスは活気に満ちていて、大学のオフィスというよりも、メーカーの営業部のような雰囲気である。まさにタスク・フォースとしての一体感がある。このような現場裁量性の高い組織は、おのずと個人成員の帰属感を高める。その異化作用の高さゆえに、母体組織に戻ったときに、安心感よりも「違和感」を感じるようになるのは、もっともなことである。

企業組織では、出向先やアライアンス先の企業への帰属感が高まる現象はよくみられることだが、官僚組織の形骸的な「出向・交換人事」に、このような現象が伴うことは少ない。中央省庁から県庁への出向人事の例などは、部下よりも年下のキャリアがいきなり課長に配置されて、逆に「違和感」を形成することが目的であるような傾向も見受けられる。

また、福嶋[1999]の「表組織/裏組織」の指摘もあったように、岩手ではほとんどのアクターがINSに所属しているなかで、INSのレイヤーと、オフィシャルな産官学のレイヤーとの、二重のレイヤーへの多重帰属性が広く浸透していることが、地域連携の「場」を形成するうえで、決定的に大きな要因となっている。産官学セクターの職業的な所属組織への帰属性とは別に、INSのメンバーは、ともに「民(ソーシャルアントレプレナー、あるいはシチズン)」の成員でもあるという、二重のアイデンティティーを持っていることが、岩手の産官学連携をみるうえで不可欠な視点である。

例えば、前述した99年の「INS検討委員会」は、決して単層的な産官学の会議ではなく、オフィサーレベルからマネジャーレベルまでの混成チームである。このような多重性と多層性をもったタスク・フォースのなかで、それぞれが「個」と「組織」の主観を適正に使い分けながら、「間主観性」が立ち現れてきたのが、岩手モデルの政策過程の本質とみなすことができる。例えば、同検討委員会の報告書のなかでみられる「××について、センターからINSへの要望が出された」といった記述のなかに、多重帰属のなかでの主体の使い分けと、その過程を経て存立する間主観性がみられる。こうした場で議論が交わされることで、現実に自分たちがこれまで関わってきた事業、今後関わっていくべき事業についての、生産的な議論が交わされ、マネジャー層にはリーダーシップが、オフィサー層にはステーツマンシップ(政治的指導力)が育まれていく。このような機構の発現が、「セクター超越型リエゾン戦略」の目的とする「官僚主義の弊害の超克」の実効性において追求されるべきところである。

3−2.都市的な公共性

岩手モデルにみる戦略の最大の特質は、「公共性」の確立にあるとみなすべきであり、リエゾン組織の戦略要件として着目した「多層性」「多重性」は、そのための「手段」である。地域における産官学連携は、決して市場原理、競争原理による「私益追求の間隙を調整する」だけのコーディネーションでは達しえないものがある。誰のための大学か、誰のための地域技術移転か、それを決定するのは、他ならぬ「地域主体」であり、地域主体を構成する集合的市民性によって存立する「公共性」である。もっとも、「地域主体」の存在はもはや必要ない、という主張もありえうようが、ここではそのような主張は取り扱わない。第1章で述べたように、「地域」には社会的凝集のメリットのみならず、活用すべき多大な経済的メリットもあるという前提に立つからである。もし「大学も地域も公共的には無用」とするのであれば、そのための議論をする必要もあるのだから、どっちみち「公共性」は過渡的なものとしても必要なのである。

本章での記述は、インフォーマルな発意が、いかにして公共政策になっていったかをモデル化することが目的であるため、ボランタリーなINSと、オフィシャルな産官学連携との間に生じた矛盾、意思の不一致などの枝葉は、特に記述していない。しかし、特筆すべきは、INSのメンバーがそうした矛盾にもあえて目を向け、自己言及的な議論を続けてきたことである。岩手大学地域共同研究センター編 [1999] [2000]に、そのような葛藤の経過は、赤裸々に記録されている。

そこでは、INSの本質は「自由」「脱・官僚主義」にあり、「決まりのないこと」であるとされている。そのなかでのメンバーの葛藤とは、例えば「派閥とみられることへの怖れ」「目的のあいまいさに対する疑念」などである。しかし、組織が目的や決まりをもったとき、そこには少なからず官僚主義が立ち現れるのが摂理である。INSが会員数を増やすことにためらいがあったこと、任意団体を保ってきていることも、葛藤の経緯の1つとしてある。

肩書きのない30歳そこそこの若い世代が立ち上げたネットワークも、5年、10年を経れば、それはまったく別のものになっていく。最初は、組織や上司や社会への愚痴、不満、将来への夢などを野放図に語り合えたとしても、時とともに次第に自分自身がその批判対象になっていく。いつしか表裏で主体を使い分け、インフォーマルな組織、フォーマルな組織への多重的な帰属のなかで、自我の組織への異化作用が二重、三重に生じていくことになる。仕事のためにINSを利用することへの、罪悪感や矛盾を超克するには、仕事への自己責任を負っていくしかない。

しかし、このような過程こそが、「公共性」を生む過程なのではないだろうか。このような過程を経て、ようやく公共という「間主観性」が培われるのではないだろうか。INSの公共的意義が高まり、INSの提案が公共の政策を左右するようになるにつれ、INSもまた権威・権力と無縁ではない情況のまっただ中に参入していく。それでもなお、INSは「市民性(citizenship)」や「グラスルーツ(草の根の)・リーダーシップ」を維持し強化させてきた。それは非常な個人の努力、「二重、三重の自己責任」の上に成り立っているのだと思われる。

INSの交流会には、既成の上下関係がほとんどみられない。中央省庁や他大学の地位の高い人をゲストに招いた時でさえ、とりわけそのような人に、お酌をし続けるようなホスピタリティーが発揮されるわけでもなく(かえって放っておかれる風潮すらあるように見受けられる)、メンバーもビジターもゲストも、分け隔てなくその「場」を共有するものとして扱われる。偉い者よりもむしろ「名も無い訪問者」が大切に取り扱われる。200人を超す人間が一堂に参加する飲み会が、そのような雰囲気で進行する。

ただ飲んで騒ぐだけでなく(INSの名前の由来は「いつでも・飲んで・騒ぐ会」ともいわれる)、一見の参加者ともどんどん議論し、互いに何を考え、何を目指すものなのかを忌憚なく吐露し合わせる雰囲気がある。かといって、干渉し過ぎることもなく、全員が異質な意見を持っていることを喜んで讃え合う。学長もいれば、工学部長もいる。地元の中小企業に今年入社したばかりの新人社員もいる。会員の家族もいる。ときには知事がゲストで参加することもある。全国津々浦々から噂を聞いて訪れてくるビジターも数多い。私は、たまたま参加していた、大阪府や三重県の職員の人たちなどと、驚きを互いに確認し合った。

他方で、依存や甘えを許さない厳しさもある。意見のないもの、自己のないもの、裃の脱げないものは、会話から取り残されていく。「仕事で産官学にかかわっているから、なんとなく、あるいは仕方なくINSに参加している」、そんな人は、会話から取り残されているのが、端からみていてもよくわかる。それは、決してINSの派閥とか、村八分とか、そういうこととは違う。個の「他律性」や「依存性」は、INSが最も嫌う習性である。逆に、別に話の輪に入らずとも、ただ静かに飲んで、この雰囲気を味わう自由も許されている。排他的な雰囲気がないからである。誰しもが、「決まりがない」ことが、INSの自慢であるという。しかし「決まりがない」ということは、常に自分が決まりを作り続けなければいけない、ということである。「決まりがない」ことは、自己責任と自己主張を必要するということである。

ひとことでいえば、INSが培ってきたものは、よそ者を拒まない「自由」と「都市」の空気である。このような空気が、INSが独自に培ったものなのか、あるいはもともと「盛岡」がもっていた気質なのかは、若干議論の余地があるだろう。先述したように、シネコン反対運動が起きた市民性の土壌への指摘がある(藻谷[2002] )。映画館だけではなく、市民が愛し今なお保存されている「盛岡劇場」は、東京の芝居や歌舞伎役者たちに、かつて「北に盛岡あり」と唸らせたホスピタリティーを誇る歴史をもつ。様々な広告のキャッチフレーズや、街中のシンボルに濫用されている「宮沢賢治」「イーハトーブ」の精神は、県政の自然や宇宙や科学を語る文脈にも象徴的に適用される。永六輔は、かつてラジオ番組で、岩手には外来の伝統職人をオープンに受け入れてきた気質があると述べていた。偶然にか必然にか、INSの中核メンバーの多くが、岩手県出身者ではなく、静岡や兵庫などまったく関係のない土地から来た者である。折にふれ、彼らはそのことを口にする。

歴史を思い切り遡れば、江戸末期の日本では、藩政の統制を嫌った近江商人らが、周辺の在郷町に経済集積を形成したことで、多くの城下町が人口減少をみせたが、盛岡は例外だった。35の城下町の幕末期の人口調査をしたスミス [1995] によれば、ほとんどの城下町が2〜4割もの人口減少をみせるなかで、顕著な人口増加をみせたのは、盛岡、高岡、久留米、松江のみである。スミス [1995] は、西欧の常識とはまったく対照的な、日本の前近代成長の特性を指摘している。《そこには三つの際立った特徴がみられる。第一に、大きく衰退した城下町は、最も経済的に発展した近畿・瀬戸内海地域に集中し、成長した都市は例外なく遠隔地の経済的に後進的な地域に位置している。第二に、大きく衰退した城下町は港町でもある傾向があり、それゆえ相対的に安価で、速く、長距離の交通の便があった。しかし、変化がないか成長した都市は、そこでの交通は主として陸上で、したがって相対的に高価で、遅く、近距離である内陸部に位置していた》

最も都市開発の遅れた地域の1つとされてきた盛岡は、スミス[1995]が「日本においては城下町での西欧的な都市発展がほとんどみられなかった」とする仮説のなかの「稀少な例外」にあたる「都市性をもった集積」が、もともとあったといいうるのかもしれない。盛岡は、1714〜1834年に32%もの人口増加をみている。そもそも南部藩の政治力の弱さ、早くからの財政破綻のなかでの近江商人との依存関係があったこと(森嘉兵衛[1972])などに、そのような都市集積を可能にした要因があると思われる。

いささか歴史を遡りすぎたが、しかし地域や社会の制度が、まったくゼロから形成されることは、現実社会ではなかなかありえない。近代の起源に遡って、「政治経済文化の風土」に刻まれてきたものを顧みることは、制度論的には意味のあることだろう。このような都市構造に刻まれた都市性の掘り下げは、本研究にとっても今後の課題である。