1.日本の大学と産官学連携政策

1−1.地方大学主導で始まった「共同研究センター」の設置

日本における地域産官学連携の重要な牽引役は、言うまでもなく地方の大学である。地域の動向を俯瞰的に眺望するために、まず都道府県ごとの地方国立大学の動向に焦点を当てて、その政策過程をみていく。日本における今日的な産官学連携への国家政策の転換は、その端緒を1983年の民間等との共同研究を認可した法改正に遡ることができる。旧文部省は、「学内の共同研究のための設備および人員配置」を支援する新たな予算措置を設けた。この措置を受けて、1987年から全国の国立大学は順次、産官学連携のための共同利用設備として、産官学連携のリエゾンオフィスとしての「共同研究センター」を設置してきた。図2−1は、2002年までの設置大学と各センター名称の、設置年度別一覧である。

実際には、この「共同研究センター」の設置のための新たな予算措置自体、設置第1号の富山大学をはじめ、産学共同への支援ニーズが高まっていた地方大学からの強い働きかけによって実現したものである。富山大学地域共同研究センターの設立当初から、専任教官を8年間、その後センター長を4年間務めた池野進氏(現・富山大学工学部教授)は、同センターが開設10年目を迎えた97年に、次のように論述している。

《今、「49」である。私の年齢ではない。センターの数である。富山大学に初めてセンターが設置された時にこの隆盛を予想した人は皆無であったと信ずる》(池野[1997])

中央主導ではなく、このような地方大学からの要請の主導、地域連携志向主導で導入されてきたのが、この共同研究センターの枠組みの起源としてある。旧文部省の政策は、あくまでも「共同研究の設備および人員」のための予算措置を提示したに過ぎず、その措置を用いて具体的にどのような産官学連携を展開するのかについて、法的な政策指針はなんら存在しない。しかしながら、その後、先行大学のプラクティスを範例としながら、90年代後半には国も行政指導を次第に強化するようになり、今日では共同研究センター(名称はそれぞれ少しずつ異なるが)は、日本の産官学連携政策のリエゾンオフィスとして、ほぼ一律に導入されている。図2−1をみてもわかるように、旧帝大系の大学のセンター設置は、科学基本法施行前後の94〜95年以降と立ち上がりが遅く、地方大学が先行していることがわかる。この背景には、一方では80年代以降、全国で展開されてきた「テクノポリス圏」や「頭脳立地圏」といった地域開発政策の流れが、地方大学の参加協力を要請してきた事情があり、また他方では、政府から国公私トップ30大学の戦略強化構想が打ち出されるなど、地方大学に否応なく押し寄せるであろう競争とリストラの波に対して、大学主体の危機感が募っているという事情がある。

図2−1

一連の共同研究センターをめぐる政策の流れのなかで、「民間等との共同研究」(以下、共同研究)の件数の実績と伸びが、各大学の産官学連携への取り組みを客観的に評価する1つのめやすとなってきた。産学共同研究には、共同研究、受託研究、奨学寄付金の3つの枠組みがあるが、企業と大学との共同を最も強く要請するのが共同研究であるため、この実績が、大学の産官学連携の熱意の現れとみなされる傾向があり、大学は共同研究の拡大に力を入れてきた。もちろん各大学には、教員数や学科学部編成などに違いがあるから、一概に相対評価はできない。この点については、先述した池野氏の別の論考(池野[1999])のなかでも指摘されている「文部行政の統計処理化の傾向」として批判されている点でもある。

改めて確認しておきたいのは、共同研究の件数と伸びは、地域産官学連携の「成果」を評価する指標ではないということである。図2−2は、全国国公立大学等の共同研究件数推移とそのうちの特許出願件数のグラフである。地域共同研究センターの設置とともに、共同研究数が飛躍的に伸びてきていることがわかる。また、平成11年度までは単年度契約だったのが、平成12年度から複数年度での契約が可能となったことで、件数の伸びにつながった。医学・薬学系をはじめ、研究分野やテーマによって単年度では意味をなさないものも多く、より利用しやすい制度になったことが大きい。

しかしグラフを見ても明らかなように、共同研究件数の伸びは、決して特許出願件数の伸びにはつながっていない。また近年、農学部や医学部、文学部などへも産学連携が波及するなかで、共同研究の内訳や質も多様化してきている。教官数や学部学科の編成についての相違もあり、一様に数字を比較することはできない。ここでは、あくまでも日本の産官学連携がまだ初期段階にあり、大学としての新たな制度への取り組みの内実を分析する1つの目安として、共同研究の数と伸びを取り扱おうという趣旨である。

図2−2

しかし少なくともこの15年間は、共同研究件数の伸びが、各大学の産官学連携の立ち上がりの勢いをみるめやすとなってきたことは確かである。前向きに各大学が共同研究数増加に取り組んだのには、中央の評価基準に対する成果主義という動機づけだけでなく、学内の意識改革という面が大きい。教官への共同研究への動機づけを図ることで、大学内の硬直した制度や意識の改革につなげていこうという気運がある。もう1つは、共同研究数で成果を挙げることで、地域共同研究センターの中央での評価を上げ、追加予算や新規予算の獲得を狙うことである。

各大学がいずれの理由を優先するにせよ、共同研究の数を増やすには、学内の多くの教官の協力を必要とする。教官の側からすれば、受託研究や、奨学寄付金の方が、わずらわしい共同作業に時間や労力を割かずとも済むために好まれる傾向がある。そのため、大学として共同研究数を伸ばすには、個々の教官が産学連携を遂行するにあたり、共同研究の形式を選択するよう動機づけを図る、強力な学内プロモーションの必要がある。実際のところ、共同研究にさっぱり伸びのみられない大学もあり、その対応には大きな格差があるのが現実である。

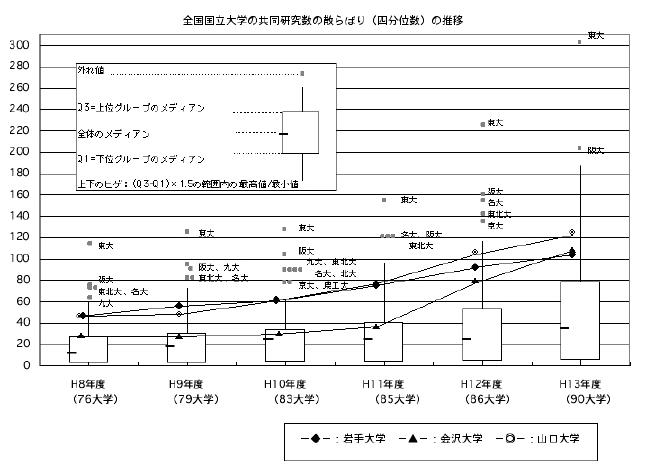

近年の共同研究件数の推移を、大学別にみていこう。図2−3は、ここ6年間の大学別共同研究数の散らばり具合の推移を、四分位数のグラフで表したものである。2001年度の実績をみると(図2−4の大学別順位の推移表を参照)、上位グループのメディアンよりも上位に位置する10余りの地方大学(上側のヒゲの範囲の数値をとる)のなかでも、山口大学、金沢大学、岩手大学の実績が一歩抜きん出ている。図2−3に、外れ値を示している上位の大学(旧帝大系中心)を上部にマッピングするとともに、参考値として上記の地方3大学の推移を折れ線グラフで示した。

図2−3

図2−4

より上位のグループに着目しつつ、6年間のデータ推移から目立った事例をみていくと、いくつかの傾向がみえてくる。まず第1にいえるのが、96年から2000年には多くの旧帝大系大学が外れ値をみせていたのに対して、2001年には東大、阪大を除いて、すべて上位グループ層に吸収されてしまっている点である。

第2にいえることは、地方大学の上位グループの再編と浮上である。96年度実績では、地方大学の第1グループは、新潟大学、岩手大学、三重大学、山口大学であるが、その下位に続くグループとの差はあまりなく、より横並びであった。これに対して、2001年には、上位グループと下位グループとの格差がより開いてきた。と同時に、この6年間に上位グループの若干の入れ替わりがみられた。件数と伸びで高め優位を維持し続けているグループとしては、山口大学(センター設置91年)、岩手大学(同93年)、三重大学(同90年)、静岡大学(同91年)など、高め安定の伸び率を維持してきている一群がある。一方、この間に浮上してきたグループには、山形大学(同92年)、岐阜大学(同88年)、群馬大学(同88年)のように、早期にセンターを設置しながら低迷していた大学と、金沢大学(同95年)、帯広畜産大学(同96年)のように、比較的最近のセンター設置ながら、急速な伸びをみせている一群がある。

他方で、96年当時には先導的実績を築いていた新潟大学(91年)、富山大学(87年)が、この間の共同研究件数の伸びが鈍化しており、順位を大きく下げている。この点については、空洞化等による地域産業の不調、センターの第1フェーズの「動機づけ」の伸長段階を終えたことなどの要因が考えられる。岩手大学は教官数も学部数も少ない小規模な大学ながら、堅調に数字を伸ばしてきたが、「伸び自体には限界があり、100程度が1つの目安ではないか」という見解を示している(岩手大学地域共同研究センター[1999])。金沢大学では総合大学の強みを発揮して急速に100を超える成果を上げたが、センターでは「現在の数字は1つの限界で、これを超えるにはまた別の展開が必要と思う」との見解だった(2002年秋訪問時)。

1−2.共同研究件数優位の地方3大学にみる特性比較

次に、共同研究数推移の2001年度実績で比較優位のデータを示す、山口大学、金沢大学、岩手大学に着目し、3大学および3県の特性を比較分析した 。比較分析の全体像について表2−5にまとめた。まず表をみてわかるとおり、3大学の共同研究の内訳と研究先の内容は対照的である。金沢大学は、総合大学の強みを活かして、万遍なく各学科・教員から共同研究を出している。特に医薬系の貢献が高い。共同研究先も地域的偏りはそれほどみられず、県内・県外に多様に分散している。岩手大学は、近年は農学部の共同研究件数が伸びており、小規模な大学ながら堅調な成果を維持している。とりわけ最大の特徴は、県内中小企業との共同研究が多いことで、地域連携は全体の6割内外で推移してきている。山口大学は、工学系優位の数字を出しているが、その内容をみると、官系企業、電力会社、建設系などが目立ち、地場の独立系企業との連携志向は低い。各大学の政策の内実をみていくと、その志向はきわめて対照的である。

表2−5

(1) 山口大学

山口大学は、2001年度共同研究件数122件、全国国立大学で10位、旧帝大系を除く地方国立大学ではトップの位置にいる。その内訳は、17件が医学部および附属病院、4件が農学部、101件が工学部である。工学部の内訳をみると、16件が(財)山口県建設技術センターとの官学連携に集中しており、また3件が大手デベロッパーと、工学系共同研究の2割近くを建設土木事業が占める。またその他5件が関西、九州、中部の電力事業者、9件が宇部興産系企業、その他にも大手上場企業系の事業者との連携が目立ち、地場の独立系中堅中小企業との連携は少ない。医学系の連携も、大手製薬企業、外資のアムジェン社など、中央の企業が多い。また、受託研究53件(医学部および附属病院22件、農学部10件、人文学部1件、工学部20件)をみても、その連携先はほとんどが中央の大手企業および官の機関が占めている。同センターが2001年9月、全学部教官877名に実施した意識調査アンケート(有効回答率32%:281名)をみても、「大学の研究成果をベースにした事業化・起業に対する賛否の理由」の設問では、「地域経済の活性化に大学は寄与する必要あり」は6番目(5項目までの複数回答可で支持率約22.8%)と決して高い位置にない。教官の意識は、より抽象的な「社会貢献」「社会還元」「実用化」といった意義に集中しており、現実的な地域連携への意識は低い。「地域共同研究開発センター」は91年設置と比較的早い。外部支援機構として97年に結成された「研究協力会」は、法人・団体・個人をもって構成されると唄われてはいるものの、年会費は3万円と、個人が自費で参加するには高額である。実際には共同研究を想定した民間企業との関係強化が目的であり、2002年現在、80社程度の法人企業によって構成されている。

2002年10月現在のセンターの陣容は、センター長1、専任助教授3(うちリエゾン担当2)、産学連携コーディネーター3(うち常駐1)である。大学やセンターとしての地域連携への意識も高く、2001年にはセンター内に「産学連携コーディネーター室」が設置されている。3名の産学連携コーディネーターは、いずれも民間企業のOBで、身分は客員研究員である。2名が2001年秋、1名が2002年1月より参画している。

山口大学の産官学連携が共同研究数で優位を示している最大の要因は、大学経営の観点から、「大学発」の技術移転戦略への取り組みを強化してきている点にある。その主要な政策は、次のとおりである。

(1) 大学教官50名の出資で設立したTLO「山口ティー・エル・オー」を核とする知財戦略

(2) 大学院生へのアーリーステージからの起業家教育

(3) インキュベーションを目指したベンチャー・ビジネス・ラボラトリーの展開

(4) 医学部と工学部の連携を強化するメディカルクリエイティブセンター開設(2003年4月開設予定)

(5) 学長直轄組織として「産学公連携・創業支援機構」を設置

山口大学の取り組みは、「MOT(マネジメント・オブ・テクノロジー)」というコンセプトの下に統合的に展開されてきた。上記の5つの展開も、このMOTのコンセプトにもとづく一貫した文脈をもって、相互に絡み合った展開が織りなされている。ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーでは、一方で、200名規模のスタッフによるインキュベート志向の研究開発プロジェクトを、他方で毎年50名前後の大学院生や社会人を対象とした起業家教育を展開し、MOTのための研究と教育の融合が目指されている。図2−6は、山口大学における学長直轄のタスク・フォース機構図である。明確な全学戦略があり、その下位モジュールの1つとして、共同研究センターが位置づけられている点に特徴がある。

図2−6 山口大学の産学公連携体制の組織機構図(山口大学ホームページより)

山口大学の現状をみると、中央志向や戦略的アライアンス志向が高いことがわかる。しかしそれは、山口県の経済・産業構造の内発性の低さによって規定されている面が強いと思われる(後述)。ホームページやセンター発行の資料、新聞記事等をみても、大学の姿勢として地域連携は決しておろそかにされておらず、地域経済に資する新事業創出や人材育成への高い意欲が感じられる。大学人によって結成されたTLOは、北九州や他地域との広域連携にも積極的である。医工連携戦略も、他地域に比べて実質味のある構想が進んでおり、附属病院の看護士の提案が新規事業に結びつくなど、ユニークかつ柔軟な展開をみせている。

(2) 金沢大学

金沢大学は、2001年度共同研究件数108件、順位は11位と山口大学に次ぐ。95年と比較的後発のセンター設置ながら、当初から共同研究数は高めに推移し、99年度から2000年度で、2倍以上という飛躍的な伸びをみせている。このような極端な伸びを見せている例は、地方大学にはほとんど見られず、むしろ旧帝大系の伸びに相似的である。共同研究の内訳の傾向を、2002年度の受入状況一覧(108件)でみると、医学部・薬学部・がん研・附属病院など医薬系の産学連携が41件と全体の4割近くを占める。残り67件は、数件の社会科学的テーマを除けば、おおむね理工系の産学研究である。総合大学を標榜する幅広い学部学科構成のため、理工系に関与する学部学科も、教育学部、工学部、理学部など多岐にわたるのが特徴的である。共同研究先には、山口大学のような特定機関への偏りはみられない。理工系では、関西圏や首都圏の大手企業から、地元の代表的大手メーカーである小松製作所、地場の中小企業まで多岐にわたる。共同研究センターのコメントも、「特にどこの学科のどの教官が頑張ったというのではなく、全学が一致団結して万遍なく協力した結果」というものであった。飛躍的な伸びをみせた99年には、県政の強化がみられた。国の新事業創出促進法の施行にもとづき、全国で第1番目の「中核的支援機関」として、(財)石川県新産業創出支援機構(県産業振興基金協会、県中小企業情報センター、県創造的企業支援財団の統合)が設立された。「地域プラットフォームのモデルケース」といわれてスタートした同機関は、県知事が理事長を務め、国立北陸先端科学技術大学院大学、私立金沢工科大学、国立金沢大学の3大学の学長、ならびに伝統的な各業界団体の代表など、主要セクターのトップオフィサーが理事に顔を揃える。こうしたトップオフィサーレベルの協調体制、県独自の補助金制度の創設などによって、産官学が協調的に共同研究の促進を進めたことが、急伸の背景にある。

金沢大学の共同研究センターは95年設置と後発で、リエゾン専任助教授1名(文部科学省からの出向)、産官学連携コーディネーター1名(小松製作所OB)を擁する。しかしながら、コーディネーターは2002年はTLO設置の準備で手一杯で、1,000名を超える教官を抱える大学の共同研究に対するセンター側の運営管理体制は、まだ追いついていない状況にある。学外のリエゾン協力組織としては、地元の有力業界団体や医師会等によって構成された「協力会」(法人または団体の会員のみ、年会費3万円)が組織されている。大学内部には、主要学部から7名の協力会担当コーディネーター(教授、助教授)によるリエゾンチームが編成され、大学とこれら学外の多元的団体との折衝役に当たっている。

図2−7 金沢大学のリエゾン体制(金沢大学共同研究センター、ホームページより)

このように、総合大学としての金沢大学では、内的調整そのものが多元的な学部間の協調によって司られていると同時に、対外的な連携も、多元的な団体との折衝機構がフォーマルに組織されているのが特徴的である。全学として大学改革の大きな指針は出されているものの、産官学連携や技術移転に今後どのような経営戦略をとっていくのか、山口大学ほどの戦略性は打ち出されていない。マネジャーレベルのリエゾン体制も、まだ未整備な状態である。

(3) 岩手大学

岩手大学の共同研究件数は、2001年度現在、105件で、全国国立大学で第12位、旧帝大や工科系大学を除いた地方国立大学でみれば、山口大学、金沢大学に次いで第3位である。岩手大学には医学・薬学系の学部学科がないが、工学部が先導的な実績を築き、98年には理工系学科教官1人当たりの共同研究数で全国の国立大学中トップを誇るまでになった。近年は農学部が共同研究を伸ばしている。他大学に比べて、教員数、学部数の規模からみれば驚異的な数字と伸びを示してきたといえる。また、他大学では県外企業や大都市圏の企業との連携の比率が高いのに比べて、岩手大学では県内企業や団体との共同研究数の伸びが著しく、全件数の約6割を占めているのも特徴的である。岩手大学では、93年のセンター設置以前から、大学教官らが主導して岩手ネットワークシステム(INS)という産官学民を超えた異業種交流会的なボランタリー組織が結成されてきた。年会費1,000円の個人会員が中心で、現在は総会員数800名をゆうに超える(日常的な研究会活動に参加する実働会員数は200名前後とみられる)。法人会員として、地域企業や団体のみならず、いくつかの基礎自治体が参加していることも大きな特徴である。このINSによるインフォーマルなネットワークを通じて、参加の動機づけやネゴシエーション、大学教官と中小企業とのマッチングが促進されてきた。

その一方でフォーマルにも、87年の北上川流域テクノポリス指定以降、官学の政策の協調の下できわめて早い段階から「地域連携志向」が打ち出された。県の「中核的支援機関」である、いわて産業振興センターの理事長の席は、統合再編以前の県テクノ財団の時代から、県知事から岩手大学学長に委ねられ、現在まで現役の学長が、県産業振興機関の理事長をも兼務するという、オフィサーレベルの戦略的リエゾン人事がとられてきた。

こうしたユニークなフォーマル、インフォーマルな連携体制が、地域中小企業を巻き込んでの、息の長い共同研究件数の伸びにつながってきている。地域共同研究センターでは、98年度に第1フェーズの評価が行われ、99年度からの第2フェーズには、さらに明確な「リエゾン機能の拡充戦略」が導入されている。図2−8は、99年3月時点の、第2フェーズのセンター組織の構想図である。

図2−8 第2フェーズの組織ビジョン(岩手大学地域共同研究センター編[1999])

この構想の下に、2000年以降、センターは大学の枠を超えたタスク・フォース組織として再編成されており、民間出身の科学技術コーディネーターだけでなく、県、基礎自治体の職員をも専任リエゾンマネジャーとして、出向・転出などのリエゾン人事によって常駐させている。地域ぐるみのリエゾン戦略の下で、地域技術移転の戦略的なマネジメント拠点としての活動が展開されている。

1−3.3地域の経済・産業の概況

次に、以上の3大学を擁する3県の経済・産業の概況を比較分析した。前掲の表2−5に、主な工業統計指標(従業員4名以上の事業所)と県内総生産を示したが、3県の全国に占める経済比率は、製造業従業者数でともに1.2%、県内総生産も1%内外と、ほぼ同水準の数値を示している。しかし、その他の構造では顕著に異なる特質を示している。山口県は、素材系産業・石油化学コンビナートの立地などで早期に工業化を果たしてきた。その後も電子・電機系の加工組み立て工場の立地などが進み、1事業所当たり、従業員1人当たりの製造品出荷額等でともに全国第1位を誇る全国随一の工業県である。しかしながら、他2県のおよそ2倍を示す製造業の付加価値が、県民経済の付加価値(県内総生産)に結びついていない。平成12年度の製造業従業員数の減少は、対前年比▲4.7%と、全国で神奈川県に次ぐ高い減少率を示している。雇用流出への危機感は高く、県の政策においても、資本集約型の基礎素材系産業が中心を占める構造からの脱却が目指されている。岩手と石川は、従業員、製造品出荷額、付加価値額でほぼ同水準の数字を示している。しかしながら、その経済地理的構造には著しい違いがある。岩手は北海道に次ぐ広い県土に、盛岡、花巻、北上、釜石、水沢、大槌などの拠点が点在する多極分散構造であるのに対して、石川は産業のおよそ7割が金沢市から小松市にかけた3市2郡の地域に集中する経済構造を持つ。金沢市からは、能登市よりも大阪市の方が交通至便性が高いという状況にあり、県内の中央−周辺の経済地理的格差が際立って大きい。

石川は長い伝統を持つ日本有数の繊維産地を有する一方、明治期からの産業連関的な工業発展のなかで、小松製作所をはじめとする地場の中核企業が内発的経済の原動力を築き、周辺に多くの中小企業を派生してきた。その一方で、1970年代以降、外来の電子部品メーカー、大手電子・電機メーカー各社の工場立地も進んだ。こうしたなかで、アイ・オー・データ機器社などのIT系中核企業も誕生してきた。

岩手は国内でも最も開発の遅れてきた地域の1つである。昭和30年代まで第一次産業優位の産業構造を示し、また東北地域のなかでも農業の集約化は遅れてきた。石川県のような伝統産業からの顕著な工業的発展はみられず、釜石の鉄鉱産業もすでにその役割を終えた。他の東北地域と同様、集団就職や出稼ぎ労働で首都圏に人材を供給してきたが、その一方で1960年代以降、多くの大手メーカーが工場立地を進め、途上地域ゆえの立地優位をバネに日本の生産基地としての役割を果たしてきた。しかし近年は急速にアジア等への工場移転やリストラ閉鎖による空洞化が進み、周辺に派生した中小企業や雇用の維持・育成が火急的課題となっている。

以上のような対照的な外部環境の下で、3大学の産官学連携の政策志向も対照的な政策スタンスをとっていると推察される。

一方、3県に明確に共通している点を、別の角度から見い出すことができた。それは中小企業政策への積極的な傾向がみられることである。前掲の表2−5の下段に、中小企業創造法の認定を受けた中小企業の数と直近2年間の伸びを示した。上位には首都圏や関西圏などの優位な都道府県が多く居並ぶなかで、3県ともに揃って高い位置にある。1995年に制定された中小企業創造的活動促進法(正式名称:中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法/俗称:創造法)は、創造的な事業に取り組もうとする中小企業に対して、技術開発補助金支援、信用保証枠の拡大、間接・直接の資金援助などを促進していこうとするものである。全国各都道府県は、この創造法を契機として、中小企業政策の競争的政策への転換への主体的なキャッチアップに取り組んでいる。しかし、その積極性には地域格差がみられる。この数字の伸びに、直接、産官学連携との連関や、中小企業の研究開発力の優位性をみることはできないが、少なくとも中小企業の参加意欲の高さをみることができる。

岩手県、石川県での実地調査においては、創造法認定企業数の増加と、地方政府や商工団体など産官セクターによる積極的なプロモーションや、県独自の補助金政策などの参加インセンティブを設けるなど、主体的な強化政策との連関性を見い出すことができた。

山口県では、内発型産業構造への転換を目指し、地域中核企業や創造的中小企業の育成強化を打ち出して積極策を投入してきている。

3県のおかれた状況にはそれぞれ構造的な違いはあるものの、こうした政策転換への積極的取り組みの要因は、日本経済全体を覆うマクロな構造不況への火急的対応という点で、根本は同一である。その意味で、全国の他地域も同様な状況におかれているわけだが、とりわけこの3大学/地域が、共同研究件数/中小企業創造法認定数という、どちらも地域のミクロなアクターの主体的取り組みが必要とされる政策で、共時的な優位性を示しているという事実は、政策志向の質的共通性を示唆している。これら3大学/3県の優位は、地域の内発的発展を希求する志向の発現であるといえるだろう。

2.日本の地域産官学連携の政策志向

2−1.産官学連携をめぐる日本的な制度的環境

こうした地方大学の政策の多様性が、どのような理由で生まれるのか、もう少しその制度的背景を掘り下げてみたい。日本の産官学連携をめぐる制度的環境を俯瞰しながら、3つの大学/地域を取り巻く外部環境条件について、質的に掘り下げてみよう。実際にフィールドワークを行ったのは、岩手、石川の2地域のみであるため、山口については最低限の言及に留める。日本のいくつかの地域で目につく現象が、「産学官連携」という言葉づかいを嫌い、わざわざ「産学公連携」と言い換えている事例である。字面の問題だけではなく、いくつかの国立大学のなかには、完全に「官」を除いた「産学連携」一本槍の唱導で押し通しているところもみられる。旧帝大系の大学や、もとより政府の支援が少なかった私学には、このような傾向が強く見受けられる。

「産学公」を使っている大学をみていくと、「公」には、「地域リエゾン機関」「地域TLO」「中核的支援機関」などが当てられている。言葉の意味を厳密に追及すれば、これらは本来、「産」「学」に対する「政府=government」セクターであって、「公=public」とは次元が違うはずである。確かに欧米では、「Industry-Government-University」とは別に、「Public-Private-University」という表現も目にする。この場合には、公的な資金(公益)、私的な資金(私益)に対する、大学の「無欲な貢献(Etzkowitz [1992])」という意味合いを帯びてくる。今日的な文脈では、NPOとしての大学のポジションが強調され、また伝統的な文脈では、世俗からの献金に対して有り難い施し(charity)を行う至高性(excellence)という、キリスト教における教会と類似の大学のポジションが横たわっている。これらのニュアンスを適切に訳し分ける日本語はないように思われる。

日本ではそのような厳密な言葉の使い分けをしているとは思われないし、それだけの土壌もない。地方の現場では、伝統的な中央主導、官僚主導の体制に対する反発の声がよく聞かれるが、「官」という字面がもつ威圧感もまた、「公」という言葉に置き換えられる原因の1つである。むしろ「公」という言葉を使うことで、地域連携の公共性や、お上に頼らない自主自立の精神を象徴したいという思いの表れと好意的にみるべきだろう。山口大学などは、そのような事例の1つとみなせる。

その一方で、依然として中央の影響を強く受けている地方大学もある。例えば、伝統ある旧制高校の歴史を持つ地方国立大学を有する地域では、東京や関西圏との多元的・垂直的な関係によって、地域の合意形成が左右される側面が大きい。霞が関の中央官僚や外郭団体の職員、筑波の国立研究機関の研究者たちなどの間では、組織を横断して「××県人会」が組織され、トポクラート(地域派閥官僚)的なエリートのネットワークが構成される。こうした地域では、早稲田や慶應など有力私学出身者の地元OB会の連携と政治力も強い。財界、政界、学界、官僚や公設試験研究機関、すべてにおいて、地方の政策は、中央との関係から大きな影響力を受けて、多元的に「仕切られた」セクターを存立させる傾向にある(青木[1992]は、このような日本の制度を「多元的(仕切られた)官僚主義」と呼んだ)。このような地域では、地方国立大学の周辺には、こうした中央との影響関係に晒され続けてきた、地場の多元的団体の連合による「連携協力会」がまっ先に組織される。金沢大学などは、その典型的な例の1つであろう。

こうした地域では、地域連携における間主観性の存立をみることが困難をきわめ、リエゾンオフィサーのボードは、多元的団体間のバーゲニング(交渉、取引)の場となる。その結果、地域の技術移転プロジェクトに関与する末端のアクターは、現場の発意・創意主導で戦略的意思決定をしていくことが困難になる。末端の裁量権の不自由さゆえ、こうした地域では、地方官僚のコーディネーションの機能不全がことさら際立って見えてくるようになり、産学からは「官」への不平不満がいっそう募ることになる。より若い世代の産官学民のエリート層からは、第3セクターに替わるNPOの存立に期待の声は高まり、水平的ネットワークへの志向も高いものの、伝統的な垂直的関係の強靭さの前に、容易には制度の変化に働きかけることができない。

ここでいう「制度」とは、経済学や政治学の制度論でいうところの、「歴史的な経路に依存して形成されてきた人や組織の慣習的な行動体系のルールの集合」(David[1985]、North[1991])を想定している。「制度は頑健で、漸進的にしか変容しえない」という制度論的な立場を前提とすれば、よほどの戦略性をもって取り組まなければ、NPOを結成したところで結局は多元的な団体をもう1つ増やすことにしかならない可能性が高い。しかし、地方分権、地域の自主自立の時代においては、地域の側での主体的かつ意図的な制度変容への働きかけが不可欠である。

山口大学の「産学公連携」の特色は、「公」に込められた意味の多様性にある。まず第1に、教官らの個人主体のボランタリーな努力と、大学としての「生き残りをかけた戦略」という大学主体の危機感とが、産官学連携の大きな原動力となっていることが挙げられる。第2に、ベンチャー創出を、研究開発プロジェクトとしてだけでなく、大学院生や社会人学生への起業家教育と一体として力を入れている点がある。第3に、地元という点でいえば、県との直接の連携よりも、県政が県土のなかでも「ハイテクポリスゾーン」と定めている宇部市、小野田市との連携が軸になっていることがある。

こうしたベースの下で、ここ数年に急速に地域連携が強化されてきている。県内の中核大学は山口大学のみだが、95年には小野田市に山口東京理科大学が、2002年には宇部市に宇部フロンティア大学が新設された。2000年4月からは宇部市長が会長を務める「宇部小野田地域産学官連携協議会」というオフィサーレベルの産官学連携組織が結成され、「産学官が連携して地域産業の活性化、新産業の創出及び若者が定住できるまちづくりを進める」という目的の下に、広義の地域産官学連携が目指されている。年4回の会議では、インターンシップ体験、コミュニティーカレッジ構想など、幅広いテーマが協議されてきている。一方、山口大学の医学部・工学部の連携戦略は、地場企業と宇部市との産官学連携によって、宇部市を「医療産業都市」として再生しようという目標が明確に打ち出されている。例えば、附属病院の看護士にアイデアを募ったアンケートを下に、地元の中小・中堅企業と医学部・工学部の教官による交流会が知恵を絞り合って、様々な商品化構想が出てきた。例えば、脳外科手術用の超精密開頭装置、車いす連結装置、携帯型点滴器などが、実用開発のレベルにまでなっている。

山口ティー・エル・オーは、山口大学の教官50名が400万円を出資し合って99年に設立した、ボランタリーなTLOである。看護士のアイデア、中小企業との交流会から生まれたアイデアを特許化したりと、きわめて手作り感溢れる戦略ながら、特許出願/技術移転件数では全国的にも高い実績を築いている。また、95年に設置されたベンチャー・ラボでは、産学連携はもちろん、大学院生、社会人学生への起業家教育に力を入れている。いくつかの一次資料からだけでも、現場からのボトムアップな発意と、トップレベルのリエゾンとが、有機的に連携し合って創意溢れる産官学連携が形成されつつある情態がみえてくる。

山口大学の場合には、県との1対1の連携に縛られる必要がなく、より学主導のリーダーシップが取りやすい立場にある。また宇部市と小野田市には、宇部興産などの中核企業と周辺中小企業との間との伝統的な地域運命共同体的な関係があり、また今日要請されている地域の構造転換への危機意識も共有されていると推察される。

こうした比較的見通しも風通しもよい情況に比べると、石川県の場合には、より複雑なファクターと、複雑なアクターが絡み合っているため、問題構造を明確に把握しにくく、地域における大学の主導力はより制約の多いものとなってくる。リエゾンは各大学、各機関に窓口を開けた段階に過ぎず、相互に流通する情報量は、フォーマルにもインフォーマルにも、より間接的で密度が薄い。

県の中核的支援機関(県新産業創出支援機構)は、多くの専任コーディネーターの人材を擁し、石川県工業試験場との間にも他地域に例のない有機的連携がみられる。中核的支援機関と公設試験場は同じ敷地内にあって、ほぼ同じ組織の別部門という感覚で動いている。県政のビジョンも科学技術政策、産業政策、中小企業政策のバランスがよくとれていて明解だし、官の支援体制は充実している。しかしながら、地域の主要なアクターの集団間調整が先行し、制度的に現場の行政官やコーディネーターに権限を委譲しにくい構造がある。知事が主導するオフィサーレベルのリエゾンは磐石だが、産官学民のマネジャー、コーディネーターレベルのリエゾンの組織化は脆弱である。他の地域からみれば垂涎の石川県のポテンシャルは、まだそのほんの一部しか発揮されていない。3つの中核大学のポテンシャルが、より密接な相互連携の結集をみることができれば、全国でも随一のイノベーション力を発揮しうる地域になるはずである。このような地域では、やはり「官」が果たすリーダーシップの役割の重要性が非常に大きいと思われる。日本的な中央−地方の制度的環境をも知り抜き、なおかつ多元的なアクターの間に公正なコーディネーションを行いながら、制度の変化を主導していくには、やはり「官」が主導しつつ、なんらかのリエゾン機能不全を補完していく戦略を導入する必要があると思われる。

石川県の試みのなかで最も可能性を感じたのは、20代後半から30代の若手の研究者・技術者たちが集まった「産官学連携交流会」の試みである。私は当日の写真を見ただけだが、その場の活気、熱気が確かに感じられた。このような交流会自体、トップダウンで呼び掛けられたものではあるが、まだ肩書きをもたない、上の目を気にせず言いたいことがいえる世代の集まったこの交流会では、非常に斬新な意見、アイデアが行き交う光景がみられたという。こうした世代の水平的連携を、上の世代やオフィサーレベルのリエゾンが、制度的にサポートしていくことが、火急的に必要とされていると思われる。

他方で、岩手県の場合には、石川県とはまったく対照的に、伝統的・歴史的に、最も中央の影響の及ばない制度的環境にあったといえる。エリート的な派閥とは縁が遠く、標準語の浸透の遅さ、コンビニエンスストアの普及率の低さなどをみても、最も中央の情報から周縁に位置してきた地域の1つといえる。

1970年には、前・副知事だった小口芳彦が『開発を待つ岩手』という著書を記し、岩手が過去にいかに開発されてこなかったかを綴るとともに、今となっては手付かずのまま残された岩手の「自然」や「街」や「人」が、高度成長以降には逆に武器になるのではないかと問いている。《何もしないでおくことが最良の方法であって、これは言わば極めて豪勢な"ぜいたく"である。こんな"ぜいたく"ができることは全く素晴らしい》(小口[1970])。負け惜しみとも聞こえなくもない元・県幹部のこのような主張は、今日の岩手県庁の県政においてもみることができる。現在展開中の岩手県の全国PRでは、《がんばらない宣言いわて》のキャッチフレーズの下に、《大切な宝物たちの価値が、岩手ならではのモノサシで計れる時代がついに来ました》というアピールが展開されている(県職員の名刺裏面刷りより引用)。

岩手大学において、他地域に類をみないセクター超越型リエゾン戦略が発現しているのも、こうした「何もなさ」ゆえでもある。前述したように、北海道に次ぐ広大な県土に、技術移転の核となりうる主要な大学は岩手大学のみである。経済圏は、広大な県土に多極分散している。密集した経済圏に3つもの有力大学を抱える石川県とは、その組織的な構造の単純さ−複雑さからして大きな違いがある。

岩手では、伝統産業からの工業的発展をみなかったがゆえに、商工団体の政治力はそれほど強力なものではなく、むしろ農業組合、農地揚水組合、漁業組合、水産組合、森林組合といった、第一次産業とのフラットな繋がりのなかで、広く小さな団体が組織されてきた歴史がある。盛岡市にほど近い基礎自治体の主宰するホームページでは、トップページの目立つところに「結(ゆい)の料金表」のメニューが掲載され、町民が相互に農作業を手伝いあったときには「きちんと定められた料金を支払い合うようにしましょう」と呼び掛けられる。「結(ゆい)」というのは、「田植えなどの時に互いに力を貸し合うこと」(広辞苑)を意味し、相互扶助の精神を表す言葉だが、岩手ではいまだに新聞や雑誌のコラムのタイトルなど、色々なところで目にする。若い人の間でも使われている。私は本研究の途上で、大学院の同級生である30代前半の岩手県出身者(中堅電子部品メーカーのエンジニアである)に、「岩手ってどういうところ?」と聞いたことがあるが、即座に「それは結(ゆい)の心だね。小さい頃から爺さんにそう教わってきたよ」という答えが返ってきた。

また昨今、全国的に「シネマコンプレックス」という、大中小様々な規模の複数の映画館を併設したエンタテインメント施設が活況を呼んでおり、「シネコン現象」などとも呼ばれている。シネコン誘致に躍起になっている地域が多いなかで、全国で唯一、このシネコン建設に反対する市民運動が起こり、シネコン建設案を頓挫させたのが、盛岡市である。全国の市街地をフィールドワークしている日本政策投資銀行地域調査部の藻谷浩介は、その理由として、盛岡では市街地の住民人口が多く残存していて、中心部に経済的密度と街のにぎわいが残っていること、市街の「映画館通り」には、映画好きの市民が日常的に愛用している映画館が残存していることを挙げている。こうした市民の結集力の高さも、スプロール現象の起きる余地の少ない、周縁的な地方ゆえの"ぜいたくさ”といえる。

盛岡市街の地図を広げてみても、その繁華街は決して広くはないが、実際に歩いてみると確かに密集性には富んでいる。また、繁華街以外はのっぺりとした住宅地が続く盛岡市街地のなかで、西端に占める岩手大学の敷地の割合はとてつもなく大きく感じる。旧帝大の威光とは無縁だが 、岩手大学は宮沢賢治の母校として、また多くの農民を育成してきた農の実業学校として、市民には身近な愛すべきシンボル的存在なのである。しかし、そのなかにあって、工学部は農学部のあるメインキャンパスのさらに裏側に、ひっそりと影のような存在である。華やかな農学部の歴史にくらべれば、新参の工学部の存在感は薄い。しかし、そのような周縁性への危機感、県庁や地元の中小企業さえも、工学部といえば東北大学の方しかみないことへの危機感が、岩手大学工学部を奮起させることになった。岩手ネットワークシステム(INS)という産官学民のユニークなボランタリー組織を核に築き上げてきたリエゾン体制は、全国から注目を集め、中央省庁でも「地域技術移転のベストプラクティス」として取り沙汰されるまでになった。

2−2.政策志向の4類型

以上の比較分析、日本の産官学連携をめぐる地方の制度的環境を念頭に置きつつ、図2−9に、大学の産官学連携に対する政策志向を4象限モデルで類型化し、3つの地域のモデルをポジショニングした。図2−9

山口大学では、大学の競争優位を総合的な技術経営戦略の視点から追求する、学長直轄型のタスク・フォースの発現がみられた。共同研究の展開においては、地域連携志向よりも中央志向や特定アクターとのアライアンス志向がみられた。しかし他方で、総合的な戦略の一環としての地域連携も強化されており、現場レベルでの地域リエゾンにも戦略性が伺える。その政策志向は、「中央志向−タスク・フォース型」と「地域志向−タスク・フォース型」との中間的な類型とみることができるだろう。

金沢大学では、一方では地域の優位性に立脚し、他方では教官個人の中央や県外の企業との関係などを活用し、また共同研究センターの設置においては中央の大学政策の規範を受動的に追随しつつ、潜在力を顕現させている情勢がみられた。「地域志向−潜在力顕現型」と「中央志向−潜在力顕現型」の中間的な類型とみることができるだろう。

岩手大学では、当初から地域の産官学民が連携したネットワークによってセクター超越型リエゾンが志向され、近年では地域ぐるみでその戦略的強化を図りながら、積極的に共同研究件数を伸ばしてきた情勢がみられた。岩手大学は、「地域志向型−タスク・フォース型」の典型的なモデルとみることができるだろう。

この4類型モデルの規定要件を、日本の制度的環境に敷衍しながら、次のようにより詳細に定義できる。

(1) 地域志向型−潜在力顕現型

もともとセクター間、あるいはアクター間での、地域と大学とのつながりが強く、地域の資源や産業と関係の深い研究開発シーズや、地域技術移転の経験が蓄積されている。こうした関係をベースに、今日的な産官学連携においても、直ちにフォーマルにかあるいはインフォーマルにか、連携の強化が志向される。しかしながら、それが大局的な大学の制度改革、もしくは地域イノベーションを志向した大局的な地域連携のタスク・フォースへと戦略化されるには至らない。地方政府や自治体、地場商工団体との連携によって、地域の中核的企業以外の中小零細企業をも積極的に共同研究に巻き込むことも可能だが、その戦略性は弱く、長期的展望に欠け、持続力が見い出されない。

(2) 地域志向型−タスク・フォース型

大学が置かれた情況への危機意識への連帯の下で、地域の産官民セクターとの積極的かかわり合いが志向される。地域の中核的企業以外の中小零細企業など、より多くのアクターを巻き込むなかで、目先の共同研究や技術移転に留まらない、長期的視野での取り組みが志向される。産官学連携は自ずと地域連携の文脈の下で展開され、広範な活動を通じて「地域イノベーション」の意義が模索される。地域への大学の主体的関与が重視され、大学の制度改革を試みるタスク・フォースが組織される。大学組織や教官個人の利害を超越して、明確な目的志向の下に、インフォーマル、フォーマルな連携や説得活動の展開がみられる。広範な活動は、単に大学の地域貢献や、個人のボランタリーな動機によってではなく、「地域イノベーション」への主体的関与が、長期的な観点で大学に多大な外部経済効果をもたらすという信念によって動機づけられる。社会や市場の文脈に沿った研究シーズの開拓が可能となり、地域からの信頼と幅広い社会的交換関係を形成するに至る。

(3) 中央志向型−潜在力発現型

地場の独立系中小企業との関係は薄く、中央の学界や、産業界の専門的技術者との関係がより深い。研究シーズのアカデミック志向が高く、実用化に資する技術移転の経験が少ない。大学経営では、各ディシプリンの多元性や、学問の自由のための自治精神が重んじられ、外部環境の変化に対する組織的対応は鈍重である。改革の規範を自律的に構成する力に弱く、中央の政策指針や先導事例の規範に従って、変化への漸進的適応が遂行される。(4) 中央志向型−タスク・フォース型

高度技術移転に資するアカデミックなシーズの優位と、経営に資する技術移転戦略の優位の両立へ向けて、明確なタスク・フォースを構成している。中央の学界や産業界、海外とのアカデミックないしはポリテイカルなつながりを明快な目的意識の下に、主体的に戦略活用できる。このタイプのタスク・フォースでは、地域における産官学連携戦略は(それが比較的重視される場合でも)、全体戦略の下位概念として位置付けられる。 以上の4類型のなかでも、「地域志向−タスク・フォース志向」の類型は、地域イノベーションを戦略化するうえで最も重要な示唆をもつと思われる。次章では、この類型の代表的な例であり、近年その戦略性を強化している「岩手モデル」について、その独創的なリエゾン戦略の政策過程に焦点を当て、より深くその要因を掘り下げていきたい。

ギボンズ[1998]は、今日の技術移転の優位においては、内部に蓄積されている資源の高低はもはや関係なく、いかにして「場」を組織できるか、場への「参加」を組織できるかがすべてであると述べている。知識主導社会においては、内部にない知識資源はいくらでも外部から調達できる。そうして調達された資源を「場への参加とコラボレーション」に投入し、そこで創造される付加価値こそが、来るべき次世代の「イノベーションの源泉」であるというのが、ギボンズの主張である。その意味では、「何もない」岩手が、驚異的な共同研究数を上げたのも、決して驚くにはあたらない。1990年頃の岩手大学の目標は「何がなんでも20件の共同研究を確保しよう」という、ごくささやかなものだった。それから10年余り、共同研究件数は衰えることなく伸び続け、100件を超えるまでになった。それが持続的経済成長をもたらす真のイノベーション力にいかに結実していくかは、まだこれからの課題であるが、少なくとも内発性の「場」を形成することにおいて、国内でも類のない成功をみた事例であるといいうるだろう。