構内放送ログ

手動編集による皆様の声のコーナー「腕木信号」に掲示板を設置して3年が経過しました。掲示板をスレッド型に変更しましたので、手動編集による転載を休止します。このページはトップページ「構内放送」のログを掲載していきます。

乗車券発行

| |

ホームタウンから 碧海電鉄全線 発行当日限り有効 0円 (碧海電子鉄道)ホームタウン駅発行 |

半年を経過したログの公開を終了しました。(25.4.6)

●構内放送(26.2.1)【動画:385系甲種と名鉄ブルーミュースカイ団臨】

(←動画視聴はこちらから)金曜日(1/30)、土曜日(1/31)は撮っておきたい列車が走りました。

(←動画視聴はこちらから)金曜日(1/30)、土曜日(1/31)は撮っておきたい列車が走りました。

385系量産先行車のうち、川崎車両製の2両が甲種輸送で日本車両へ送り込まれました。新形式の甲種はそれほど頻繁にあるわけではありません。それゆえ、甲種車両自体もしっかり撮っておきたいものです。

最近は動画だけということをよくやります。写真は別の機会を待つことにして、ビデオに集中することにしました。先週の名鉄6501F団臨を撮ったあとに下見をしましたが、相見-岡崎が最も好条件でした。

映像を見ていただくと、集まった人の多さがわかります。それくらい注目度が高かったほか、夜勤明けないしは出勤前にも何とかなるダイヤであったことも影響していそうです。

翌1/31にはブルーミュースカイを使用した団臨「ありがとう名鉄百貨店」が豊川稲荷まで運転されました。折しもブルーミュースカイは中日ドラゴンズとのコラボによって、ドアラ装飾が行われていました。

近場でも撮りたい気持ちはありましたが、追い掛けができるようなダイヤではなさそうです。今回は単線に魅力を感じて、豊川線内にターゲットを絞ることにしました。

14時台からは八幡で定期列車が交換するため、団臨(復路)は諏訪新道(信)で交換するようでした。行ってみると予想以上に人が集まっていて、ここでの交換に確信が持てました。

ブルーミュースカイ独自のミュージックホーンを鳴らしてくれましたが、音量が小さいようです。そこは編集によってボリュームを若干上げています。

1/11の大井川鐵道さわやかウォーキングで体力に自信が持てたからでしょうか。今回も電車移動でした。車で出掛けた仲間からは寒くてかなわないというメッセージが来ましたが、歩くことで寒さに慣れることや、体温の上昇によって、さほど寒さが厳しいとは思いませんでした。これは、日頃の散歩の習慣が功を奏したように感じられます。

国府→諏訪町ほかで通算10kmを超えました。よく歩きました。(26.2.1)

●構内放送(26.1.25)【名鉄6500系第1編成のさよなら運転ツアー】

(←拡大画像 javascriptを使用)ここ1週間ほど例年よりも気温が低い日が続いています。北国では大雪によるトラブルが多発しているというニュースを見ながら本稿を記しています。

(←拡大画像 javascriptを使用)ここ1週間ほど例年よりも気温が低い日が続いています。北国では大雪によるトラブルが多発しているというニュースを見ながら本稿を記しています。

今回の更新の題材。更新当日になるまで決まっていませんでした。午前中、Xに名鉄6501Fのさよなら運転ツアーの写真が流れてきました。ああ、今日だったのか。廃車予定車として舞木に入場後、本宿発着で最後のお客さんを乗せる列車です。

25.6.1付本稿では同様の引退ツアーとして、6003Fの写真を掲載しています。6501Fについても同じ行程の模様との話は聞いていました。

6003Fの写真のデータを確認すると、最後の本宿行が美合で運転停車のあと、15:00頃出ています。今日も美合を出たところで迎えることにしました。幸いにも予想どおりの時間に電車が来ました。

それにしても風が冷たかったです。待ち時間が長く感じられました。

本日が最終営業となった6501Fですが、Xでは同車のデビュー間もない頃の写真を公開しています。6501F+6000系(鉄仮面)の高速(←Xの投稿です。ブラウザの←から戻って下さい。)

同時期に製造された6000系鉄仮面車がとっくに廃車になっていることを思うと、約42年の活躍は長いほうと言えそうです。(特別整備未施工編成)

今年度はまだ9100系の増備が予定されています。鉄仮面車の引退が続きそうです。(26.1.25)

●構内放送(26.1.18)【213系+313系の回送列車】

(←拡大画像 javascriptを使用)先週は大井川鐵道の門出がゴールとなるさわやかウォーキングに参加したことを書きました。翌日はしっかり筋肉痛になりました。

(←拡大画像 javascriptを使用)先週は大井川鐵道の門出がゴールとなるさわやかウォーキングに参加したことを書きました。翌日はしっかり筋肉痛になりました。

リュックに撮影機材を入れて行きましたが、これはそこそこの重量があります。金谷駅から石畳を登り切るまで地図計測で110mの高低差があります。ゴール後、電車で福用まで行きましたが、SLが遅れていたため、戻りは急ぎ足になりました。(遅延は新金谷で交換するさわウォー臨電の遅れの影響と思われます)そのためか、脛の痛みが顕著でした。

さて、今回は久しぶりにJRの電車の話題です。該当する記事は昨年の7.6付本稿以来ありません。311系→315系への置き換え以来、さしたる話題がなかったからと言えましょう。

1.17の午後、ご近所鉄仲間から今日は213系の交番検査回送が4両で来るようだとの連絡がありました。たまたま遅れることなく確認できたため、すぐに準備することができました。

交番検回送は多くの場合、上下セットで運転されます。余裕はありませんでしたが、なんとか上り列車にも間に合いました。

その上り回送電車は213系+313系という異形式の併結となりました。異形式併結回送については、2022.3.27付本稿に同3.25撮影の写真を掲載しています。その時は313系が前でしたが、今回は逆組成でした。

既に315系の予定の両数が揃っており、3月のダイヤ改正で213系は引退が見込まれます。あと2ヵ月弱となりましたが、この時期に撮ることができたのは、とてもありがたいことでした。

話題は変わりますが、Xには阿久比で撮った写真を載せました。3400系3403F(モノクロ)です(←Xの投稿です。ブラウザの←から戻って下さい。)

この日は短時間にしてはよい成果を納めることができました。3400系は3900系や7300系と共通運用であったことと思われます。特に3900系は廃車、機器流用が始まっていました。しっかり撮っておこうという気にならなかったのは、いまさらながらも残念です。(26.1.18)

●構内放送(26.1.11)【シリーズ40年前/波田須をゆくキハ82系「南紀」】

(←拡大画像 javascriptを使用)2026年定期更新2回目の本日、1.11は広範囲で強風が吹き荒れました。多くの方が影響を受けたことと思います。

(←拡大画像 javascriptを使用)2026年定期更新2回目の本日、1.11は広範囲で強風が吹き荒れました。多くの方が影響を受けたことと思います。

地元の鉄道仲間の多くは天浜線の新型電気式気動車の甲種を撮りに出掛けたようです。近場の撮影地は幸いにして晴れたと連絡をもらいました。

私はというと、JR東海さわやかウォーキング、金谷→大井川鐵道の門出のコースに参加しました。昨年も同時期に開催された同コースを歩きましたが、今年も参加しました。それは、C10の改装が始まるため、オリジナルスタイルが当面見られなくなるためです。天浜線甲種と重なってしまったのはたいへん残念でしたが、当初の予定を遂行しました。今日は動画を主に撮ったため、掲載できる写真がありません。

そのような事情で、シリーズ40年前とします。

40年前の年明け、学生時代にお世話になった埼玉のNさんが紀勢線へ行かれることになりました。主目的はEF58です。EF60に置き換えられることが決まり、最後の定期運用が終了することになっていました。通り道だからとお誘いをいただいた次第です。

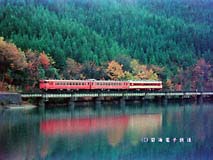

EF58についてはXに1コマをアップ(←Xの投稿です。ブラウザの←から戻って下さい。)しています。Xには未掲載のものとして、キハ82系の「南紀」をご覧に入れます。昔からの有名撮影地である波田須。1982年の鉄研夏合宿では同級生たちが好んで訪れました。

駅から近いという知識しかありませんでした。Nさんに車を走らせていただいて、眼前に海が広がったときは「ここだ!」と声を上げたのを覚えています。

40年の時を経て、周囲の樹木の成長で海は僅かしか見えなくなっているとのことです。キハ82系の後継として民営化当初の頃に登場したキハ85系も既になく、HC85に置き換わっています。それらを思うと、40年という年月の長さを感じます。(26.1.11)

●構内放送(26.1.4)【5300系への機器流用が迫った頃の5200系】

(←拡大画像 javascriptを使用)

明けましておめでとうございます。曜日配列の関係で連続した休暇が取りやすかったことと思います。碧電は今回が新年最初の定期更新となります。

(←拡大画像 javascriptを使用)

明けましておめでとうございます。曜日配列の関係で連続した休暇が取りやすかったことと思います。碧電は今回が新年最初の定期更新となります。

今日が最初のと言っても、Xの投稿は通常どおり金曜日(1/2)から始めています。それをそのまま掲載というのでは碧電本編をご覧いただいている方には申し訳なく思います。そこで、トップ画像としてXでは未公開の写真をご覧に入れます。

40年前の1985〜1986年の年末年始休暇は12/28〜1/5でした。その休暇最終日、朝は下のX投稿に出てくる帰省列車「ふるさと号」を撮影。午後から名鉄の河和線の撮影に行っています。通常、本線の三河地区では見られなかったパノラマDXが目当てであったと思います。DXだけはカラーで撮っていて、他はモノクロですので、力の入れ方の違いが感じられます。

しかし、「ついで」であったモノクロもとっくに撮り直しができないものになっています。今回ご覧に入れるのは5200系5201Fです。既に5300系への機器流用が決まって、手続き上は廃車が始まろうとしていました。

この編成は中間車の2両が先に廃車になり、5200系の2連としてしばらく活躍を続けました。後年、機器は5300系の2両編成に流用。車体は豊橋鉄道に譲渡され、1900系となって1500V昇圧まで活躍したことはよく知られていますね。

5200系は5000系と共におろそかにしてしまい、更新によって側窓がアルミサッシになった写真はこれしか残っていません。

(←Xの投稿です。ブラウザの←から戻って下さい。)Xの年始投稿第一号はトヨタ系自動車企業の従業員向けに設定された帰省列車「ふるさと号」(回送)です。本列車については碧電開業当初の頃から碧海猿渡駅第2展示室にて扱っています。EF62が20系寝台車を牽く姿は同形の古巣、高崎、信越線では見られなかったものであり、(なかったと断定はできませんが)珍しい組み合わせでした。実際に東海道線で撮れたのはこの日限りでした。(26.1.4)

(←Xの投稿です。ブラウザの←から戻って下さい。)Xの年始投稿第一号はトヨタ系自動車企業の従業員向けに設定された帰省列車「ふるさと号」(回送)です。本列車については碧電開業当初の頃から碧海猿渡駅第2展示室にて扱っています。EF62が20系寝台車を牽く姿は同形の古巣、高崎、信越線では見られなかったものであり、(なかったと断定はできませんが)珍しい組み合わせでした。実際に東海道線で撮れたのはこの日限りでした。(26.1.4)

●構内放送(25.12.28)【動画:碧電エリアのJR線、2025年の話題】

(←動画視聴はこちらから)2025年内最後の定期更新になります。

(←動画視聴はこちらから)2025年内最後の定期更新になります。

既に年末年始休暇に入った方も多いことでしょう。例年ならば年賀状の準備に追われて、だいたい本日(12.28)くらいまでかかってしまいます。しかし、近年の年賀状離れの影響か、今年はピーク時の半分くらいになりました。かけている手間は例年どおりですが、「もう終わってしまったか・・・。」という印象を持ちました。

そういう意味では、比較的余裕のある年末になっています。だからというわけではありませんが、初めての試みとして、2025年に走った話題の列車などを1本の動画にまとめてみました。対象はJR線です。

網羅的に詰め込んだわけではなく、これは今年独自のものと言ってよかろうという話題をある程度厳選しました。ただし、列車のバラエティーも考慮して、独自ではない列車も入れています。

同じアングル固定で何本も列車が来るという構成はしばしば退屈さを招くことがあります。それを避けるため、車窓(走行音)や客扱いの様子を入れるなど、映像に変化を持たせました。

また、説明のテキストの記入はかなりの時間を要しました。これだけでも本稿の1ヵ月分以上のボリュームがあるのではないかと思います。

これ以上の説明は無用ですね。ゆっくりご覧いただければ幸いです。

今年1年、ご覧いただきましてありがとうございました。日曜日の夜から月曜日にかけては明らかに閲覧数が多く、定期的にご覧いただいている方が多数お見えなのがわかります。来る2026年がよい年となりますように。どうぞよろしく願いします。(25.12.28)

●構内放送(25.12.21)【苦渋の決断】

(←拡大画像 javascriptを使用)この週末は大井川鐵道に行ってきました。鉄道ファンではない方向けの年賀状にSLの写真をよく使います。毎年楽しみにしているというお返事を下さる方もあります。年末押し迫る時期ですが、素材収集の目的もありました。

(←拡大画像 javascriptを使用)この週末は大井川鐵道に行ってきました。鉄道ファンではない方向けの年賀状にSLの写真をよく使います。毎年楽しみにしているというお返事を下さる方もあります。年末押し迫る時期ですが、素材収集の目的もありました。

最近、表題の言葉を目にすることが増えたように思います。つい先日、名鉄の社長緊急会見があり、名鉄名古屋駅周辺の再開発計画が「未定」となることが発表されました。

人件費、資材費が高騰する中、長期間、高度な推進力を要する事業です。辞退したというゼネコンさんは先が見通せない状況下に高いリスクを取ることはできないと判断したのであろうと思われます。

時代が変わる前ならば、仕事の取り合いになっていたかも知れません。「みんなやりたい仕事のはずだ」時代の変化は急速ですが、どこか楽観的な見立てが残っていたのかも知れません。

規模はまったく違いますが、訪問したばかりの大井川鐵道でも苦渋の決断が起ころうとしています。唯一の動ける黒いSLであるC10を改装する計画が発表されました。

来年の7月にはSLの大井川本線での運行開始から50周年を迎えます。そのときを姿を変えられたSLだけで迎えることになります。さらには、その状態が全線復旧予定の2029年まで続く見込みと言います。会社の発表には「心苦しい」という文言があります。

奇跡的に1両だけが残っているC10に原型を留めない改造とは何ということを・・・という声がSNSでは溢れています。私もできればこのようなことはしてほしくありません。

しかし、復旧までまだまだ長い年月がかかります。まずは会社が存続しないことには、復旧計画もSL列車もかげろうになってしまいます。ここは計画どおりの全線復旧と黒いSLが再び見られるように見守ること。私たちができることをしていくしかないと思います。(25.12.21)

●構内放送(25.12.14)【シリーズ40年前/高山線のローカル列車】

(←拡大画像 javascriptを使用)40年前の写真の修復を進めています。しかし、時を経るにつれてネガの劣化が進みます。補正には苦労することが多くなりました。

(←拡大画像 javascriptを使用)40年前の写真の修復を進めています。しかし、時を経るにつれてネガの劣化が進みます。補正には苦労することが多くなりました。

今回は高山線を訪れたときに撮ったローカル列車です。遠くへ出掛けた時の写真はついつい主目的の臨時列車ばかりお目にかけています。たまには日常だった普通列車も載せましょうというわけです。

国鉄時代に地元で車掌さんをされていた方のブログ「昭和の鉄道員ブログ」はよく拝読しています。その中に先週載せた「ユーロライナー」の記事がありました。私は列車名を失念していましたが、ブログに時刻表の抜粋が載っていました。急行「ユーロライナーのりくら」9913レです。

撮影ポイントである焼石‐飛騨金山の向かって右側、飛騨金山の発車は11:43です。定期の上り普通列車828Dの到着を待つことがわかりました。828Dは富山発岐阜行。高山線を走破する列車でした。

高校生時代の1978年の秋にもこの列車を撮っていますが、当時はキユニ28が連結されていました。それから7年。既にキユニの連結は終了して、キハ26や55がキハ48に置き換えられたようでした。(25.12.14)

●構内放送(25.12.7)【シリーズ40年前/帰郷後に考えていた撮影計画】

(←Xの投稿です。ブラウザの←から戻って下さい。)

記録ノートを眺めていると、撮影当時のことをいろいろと思い出します。40年前の10.20に東京から愛知に戻って来ましたが、ノートには行きたいと思った撮影ターゲットが3つあったと記されています。

(←Xの投稿です。ブラウザの←から戻って下さい。)

記録ノートを眺めていると、撮影当時のことをいろいろと思い出します。40年前の10.20に東京から愛知に戻って来ましたが、ノートには行きたいと思った撮影ターゲットが3つあったと記されています。

1つは10.26付本稿で紹介した関西線のDD51+サロンエクスプレス。2つ目は小海線にも入ったサロンエクスプレス。そして、3つ目が高山線に入る「サロンカーなにわ」でした。

高山線を訪れた85.11.24はあいにくの雨降り。それでも「なにわ」の他に「ユーロライナー」の設定があり、予定を中止することはありませんでした。

なぜならば、「ユーロライナー」はこの年の夏にデビューしたばかりです。DD51が牽く列車はこのときが初めてだったのです。専用塗装機は592号機1両のみでしたが、首尾よく充当されていました。

この日までは忙しく出掛けています。いずれもYMさんが車を出して快く同行してくれました。改めて感謝したいところです。

しかし、12月に入ると、ぱったり記録が途絶えています。撮影対象がなかったのか、業務が忙しかったのかはわかりません。(25.12.7)

●構内放送(25.11.30)【シリーズ50年前/ひどくブレていたEF5860が】

(←Xの投稿です。ブラウザの←から戻って下さい。)

11.29の土曜日はJRのさわやかウォーキングに参加しました。地元の東刈谷出発なので気軽に参加できますが、コースは約10km。2週連続で10km超えの徒歩になりました。日頃から約3kmの散歩を習慣にしているためでしょうか。くたくたに疲れるということはありませんでした。

(←Xの投稿です。ブラウザの←から戻って下さい。)

11.29の土曜日はJRのさわやかウォーキングに参加しました。地元の東刈谷出発なので気軽に参加できますが、コースは約10km。2週連続で10km超えの徒歩になりました。日頃から約3kmの散歩を習慣にしているためでしょうか。くたくたに疲れるということはありませんでした。

今回は久しぶりの「シリーズ50年前」です。ご覧に入れるのは荷物列車を牽く浜松のEF58の中で、元お召予備機の60号機です。運用を事前に知る術はなく、とにかく来るまで撮り続けるしかありませんでした。

毎日のように線路端に通って1ヶ月近くかかったでしょうか。やっと当たりが出たのは75.5.29でした。撮れた時は友人と「やったー!」と歓声を上げました。

ところが、写真が仕上がって来ると、ひどいブレ。他のクモハ40などもことごとく同様で、これにはがっかりでした。

当時は中学1年生で、父のカメラを持ち出すことを許されるようになったばかりの頃でした。絞りを決めるとオートでシャッター速度が決まるカメラです。最高1/250のため、引き付けて撮るとブレてしまいました。

そのカメラでISO100のフイルム。陽が長い時期であっても、曇り空の18時頃ならば、絞りを2.8くらいには下げる必要があったことでしょう。

それは後年身に付いた知識であって、初心者の中学生には知識不足による失敗は無理からぬことです。記録ノートにはF5.6とありますので、オートでシャッター速度が1/60くらいになったものと思われます。

大西さんの黄変補正ツールで処理してから、google photo の「ボケ補正」という機能を使ってみました。

同機能については、6.22付本稿にてクモハ40の写真を公開しています。その写真と比べて、EF5860の写真は補正効果が顕著でした。特に銀色のお髭は明らかなブレがかなり鮮明になりました。拡大するとまだまだの水準ですが、スマホのような小さな画面で眺める程度ならば十分という画質になったものと思います。

50年の時を経て、「がっかり」が救われるようになるとは驚きです。(25.11.30)

●構内放送(25.11.23)【名鉄ハイキングで犬山検査場へ】

(←拡大画像 javascriptを使用)3連休という方は多いことと思います。季節もよいので遠くへ出掛けられる方が多いのでしょうか。Xの定期投稿は目に見えるほどの低アクセスを感じます。

(←拡大画像 javascriptを使用)3連休という方は多いことと思います。季節もよいので遠くへ出掛けられる方が多いのでしょうか。Xの定期投稿は目に見えるほどの低アクセスを感じます。

私は久しぶりに名鉄ハイキングに参加しました。11.22、23の両日、参加者限定で犬山検査場が公開されました。ハイキングイベントの公報写真では7本の電車が並んでいました。ここまでは無理だろうと思いましたが、実際は東側の行き止まりでほとんど引きが取れません。とても窮屈なポジションでの撮影になりました。

ご覧に入れるのは入り口ゲートの近くです。このような並びがずっと撮れたわけではなく、時間によっては手前の線路に電車が入って塞がれてしまいました。

たまたま撮れたステンレス車4本。全て形式が異なります。奥から300系、3300系、5000系、名古屋市7000形です。横から見たときに「く」の字を形成する点は共通しています。細部に違いがあるのがよくわかる写真になりました。

天気に恵まれて、親子連れの来場が目立ちました。いろいろな電車を間近に見る機会はそうそうあるわけではありません。聞こえて来た来場者の声からは満足度が高かったと感じました。(25.11.23)

●構内放送(25.11.16)【動画:吊掛式たっぷり、琴電旧型電車祭】

(←動画の閲覧はこちらから)このところ、週末になると雨降りが続いていました。しかし、やっと2日とも快晴に恵まれました。

(←動画の閲覧はこちらから)このところ、週末になると雨降りが続いていました。しかし、やっと2日とも快晴に恵まれました。

碧海エリアを土日に通過する「ロイヤルエクスプレス」ですが、この週末は催行中止になった模様です。当初の発表の段階では11/14発のツアーがありました。それが公式サイトのカレンダーからは消えていることを鉄友から教えてもらいました。同車が来るとなぜか天気がイマイチのことが多かったのですが、晴れると今度は中止とは皮肉なものです。

さて、今回は久しぶりの動画です。2002年の末、琴電で行われたイベント企画「旧型電車祭」。カルダン車への置き換えが進んで希少性が増しつつあった吊掛式車の撮影、乗車を存分に楽しむことができるものでした。

12.22に撮った映像のほとんどを使用しましたが、映像を見ただけでは当日の行動を思い出すことができませんでした。

2002年の撮影記録を見ると、車番のほか、撮影時刻、列車番号まで記されています。これは古い資料を綴じたファイルに入っているかも知れないな・・・。

資料はすぐに見つかりました。当時の公式HPからダウンロードした車両の運用計画、時刻表が出てきました。同じ向き、同じ車両の映像が連続しているのはなぜだろう・・・。資料からそれは途中駅で折り返す列車だったことがわかりました。

古い資料は捨てずに残していますが、ばらばらで保存していても見つけられません。やはり、きちんと整理しておきたいものです。

吊掛音重視の映像クリップになっています。音声が聞ける環境でのご視聴をお勧めします。(25.11.16)

●構内放送(25.11.9)【シリーズ40年前/クモユニ147形】

(←碧海猿渡駅第3展示室へ)定期更新に先立って25周年記念画像へのリンクを追加します。

(←碧海猿渡駅第3展示室へ)定期更新に先立って25周年記念画像へのリンクを追加します。

11.5、碧海電子鉄道は25周年を迎えました。長年閲覧いただきまして、ありがとうございます。

この写真は碧電開業当初から掲載しているものです。キハ25形であるため、25周年記念画像に起用し、画質を改善のうえ、差し替えを行いました。

ここまでは25.11.7に記しました。以下は定期更新による続きになります。

この1年の記事を改めて確認してみました。碧海エリアは話題に乏しくなったことは否めません。しかし、私個人の好みや、たまたま複数の話題が重なったりして扱わなかった事柄もあります。とはいえ、シリーズ40年前、50年前を中心に、よくここまでつないで来ることができたものだと思います。

今回は画質改善を図った旧作だけというのはためらわれます。既にXでは公開済みのものですが、40年前、こちらに戻ってきて最初に撮った1コマを紹介しましょう。 (←Xの投稿です。ブラウザの←から戻って下さい。)名古屋で仕事が見つかるまで預かっていただいた会社は土曜日の休みが月に1回だけでした。それが、名古屋の会社は既に週休2日が導入済みでした。だからというわけでもありませんが、85.10.26の土曜日に出掛けています。

(←Xの投稿です。ブラウザの←から戻って下さい。)名古屋で仕事が見つかるまで預かっていただいた会社は土曜日の休みが月に1回だけでした。それが、名古屋の会社は既に週休2日が導入済みでした。だからというわけでもありませんが、85.10.26の土曜日に出掛けています。

荷物電車がクモニ143またはクモユニ147に置き換えられて以来、何度も併結列車を狙いました。ところが、来るのはなぜか143形ばかりでした。それがようやく147X2に当たったのがこの日でした。

この1コマを撮っただけで帰ったようですので、早く147形を撮りたいという意思があったようです。

しかし、荷物電車の併結は長続きせず、この1年後には荷物列車(客車、電車)そのものが一部の例外を除いて廃止になってしまいます。

クモユニ147として改造落成したものの、荷物・郵便車としての活躍は僅か4年。旅客用のクモハ123形に改造されてからのほうがはるかに長い年月を過ごすことになります。(25.11.9)

【彩りの記憶 北陸の鉄路】

表題の写真集が刊行されました。共著者の泉さんは中日新聞の記者さんです。私がXで公開しているBチャンネル再建法による黄変補正がお目に止まり、補正ツールの使い方を教えてほしいとのご依頼を受けました。あらかじめ数点の画像データをお送りいただき、電話でお話ししながら一緒に作業を進めるという方法を取りました。そのときに作業を行った写真も掲載されています。

ツール開発者の大西さんに直接相談された画像もあるそうで、大西さんは補正ツールを使用した写真を載せた写真集が刊行されたことを喜んでおいでです。

私は使い方をお教えしただけですが、それまではあるつまづきで手順がわからなくなっておいででした。そこを突破することで、順調に補正作業を進めることができたそうです。

大半がカラー写真で、多くの写真は変色の補正をされているそうです。北陸地方の貴重な写真が満載です。中日新聞の公式ページの案内はこちらです。

●構内放送(25.11.2)【ロイヤルエクスプレスの訓練始まる】

(←拡大画像 javascriptを使用)本題に入る前に1つ。

(←拡大画像 javascriptを使用)本題に入る前に1つ。

伝言板をご覧になった方は「何だろう?」と思われたかもしれません。テレビ番組の制作会社の方からの写真使用依頼でした。ご担当の方とメールでやり取りをして、BSフジの「鉄道伝説」で名鉄3400系を扱うので、番組内で使用する写真の提供をというご依頼でした。第1回から視聴している番組ですので、快く協力させていただくことにしました。

その放送が本日25.11.2のAM10:00からありました。ご覧いただいた方はいらっしゃるでしょうか。

さて、それでは本題です。

伊豆急の2100系R5編成ロイヤルエクスプレスは機関車に牽かれて北海道や四国でも活躍しています。既に四国ツアーへの充当のため、2シーズン分が甲種輸送として碧海エリアを通過しています。

今回、愛知、岐阜へのツアーが設定されて、自力走行による運転が実現することになりました。同車の来碧を心待ちにしていました。

10.28の昼過ぎ、仲間内からLINE着信。なんと、ロイヤルエクスプレスが下り列車としてこちらに向かっているというのです。他の方からも連絡があって、近場で待ち受けました。しかし、その回送列車は10分前に太陽が雲に遮られてしまいました。

同車は大垣車両区に滞在する形で乗務員訓練が行われるようです。初日の10/30は上下とも好天に恵まれました。翌10/31は雲が目立ったものの、まずまずでした。

碧海エリアのJR線は日頃特急電車の設定がありません。そこを私鉄の観光特急が走行するのはとても感慨深い思いです。(25.11.2)

●構内放送(25.10.26)【シリーズ40年前/地元へ帰って早速活動開始】

(←拡大画像 javascriptを使用)40年前、名古屋市内の会社に通うようになって最初の週が終わりました。アップする10.26は1日早いのですが、今回は85.10.27撮影の1コマにします。サロンエクスプレス東京が紀伊半島を1周して、名古屋へ抜ける列車を関西線で撮るのが目的でした。

(←拡大画像 javascriptを使用)40年前、名古屋市内の会社に通うようになって最初の週が終わりました。アップする10.26は1日早いのですが、今回は85.10.27撮影の1コマにします。サロンエクスプレス東京が紀伊半島を1周して、名古屋へ抜ける列車を関西線で撮るのが目的でした。

中学校時代からよく一緒に出掛けていたYMさんと6:00に出発。車の中では新しい会社がどうかという話をしたのだろうと思います。業務量がひっ迫していて「早く来てほしい」と言われたので、連日帰宅は遅くなりました。

紀勢線内でも撮れましたが、思っていたよりも通過時間が早く、場所選定の時間切れ。その結果、ド逆光でした。関西線内へ移動しようとするも、地図を持参するのを忘れて、迷いながらやっと撮影ポイントにたどり着くことができたようです。撮影記録ノートには、カメラのセットが終わったらすぐに来たと記されています。

民営化後は東海エリアまで来る頻度が減ったものの、鈴鹿F1や八耐の臨時列車でサロンエクスプレスが来ることはありました。原則としてJR東海機が充当されたため、ユーロ色機との組み合わせの期待度が高まりました。(25.10.26)

●構内放送(25.10.19)【あいにくの雨模様だった特大貨物】

(←拡大画像 javascriptを使用)2025.10.14限りでwindows10のサポートが終了となりました。拡張セキュリティーの登録をしましたが、業務にも使用している1台はエラーで登録ができません。会計ソフトなどもwindows10を見放す動きのため、windows11のPCを購入しました。

(←拡大画像 javascriptを使用)2025.10.14限りでwindows10のサポートが終了となりました。拡張セキュリティーの登録をしましたが、業務にも使用している1台はエラーで登録ができません。会計ソフトなどもwindows10を見放す動きのため、windows11のPCを購入しました。

アプリの入れ替えを進めていますが、今のところ、これまでの使い勝手が損なわれるようなことがなくて済んでいます。古いアプリはもう使えないかと思えば、無事に起動。windows10のPCでは条件によってはフリーズしてしまっていたトラブルが解消されました。今回のアップロードについても、新PCを使ってみます。

(←拡大画像 javascriptを使用)

さて、今回は特大貨物輸送です。

10.15に日付が変わってから春日井を出て、南松本行です。7.9にもあった輸送と同様に、なぜか中央西線を通らず、東海道線を上る経路です。

前回は陽が長い時期ゆえ、晴れると側面が陰ってしまうという条件でした。その点、今回は順光になることを確認していました。

ところが、前夜からの雨がまだ完全には上がらず。ISO1600でもF2.5、1/500という厳しい条件になりました。なかなか思うようには行きませんね。

7月にあったばかりなのと、天候がよくないせいか、人出は僅か。撮っているの私を含めて3名だけでした。(25.10.19)

●構内放送(25.10.12)【シリーズ40年前/通勤でも利用した埼京線の開通】

(←Xの投稿です。ブラウザの←から戻って下さい。)今回はXの埋め込みとしました。東海地方の皆さんはあまりなじみがないと思いますが、埼京線が9.30に開業40周年を迎えました。同線は東北・上越新幹線と並行する形で建設された(仮称)「通勤新線」です。

(←Xの投稿です。ブラウザの←から戻って下さい。)今回はXの埋め込みとしました。東海地方の皆さんはあまりなじみがないと思いますが、埼京線が9.30に開業40周年を迎えました。同線は東北・上越新幹線と並行する形で建設された(仮称)「通勤新線」です。

単線非電化、タブレット閉塞、腕木式信号機を使用していたローカル線である川越線が、新線、赤羽線とつながって、池袋行の直通電車が走るようになりました。

私は赤羽線を通勤で利用していましたが、それも終わりが近づいていました。

私はUターン就職を希望していましたが、うまくいかず。思えば、こんな仕事がしたいという明確なビジョンがありませんでした。

大学の先生の後輩が経営者の一人である会社に置いていただいていました。そこからの紹介で名古屋に支社を持つ会社を訪ねたところ、業務量のひっ迫があって、早く来てほしいという話になりました。

9/21の本稿では、乗ったはずの「エキスポライナー」について何も覚えていないと記しました。しかし、仕事に関してはかなり細かいことまで覚えています。それくらい新鮮なことばかりだったのだと思います。

会社には個人事業の方が出入りされていました。その方は技術的なことを深く学んでおられて、新人の私にもいろいろと伝授していただきました。そのときのことが年月が経つにつれてありがたいことであったと思うようになりました。(25.10.12)

●構内放送(25.10.5)【広島車両所保存車両の一部が”最後の”公開】

(←9な仲間たち(25)へ)もう10年近く前でしょうか。例年この時期になると、JR貨物広島車両所で一般公開の案内を兼ねたヘッドマークが取り付けられ、毎年楽しみにしていました。コロナの影響による中断を経て、最近の開催は2023年だったそうです。

(←9な仲間たち(25)へ)もう10年近く前でしょうか。例年この時期になると、JR貨物広島車両所で一般公開の案内を兼ねたヘッドマークが取り付けられ、毎年楽しみにしていました。コロナの影響による中断を経て、最近の開催は2023年だったそうです。

つい最近、公式Xで定員を絞った有料での公開を行うことが発表されました。ここで驚いたのは、公開予定の車両は「最後の公開」とされ、解体予定と書かれていたことです。

Xでは大きな反響がありました。企業判断だから仕方ないという意見。貴重な車両の解体は許しい難いという意見。何とか救う道はないだろうかという声などです。(社員さんもご覧になる公式Xに辛辣なコメントを浴びせるのはいかがなものかというものも・・・。)

広島車両所は改築が計画されており、保存車両が支障するので、この機会に処分するのであろうという見立てがあります。さらには、マナーの悪化や、イベントに人が集まり過ぎることも影響していそうです。

今回の写真は9周年企画「9な仲間たち」の第25回で公開したものです。EF500-901が今回の公開、終了後は解体予定の対象に含まれます。

この写真を撮ったのは1991年、新鶴見機関区の一般公開が行われたときです。このとき、両形式を初めて見ました。INVETER HI-TECH-LOCO。このようにおしゃれで先進的な機関車が活躍するようになるのだと、わくわくしたのを思い出します。

時はバブルの最中。そんな時代に登場したからか、仕様にコスト低減という視野が乏しく、初期費用、維持費とも嵩んだという話は聞きます。

特にEF500形は試験のみで機関車として活躍できなかったものです。それを末永く維持する必要があるのかと言われれば、難しいですねという回答になってしまうのかも知れません。

同様の性格の機関車には津山で保存されているDE50があります。EF500は活躍できなかったからこそ、30年以上残された今になって消されてしまうのは惜しいというのが率直な気持ちです。

なお、使用している写真については、画質改善のため、再スキャンしたものに差し替えています。(25.10.5)

●構内放送(25.9.28)【TADAさん、ありがとうございました】

(←出世した車両たち(28)へ--リンクミス9/29修正--)今回は残念なお知らせです。

(←出世した車両たち(28)へ--リンクミス9/29修正--)今回は残念なお知らせです。

碧電開設初期の頃からの相互リンク先「汽車・電車1971〜」のTADAさんが25.9.23に亡くなられたとの知らせを受けました。

2022.3頃に大きな手術を受けられたものの、お元気になられていました。しかし、再発されてからは、深刻さを増していった様子でした。特にここ最近、急激に体調を崩されたようです。

Xのアカウントをお持ちでしたが、ある日、予約していたサンライズEXP、飛行機をキャンセルしたとの投稿がありました。体力が続く限り、行きたいところへの訪問を続けたいとの意欲が伺われます。覚悟なさっていたとはいえ、無念は察するに余りあるところです。

相互リンク以来、掲示板にお邪魔したほか、オフ会でお会いする機会がありました。初対面は2002.11のことです。

その後も愛知県内の保存車両見学の折にはお声がけをいただくなど、長年のお付き合いになっていました。

主に初期の頃ですが、碧電への写真提供、ご寄稿をいただきました。碧電に興味を持っていただいたのは、学生時代を名古屋で過ごされ、近隣の鉄道にも愛着を持たれていたからだと思います。

今回、ご寄稿の中から、2周年記念企画「出世した車両たち」第28回、名鉄モ900形のページを紹介します。(サムネイルから入れます)進学して名古屋住まいになって間もない頃のお写真です。

細かい会話までは覚えていないため、文中にも出て来る瀬戸線のモ900をたとえ話に持ち出します。

「高校受験のすぐ後、600V最終日に瀬戸線へ行ったんですよ。そうしたら、モ900形がとんでもない音痴ホーンを鳴らしましてね・・・。」

こんな話をすると、にっこりと笑みを浮かべられました。今も優しい笑顔が思い浮かびます。

TADAさん、こんなに早く旅立たれてしまうなんて寂しいですよ。情熱を注がれた各地の保存車の数々。天国から見守って下さいね。

なお、汽車・電車1971〜は管理を託された方によって掲示板が再開されています。故人へのコメントをお寄せ下さいとのことです。(25.9.28)

●構内放送(25.9.21)【シリーズ40年前/なぜか何も覚えていない】

(←Xの投稿です。ブラウザの←から戻って下さい。)

今は大阪万博が開催されています。開催地、夢洲に乗り入れる大阪メトロを除けば、周辺の鉄道による観客輸送は限定的と感じます。高速道路の整備状況など、昭和の時代とは鉄道が置かれた環境が大きく変わりました。

(←Xの投稿です。ブラウザの←から戻って下さい。)

今は大阪万博が開催されています。開催地、夢洲に乗り入れる大阪メトロを除けば、周辺の鉄道による観客輸送は限定的と感じます。高速道路の整備状況など、昭和の時代とは鉄道が置かれた環境が大きく変わりました。

40年前の「つくば博」においては、国鉄は臨時列車「エキスポライナー」を大増発。古い401系初期車やEF80を延命したり、20系のほか、向日町から借りた583系まで活用。まさに交直切換区間を通過できる車両を総動員しているという様相でした。

終幕の日となった85.9.16の朝、私は大宮駅にいました。その時の写真(大宮8:15発の川越線キハ35系)はこちらに掲載しています。しかし、このときは電化、埼京線との直通運転開始間際の川越線を撮ることは目的でなかったことは確かです。

今回ご覧いただくのは、その次に写っていた1コマです。たまたま写っている時計。内心、写っていないかと期待したものです。10:56に常総線のこの列車が取手を発車したことがわかります。

朝、大宮にいたのは、583系の「エキスポライナー23号」に乗るつもりだったからと思われます。

思われると言っても、不思議なくらいに何も覚えていません。記録ノートに転記する前の手帳が見つかりましたが、そこにも何も書いてありません。せめて車両番号をメモしていれば・・・。

エキスポライナー23号は大宮発9:16、取手は10:24発です。万博中央まで行っていたら10:56発の常総線は撮れません。取手で降りたようです。

しかしながら、なぜ何も覚えていないのでしょうか。

当時私は社会人1年生。土曜日の休みは月に1回だけでした。学生時代のように自由に時間が取れなくなって、休みの日には撮影計画を詰め込み過ぎていたようです。

写真は早切りが目立つなど、集中力の欠落が感じられます。趣味なのに楽しむことができていなかった・・・。これを逃すと撮れない、乗れないと、半ば義務感で行動していなかっただろうか。

写真のできや記憶のなさから、そんなことを感じました。もちろん、撮り直しはできないものです。後悔はありません。それでも、このときの欲深さは反省したいところです。惰性で動くことなく、メリハリを付けなくてはと、改めて思います。(25.9.21)

●構内放送(25.9.14)【JR東日本のE501系がJR九州に譲渡】

(←ひびきヶ原駅第1a展示室へ)タイトルの件、ネット上では大きな話題となりました。Xではトレンド上位になったそうですので、既にいろいろな記事、投稿をご覧になられた方は多いことと思います。

(←ひびきヶ原駅第1a展示室へ)タイトルの件、ネット上では大きな話題となりました。Xではトレンド上位になったそうですので、既にいろいろな記事、投稿をご覧になられた方は多いことと思います。

ここでE501系について私なりの見立てを記しておきます。

同系は外観(鋼体)が209系を踏襲したものになっています。901系→209系が登場した際は「コスト半分、寿命半分」が独り歩きを始めました。レンズ付きフイルムの商品名をもじって「走ルンです」と呼ばれた時期がありました。

その流れを汲む交直両用版であるE501系はまもなくデビュー30周年となります。E531系の台頭によって、影が薄くなり、当初の使い方から外れているのは確かです。しかし、209系よりも高出力、高速(120km/h)対応の交直両用電車です。決してチープな「走ルンです」ではない存在かと思います。 譲渡の目的は関門間の交直接続列車への充当とみられています。現行の415系は40年に近い経年になっています。その取り換えにあたって、JR九州としては少数の最新型を開発、導入するのはためらわれたのでしょう。ただでさえ交直流電車は高価です。E501系のような50Hz用を60Hz区間で使うのは比較的ハードルが低いそうで、よい出物であったと言えそうです。

譲渡の目的は関門間の交直接続列車への充当とみられています。現行の415系は40年に近い経年になっています。その取り換えにあたって、JR九州としては少数の最新型を開発、導入するのはためらわれたのでしょう。ただでさえ交直流電車は高価です。E501系のような50Hz用を60Hz区間で使うのは比較的ハードルが低いそうで、よい出物であったと言えそうです。

今回は5両編成からサハ1両を抜いた4連2本が輸送されました。今後、もし10両固定編成も譲渡対象となる場合、4両だけが利用されるのか、それとももう2両の電動車に別調達のクハを連結した編成ができるのか・・・。早くも多くの人の関心を呼んでいるようです。

なお、この2コマはひびきヶ原駅第1a展示室で17年前の415系甲種と並べて常設展示します。(25.9.14)

●構内放送(25.9.7)【武豊発名古屋行のキハ65+58】

(←Xの投稿です。ブラウザの←から戻って下さい。)

40年前の8/31、仕事を終えてから大垣夜行に乗車。岐阜へ向かっています。国鉄では3本目となる欧風列車「ユーロライナー」がデビューしましたが、首都圏まで来るのは平日ばかり。9/1はやっと休みの日になったため、思い切って東海エリアまで出向くことにしたのです。

(←Xの投稿です。ブラウザの←から戻って下さい。)

40年前の8/31、仕事を終えてから大垣夜行に乗車。岐阜へ向かっています。国鉄では3本目となる欧風列車「ユーロライナー」がデビューしましたが、首都圏まで来るのは平日ばかり。9/1はやっと休みの日になったため、思い切って東海エリアまで出向くことにしたのです。

木曽川付近で撮った同車はEF65一般形の牽引で曇り空。一応撮れたけれど、どうもパッとしなかったという印象でした。

ユーロライナーはまた載せる機会があろうと思います。今回は実家に立ち寄る前に撮った武豊線からの名古屋直通列車をご覧に入れます。

当時はあまり愛知には帰っていなかったこともあって、武豊線の使用車両がいつからキハ28、58、65に変わったかは把握していません。キハ35が運用を離脱して美濃太田に疎開回送されたという雑誌記事を最近見つけましたが、時期を確認しそびれてしまいました。(→鉄F誌85-10号に記載がありました。残っていたキハ35形3両が85.6.7を最後に離脱したとのこと。)

それでも、まだ東海道線でも非冷房車が少なからずあった時代に、武豊線の方が冷房化率が高かったのではないかと思われます。

撮影ポイントは国道23号線の陸橋の下にある踏切です。しかし、電柱の移設や機器ボックスの設置によって、実質上撮れなくなってしまいました。(25.9.7)

【動画:783系をプッシュするDE10、引退間際のジョイフル気動車】

(←動画の閲覧はこちらから)このところ動画の新作アップが滞っていました。前作から2ヶ月になってしまいますので、適当なものがあればと、HDDを眺めていました。今回はすぐに「これにしよう」と思ったものです。

(←動画の閲覧はこちらから)このところ動画の新作アップが滞っていました。前作から2ヶ月になってしまいますので、適当なものがあればと、HDDを眺めていました。今回はすぐに「これにしよう」と思ったものです。

冒頭に出て来るDE10にプッシュされる783系。終了間際の撮影になりますが、この少し前の時代の九州では、さまざまな新アイデアによって、これまでになかったような列車が走るようになりました。九州ではこのほかに在来の客車や気動車を改造したジョイフルトレインが多数ありましたが、これらが1994年6月末で全ての団臨用車両が引退することになりました。

バブル経済の崩壊によって、需要に陰りが見られたことでしょう。また、特急列車に新車両が行き渡ってきて、高速化が図られた結果、旧来の国鉄型が足かせになりつつあったという背景がありそうです。

自宅の暗いブラウン管テレビで見るために明るくし過ぎた映像が多いのですが、1日でよくこんなに撮れたものだと、改めて思います。(25.9.7)

●構内放送(25.8.31)【大糸線 ED62が牽く貨物列車】

(←拡大画像 javascriptを使用)定期更新は8月最終日になりました。40度に迫る猛暑は信じられません。夏場はスキャナーのフイルムホルダーが熱膨張して、動作不良が起きるため、作業が捗りません。今回は数少ない最近の取り込み画像から記事を書きます。

(←拡大画像 javascriptを使用)定期更新は8月最終日になりました。40度に迫る猛暑は信じられません。夏場はスキャナーのフイルムホルダーが熱膨張して、動作不良が起きるため、作業が捗りません。今回は数少ない最近の取り込み画像から記事を書きます。

40年前の夏休み、信州ワイド周遊券を利用して、帰省のあと、スロ81系の「お座敷アルプス号」に乗車しました。当日は夕方まで大糸線で撮影していました。

写真は大糸線の貨物列車を牽くED6210号機です。急に来たものを慌てて撮ったのか、アングルが中途半端ですね。

ここで当時のED62の状況を整理してみましょう。同形は85.3改正以降、篠ノ井機関区の配属になっていました。しかし、通常は飯田線と大糸線の担当に分かれており、従前どおり各々伊那松島と北松本に常駐していたと思われます。思われるというのは、大糸線用の2両が北松本にいたのかは自信がありません。

貨物列車のほか、時々入線する臨時の客車列車に充当されていました。翌1986年の訪問時も大糸線の担当は10号機と17号機であったため、飯田線用を含めて篠ノ井の配属になっても、国鉄時代はローテーションがなかった模様です。

一方、飯田線については、南部の貨物列車が廃止され、団臨や工事列車はDE10に変わっていました。ED62は北部の貨物列車を主体に使用されていました。(25.8.31)

●構内放送(25.8.24)【名鉄9524F甲種輸送】

(←拡大画像 javascriptを使用)例年ならばそろそろ秋雨前線が現れて、雨が降りやすくなる頃でしょう。しかし、ここ数年、とりわけ今年は猛暑が収まらず、碧海エリアではカラカラ天気が続いています。植物に水遣りをしていますが、これは毎日続けないと意味がないことでしょう。

(←拡大画像 javascriptを使用)例年ならばそろそろ秋雨前線が現れて、雨が降りやすくなる頃でしょう。しかし、ここ数年、とりわけ今年は猛暑が収まらず、碧海エリアではカラカラ天気が続いています。植物に水遣りをしていますが、これは毎日続けないと意味がないことでしょう。

さて、今回は名鉄では2025年度初となる新車甲種輸送についてです。

8.20に輸送されたのは、9524Fの4連1本です。昨年よりも予定両数が多いため、8両ずつ出て来るのではないかと思っていました。その点、4両だけというのは意外でした。

昨年度投入分によって、既に6000系4連固定編成が全て引退となりました。今年は特別整備を受けていない6500系や6800系を置き換えることが予想されますが、どうなるでしょうか。

日車の製造計画や、名鉄の検査計画を踏まえた調整が行われていることでしょう。会社としては省エネ、省メンテナンス車両への置き換えを加速すると宣言しており、社債が発行されています。これは、名古屋駅周辺の再開発に多額の資金を必要とする環境下においても、古い車両を使い続けることを避けたいという意思が感じられます。(25.8.24)

●構内放送(25.8.17)【シリーズ50年前/キハ181系「つばさ」】

(←拡大画像 javascriptを使用)この週末は高校時代の部活のOB会に参加してきました。懐かしい話題が花盛りであったことは記すまでもありません。たまたま話をした若手の中に全く同業の人がいたのには驚きました。世間の狭さを感じることが時々あります。

(←拡大画像 javascriptを使用)この週末は高校時代の部活のOB会に参加してきました。懐かしい話題が花盛りであったことは記すまでもありません。たまたま話をした若手の中に全く同業の人がいたのには驚きました。世間の狭さを感じることが時々あります。

さて、今回もX記事の埋め込みを考えていました。ところが、碧電開業当初から本編にて公開済みの写真であることに気づきました。それは好ましくないと判断して、直前になって差し替えをすることにしました。

前々回にブルートレイン「紀伊・いなば」に乗車して東京へ行ったことを書きました。その際に撮ったものをご覧に入れます。

東京駅で早朝着の「瀬戸」や「出雲」(碧電本編掲載済み)を撮った後、上野駅に移動しました。結構ギリギリになったようですが、事前にホームを調べていたことが幸いして、キハ181系の「つばさ」に間に合いました。

この「つばさ」については、前年の夏休み、乗車する予定で指定席が取れていました。しかし、やむを得ない事情があって、旅行そのものが中止になってしまいました。

その後、12月には485系電車に置き換えられたため、気動車時代ただ1コマの写真になりました。ネガは同行した友人に貸したままになってしまったため、色褪せたプリントからのスキャンです。

さらにその後の「つばさ」についてですが、改軌によって山形新幹線に移行したことは皆さんよくご存知のことでしょう。さらについ最近の動向として、1067mmゲージで残った一部区間では、電化設備が災害復旧の機会に撤去され、非電化となりました。電車化のために張られた架線が撤去されたのです。

貨物列車や優等列車が来ない閑散区間化、気動車の性能向上に伴って、架線がないほうが安上がりという判断になったようです。その安上がりとは、電化設備の維持費のほかに、災害の被災リスクを下げることも含まれます。

磐越西線や長崎本線でも同様の動きがあり、電化が近代化のステータスとして推進された時代はとっくに終わっているようです。(25.8.17)

●構内放送(25.8.10)【シリーズ40年前/珍しかったEF65PF+旧形客車の団臨】

(←Xの投稿です)今回は久しぶりにXの埋め込みにしてみました。なぜそうしたのか。それは、当初の予想に反した反響があったからです。

(←Xの投稿です)今回は久しぶりにXの埋め込みにしてみました。なぜそうしたのか。それは、当初の予想に反した反響があったからです。

既にお仕事が夏休みに入った方は多いことでしょう。例年、この時期は閲覧数が伸び悩みます。せっかく記事を書くのだから、より多くの方に見ていただきたい。それゆえ、低視聴率下ではお茶濁しに向かってしまいがちです。

今回Xに投稿したのは「シリーズ40年前」として、EF65PFが牽く旧形客車です。撮影当時はEF58が激減して、一部の方にはEF65PFはにっくき存在ですらありました。それを出したところであまり受けないのではないか。そんな予想が頭をよぎりました。

ところが、多数の「いいね」のほか、何件もコメントが付きました。皆さんお休みで旅行などにお出かけではないのだろうか。反応の良さは意外に思えました。

代表的なコメントは、「EF65PFが旧形客車でお客さんを乗せたとは知らなかった。」という主旨でした。EGもSGもない形機関車と旧形客車の組み合わせが意外に思われたようです。40年の時を経た写真ですが、新鮮さすら感じた方がいらしたわけです。

旧来型のHPはなかなか見ていただけなくなったことには何度も触れました。しかし、過去ログは以前よりもご覧いただけている傾向が見られます。毎週欠かさずではないけれど、数週間まとめてご覧いただいている方が増えているのかも知れません。それを考えると、速報ものを除けば、いつ何を投稿するタイミングは気にしない方がよいのでしょうね。

Xにはコメントや関連する写真の返信をいただきました。その結果、知らなかったことに出会うことができました。アカウントをお持ちの方に限られるかも知れませんが、ぜひ返信にも目を通していただければと思います。(25.8.10)

●構内放送(25.8.3)【ブルートレイン初乗車から50年】

(←拡大画像 javascriptを使用)1975年の夏休み、東京へ行くことになりました。友人2人に私の家族というメンバーです。2人とは小学校6年生くらいから一緒に撮影に出掛けていました。

(←拡大画像 javascriptを使用)1975年の夏休み、東京へ行くことになりました。友人2人に私の家族というメンバーです。2人とは小学校6年生くらいから一緒に撮影に出掛けていました。

上京することになった動機は、碧海エリアを深夜に通過する「出雲」、「瀬戸」を撮るということでした。

3人で計画を立てるのはとても楽しいものでした。東京駅以外に上野駅でも撮れる列車をリストアップしました。

名古屋→東京で利用した寝台特急「紀伊・いなば」はこの年の3月にできた列車です。新幹線の博多開業で「あさかぜ」1往復が削減。浮いた14系を活用したものでした。

前日の夜、最終電車で名古屋へ。12番線に到着した「紀伊」を撮ったのがこの写真です。

中学生の身分では深夜の名古屋駅で撮影する機会はまずありません。DD51が牽くブルートレインはわくわくしました。

ただ、夜間撮影の知識はありません。それでも、鉄道ピクトリアルの写真コンクールの作品に記されているデータを見ていて、カメラに付いている最長のシャッターである1秒を選びました。絞りはヤマカンで5.6にしました。

ほとんどあてずっぽだったわけですが、写真店から仕上がってきた写真にちゃんと写っていたのはとても嬉しく思いました。

もう50年が経過しましたが、ついこの間のことのような感覚です。

余談になりますが、DD51890は民営化後も稲沢に留まり、青更新色時代に撮っています。(25.8.3)

●構内放送(25.7.27)【名鉄三河線「豊田おいでんまつり」応援車】

(←拡大画像 javascriptを使用)この週末は話題が豊富でした。西武鉄道2000系の近江鉄道譲渡に伴う甲種輸送。豊田おいでんまつり花火大会輸送における三河線の応援車投入、愛知環状鉄道への315系貸し出し。また、西武甲種に相前後して373系F7編成が静岡に向けて回送されていきました。他にも名鉄蒲郡線で3100系、3150系が運行され、それに押し出された形の6009Fが河和線の急行に充当されたりと、1日では回り切れないものでした。

(←拡大画像 javascriptを使用)この週末は話題が豊富でした。西武鉄道2000系の近江鉄道譲渡に伴う甲種輸送。豊田おいでんまつり花火大会輸送における三河線の応援車投入、愛知環状鉄道への315系貸し出し。また、西武甲種に相前後して373系F7編成が静岡に向けて回送されていきました。他にも名鉄蒲郡線で3100系、3150系が運行され、それに押し出された形の6009Fが河和線の急行に充当されたりと、1日では回り切れないものでした。

私は西武甲種を撮って、その足で三河線の竹村付近に向かいました。おいでんまつり応援車を毎年楽しみにしているからです。

昨年から三河山線の運行パターンが変わり、土橋−豊田市シャトルがなくなる代わりに、知立−猿投の運行が4本/時から6本/時になりました。今年もそこは同様でした。

昨年は応援車が全て3500系で、物足りなさを感じました。それが、今年は9500系の在来タイプ、9520番台車、3500系の3タイプとなりました。

例年、知立駅で観察してくれる人が複数あって、充当車両をXでアナウンスしてくれます。とてもありがたいことです。3本目として9513Fが発車待ちであるとの投稿があり、それまで撮ることにしました。

最近は休日ダイヤで6000系2両の代わりに3500系や9500系が充当されることがあるそうで、おいでんまつりの日しか見られないものではなくなってきています。(25.7.27)

●構内放送(25.7.20)【JR西日本の12系が大井川鐵道へ】

(←拡大画像 javascriptを使用)今週もJR貨物の機関車が牽いた話題の列車です。

(←拡大画像 javascriptを使用)今週もJR貨物の機関車が牽いた話題の列車です。

既にネット上では多くのニュースが流れているとおり、JR西日本に残っていた12系客車が大井川鐵道へ譲渡のため、甲種輸送として西浜松まで運ばれました。

西日本で12系の公開イベントがあった際、「当社での公開は最後」と記されていたこと。大鐵の鳥塚社長が「トーマスを冷房化したい」と、ブログで述べていたこともあって、かねてから噂が飛び交っていました。両社からの公式発表は12系が長年のねぐらとしていた宮原から発送されて東へと向かっているタイミングでした。

列車は甲種輸送と記しました。宮原から吹田までは西日本のDD51でしたが、ここからJR貨物のEF66130号機に交代しました。同形の稼働機は残り少なくなっており、目にする機会がいっそう減っています。同機の抜擢は残り少なくなった活躍に華を添えたいという意図があったのでしょうか。

JR東海エリアを通過する客車といえば、思い出されるのが東武鉄道に譲渡されたJR四国の12系、14系です。2016.9.29に碧海エリアを通過していきました。掲載ページのリンクを記しましたが、このとき、私は「JR貨物のEF210かEF66-100番台が牽く姿を見たかった・・・」という希望に触れています。それが9年の年を経て実現したことになります。12系は両端がスハフのきれいな編成であったことは、その価値を高めたものと思います。

時を同じくして、JR東日本ではSL+12系の反対側に連結されていたEL、DLに代わって、GV-E197形が旅客列車デビューとなりました。(ただし、初日の7.19はD51の動輪、ロッド類がロックされたまま発車するトラブルで安中で打ち切り)

かつてはノーマルな12系を国鉄型のEL、DLが牽くのはごく見慣れた光景でした。しかし、今後はそれがまず見られないものになりそうです。そんな時代になりました。(25.7.20)

●構内放送(25.7.13)【陽の長い時期に特大貨物】

(←拡大画像 javascriptを使用)311系の廃車回送ツアーが25.7.12に実施されました。最後は自宅に近いところで見送ろうと考え、猿渡川を渡ったところに出向きました。

(←拡大画像 javascriptを使用)311系の廃車回送ツアーが25.7.12に実施されました。最後は自宅に近いところで見送ろうと考え、猿渡川を渡ったところに出向きました。

当日の運転士さんはカメラマンを見つけてはタイフォンを鳴らして下さいました。もう多くの方が存分に写真をご覧になられたことと思いますので、311系の掲載は見送ります。

さて、今回は久しぶりに特大貨物輸送を扱います。25.7.9に日付が変わった頃、シキ801号による特大貨物列車が春日井を発車しました。稲沢からは牽引機がEF210-124に交替して、未明の東海道線を東へと向かいました。この日は西浜松までの運転です。

23.11.19にも特大貨物の写真をご覧に入れました。このときは日の出が遅く、浜名湖第4橋梁では日の出から17〜18分後の通過となりました。

その点、今回は陽の長い時期の運転となりました。しかし、それによるデメリットもあります。太陽がより北側から昇るため、晴れると側面には陽が当たりません。そこは浜名湖を渡ることにこだわって、露出補正を行うに留めました。

今回の特大輸送ではもう一つ注目点があります。それは、春日井→南松本という設定区間であるにも関わらず、中央西線を北上せず、東海道→武蔵野、南武→中央東線経由となったことです。撮影地で詳しい人に尋ねたところ、確認はしていないが、何か中央西線の制限に抵触していたのであろうということでした。

往復時には全線開通した国道23号線の新設区間を初めて利用しました。帰りは朝の混雑する時間でしたが、最後の信号から自宅に近いインターまで、辛うじてノンストップで帰って来られました。(25.7.13)

●構内放送(25.7.6)【311系の新快速、特別快速運用は315系に】

(←拡大画像 javascriptを使用)311系は6月末までの運行とアナウンスされていました。末期には憶測に基づく投稿がSNSで見られましたが、6/30の朝には所定の運用順序どおりの列車に充当されました。朝の2308F新快速豊橋行、折り返し2115F特別快速はG1、G11の2本併結の8両編成です。結局、この1往復で大垣車両区に入庫して、定期運行が終了となりました。

(←拡大画像 javascriptを使用)311系は6月末までの運行とアナウンスされていました。末期には憶測に基づく投稿がSNSで見られましたが、6/30の朝には所定の運用順序どおりの列車に充当されました。朝の2308F新快速豊橋行、折り返し2115F特別快速はG1、G11の2本併結の8両編成です。結局、この1往復で大垣車両区に入庫して、定期運行が終了となりました。

平日の夕方にも豊橋まで行く新快速の運用がありますが、2本とも313系に差し替えられました。さらに、翌7.1には315系の4x2の編成が新快速、特別快速の運用に入りました(サンライズ出雲・瀬戸の不具合の影響で充当列車は変更)

これまで、大府−豊橋では315系の営業運転列車はありませんでした。名鉄本線と並走する区間(武豊線直通列車を除く)では、オールロングシートの快速系列車を避けているのではないかと思っていました。それがあっさりひっくり返されました。

現状、311系と313系の共通運用であった5本の運用は全て315系になっているそうです。1日の走行キロがあまり伸びない運用のようです。

引退間際の車両を控えめに運行していたダイヤに新車を充当するのは少々もったいない使い方のようにも思われます。今後の動向を見守りたいと思います。(25.7.6)

【動画:北陸鉄道ED301+モハ3751】

(←動画の閲覧はこちらから) 北陸鉄道の電気機関車。除雪用としてED201、ED301の2両が在籍していました。これらが事前に予告されたうえで動くことは滅多にありません。そのうちのED301号が走るとわかったのは、2002年のことでした。鉄道の日イベントとして、電車を牽引し、お客さんを乗せるといいます。

(←動画の閲覧はこちらから) 北陸鉄道の電気機関車。除雪用としてED201、ED301の2両が在籍していました。これらが事前に予告されたうえで動くことは滅多にありません。そのうちのED301号が走るとわかったのは、2002年のことでした。鉄道の日イベントとして、電車を牽引し、お客さんを乗せるといいます。

既に碧電では田園茶屋駅で「私鉄の機関車が牽く旅客列車」のコーナーを設けていました。そこに思いがけず北陸鉄道が加わることになりました。

鉄道の日の前後には青春18きっぷと同様に使えるフリー切符が発行されました。それを利用して現地を訪れました。鶴来駅留置の段階ではよく晴れていましたが、運転の時間には曇ってしまったのは残念でした。

ここでED30形について触れておきましょう。同車の台車は電気式ガソリンカー、キハニ36450が履いていた2軸側のものとされています。鉄道史上も貴重なものです。それが、平成の時代に入ってから、西武鉄道701系の台車に振り替えられ、カルダン駆動になっていました。

ところが、その後はもう1両のEL、ED201(旧台車、モーターのまま)が残留して、改修されたED301は2010年に廃車になりました。いくらも使われないうちに廃車とは、いったい何のための更新だったのでしょうか。台車改修後の稼働シーンはたいへん珍しいものと思われます。(25.7.6)

●構内放送(25.6.29)【引退間際の311系が再び武豊線に】

(←拡大画像 javascriptを使用)武豊線から311系が撤退したのは2024年3月のダイヤ改正時のことでした。神領区の315系に持ち替えが行われたため、もうよほどのことがない限り、311系が武豊線を走ることはないであろうと思われました。すると、その「よほどのこと」が起きてしまいました。

(←拡大画像 javascriptを使用)武豊線から311系が撤退したのは2024年3月のダイヤ改正時のことでした。神領区の315系に持ち替えが行われたため、もうよほどのことがない限り、311系が武豊線を走ることはないであろうと思われました。すると、その「よほどのこと」が起きてしまいました。

6.23に近江長岡で落雷による信号機故障が発生。復旧には時間を要するとして、関ヶ原〜米原の終日運休が決まりました。その結果、夕方から武豊線に入る予定の315系が米原から戻れなくなったとのことです。

この日、311系G1編成は日中、大垣−関ヶ原の折り返し運転に使用されていました。垂井線を上り方向にも走らせて、一見逆走にも見えたそうで、これも久しぶりのことと聞きました。

その311系G1編成が2850F区間快速武豊行(名古屋16:43発)に入ったとの情報が来ました。急いで沿線へ行き、折り返し列車は撮れましたが、草が目立ってイマイチです。そこで、311系時代から運用を調べていた人と一緒に翌朝行ってみることにしました。

首尾よく代走運用中の差し替えはなく、315系の運用どおりに走りました。同じ地点で撮っていた方が早速Xに投稿されましたので、ご覧になられた方もおみえのことでしょう。

本稿を記した翌日の6/30は311系の定期運行終了日とされています。廃車回送を利用したさよなら団臨が7/12に予定されているため、デビュー当時の思い出などはまた改めて記事を書きたいと思います。(6.29)

●構内放送(25.6.22)【唯一の低屋根クモハ40/三河海線刈谷市折り返しの教習列車】

(←Xの投稿です。ブラウザの←から戻って下さい。)

浜松道駅展示室で公開している浜松工場入出場車。撮り始めて50年が経過しています。実は未公開の写真が残っていました。なぜか・・・。それは、ブレがひどくて使えないと判断していたためです。最高シャッタースピードが1/250で、暗いとスピードが遅くなりました。

(←Xの投稿です。ブラウザの←から戻って下さい。)

浜松道駅展示室で公開している浜松工場入出場車。撮り始めて50年が経過しています。実は未公開の写真が残っていました。なぜか・・・。それは、ブレがひどくて使えないと判断していたためです。最高シャッタースピードが1/250で、暗いとスピードが遅くなりました。

マニュアルを見ていて、フイルム感度の設定を変えればシャッター速度を稼ぐことができる方法を見つけました。しかし、それが初めての中学生にはわからず、反対にしてしまいました。(設定感度を下げてしまった)

スマホでGoogle photoというアプリを使っています。その機能として、「ぼけ補正」が追加されました。Xのフォロワーさんがなかなか優れているというコメント入りで作例を紹介してくれました。それがきっかけになり、私も順次適用しています。

ブレ幅が小さいものはネット上で公開する画質ならば、言われなければわからない水準になります。しかし、ブレが大きいと、見違えるようにというわけにはいきません。

それでも、もう50年が経った写真です。資料としても貴重なものと考えて、Xで公開することにしました。

その結果、多くの方から「いいね」だけではなく、コメントをいただきました。

牽引車代用。まさに裏方です。地味な存在の電車でしたが、今なお注目して下さる方が少なくないことに驚きました。

(←拡大画像 javascriptを使用)今回はもう1コマ。

定期更新当日となる6.22、ウマ娘サボ狙いで三河線を撮っていた鉄仲間から連絡が来ました。それによると、6518Fの教習車が来たといいます。その後の動向が読めないため、この情報ではまだ動きませんでした。

その後、教習車はすぐに戻ってきた(→時刻から刈谷市折り返しと推定できる)、別の人から知立ライブカメラで同編成が知立駅3番線から発車したのが確認できたとの連絡がありました。

ここで取るものも取り合えず、最短時間で行ける重原−知立の国道23号線下付近へ行ってみました。刈谷市折り返しには間に合うはずです。

折しも6.19には東海道線の安城駅で信号機の赤固着が発生。名鉄線が振り替え輸送対象となりました。私は油断してしまい、撮れませんでしたが、18時台から刈谷市折り返しの臨時電車が増発されたとのことです。

今日撮れた教習列車は刈谷市折り返しの非常時対応も訓練内容に含まれていたのではないかと思われます。刈谷から複線の刈谷市駅には知立方面へ直接折り返しできるポイント、信号機がありません。単線になる小垣江方に引き上げ、転線する必要があります。ポイントや信号の扱い、指令所とのやりとりを含めて、日頃はない手順の訓練が必要な場面と思われます。(25.6.22)

●構内放送(25.6.15)【動画:飯田線ゆうゆう東海、トロッコファミリー号ほか】

(←動画の閲覧はこちらから) 今回は久しぶりに動画です。

(←動画の閲覧はこちらから) 今回は久しぶりに動画です。

1996年の11月1日、主に1500V昇圧が決まった豊橋鉄道を訪れるため、大阪から愛知の実家に帰っていました。たぶん最終のアーバンライナーに乗ったのでしょう。

11.2、豊鉄撮影を終えたあと、デビュー前の試運転を行っていたキヤ95を撮っています。

さらに翌11.3、飯田線の三河東郷を訪れました。Hさんの調査によって、午前中に臨時列車が立て続けに来ることがわかっていたためです。

13日金曜日の夜にはアップロードしていますので、ご覧いただいている方がお見えかも知れません。Xで案内したところ、「ゆうゆう東海の動画はなかなかない」というコメントをいただきました。そこはあまり出す人がいないものを公開できたと自負しています。

説明は不要ですね。サムネイル画像から視聴できます。(25.6.15)

●構内放送(25.6.8)【シリーズ40年前/EF65PF初期型の転入、団臨充当】

(←拡大画像 javascriptを使用)今月に入ってからまだ1コマも撮っていません。本日(25.6.8)は9863レで検査明けや廃車予定のタキが来るとの情報をもらっていましたが、改正後のダイヤよりも30分くらい早く通過したとの連絡があり、撮り逃しました。

(←拡大画像 javascriptを使用)今月に入ってからまだ1コマも撮っていません。本日(25.6.8)は9863レで検査明けや廃車予定のタキが来るとの情報をもらっていましたが、改正後のダイヤよりも30分くらい早く通過したとの連絡があり、撮り逃しました。

さて、今回は40年前の碧海エリアの東海道線の団臨についてです。まずは、当時の環境について書いてみます。

85.3ダイヤ改正までは東京区に3両のEF58が配置されていて、碧海エリアにも来ていました。しかし、同改正以降は93、160が廃車になりました。さらに、宮原区のEF58形3両も引退を迎えています。

運用に余裕が出た下関のEF62のほかに、稲沢機関区のEF65が団臨の運用にも充当されるようになりました。84.2改正で浜松のEF58がなくなって以降、沼津のEF65が時々見られましたが、稲沢は記憶にありません。(運用の乱れ等による突発的なものはあった模様)

運用の増加に備えたものなのか、85.3改正の前後、田端からEF65PFの初期型が転入しています。PS17パンタ付きのEF65PF初期型は1975年くらいまで下関や広島配属のものが来ていました。しかし、それらは宇都宮へ転属して見られなくなっていました。そういう意味では、久しぶりの復帰になったように思います。

当時、稲沢区には圧倒的多数の一般形のほか、F形が配属されていました。そこにPF形が加わり、バラエティーに富む陣容になったことになります。それらは特に区別されることなく、貨物列車を中心に、時々団臨を牽いていました。(25.6.8)

●構内放送(25.6.1)【名鉄6000系4連固定編成のさよなら団臨】

(←拡大画像 javascriptを使用)5.24の早朝、舞木検査場に入場した6003F。公式HPで公表されたお別れ列車は予想どおり運用上は舞木発着になりました。

(←拡大画像 javascriptを使用)5.24の早朝、舞木検査場に入場した6003F。公式HPで公表されたお別れ列車は予想どおり運用上は舞木発着になりました。

同じ6000系でも瀬戸線転属車や、本線に残っても特別整備未施工車はとっくに廃車になっていることを考えると、製造初年製の編成がよくここまで残っていたものです。

最高速度が100km/hに制限され、運用上の使いづらさがあったことと思われます。それでも、河和線、知多新線の全車一般車特急の運用にも入る機会がありました。

今回の廃車計画が終わると、最も古いのは1978年製の蒲郡ワンマン編成(6009Fほか)となります。6003Fの2年弱あとに製造されたものになります。

また、三河線ワンマン車対応でリニューアルされた2両組成の編成はしばしば他路線でも運用されています。これらはいつまで残ることでしょうか。今後、全検、重検といった大規模な検査を通すかどうか、微妙なところではないかと思われます。(25.6.1)

●構内放送(25.5.25)【名鉄で運用修正か】

(←拡大画像 javascriptを使用)5/4付本稿では、名鉄6000系4連固定編成最後の稼働車となった6003Fについて触れました。5.24の早朝、舞木検査場に入場したそうです。公式HPで同編成を使ったお別れイベントが行われると発表された矢先のことでした。イベント列車が本宿発着になっていることから、舞木を拠点にするのかも知れないと思われました。

(←拡大画像 javascriptを使用)5/4付本稿では、名鉄6000系4連固定編成最後の稼働車となった6003Fについて触れました。5.24の早朝、舞木検査場に入場したそうです。公式HPで同編成を使ったお別れイベントが行われると発表された矢先のことでした。イベント列車が本宿発着になっていることから、舞木を拠点にするのかも知れないと思われました。

同日から運用に変化がみられるとのことです。細かいところまではわかりませんが、6000系、6500系4連のほか、一部特別車も1200系と2200系の持ち替えなどが見られるとのことです。その影響でしょうか。1200系の付属編成とも位置付けられる1800系の普通列車ができたようです。

以前にはあったもので、特段珍しいわけではありませんが、久しぶりに見たように思いました。(25.5.25)

●構内放送(25.5.18)【シリーズ50年前/続行でやってきた気動車団臨】

(←拡大画像 javascriptを使用) 50年前の1975年に撮った気動車の団臨。突然やってきて驚かされました。しかも、立て続けに2本が続行。

(←拡大画像 javascriptを使用) 50年前の1975年に撮った気動車の団臨。突然やってきて驚かされました。しかも、立て続けに2本が続行。

まだネットには出したことがない1本目をXにて公開したところ、キハ58系に詳しいkami@kitamiさんからコメントをいただきました。幌枠や手すりの特徴から富士重工製のキハ28とのこと。当時名古屋局に配置されていた該当車は2両。前面の「架線注意」の表示やステップの有無からキハ282355と特定されたということです。

これは詳細な知識、データがないととても判別などできない緻密さですね。詳しくはkami@kitamiさんの引用ポストを参照ください。 (←掲載ページ、碧海猿渡駅第3展示室へ)もう一コマは2本目のキハ58系5連です。こちらは碧海猿渡駅第3展示室に長年にわたって掲載中です。

(←掲載ページ、碧海猿渡駅第3展示室へ)もう一コマは2本目のキハ58系5連です。こちらは碧海猿渡駅第3展示室に長年にわたって掲載中です。

この先頭車についてもkami@kitamiさんから「鑑定」をいただきました。

貫通扉下のプレートに記載の形式番号は不鮮明ながらもキハ58712と読めました。この点については、1975年当時に非冷房で、形態の特徴が合致するのは712しかないとのことです。

この車は翌年には七尾に転属。さらに弘前に転属してJR東日本の所属になったそうです。そして、廃車後はサハリンに渡ったとご教示をいただきました。

判別の詳細についてはこちらを参照ください。

50年前に撮った車両の詳細がわかったのはたいへんありがたく思います。神@北見さん、ありがとうございました。(25.5.18)

●構内放送(25.5.11)【令和7年5月8日は「758の日」にちなんで】

(←拡大画像 javascriptを使用) 日付にちなんだ車両の写真をアップすること。通称「日付ネタ」については何度も触れています。月日ならば毎年同じ日が来ます。しかし、それが年まで絡むとなると、同じ数字には当面達しないということになります。

(←拡大画像 javascriptを使用) 日付にちなんだ車両の写真をアップすること。通称「日付ネタ」については何度も触れています。月日ならば毎年同じ日が来ます。しかし、それが年まで絡むとなると、同じ数字には当面達しないということになります。

令和表記で5月8日は758。Xでは「758の日」や「なごやの日」というタグ等が目立ちました。

名古屋鉄道(名鉄)にも758号車が存在しました。モ750形の1両です。たまたまではありますが、同車の旧塗装時代の写真を所蔵していますので、それを公開することにしました。

1978.7.31、大垣夜行で大垣へ行き、近鉄揖斐線で揖斐へ。バスに乗り換えて名鉄の本揖斐駅へ行き揖斐線に乗車。黒野で下車して沿線撮影をしました。その後、忠節まで乗車したのがモ758でした。赤と旧塗装のペアでしたが、旧塗装の758に乗車したのはいうまでもありません。

ちなみに、同車は自動ドアではなく、手動で閉じて車掌さんがロックだけする(空気圧か?)という仕組み。扉が閉まっていないと、車掌さんが飛んできて、閉めていました。ロックが効いていないと、走行中にドアが開いてしまうのです。2両が貫通していないため、雨の日はたいへんだったことでしょう。

1975.6のスカーレット化開始から3年以上が経過して、1500Vの本線系では旧塗装車は残り僅かでした。それが、岐阜の600V区間では塗り替えの進行が遅いという印象でした。当日はほかにも何両かの旧塗装車を見かけました。(25.5.11)

●構内放送(25.5.4)【名鉄9500系新車デビューと6000系の動き】

(←拡大画像 javascriptを使用) GWは後半に入りました。このところ、気温、天候の変化が激しいようです。朝夕冷え込んだかと思えば、日中は暑さを感じたり、晴れていても夜は突然雨になったりと。

(←拡大画像 javascriptを使用) GWは後半に入りました。このところ、気温、天候の変化が激しいようです。朝夕冷え込んだかと思えば、日中は暑さを感じたり、晴れていても夜は突然雨になったりと。

さて、昨年度末までに製作された名鉄9100、9500系仕様変更車ですが、5本全てが営業運転に入りました。

三河線では9521Fが最初の営業運転に充当されて驚かされたところでしたが、その後、9523Fに差し替えられたうえで三河線での営業運転が続いています。

休日ダイヤでは、日中、山線側の4連編成の運用がない一方、海線は終日折り返し運用があります。そのせいでしょうか。この連休中は海線側での運用が目立っています。5/2は碧南停泊。これは、差し替えが困難なことを意味します。5/3は通常の流れどおり、終日海線で運行。5/4は朝だけの運用で碧南留置になるのが通常だそうですが、日中も運行されました。今日、知立へ向かうときに9523Fに当たりました。2連の運用を肩代わりしたとのことです。せっかくの新車です。昼寝させておくのはもったいないですね。

(←拡大画像 javascriptを使用) 新車のデビューに押し出される形で6000系4連編成3本が運用を離脱したようです。6004、6015Fが舞木、6005Fが新川に留置されているとのことです。そして、6003Fが6000系4連では残る唯一の稼働編成になりました。

(←拡大画像 javascriptを使用) 新車のデビューに押し出される形で6000系4連編成3本が運用を離脱したようです。6004、6015Fが舞木、6005Fが新川に留置されているとのことです。そして、6003Fが6000系4連では残る唯一の稼働編成になりました。

その6003Fですが、定期更新の本日、吉良吉田行急行につながる運用に入ったとの連絡が来ました。特に予定がなかったため、知立−吉良吉田の往復に乗車することにしました。西尾線で通過駅が連続する桜井→南安城では6000系のマックスである100km/hに達しました。爆音走行を動画で録っておきたいと思っての乗車でしたが、期待どおりでした。

6003Fがいつまで走るかはわかりません。同編成が引退しても、蒲郡線ワンマン車を犬山へ送る運用は残ります。しかし、電動車側が先頭の急行となると、なかなか機会がないということになってしまいそうです。(25.5.4)

●構内放送(25.4.27)【シリーズ50年前/国道419号線アンダーパス工事仮線をゆく165系】

(←拡大画像 javascriptを使用) 世間はGW入りしたことになっていますね。しかし、今年は曜日配列の関係で長期休暇が取りにくいとも言われます。個人事業の私には全くと言ってよいほどに実感がありません。

(←拡大画像 javascriptを使用) 世間はGW入りしたことになっていますね。しかし、今年は曜日配列の関係で長期休暇が取りにくいとも言われます。個人事業の私には全くと言ってよいほどに実感がありません。

さて、今回は50年前の写真になります。既に一ヶ月ほど前、Xで公開しましたので、ご覧いただいている方もおみえのことでしょう。

野田新町ー東刈谷にある国道419号線から衣浦豊田道路につながる4車線の道路は東海道線の下を通っています。そのアンダーパス橋梁の工事のため、1974年に仮線に切り替えが行われていました。

1コマ目は当時の写真です。カーブと路盤強度の関係でしょうか、制限速度は50km/hでした。それゆえ、シャッター速度が遅いコンパクトカメラでもブレが最小限で納まるメリットがありました。

この列車は153、165系8連の基本編成の後部に165系4両を連結した12両編成。増結車は豊橋で切り離され、折り返し飯田線の急行「伊那3号」になりました。今なら「急行」は誤表示だと騒ぐ人がいそうですが、当時はほぼ誰も気にしなかったでしょう。幕がずれて違う表示になっていることなどしばしばありました。(この列車は違いますが)

(←拡大画像 javascriptを使用) 2コマ目は比較目的で最近撮ったものです。

(←拡大画像 javascriptを使用) 2コマ目は比較目的で最近撮ったものです。

まずは列車の説明です。列車番号は5087レ。この日はだいぶ遅れての通過でした。ダイヤ改正まではEF65PFの担当で、遠方から撮影に訪れる方もいたと聞きます。改正以降はEF210の担当になりました。しかし、概ね3月いっぱいは吹田機関区のEF66100番台が充当されました。その理由については、一部の方の推測をネット上で見かけました。それによると、2024年度分のEF210の新製投入が遅れており、デビューしていないEF210を補うための代走だったのではないかとのことです。なるほど、それはあり得そうですね。

ここからは仮線からの変化についてです。

仮線は右側の道路の位置に敷かれていました。橋ができ上って、1975年の秋ごろには上り線が本来の線路に戻りました。下り線は少し遅れて復旧しています。

奥のほうに見える瓦屋根の建物が現存する自動車整備工場。さらに遠方には送電鉄塔が見えます。(25.4.27)

●構内放送(25.4.20)【9521Fは三河線でデビュー/213系の置き換え開始か?/検査上がりの貨車回送はEF210に】

(←拡大画像 javascriptを使用) 今回は3題です。

(←拡大画像 javascriptを使用) 今回は3題です。

今年2.20に大江に到着した名鉄9100系、9500系仕様変更車は各々試運転を終えて、いつから営業運転に投入されるかが注目されていました。本稿更新中の4/13夜、9521Fが猿投行で営業運転に入ったとの情報が流れてきました。仲間内で諸情報を注視していたところ、翌4.14の早朝には海線側に入ったと連絡が来ました。通常は6500系の運用どおりならば、知立9:59着のあとは猿投行となり、入庫するとのこと。海線最後の一往復を撮ってきました。

ステンレス車では2連の9100系の入線実績がありましたが、9500系も突発ではない列車に充当されたことになります。仕様変更車が三河線でデビューするとは驚きました。

4/19には新川でお披露目撮影会の予定があったため、前日夜には豊明に回送されたとのことです。それに先立って使われることがあると、公式発表されていましたが、実際に使われたことになります。→4/21から再び三河線で運用されています。

(←拡大画像 javascriptを使用) 次は飯田線用の213系についてです。4/3と17に今年度製造分の315系が神領車両区に到着しています。それと入れ替わるように、同区の313系B500番台編成の一部が大垣車両区に異動。R201編成〜になったことがネット上に流れて来ました。4/20には交番検査明けの回送ダイヤで豊橋方面へ向かいました。撮影地で約10分後には213系H2編成が下っていきました。この編成かはわかりませんが、313系に置き換えられて離脱する編成が出ることが見込まれます。

(←拡大画像 javascriptを使用) 次は飯田線用の213系についてです。4/3と17に今年度製造分の315系が神領車両区に到着しています。それと入れ替わるように、同区の313系B500番台編成の一部が大垣車両区に異動。R201編成〜になったことがネット上に流れて来ました。4/20には交番検査明けの回送ダイヤで豊橋方面へ向かいました。撮影地で約10分後には213系H2編成が下っていきました。この編成かはわかりませんが、313系に置き換えられて離脱する編成が出ることが見込まれます。

(←拡大画像 javascriptを使用) 最後は川崎車両所で検査を終えた貨車の回送(=列車番号上の区別はありませんが、積み荷がないため、実質上は事業用の回送)9863レの牽引機がEF210に変わったことを紹介します。この列車は下り9863レのスジにて月に1回程度運転されてきました。改正前は大半がEF65PFの担当でしたが、改正後、初めての運転となる4/20の同列車はEF210でした。

(←拡大画像 javascriptを使用) 最後は川崎車両所で検査を終えた貨車の回送(=列車番号上の区別はありませんが、積み荷がないため、実質上は事業用の回送)9863レの牽引機がEF210に変わったことを紹介します。この列車は下り9863レのスジにて月に1回程度運転されてきました。改正前は大半がEF65PFの担当でしたが、改正後、初めての運転となる4/20の同列車はEF210でした。

なお、同列車は3月の改正で運転時刻が変更になった模様です。刈谷駅を13:45頃の通過であったものが、1時間ほど遅くなりました。幸田駅では1時間以上停車したたとのことです。(25.4.20)

●構内放送(25.4.13)【桜の季節】

(←拡大画像 javascriptを使用) 近年は3月中に満開を迎え、4月上旬には散ってしまうことが多かった桜。今年は寒の戻りがあってか、比較的長持ちしたのではないでしょうか。4.8、9の両日は天気予報がよかったため、9日に名鉄蒲郡線の捨石川橋梁へ行ってきました。例年ここは桜の季節にこいのぼりが上がり、桜、電車と絡めての撮影ができます。昨年は来そびれてしまいましたが、今年は天気を気にすることなく楽しむことができました。

(←拡大画像 javascriptを使用) 近年は3月中に満開を迎え、4月上旬には散ってしまうことが多かった桜。今年は寒の戻りがあってか、比較的長持ちしたのではないでしょうか。4.8、9の両日は天気予報がよかったため、9日に名鉄蒲郡線の捨石川橋梁へ行ってきました。例年ここは桜の季節にこいのぼりが上がり、桜、電車と絡めての撮影ができます。昨年は来そびれてしまいましたが、今年は天気を気にすることなく楽しむことができました。

仕事で来られた方と少しお話をしました。「今日は3本の電車がどれも赤ではないのですよ。次は黄色の電車が来ます。」「そんな色の名鉄電車があるのですね。」作業を終えられた同僚の方を呼ばれて、一緒に見て行かれました。興味を持っていただけてよかったですね。(25.4.13)

●構内放送(25.4.6)【名鉄5000系(先代)】

(←拡大画像 javascriptを使用) 新年度最初の更新となります。恒例により、過去ログは半年を経過した記事の公開を終了しました。

(←拡大画像 javascriptを使用) 新年度最初の更新となります。恒例により、過去ログは半年を経過した記事の公開を終了しました。

40年前の大学卒業前後、同級生は余裕のある生活、人によっては海外へ卒業旅行に出掛けた人も少なくありませんでした。しかし、学外の研究室へ行っていた私たちはその研究室の流儀に従いました。卒業式後も研究室に行って残務をこなし、最後までバタバタを強いられました。

私は東京に残って就職することになっていました。両親に卒業証書を見せるために帰郷しましたが、滞在できるのは2〜3日だけでした。

引退が近いクモニ83や、田端から稲沢に転入した初期型EF65PFを撮ったりしました。次に帰って来られるのは夏休みになりそうなため、モノクロフイルムの現像を済ませてしまおうと思いました。3/28の午後だったと思いますが、名鉄名古屋本線の境川の堤防へ出掛けました。フイルムの消化が目的のため、数を減らしていたAL車や、SR車で珍しいと思ったものを中心に撮りました。普段ならば見過ごしていたものまでシャッターを切っています。

消化とはいえ、40年が経つと、写っている車両で今も走っている形式は6000系、6500系くらいになっています。未撮影のコマが残ったまま現像してしまうよりも、はるかに価値のあるものになったと言えましょう。

今回は撮っておいてよかったと思った1コマを掲載します。それは5000系です。若い皆さんはパノスパからの機器流用車を想像されるでしょうが、私たちの世代はやはり丸っこいスタイルのこちらです。

4年間の大学生活中、5000系だけでなく、名鉄自体の撮影の機会が激減していました。5000系については中学生の頃に撮った1コマしかなく、フイルム消化のために撮った1コマが貴重なものになりました。

このネガは最近再スキャンしました。ASA32のフイルムを特殊な現像液を調合して約200まで増感しています。20年前のスキャナーでは特に暗部の描写がよくありませんでした。スキャナーを変えたところ、大幅な画質改善が見られました。(25.4.6)

●構内放送(25.3.30)【動画:名鉄9522、9523F甲種輸送、名古屋臨海鉄道東港発車】

(←動画の閲覧はこちらから) 25.3.26、名鉄9500系9522、9523Fが日本車両から出場しました。前回の2.19輸送分については、EF64とDD200のプッシュプル編成であったことを本稿でも扱いました。それが、今回はDD200の単機牽引に戻りました。

(←動画の閲覧はこちらから) 25.3.26、名鉄9500系9522、9523Fが日本車両から出場しました。前回の2.19輸送分については、EF64とDD200のプッシュプル編成であったことを本稿でも扱いました。それが、今回はDD200の単機牽引に戻りました。

年始以降、豊橋駅の配線や信号などの改修工事が行われ、一部のポイントが一時的に使用停止になっていました。工事が完了して、ダイヤ改正以降は再び使用できるようになったとみられます。そういう意味では、プッシュプル編成、とりわけEF64が充当される列車はたいへん貴重なものであったと言えましょう。

笠寺で一泊する行程は改正以降も変わりません。翌、3.27に同駅を発車。名古屋臨海鉄道の東港で反対側への機関車の連結、車掌車1両の切り離し、転線作業が行われました。

今回は転線後、名電築港へ向けて発車するところを録りました。すぐ踏切を渡りますが、ここは電鐘式の警報機が残っています。それがここを選んだ理由です。そして、もう一つ、春休みに入っていたため、名電築港、東名古屋港付近は混みあっていることが予想されました。それゆえ、避けた方がよいと判断しました。

ただ一つ残念なのは、映像の最後、横着な運転をする車が写り込んでしまったことです。完全に消えてほしいものでしたが、せめてもの意思表示としてモザイクを入れました。

次回の更新は新年度となります。本稿過去ログは半年を超えた記事の公開を終了します。(25.3.30)

●構内放送(25.3.23)【シリーズ40年前/185系並の塗装となったクロ157】

(←Xの投稿です)

まずは雑談から。長年使っていたシェーバーが壊れました。1986年、会社の創立何周年かの記念品でもらったものです。つまり、39年近く使っていたものです。電池式の通称「トラベルシェーバー」ですが、ほとんど毎日のように使って来ました。

(←Xの投稿です)

まずは雑談から。長年使っていたシェーバーが壊れました。1986年、会社の創立何周年かの記念品でもらったものです。つまり、39年近く使っていたものです。電池式の通称「トラベルシェーバー」ですが、ほとんど毎日のように使って来ました。

商品名で検索したネットの口コミを見ていたら、「スイッチになっているプラスチックのリングが割れてしまった」というコメントがありました。私のものも同じ壊れ方です。この方も長年使用されたとのこと。やはり長持ちするものだったのですね。いまどき、このような長寿の家電があるでしょうか。

さて、今回はシリーズ40年前です。40年前は大学を卒業という時期でした。同級生は卒業旅行として、海外に行った人が目立ちました。しかし、学外の研究室に行っていた私たちはそのような余裕がありませんでした。

その頃の国鉄はといえば、85.3.14ダイヤ改正がありました。東北上越新幹線が上野まで開業して、在来線にも大きな動きがありました。大宮−上野の「新幹線リレー号」の運転が終了。185系200番台の一部は田町へ転属して、「踊り子」に使用されるようになりました。それと同時期に、転入車の一部はお召牽引車の指定を受けました。

クロ157は185系との併結のための仕様変更を受けることになって、ダイヤ改正間際の頃は使用できませんでした。そこで、85.3.12に運転された伊豆急下田行のお召列車はEF5861+1号編成となりました。ご公務ではなかったため、国旗の掲揚は省かれましたが、非公式お召列車にEF5861が充当されるのは異例なことでした。

ご静養からのお帰りは85.3.20。このとき、185系+クロ157のお召列車が初めて運転されました。

本列車については、雑誌の付録のダイヤには「(臨)」という表示の列車番号なしのスジがありました。しかし、送り込み回送列車については情報がありません。この日はたまたま撮れたものであったと記憶しています。

その後、185系+クロ157のお召電車の運転の機会は減少。ほとんど平日の運転であったことから、就職後には撮影のチャンスがありませんでした。新塗装の同車を見たのはこの日限りとなりました。(25.3.23)

●構内放送(25.3.16)【動画:ロイヤルエクスプレス四国ツアーからの返却甲種輸送】

(←動画の閲覧はこちらから) 昨年に続き、四国でツアー列車に使用された「ロイヤルエクスプレス」が3.13の8862レで帰って行きました。牽引はEF210-356号機でした。当初はお手軽に近場で撮ろうかと思いました。しかし、同じ構図の写真を量産したところで面白味に欠けるきらいがあります。なんらかの工夫を盛り込みたいと思いました。

(←動画の閲覧はこちらから) 昨年に続き、四国でツアー列車に使用された「ロイヤルエクスプレス」が3.13の8862レで帰って行きました。牽引はEF210-356号機でした。当初はお手軽に近場で撮ろうかと思いました。しかし、同じ構図の写真を量産したところで面白味に欠けるきらいがあります。なんらかの工夫を盛り込みたいと思いました。

そこで思いついたのは、8862レが大府から本線をオーバークロスして行くところを動画に納めることでした。アップダウン、両側面が映るタイミングがあります。映像として面白いものになるのではないかと考えました。

ここで撮るのは初めてではありませんが、曇っていたため、反対側から撮ってみることにしました。

手ブレ補正にデジタルズームによるフレーミング調整、画質劣化防止(インタレース解除)と、手間をかけたものになっています。どうぞご覧いただければと思います。(25.3.16)

【衣浦臨海鉄道KD58デビュー】

(←拡大画像 javascriptを使用) 衣浦臨海鉄道のKD58は24.11.20に半田埠頭に到着しました。その後、見学イベントはあったものの、目立った動きが見られませんでした。

(←拡大画像 javascriptを使用) 衣浦臨海鉄道のKD58は24.11.20に半田埠頭に到着しました。その後、見学イベントはあったものの、目立った動きが見られませんでした。

ところが、ダイヤ改正当日、Xを見ていたら、大府駅にKE65と共に留置される同機の写真があり、驚きました。

いつの間に試運転、訓練をしたのだろうか?どちらも実施されたはずですが、少なくとも広く話題になることはありませんでした。

3/15は551レから運用を開始したとのこと。大府に留置されている2両が翌朝の碧南市行「白ホキ」の牽引機となります。3/16には番狂わせなしに5570レに充当されました。碧南市到着後はこれまでの運用と同様に先頭のKE651が5571レでホキ6両を牽引。KD58は5573レで残りの4両を牽いて大府に戻りました。この列車が碧南線で初めて先頭に出た列車となりました。

今のところ、機関車の運用順序、ダイヤに大きな変化は見られません。今後の動向にも留意していきます。

(←拡大画像 javascriptを使用)皆さん早く見たいと思いますので、撮れたてKD58-1先頭の重連を追加アップします。(25.3.16、3.17写真追加)

(←拡大画像 javascriptを使用)皆さん早く見たいと思いますので、撮れたてKD58-1先頭の重連を追加アップします。(25.3.16、3.17写真追加)

●構内放送(25.3.9)【貫通幌付名鉄9100系の試運転が始まる】

(←拡大画像 javascriptを使用)25.2.19に甲種で大江に到着した9100系2本と9500系。前面に貫通幌が取りつけられるという仕様変更がありました。それらのうち、9121Fの試運転が3/4から始まったという情報があったため、3/5に行ってみました。これまでの新車と同様、伊奈と豊明の間を往復しているようです。

(←拡大画像 javascriptを使用)25.2.19に甲種で大江に到着した9100系2本と9500系。前面に貫通幌が取りつけられるという仕様変更がありました。それらのうち、9121Fの試運転が3/4から始まったという情報があったため、3/5に行ってみました。これまでの新車と同様、伊奈と豊明の間を往復しているようです。

種別、行先表示のLEDは在来車よりもだいぶ小さくなりました。また、前評判によれば、写真写りの面でも、このLEDは高速シャッターでは切れてしまうらしいとのことでした。初日の試運転では、明らかに表示が切れている写真をSNSで見かけました。

3/5は日中霧雨でした。空転を起こしやすい気象条件です。写真の列車はこのあと急減速して踏切の前で停車しました。試運転なので、ブレーキのテストも行っているようです。滑りやすい条件下で急制動をかけたためでしょうか。フラットが生じていました。

今のところですが、前例どおり、試運転は3日間にわたって実施されるようです。3/7からは9122Fに変わりました。

これらが営業デビューすると、最古参現役車になった6000系6003Fなどの動向が気になるところです。(25.3.9)

●構内放送(25.3.2)【久しぶりの客車団臨の撮影に サロンカーなにわ琵琶湖一周】

(←拡大画像 javascriptを使用) この週末はサロンカーなにわを使用した琵琶湖一周ツアーの団臨の撮影に出掛けました。昨年、通称「米原訓練」で走った同車を撮る機会はありましたが、それから1年近くのブランクがありました。

(←拡大画像 javascriptを使用) この週末はサロンカーなにわを使用した琵琶湖一周ツアーの団臨の撮影に出掛けました。昨年、通称「米原訓練」で走った同車を撮る機会はありましたが、それから1年近くのブランクがありました。

このところ、同車を使った団臨がしばしば運転されています。全国的に客車列車が激減してしまった状況ゆえか、トラブルの話が頻繁に聞かれます。たいへん残念に思います。「激パ」と呼ばれる大混雑の中に入り込む気になれず、なかなか足が向きませんでした。

それでも、今回は大阪−敦賀の全区間をEF65PFが担当すると聞きました。これまでに運転された琵琶湖一周列車はEF81ないしはDD51が充当されていたため、PFならば行こうかと思った次第です。

撮影ポイントについては、同行したNさんにお任せしました。先月末の寒波によって日本海側を中心に相当な積雪がありましたが、まだ残っていました。

写真は米原経由で運転された復路の列車です。余呉−木ノ本のポイントには大勢の方がいましたが、分散していたためか、特に混乱はありませんでした。

当初構えていたポイントは次第に木の影が伸びて来て、まだら状になることが心配されました。そこで、急遽まだ陽が当たっている場所に移動しました。身勝手な人はおらず、後方の人たちの邪魔にならないように皆さんがポジションを低くしていました。

せっかく条件がよい場所に移動したものの、間もなく通過というときになって雲がかかってしまいました。それでも、通過時には薄日が当たりました。

Nさん、長時間の運転、お疲れ様でした。(25.3.2)

●構内放送(25.2.16)【名鉄9100系、9500系甲種もEF641037とDD200-11のペア担当】

(←拡大画像 javascriptを使用) 2.9付本稿では、日本車両へのヨ8000形緩急車の送り込みを扱いました。2両を回送するためにEF64とDD200のプッシュプルという「豪華」な編成であったこと。大府以東へEF64が自力運転されるのは久しぶりであると思われることを記しました。

(←拡大画像 javascriptを使用) 2.9付本稿では、日本車両へのヨ8000形緩急車の送り込みを扱いました。2両を回送するためにEF64とDD200のプッシュプルという「豪華」な編成であったこと。大府以東へEF64が自力運転されるのは久しぶりであると思われることを記しました。

そのヨ8000を使用した名鉄9100、9500系の甲種輸送が25.2.19に実施されました。結局、2.7と同じ機関車が使われることを知ったのは、運転当日になってからでした。

豊橋では5番線に甲種が入線。EF64は4番線で待機して、東海道下り方から5番線に転線、連結されたとのことです。まだ駅構内の工事の関係で機回しが行えない模様です。

1.8に行われたJR四国向けレール輸送車の甲種では、飯田線内を担当したDD200は豊橋で切り離しとなりました。しかし、今回は最後尾に連結されたまま豊橋を発車しました。

笠寺に到着したあと、名鉄車の留置線への移動はDD200によって行われたようです。その計画があれば、DD200を切り離さなかった理由が見えてきます。

この列車をどこで迎えるか。私個人は矢作川橋梁の一択でした。その理由は編成の記録を重視したためです。EF64とDD200の形式がわかること。9100系2本+9500系の組成がわかりやすいこと。この2点にこだわったものです。他にも引きが取れる場所はありますが、追い掛け族が直前に画角に入り込んでくるようなトラブルが起こりかねないと考えました。

通過の10分くらい前までは晴れていました。ところが、みるみるうちに黒い雪雲が接近して、間際には雪が舞い始めました。肝心なところで陰るのは長年の活動でいやというほど経験しています。天下無敵の雨男ぶりは私の宿命だと諦めています。

それでも、2点の目標は達成できました。名鉄車の境目2箇所はポールに重なることを回避できました。結果的にではありますが、そこも満足評価です。通過後は激しい吹雪になりましたので、その前に撮れたのはまだましであったという状況でした。(25.2.24)

●構内放送(25.2.16)【シリーズ40年前/雪の吾妻線、EF15が牽くサロンエクスプレス東京】

(←Xの投稿です) 2/3〜の週は10年に1度の寒波襲来と言われました。この週末は比較的暖かくなりましたが、週明けからは再び寒波がやってくるといいます。年によって偏西風などの影響による気候に傾向がありますが、この冬は寒波が流れ込みやすいのかも知れません。

(←Xの投稿です) 2/3〜の週は10年に1度の寒波襲来と言われました。この週末は比較的暖かくなりましたが、週明けからは再び寒波がやってくるといいます。年によって偏西風などの影響による気候に傾向がありますが、この冬は寒波が流れ込みやすいのかも知れません。

さて、今回はシリーズ40年前です。吾妻線で走ったEF15が牽くサロンエクスプレスです。過去の本稿を確認したところ、まだ載せたことはないようです。

当時は卒業研究の提出が迫っていました。前年の秋くらいから忙しくなり、週に何回かは終電で帰宅していました。

そんななかに入ってきたのがEF15+サロンエクスプレスの情報です。吾妻線は線路が貧弱であったため、EF15がこの線のために残されてきました。それがDD51に置き換えられることになって、最後の機会になることが見込まれました。

論文を一緒にまとめていた同期に相談しました。すると、「行っておいでよ。資料のまとめは日曜日にやろう」と言ってくれました。

後輩が車を出してくれることになって、運転前夜に集合して現地を目指しました。出たときは雨でしたが、吾妻線内は雪でした。

情報を入れて下さった方。休みの振り替えを了承してくれた同級生。一緒に出掛けた後輩たち。いろいろな人々のお陰で得られた成果でした。

撮影地の川原湯−岩島ですが、八ッ場ダムによって水没、線路が付け替えられた区間があります。写真のあたりは建物が増えて、既に撮れなくなっているようです。(25.2.16)

●構内放送(25.2.9)【EF64が久しぶりに大府以東へ、DD200とPPでヨ8000を回送】

(←拡大画像 javascriptを使用) 2.7の早朝、ちょっと珍しい列車が走りました。ヨ8000形2両をELとDLで挟む編成でした。ヨ2両の回送はこれまでにもしばしば実施されています。日本車両からの甲種輸送で添乗員が乗車するための車両をあらかじめ送り込むのが目的です。運転時間帯も似通っています。

(←拡大画像 javascriptを使用) 2.7の早朝、ちょっと珍しい列車が走りました。ヨ8000形2両をELとDLで挟む編成でした。ヨ2両の回送はこれまでにもしばしば実施されています。日本車両からの甲種輸送で添乗員が乗車するための車両をあらかじめ送り込むのが目的です。運転時間帯も似通っています。

ここ最近の事例では、DD200が単機で牽引して、豊橋で機回しを行ったうえで飯田線へと入って行きました。しかし、今回はEF64が先頭に立ち、豊橋駅では機回しを行いませんでした。EF64はDD200+ヨが発車したあと、単機で稲沢に戻っています。

豊橋で機回しを行わないという動きは、今回が初めてではありません。25.1.8に実施されたJR四国向け9000系気動車(キヤ97の四国版)甲種も従前とは異なる運転になりました。飯田線内を牽引したDD200の機回しを行わず、西小坂井で待機していたEF210が下り方に連結されました。

この措置は豊橋駅の配線変更が絡んでいる模様です。これまで豊橋駅での乗り換えが4、5番線から8番線というように、ホームが離れていたものを、名古屋方面からの列車の発着を7番線とすることで、同じホームでの乗り継ぎが可能となるように改善したものです。

そのための工事の一環として、飯田線から東海道下り線に向けての甲種輸送の機関車の「機回し」が行えなくなってしまったようです。その結果、JR貨物としては機関車を2両用意して、運転士も2名必要になりました。

これが一時的なものなのか、今後はこのパターンが継続されるのかは、いまのところわかりません。

日車では名鉄向けの9500系前面貫通仕様の新車が工場から出て入換を行った様子がSNSに投稿され、大きな反響がありました。2024年度の計画として名鉄が公式に発表していることからも、近いうちに出場してくるものと考えられます。

EF64が大府以東に自力走行で乗り入れるのは、2021.3ダイヤ改正以来と思われます。そこも注目される点でした。(突発的な代走の有無は把握していません。)(25.2.9)

●構内放送(25.2.2)【名鉄空港線開業20周年】

(←拡大画像 javascriptを使用) 表題のとおり、空港線全面開業、2000系ミュースカイのデビューから20周年となりました。当時、私は大阪在住。3・3・Sunフリー切符を利用して何度か空港線、常滑線を訪れました。開業時のダイヤ改正ではリバイバル色の5500系3本が引退しました。それまで続けてきたNSR車(=SR併結可の7000系または5700系の6連)の運用記録を終了としたのは、とても寂しい気持ちになったのを思い出します。記録そのものよりも、どんな流れの運用が行われたかの考察が楽しいものだったのです。

(←拡大画像 javascriptを使用) 表題のとおり、空港線全面開業、2000系ミュースカイのデビューから20周年となりました。当時、私は大阪在住。3・3・Sunフリー切符を利用して何度か空港線、常滑線を訪れました。開業時のダイヤ改正ではリバイバル色の5500系3本が引退しました。それまで続けてきたNSR車(=SR併結可の7000系または5700系の6連)の運用記録を終了としたのは、とても寂しい気持ちになったのを思い出します。記録そのものよりも、どんな流れの運用が行われたかの考察が楽しいものだったのです。

この週末は記念に運行された「ブルーミュースカイ」2003Fによる団臨を撮ってきました。

新鵜沼を出て、中部国際空港へ。折り返しいったん聚楽園へ。ここで折り返して太田川から河和へ向かいます。私は河和線内、写真の場所で迎えました。以前、2000系+9500系が運転されたときにもここを訪れています。今回はそのときよりも撮影者が少なかったようです。

再記になりますが、富貴−河和口間には過去にもう2駅がありました。写真の先頭車右寄りあたりにあったのが四海波(しかいなみ)。このあたりは別荘地でもあったようです。そして、次の布土(ふっと)は四海波の廃止によって駅間調整が行われ、移転しました。しかし、利用者減少によって、結局廃止になってしまいました。

撮影後はその布土の名が付く肉屋さんへ行きました。マスコミにもたびたび登場するお店です。そこで総菜を購入して帰宅しました。知多牛コロッケにはミンチかつかと思うほど肉が入っていました。(25.2.2)

●構内放送(25.1.26)【動画:383系車体傾斜実演-さわやかウォーキング神領車両区-】

(←動画の閲覧はこちらから) 今月2回目となるさわやかウォーキングに参加しました。神領駅から神領車両区、リニアの非常口縦孔を巡って、春日井駅がゴールとなるコースでした。

(←動画の閲覧はこちらから) 今月2回目となるさわやかウォーキングに参加しました。神領駅から神領車両区、リニアの非常口縦孔を巡って、春日井駅がゴールとなるコースでした。

好天に恵まれたこと、鉄道に関心を持つ方が増えていることがあったのでしょう。コースは人が途切れることがないほどの盛況でした。

神領車両区と言っても、既に配置形式が限られます。クモヤ90やクモエ21などの事業用車の配属がある頃に行きたかったとは、ぜいたくな望みでしょうか。

それでも、予告された383系と315系が置いてあるだけではなく、383系の振り子制御機構を用いた車体傾斜の実演は見所となりました。これほどまでにはっきりとわかるほどの傾斜が可能なのかと驚きました。

今回ご覧に入れる映像は台車部分のアップですが、窓ガラスに映る背景でも傾いている様子がよくわかるかと思います。(25.1.26)

●構内放送(25.1.19)【動画:さわやかウォーキングでEL急行臨時停車】

(←動画の閲覧はこちらから) 先週の記事は大井川鐵道の門出駅がゴールとなるさわやかウォーキングについて書きました。写真は元南海6000系の「直行」を使用しました。ところが、碧電をご覧いただいている方には全くの不人気でした。

(←動画の閲覧はこちらから) 先週の記事は大井川鐵道の門出駅がゴールとなるさわやかウォーキングについて書きました。写真は元南海6000系の「直行」を使用しました。ところが、碧電をご覧いただいている方には全くの不人気でした。

当日撮った動画は公開を視野に入れてはいませんでした。そのつもりであるならば、もっといろいろなシーンを細かく撮ったことでしょう。あくまでも「自分用」として備忘録がわりに撮ったものでした。

しかし、PCに取り込む前から何度も再生したくなります。客車列車に触れる機会が激減している昨今、十分に楽しんでいただけるのではないか。素材不足を写真で補いながら、内容の充実を図ったつもりです。

撮影や客車列車の乗車はさわやかウォーキングの余興のはずでした。しかし、実際にはメインイベント以上に楽しむことができました。(25.1.19)

●構内放送(25.1.12)【新年ご挨拶/磐越西線のお召列車】

(←Xの投稿です)久しぶりにXの埋め込みを使ってみました。新年ご挨拶の第2弾として、1984.9に運転された通称「フルムーンお召列車」です。

(←Xの投稿です)久しぶりにXの埋め込みを使ってみました。新年ご挨拶の第2弾として、1984.9に運転された通称「フルムーンお召列車」です。

磐越西線では約束をしていない鉄道研究会のメンバーに会い、車に乗せてもらうなど、世話になりました。

ED7712号機が牽くお召列車は急に流れて来た雲に太陽が遮られる直前。辛くも晴れカットになったものです。若干早切り気味なのは、その心理が現れたものです。

東京生まれ東京育ちなのに「Vや!Vや!」を連発していたOBの先輩。記録ノートを眺めていて、運転してくれた人(鉄研同期の後輩)の希望で磐梯急行(=現実的には大げさすぎる社名)の遺構を見に行ったことを思い出しました。楽しかった1日がついこの間のような感覚になります。

【大井川鐡道門出駅のさわやかウォーキングに参加しました】

(←拡大画像 javascriptを使用)年末であったと思いますが、公式HPで金谷発、大井川鐵道の門出がゴールとなるさわやかウォーキングの広報がありました。写真は元南海6000系が「直行」のマークを掲げています。こんなのを走らせますよという宣言にも受け止められました。

(←拡大画像 javascriptを使用)年末であったと思いますが、公式HPで金谷発、大井川鐵道の門出がゴールとなるさわやかウォーキングの広報がありました。写真は元南海6000系が「直行」のマークを掲げています。こんなのを走らせますよという宣言にも受け止められました。

この6000系、入線はしたものの、4年以上経っても営業デビューしなかったものです。制御装置の関係で変電所に大きな負荷がかかるとの噂が流れていましたが、真相はわかりません。

「直行」とはさわやかウォーキングでゴールした参加者を運ぶため、基本的には途中新金谷のみ停車(他に運転停車あり)で金谷−門出で運行された臨時列車です。予告(?)どおり6000系が丸い系統板が掲げられました。これは南海電鉄で方向幕が使われる前に使用されていたものを模したものです。

参加者向けに門出−金谷が乗り放題となるフリー切符が発行されました。私も金谷でコースマップを受け取るのと一緒に購入しました。門出ー金谷の片道分280円で乗り放題とは大盤振る舞いですね。これで臨時停車の「ELかわね路」にも乗車できました。金谷まで乗車した後、新金谷までの回送を営業運転する列車にもそのまま乗車しました。SL牽引の普通、805列車です。

これだけ楽しませてもらって280円ではさすがに申し訳ないことや、不通区間の復旧に僅かでも貢献できればとの思いがありました。プラザロコでフリー切符の10倍くらいのお土産を購入しました。(25.1.12)

●構内放送(25.1.5)【謹賀新年/名鉄8800系+7000系】

(←Xの投稿です) 明けましておめでとうございます。お勤めの方は9連休であったという方が多いのでしょうか。うるう年が入るため、同じ曜日配列は5年ないしは6年に1回ということになります。東京、大阪勤務時代は休みが長くなるのはありがたく思いました。

(←Xの投稿です) 明けましておめでとうございます。お勤めの方は9連休であったという方が多いのでしょうか。うるう年が入るため、同じ曜日配列は5年ないしは6年に1回ということになります。東京、大阪勤務時代は休みが長くなるのはありがたく思いました。

さて、今回は40年前の正月に走った名鉄のパノデラ+7000系白帯車です。画像補正の都合上、Xと同じ写真にさせていただきました。

8800系パノラマデラックスは前年12月にデビューしたばかり。何で知ったのかが思い出せませんが、初詣輸送でこの編成の特急が設定されることを知りました。

1/2にYMさんと一緒に撮影に出掛けました。幸いにも朝から快晴。パノデラ自体が初見であることもあって、ワクワクしながら列車を待ったことを思い出します。

しかし、翌年以降はこのような併結は行われなかったのではないかと思います。当時はパノデラがデビューしたばかりで、座席料金が違うことはまだ浸透していなかったと思われます。座席券は車内で買えばよいと考えて飛び乗る方もいたことでしょう。パノデラのほうに乗って500円言われ、「なんでそうも高いだ!」と怒る人がいたかも知れません。

また、両車の間は非貫通のため、パノデラの座席券を買って間違えて白帯のほうに乗ってしまったりすると、乗り移りができません。以上は想像になりますが、きっといろいろなトラブルがあったのではないかと推察しています。

昨今は「それ以前の問題」として、正月輸送特別ダイヤが組まれることがなくなってしまいました。定期列車以外にも初詣団臨が設定されて、三河線に8800系や1000系が入ったこともありました。近年では、これらの話題もありません。ほんとうに寂しくなったものです。

新年早々ぼやきになって恐縮です。本年もどうぞよろしくお願いします。(25.1.5)

●構内放送(24.12.29)【北陸、能登応援ヘッドマークを掲げたEF510】

(←拡大画像 javascriptを使用)年内最後の定期更新となります。

(←拡大画像 javascriptを使用)年内最後の定期更新となります。

Xでは2024年のまとめとして、ご自身で撮られた写真の代表作、印象深い列車をアップされている方が目立ちます。では、自分はどうなのかと、画像ホルダを眺めてみました。

日頃の日常の記録こそが後々大切なものになることはわかっているつもりです。しかし、どうしても「変わった列車」重視となることは、ずっと変わっていません。最近は動画だけパーンしながら撮ることも増えて、同時に写真を撮るのは難しくなっています。さらに言えば、今年2024年は古い車両の置き換え=新車試運転、甲種、廃車回送などが昨年よりも大幅に減っています。その結果、これと言った写真があまり見当たりませんでした。(これはと言う話題があれば、その都度掲載してきました。)

少ない写真の中から選んだのは、ヘッドマーク付きのEF510です。震災や水害を受けた能登地方を応援したいと、富山機関区若手社員さんの発案によるものと聞きます。508、509、514、515の4両に取り付けられています。いずれも元JR東日本の寝台特急牽引機であり、ヘッドマークステイがあったために起用されたものと思われます。今のところ近場まで来たのは509と515のみです。JR貨物職員さんの思いが伝わってくれればと思います。

今年もご覧いただきましてありがとうございました。次回更新はは25.1.5を予定しています。皆さま、どうぞよい新年をお迎えください。(24.12.29)

●構内放送(24.12.22)【名鉄揖斐線のモ702(元瀬戸線)】

(←Xの投稿です) 先週、2コマ目で公開した樽見鉄道の客車列車。このあとは東大垣からレールバスに乗車。北方真桑で降りて貨物列車を撮りました。そして、名鉄揖斐線の美濃北方まで歩きました。

(←Xの投稿です) 先週、2コマ目で公開した樽見鉄道の客車列車。このあとは東大垣からレールバスに乗車。北方真桑で降りて貨物列車を撮りました。そして、名鉄揖斐線の美濃北方まで歩きました。

反対側のホームに停まっていたのはモ702+ク2323です。いずれも1978年3月の瀬戸線昇圧まで同線で活躍していました。

瀬戸線の中でも小型で古かったモ700形が新たな職場に転じたのは驚きでした。当時はまだ窓がアルミサッシ化されておらず、塗装がスカーレット化された以外では、サボ受けが取り替えられたくらいです。瀬戸線時代からの変化は小さかったと言えましょう。

記録ノートを見ると、この電車に乗ったのではなく、新岐阜直通の急行を待ったようです。モ510形であったことと思いますが、全く記憶がありません。(24.12.22)

●構内放送(24.12.15)【今回は30年前と40年前/キハ82系、樽見鉄道通学列車】

(←Xの投稿です) 今週はXで好評をいただいている2題を扱います。

(←Xの投稿です) 今週はXで好評をいただいている2題を扱います。

まずは30年前の1994年12月です。1990年にキハ85系量産車が投入された「ひだ」。さらに2年後、「南紀」も同系に置き換えられました。それでも、キハ80系のうち、検査期限に達していないものは臨時列車用に残されてきました。それらについては、1994年10月からはいよいよお別れ興行に入ったと言えましょう。

注目されたのは、10.25の高山線60周年記念列車。JNRマークの取り付けのほか、褪せていた塗装が一新されました。

12.10の高山線最後の運行は運転時刻が早く、当時住んでいた大阪を朝一番の新幹線で出ても間に合わないものでした。当日は高山−飛騨古川で高山線60周年のSL列車も運行されます。12/9の夜、大阪市内で24時間の契約でレンタカーを借りることにしました。Hさんを犬山遊園駅で拾っていく約束をしたため、寝過ごしてはたいへんです。結局、ほとんど眠ることができずに3時過ぎには出発しました。

日の出が遅い山間部ゆえ、下り列車は山影に入ってしまいました。そこは夜通し走ってきたことが報われませんでした。

気を取り直してC56+12系を撮りに行き、キハ82系の復路は一番人気の飛騨一ノ宮のカーブにしました。一時薄雲が広がったものの持ち直し、良好な光線の下を通過していきました。

Hさんは知り合いが乗せていってくれることになって、私は大阪への帰途を急ぎました。まだカーナビはない時代。最悪でもレンタカーの営業所が閉店する22時までには車を返さなくてはなりませんでした。

前夜は寝ていないこともあって、延々直線が続く名神高速は眠気を誘ったことを思い出します。よい条件で撮れたのはなによりでしたが、それなりに苦労した1コマとなりました。(24.12.15)

【樽見鉄道の客車列車とEF58が並走】

(←Xの投稿です) 40年前の10.23、所用のために帰省しました。前夜の大垣夜行に乗車しましたが、早朝に家族を起こすのはためらわれたため、そのまま大垣まで乗車して樽見鉄道を訪れました。

(←Xの投稿です) 40年前の10.23、所用のために帰省しました。前夜の大垣夜行に乗車しましたが、早朝に家族を起こすのはためらわれたため、そのまま大垣まで乗車して樽見鉄道を訪れました。

同社はまだ第3セクターとして開業して間もない頃。1984.2ダイヤ改正でDE10形に余剰車が出ている環境下、TDE101号機を新製したことや、旧形客車2両のほかは2軸のレールバス3両だけの旅客車でスタートしたのは極めてユニークでした。

当時は衣浦臨海鉄道の輸送量が低迷しており、DL2両は同社からの移籍車で賄われました。国鉄時代からのセメント輸送が同社の経営を支える柱になったものと思われます。しかし、線内の貨物輸送および朝の通学列車のために短い路線ながらもDL3両を用意する必要があったことになります。

1両あたりの走行距離が伸びず非効率であったのは自明であり、大胆な考え方をすれば、同じ系列機を使用する国鉄(運用範囲を限って)、衣浦臨海、西濃鉄道、樽見鉄道で機関車や保守体制を共用化してもよかったのではないかと思ったことがあります。まぁ、財産管理上、それも難しかったのでしょうね。(24.12.15)

●構内放送(24.12.08)【衣浦臨海鉄道KD58、名鉄ハイキングで公開】

(←拡大画像 javascriptを使用) 12/7、8の名鉄ハイキングでは、立ち寄り先に衣浦臨海鉄道の半田埠頭の機関区(技術区)が含まれていることは、かなり早い段階から認識していました。「当日はアレが見られるかも?」という意味深な記載があったのですが、それがKD58形を指していることがまもなく確信的になりました。川崎車両で同車が製造中であることや、完成が近い姿であることが明らかになったためです。

(←拡大画像 javascriptを使用) 12/7、8の名鉄ハイキングでは、立ち寄り先に衣浦臨海鉄道の半田埠頭の機関区(技術区)が含まれていることは、かなり早い段階から認識していました。「当日はアレが見られるかも?」という意味深な記載があったのですが、それがKD58形を指していることがまもなく確信的になりました。川崎車両で同車が製造中であることや、完成が近い姿であることが明らかになったためです。

ところが、12/2の夜、就寝後にわっと発熱したことに気づきました。翌日は1日寝て過ごしました。

幸いにも早々に熱が下がったほか、咳や身体の痛みが悪化することはありませんでした。

週末前に散歩で「試運転」を実施。途中でしんどくなるようなことはありませんでした。休憩を取りながらであれば、ハイキングコース7kmの踏破は可能と判断しました。

半田埠頭に入場したのは何年ぶりでしょうか。DD51が入線した際やKE652号機にお召並みの装飾を施したときなど、当時のことが懐かしく思い出されます。

気になるのはKD58がいつごろから動くかですね。職員さんに尋ねている方が見受けられました。お話によれば、運転する人も保守をする人も訓練がまだまだこれからのため、決まっていないということでした。きっと計画はあるのでしょうが、ネット等を通してわっと拡散されて、尾ひれがついてデマも含まれて・・・などということを警戒されていることでしょう。

伺ったことをもう少し記せば、KE65保守用の部品がなくなってきているそうです。また、JR東日本の秋田総合車両センター側も保守、検査の受け入れが難しくなってきているということでした。

KD58は立派なヘッドマークを取り付けていました。会社関係者の期待の高さが伺えます。

最後になりますが、質問にお答えいただいた職員の皆様、ありがとうございました。(24.12.08)

●構内放送(24.11.24)【千代田線直通用の103系1000番台が常磐快速線用に】

(←Xの投稿です) 2024年は残すところ1ヶ月になりました。今年は10月、11月初旬にかけて平年よりも気温が高い日が続きました。秋を感じさせない気候が続いたせいでしょうか。余計に年末が迫っていることを実感しづらかったのかも知れません。

(←Xの投稿です) 2024年は残すところ1ヶ月になりました。今年は10月、11月初旬にかけて平年よりも気温が高い日が続きました。秋を感じさせない気候が続いたせいでしょうか。余計に年末が迫っていることを実感しづらかったのかも知れません。

さて、今回は「シリーズ40年前」になります。この写真をXに投稿したところ、久しぶりの1000超「いいね」をいただいたので、定期更新でも紹介したいと思います。

40年前の常磐線は緩行線〜地下鉄千代田線直通用の103系が順次203系に置き換えられていました。運用を外れた103系1000番台はまだ廃車にするほど古いものではありません。1984年の夏には中間車を105系に改造したものが現れました。

所属区である松戸を離れなかったものは、快速線に転用されるものが出てきました。その中で特筆されるのが、先頭車だけは一般形で、中間車は1000番台という編成ができたことです。まだ1000番台は緩行線色のままであるため、文字どおり異色の存在でした。

先頭車はクハのため、走行性能には影響がありません。しかし、ブザーの回路に相違があったため、クハは1000番台に合わせる改造を行ったそうです。(「B767-281のブログ」を参考にさせていただきました。)1000番台併結対応車であることを表すため、ナンバーの下に白線が入っていました。

写真の先頭車、クハ103-188は同時期製造のクハ103の中で唯一関東の配属になったこと。1000番台併結改造前は無線を搭載せず、中間に封じ込められていたこと。製造時から「ブタ鼻」ライト、非冷房なのは関東ではこの1両だけだったなど、いろいろな特徴があったとのことです。私はそこまで詳しいことは知りませんでしたが、そこも高評価をいただいた理由なのかも知れません。103系という形式の奥深さを改めて感じさせます。(24.12.01)

●構内放送(24.11.24)【衣浦臨海鉄道KD58形が到着】

(←拡大画像 javascriptを使用) 衣浦臨海鉄道に新しい機関車、KD58-1号機が到着しました。本に「DD200の導入を考えている。」と、会社関係者の談話が載って以来、地元ファンを中心に話題になっていました。

(←拡大画像 javascriptを使用) 衣浦臨海鉄道に新しい機関車、KD58-1号機が到着しました。本に「DD200の導入を考えている。」と、会社関係者の談話が載って以来、地元ファンを中心に話題になっていました。

DD200形と同一のものと見なされますが、形式はKD58。KE65の命名方法を踏襲したものになっています。また、キャブに社名が入ったところも水島臨海、京葉臨海のものとは異なるでしょうか。

11.6にはKE651号機が秋田総合車両センターから戻ってきたばかりです。当面はKE65も活躍を続けるものと思われます。KD58が今後どのような使われ方になるのかについて、私なりにいろいろ想像していますが、さまざまなことが考えられます。現段階では憶測で書くことは控えます。今後の動向を見守りたいと思います。(24.11.24)

●構内放送(24.11.17)【動画:JR西日本のリニューアル103系】

(←動画の閲覧はこちらから) 20年前の2004年、年明けから夏にかけて、実質上休職に近い状況でした。持病が悪化して入院しましたが、治療が長期化したのです。腸管の炎症を抑えるため、抗生物質を使いましたが、耐性菌のために効かなくなってきました。最後の手段として、食事を完全に断つことになりました。

(←動画の閲覧はこちらから) 20年前の2004年、年明けから夏にかけて、実質上休職に近い状況でした。持病が悪化して入院しましたが、治療が長期化したのです。腸管の炎症を抑えるため、抗生物質を使いましたが、耐性菌のために効かなくなってきました。最後の手段として、食事を完全に断つことになりました。

当初は自信がありませんでしたが、最悪の場合は命にも関わること。乗り切るしかありません。心掛けたのは以下の2点です。

1つは厳しい治療をやらされているという受け身、被害者的な意識を断つこと。もう一つは、「仕事のことは忘れて、楽しいことをして過ごす」です。

栄養を補給する点滴を数時間は止めることができるため、外出の許可が出ました。入院が長期化すると筋肉、骨が痩せます。可能な範囲の外出は予防、リハビリにも有効です。

病室からは天王寺駅を通る大阪環状線、阪和線、関西線(大和路線)の電車が見えます。ひいきの編成がおいしい運用に入る際、時々ではありますが、外出許可を得て撮影にも出掛けました。

「1ヶ月を超える絶食治療なのに、ストレスをよくコントロールされていますね。」

看護師長から言われました。私は前記の心がけについて話しました。

病室の窓からでしたが、バラエティーに富んだ103系の観察が楽しくて、食事ができないというストレスを受け流すには強い味方でした。

ここまで、映像の説明からはかけ離れた話になってしまいましたね。想定外の文章です(笑)それでも、厳しい治療を乗り切りるための潤いを与えてくれたのがスカイブルー、うぐいす、オレンジに塗られた103系でした。今回まとめた映像はその思いを込めたつもりです。

さて、今なお播但線や加古川線で活躍を続けている103系体質改善車について触れておきましょう。体質改善40Nと言われる更新工事施工車。外観上の特徴としては、といを張り上げ屋根タイプにして横といを隠しています。また、側面窓は大きなユニットに交換されました。隅にRが取られて、オリジナル車のような武骨さがなくなりました。これが103系かと思うほどにおしゃれになったと思います。

当時、40Nとは、改造後、あと40年使うという意味だという皮肉たっぷりのジョークを信じてしまう人もいました。播但線では改造時の目標である寿命40年を超えて、50年に達した車も出ているようです。「あと40年」は無理だとしても、2028年には改造後30年となります。(24.11.17)

●構内放送(24.11.10)【おかげさまで24周年】

(←Xの投稿です) 碧電の開業記念日は11.5です。2000年の同日、朝7:00にアップロードしてから出勤しました。

(←Xの投稿です) 碧電の開業記念日は11.5です。2000年の同日、朝7:00にアップロードしてから出勤しました。

当初は宣伝の手段が限られていて、アクセス数はごく少ないのが実状でした。現在のXやインスタのフォローに近いものとして、相互リンクがありました。Agui ネットさんを始めとして、いろいろな方のお世話になりました。

内容が充実した段階で「Yahoo Japan」に登録を申請。無事に審査を通過して登録された頃からアクセスが伸びていきました。

それから24年が経過。Xのアカウントには初期の頃からご覧いただいている方々からフォローをいただいています。長年のご贔屓はとてもありがたく思っています。

さて、恒例の記念画像ですが、碧海エリアを日常的に通過していた24系を外す理由がありません。写真は2段式の25形になってからのものですが、電源車はカニ24でした。

このカニ246号、民営化後はJR九州の所属となり、2段銀帯の下側が裾の方に移設された異端車だったのだそうです。私はその認識がありませんでした。

それを知ったのは、鉄友との電話です。間違い電話に折り返したのがきっかけでしたが、金曜日、Xに投稿したこの写真について、前記のことを教えてもらいました。

思えば、撮影当時はもちろん、1994年12月に「みずほ」が廃止になるまで、碧海エリアでは朝5時から7時まで、おおよそ30分おきに寝台特急が上っていくのが日常でした。

特段の用件はなかったのですが、鉄友との電話では寝台特急の話題が続きました。

「今ではサンライズが簡単に打ち切りや運休になってしまいますね。」

「そうだね。なければないで済んでしまう列車になってしまったからね。しかし、40年くらい前は全く位置づけが違っていたんだ。まだまだブルートレインは盆正月を始めとする繁忙期にはなくてはならない存在でね。」

「1982年8月の富士川橋梁流失事故では、僅か2日で残った上り線を使った単線タブレット閉塞で運転を再開。お盆の長距離輸送を確保したんだ。」

当時と比べて大きく変わってしまった環境を考えると、やむを得ない面もありますが、当たり前の存在であった列車がみんななくなってしまったのだと、改めて感じているところです。(24.11.10)

●構内放送(24.11.03)【シリーズ40年前/スキー場に売却される旧形客車】

(←Xの投稿です) 今週はXで多くの方から「いいね」をいただいている写真にしましょう。HDDの中に埋もれていて、撮ったことを忘れていた写真です。

(←Xの投稿です) 今週はXで多くの方から「いいね」をいただいている写真にしましょう。HDDの中に埋もれていて、撮ったことを忘れていた写真です。

1984.10、引退した18両の旧形客車が越後中里駅近くのスキー場に搬入されました。更衣室、休憩室として利用するためとのことです。この時点でまとまった数の旧形客車の引退があっただろうかと思いましたが、実際に引退してから廃車の手続きが行われるまで時間があったようです。

高評価をいただいている理由として挙げられるのは、客車が現存していること。また、搬入時の白帯を既に入れていたことであろうと思われます。帯なしの旧形客車ならば、さほどの注目を受けることはなかったでしょう。

鉄道ファンだけでなく、バイクのライダーさんらしき方からも反応をいただきました。多くの方々にご覧いただけてよかったと思います。(24.11.03)

●構内放送(24.10.27)【愛知環状鉄道:緑カラー6両編成】

(←拡大画像 javascriptを使用)この週末いろいろな撮影対象がありました。その中から、今回は愛知環状鉄道(以下、愛環)の団臨をご覧に入れます。

(←拡大画像 javascriptを使用)この週末いろいろな撮影対象がありました。その中から、今回は愛知環状鉄道(以下、愛環)の団臨をご覧に入れます。

愛環2000系の緑色はデビュー当時からのものです。類似例がなく、ユニークな存在は好感が持てます。しかし、塗り分けが複雑なためか、維持費が嵩むという話を聞きます。シンプルな青帯への改装がたいへん時間をかけて進められています。

Wikipediaで調べると、直近では5本にまで減っているようです。10.26、そのうちの3本を併結した列車の乗車、北野桝塚での撮影会がセットになったツアーが企画されました。募集人員は45名。6両編成にしてはかなり絞った人数です。

日頃、愛環は4連が最大編成です。愛・地球博輸送の際は211系や113系の10両編成(万博八草までと回送区間)が運転されましたが、公式発表では2000系の6両編成は初めての運転とのことです。

長い編成はどうしてもサイド寄りから撮りたくなります。何度か訪れている貝津付近へ行きました。集まったのは私を含めて6名でした。

Xのポストによれば、ツアーの後、参加者向けに北野桝塚−瀬戸口往復回送列車が運転されたとのことです。ツアーに参加すると沿線での撮影ができないのが普通ですが、撮れるように配慮されていたとは、粋な企画だったようですね。(24.10.27)

●構内放送(24.10.20)【動画:西武鉄道2000系甲種輸送/天皇皇后両陛下の臨時列車を碧海エリアでお迎え】

(←動画の閲覧はこちらから)最近、碧海エリアを通る甲種が少ないなと思っていました。しかし、たまたまなのでしょうけれど、2週連続の運転がありました。

(←動画の閲覧はこちらから)最近、碧海エリアを通る甲種が少ないなと思っていました。しかし、たまたまなのでしょうけれど、2週連続の運転がありました。

今回は西武鉄道から近江鉄道に譲渡される2000系4両です。譲渡対象になる2000系は、甲種輸送に備えた整備が行われていることを匂わせるような投稿がXで見受けられました。多くの方が注視している状況がうかがわれました。10/19、新秋津から川崎貨物まで運転されたことで、事前に情報を得ていなかった方々も知るところになった模様です。

西武鉄道から近江鉄道への譲渡は久しぶりであることや、初めての2000系であることから、注目度がいっそう高まったようです。東海道線は日曜日の運転になったことから、有名撮影地は相当な混雑になったようです。

私はEF65PF先頭の列車写真よりも、西武2000系が愛知県内を通過することに重点を置きたいと考えました。なぜかと言えば、関東に延べ10年近く住んだにも関わらず、同系をほとんど撮っていないのです。かといって、ELを無視するかのように後打ちだけにするのはためらわれます。

最近はしばしば動画だけの撮影をしますが、この列車もその方針にしました。

前回更新以降の話題として、10/14に天皇皇后両陛下が岐阜県へお出かけになったことが挙げられます。新幹線の臨時列車に乗車されましたが、近場で撮影する機会に恵まれました。

東京発9:48の「のぞみ65号」の後走りと予想しましたが、知立市内では同列車から7〜8分が経過しても来ませんでした。そう思っていると、ヘリコプターの音が聞こえてきました。

せっかく撮ったものですので、映像の続きとしてご覧に入れます。通常のN700Sですので、外観の区別はつきませんが、ヘリコプターの音がお召列車であることを知らせてくれます。(24.10.20)

●構内放送(24.10.13)【動画:名鉄3304Fシンガポール航空ラッピングほか】

(←動画の閲覧はこちらから)10月の中旬になりますが、まだまだ夏が残っていると感じます。定期更新の本日、10.13は地元の氏神様の祭礼。同年会で飲み物を用意してくれているというので、顔を出しました。例年、数えで25才、42才による持ち投げが行われますが、自分たちが櫓の上に立った時のことを懐かしく思い出しました。

(←動画の閲覧はこちらから)10月の中旬になりますが、まだまだ夏が残っていると感じます。定期更新の本日、10.13は地元の氏神様の祭礼。同年会で飲み物を用意してくれているというので、顔を出しました。例年、数えで25才、42才による持ち投げが行われますが、自分たちが櫓の上に立った時のことを懐かしく思い出しました。

今朝は名鉄のシンガポール航空ラッピング車が西尾線に入るとの情報をもらいました。光線状態を調べてみると、吉良吉田からの戻りの列車は太陽が列車の真後ろという状況の場所が多いことがわかりました。ラッピングの細かい絵柄よりも、濃紺の車体を撮りたいと考えて、牛田−新安城へ出向きました。

ところが、カバンを開けてびっくり。レンズは入っていますが、写真のカメラが入っていません。取りに戻る余裕はないため、ビデオだけを撮りました。写真が撮れていれば、更新にはそれを使うつもりでした。しかし、間抜けなことをしてしまいました。

このところ、業務が忙しいこともあって、動画のアップが滞っています。動画しか撮れなかったのならば、この機会に新作を公開することにしましょう。

名鉄のラッピングはシンガポール航空が名古屋に就航して35周年を記念したものとのこと。そのシンガポール航空ですが、私も30年前に乗る機会がありました。ツアーの性格上、贅沢をさせていただいたのですが、客室乗務員は乗客ひとりひとりの名前を覚えてくれていました。サービスの良さは前評判に違わぬものでした。このような経験があるため、限られた期間のうちに撮っておきたいと思いました。

なお、動画についてですが、3304Fの前に9863レのタキとメトロ18000系甲種を入れました。(24.10.13)

●構内放送(24.10.06)【東海道新幹線開業60周年】

東海道新幹線開業60周年。前回の定期更新から2日後のことでした。開業時、私はまだ2才になる前のこと。全く記憶はありません。

東海道新幹線開業60周年。前回の定期更新から2日後のことでした。開業時、私はまだ2才になる前のこと。全く記憶はありません。

碧電の守備範囲ゆえ、スルーするのははばかられました。私の世代としては0系にしたいところです。ところが、当時、新幹線はほぼ撮影対象外。お見せできるような写真がないに等しい状態です。在庫がないので、なんとか撮っていたドクターイエロー922形にしました。

高二の冬休み、以前に目撃したのと同じ時間に行ってみたところ、いきなりビンゴでした。しかし、いろいろと残念な出来。失敗作としてお蔵入りしていたものです。

大西さんの補正ツールで数種類の画像を作成して「いいとこ取り」の合成を行いました。また、埃の数が多く、修復にはたいへん時間がかかりました。それでも、今となっては、苦労して修復する価値があるものと思います。

この60年で何か一つと言われたら、脱線や衝突などの列車事故による乗客の死亡事故がゼロであることを挙げたいと思います。これからもそれを誇りとして維持していってほしいものです。(24.10.06)

碧海電子鉄道 ©2000-2026 鈴木雄司(トップページへ)