◆最近の紀行

坂本行3 天橋立行2 石垣島行13 関西JR大回り行

札幌・層雲峡・登別ハブ&スポーク行

黒島行2 石垣島行12 石垣行ならず2 石垣行ならず はわい行 鹿児島行7 函館行5 函館行4

◆北海道

利尻行 札幌行9 増毛行 稚内から札幌行 稚内行6(追憶編2) 稚内行5(追憶編) 雪まつり行

層雲峡行3 定山渓行 札幌行8

函館行3 札幌行7 札幌行6 洞爺湖行 札幌行5 層雲峡行2 層雲峡行1

函館行2 札幌行4 旭山動物園行 支笏湖行3 支笏湖行2 支笏湖行1

札幌行3 襟裳行2 襟裳行1 釧路行4 網走行2 釧路行3 釧路行2

積丹行2 積丹行1 札幌行2 札幌行1

稚内行(旅愁編) 稚内行(徘徊編) 稚内行(望郷編) 函館行 旭川行 網走行 根室行 稚内行

帯広行2 釧路行1 帯広行1

◆東北

弘前行3 八戸行2 田野畑行 山寺行2 米沢行2 青森行3

東北新幹線「はやて」の車内から 仙台行5 盛岡行4

田沢湖行 花巻行 三陸縦貫行4(前谷地-石巻-仙台) 三陸縦貫行3(釜石-盛-気仙沼-前谷地)

三陸縦貫行2(久慈-宮古-釜石) 三陸縦貫行1(八戸-久慈)

八戸行 角館・横堀行 鶴岡行 会津若松行2

山形行3(芋煮会編) 弘前行2 秋田行2 弘前行1 塩釜・松島行 仙台行2006 平泉行

仙台行3(ダイバート編)

「陸羽西線」の車窓から 山形行2 羽黒山行 山形行1

東北新幹線「こまち」の車窓から 盛岡行(ソウルフル編)

郡山行 裏磐梯行

東北新幹線「はやて」の車窓から 青森行(望郷編) 青森行2(食いしん坊バンザイ編) 盛岡行

盛岡行(激闘わんこそば編) 米沢行 山形新幹線「つばさ」の車窓から 山寺行 喜多方行 仙台行

仙台行(食いしん坊バンザイ編) 会津若松行 秋田行 宮古行 ローカル線考

◆関東甲信越

松代行2 松代行1 あずさの車窓から 新潟行2 新潟行1 村上行 諏訪行2 諏訪行1

常陸大宮行

北鎌倉行 水戸行 「スーパーひたち」の車窓から 「小田急線」の車窓から

長野行 東京地震行 「妙高」の車窓から 「あさま」の車窓から 横浜行

箱根湯本行 長岡行 東京行 野辺山行2 野辺山行1 宇都宮行 飯田線行1 飯田線行2 横須賀行

伊豆熱川行 小田原行

◆北陸

白川郷行 「サンダーバード」の車窓から2 五箇山行 金沢行17 金沢行16 金沢行15 高岡行2

金沢行14 兼六園行 那谷寺行 東尋坊行 金沢周遊行 「はくたか」の車窓から

福井行2 福井行1 金沢寿司行2 金沢寿司行1 金沢行12 金沢行11 小浜行 雨晴行 金沢行10

「サンダーバード」の車窓から 富山行 のと鉄道の車窓から 金沢行9(昇天編) 金沢行奇譚

金沢行7(食い編4/4) 金沢行6(食い編3/4) 高岡行 金沢行5(食い編2/4) 金沢行4(食い編1/4)

金沢行3 金沢行2 金沢行1 金沢行(序章) 輪島行 北陸大返し 敦賀行

◆東海

伊勢志摩行 飛騨高山行 岐阜行 松阪行 犬山行 名古屋行 新幹線行3 新幹線行2 新幹線行1

馬籠・妻籠行

◆近畿

醍醐寺行 吉野行 近江八幡行2 竹生島行 天王山行 談山神社行 金剛山行 明石行2

宝塚2大聖地巡行 西明寺行

長谷寺行 高雄行 生駒山行 坂本行2 洲本行

伏見稲荷行 伏見城行 神戸行2 加太行

篠山行2 黒滝行 布引の滝行 小谷城行 鞍馬行 丹波観音寺行

観音寺城行 太秦行 天橋立行 高取城行

沼島行3 六甲行 室生寺行 今井町行 岳山行2 岳山行1

天安門行 赤目四十八滝行 斑鳩行 坂本行 堺行 彦根行2 篠山行 那智行 岩屋行

叡山行 高野行 熊野行 十津川行2

十津川行1 天理行2 天理行1 舞鶴行2 舞鶴行1 近江八幡行 舞子行 沼島行2 沼島行1

安土行2 安土行1 明石行 伏見行 伊賀上野行 福知山行 和歌山行

神戸行 長浜行2

紀伊半島行 大津行 京都行 姫路行2 姫路行 長浜行 奈良行 彦根行1 大阪行

◆中国

広島行3 児島行 姫路行3 境港行 安来行 三木城行 竹田行 餘部行 米子行2(乗馬編)

米子行1(大山編)

津山行 宮島行 しまなみ行 萩行4 萩行3 萩行2 呉行 龍野行 福山行

山口行 松江行2 備中高梁行 岩国行 播州赤穂行

長府行 倉敷行 山陽新幹線「レールスターひかり」の車窓から 「スーパーやくも」の車窓から

広島行2 広島行1 岡山行 尾道行 「スーパーはくと」の車窓から 松江行

鳥取行2(砂丘地獄編) 鳥取行1 下関行 萩行 出雲行 山陰行(出雲3号編)

◆四国

松山行3 祖谷行 道後温泉行 高松行4 宇和島行2 讃岐行4(阿波・淡路編)

讃岐行3(高所編) 讃岐行2(うどん編)

讃岐行1(発動編) 宇多津行 丸亀行 高松行3 「マリンライナー」の車窓から

「琴電」の車窓から 松山行2 高松行2 琴平行 徳島・鳥取行 徳島行2(寄り道編)

徳島行3(風雲帰阪編) 宇和島行 徳島行 松山行 高知行 高松行

◆九州

呼子行2 鹿児島行6 芥屋行 能古島行 湯布院行2 「ゆふいんの森」の車窓から

中津行 柳川行 鹿児島行5 志賀島行 知覧行 鹿児島行4

大宰府行 呼子行 名護屋行 杵築行 島原行 宮崎行2 壱岐行2 壱岐行1 飫肥行2 飫肥行1

つばめの車窓から 湯布院行 長崎行2 博多行5

「甘木鉄道」の車窓から

博多行4 秋月行 海ノ中道行 佐世保行2 佐世保行1 博多行3

「みどり」の車窓から 唐津行 博多行2(中洲礼賛)

九州行(終焉編) 九州行(風雲編) 九州行(郷愁編) 九州行(疾走編) 九州行(立志編)

鹿児島行(疾風怒濤編) 門司港行 小倉行 宮崎行 九州縦断行 鹿児島行2 熊本行

阿蘇行 長崎行1 鹿児島行 盛岡→鹿児島行 博多行

◆沖縄

那覇行4 石垣島行11 辺戸岬行 石垣島行11 石垣島行10 西表島行2

石垣島9 那覇行3 那覇行2 石垣島8 伊江島行2 伊江島行1

石垣島行7 新城島行 石垣島行6 名護行 慶良間行 宮古島行3 鳩間島行

久高島行 黒島行 那覇行 西表島行 石垣島行5 石垣島行4

嘉手納行 勝連城行 沖縄行15 沖縄行14(チービシ編) 伊良部島行

宮古島行2 宮古島行1 沖縄行13(アッテンド編) 沖縄行12(着陸復航編) 波照間行 沖縄行11

沖縄行10 小浜島行 沖縄食行 竹富島行 石垣島行3 沖縄行8 沖縄行7 沖縄行6

石垣島行2 石垣島行1 沖縄行5

沖縄行2006(その3) 沖縄行2006(その2) 沖縄行2006(その1) 沖縄行1996

◆その他

鉄道マニア 駅弁考1

コラム

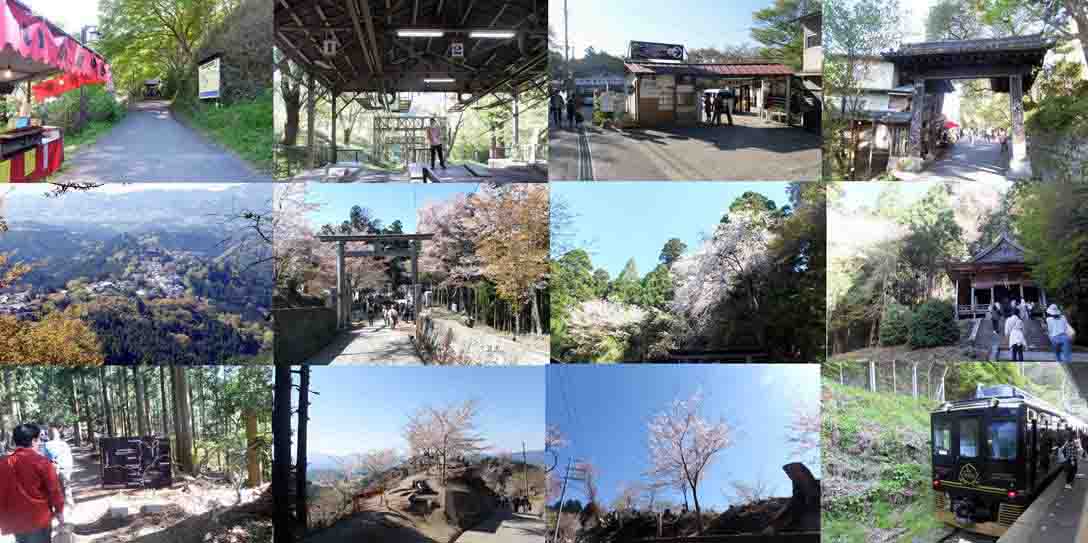

| 世間は皇位継承、改元がらみのの10連休。 1日ぐらいはまったく仕事をしない日を作ってもよかろうと、前日から『明日は休むもんね』モードを全開にした。夜のアルコールも少し控え目。エライ。 城山に登ったり、チャリを転がしたりしていたのは、遥か昔のことのような気がするほど、このところ生活習慣が激変している。 3年前の東京大転倒がきっかけだが、去年の突発事案も大きく関与しているのは間違いない。 とにかく心が病んでいるゾ。 これではイカン。精神的な疲弊は、肉体的な消耗によって解決するのだ。 FBの過去の同日記録掲出サービスで、5年前の新緑詣での記事が現れた。 そーだ、そーだ、自分は新緑を愉しみに生きていたのだ、と我が事ながら思い出した。 近江坂本に行こう。 『碧空に翠蓋をかざす』季節ではないか。 ただ新緑にまみれるだけではなく、からだも痛めつけよう。 近江坂本の日吉大社を目的地に定めた。 日吉大社にはこの季節、何度も行っている。ただ過去の訪問は、画竜点睛を欠いていた。 日吉大社の広大な境内には標高381メートルの八王子山が聳えている。聳えていると言って過言でないほど、山がそそり立っている。 その山頂近くに日吉大社の起源とされている「金大巌(こがねのおおいわ)」があり、その岩を守護するように三宮、奥総社、牛尾宮などの社殿が建てられている。その社殿群は大社の外郭からも八王子山山頂にその姿を認めることができる。 前々から一度は登っておきたいと思っていたのだが、機会を逸し続けて今に至っている。 今日、その負債を清算するのだ。 JR「比叡山坂本駅」から日吉大社へ向かう参道ぞいは、比叡山の僧侶の隠居所である里房が連なっている。信長が各戦場に連れまわした石積み集団穴太衆による穴太積みの石垣が里房を囲っている。沿道の楓の輝きが忘れかけていた安寧と充足の記憶を呼び覚ます。 2020年のNHK大河ドラマの主人公は明智光秀のようだ。坂本は光秀ゆかりの地として旗ざし物が並んでいる。ドラマタイトルは「麒麟がくる」らしい。 イマイチだと思った。 鳥居をくぐり境内に入る。 大社の神獣は猿である。 神猿と書いて「まさる」と読む。 神猿舎には実際に猿がいる。 (マサル君) たぶん、誰もが心中、そう呼びかけているはず。 西本宮から宇佐宮、白山宮を巡る勝手知ったるルートの先に三宮遥拝所、牛尾宮遥拝所を左右に配した登山道の入口がある。 ここからが未踏の山登りである。 |

登山道入口は石段。 段差がある。かなり高い。 最近、気がついたことだが、筆者は右足の股関節におそらく疾患がある。右足で踏み上がると微妙な違和感があるのだ。疲労が重なるとそれが明らかになる。日常生活では露わになることはないが、運動時にそれと気がつくと少し心に翳りがさす。誰もが若者のままではいられないのだ。 石段はすぐに尽き、それなりに幅員のある坂道が始まる。 幅員はあるが、坂の傾斜はかなりキツい。 つづら折れの坂道をハヒハヒ言いながら登る。 後ろから女子が二人ついてくる。 女子に負けるわけにはいかない。 ここで張らなくてもいい見得を張ってしまった。 登山道に入る前に500ミリリットルのミネラルウォーターを買ってバッグに放り込んであるが、当初、口もつけずにひたすら登った。しかし、なかなか山頂にたどりつかない。距離も斜度も想定外だった。 へばった。 やうやう、奥の院エリアにたどり着いた。 ミネラルウォーターは三分の一になっている。もう1本買っておけばよかった。 ジャケットは裏地を通して浸透してきた汗で斑模様になっている。 心臓はバクバクしているし、何よりも立っていられない。岩に腰掛けたが、それでも足りない。全身の力が抜け落ちてゆく感覚に襲われた。 (まずい、肛門が弛んでしまいそうだ) 脱糞だけは避けねばならない。 人は死ぬと、筋肉が弛緩して膀胱や直腸から漏れ出るものだが、死んでもないのに漏れ出るのは嫌だ。あるいは、今、実は、死にかけているのだろうか。(臨死体験中?) 真剣にヤバイと思った。 ジャケットを脱ごうとしたが汗のせいで袖口がひっかかりうまく脱げない。かなりもどかしい状態を何とかクリアして半袖シャツ姿で社殿の石段に横たわった。 麓から吹き上がってくる風が涼しい。日陰になっていた石の冷たさが心地よい。何度も大きく深呼吸をして気息を整えた。 たぶん熱中症になりかけていたのだろう。 冷たい石に横になったのが良かったのかもしれない。 いやあ、無理しちゃいけんね、ホンマ。 琵琶湖を見下ろす景観を堪能して下山。 大社を出るとすぐ脇に「芙蓉園」という茶店がある。 以前もここで庭を見ながら湯豆腐を食べた。 今回も同じ活動。湯豆腐に生ビールを一杯。生き返りました。 気がつけば心の風通しが良くなっている。なんか清清しい気分。今日は正解だったな、脱糞しかけたけど。 |

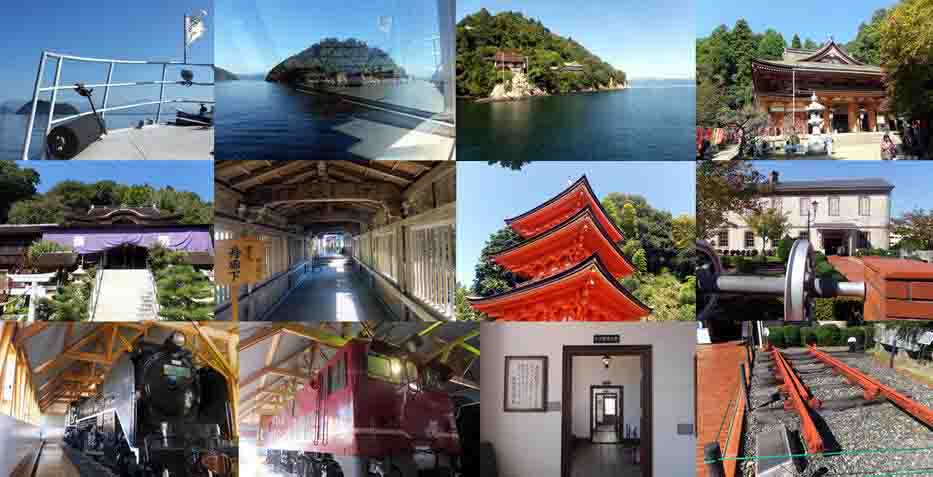

| 老母のための、恒例「年またぎ温泉ツアー」で久しぶりに天橋立を訪れた。 天橋立は、今、世界遺産登録に意欲的らしい。 域内のあちこちに世界遺産登録を目指すポスターが貼ってあった。 筆者は(世界遺産への道、未だし)との印象を持ったが・・・ 足がやや不自由な老母を連れ歩くと(稼動範囲は極めて狭いが)バリアフリーに敏感になる。 世界遺産は、景観として電線やら看板やらにいろいろ制約があるらしいが、バリアフリーにもうるさいはずなのだ。階段に過敏な拒否反応を示す老母を見ていると、古くからの観光地であるがゆえにエレベーターやエスカレーター、スロープの設置があまり進んでいないことがよく分かる。しかも、その手の世界遺産対策を十分に整えたとしても、それは世界遺産登録申請ができるようになったにすぎず、認定されるかどうかは、また、別の話なのである。 頑張れ!天橋立。 特急「はしだて1号」から天橋立駅に降り立った筆者達を迎えたのは寒波と寒風。 駅からほど近い(と筆者は思っている)飲食店で昼飯を、との筆者の目論見は、寒気で肢の動きが著しく衰えてしまった老母ににべもなく拒否されて頓挫。老母の必殺技『何でこんな仕打ちを受けなきゃいけないの!?』攻撃に、目的のエリアに行かず、絵に書いたような観光地のスタンドで蕎麦を食べた。筆者も「にしん蕎麦」を食べてしまった。蕎麦を食べるなんて何年ぶりのことだろう。もちろんどこに持ってゆきようもないままならぬ感情に流されてのことである。 駅そばの天橋立ビューランドのケーブルカー乗り場にはとても歩きつけないようだったので、投 |

宿前に『もう一歩も歩きたくない』状態の老母をタクシーに押し込み、阿蘇海を回りこんだ対岸にある笠松公園のケーブルカー乗り場前まで乗り付け、とりあえず荒天ではあったが、天橋立のパノラマは経験させ得た。タクシーに乗れば、車内は暖かいし、笠松公園ならばケーブルカー乗り場の前まで乗り付けられる。 阿蘇海はほぼ諏訪湖なみの全周らしい。諏訪湖と言えば、亡父の位牌を守る老母を連れて行った記憶が蘇る。亡父存命中に家族で行った箱根湯元を皮切りに、父没後、諏訪湖、金沢、沖縄、湯布院、道後温泉、鹿児島、神戸、祖谷渓、倉吉、と随分連れ歩いたもんだ。もちろん地元の京都、大阪、奈良、明石は日帰りで幾度も出かけている。 年末年始の旅行は今年で4回目だが、あきらかに老母の体力は落ちている。齢90で自分のことはすべて自分でこなしているのだから立派なものだがもはや距離のある旅行は無理だと判断した。今年が最後になるだろう。 明けて元旦。 昨日の天気が嘘のような青空が広がった。 老母は足の調子が戻らないので宿で温泉三昧。 筆者は久しぶりに天橋立を散策した。 まずは、ビューランドのリフトへ。ビューランドは進化しているような気がする。 晴天下の絶景を堪能し、天橋立全長3.6キロを歩く。途中、冠島と沓島が海面上に浮いて見える蜃気楼に出くわした。冬の寒い日などにみられる景色らしい。 昨日タクシーで訪れた笠松公園に到着。帰路は観光船。元旦の初詣客が列を成す智恩寺を眺めて初詣とする。宿では、蟹三昧の一夜とノドグロ、鮑、ブリしゃぶなど充実の海鮮三昧と丹波牛の一夜を満喫した2泊3日の旅だった。 |

石垣島行13 →back (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

| 沖縄の年、ということにするか 2018年は、老母のツアコンとして年末年始を『わいはー』で過ごして以降、めっきり漂泊と縁遠くなっていた。 何ゆえ?と記憶をまさぐった結果(仕事のせいだ)と気がついた。 前年の11月から新部門の事業を立ち上げていたのだ。 忙しかったから、というキレもなければヒネリもないオチ。 とは言え、その新事業のために4月中に2回も那覇に出張している。 以降、ひと段落つき始めた6月まで『半年も』漂泊できなかった。 6月末には毎年、ダイビング(と言っても体験ね)のために沖縄に行っている。今年も石垣島でもろもろ予約を入れていたのだが、既述のとおり、機材故障で那覇にUターンしてしまった。 その後、七夕にもう一度石垣島に行った。それもまたこの紀行に既述である。 しかし、まだダイビングをしていない。 体験ダイバーの望みは、年に1回、海中浮遊をする。これのみである。 ちゅうことで、9月のアタマに三度、石垣島行を敢行。 ショップのオーナーからも「6月の仇を9月にとりますか」と歓迎をうけ、ダイビング初体験のSを同行し、南ぬ島石垣空港に降り立った。 2泊3日なので弾丸ツアーだが、いいのである。リフレッシュとは、ほんのひと時でいいから日常を忘れることだと思っている。だから時間の長さは関係ない。海の中で浮遊していると本当に頭 |

の中から日常が消え去っている。正確に言うと消え去っていることにすら気がつかない。 今日は、大崎でベタ凪に遭遇。 これほどのベタは過去に記憶ないぐらいのベタ。海面が平面と化していた。 初体験のSが一緒だから、今回は3ダイブなしで、シュノーケリングをいつもよりパチャパチャした。 七夕のときは、宿泊したホテルで、眼前の海を見ながらのモーニングと海岸沿いの散歩で、ちょっとびっくりするくらいの開放感が筆者を包みこんだ。 7年ぶりの黒島をチャリで周回したら何か忘れ物があったことを忘れていた忘れ物が見つかったような(変すか?レトリック)安心感に包まれた。 初訪沖の1996年以外にはプライベートでしか訪れていなかった沖縄に22年ぶりのビジネスフライトが生まれたのも何かの巡りあわせかもしれない。 ちゅうことで沖縄県には、この年5回訪れたことになる。 沖縄の年、ということで、ひとつ。 石垣島では「担たん亭」には2回行けた。「しゃぶしゃぶ太陽」も2回行った。 那覇では「ha-na」に3回、「シェフズテーブルサクモト」に2回、初見の店で「まつもと」と「糸満屋」も得た。充分だ。 後日譚となるが、この後、神ならぬ身ゆえ、想像もつかなかった多忙な日々が筆者を待ち受けていたのであった。 合掌。 |

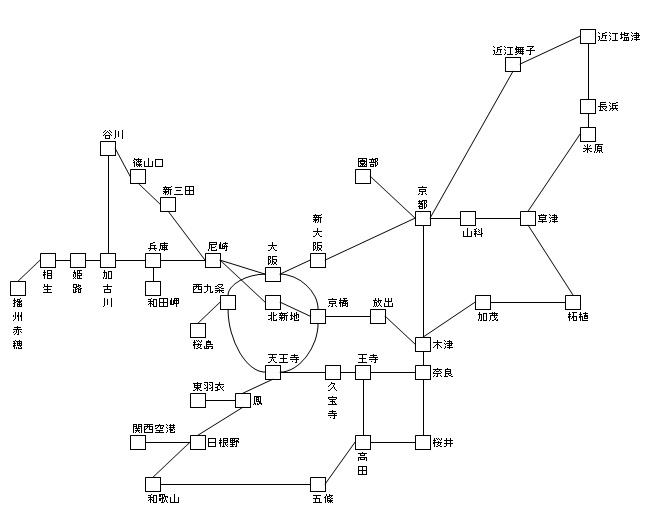

| JRには「大回り乗車」という日帰りアトラクションが用意されている。 筆者は「鉄」ではないので細かいことはよくわからないが、要するに、決められた区間内で、経路が交錯することなく(同じ駅を2度通過しない)、その日のうちに、途中下車することなく(改札から外に出てしまわずに)乗車した駅の隣駅で降りると、運賃は1駅区間の料金で賄えるという制度らしい。 決められた区間というのが肝で、筆者はそれを知らずに、一筆書き乗車の制度と混交し、大阪駅を出て、福知山に向かい、京都から新大阪で改札を出ようとしたら、区間外ということで莫大な運賃を支払った経験がある。何事も確かな裏付け知識がないといけないということだ。そのときの失敗では、まず、ICカードで入場しないほうが面倒が無くて便利だと知った。新大阪駅で改札を出ようとしたら、『有効時間がなんたら』との表示(たぶん、そんな感じの)が出て、通過阻止をされた。駅員に事情を話し、通過した駅を明示したら、記述のごとく大回り乗車が認められなかった。切符だったら時間管理なんかなかったかもしれない。(無論、悪事を働くことはしません) さて、この決められた区間というのは、仙台、新潟、関東、関西、福岡など全国に幾つかあるので興味のある人はネットで調べてください。 関西では西は「播州赤穂」「相生」「姫路」「加古川」の山陽道ライン、丹波路は「谷川」「篠山口」「新三田」「尼崎」のライン、大阪環状線のライン、「天王寺」から「和歌山」までの紀州路ライン、「和歌山」から「五條」「高田」「桜井」か「王寺」いずれかを経て「奈良」への大和路ライン、「奈良」から「京都」へのラインか、「加茂」「柘植」を経て「草津」に至るライン、「草津」から琵琶湖を一周するラインが区間内となる。 同じ駅を2度通れない以上、盲腸線となる部分 |

は攻められない。(盲腸線とは終点で他の路線に接続しない路線のこと。「鉄」ではないので、そんなもんで、ひとつ。) まず、大阪発、和歌山経由を試みたところ、和歌山での乗り継ぎが3分で、何番線の電車に乗り換えればいいのか、迷ってしまい、乗り継ぎに失敗し、さっそく撤退した。 乗り継ぎ列車の発車番線はしっかりと掌握しなければならないことを知ったのである。 此度の出陣、2度はあらじ!と信長の美濃攻めのような気迫で臨んだ第3次攻撃。 時間的に紀州路を組み込むと1時間の待機が生まれるため紀州路は放棄。 10時24分に「大阪」を出発した。 10時45分に「天王寺」 「王寺」「奈良」(奈良っていつの間に高架になっていたの?)「木津」を経て 11時34分に「加茂」。11時42分発の「柘植」行きに乗り換えた。 途中、「平城山」駅で新発見。「平城山」と書いて「ならやま」と読む。無理だ。 12時38分に「柘植」。13時1分発の「草津」行きに乗り換えた。 電車は忍者の意匠が施されている。 甲賀の里なのだ。 ちなみに「甲賀」と書いて「こうか」と読む。濁らないのね。 13時47分に「草津」。13時51分発の新快速に乗り換えた。 14時35分に「長浜」。15時11分発の「近江塩津」行きに乗り換えた。 15時34分に「近江塩津」。15時40分発の湖西線経由新快速「姫路」行きで 16時57分に「京都」通過。 17時22分に「新大阪」着。 運賃は160円。 読書三昧の1日を終えた。 |

| 漂泊不足で息が詰まりかけていた。 このままでは窒息死するかもしれないから救急救命のために札幌へ飛ぶことにした。 札幌を起点にしたハブ&スポーク戦術を実施するのだ。 ハブは札幌、新千歳、スポークは大雪山系層雲峡と登別。 まずはハブとなる札幌に夜、到着。 「たる善」「だるま本店」「バーVespa」で酒食を愉しむ。 翌日は、大雪山系層雲峡温泉に向かう。 大浴場が気にいっているホテルがそこにある。 「野口観光グループ」所有のリーズナブルな「朝陽亭」というホテルだ。 チャイニーズの団体さんが多い大バコで食事もバイキングなんだが、大浴場が3種類あってこれが気にいっている。風呂に浸かることが主目的なので酒食への拘りはない。それにバイキングは糖質制限修行僧にとっては危険物件を自主的に避けることができるのでむしろありがたい。 「野口観光」は札幌を起点にして自社所有の各温泉地へバスで送迎してくれる。まさに今回のハブ&スポーク戦術のためにあるようなリゾート会社だ。保有している施設は函館、層雲峡、洞爺湖、北湯沢、登別、札幌定山渓、函館湯の川などにリーズナブルタイプからハイグレードタイプまでいろいろなホテルが揃っている。 札幌から大雪山系に向かうには、車を転がせない筆者の場合、札幌から旭川に出て、さらに上川町に向かわなければならず、交通費だけでも往復で1万円近くにはなる(JRの特急などを使っての話だが)送迎経費は、宿代に含まれてはいるのだろうが、札幌、層雲峡間、車で4時間を往復で送迎してくれるのはオトク感がある。 「朝陽亭」は3回目の投宿なので、過ごし方も心得ている。 到着時すぐと、深夜、早朝と、湯船が空いている時間帯を見計らって温泉で四肢を伸ばし、3種の浴場を満喫した。 札幌への帰路の出発前に眼前に聳える黒岳(標高1984m)のロープウェイに乗って5合目へ。ロープウェイの始発は6時だったが、すでにそこそこのトレッカーが並んでいた。5合目からはリフトで7合目まで登れる。ロープウェイは7分、リフトは15分、ロープウェイ駅からリフト駅までは少し歩くのでざっくり30分程度、往復では1時間を見なければならないのでちと慌しく動いた。 早朝の大雪山、気温は20度には届いていないだろう。この日の最高気温は25度だった。大雪山系の山襞には残雪が輝いている。8月になると |

消えると言うが7月末の今まで残っているのもすごい。 ロープウエイからリフトに乗り継ぎ、ひとり、清涼な山の空気を吸い込んでいると、植生が高山のそれとなり、野鳥の囀りが抜けるような青空に響き渡っていた。 7合目ではリスがうろちょろしていた。 山を降りたら、バスが待っている。再び札幌に戻る。 今宵は、フレンチの「TATEOKA TAKESHI」「バー・プルーフ」「バー・Vespa」で酒食を楽しむ。 翌日、再び「野口観光」のバスに揺られて登別へ行く。 出発が昼過ぎだったので、すすきのの「カレーショップ・エス」でスープカレー(もちろんライスはヌキ)、バス待ち合わせの札駅で「タルタルハンバーグ牛忠」で軽く酒食。 一昨日と同じバス利用者の待ち合わせ場所には筆者ひとりきり。 「今日は貸し切りですね」 黄色のスタッフジャンパーを着た受付係りの女性にバスまで案内されながら言われた。 「洞爺湖の方は、インバウンドも含めてパンパンだよぉ」 ドライバー氏と受付係りの車外での話しが聞こえる。 洞爺湖あたりがインバウンドには一番人気なのか。 トマムはどーなんだろう? 登別「石水亭」は、これまた「野口観光グループ」のリーズナブル温泉宿である。 資本が同じ、宿のグレードも同じとなれば、浴場の造りも似たようなもので、逆に初めての投宿だが、勝手知ったる感があって気楽に過ごせる。 夜はお約束のバイキングで、これまた微妙な違いはあるが層雲峡のそれとほぼ同じである。 到着時、深夜、早朝と、湯船が空いている時間帯を見計らって温泉で四肢を伸ばす。 翌朝、登別の温泉街を散策する。 熊牧場も早朝のこととてまだ開いていない。一昨日の層雲峡とは真逆の天候。道南は霧が多い。霧雨が山と温泉街を包んでいる。 帰阪の日なので、札幌駅へのバスで、途中、新千歳空港に立ち寄ってもらう。札幌駅へは無料なのだが、新千歳で降りる場合は500円が必要となる。空港利用料でも請求されるのだろうか。 それでも、札幌から新千歳までのエアポート快速でUシートを利用するよりも安い。 新千歳空港で、「円山公園竈」「バー・ジアス」で酒食を取り、今回の漂白を終える。 |

| 石垣島の周辺に浮かぶ離島は、竹富島、小浜島、黒島、西表島、波照間島、由布島、鳩間島、新城島、嘉弥真島、与那国島と、かなりある。 未踏の島は、由布島、嘉弥真島、与那国島だが、今回はそれらに向かうことなく7年ぶりに黒島に渡った。 ハートアイランドとも言う。 ハートの形をしているから。 人口よりも牛口が多い。 石垣牛の肥育の多くはここが担っている。 石垣島の離島ターミナルから高速船で30分。 離島ターミナルをハブとして各離島に足を伸ばす船会社は安栄、八重山、平田、ドリカンの4社が主だったところ。感覚的には路線バスのようなものだ。ただし、バスは沈まない。 実は、久しぶりという点ではまったく同じ波照間島に向かおうかと思ったのだが、石垣島にはまだ2日ほどの距離にある台風8号が急速に勢力を増していると聞き、さらに、黒島に向かうカップルが乗船券売り場で「今日はたぶん遊泳禁止ですよ」と言われていたので即座に断念した。 かつて波照間島に渡ったとき、外洋に出たとたん、高速艇がガブルガブル。「転覆」とか「沈没」とかの単語が脳裏に浮かぶ浮かぶ。ちゅう経験をしていたので、波照間に行くときは絶対に海がおとなしい時と決めているのだ。 黒島行きのチケットを買った。 黒島は、石垣島から見ると、眼前に浮かぶ竹富島の裏側にある。 石垣島、竹富島の間の海は環礁に囲まれた比較的穏やかな海原が広がっているが、その裏側に出ると、さすがに海がうねりだす。しかも今日はうねりが大きい。高速艇が途中、何度もエンジンカットをしたり出力を落としたりして、大きな波をやりすごしている。 (波照間行きにしなくて正解) なにしろ、石垣、波照間航路は欠航率も高い。 無事にたどり着いても、帰ってこれなくなる可能性がある。 黒島に到着。 |

ここではレンタサイクルで島をのんびり周遊するしかやることがない。 前回もそうだった。 しかも同じ船で渡って来た僅かな人々と島のあちこちで何度も出くわすのである。なにがなし連帯感まで生まれるのである。 今回、前回と違ったのはレンタサイクルに電動アシストが備わっていたこと。 小浜島でもサイクリングをしたことがあるが、あの島は高低がそこそこあり、かなり消耗した。 それに比べると黒島はフラットであまり疲れなかったような記憶があったのだが、楽をするために電チャリを借りた。 漕ぎはじめて気がついた。 なだらかではあるが、緩~い坂道がけっこうある。それに島を周回するため、方向によっては向かい風となる。その風がかなり強いのだ。上り坂と向かい風のWパンチに出会い、電チャリを借りた幸運を神に謝した。 島は7年前と変わらない佇まい。 プズマリ、西の浜、仲本海岸、黒島灯台、幾つかの御獄(ウタキ)、伊古旧桟橋、島の周囲は出し惜しみのないコバルトグリーンの海。牛口が多いから『ここは北海道か?』と見まがうばかりのフラットな牧草地が広がるのどかな景色。3時間、チャリを漕ぎ、気がついたらかなり汗みずくになっていた。同時に久しぶりに爽快な気分も得られた。島がちょうどいい大きさなのだ。3時間で島を1周半した。無論、日焼け止めは最強のSPF50+を何度も塗っている。 電動アシスト自転車がレンタサイクルに常備されているんだったら、小浜島にも今度、行ってみるか。 南の島でアクティブに過ごすときには汗だくになるので、1日のうちに着替えが上も下も一度は必要になるから、そのつもりでいなけれいけなかったのだとホテルに戻って気がついた。シャツは汗みずくになったし、濃いブルーのズボンは腰まわりが白く塩を吹いている。汗がね。そこまで出ます。 |

石垣島行12 →back (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

| 2週間前、謎のUターンで潰えた石垣島行だったが、実は筆者には今年、隠しダマがあった。 11年前、初めて石垣島に上陸した2007年。 ちょうどその日は七夕。 夏の大三角形を眺めながら、ホテルのテラス席でオリオンを呑んだ。海風がオリオンビールの旗をたなびかせ、ホテルマンがテラス席の客ひとりひとりにことわりを入れた後、照明が落とされた。市街地から離れた海辺のホテルは天の川と煌く星座たちの天蓋に覆われた。 胸ときめいたそのときの体験は、今も筆者の脳裏に住み着いている。 再訪の想いは強いが、ウイークデーの真ん中の漂泊はなかなか難しい。泊は、金夜と土夜を狙うしかない。かつ、7月第1週の日曜日は、仕事の都合で地元を離れるわけにはいかない。つまり、七夕の夜7月7日に石垣に滞在できるのは7月1日か2日が日曜日のときだけなのだ。 2日が日曜日だと、金曜の夜が七夕になるので、実に慌しいことになる。 今年は1日が日曜日。7年に一度の千載一遇のチャンスだった。だから、かなり前から石垣行の予定をたてていた。 ホテルもあのテラス席のあるリゾートホテル。 2泊しかできないが、ひさしぶりに離島でバカンスを。 金曜日の夜、石垣に到着する那覇乗り継ぎの便は2週間前のあの忌まわしいソラシドエアだった。那覇空港混雑とのことで伊丹発那覇行きの便も1時間延着。石垣行きの乗り継ぎ便も30分の遅延とのアナウンスがあった。 嫌な予感がする。 搭乗口にはいっかな機材が現れない。 すると搭乗口の変更サインが出た。 ボーディングブリッジではなく、バス移動となった。あの黄緑色のソラシドエアの機体は別の駐機場にいたのだ。アナウンスのとおり、30分遅れで那覇をテイクオフした機は、途中、Uターンすることなく石垣島にランディングした。 |

空港から市街地に向かう途中にヤラブの並木道がある。硬くて渋い実は何の役にもたたないが、この並木道をくぐりぬけると石垣にやって来たとの思いが強くなる。 知己の弁護士から石垣島のしゃぶしゃぶ屋の情報を得、予約していた時間にちょうど間に合うタイミングだった。 「しゃぶしゃぶ太陽」という店で寛ぐ。大将との話しも愉しく満喫できた。 初日のホテルは、繁華街のホテルだったが、明日は11年前のリゾートに泊まる。 朝、チェックアウトしたら離島ターミナルのコインロッカーに荷物を放り込み、とりあえず離島へ渡海。 昼すぎ遅くに離島ターミナルに戻り、ホテルにチェックイン。 2週間前、キャンセルした「坦たん亭」で石垣牛を堪能する。 部屋のテラスから星空を見上げ、願いをかなえた翌朝は、ホテル前のビーチを散策。 眼前に浮かぶ竹富島、その後方に西表島の島影。エメラルドグリーンに輝く海原と幾隻ものボートや離島と石垣を結ぶ高速船の姿。輝きを増しつつある朝日を浴び、薄いピンクに染まる水平線の向こうの白い雲。 まさに、これこそが石垣島の魅力という瞬間。 今年は仕事がたてこみ、いつになく漂泊の機会がなかった。満を持した2週間前はトラブル続きで、顔に瘡蓋の烙印までおされる始末。そのノリベンジは、僅かな滞在ではあったが、心の底から満喫して、空港に向かった。 ヤラブの並木道を抜ける。 空港の搭乗待合室の売店では宮古島のダグズバーガーのダグズシーフードツナサラダが売られている。『世界で一番高価なツナ』と自ら謳いあげる瓶入りのツナを購入。 帰路は関空への直行便だった。 さらば「南(ぱい)ぬ島」 |

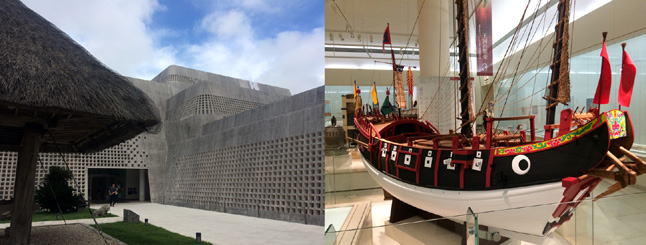

| 那覇で過ごすことになった。 計画なら、ない。なにせ石垣島でダイビングをするつもりだったのだ。 その計画がパーになった今、何をする? 最近、古琉球の戦国時代に興味を持ち、訪沖のたびに時間を見繕っては、関連の場所を訪れていた。 不測の事態ではあるが、奇禍を奇貨居くべしとして、何箇所か回ってみることにしよう。 百貨店リウボーの中に沖縄歴史博物館があるので、まずそこから。 おもろまちに沖縄県立博物館があるので、次はそこに。 沖縄県立博物館の愛称は「OKIMU(おきみゅー)」 そう言えば、大宰府にあった九州国立博物館は「きゅーはく」だったな。南の国の博物館の愛称はどことなく可愛い。 「おきみゅー」の外観はグスクの石垣を模しているようだ。 かなりの収穫を得た。 久米三十六姓発祥の久米村の碑を訪れ、波上宮を海側の波之上臨港道路から眺める。参宮もした。 古琉球は、グスク時代と呼ばれる各地の有力者(「按司(あじ)と沖縄では呼ぶ)の興亡の歴史を紡いでいる。三山と呼ばれる三つの王国が覇を競い、最終的には、尚巴志が琉球を統一する。尚巴志は小国の按司から中山の国王となり、北山、南山ふたつの王国を滅ぼす。彼が中山の主邑としたのが首里であった。首里城を中心に栄えた街並とは別に、当時、明、朝鮮、日本、南蛮との間で繰り広げられた交易の基地として那覇が栄えることになる。 当時、那覇は島だった。 ステーキ街で有名な辻や、既述の久米がその島内にあり、集落を形成した。 サンゴの環礁に囲まれた琉球は、座礁の危険があり、大型船舶の停泊適地が少なかった。那覇(島)の南東方向の島影に停泊地を作り那覇港とした。今の奥武山の手前あたりである。 その頃、明から渡ってきた渡来人は主に福建 |

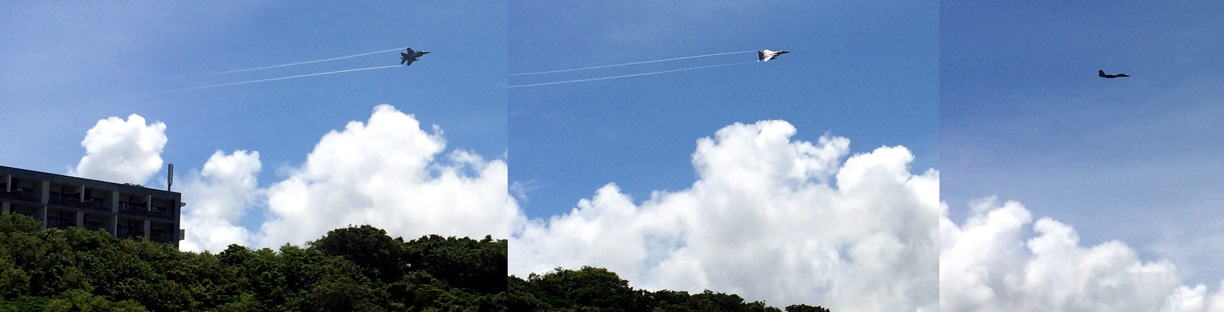

省出身で、彼らは島に村を作った。その仕事は琉球と明の間の交易事務と船舶の運用だった。集落名を久米村(くにんだ)と言う。ギルド的なその集団を久米三十六姓と呼んだ。 琉球を統一した尚巴志の懐刀となる懐機(かいき)も、久米村出身の明人だった。 懐機は、尚巴志に命じられ、那覇(島)と首里を結ぶ道路を建設する。那覇から安里までの浮道を長虹堤(ちょうこうてい)と呼ぶ。 歴史探訪を済ませ、瀬長島に渡る。 日本最南端の駅ゆいレール赤嶺駅前から瀬長島ホテル行きの無料送迎バスが出ている。 2015年に開業した「ウミカジテラス」のある島だ。島と言っても海中道路で繋がっているので陸路で渡れる。 「ウミカジテラス」は、島の北面にあたる傾斜地に造成された商業施設で、全体を白で統一したなんというか、いかにもエーゲ海っぽい雰囲気を狙ったちゅう感じの、オジサンはたぶん消費のコアターゲット層でないことだけは確実な所だ。 ただし、那覇空港の滑走路の南端にあり、離着陸する民間のシップや空自のファイターを間近に見ることができるので、そこは買いである(筆者的に)。また、ウミカジテラスの裏側にある斜面の公園は実に広闊で、南国の空と海の青、雲の白、草木の緑のコントラストをのんびりと眺め、時の移ろいをしばし忘れることができる憩いの場である。 陽が沈み始めたら、ゆきつけのビストロのシェフと地場の居酒屋に向かう。 首里城の建つ丘陵の川を挟んだ反対側、南西面の斜面にある店。周囲は住宅地だし、観光客が無目的にここに足を踏み入れることは絶対にないエリアだった。 シェフの親族が作る、シェフの苗字と同じ名の泡盛をショットで飲み続け、定休のビストロに戻って、ワインを浴びていたら、しこたま酔った。帰路、前のめりに倒れて地面とキスする羽目になったのは、いかにも今回の不運の総決算のようで、これはこれでアリか。いや、ないな、断じて。 |

| 久しぶりにエアでトラブル遭遇。 これで遭遇回数は5回となった。 最初のトラブルでは、ガスによる視程不良で伊丹発仙台行きが、仙台上空を2、3回旋回した後、着陸を断念し、羽田にダイバートした。 2回目は、東北大震災のとき。 羽田発福岡便が欠航となった。 3回目は冬の札幌。新千歳発伊丹行きが、欠航となった。 その日、記録的な降雪が新千歳を襲い、多くの便が欠航となった。 自分の予約機は、まだ2時間遅れとの表示が出る中、それよりも前の便が次々に欠航表示となるのを見て、速攻で翌日の便を予約し(購入はせずに)札幌駅前のホテルの予約もとった。 もし、飛べば、エアの予約はキャンセルすれば済むし、ホテルもキャンセルの電話を入れれば、この状況下でキャンセル料は取らないだろうと判断した。 結局、予約機は欠航となり、迅速な機動が我が身を救った。 4回目は伊丹へのランディングが天候不良で関空になったことだが、これは些事と言える。 そして今回、那覇空港乗り継ぎで石垣島に行く予定だった。機材遅れですでに出発は1時間の遅延。それでも1時間後にはANAと共同運航のソラシドエア737-800のF席に身を沈めた。 夕刻、那覇から石垣に向かう機のF席は真横から西日を受ける。 その西日が動き始めた。 インディージョーンズ最後の聖戦でハリソンフフォードとショーンコネリーが飛び乗ったヒンデンブルグ号でのシーンのようだ。 筆者の右頬にあたっていた南国の強烈な日差しが、機内の壁をゆっくりと斜めに刷き始め、やがて反対側のA席に差し込むようになった。そしてその位置で太陽は固定した。 つまり、180度旋回をしてそのまま飛んで |

るということだよなとブツブツ言っていたら、機長からのアナウンスがあった。 「当機は那覇コントロールからの指示により、部品に点検が必要になったため、那覇空港に引き返します」 やっぱ、Uターンしてたんだ。 当たったところでちっとも嬉しくない。 那覇空港に戻った。 部品を点検してもう一度飛び立つ一縷の期待もあえなく、機長からのアナウンスに一蹴された。 「皆様を、地上係員が誘導し、払い戻しの手続きなどを3階の3番カウンターで承ります」 仙台のときと同じだな。 石垣島の滞在は2泊しか予定していなかったから、明日、代替便が飛んでも、朝イチから予約していたダイビングは無理。あきらめるしかないか。あるいは、夜、代替便が飛んでくれるのか?いろいろ思い悩んでも時間の無駄。こういうときは迅速な機動である。 3階3番カウンターに一番乗りし、係員からの説明を聞く。 今日中の代替便は無し。今日のこれ以降の便も満席、明日も夕方の便までは満席とのこと。払い戻しをしてもらう。何かの不具合があったのか、払い戻し手続きに手間取っている。筆者の後ろにはすでに長蛇の列。ダイビングのキャンセル、石垣島のホテルのキャンセル、石垣島での夕食予約のキャンセルを済ませていたら、やっと手続きが終了した。今回は宿泊料と称して20000円の現金を渡された。 カウンターを離れ、2連泊できる那覇のホテルの予約を完了し、ホテルに向かったのは21時。ホテルのそばに行きつけのビストロがあるので、そこに電話。 「ヴォンソワール、サカノさーん今どこ~?」 シェフは筆者の名前を間違えて覚えている。 「すぐそばです。これからひとり入れますか?」 |

| 年末年始はやっぱ、ワイハーだよね。 ちゅうことで大晦日の昼、大阪を発った。 現地の気温は8.9度。 比較的温かい。 最低気温は1.6度だから、朝、夕はちょっと冷えるようだ。 予報では、降雪というサインも出ていたが、さすがに雪は降らなかった。 初めてのワイハーまで新大阪から「スーパーはくと」で3時間強。 終点「倉吉」から車で10分程度で「はわい温泉」に到着。 目的地「はわい温泉」の出島にある「千年亭」に旅装を解いた。 「はわい」の地名は「羽合」に由来する。鎌倉時代まで遡る由緒ある(?)地名らしい。 パスポートを持っていない筆者がハワイなどに行くはずもないのである。 鳥取は何度か訪れていたが、倉吉は初めてだ。 2016年に震度6弱の「鳥取地震」で白壁土蔵群などが被害をうけた倉吉。 断層型地震で、ズレた断層を境に被害の明暗がくっきりと分かれたと乗車したタクシーのドライバーが言っていた。 「まだブルーシートのところもありますよ」 1年2ヶ月たっても復興は道半ばのようだ。 せめて温泉消費で復興の後押しをしよう。 年の瀬の帰省ラッシュのせいか「スーパーはくと」はかなり混んでいた。 指定席が3号車だったので、2号車の後ろの車輌に乗り込んで座席に座った。 後から来た家族連れがもじもじしている。 |

座席の位置がわからないのか、チケットを見てあげたら、驚天動地の事実が発覚。 3号車だと思って乗車したこの車輌は「増2号車(まし2号車)」なんですって!人の座席に居座っていたわけだ。謝罪して撤収。もう1つ後ろの車輌に移動した。 編成が、1号車、2号車、増2号車、3号車、4号車・・・となっていた。 なんなんだ?増2号って? 1、2、3、4、5、6と順番に号車を振るわけにはいかないのか?「鉄」ではない筆者には了解できない出来事だった。 はわい温泉は、日本海から2キロほど内陸にある、海と川で繋がっている汽水湖の東郷湖のほとりにある。 絶景というほどではないが、湖畔の眺めはそれなりに広寛で、海鳥が飛び交い、都会の雑踏を離れた解放感が我が身を包む。 温泉がよかった、露天と内湯の大浴場と浴場が男女日替わりの入れ替えとなり都合6種の風呂に浸かりまくった。日帰り入浴もあるので、日中は混雑するが、早朝と夜は、ほぼ独り占め状態のときもあり、満喫度は高い。 部屋の内湯の半露天風呂は老母がいたく気にいり、メイクルームの時以外は一歩も部屋を出ず、日がな一日まさに文字通り、入り浸っていた。 鳥取の宿だから、夜はズワイガニ。 境港であがったズワイをひとり1パイずつかぶりつき、それ以外にも刺し身、天麩羅、茶碗蒸し、雑炊とカニまみれの一夜を過ごす。 |

鹿児島行7 →→→back 鹿児島行1 2 3(疾風怒涛編) 4 5 6 7

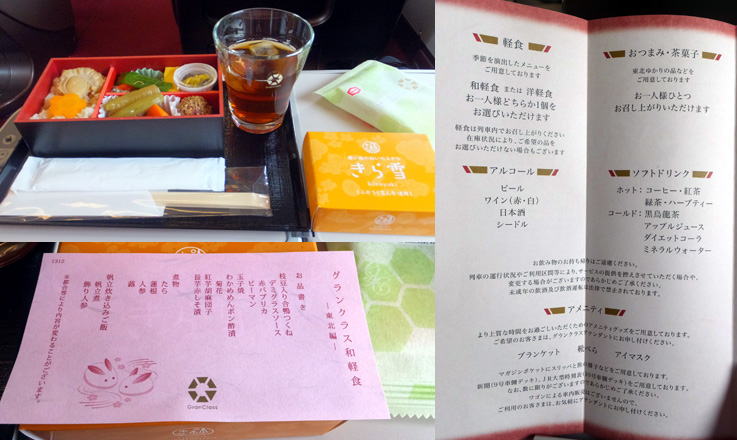

| 師走の第二日曜日、博多から乗車した「さくら543号」は空いていた。 前日、社用で入福したが、事前予約での宿がぜんぜん空いていなかった。海外の宿泊検索サイトはあまり使いたくなかったがやむを得ず使用し、博多駅前に何とか予算内のホテルを抑えることができた。 (なんでか?)と思っていたが、中部国際空港セントレアから福岡空港に降り立ってみれば、土産物店に「嵐ファンの皆様、博多へようこそ」のPOPが。8日の金曜日から3日連続でコンサートがあったのね。それで納得。 なかなかにバタバタした毎日が続いていたので、ちょっと漂泊することにした。 この「さくら」は東に向かっていない。 まっすぐ南下している。 35分ほどで熊本。 博多、熊本間は、京都、名古屋間並に近い。 熊本に停車。 降客のほうが乗客よりも多い。 新幹線は、博多、熊本間のシャトル便のようなものかもしれない。 さらに1時間弱で鹿児島中央に到着。 博多、鹿児島間は1時間26分。 久しぶりの鹿児島。 今回の目的は、ただ1点。温泉に浸かること。これのみ。 筆者の偏見と独断に満ちたランキングでは、『景色のいい露天風呂』部門、暫定日本一が城山観光ホテルなのだ。 だから城山観光ホテルに泊まる。 ただ、難儀なことにホテルが城山の頂上にあり、一旦投宿すると下界に下りるのが億劫になる。 |

夜はホテル内の施設を使うことにする。 目的専一主義を掲げて夜の愉しみはある程度我慢しよう。鹿児島ではトップランクのホテルだから施設もそれなりの水準ではあるのだ。 ここは、朝のバイキングの評判もいい。しかし、筆者は朝を食べないから、この点はあまり関係ない。 チェックインが14時にはできるので、早めに宿に入り、速攻で露天風呂に浸かる。優れた作戦は常にシンプルなのである。 とは言え、昼前に入鹿したのでホテル入り前の昼食で食べる愉しみの保険をかけておくことにしよう。夜がものすごくハズレとは思っていないが・・・ 「あぢもり」の「黒しゃぶ」を食べに行くことにした。 飛び込みではたぶん入れないと思ったので予約を入れた。開店早々の11時半に入りたかったが、案の定、その枠は埋まっていて12時半からの食事となった。 糖質制限修行の身というのに、食い意地が勝って、ヒレカツとコロッケのつくコースを頼んでしまった。 (どーしたー?) 一口、二口だけにするかと悩んでいたが、思いのほかミニサイズだったので残さずに食べてしまう。しかし、健常人だったら、このサイズは少しもの足らんだろう。 まあいい。「黒しゃぶ」と称するこの店の黒豚しゃぶしゃぶはデェ好きだ。食レポは前回のこの記事で。 2時にホテルにチェックインし、1時間おきに露天風呂に浸かりにゆく。 早朝も含めて4回入浴し、カタルシスを得た。 |

| 市電は「十字街」電停から分岐して「函館どつく前」行きと「谷地頭」行きに別れる。 「谷地頭」まで行って駅から歩いて15分程度で立待岬だ。 岬への坂道は、冬期路面凍結のため車はすでに進入できない。 坂道を登ると、石川啄木一家の墓碑が海を眺める墓地の一画にポツンと佇んでいる。文筆の才を生涯の借金形成に浪費し、知人、縁者から今なら1500万相当の借財を築いた啄木は、けっして模範的社会人ではなかった。だが、その才を惜しみ早世を弔ってくれる友人達に恵まれたのは、その人柄に幾ばくかの愛すべき徳性があったのだろう。 啄木の墓の先、坂道がその先に浮かぶ空から身を離すように下り始めると、眼前に立待岬が現れる。 多くの北海道の岬がそうであるように、風浪は身を切るように鋭く、強い。眼下に岩を噛む波頭は白く猛々しい。見渡す限り周囲に人の姿はない。岬を周遊して市内に戻る。 昼、函館山へ。 函館山の標高は334メートル。山頂展望台までのロープウェイは昼は空いている。夜景の時間になると混むらしい。筆者は夜景の時間は酒食を楽しんでいるから、夜景にはとんと縁が無い。 十字街に戻り、市内に17店舗を展開するご当地バーガー「ラッキーピエロ」ですり替えバーガーを食す。バンズを持参の低糖質のパンに目にも留まらぬ速さですりかえるのだ。在函中、この十字街銀座店と函館駅前店を利用した。やはり、夜の酒食を楽しむなら昼はこの程度に抑えるべきだ。 |

神戸北野のフレンチ「ル・パッサージュ」のシェフと知己であったことから、過去2回ほど訪店していた「ル・プティ・コション」が1ヶ月前に店をたたんでしまったことを、予約時の電話でシェフ本人から聞かされた。喪失感を埋めるべく新しいフレンチを求めた筆者は「ロワゾー・パー・マツナガ」を訪れた。五稜郭公園前電停よりさらに「湯の川」方面に2つ「柏木町」電停から5分ほどの住宅街の一角に店はあった。 冬の北海道の日没は早い。 すでにあたりは闇に包まれている。住宅街を貫く街路は街灯も少なく人影もない。11月にしてはいつもより早い降雪が北の国特有の寂寥感をいや増してくれる。背後から、メインストリートを通る市電の鉄路を穿つ音が遠く響いてくる。なぜか「千と千尋の神隠し」を思い出した。 ワインをペアリングでオーダーし、好みを聞かれても、おまかせで通す。しかし、思わずサンテミリオンが好きなことを漏らしてしまったのはソムリエの話術の巧みさか。「それではサンテミリオンをお持ちしましょうか」との申し出を丁重に辞し「薦めてもらうもので知見を広めたい」と応える。最後にソムリエが持って来た2本のうち1本を選んだら、サンテミリオンに似ていた。似たものを持ってきたわけか、とすればもう1本を選んでも、きっとサンテミリオンっぽいものだったに違いない。こういうサービスは心に残る。楽しく時を過ごして店を出る。ソムリエやフロア担当と一緒に見送りに出てきたシャフは「千鳥」の大悟に似ていた。 |

| 弘前から奥羽本線特急「つがる」に乗って新青森まで30分。 新青森から新函館北斗までは北海道新幹線「はやぶさ」で1時間。 新幹線効果か、この日、筆者にとって青森と函館が観光圏としてひとつになった。 地元ではもともと相互に親近感はあったかもしれないが、かつて筆者は東北旅行と北海道旅行をカップリングしたことはなかった。青函連絡船の時代は海を越えるだけで4時間半はかかったし、青函トンネル貫通後も青森、函館間は特急で2時間だった。新幹線駅が本土も北海道も新駅で、在来の基幹駅までの乗り換えがあるため実質的にはそれほど短縮されていないのだろうが、感覚的には障壁が取り払われたように感じるのである。 青函トンネルに入る前、津軽海峡の沿岸をはやぶさは疾駆する。 新幹線のことゆえ眺望はそれほど楽しめない。 はるかに、降雪に霞む海岸線が見えるのみ。 青函トンネル内の速度は在来線のそれとなる。海峡を抜けるのに30分程度。瀬戸大橋と比べれば青函トンネルに見所はない(あたりまえか)。景色を楽しむならトンネルより橋の方がいい。 新函館北斗、函館間は「はこだてライナー」で15分。新函館北斗までの運賃で函館まで区間内だと勘違いしていたため、一旦、改札を出て切符を買わねばならない羽目にあいつつも、昼、函館に到着。 空港からバスで市内に入るよりも、鉄路で函館駅に降り立つほうが気持ちが高揚する。 最近、五稜郭そばに宿をとることが多かったが、久しぶりに駅前のホテルに投宿した。 |

飲食店は、五稜郭公園前周辺に多いので、夜はやや不便だが13階に大浴場があるこのホテルで湯につかることにした。13階建てはこの地では高層の部類だ。眺めも楽しめる。「旅人の湯」と銘打たれたちょっと黄色く濁った湯は、筆者が利用するときはいつもガラガラだった。四肢を伸ばして湯を独り占めした。 日常の昼食が非常に軽くなったため、旅先で、往時のように欲望のままに食いまくることができなくなってしまった。夜の愉しみが何割ほどか落ちてしまうのだ。中途半端な午後ならば、そのまま何も食べずにすごすのだが、この日は正午近くに到着したために、欲が湧いた。 「函館ビール」に行って「社長のよく飲むビール」を飲もう。 函館駅前から電停で二つ目の界隈にある。歩いてゆける。朝市の通りをまっすぐ進めばいい。ただし、この日降雪が著しく、視界を遮るほどの風と雪が筆者の顔を撃つ。機能的にはまさにこのためにある冬靴を正しい使途で今季、初の使用ができた。いつもはレインシューズがわりに使われているので靴も本望だろう。 アルコール度数10%、モルトが通常の2倍の「社長のよく飲むビール」と「地ビール4種の飲み比べセット」で3皿ほどのつまみを頼む。店を出る頃には雪が止んでいた。 夜、五稜郭公園前電停のそばの「開陽亭本店」へ。時化のためイカが入らず、活イカは食べられなかったが、カニ味噌豆腐、牡蠣フライ、毛蟹を楽しむ。甲羅酒も作ってくれて満喫度アップ。 翌朝、立待岬へ行く。 |

| 「到着地の天候は雪。気温は零度です」 20人にも満たない乗客を乗せてボンバルディアQ400はタキシングを開始した。 プロペラがすぐ横で回っている。 あまり気持ちがいいものではない。 歯医者で、施術中にドリルがはずれたら・・・?などという恐ろしい妄想にかられることがあるが、こいつだったらそれ以上のスケールの惨事に見舞われるな、などと、とにかく高速で回っているものが外れるシーンを恐怖する性格は変えられない。 ANA保有の一番小さい機材だ。当然のことながら地面は近い。 離陸を開始すると、ジェットの時よりも速度感がある。 レシプロ機の滑走距離は短い。 V1・・・VR・・V2。 V1はもう離陸をやめられないスピード、VRで機首上げ、V2がテイクオフ。 機長と筆者はこのとき一心同体である。 軽い。 機は、ふわりと地上を離れた。 半分は、筆者のおかげである。 巡航高度に達するまでかなりゆれた。大陸からの寒気団が北日本を覆っている。その前衛が関西にもかかり始めていた。 クリティカル11を乗り越え、ボンバルディアは巡航高度に達した。クリティカル11とは離陸時の3分、着陸時の8分、航空機事故の発生確率が高い時間帯のことだ。事故の8割がこの時間帯に集中すると言う。 眼下は一面の雲海。雪雲が広がっている。典型的な西高東低の気圧配置で青森空港にランディングしたときには気温が氷点下1度になっていた。空港からバスで弘前まで1時間弱。途中の道路標識では氷点下2度となっていた。 9年ぶりの弘前である。 9年前に訪れた割烹と言うか、居酒屋と言うか |

「津軽路弥三郎」の暖簾を潜る。 カウンターに座る。前回もカウンターだった。 カウンターは5席程度しかないが奥の座敷は広いのだろう。その日はどこぞの先生たちの宴会で50人の酔漢の嬌声がカウンター席にも届いていた。 「どちらからですか?」 女将さんに聞かれた。 「大阪です」 「寒いでしょう?こっちは」 実は真冬の北海道にちょこちょこ出かけているうちに北国の寒気に強くなっていた。 しかし、ここは期待に応えなければならない。 「寒いですね~」 これが正しい「忖度」の使い方である。 この日は50人の団体さんのために、料理もあらかじめコースで、ということだったので、前回味わった皿を頼むことはできなかった。 隣に座った常連さんとの話しが弾み、店を出るときには女将さんから切ったりんごをサランラップに包んで数切れ渡された。東北ってのはこういうところがある。それが筆者は好きだ。 朝、弘前城を散策。 雪灯篭祭りのときに転倒した場所を数箇所、思い出しながら場内を歩く。祭りのときとは逆に追手門から東門へのルートをとった。 本丸前の「杉の大橋」の欄干の赤が雪の白と対蹠的で美しい。 朝の弘前城は人影もほとんどない、深閑とした佇まいの中に昨夜来の降雪で薄く雪化粧をした城内は美しい。空気が澄んでいる。東北でのみ感じる城下町の凛とした気色が、忘れていた東北への憧憬を思い出させてくれた。 やっぱ東北の城下町はいいな。 雪雲の裏から、どんよりと濁った黄色い目玉のような太陽がこちらを盗み見している。これもまた雪国らしくていい。 |

| 46年ぶりだ60年ぶりだとの東京での寒気を伝えるニュースを大阪で見せられ続けた10月の中旬。 避寒という訳ではないが沖縄に向かった。 最近少し慌しくなった日常から距離を置いて気分転換を図るのだ。慣れているつもりではいても沖縄行ということで気分は高揚している。 11度だ13度だと言っている関東圏よりは4、5度は気温が高い関西だが、日中20度を越えない日が多くなり、季節の移ろいは実感していた。 でも、那覇は31度。 どーゆー恰好で行くか? 那覇行きの787は、かなり空いていた。3列シートにひとりだけという席が多い。 わけならば、たぶん、ある。 台風のせいだ。 台風21号。 超大型。 もし本土に上陸ということになれば2000年以降では初の超大型台風の上陸になるらしい。 ちなみに強風域の半径が500キロだと大型。超大型だと半径600キロになるから、北海道の一部から九州の一部まで、ほぼ本土の全域を覆う大きさになる。 そんな奴が沖縄に近づいている。 行かないわな、普通。 でも行っちゃう。 今まで沖縄で台風による欠航や遅延のトラブルに見舞われたことがないのだ。何度か台風に遭遇したり、接近されたりしたことがあるが、ダイビングが中止になったり、飲食店が臨時休業になったりはしてもエアに影響を受けたことはない。関空で南海もJRも強風のため橋を閉鎖され慌てたときもエアはちゃんと飛んでくれた。 今回は那覇で2泊のショートステイ。台風が来なければ、南部あたりへ路線バスの旅でもしようかと考えていたのだが、台風接近では、そのプランは捨てる。何をするでもなくぼ~んやりしながら、夜の喰い物屋のことだけを考えよう。 那覇での服装は半袖。袖まくりのできるジャケットを羽織ってはいたが、これは寒暑のためではなく、ポケットが欲しかったから。 訪沖初日の夜は、県庁裏のイタリアン「ピキタン」へ。事前に連絡して糖質制限のディナーを用意してもらっている。電話をかけたとき、いつも大量に「お持ち帰り」をするせいか、この日は、事前にお持ち帰りの品をある程度オーダーしておくことになった。リストランテやトラットリアといったコジャレタ店ではない。日常使いの気のおけない食堂風だが、営まれているご夫婦との交感も楽しみでここを訪れている。初日の訪店で糖質制限のデザートや食材を買い込み、滞在中の間食や昼食に利用する準備が整った。 古島にあった同じく糖質制限の店、中華の「グ |

ルメエッセンス」が店をたたんでしまった今、「ピキタン」は筆者の心強い味方である。 店を出て、国際通りの「波照間」で豆腐よう(ここの豆腐ようはかなり好きなのだ)と島らっきょの天ぷらで泡盛を少し。 最近、マイブームのファミリーマートの沖縄限定泡盛コーヒーも買い込み、ホテルでピキタンのデザートを早くもひとつ開封。泡盛コーヒーは、泡盛をコーヒーで割ったカクテルで300CCの容量でブラック、アルコール度数は13度。 翌昼。 おもろまちのシネマQで「アトミックブロンド」を見る。シャーリーズセロンの姉御が蹴るは殴るは飛ぶは撃ちまくるは。 台風は沖縄の東方の大東島にそれつつあった。 いかにも台風らしい方向の定まらぬ、傘を巻き上げるような強風がたまに吹くが、雨はそれほどではなく、交通機関にも影響はなかった。那覇では、バスが止まると、皆、休みになってしまう。 2泊しかないのであと1食の夜が悩みどころだったが「シェフズテーブルサクモト」に予約を入れた。 松山のそばにシェフひとりで切り盛りする店がある。開業して21年になる。カウンターで8名ほどの小さな店だが、筆者とは生年が1年しか違わないシェフとの相性はよく、大阪のゆきつけの店に雰囲気が似ていることもあって、ちょこちょこと通うようになった。尻の座りの良さは抜群。 基本的には3皿のおまかせだがポーションがあるので女子はそれで満腹になる。それでもなんだかんだと幾つかの品をさらに食べることになるのだが。 店を出ればかつての「バー・ステア」が近い。マスターが亡くなり、店は「バー高梨」が引き継いでいる。少し飲みすぎていたので今宵の訪店はあきらめた。ホテルに帰り、泡盛コーヒーでピキタンのドルチェ。 あっという間にもう帰阪の日である。 夜遅く帰るのが好きではないので、それがどこであれ、帰阪の途には昼過ぎにつく。普段はほとんど昼食に時間も量も割かないが、沖縄にあればルーティンがある。「ジャッキーステーキハウス」へ。すいていた。やっぱ台風さまさまか。 普段はステーキを2枚食べるのだが今日は1枚だけ。タコスは2P、ノースープ、ノーライス、ノーブレッド。 エアは定刻に飛んだ。 台風は沖縄には上陸しなかったが、本土へは向かっている。その後を追うように飛んだ乗機は、伊丹行きだったが、空港周辺の気象が悪く、紀淡海峡上空で何度も旋回した。結局、天候回復はならず関空にダイバードとなった。交通費として1500円が支給された。 |

広島行(その3) →→→back 広島行1 広島行2 広島行3

| 47都道府県すべてに足跡を残してはいるが、泊まったことのない県が五つあった。それは佐賀、広島、奈良、滋賀、富山の5県だった。 広島以外はいずれもまあ、納得はいくでしょー(ごめんなさい4県の皆さん)。しかしなぜか中国地方の殷賑広島をスルーしていた。もちろん市内や宮島や呉などを訪れてはいたのだが・・・ 折良く週末にかけて広島に所用があったので、この際泊まることにした。 健康上の理由で糖質制限を始める前は、広島に行けばお好み焼きかつけ麺を食べていた。それもかなり好きだったのだが。 お好み焼きは、広島駅ビルASSEの2階にある「麗ちゃん」が定番だったが、もはやあれだけの糖質を一食で摂取する勇気はない。名物の牡蠣は宮島で食べているから、初見の食べ物に注目して広島のソウルフードをあたっていたら「ウニホーレン」と「ホルモン天ぷら」が視界に入ってきた。と、言うかなぜ今まで目にとまっていなかったのかが不思議だ。 瀬戸内の魚も食べたかったので歓楽街流川にある「おゝ井すし」をチョイス。 胡町(えびすまち)電停から平和大通りに向かって南下すると流川町のエリアに入る。筆者は初めての訪問。初見のせいかもしれんが、猥雑さに関してはかなりハイレベル。ここまでの猥雑感は筆者の行きつけエリアにはないかもしれん。難波や天王寺の方はいかんので比較でけん。 酒販店の軽トラがビュンビュンといきかっている。ぼーっとしていると跳ね飛ばされかねない。 市電の通りに近い流川のメイン街路の角地に店はあった。老舗らしいが、肩ひじはった感じのない町場っぽさがあって初見でも気軽に楽しめる。アテだらけで頼んでも文句を言われなさそうなの |

もいい。ひいてもらった中では「かわはぎ生ちり」が絶品だった。肝が甘い。お目当ての「ウニホーレン」は、ほうれん草のバター炒めのウニ載せだ。ウニを使っているからワンコインというわけにもいくまいが糖質制限OKフードなのは間違いない。心強いソールフードだ。土地の名物は糖質過剰でNG物件が多いのだ。 カープがリーグ優勝を決めた週だったので、大将から升酒をふるまわれた。気さくないい大将だった。「サザエの壺焼き」もよかった。握りは6カン。最後に芽ネギで締めるのが店の流儀か。 「おゝ井すし」の裏手に最近店を拡張した(以前は2階でバーのみだったようだが、1階の中華料理店が店をたたんだのを機に焼き肉系居酒屋を設けたらしい)「サコイ食堂」があった。 「ホルモン天ぷら」をオーダー。天麩羅だから糖質制限的にはNGだが、お好みやそばよりは良かろうもん。いかにも広島風にタレには一味をたっぷり。「タン塩」がまた旨かった。 翌朝、広島駅の駅ビル「ASSE」の2階に上がる。既述のとおり以前なら「麗ちゃん」だが、今回は鉄板焼きの「さち」に向かう。「麗ちゃん」はあいかわらず大行列だ。「さち」は穴場的、とは言え昼すぎには満席になっていた。カウンター形式だが目の前に鉄板があるわけではない。ここでも「ウニホーレン」をオーダー。バケットがついてきた。残そうと思ったが1枚にウニホーレンを乗っけてみた。(!)旨いがな。生ビールを飲んでいたが白ワインをグラスで頼む。店の女将さん(かな?)からは「グッチョイ!」と言われた。きさくな気のおけない女将さんだった。また来ることは確実。 広島で遊ぶ足がかりを得た一夜だった。 |

| 短い夏が終わろうとしていた。 漁業も観光業も島を支える基幹産業の活動期間は僅か5ヶ月。5月に始まり9月にはシーズンが終わる。その9月の一旬、筆者は利尻島に降り立った。いつも稚内から利尻水道越しに眺めていた利尻富士の麓にやって来たのだ。 ウニ漁の盛期はとうに過ぎ去り、気温は20度と、半袖のインナーに長袖の薄いジャケットがちょうど良い気候だったが、島にはすでに長い冬を迎える前の寂寥感が漂い始めていた。 ニシン漁で賑わった往時から昭和初期には2万を越えた島の人口はもうすぐ2千を切る。 離島、と言えば沖縄の諸島を思い浮かべるが、観光地化が進んだあのエリアは離島感が希薄になった。訪問者の若者比率が高いのだ。エアや船の客の中で筆者が最年長なんてことはよくあることだ。一方、同じ離島でもここ利尻では下手すると筆者が最年少なんてことになりかねない。利尻登山や礼文トレッキングが目的であろう高齢者が多いせいだ。高齢=過疎のイメージが直結し利尻には極めつけの離島感が生まれる。なればこそ漂泊の行き着く先にはぴったりということになる。 利尻に渡るには、稚内からのフェリーばかりが頭に浮かんでいたのだが、札幌からエアーという手段があることにふと気がついた。思い立ったら即実行。丘珠からか?と思いきや、なんと新千歳から利尻空港への便がある。コミューター機か?と思いきや、なんと機材はボンバルディアですらなく、ジェットの737-500だった。 利尻島は周囲60キロ程度の円形の島で、中央部に1721mの利尻山が聳えている。小さな島に1700m超の突起があるのだから、とにかく島のどこにいても山が目につく。と、言うか何かにつけ山に目がいってしまうのである。なぜか「ダンテズピーク」という火山映画が脳裏に浮かんだ。利尻山の最後の噴火は8千年前。火山評価は近時、1万年はたたないと死火山とは呼ばせないそうで利尻山は、活火山C級になっている。標高が高いためか植生が豊かで、ために水蒸気が発生しやすく山頂を雲が隠すことが多い。 |

島の中心は沓形(くつがた)という町だが、筆者の宿泊先はその反対側にある周囲に何もない海に向かって建つ3階建てのホテルだった。ウニ漁をする漁師が経営するホテルで、リゾートアルバイトの女子がふたり、気仙沼からやはりリゾートアルバイトに来ているOさんが送迎の車を運転している。Oさんの話を聞いた。東北大震災の津波で当時経営していた8軒の飲食店が全滅してしまったのだと。でも家族や従業員は無事だったのが幸いだった。あれから8年たつが今でも夏は北海道で出稼ぎをしている。同じ漁師出身で料理屋もやっていたからだろうか、ホテルの大将とは喧嘩しながら楽しくやっているそうな。 島を一周する定期観光バスがあったので利用した。レンタサイクルで島一周というのも面白そうだ。いつかやってみよう。 バスは鴛泊(おしどまり)フェリーターミナルを起点に、時計まわりに観光スポットを廻ってゆく。「姫沼」「野塚展望台」「利尻島郷土資料館」「オトタマリ沼」「仙法志御崎公園」「利尻町立博物館」「人面岩・寝熊の岩」を経てフェリーターミナルに戻る3時間半ほどのツアーだが港の手前で空港で降ろしてもくれる。 「姫沼」はその名の由来に浪漫を感じたいところだが、昔、ヒメマスの養殖用に作った沼だからその名になったそうな。しかも、周囲が海で海産物の豊富な島にヒメマスは不要ということですぐに廃れてしまったというトホホな話。水面が静かな状態ならば逆さ利尻富士が見える。木道が周囲を巡っていて一周15分程度で消費できる。 「オトタマリ沼」は「姫沼」よりも一回り大きく周囲約1キロ、20分程度で回れる。ここから見える利尻富士が「白い恋人」のパッケージデザインになっている。 「仙法志御崎公園」は利尻山の斜面がゆるやかに海に向かっている姿を捉えられる唯一のポイントかもしれない。なかなかの景勝である。オットセイにも会える。 空港でバスを降りて、札幌に戻った。思いのほか心に染みる島だった。また来よう。 |

| 「世界遺産」認定というのは、観光地として究極の太鼓判とかお墨付きを得たということか。かなり潰しが効きそうである。 「国宝」の上に金箔の額をつけて「世界遺産」って上書きしているようなダメ押し感がある。 世界遺産の合掌造り集落と言えば、白川郷と五箇山が頭に浮かぶ。 あれ?2か所だっけ?という初歩的な疑問もそこに生まれる。 白川郷と五箇山は何が違うんだ?と、実はよくわかっていなかったことに気づかされる。 とりあえず、五箇山は消費した。 白川郷はどうだ? 日本三大秘境のひとつが白川郷だということは、年初に三大秘境のひとつ祖谷渓を訪れたときに認識した。秘境の秘境たるゆえんは、人里からあまりに遠く、道なき道を分け入らねばたどり着けないところにある。しかし、今や、日本国内あまねく自動車道や鉄道が整備され、いまどきの秘境は、秘境足りえない。それでも祖谷渓は秘境っぽかったが。 金沢駅から白川郷行きのハイウェイバスに乗ったが途中「五箇山」で降りてしまった。次の停留所は終着「白川郷」だったから五箇山、白川郷は隣接地帯という解答を得たわけだ。しかし、ハイウェイバスは五箇山からは拾ってくれない。五箇山から白川郷までは世界遺産シャトルバスを使わねばならない。五箇山の二つの合掌造り集落「相倉」と「菅沼」間をつなぎ、さらに白川郷まで足を伸ばす路線バスだ。菅沼から白川郷まで40分弱。国道156号をバスは走る。ハイウェイバスは五箇山インターから白川インターまで東海北陸自動車道を走るので25分ほどでついてしまう。ちなみにこの世界遺産シャトルバスも白川郷、高岡間を結んでいる。相倉から先でハイウェイに乗るらしい。 日本3大秘境のひとつ白川郷は賑わっていた。祖谷渓に比べれば秘境感は希薄。秘境のもつ秘め |

やかさは皆無。すがすがしいほどに観光地。まあ、観光地なわけだが。 中華もアングロサクソンもゲルマンもラテンもスラブもヒスパニックも、もちろんドメスティックもわちゃわちゃいる。 金沢、名古屋、高山などから来る高速バスは、白川郷バスターミナルに集まってくる。世界遺産バスもここが終着(あるいは始発)である。ターミナルから少し離れたところに展望台行きのシャトルバス乗り場があった。10分程度で白川郷を見下ろす天守閣とよばれるレストハウスまで200円で連れて行ってくれる。レストハウス前に展望台があった。 見下ろしたとたん(ああ、これがアレね)と誰もが思う白川郷の展望。 人並みを掻き分け、最前列からとりあえず1枚、パシャ。 シャトルバスで集落に戻り、そぞろ歩きを始める。 茅葺屋根の家だろうと何だろうとここにあるのは皆、ヒトんちである。観光客は、要するにヒトんちを見て回ってヒトんちの写真を撮りまくっているわけだ。住宅展示場で新居のモデルハウスを巡るのとそんなにかわりはないかもしれない。 白川郷は、五箇山よりも広い。茅葺屋根の数が違う。次々と視界に現れる民家を辿ってゆくとテーマパークにいるような感覚にとらわれる。足も疲れてきたし、そろそろ引き返すかと思うと視線の先に新たな茅葺屋根が現れ、先へ先へと人の足を誘うのである。アリ地獄みたいだ。 高台にある家の裏で、白人が彼女と一緒にニッコリ微笑んで墓石をバックに自撮りしていた。墓だぞ、それ。セメタリーだって。オリエンタルな時代もののモニュメント程度の認識なんだろう。ある意味、あたってはいるが。 さて、ヒトんち巡りも満喫した。当分茅葺屋根はいらないな。 |

「サンダーバード」の車窓から2 →back 「サンダーバード」の車窓から 「サンダーバード」の車窓から2

| 湖北に広がる青田の海を列車は渡ってゆく。 稲の育ち具合の差か、濃淡の異なる幾重ものグラデーションが美しい。 「京都」を越え「山科」を過ぎ「大津」から湖西線に乗り入れ、しばし広大な琵琶湖の湖面を眺めたあとの景色である。湖西線は踏み切りの無い高速走行路線として設計されたため、全線が高架である。ために眺めがいい。 湖西線と北陸本線が交わる「近江塩津」を過ぎればすぐに嶺南の中心地「敦賀」だ。駅前には大きなカニツメのオブジェがある。筆者が来阪した15年前は、まだ「敦賀」は交流電化区間で、直流車両の新快速はここまで走ってこなかった。これを直流化し、新快速が来るようになり、西に向かって「姫路」までを結ぶようになったのは、筆者来阪の4年半後だ。所用時間は、およそ3時間30分。営業キロ数225キロは、東京、掛川間に相当する。 「敦賀」の先で、北陸トンネルが口を開けて待っている。新幹線以外の狭軌では日本最長の陸上トンネルである。トンネルを抜けると「今庄」。冬ならば車窓がいきなり白銀の世界に変わる降雪地帯だ。 峰続きではあるが頭ひとつ抜けた日野山が目にとまる頃には、それを境に湖北の山岳地帯が遠ざかり、再び田園が車窓に広がり「武生」に至る。行司岳を見やりつつ「鯖江」を通過する。メガネフレームの生産日本一の街だ。橋立山の中腹にSABAEと書かれた文字の横、まんまるメガネが右下に流し目をくれている看板が目立つこと、目立つこと。 |

足羽川を渡ると嶺北の都邑「福井」。かつては北国の王、柴田勝家の北ノ庄城が7層の天守閣を聳えさせたこともある北の都である。 九頭竜川を越える。 青田の広がるどこにでもある日本の車窓が続くが、はるか遠くに小さく丸岡城のシルエットが見える。別名、霞ケ城。北陸では唯一の現存12天守のひとつだが、それと気づく人は少なかろう。 「丸岡」を通過。 列車は「芦原温泉」に到着。田園風景が終わり、小さな丘の連なりに両脇を挟まれつつ進むと、進行方向左手に小丘が見える。大聖寺城跡を公園とした錦城山公園である。最寄り駅の「大聖寺」を過ぎれば観音山に聳える加賀寺の金色の観音が目を引く「加賀温泉」に到着する。 「加賀温泉」の先、「粟津」は那谷寺の玄関口だ。その隣は「小松」。左後方の海岸寄りに空港がある。自衛隊と国内線旅客機の共同運用の空港だ。管理の主体は空自が行っている。駅前にコマツの巨大なダンプが鎮座している。 鉄路はグイグイと日本海に近づき、海に流れ込む直前の手取川を渡る。北陸新幹線の延伸高架がいくつかまばらに立っている。そして、広大な北陸新幹線白山車両基地(白山総合車両所)が現れる。小松空港にランディング中のエアの窓からもそれとわかる巨大な施設だ。 「松任」「野々市」「西金沢」と金沢辺縁の住宅地を過ぎ、高架に視界を遮られ、それとわかりづらいが犀川を越え、やがて特急サンダーバードは「金沢駅」に到着する。約2時間半の旅の終わりである。 |

| 盛夏の一日、世界遺産「五箇山」へ向かった。 五箇山は南砺市の南西にある。 (南砺市?なんて読む?どこだ?!) 惜しい!なんてじゃなくて南砺(なんと)市。 富山県民でなければ、それが日本地図のどこに位置するかは誰にもわからないはず。 位置はわからずとも、北鉄のハイウェイバスが連れてってくれるから悩む必要はない。 金沢駅東口のバスターミナル2番から五箇山までは1時間弱。日帰りハイキング感覚で行ける。料金も1540円とリーズナブル。 ハイウェイバス予約システムを使ってコンビニで料金を支払うと正規のチケットが手に入る。この発券システムでは、座席位置の指定まではできないが受け取ったチケットには座席位置が印字される。予約時に席指定ができないから、てっきり好きなところに座ればいいと早合点していた筆者は、後から乗車してきた客から追い立てられることになった。 金沢市街を後に、北陸自動車道を北上すると進行方向左側に一際目をひく高い塔が見えてくる。クロスランドおやべのクロスランドタワーというものらしい。寡聞にして知らなんだ。金沢の先は津幡、そこから分岐して能登方面が七尾、富山方面が高岡、というのが筆者のだいたいの土地勘なのだが、高岡の手前に小矢部市というのがあるなどとは盲点である。富山の闇は深い。 小矢部と砺波の境で東海北陸自動車道に乗り換え、南下を開始する。 それまで遠くにあった山の稜線がだんだん近づいてきた。やがてバスは山峡に分け入る。車窓に占める空の割合がどんどん小さく、遠くなってゆく。ここまで来れば立派に人跡未踏(来てるけど)の雛の風格だ。少なくとも近辺に人家は見当たらない。 長いトンネルに入った。トンネルを抜けると、すぐにまた長いトンネル。そのトンネルを抜ける |

と、不意に眼下に渓谷が現れた。ハイウェイは渓谷沿いに続いているが、バスはここで下道の国道156号線に降り「五箇山の里」停留所に停車した。バスを降りる。 国道沿いに歩くと駐車場があり、そこに展望台が設けられていた。見下ろすと、渓谷の下、庄川の流れを北に押しやるように丸いこぶのような土地が突き出している。そのこぶの上に茅葺屋根の小民家がひっそりと、まるで箱庭のように佇んでいた。 (おおお!) 神の雫ばりの感嘆符が思わず口をつく。 こぶの周りを取り巻くように流れているはずの川の水面は見えない。見下ろす集落は、緑の山に囲まれた、日当たりのいい谷あいの村のように見える。 国道を下り、集落に出る。 周囲の山々の緑が濃い。 山の端の上、空が高く、青い。 夏雲は陽光を浴びてどこまでも白い。 つまり「THE 夏!」である。 (これこれ!) 最近、沖縄以外で出会うことのなくなった夏に久しぶりに再会した気分だ。 五箇山と言うがそれは地区名で、この合掌造りの集落名ではない。五箇山にはふたつの集落があり、互いに距離を置いている。車で15分くらい離れているだろうか。筆者が降り立ったのは菅沼(すがぬま)集落である。もうひとつは相倉(あいのくら)集落という。 観光客の姿は少ない。インバウンドもここまでは足を運ばないのだろう。ただし、ドイツ人の夫婦と世界遺産バスの停留所で一緒になった。 時の流れが実にたおやかだ。静寂の中に村がある。箱庭のような小さな村。頭に浮かんだのは「ムーミン谷」。 「日本昔話」でもいい。 |

石垣島行11 →back (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

| 6月21日、北陸が入梅した。 去年は、6月13日だから1週間以上遅い。 九州に続いて6月7日に四国から関東甲信越にかけて入梅宣言を出したが雨が降らず『早まったか~』と唇を噛んだ気象庁、北陸に関しては慎重になったのか。 その翌22日、沖縄が梅雨明けした。 昨年よりも6日遅い梅雨明けだった。 さっそく石垣島へ飛んだ。6月下旬から7月七夕にかけてがお勧めのシーズンだ。台風リスクは極小だし、観光客も少ない。 実際のところ、沖縄本島から石垣島は500キロ程離れているし、緯度にして2度、経度にして3度ほども南東にずれた海に浮かんでいるから、那覇が梅雨明けしていなくても、石垣が梅雨明けしているケースは十分にあるのだが。本土の天気予報は、先島諸島も沖縄本島もひっくるめて沖縄とするくらいに精度には気を使っていない。 那覇乗り継ぎだったが、関空からの便は満席。最近この季節でも空いてない。 国際通りに繰り出すほど時間にゆとりがなかったから、空港内の「A&W」で「メルティダブルバーガー」を購入して、大阪から持参した「ダイズインターナショナル」の「丸ダイズパン(ゴマ)」糖質量1個1.2グラムという安心のバンズですり替えバーガーを作って昼食とした。 夕方、石垣空港着。この便も満席。 空港から市街地へのバスは2社が走らせている。東運輸とカーリー観光だ。東運輸は本数が多いが、途中、幾つもの停留所に停まるので感覚的には骨折した亀のようにトロい。しかも2系統のルートがあって判断に悩んだりする(4系統と10 |

系統で、4系統の方が早い)。カーリー観光は、離島ターミナルまでノンストップだが1時間に1本だ。折りよくカーリー観光のバスが停まっていたので乗車。 これまたいつものように「体験ダイビングでゴメンネゴメンネ~」と言いつつ、いつものダイビングショップの船に乗る。 同行は他に6名。皆ファンダイビングだ。体験は筆者だけ。ゴメンネゴメンネ~。 名蔵湾とマンタシティ、御神崎でのダイビングは昨年と同じ。 3.5メートルほどのマンタを間近で見る。去年も遭遇した。最近、マンタの引きが強い、と言うかここでしかマンタを見ることがないので、どれほどついているのかが分からない。 石垣港の沖合にクルーザーが停泊していた。去年はゴールデンプリンセスだった。同じだろうと思っていたら、サファイヤプリンセスだった。姉妹船なのだろう。 ダイビングから戻って、島最古参のステーキハウス「担たん亭」へ。 翌日、那覇に移動して、やはりゆきつけの「ピキタン」と「琉球珈琲館」夜はイタリアンの「ha-na」へ。翌朝「ジャッキーステーキハウス」もはや金沢同様、書くことがなくなっている。 来沖すれば「かりゆしウェア」を買い付けている。もう10年以上になる。気に入ったデザインがなければ買わないことも多いが、今年、心覚えの何軒かの店を回ったが、一時、隆盛を極めていた頃に比べると、店もなくっていたり、品揃えも単調になっているように思える。下火になったのか?・・・ちょっと寂しい。 |

| 都市部の朝のラッシュ風景はどこも同じだ。 博多も例外ではない。 ただ、混雑はあまり長続きしないようだ。9時を回れば地下鉄空港線はある程度落ち着きを取り戻している。 初来福のKは一仕事終えた翌日、新幹線の予約を遅めにとって自由時間を設けていた。3年前は金沢を案内したが、今回は博多の案内役を買ってでた。しかし、何度も書いているが博多は観光資源に乏しい。福岡タワーに登るのも、大宰府に行ってからキューハク(九州博物館)を見るのも、あまり心浮き立つプランとは思えない。どうしようか。ガイドとしては手持ちのカードが心もとないワンペア程度しかないことに嵩じはてるのであった。 よし、西に向かうことにしよう。地下鉄空港線は姪浜から西唐津までJR筑肥線に乗り入れている。途中、筑前前原で降りて糸島半島を北上すれば、芥屋大門(けやのおおと)に行ける。料理旅館が数軒あるだけの雛だが、玄海の魚をそこでつまんで昼酒、というのも乙じゃないか。あるいは終点西唐津まで行って、東松浦半島を遡上し、呼子か、名護屋城跡を訪れるのもいいかもしれないとそこまで考えて、はた、と膝を叩いた。呼子では七ツ釜、名護屋城跡にも行ったことがあるが、イカシューマイ発祥の店「萬坊」の海中レストランを消費したことがなかった。そーだ!呼子でイカを食べるバイ!にわか博多弁の違和感を無視して今日の方針が固まった。ひとつの旅にはひとつのイベントがあれば十分タイ!しかも、この路線は、海岸線を存外長く走る。オーシャンビューを眺めることができる地下鉄なんて、言葉自体に矛盾が満ち満ちていてイイじゃないか。 地下鉄空港線、快速西唐津行きは姪浜を過ぎたあたりで車内の乗客がほとんどいなくなってしまった。金曜の昼前、実にのどかな車内から眼前に広がるのどかな玄界灘の広闊な美景を眺める。梅 |

雨の中休みの蒼天の下、新緑と海の青が開放感をいや増してくれる。 筑前前原を過ぎるとドアが開閉ボタンによる操作に切り替わった。気分はいやが上でもローカルである。終点の一駅前、唐津にむかって鉄路は大きく回りこんだ。唐津城が近づいてくる。 降りて駅前のタクシー乗り場から呼子の萬坊海中レストランへ向かう。 呼子大橋の手前に萬坊はあった。 当日予約は受けつけないそうだがウィークデーの金曜日だし11時の開店前に店にゆけば席はあるだろうと、たかをくくっていた。ヨミにはずれなし。(ただし正午にはほぼ満席になっていた) 海中レストランだから店内を海面下に降りてゆく。(海上にも席あり) 店のレイアウトは内に生簀を囲み、外が海となっている。生簀は、底部で海と繋がっているそうな。生簀際の席と海に面した外周の席がある。生簀の中には巨大な鯛が泳いでいるが、海際は小魚がたまに窓をつつくばかり。しかし、目を離していると不意に大きな影がサッと窓を横切る。ジョーズか何かの海洋ミステリー映画のようだ。 イカセットを頼む。 魚豆腐(ぎょどうふ)、イカシューマイ、メカブ、イカの姿造り、ご飯は1杯だけおかわり自由、お吸い物とオレンジ、葛餅がついて2980円(税込み)。これに鯛の刺身を別注。 やがて2ハイのイカがうらめしそうな目をして現れた。イカ刺しが甘い。刺身以外の部位は、途中でいったん厨房へ持ち帰り天麩羅か、塩焼きにしてくれる。さすがにイカ刺しに飽きてきた頃に実にいいタイミングで天麩羅が現れる。計算されつくしているのだろう。 それなりに満ち足りた気分で、来た道を戻り、博多駅へ。デイトスの「まるとく食堂」で手羽明太、明太ダシまき、魚ロッケなどをついばみつつハイボールと焼酎を空けて今日はオシマイ。 |

| 新緑の季節を迎えた。 去年は東福寺の翠蓋ならぬ翠海のような新緑を満喫した。 比叡山の東山麓にある近江坂本の日吉神社でもこの季節は、新緑が美しい。 紅葉の名所は新緑の名所でもあるから、京都界隈ならどこでもアタリだろう。 醍醐寺に向かった。 醍醐寺は、京都の東南方、東山の裏側にある山科から伏見に向かって南下する途上にある。JRで京都を過ぎ山科まで行き、京都市営地下鉄東西線に乗り換える。 ちなみに、エスカレータの立ち位置は、東京は左、大阪は右と、なんとなく認識されていると思うが、関西は皆、右だと思ってはいけない。確かに、神戸は大阪と同じ右立ちだが、京都は微妙である。と、言うか京都は左立ち派だ。JRや阪急、京阪で京都にやって来た大阪人が混ざると有無を言わさず右立ち先行になり、後に続く京都っ子もしゃーないと右に倣うのだが、山科みたいに大阪人なんか来やしないところに行けば気づかされる。あ、左か、と。山科の地下鉄に乗ろうとうかうかとエスカレーターに右立ちしていたら、皆が左なのに気がつき、すぐさま左寄せした。 閑話休題(あだしごとはさておき) 秀吉の醍醐の花見で高名な醍醐寺には上醍醐と下醍醐がある。修験道のメッカとして知られる上醍醐の方が縁起的には古い。 筆者が初めて醍醐寺を訪れたのは2月の初旬だった。 夕刻、陽の落ちるまでの短い時間で醍醐寺を消費しなければならなかったため、下醍醐はコマ落としのフィルムのように高速で、上醍醐はハヒハヒ言いながら登った。 今日は国宝、重文の宝庫、下醍醐に専念する。 |

醍醐駅から醍醐寺までは歩いて10分程度。住宅街を遊歩道が貫いている。緑道というらしい。道標も道なりに丁寧に並んでいる。あれ?こんなに整備されてたっけ?以前に来たのは2008年だったから9年の歳月が流れている。インバウンドの急増で観光立地に目覚めたのかもしれない。 周囲に堀を巡らし、白壁の塀と松に囲まれた様は戦時の兵力駐屯地を思わせる。総門の向こうに仁王門が見える。この遠近感がなかなかのものだ。総門と仁王門の間に三宝院があり、その手前で拝観料を支払う。 拝観料1500円。 高っ~ こんなに高かったっけ? まずは三宝院を拝観する。普段非公開区域となっている「本堂(弥勒堂)・奥宸殿」を拝観できた。庭園がまたいい。写真撮影禁止の表示がそこここにあるので、皆、美しい庭園を前に(撮っていいのかよ?駄目なのかよ?)と悩んでいる。係りの女性に問えば庭はOKとのこと。家族や、夫婦でいいのか?悪いのか?とひそひそ話しをしている人たちに「庭はいいそうですよ」と伝えて感謝の嵐をうける。実際、この庭はイイネ。廊下の床板がキュッキュと鳴る。ここも鴬張りなのか? 仁王門のむこうに翠蓋がある。そのトンネルを抜けると、国宝の五重の塔だ。金堂やら不動堂やら旧伝法学院などの堂右の先、池のむこうに、翠に包まれた赤い弁天堂が水面に逆さ絵を浮かべながら現れる。これこれ、これが今年のお目当てだったのよ。 霊宝館で仏像や襖絵も見た。この拝観料こみでの1500円だったのね。丸山応挙の師、石田幽汀(いしだゆうてい)の蘇鉄に孔雀図が気に入っちゃった。 |

| 4月も2旬を過ぎた23日、桜の名所「吉野」へ向かった。 今年の関西は花冷えが長かった。開花が遅れ、京阪では4月10日頃が満開だった。 さすがに23日ともなれば散っているだろうが、吉野は下千本、中千本、上千本、奥千本と標高差によって開花時期がずれる。もしかしたらとの期待は少しだけ抱いていた。 近鉄阿部野橋駅から吉野まで特急で1時間16分。車内は空いてる。10日に近鉄の特急指定席をチェックしたときはすべて満席だったから、明らかに時期ハズレなのだろう。 久しぶりの行き当たりばったり行だったが、案の定、想定外に見舞われた。 そもそも吉野は初めてだし、現地情報を何一つ仕入れていなかった。吉野駅からロープウェイが出ていることは知っていたが、その先は皆目わからん。たぶんバスが出ているだろうからそれに乗って奥千本まで行けばいいとたかをくくっていた。閑散期ならそれでいいのだろうが、甘かった。桜の盛時は過ぎているのだろうが、筆者みたいなトンチキが意外と多かったのだ。 列車は13時過ぎに吉野に到着した。 ロープウェイ乗り場に向かう。 係員が「あと6名!」と叫んでいた。4人目でロープウェイに乗車したが、あと2名、まだ押し込むつもりか?というほどに詰め込まれた。東急東横線か? しかたあるまい。年間の稼ぎ時は僅かな間でしかないのだろうから、と自らをなだめる。 しかし、このロープウェイは古い。恐いほどに古い。浅草花やしきのローラーコースターのように恐い。花やしきのローラーコースターは昭和28年生まれだが、このロープウェイの支柱に表示されていたのは昭和3年5月の日付。脳裏を駆け巡るのは「落下」の2文字。支柱を越えるたびにブラブラと揺れる。ちょっとしたアトラクション |

だ。幸い、ゴンドラは落ちることもなく吉野山駅(山上駅)についた。 ロープウェイの係員が大声で案内している。 「バスは竹林院前からになります!竹林院前までは1時間ぐらいです!バス待ちは2時間です!」 (やっちまったか~!) 行き当たりばったりでむかえるお約束の「想定外」。なし崩し的に山登りがスタートした。まったくその気はなかったのに。当然、準備はなし。ポーチには特急内で飲み残したミネラルウォーターが少し。低糖質のチョコバーが1本。足回りはウォーキングシューズだったので助かった。 これが人影も見当たらない雛の城山なら少しは危機感を持つところだが、世界遺産吉野山、桜の名所吉野山だ。観光客だらけだから道も整備されているし、案内表示も間然するところなし、と判断。高取城に登るよりも気軽に歩き始めた。 下千本から金峯山寺蔵王堂へ。仁王門が大きい。世界遺産だ。勝手が分からぬので寄り道をして体力を失いたくないからパス。吉水神社、東南院にもわき目もふらずとりあえず竹林院へ。バス亭には長蛇の列ができていた。後で知ったのだが、バスと言ってもコミュニティバスのようなもので、ワゴン車サイズなのだ。乗車人員は30名にも満たないだろう。何回転もピストン輸送しなければあの行列は解消できない。そのまま登山を継続。上千本に上がり、吉野水分神社から上が奥千本となる。高城山展望台(登って損した)を過ぎ、金峯(きんぷ)神社まで1時間半の有酸素運動となった。奥千本では、なんとか桜を愛でることができた。 吉野山駅の標高は300m程度で、金峯神社は765m。比高は465m。ちょっとした城山征服事業だな。帰路、往路で気になっていた、豆腐豚まん、桜ソフトクリームを見やりつつも、手を出さずに撤収。翌日、もちろん筋肉痛でC3POみたいに歩くことになった。 |

| JR琵琶湖線(と言っても米原から京都までの東海道本線の区間愛称なのだが)の近江八幡は、大阪から新快速で1時間強の位置にある。大阪をテコの支点とすれば、ちょうど姫路の反対側である。 琵琶湖の東岸に広がる近江の野は今も古の時を刻んでいるかのように長閑だ。京阪の雑踏に気忙しさを感じたらここに逃れてくればいい。「開発」という名の商業主義の尖兵も、ここまでは侵食できずにいる。 とは言え、昭和の一時期、琵琶湖の内湖を次々と干拓してしまったことがあったらしい。 「やられた、とおもった」と『街道をゆく』で司馬遼太郎をして嘆息せしめたのは、安土山の麓まで打ち寄せていた湖面が埋め立てられてしまい、湖の畔に浮かんでいたはずの安土城址が平山城になってしまっていたことであった。 近江八幡の始まりは、本能寺の変後である。焼失した安土城の変わりに八幡山城が築かれ、安土城下の町をその麓に移したところから町の歴史が始まる。 第2次大戦後、昭和の干拓前の地勢では「大中の湖」と「小中之湖」「西の湖」などの内湖が安土城跡の前面に広がっていた。八幡山城はその「西の湖」の西岸の山上に建てられた。 安土山は標高199mのなだらかな小丘だが、八幡山は標高283mで急峻な山容である。 近江の野を走る新幹線から山腹にロープウェイをかけたその姿は遠望できる。 城はあるが、城下は城下町特有の防衛的町割を成していない。八幡山駅から城まで1本の主道が近江の野を貫いており、八幡山の手前で東に折れ |

たあたりが町の中心となる。町は碁盤目状に形成され「武」よりも「商」のイメージが強い。メンソレータムの近江兄弟社はこの地の出身だ。 琵琶湖から水を引き、八幡堀と称し、防衛と水運に利用したが、現在、観光の要となっている堀めぐりの船の基点もこの界隈にある。船着場の近くに日牟禮(ひむれ)八幡宮があり、楼門、拝殿、本殿が並ぶ荘厳な佇まいを見せている。 八幡宮のそばにはバームクーヘンで有名となったクラブハリエのヴィレッジもある。クラブハリエの母体たねやは近江八幡が出自の和菓子屋だ。八幡山ロープウェイ乗り場は、そのヴィレッジの先にある。ロープウェイは、かつての二の丸跡まで登りそこから30分程度で城跡を周回できる。 西の丸跡からは琵琶湖を見下ろすことができるが、既述のとおり、眼下の多くの農耕地はかつては水を湛えた湖岸だった。湖の対岸にある比良山系の頂の僅かな残雪が白く輝いている。頭上には琵琶湖を越えて西進する旅客機の飛行機雲がたなびいていた。琵琶湖上空には、多くの航空路が集約している。 北の丸跡からは「西の湖」が見えるが、これは干拓前の内湖の12%ほどの広さでしかない。そしてその先にこんもりとした小山然の安土城跡と峰続きになっている、これは高さのある観音寺城跡が見渡せる。近江の軍事拠点の変遷が伺えて面白い。 本丸跡には秀次菩提寺の村雲御所瑞龍寺があった。京都から移設したものらしい。 山を降りて、近江八幡駅に向かう。駅前にある近江牛の老舗「カネ吉山本」の直営レストラン『ティファニー』で近江牛でも食べてゆくか。 |

札幌行9 →→→back 札幌行1 2 3 4 5 6 7 8 9

| 今さらではあるが、羽田も大きくなった。筆者の記憶では往時、滑走路は2本だけだった。それが今では4本になっている。利発着の便がひっきりなしに往還している。成田は本当に必要だったのか? テイクオフで速度を上げる乗機の777-300とランディングしてきたJAL機がターミナルを挟んで瞬時、並走した。 東方の雲海の上に富士が浮かんでいる。思いのほか雲の少ない関東平野を見下ろしながら、機首が北に向けられる。猪苗代湖を湛える磐梯山を臨んだところで雲に視界を阻まれた。 「目的地の天候は曇り、気温はマイナス1度」機長からのアナウンスがあった。 今日は少し暖かいようだ。 鳥目になるかと思われるほどの雲海が切れた。山塊がなければ、雲は湧かない。陸地が切れたのだ。恐山を跨ぎ、そして、海峡を越えた。 高度を下げ、近づいてきた雲の上にブロッケン現象の輪と機の影が浮かぶ。新千歳にむかって苫小牧上空を通過する。 羽田のテイクオフとは真逆に、ランディング中にテイクオフのタイエアと並走した。 札幌行も回を重ねた。新千歳空港には行きつけの店が幾つかあるのだが、帰路の伊丹便13時出立前にすべてを消化することができず、哀しい思いをしていた。今回は、入札と同時にスープカレーの「lavi」と円山公園「竈」の十勝牛100%ビーフを消費することにした。昼はほとんど食べない習慣があり、夜に皺寄せがあるが「さっぽろジンギスカン本店」で帳尻を合わせることにした。2店とも時間を気にせずゆったりと過ごせるのがいい。ホテルにチェックイン後、横になって酔いを醒ませる利点もある。 |

夜、久しぶりのジンギスカンの後バーに寄る。「ドゥエルミターヂュ」と「Vespa」。 2日目、夜は寿司の「たる善」を予約しているので昼は控える。定山渓温泉の日帰りパック1800円という手頃なアトラクションは昨夏に手に入れた。車で1時間強の位置にある定山渓温泉は札幌っ子の日帰り温泉の好適地だ。幾つかの温泉宿のひとつで浸かり放題の時間を過ごせる。前回も利用した定山渓ビューホテルの湯を利用した。広いのが気に入っている。昼過ぎまで浸かって帰路のバスを待つ頃には日帰り湯治客の車が次々とホテルに入ってゆく。 宿で昼寝をして「たる善」へ。締めはバー「プルーフ」と「ボウバー」。 翌日は小樽へ散歩。札幌からは30分強だから気軽に行ける。とは言え、夜はビストロの「クネル」に予約を入れているので昼はやっぱり軽く。途中、陽光降り注ぐ好天だったが運河につく頃には俄かに天候が変わり、吹雪に見舞われた。フード付のキルトコートを着てこなかったのはうかつだった。北の大地では、強風で寒気が増す。風に向かうと呼吸困難にすらなる。駅中の「なると屋」のざんぎを2個だけ食べて札幌に戻り、またまた昼寝。夜は南2西8のビストロ「クネル」へ。 帰阪の日、新千歳。「Lavie」と「竈」は消費しているので、ゆとりをもって「ジアス」で時を過ごす。厚岸産の牡蠣のフライとワイン蒸し、前菜盛り合わせ、山わさびの粕漬けで、サッポロクラシック樽生、ワインの白、赤、流氷ハイボールと北海道ハイボールを嗜み、エアに乗る。 今回の漂泊は、SNSを封印することにした。TVのニュース以外、身近な情報には一切触れずにいた。昔は、こうだったのだと思い、なにがなし満喫しながら漂泊の旅を終える。 |

| 松山への入城ルートは空路、陸路、海路、いろいろと試している。初訪は海路で広島から高速船で上陸した。陸路も楽しい。岡山から瀬戸大橋を渡って来るからだ。瀬戸内海の景色を堪能できる。ただし、所要時間は長い。大阪から4時間強はかかる。大阪からの最短ルートは空路だ。自宅のドアを出て松山市街地まで2時間強もあれば到達する。あとは未体験のチャリルートが残された課題だ。いつかはしまなみ街道を尾道からチャリで渡って今治経由でやって来たいものだ。 最初の訪問時、道後温泉のホテルに泊まった。 ホテルの大浴場で満喫したが、道後温泉本館(坊ちゃん湯)に浸かったことはない。しかし、今回は浸かることにした。 そもそも、道後温泉という単語、道後温泉本館を指すのか、道後温泉エリアを指すのか実に不分明である。 「道後温泉に行ってきた」と言うと、坊ちゃん湯に浸かってきたと思われたりする。その際、「いや、そうじゃなくて・・・」という言い訳の手間を省くためにも入っておくべしということに。 伊予鉄のチンチン電車がJR松山駅前から道後温泉まで通じている。 道後温泉駅前の駅舎はレトロな意匠だ。 駅前にはカラクリ時計があり、毎正時に「坊ちゃん」の登場人物が時計盤の裏から、格子戸からグルリと現れる。せりあがり式の時計台の下部では湯客が手ぬぐいで顔を拭っている。もう、坊ちゃん湯に行くしかないでしょという感じ。 たいして長くもないアーケード商店街は以前、訪れたとき市松タルトを購入しようとして店番の老婆に何度となくたしなめられた懐かしい場所である。あれは1996年のことだった。 宿願(というほどでもない。なんとなく宿年の借金の返済のような感じ)の坊ちゃん湯に浸かり、宿に戻る。坊ちゃん湯は宿泊施設ではない。 宿で食事を終えて、夜の松山をちょいと探訪。 バーに行きたいが、かつてこの地でバーに入ったことがない。そーゆーときは、行きつけのバーに店を紹介してもらうのが手っ取り早い。仙台、鹿児島、横浜、過去何度も助けられている京都のバーのⅰ店長に電話。 「それだったらYさんが一番じゃないですか?」 |

ⅰ店長は、松山をこよなく愛する共通の知人Y氏の名前をすかさずあげた。 (そりゃ、もっともだ) Y氏にTELし、お勧めの店を得た。 「ル・クラブ」はオーセンティックな尻の座りのいいバーだった。(もう一軒の候補は「関口」) 中世の甲冑などが並ぶ、ゴシックな店内。広島からやってきたオーナーはすでにこの地で20年とのこと。さっき電話した京都のバーの創始者Kマスターの大ファンなのだということがわかってちょっと話が弾んだ。 翌日、未訪問の物件を消費すべく市街地に向かう。城下町の常でお城まわりに官公庁が集まるのは松山も同様。繁華街、大街道のそばにある松山地裁、簡裁の隣に「坂の上の雲ミュージアム」がある。三角形の地上4階建ての造形で、地上から4階に至るまでスロープ構成になっており、回遊式に展示品を眺めることができる。とは言え、それほど興味をそそる物件もなく、壁面いっぱいのガラス越しに映し出されるレトロな洋館のほうが目を引いた。 松山地裁の裏山に建つ、この洋館は「萬翠荘」という。 重文に指定されており、なかなかに美しい。周囲あまねく翠なす樹木に覆われている様から萬翠荘と名づけられたそーな。旧松山藩主久松家の15代当主(伯爵位)の別邸である。陸軍駐在武官としてフランス生活の長かった伯爵の欧風趣味が反映している。昭和天皇の皇太子時代、松山訪問時にこの洋館に宿泊した。皇太子裕仁親王の絵も飾られているが、筆者はステンドグラスに魅了された。 松山は魚が旨いのだが、今回は郷土の名物料理を網羅して引き上げることに。 ふくめん(彩り豊かなこんにゃく麺料理)、今治ぜんざんき(鶏から)、宇和島鯛飯(鯛刺しの甘ダレぶっかけ飯)、鯛のなめろう、みかん稲荷(みかん風味の稲荷)、五色そうめん、じゃこカツ(じゃこ天のカツ版)、宇和島鯛飯は好物だったんだが、もはや健康的に危険物件となってしまった。ま、松山にお寄りの際の備忘としてお使いください。 |

| 日本三大秘境って知ってました? いや、日本三大××なら幾つも思い浮かぶんだけど、××の中に「秘境」って言葉をあてはめる了見がなかったもので、ちょっと取り乱してしまいました。 年末年始を温泉に浸かりまくるため、徳島の祖谷渓へ行った。この祖谷渓が日本三大秘境のひとつらしい。他の二つは、岐阜の白川郷、宮崎の椎葉村。白川郷って秘境なの?あと椎葉村って何?どこにあるの?人生にはまだまだ驚く余地はたくさんあるってことっすか。 祖谷渓へは、JR土讃線の大歩危から車で向かう。大歩危、小歩危は、高知に行く途中の明媚な車窓として何度か消費しているが、駅に降りたことはなかった。 大阪から岡山、そして大歩危から祖谷渓へ。都会から田舎へ向かう景色の変化の流れるような映像をよく見かけるが、今回「これがそれだわ!」と膝をたたいて得心した。深いV字谷を刻んだ祖谷渓の雛なこと! 陽を遮る対面の山が遠い南斜面に集落は集まり、そこだけは陽だまりの時間が長い。集落から離れた高地にある家はまさに斜面にしがみつくように建てられている。そして、うるさいぐらいの静寂。とにかく静かである。音がしない。ホテル最上階のベランダから見下ろすと、沈みゆく夕日が切り出す影が谷底に、実際以上に深く遠く落ちていくような錯覚を与える。「秘境」という言葉をかみ締め続けた2泊3日間だった。 せっかく祖谷渓に来たのだからせめて象徴的な物件は消費しておいた方がいいかな、と思っていたら、ホテルからベッドメイクの間「かずら橋」まで車を差し向けてくれるというありがたい提案があった。好意に甘えて地元出身のホテルの若者に案内してもらった。 「昔、自分の家より高所にある同級生の家に遊びに行 |

くと、気温がまったく違っていて寒さに震えあがりました」と九十九折れの道を慎重に運転しながら彼は言う。「秘境の湯」という投宿しているホテルから10分ほどのところに「かずら橋」があった。 橋は3年ごとに架け替える。だんだん緩んでくるらしい。今ではシラクチカズラの中にワイヤーを入れて強度を上げている。架け替えの直後が一番絞まっているとのこと。吊り橋体験は十津川の谷瀬の吊り橋以来だ。あの橋は日本最長(297m)にして高さが54m、人数制限があって一度に渡れるのは20名までだった。とにかくよく揺れて怖かった記憶がある。「祖谷のかずら橋」は長さ45m、高さ14mで谷瀬よりも小ぶりなので気楽に渡ろうとしたが、やはり橋は橋ごとに個性がある。かずら橋の両サイドにある持ち手のかずらが、持つと外側にけっこう広がるのである。(あ、なるほど、架け替えの直後が一番絞まっているってのはこういうことね)と心につぶやく。谷瀬は床面が板敷きで、隙間のない造りだった。こちらは丸太や荒削りの木をかけているが、隙間だらけで足元がすーかすーかしている。ふんふんと鼻唄まじりでスタスタ渡ってやろうという筆者の目論見は潰えた。三点確保をしながらの渡橋ははたから見ていたらかなりのへっぴり腰だったろう。橋のそばにある琵琶の滝も鑑賞した。 夜、温泉棟の灯りが消えると、満天の星が浮かびあがった。天の川も頭上を渡っている。石垣島以来の星空鑑賞。 最終日、大歩危駅に向かう送迎の車から見える祖谷渓は、山塊の間をたなびく霧か雲が雲上の絶景を描き出していた。 大歩危駅で列車を待つ間、これから街に帰るのだとの復帰感がひしひしと沸いてきた。北海道の層雲峡においてさえそんなことはついぞ思ったことがなかったから、これが秘境の秘境たる所以なのだろう。次は椎葉村か?どーやって行くんだ? |

| 沖縄岬めぐりの旅。 今回の目的地は、本島最北端の地、辺戸岬(へどみさき)。 最北端と言ってもそこは沖縄南の島。宗谷岬のような最果て感はない。海の向こうは鹿児島県だし。11月末とは言え、最高気温は28度だし。 以前、弥次喜太道中のレンタカーで1回だけ訪れたことのある辺戸岬だが、単独行となるとレンタカーは使えない。足となるのはバスしかない。 那覇から辺戸岬まで、高速、路線、村営、3種のバス乗り継ぎで4時間5分を要する。 しかも、日帰りをしなければならない。 那覇で19時に予約をいれちゃったから。 那覇空港国内線ターミナル1階出口前2番バス乗り場発となる名護BT(バスターミナル)行きの高速バス111系統に乗車。 その先は、名護BTから辺戸名(へんとな)へ向かう路線バス67系統と辺戸名から辺戸岬に向かう国頭村(くにがみそん)営バスへ乗り継ぐ。 11月下旬の那覇の朝は遅い。国際通り午前6時。夜はまだ明けていない。路面が濡れている。昨夜、雨が降ったか。天気予報では今日は晴れのはず。県庁前6時15分発のゆいレールで空港に向かう。8時発のバスでよかったのに勘違いして早起きしたため7時発のバスに乗ることになった。名護バスターミナルには定刻8時45分の到着。辺戸名行きの路線バスも、予定より1時間早い9時発の便になった。 本島北部はやんばると呼ばれるヤンバルクイナのいるエリア。行政的には国頭村(くにがみそん)になる。その中心が辺戸名。 沖縄南部から北部を結ぶ幹線道は58号線(正確には、鹿児島市から種子島、奄美大島を貫いて沖縄北部に上陸している)だが、辺戸名に向かう路線バスはバスセンターから名護十字路を左折し、市街をつきぬけ県道71号線に乗って北上した。途中、名護の黒豚ホルモンならここ!ちゅう「満味」の前を通過する。 国頭村の中心地辺戸名には9時54分到着。 辺戸名バスターミナルから大通りを100メー |

トルほど逆行したところに村営バス待合所があった。ログハウス風の外見に畳敷きの腰掛がある居心地のいい作りだ。 村営コミュニティバス、辺戸岬方面「奥」行きは始発が11時30分。次発は15時だから、始発狙いしかありえない。勘違いの早起きのおかげでここで1時間半強、足止めを食うことになる。 辺戸名大通りとは言っても時間潰しができるような店が軒を連ねているわけではない。西部劇に出てくる駅馬車が停車する一本道しかない町のようなものだ。待合所の中で畳に寝転がりながらバスを待つ。 ワゴン車サイズの村営バスのドライバー氏は郷土歴史家だった。沖縄の歴史に通じていた。運転席そばの席に座った筆者は、尚巴志による三山統一から第2尚氏となる金丸、そして阿麻和利の乱などの話で盛り上がり、意気投合した。ドライバー氏は、沖縄本島創世神のアマミキヨが最初に降り立った地、安須杜(あすむい)を愛し、琉球開闢七御嶽の中でも沖縄最高の聖地である「安須森御嶽(あすむいうたき)」のある国頭こそが久高島よりも神聖な土地なのだと力説していた。金丸も西方沖に浮かぶに伊是名島の出身だしね(故郷を追われたらしいが)と国頭からも追われた金丸への郷土歴史家としての関心の深さがひしひしと伝わってきた。 12時4分、バスは辺戸岬の停留所に到着。 辺戸岬は、隆起したサンゴ礁が台地状になった断崖絶壁の地。眼下には岩を噛む波濤の群れ。沖合い遥かには鹿児島県領与論島を望むことができた。安須杜(あすむい)の山々は、大石林山と呼ばれ、トレッキングコースが整備されている。辺戸岬の展望台から大石林山のある対岸を眺めれば、かつてNが頭頂部から顔を出した巨大なヤンバルクイナの展望台が見える。 13時44分に帰路のバスに乗る。14時18分辺戸名BT着。14時40分発15時30分名護BT着。渋滞で遅れたら際どい時間差の15時45分発那覇空港行きに首尾よく乗車し、17時17分旭橋BTで降りて、日帰り岬めぐりの旅を終えた。 |

画像右から2枚目・・・沖合にうっすら浮かぶのは与論島

| 12月に廃線となる留萌本線、留萌、増毛間の乗車を企図した筆者の計画は、夏の終わりの集中豪雨に流されてしまった。(コチラ) 稚内から宗谷本線で南下し、深川から留萌本線で終着「増毛」に向かうつもりだったが、遥か北の名寄で特急「スーパー宗谷2号」は運行停止となり、代行バスと高速バスを乗り継いですごすごと札幌に逃げこまざるをえなかった。 夏が終わり季節はうつろう。 廃線の日12月4日が近づいていた。 このまま座して廃線を待つわけにはいかない。 第二次攻撃をかけることにした。 南下作戦の失敗をうけ、再度の侵攻作戦は北上案を採用した。札幌から函館本線で深川まで上り留萌本線で増毛に行く。しかし、札幌、増毛間の往路を鉄道にすると増毛到着後、10分後に引き返す便に乗らないと3時間近く増毛にとどまらざるをえず、札幌帰着が18時25分となってしまい19時の別の予定に間に合わない。しかもこのスケジュールは往きも還りも大混雑の可能性がある。乗ってきた列車でそのまま帰るのも嫌だし。 ちゅうことで、往路はバスにした。 札幌、留萌間の高速バス「るもい号」は7時20分に札幌を出、留萌着は10時10分。路線バスの「沿岸バス」留萌発10時45分で増毛駅着11時19分。1時間半ほど増毛に滞在し、12時57分発の深川行きに乗れば「スーパーカムイ26号」に乗り継ぎ、15時55分には帰札できる。しかも往路は2790円とオトク(復路は指定席券で5470円)。 札幌駅バスターミナルから乗車し、留萌で降りたらさっそく強風のお出迎え。時あたかも大陸から雪を降らせる低気圧が押し寄せていた。こうなると北海道の沿岸部は、どこもかしこも強風の地となる。 留萌駅は絵に描いたような雛の駅だが、それでも他の留萌本線の駅よりはよほどにデカイ。 路線バスの停留所前には待合室が設けられてい |

る。風よけ、雪よけだろう。旅人は筆者のみ、あとは地元のオバチャンが3人。バスも空いていた。国道231号線を増毛に向かう。この国道は「日本海オロロンライン」の一部となっている。オロロンラインは小樽から稚内までを結ぶ国道、道道の愛称である。 バスは、海岸線をひた走る。 空も海も憂鬱な鉛色に沈み、海岸線に噛み付く波濤が幾重にも沖から連なってくる。 道が高台から海に向かうと、そのまま海中にダイビングしてしまいそうな錯覚を覚える。 やがて、バスは増毛駅停留所についた。終点はまだ先なので筆者が降りると先を急ぐかのように走り去る。 停留所は増毛駅の前にあった。 稚内と同じ終着駅の車止めが見える。 無人駅だった。ただし、売店はある。タコザンギとアマエビ汁を購入。 駅のすぐそばも海岸だ。バスから見えた寒々しい光景がここにも広がっている。 列車の到着時間が近づくとハンディマイクを携えたJR職員が現れ、12時47分着の列車が隣駅を定通したことをアナウンスした。 駅前の駐車スペースに続々と車が入ってくる。車から降りる人々は皆、大きなカメラをぶら下げていた。 (なるほど) 「鉄」は僻地へ車で来るのだ。「鉄」と言っても「撮り鉄」かもしれない。「乗り鉄」はきっと列車に乗っているのだろう。筆者は「鉄」ではなく「旅人」である。その証拠に列車よりも群がる「鉄」ちゃんを撮るほうが楽しい。 そして列車が現れた。2両編成だ。廃線を惜しみ乗りに来た「鉄」の皆さんのために増量しているのかもしれない。それでも座れずに立っている人も多い。ホームに吐き出される人数は思っていたよりも多かった。そのまま折り返しで帰る客は1組だけ。12時57分発の列車は思いのほか空き席を残して増毛を発った。 |

| 新大阪で地下鉄を捨てJRのホームに下りた。 入ってきた新快速に飛び乗る。 混んではいないが座ることはできない。東行きの新快速に新大阪から乗ればいつものことではある。どこに行くか、目的地を決めていなかったが車内アナウンスでこの電車が「近江今津」行きだということを知った。近江八幡や彦根、米原、長浜方面には行かず、京都を過ぎたら山科から湖西線に入ることになる。 (いっそ、乗り継いで敦賀まで行くか?) 敦賀をぶらぶらしてもいいし、小浜線に乗り換えて、小浜に行くのもいいかもしれない。 京都で乗客が降りて座席に座ることができた。 湖西線に入るなら進行方向右側がいい。琵琶湖を臨むことができる。晴天の秋の一日、湖の湖面が陽光をはじいてキラキラと輝いている。 琵琶湖は広い。そして古い。 面積は、東京23区や淡路島と同じ。そして数千年から数万年と言われる一般的な湖の寿命をはるかに越える400万歳という古代湖でもある。この年齢は世界で3番目。古代湖とは10万年以上存続している湖のことらしい。 1時間16分で終着駅「近江今津」についた。 敦賀まで乗り継ごうとしたら、新快速敦賀行きは40分以上待たないとやってこない。湖西線もここまで北上すると時刻表には1時間に2本しか表示されなくなる。 湖を眺めようかと改札を出た。 観光船の案内があった。駅を出て湖にむかって2ブロックほど行くと今津港観光船乗り場があるらしい。 「竹生島」行きの船がここから出ている。 琵琶湖にある3つの島のひとつ、竹生島は全島が寺社領になっている神聖な島だ。724年に行基が開いた宝巌寺とそれとは別に都久夫須麻(つくぶすま)神社がある。筆者は、対岸の長浜からしか島に渡れないと思っていたのだが、間違っていたようだ。 (と、すると竹生島に渡って対岸の長浜にも行けるのではないか) |

果たして「びわ湖横断航路」として今津港から竹生島経由で長浜港に行く乗船料が掲示してあった。これはいいイベントになるとさっそくチケットを購入。2830円を支払う。 今津港から竹生島までは25分。竹生島、長浜間は30分。今津港から見える竹生島は、長浜から見えるそれよりも間近に見える。 船は、琵琶湖八景にも数えられている湖に浮かぶ緑色のドームのような島に向かう。途中、矢印型に並べられた棒のようなものが見える。障害物にあたると障害物沿いに移動する魚の習性を利用して、沖合いの矢印部で捕獲する?(えり)漁の竿だ。 船が島に接岸した。降船したら寺社域に入るため300円の拝観料を支払う。 急勾配の石段が続く先に宝巌寺があり、途中右折すると都久夫須麻神社の鳥居を潜る。寺と神社は1本の道で円環のように繋がっていて、どちらを先に選んでも両方訪れることができる。伏見城の遺構と伝えられる神社本殿や、日本三弁才天のひとつと千手観音を本尊とする寺、そしてその三重塔、国宝の唐門は秀吉造営の大阪城の唯一の現存遺構とされている。重文の船廊下は秀吉の御座船「日本丸」の船櫓を利用して立てられた。片桐且元が植えたもちの木などコンパクトにまとまっているが、なかなか消費物件が多い。 島の滞在は50分。長浜港行きの船に乗る。 琵琶湖には460本の河川が流れ込んでいるが琵琶湖から注ぎ出ているのは瀬田川のみ。瀬田川は宇治川となり、木津川、桂川と合して淀川になる。滋賀県民が自分たちを見下す京都、大阪府民へ「水、流さへんで」とよく言うのはこの地勢あってのことだ。 長浜には何度も来ているが鉄道スクエアが未訪だった。現存最古の駅舎とD51、ED70交流機関車を見る。もちろん筆者は「鉄」ではない。スクエア内も黒壁スクエアの界隈もヒラヒラと振袖姿の女子が大量にいる。どうやら長浜着物大友宴会の当日だったようだ。 新快速に乗って帰阪。 |

石垣島行10 →back (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

| 腰の不安を抱えていたため、夏の始めにシュノーケリングツアーで今年のサマーヴァケーションを誤魔化そうとしたが無理だった。海中という非日常への想いもだしがたく、夏の終わりにやっぱり潜ることにした。 1等星をすべて見ることができ、88ある正座のうち84を見ることができる島、石垣島へ。 ダメージを受けた腰が完全復調したわけではないが、初夏のツアーでなんとかなりそうな感触はつかんでいた。 途中、那覇に立ち寄り、「ピキタン」と「グルメエッセンス」で糖質制限な夜と昼を過ごす。 「グルメエッセンス」はゆいレール古島駅前にある。首里に近づく途中の駅だからそれなりの高台にある。海も近いから海風が爽やかだ。 石垣へは夕刻の到着。なんと夜をドライ(酒を飲まず)に過ごした。「磯」で郷土料理のミニセットを。 尖閣諸島での中国との悶着のせいだろう。海保の船が今まで見たことないほど停泊している。 もちろん、中国側も海警や偽装(?)漁船の数をそれ以上に増やしていることだろう。 今まで石垣で軍を見たことがなかったが、海自のP3Cやハーキュリー、陸自のチヌーク、UH60も哨戒している。緊迫の度合いは本土にいてはわかりづらい。現場でなければわからないのはいつの世も同じだ。しかし、政治上の諍いはどこ吹く風とばかりに石垣港の沖にはゴールデンプリンセス号が停泊している。10万トン強。石垣港は7万トンまでしか接岸できないから(ちなみに那覇港は14万トンまでOK)乗客は、ドリカン(ドリーム観光)のテンダーボートで島に上陸している。客船の客は宿泊施設は使わない。おまけに1泊もせずに沖縄本島にむかってしまう。 石垣島には今年、台風が来なかった。 海がかき回されず、海水温が高いままなので、サンゴの白化が進んでいる。いつも以上にエメラルドグリーンが美しいのは海底のサンゴが白くなってしまっているせいだ。 馴染みのショップのお迎えの車に乗る。 「今回も体験でごめんなさい」いつものお詫び。 |

指折り数えてみたら、26回目の体験ダイビングだ。年に1、2回、それぞれ1日だけ潜れればそれで満足なのでライセンスへの希求心が薄いのがいけない。シュノーケリングの後、名蔵湾と御神崎、川平石崎でダイビング。 川平石崎のマンタシティは停泊できるボートが5隻までなので順番待ちになる。待った甲斐はあった。今まで見たマンタの中でたぶん一番大きな固体を、一番近くで眺めることができた。海亀も見た。気が晴れた。 宿に戻り、土曜日6時から放映のQTV「ひーぷーホップ」の緩~い笑いに和む。どこか北海道の「水曜どうでしょう」の緩さと似ている。北と南の果ては、どこかしら共通したものがあるのだろうか。 夜、「担たん亭」でステーキ。ホテルの前に屋台のバーが出ていたので冷やかしに1杯。 空港に向かう道すがら、沿道に常緑樹のヤラブ(てりはぼく)が隙間なく植えられていた。台風の風対策なのか、少し伸びすぎのきらいがある。 帰路も那覇に立ち寄り、夜を過ごす。イタリアンの「ha-na」。路地裏にある尻の座りのいい店で、いつもの定位置に案内される。1年半ぶりだがかわいいネエネエはにこやかに迎えてくれた。 「おひさしぶりですね、痩せられました?」 健康診断にあわせて4キロ半ほど痩せたのだ。 満喫して、バーをあたったが、去年、マスターの逝去を伝えられた「バーステア」は開いていないようだ。やはり後を継ぐのは無理だったかな。 帰阪の昼は「ジャッキーステーキハウス」へ。 そう言えば「れ」ナンバーの車が多い。レンタカーは「わ」ナンバーだと思っていたが、「れ」ナンバーもそうなのか。 老母に頼まれたかりゆしウェアを求めて国際通りのショップを何軒も覗く。要望が細かいのだ。何軒目かの「マンゴーハウス」という店で「ありがとうございます」と言われた。(まだ買ってないんですけど)着ているかりゆしが去年、マンゴーハウスで買ったものだった。しかも、「そのデザインは僕が描いたんです」と言われ、あらそーなん?てな感じ。 |

金沢行17 →→→back 金沢行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

| サンダーバードから降りて、見慣れた街を歩きながら(俺は金沢に観光で来ているのだろうか)と考えていた。チケット購入時のアンケートにあった旅の目的で『ビジネスか、観光か』の選択を迫られたからだ。 (本当は、帰省といってもいいんだがな) 我ながらうまい言い回しだと思った。 心の故郷ではあるが、戸籍上の故地ではない。 何度かの訪問で、もはや観光資源にあたる気持ちもない。市内散策の後の「食事を楽しみにしている」というのが最も実相に近い。無論、食事のために来ているわけではない。しかし、食事以外に何をしているわけでもないのだ。 予約が取れれば金沢へ行こうと決めて「乙女寿司」に電話をしたが案の定飛び込みは無理であった。「千鳥寿司本店」なら大丈夫かもしれない。金沢を代表する寿司屋のひとつだし、最近は訪店回数が増えている。「小松弥助」は店をたたんで久しい。京都で店を出すという話を漏れ聞くのだが、いずれに根があってのことか葉があってのことか、確度は不明である。「小松弥助」出身の「志の助」は行ったことがないので選択肢にあがらない。 (そうだ『太平寿司』はどうだ?) 思い立って電話をいれたら席がとれた。ならばとサンダーバードに飛び乗った。久しぶりとの認識があったが記録を見返すと、なんと前回の訪店は2006年だった。 (10年ぶりですか?!)一昔も前だったのか。 店は野町にある。金沢市街地からはタクシーで2300円程度の距離だ。つまり、やや遠い。 大将は今や金沢を代表する名士のひとりである。地元の話になれば必ず誰かしら知り合いの名前 |

が出てくる。 基本、おまかせの店だが、珍しいのは料理(アテ)の合間に時折、握りを挟んでくること。アテを食べ過ぎて握りが食べられなくなるのがもったいないからだそうな。 大将の横に立つのは「タカドン」。これは10年前に当方が勝手にネーミングした握り方。 「以前、馬替から歩いてきたら、店にたどり着くかどうか不安になった」などと談笑しながら、酒がすすんでゆく。10年前にはすでに店に3年目だったというタカドンは13年選手だ。 気持ちよく店を出て、11月には30周年を迎えるバー「スプーン」でいつものひと時。 翌昼は小辰野通りにある洋食「New狸」へ。ファミリービジネスで、先代と当代の親子夫婦で営まれている。若女将の愛想の善さで、常連となる客も何割かはいるのではないか。かく言う筆者も何度目かの訪店で「お帰りなさい」と言われて訪店の頻度が上った。 この日はその若女将がいない。よく出前に行くのだ。若大将の前に座る。今まで笑顔を見た記憶がないぐらいにブッチョな大将が、笑みを浮かべてオーダーを確認した。ちょっとビックリ。ほどなく若女将も戻ってきていつもの笑顔を向けてくれた。一安心である。 離沢のサンダーバードに乗る前に金沢駅構内アントの一角にあるおでんの「黒百合」に寄る。昼時だったが折りよく座れた。昨日からの抑制された酒食で安定した精神状態を保てたのだろうか、せっかく来たのだからと欲にかられることなく軽く2、3品とビールで仕上げることができた。 帰路のサンダーバードでも呑み過ぎることなく過ごした。珍しいことである。 |

| 天下分け目の・・・と言えば、天王山。 織田信長を本能寺に討った明智光秀と、毛利との対陣を解いて中国大返しを敢行した羽柴秀吉が戦った山崎の合戦を見下ろす山である。 京都乙訓郡(おとくにぐん)大山崎町にある。 ここを西進すれば、大阪平野に入り、東進すれば京都盆地に入る。言わば、京阪間の大動脈路を扼す重要拠点となっている。 京都から大阪に向かって流れる桂川、宇治川、木津川がこの地で合流し、淀川となるが地勢は、これらの川を挟みこむように、天王山と岩清水八幡宮を山頂に頂く男山が寄り添い、地峡を成している。この隘地に、天王山の麓を西国街道(現171号線)が、男山の麓を京街道(現国1)が走っているため、古来、京阪間の戦はこの地において干戈を交えることが多い。 JR在来線、新幹線、阪急、京阪の各線もこの地に集線する。 JR京都線(東海道本線)山崎駅のそばにサントリーの蒸留所があり、そのあたりのカーブを「山崎の大カーブ」と呼び、撮り鉄には広く知れ渡っている。もちろん筆者は関係ない。 さて、天王山。 標高は270m。 京都の地下に広がる巨大な水脈(というか自然の地下ダム)の地上への唯一の漏出ポイントで、サントリーが蒸留所をこの地に定めた一因も良質な水の確保にあった。水を多く含む土壌のせいか山の地盤が弱く、名神高速の天王山トンネルは難工事となった。 以上が天王山、ワンオーワン講座である。 筆者は、3月末以来4ヶ月近くも続いているぎ |

っくり腰の後遺症による運動不足を解消するためにやってきたのだ。サントリーの蒸留所で酒を飲むために来たのでも、山崎の大カーブを走る列車を撮るために来たのでもない。 JR山崎駅前は競馬場へ行くバスの発着場となっている。しかし、駅前にはコンビニが1軒あるだけの雛である。 駅から京都方面に少し歩けば5線を跨ぐ大きな踏切がある。その踏み切りを越えれば、すぐに天王山登山道口だ。 270mの山に登るのに覚悟はいらない。とは言え、炎天下の備えにペットボトル飲料は2本用意した。 「アサヒビール大山崎山荘美術館」の脇をすぎ、すぐに「青木葉谷展望広場」の横に出る。この広場からは、樟葉方面の大阪平野を望むことができる。 「旗立松展望台」は七合目あたりか。 山崎の合戦場はここから望める。羽柴、明智両軍の配置図などもある。ここで千成瓢箪の旗印を掲げ、士気を鼓舞したらしい。桂、宇治、木津の三川が合流し淀川となるあたりだ。 「十七烈士の墓」は明治維新、禁門の変での長州軍敗戦により、久留米藩の真木和泉らが自刃した地に建てられている。 自玉手祭来酒解神社(たまてよりまつりきたるさかとけじんじゃ・・・読めん!)祭神は牛頭天皇で天王山の名の由来となったそうな。本殿横の神輿庫は板倉形式では日本最古、鎌倉時代前期の建築で重文指定だ。この神社を折れれば、山頂までは一気呵成である。 下山時、道を間違えたら傾斜がきつかった。 |

| 稚内駅前に札幌行き高速バスが停車していた。 (鉄道よりこっちの方が安いし、確実性が高いんだよな)と思いながらバスを横目に通り過ぎた。 昨日の「寿司竜」での大将との話を思い出す。 「雪が降ったら車の方が確実だ」 「鉄道の方が雪には強いんじゃないですか」 「最近は駄目だね。すぐに止まる」 JR北海道は、民心を掴み損ねる不祥事が多かった。 北海道内の鉄道は、釧網本線の釧路、網走間、根室本線の滝川、富良野間、富良野線の富良野、旭川間、日高本線の苫小牧、様似間、道南は海峡線から函館、長万部、苫小牧、札幌、余市を結ぶラインしか乗車経験がない。過去の道内移動は車がメインだった。スーパーペーパードライバーだから、ナビゲーターになるか、バスかタクシーに乗るかだが。拠点都市間(函館-札幌(丘珠ですが)や、網走-札幌)はボンバルディアでの移動だ。アメリカか?ちゅうのんが北海道。 そんなこんなで、赤字路線の多いJR北海道は、留萌本線の留萌、増毛(ましけ)間を年末には廃線とすることを発表した。 「鉄」ではないが、乗っておくことにした。 稚内から滝川で下車、滝川から増毛までを往復し、再び滝川から札幌へ向かう計画だった。 稚内駅でスマホをいじっていたら、運行情報に留萌本線の全面運休情報が出ていた。 窓口で確認したら事実だった。 久しぶりの「乗り鉄」計画はスタートから頓挫した。通過した台風8号の影響か、道内は活発な雨雲に覆われていたのである。 やむをえない。乗車券は札幌まで買ってあるので特急券を滝川停まりから札幌までの通しに買い換えた。 それでも、稚内、旭川間の未乗車区間を走破できるから良しとしよう。 特急スーパー宗谷2号は、定刻の朝7時に稚内駅を発車した。 陰鬱な鉛色の雲が空を覆い、車窓には雨だれが伝っている。 音威子府を過ぎ、名寄に近づいた頃、車内のあちこちでスマホが鳴り出した。なにごとならんと思っていたら、市町村の出す避難指示の受信音だった。名寄のナントカ川の一部が氾濫危険水位を越えたらしい。 車内アナウンスが流れた。 「この列車は名寄までとなります。名寄からはバスによる代行輸送の予定です。現在、代行のバスを調達中です」 名寄駅には定刻の10分遅れで着。。 改札に一番近いと目星をつけたドアに立ち、真っ先に飛び出す。非常時の筆者は、先行逃げ切り型だ。後手にまわるのは好きじゃない。それが奏功することもあれば、裏目に出ることもある。それでも自分で納得の行く運命を迎えたい 駅員が特急からの乗客を誘導する。 駅前には3台の大型バスが停まっていた。 先頭を切る筆者は1号車に乗り込んだが、すでに先客がいた。他の列車からの乗客か。運転席そば(つまり出入り口そば)の空き席に座る。 バスは旭川まで行くという。 旭川札幌間のスーパーカムイは運行していた。 途中トイレ休憩のために士別駅に寄ると言う。 代行バスはコンボイを組むようだ。満席になったからと言って1台が先行することはない。乗車客数のチェックも念入りに行われた。 士別に向かう途中でもバスの中でスマホの着信音が鳴り響く。今度は士別町からの避難指示だ。 行く先々に災いが待ちうけているような錯覚を覚える。 |

実際は、各市町村の警報、指示を拾えるエリアに順次入っているのだろう。 途中、そこここの脇道が冠水し、警告灯を回転させた警察車輌と道路整備車輌があちこちに停まっている。幸いバスが走る幹線道は遮断されることはなかった。 士別駅のトイレを使ったトイレ休憩タイムは少し長くかかった。大きくもない駅の男女トイレを3台の大型バスに分乗した人々が利用するのだ。特にこういう時は女性が大変だ。 到着した旭川は土砂降り。バス前に立っていたJR職員に念のため聞いてみた。 「このバスで札幌へ行くことは?」 「申し訳ありません」 先頭バスに乗車していた筆者は、みどりの窓口に一番で飛び込んだ。 「札幌まで行けますか?」 「すべての列車が運行停止しています」 「バスは?」 「中央バスセンターに行ってください」 「どこですか?それは」 旭川中央バスセンターは、駅から2ブロックほど離れた場所にあるそうな。 「ツルハを左に曲がってください」 「わかりました。ですが、ツルハって何です?」 「ドラッグストアです」 土砂降りの雨の中に飛び出した。排水口から腰の高さにまで水が逆流して噴き出している。 旭川には僅かながらも土地勘があったことも積極的な活動を促進させているかもしれない。 中央バスセンターへは後続を断然引き離して到着した。そもそも後続があるのかどうかも定かではない。 札幌までの高速バスのチケットを買い、30分に1本程度のバスの停留所に並ぶ。これならばやってくる次のバスに乗れるという位置だ。 バスに乗車して外を見ると、バス待ちの行列が伸びていた。最後尾は3本待たねば載れないと整理係りがアナウンスしている。 大雪山系層雲峡に向かうときに札幌から、この道央自動車道のラインを使用するので、途中の道路もそこそこ見覚えがある。 高速に上って、ホッと一息いれたが、しばらくして運転手がアナウンスを流した。 「道央自動車道は土砂崩れのため深川で一旦降ります」 トラブルは、固まってやってくる。 下道は当然のように混んでいた。 札幌に着くのはいつになることやら。 19時にすすきのの「たる善」を予約している。それまでには着くだろう。 砂川で再び高速に乗る。土砂崩れ区間を迂回するだけだったようだ。 旭川の土砂降りは何だったのだろうというほど落ち着いた天気の札幌へ到着。時計の針は16時を指していた。朝7時に稚内を出て、9時間、かつての九州一周計画のときのトラブルを思い出した。今回はあれほどではなかった。 駅前バスターミナルまで乗車し、特急券と乗車券の払い戻しをうける。払い戻しは緑の窓口ではなく、改札の精算窓口で行われる。旭川で精算なんぞしていたら、この時間には着いていなかっただろう。駅構内のアナウンスが「スーパーカムイの運転が再開されました」と言っている。旭川、札幌間は1時間半だ。あのまま旭川で待っていても、なんとか「たる善」には間にあったかな、などと思いながらも、先行逃げ切り成功事例として記録。それにしても、早朝の稚内であのバスに乗っていれば・・・とも思うのであった。 |

稚内行6(追憶編2) →back 1稚内行 2望郷編 3徘徊編 4旅愁編 5追憶編 6追憶編2

| 筆者の気配に驚いて飛び出してきたエゾ鹿は、すぐに警戒心を解いて草を食みだした。時折首を上げるが、こちらのことは無害だと慢心しきっている。ろくに見ようともしない。やがて鹿の子供たちも集まってきた。 (いいか、おまえたちは、害獣なんだぞ。もっと悪びれたらどうだ) 筆者の悪口は無論、通じない。膝を降り、草地にペタンと座りこんだり、足でからだを掻いたりしている。 (尻をむけるな!尻を掻くな!) 鹿に悪態をついてもヤクタイもない。 とぼとぼと駅まで戻ってきた頃には歩き疲れていた。 ノシャップ岬へはバスで行くことにする。 宗谷岬行きのバスは便数があまりないが、ノシャップ岬行きは、距離も近いし本数も多い。 終点「ノシャップ」で降りる。稚内公園から見えた自衛隊の分屯基地のレーダーサイトが間近に見える。 海に向かって少し歩く。バイカー御用達のウニ丼で有名な「樺太」は閉まっていた。売り切れと同時に閉店なのだ。 ノシャップ岬に陽が沈もうとしていた。 この地では海から日が昇り、海に落ちてゆくのである。 岬に立つわずかな人影と、岬の象徴のイルカのモニュメントがシルエットになっていた。 夏を終えようとしている岬に商店から流れるラテン音楽がこだまして寂寥感がいや増す。 柵の上に水鳥がとまっていた。 近づいても逃げようとしない。 |

いい画(え)が撮れた。 海の向こうに浮かんでいる利尻富士は、開基百年塔のときと同じく、ここでもシルエットでしか伺えない。 町に戻る。 「次はもうやってないよ」と12年前に大将から言われた「寿司竜」はまだ営業していた。初めて訪店した17年前の、「タコシャブなんてやめときな」との男前な発言を懐かしみ、大将や女将さんとの時を過ごす。72歳になったという大将は本気で引退を考えているようだ。まだ、続けて欲しいと思うのは旅人の我侭ではある。 翌朝、駅にむかう。 留萌本線の留萌、増毛(ましけ)間の廃線が年内の12月4日と決まっている。 筆者は「鉄」ではないが記念に行ってみようと思った。 朝7時の特急スーパー宗谷2号に乗れば、途中駅深川に11時に着く。留萌本線増毛行きは11時8分の接続。終着増毛には12時47分。57分には増毛を出て14時28分に深川に帰ってこられる。特急スーパーカムイ26号で14時49分発、札幌着15時55分という計画をたてていた。 稚内駅前のバスターミナルに停まっていた札幌行きの高速バスの横を通り過ぎる。 この日、この1日を象徴するシーンとして、映像的にはスローモーションのカットにしてとっておきたいくらいだ。しかし、神ならぬ身の悲しさ。まだ筆者はこの日、わが身を待ち受けている運命を知るよしもない。 |

稚内公園の風雪の門、自衛隊分屯基地

上、下ともにノシャップ岬

稚内行5(追憶編) →back 1稚内行 2望郷編 3徘徊編 4旅愁編 5追憶編 6追憶編2

| 初めて訪れたのは1999年。 夏の終わりだった。 2回目はその5年後、2004年の夏が始まる前だった。 それから12年の歳月が流れた。 2016年、三度訪れた北辺の町では、短い夏が終わろうとしていた。 すでに周囲に蝉の声はない。そもそも、この町で蝉の声を聞いた記憶もないが。 稚内空港から市街地にむかうバスが交差点でもないのに停車した。前を見ると、エゾ鹿の親子が悠々と道路を横切っている。鹿が日常に溶け込んでいる。そんな土地は北海道以外では奈良と広島(宮島)しかない。 駅前バスターミナルで降りる。 北防波堤ドームは、ローマ様式の豪奢な姿のまま、今もそこにあった。波浪から町を守るための設備にもかかわらず、まるで波浪が襲いかかってくるようなデザインだ。 ドームの内側にはバイカーやサイクリストのテントが並んでいた。以前に見たときよりも数が増えている。町は明らかに緩やかな衰退の中にあるが、北の大地に憧れるツーリストは増えているのかもしれない。 駅舎が新調されていた。映画館も入っている。小ぶりではあるが、綺麗な商業モールとなっていた。ホームも1面2線から1面1線に変わり、昭和の香り漂う以前のそれとは様変わりしている。北端のレールはかわらずにあったが、新駅舎の中をレールが貫き、出入り口から外に抜け、以前のままの屈曲した列車止めが駅舎の外にレイアウトしてあった。この列車止めの位置が以前の位置ら |

しい。12年前の画像と見比べて感慨に耽った。 12年前は老朽化した非常にスリリングなロープウェイがあった丘に今はゴンドラの姿はない。かわりに遊歩道が整備されていた。徒歩で稚内公園を登る。風雪の門まで350m、開基百年記念塔までは1650mある。途中の道は、12年前のままである。風力発電の風切り音が低い唸りをあげている。回転する羽の真横を通ったとき瞬間的に音が消えた。 開基百年記念塔は、海抜170mの丘の上に80mの高さで据え付けられている。台風8号が通過したばかりの北海道は天候が不順だった。展望室から見える利尻富士はシルエットでしか伺えない。 相対する峰にある空自、海自、陸自分屯基地のレーダーサイトが、アーミーな雰囲気を漂わせている。 来た路を戻る。 馬の背のような峰の稜線に道路が勢いよく一筆書きされたように伸びている。つづら折れと言ってもこの地では内地のようにせせこましく右に左に屈曲はしない。緩やかな曲線で海に向かっている。海に飛び込むようなというのは誇大な表現だが、他に遮るもののない地形がそう思わせる。12年前は晴天の下、眼下の海の蒼さに心を奪われたが、今日の海は鉛色の憂色を浮かべていた。 入港するフェリーの汽笛が小さな町の後背にあるこの丘にこだまして、防波堤のうちに溶けてゆく。 道を下っていると、不意に草むらからエゾ鹿が驚いたように跳ね上がった。 (びっくりさせるな!こっちも驚くわ!) |

北防波堤ドーム

撮影:2016年

撮影:2004年

撮影:2016年

撮影:2004年

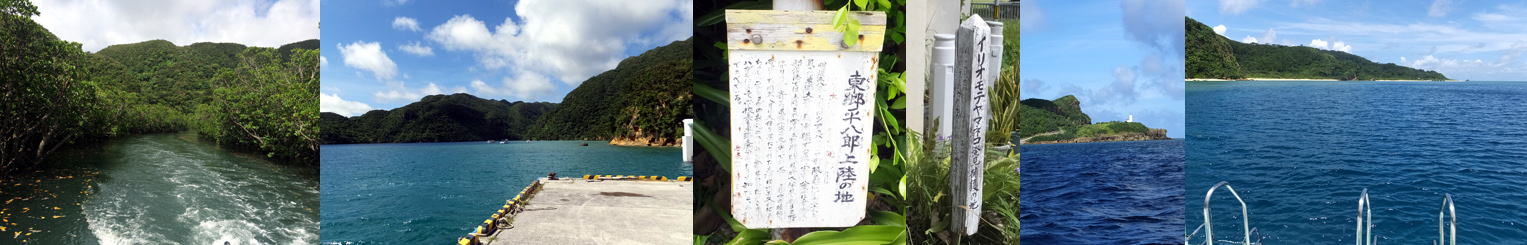

| 石垣島の数ある離島の中で、西表島だけは観光ツアーを利用した方がいい。他の島はぶらりと気ままに立ち寄って、無計画であっても行き当たりばったりで島内を巡ってなんとか帰ってくることができる(スーパーペパードライバーの筆者基準では機動力は最低限、徒歩、あるいはチャリ)。西表島はその点、島が広いわりに島内の移動がちょっと不便なのだ。筆者はかつて「一般客」として不安な道行を経験している。だから、今回は観光ツアーに便乗することにした。 「しげた丸で巡る奥西表ツアー」である。 朝、ホテルに迎えの車が来た。離島ターミナルへ向かう。八重山観光のツアーデスクで料金を支払い、往き帰りの船便の説明をうける。 西表島の上原港へ定期高速船で渡った。この港は既述のとおり、無計画の極みの果てに浦内川ボート遊覧とカンピレーの滝までのトレッキングをした際に降りた港である。その時に得た教訓が「西表に行くなら周到に計画をたてるか、ツアーを利用しろ」であった。今回、その教訓を生かすことができた。 港で待っていたツアーガイドが車で祖納港へ案内してくれる。途中、浦内川の河口を通過する。 (そうそう、ここ、ここ) 景色に見覚えがあった。バス停の位置すらほぼ記憶の通り。 祖納港からは「しげた丸」に乗船。同行のツアー客は12人くらい。皆カップルかグループである。孤高の旅人は筆者のみ。クルーザは、クイラ川を遡上する。周囲はマングローブの林。さらに水道の奥に入り水落の滝を遠望する。 とって返して船浮集落に接岸し、上陸。 急峻な山岳に囲まれ、陸の孤島と化している人 |

口50人にも満たない集落である。「東郷平八郎上陸の地」と書かれた看板があった。日露開戦前に立ち寄ったらしい。さらに「イリオモテヤマネコ発見捕獲の地」碑がある。地元ではその昔、貴重な動物性タンパク源として食べちゃったいたそうな。天然記念物指定以前の話だろうが。 船浮集落を後にして、サバ崎とイダの浜で2回のシュノーケリング。サバ岬には、ゴリラ岩がある。(壱岐みたい。あ、あれは猿岩か) ライフジャケットを着てのシュノーケリングは気楽でいい。疲れたら体育座りのようにあおむけになってプカプカ浮いていられる。シュノーケルクリアなどをしなければいけないときもこれならばパニックにならずにすむ。初めてシュノーケリングをした時、基本的に背中を太陽にさらしていることに気づかず、体の裏側が日焼けでひどい目にあったことがあるので、日焼け止め対策もしっかりした。 海に浸かり、サンゴと魚を見て日常から解放され、星砂の浜でコーヒーブレイクをして主島に戻った。 夜、「担たん亭」で石垣牛のフィレステーキはルーティンワークだ。 そう言えば、今年は、まだ台風がひとつも発生していない。 「台風ができませんね~」とタクシードライバーに水を向けると「フィリピンの方でタマゴはできているんだけどね~」3台のタクシーで皆、タマゴって言っていた。熱帯低気圧のことだろう。それから去年の台風21号の話もテッパンだ。与那国島の被害が凄かった。風速81メートルは観測史上4番目の強風だが、思い出した。筆者は奴のおかげで去年、本島でのダイビングを諦めたんだ。 |

画像左から クイラ川のマングローブ 船浮港 右端から イダの浜 ゴリラ岩とサバ岬

石垣島行9 →back (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

| 今年、沖縄地方の梅雨入りは遅かった。 5月16日に入梅。 しかし、梅雨明けは異例の早さで訪れた。 6月16日に梅雨明け宣言。よし!降り続く雨でびしょびしょの内地から夏空広がる沖縄へ。毎年恒例のエクソダスだ。 伊丹空港で待っていたのはトリプル7(777)-300(ダッシュ300)。747の退役に伴い、ANAが保有する一番大きな機材となったが掲示板には満席の表示。 石垣に向かう途中、那覇で乗り継ぎ。 空港からゆいレールに乗り県庁裏にある糖質制限イタリアンの「ピキタン」に寄る。頼んでおいた糖質制限ランチを取り、テイクアウトの糖質制限ドルチェを入手。夜、ドルチェをつまむのだ。 石垣行きの便は737-500。ANAでは一番小さいボーイング。そのせいかこれまたほぼ満席に近かった。 例年なら体験ダイビングに興じるが3月下旬に患ったギックリ腰が完治していない。ウエイトとボンベを背負うことに不安を覚え、いつものショップでのダイビングを控えて八重山観光の「カヤマ島無人島シュノーケリング」を予約した。浮かんでいるだけなら腰の負担は軽かろうとの判断だが、南ぬ島(ぱいぬしま)石垣島空港に降り立つと観光会社から連絡が入った。 「最少催行人数(4名)に届かず、ツアーは中止になります」 (がひーん) 「実施が決まっている別のツアーに振り替えられますか」 「しげた丸で巡る奥西表ツアーなら」 「それでお願いします」 |

しげた丸に乗りこむことになった。 今回の宿は市街地から離れたリゾートホテル。とれなかったのだ、市街地のホテルが。以前にも宿泊したことがあるので土地勘はある。そばに「舟蔵の里」という郷土料理屋があり、そこで夜を楽しむことにした。 ホテルから歩いて5分もかからない。海岸沿いを走る道からは、さとうきび畑のむこうに天文台を頂いた前勢岳が見える。傾きつつある陽の光をうけて緑が濃い。藍が混じり始めたバックの蒼穹とのコントラストがくっきりと美しい。 店の敷地は広かった。 沖縄の郷土料理は畢竟、家庭料理の範疇だ。ご馳走というほどではない。旨い不味いと目くじらをたてる必要はないから気軽に楽しむ。 ゴーヤチャンプルー、カツオのネギまみれ、スーチキーの炙り、牛スジ煮込み、豆腐ようなどでオリオン生ビール、泡盛を2合。 古酒(玉の露7年)の香りがいいのに驚いた。牛スジ煮込みの脂がうまかったのもめっけもの。 ホテルに帰る道すがら、空を見上げると夜空には満天の星。 幹線道ではないので信号がない。街灯もない。車もない。周囲はさとうきび畑。反対側は海。明かりがないから星空が美しい。眼窩に飛び込んでくるような北斗七星を見たのは久しぶりだ。 ホテルのパブリックバスで露天風呂に浸かり、屋上のスターダストテラスでデッキチェアに寝そべり、天の川を指でなぞる。 日常生活からの逸脱度マックス。 部屋に戻り、那覇から持ってきた「ピキタン」のドルチェをつまむ。 |

| 世界で唯一の木造十三重塔は奈良県桜井市多武峰(とうのみね)の談山神社(たんざんじんじゃ)にある。 近鉄、あるいはJR「桜井駅」からコミュニティバスで終点「談山神社」まで25分、料金は490円(2016年05月現在)だがバスが着いた先は深い、実に山深い。市街地からわずか25分でこれだけ山中に分け入ることができるとはさすが奈良である。 そもそも桜井駅前(南口)に店は少ない。コミュニティバスの発車時間までの1時間弱を潰す喫茶店があったのは奇跡である。もちろんナショナルチェーンではない。地元密着系だ。朝9時、店内には先客が4名ほどカウンターに座っている。筆者は通路をはさんだテーブル席に座った。カウンター席の座の中心はおばちゃんだ。昨日の相撲の話をしている。聞き耳をたてる必要はない。開け放たれた店の扉のむこう、歩道の先10メートルまでは響き渡る大声である。横綱の品行についての意見を述べていた。大阪出身の力士(今場所十両入りした)のピンクの締め込みについては褒めていた。 話題はめまぐるしく変わる。 「そー言えばどこそこのうどん食べた?」 「いや」 「食べたほうがええよ。できたときはえらいまずかったんで1年ほど行かんかったけど、この間行ったら味が良ーなってる」 なるほど。 時間が来たので店を出る。バス停にむかう筆者の背中をおばちゃんの豪快な世間話がいつまでも追いかけてくる。 歳をとり、地域コミュニティに参加するにはか |

なりハードルが高いことが判明した。 談山神社の祭神は藤原鎌足である。 藤原鎌足が中臣鎌子であった頃、中大兄皇子(後の天智天皇)と蘇我入鹿忙殺の談合をしたのがこの地であったらしい。これにより多武峰は「談峯」「談い山」「談所が森」などと呼ばれるようになり、鎌足死後、長男の定慧が建立したというのが「談山神社」の縁起である。 拝殿に向かう石段は140段。石段の麓の受付が閉まっていたので石段途中から迂回路をとり、西の入口で拝観料を支払う。本殿、拝殿の先に神廟拝所と権殿、十三重塔が翠したたる新緑の森に浮かんでいる。かなりいい絵である。 十三重塔は高さ17メートル。入口から見ると存在感があるが、近づくにつれ何やら縮んでしまうような印象だ。 拝殿内の勾欄付廻縁に吊るされた灯篭の列が神妙な雰囲気を醸し出す。 神社の周囲の軽食屋、土産物屋には、玉や串のこんにゃくがあった。やっぱ寺社仏閣の山には(力)こんにゃくが良く似合う。奈良漬、三輪そうめんのふし(裁断時の余りもの。掛けた時の曲がり目)、しいたけなども並んでいる。 桜井駅北口からは大神神社へ、南口からは飛鳥方面石舞台行きのバスが出ている。また、山辺の道と呼ばれる日本最古の道の一部、16キロのトレッキングコースが天理駅まで続いている。筆者は、かつて天理駅から数キロを歩いたことがある。道はさらに天理から奈良へと至る。王朝の歴史の中でも創建の時代を刻んだいにしえのエリアがここだ。それは京都(平安の都)よりも草深く、闇が深いように感じられる。 |

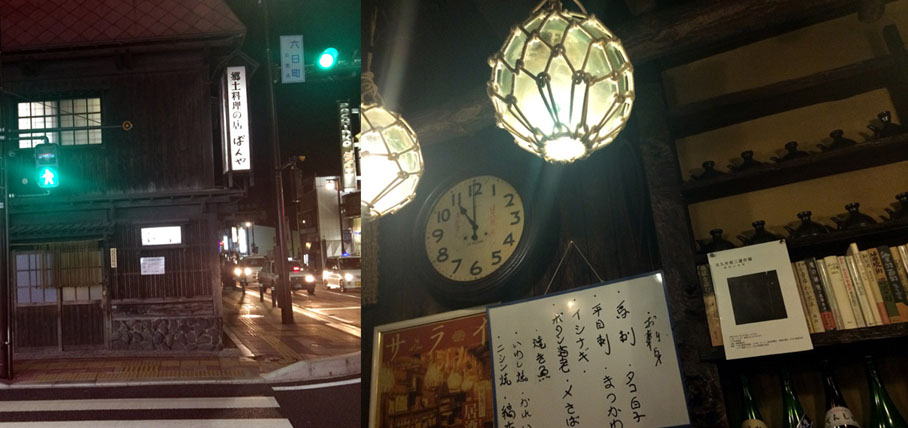

| 八戸が城下町だったという認識が実は薄い。東北諸藩の中でも北辺にある窪田(秋田)藩、弘前藩、南部(盛岡)藩については、藩祖あるいは家名がそれぞれに高名なため、認知しているが、八戸藩にはちと疎い筆者。しかし、根城、三戸、八戸など諸氏あるが、南北朝から続く名族南部氏の支配地の一部ではある。 東北新幹線の八戸駅は、お城下からは離れている。近代的な駅の周囲に町はない。八戸の中心は八戸線で2駅先の本八戸(昔はここが八戸駅だった)にある。八戸駅は、新横浜や新大阪のような新幹線用の新設乗り継ぎ駅のような位置づけだ。 しかし、八戸駅前には「ほむら」という実に居心地のいい小さな和食屋がある。気取らない人柄の大将と、ひとつひとつ手抜かりのない料理に7年前、舌鼓を打った。記録を見返すと、枝豆と里芋のチップの突き出し、香りが匂い立つようなカモの薫製・しめ鯖・サルナシ(小さなキウイみたいな緑の実)、えぞばふんとむらさき2種のうに・マグロとひらめ、いかそうめん・いかの肝醤油。いかそうめんには追加で頼んだうにを載せている。サワラの南蛮・なすの炙りにみょうがと味噌を挟んだ一品・あまだいの焼き、さんまのつみれ汁、毛ガニのほぐし身とカニミソみそあえ、アナゴごはんを少し・山芋の醤油漬け・山菜のみずの身、と手をかけ、品を揃えた料理の数々。都市圏でもなかなかに出会えない店だった。帰り際に「さっきのマグロは?」と聞くと「津軽です」照れながらの答えが人柄をあらわしている。「三厩?」「いえ」「大間?」「ええ。先入観なく食べてもらいたいもんで」どこまでも謙虚な大将だった。今回、再訪の思いが強かったが、本八戸を中心とする八戸の繁華街に行かずしては画竜点睛を欠くと、未練を断ち切り本八戸に向かった。 繁華街は六日町にある。ふと、山形は七日町だったなと思い出した。 六日町の交差点の北東角に「ばんや」があった。外観はただもう、ひたすらに渋い。三船敏郎が懐手で入ってきそうな宿場町の居酒屋の佇まいだ。18時開店の店は、予約を取らない。開店5分前で店頭には6名ほどの人垣があった。縄のれん |

がかけられると客が順次招じ入れられる。一人二人客はカウンターへ、それ以外はテーブル席へ。店内は広いわけではない。どちらかと言えば狭い。そして外観同様に渋い。昭和生まれのオヤジが等しく脳裏に浮かべるであろう「居酒屋」の店内。演歌が似合うだろう。振り子時計でないのが不思議なくらいの、しかし国鉄の待合室にかかっていたような正調派の壁掛け時計の長針はきっちりと10分進めてある。絵に描いたような佇まいに笑みが浮かぶ。 飛び込みの一見さんは、こういうときは流れに完全に身をまかせるものだ。店の作法がわからないときは守りに入る。席割を終えた順に飲み物の注文を取り始めた。ルーティンなのだろう。こういうとき性急に料理のオーダーをしてはいけない。まず、たしなめられる。事実、何組かの客がたしなめられていた。飲み物を受注しながら、別働隊の年配のおばちゃんが突き出しを順次出し始める。開店直後のちょっとした慌しさが落ち着くまではこの突き出しでゆっくり飲るのだ。突き出しはイカのワタ和えのようなもの。タイミングを見計らいながら、焼きウニ、刺身はまつかわ(鰈)、馬刺しをオーダー。隣あわせになった地元水産加工業者のお兄さんと言葉を交わす。お勧めのタコの白子と漬物を半分(量が多いからと言っていた)で、地元の酒を。田酒や豊盃があるが、これは津軽の酒だ。八戸にあれば南部の酒にせねば、と八仙と作田を1杯ずつ。あとは芋焼酎水割りを2杯。心地よく酔った。 「おすすめの立ち飲みバーがあるんだけど」と隣のお兄さんから誘われたが、体調不良でつきあえない。至極残念。 翌朝、八戸駅に向かうタクシーのフロントグラス越しに雪を頂く山容が見えた。あれは?と問えば八甲田山とのこと。北海道、大雪山と同様、幾つかの山の連なりを八甲田山と言う。 八戸駅から青森へ。新幹線ではもったいない。新幹線の新青森開通によって東北本線の目時、青森間が第3セクターとなった青い森鉄道に揺られていこうではないか。 |

| 東京駅6時32分発の「はやぶさ1号」は東北新幹線の一番列車だ。その行き先表示は、明日から新函館北斗駅となる。今日はまだ新青森まで。しかも筆者は途中駅八戸で降りる。八戸着は9時21分。 40分弱の接続で、八戸10時7分発久慈行きの久慈線に乗り換える。久慈着11時50分。 JRの次に三鉄(三陸鉄道)北リアス線に接続する。久慈発12時13分宮古行きで、途中駅田野畑で降車。13時4分。東京を出てから6時間32分。三陸はやっぱり遠い。 田野畑駅は、NHKの朝ドラ「あまちゃん」で畑野駅として登場している。公共放送のNHKは民間の実在名称を使えない(広告にならないようにとの配慮から)からいろいろと面倒くさい。三鉄は、駅によってはドラマの時の駅標まで立てている。 盛岡から山田線で宮古まで出て、三鉄北リアス線で北上するルートが見た目では最短なのだが、2015年12月の土砂流入の影響で、山田線は、現在でも上米内~川内駅間の運転を見合わせバス振替輸送となっている。 もともと不採算路線だった三陸の鉄路を震災をきっかけにBRT化(バス・ラピッド・トランジット=バス高速輸送システム)しようとしたJR東日本の提案を、暫定的に受け入れた気仙沼線と大船渡線に対し、鉄道復興に固執したのが山田線だった。願いかなって盛岡-宮古間が復旧したのもつかのま、上述のとおり一部区間が再び不通となり、復旧の目処はついていない。悲運である。 余談だが、BRTになれば、鉄道に比べて運行本数を増やし運行間隔を短くすることができる。鉄道敷地をBRT専用道とすることで安全性、定期運行性も確保できる。ただし、専用道は一部区間に限られ、それ以外では一般道となるし、大量 |

輸送はできない。駅という地域の象徴的施設を失い、単なるバス亭が現れるということもある。長所もあれば短所もあるわけだ。 山田線は全通時でも1日4往復程度しかなく、1時間おきに運行している106急行バス(山田線に平行する国道106号を使用)は2時間15分程度で盛岡-宮古間を結んでいる(鉄道は快速で2時間、ローカルで2時間半程度)。これを使って盛岡から北上した場合、乗り継ぎの悪さで、田野畑着は14時1分になる。と、いうことで八戸経由になったわけだ。 八戸を起点として、三陸海岸をローカル線でつないで仙台まで南下したのは7年前だった。 その2年後に震災があった。 大阪在住15年、それ以前は関東に40年。漂泊の地は東北が多かった。東北は筆者の思い入れで染め上げられている。その脳裏に浮かぶ景色の多くが濁流に呑みこまれ、流された。青森、仙台には2014年に訪れ、消費活動で復興支援をした。しかし、三陸沿岸には足を伸ばせなかった。三陸の景色を見ると涙が滂沱として零れ落ち感情を抑えきれなくなってしまうのだ。いい歳をして恥ずかしいことだ。だが、やっと訪れた。 それでも、かつて訪れたことのない土地を選び、感情をできるだけ平穏に保つことにした。 久慈線も、三鉄も海岸の眺望は素晴らしい。しかし、この美しい海の彼方から津波が来たのだ。何度も引用しているが「自然は人間を愛してなんかいない」のである。 嵩上げ工事と堤防工事のクレーンや工事車両が車窓の中、延々と現れる。田野畑駅は高台にあったが、駅前には「津波到達点」の標柱があった。駅の標高は18mだった。宿泊した第3セクター経営のホテルも10階建ての3階までが津波で浸水した。 |

「堀内」が駅の正規名称「袖が浜」が朝ドラでの名称 「田野畑駅」

| 鷲羽山(わしゅうやま)という大相撲力士がいたが、この四股名は、出身地に聳える鷲羽山(わしゅうざん)という山名に由来する。聳えると言っても標高は133mだ。 鷲羽山は岡山県倉敷市にある。 美観地区で有名な倉敷エリアではない。瀬戸大橋のかかる児島エリアにその山はある。 児島と言えば、ジーンズである。 JR児島駅は、エレベーターから自動販売機から階段からありとあらゆるものがジーンズで染められている。町にはジーンズストリートまであるらしい。しかし、ジーンズに興味がないのでそれ以上は食いつかずに、目的地の鷲羽山下電ホテルに向かうことにする。 駅前から送迎バスをお願いする。 駅中のベンチで待っていてくれと言われたが、駅前には何もないから、それ以外に時間潰しの方法はない。最近、駅前に何もないところで降りることが多いような気がする。 ホテルは鷲羽山の麓にある。 鷲羽山は、児島半島の先端部にあり瀬戸内海に面している。ホテルは全室オーシャンビューである。プライベートビーチもある。昭和天皇が臨幸した由緒あるホテルらしい。だから設備は古い。内装を改装はしているがいかにも昭和な作りの中に微妙な平成薫が漂っている。下電は、鉄道会社の名前だろうと予測できるが、フルネームが浮かばない。筆者はマニアではないのである。調べたら「下津井電鉄」の略称だった。すでに鉄道事業からは撤退しているが名称は残っているらしい。ホテルの資本もすでに鉄道会社のものではない。 眼前の瀬戸内海を、思っている以上の近さで多 |

くの船舶が往来する。船足の速さには少し驚かされる。 温泉大浴場の広さに満喫し、部屋にある露天のジャグジー風呂にも満足した。バイキングの夕食に期待はなかったが、逆の意味で裏切られた。 (あら、けっこういけるじゃない) 層雲峡のバイキングとは出来が違っていたのはめっけものだ。ワインは岡山県産のマスカットベーリーAを使ったサッポロポレール。北海道新千歳空港の「竈」では余市のぶどうを使ったグランポレールだったが、岡山にもサッポロのワイナリーがあるらしい。 早朝の大浴場を独り占めしたあと、鷲羽山山頂まで登ることにした。遊歩道が整備されているので決死の覚悟はいらない。 展望台はふたつあり、レストハウスとビジターセンターがそれぞれに設置されている。 徐々に高度を上げてゆくと、眼下に瀬戸内海とそこに浮かぶ島々、四国に向かう瀬戸大橋が見渡せる。秀麗な景色だ。山頂に近づくと、山の陰となって見えなかった下津井の町並みも現れる。 海辺のホテルに戻り、帰路につく。瀬戸大橋線の「快速マリンライナー」に乗って、橋を渡らなかったのは初めてだ。車中を見回すとスマホを覘いている人が少ない。なにがなし嬉しくなる。 岡山に戻ったら、足を伸ばして倉敷へ。 美観地区のそばにあるビストロ「みやけ亭」に寄って、タンシチューを食べるのが岡山に行ったときの楽しみのひとつだ。えびす通商店街の中にある名代トンカツ「かっぱ」の前には10名ほどの待ち行列ができていた。土曜日の倉敷は観光客が多いのだろう。昼を食べて帰阪の途につく。 |

| 冬祭りのド定番と言えば、札幌「雪まつり」。 皆と同じことをするのが好きじゃない天の邪鬼の性格からか、祭りのさなかに飛び込むことが少ない筆者。とは言え、ちょっと外した感じには抵抗感がないので、弘前の「雪灯篭祭り」や支笏湖の「氷濤まつり」、層雲峡の「氷瀑まつり」には行っている(外した感じなんて、弘前、支笏湖、層雲峡の皆さん、御免なさい)。 一人っ子だからか団体行動が苦手なんである。集団生活の中に放り込まれたら、初日で窒息死する。漂泊好きだが、ツアー旅行が選択肢にあがることは一度もなかった。思いつきさえしない。反社会的生命体だ。社会不適合者だ。でもサイコパスじゃないのでそこのところは、ひとつ。 しかし、よくできたもんで、齢を重ねるにつれ圭角が多少なりともとれたのだろう。若い頃ほどには斜めに構えなくなった。それでも15度くらいは斜めだと思うが。 ちゅうことで、前置きが長くなったが札幌の「雪まつり」に初参加。 「プロジェクションマッピングがとにかくいいから」と勧めるタクシードライバー氏の後押しと、昨年すすきのに開店した馴染みのバーに顔出しをしたら楽しいだろうという思いもあって、ちょっと覘いてみることになった。 さすがにすすきの界隈のホテルはとれなかったが、地下鉄南北線で一駅南の中島公園駅そばにあるエクセルホテルが確保できた。すすきのまでは徒歩圏内だ。 雪祭りは3箇所で実施されているらしい(後知恵だが)。それと知らずにすすきの会場の氷彫刻を見に行ったのは既述のバーの知己が出展してい |

ると知ったからである。 プロジェクションマッピングは、18時開始というので、これはハナから諦める。17時開店の「さっぽろジンギスカン本店」を優先する。筆者はなにごとにつけ酒食優先である。 メイン会場の大通公園へ向かう。すすきの交差点を越えたら、なんと市電が駅前通りを北上してくるではないか。すすきの駅を始点とした盲腸線だった市電が環状線化したらしい。ループ化は2015年12月だから、つい1ヶ月前のことだ。狸小路に駅ができていた。 大通公園に出た。テレビ塔方面にジャンプ台があった。スノーボードの競技会をやっていた。落ちかける陽光の中、空中に浮かぶスノーボダー。いいアングルである。 テレビ塔から西に向かって何ブロックか歩く。巨大な雪像を見て、堪能したので引き返し、西6丁目あたりから南下する。その先にお目当ての店がある。 「さっぽろジンギスカン本店」はラム肉使用の店だ(ちなみに「だるま」はマトン)。釣具屋の2階にカウンターのみ15席で営業している。開店は17時。17時10分に備え付けのゴム動力の半自動ドア(開けるのは手動、閉まるのはゴム動)を開けたら、さすがは雪祭り開催中である。すでに満席。カウンターの後ろにある待ち席にもすでに8名の客が店内を覆う煙にいぶされている。待ちましょう、今日は。ジンギスカンの後は、バーの止まり木に羽を休める計画だから心理的にゆとりがある。近場から寄ってゆけば「ドゥ・エルミターヂュ」「プルーフ」「ヴェスパ」という順番になる。計画を達成。満喫。 |

| 立春は過ぎたが、北海道はまだ冬のど真ん中。札幌で雪祭りが始まったその日、筆者は大雪山へ向かった。 北海道の屋根、大雪山で真冬を体感しなければ春を迎えることができない。 4年前、ロープウェイで5合目まで登った黒岳で体感した深い雪の中での孤独感、孤立感が忘れられない。人間なんてちっぽけなものだと素直に思った。厳冬期の北海道を体感するために大雪山に行くのだ。 宿からの送迎バスは札幌駅まで来てくれる。札幌旭川間のJRは特急スーパーカムイで片道4300円弱。時間は1時間半程度。ただし、層雲峡へは旭川からさらに網走方面に移動してバスでむかうしかないから、往復で1万円以上はかかるだろう。ホテル代1万5千円にはオトク感がある。 (ありり?) 4年前とルートが違うようだ。高速道央自動車道を比布で降りて、その後も整備された道を走っている。旭川・紋別自動車道らしい。上川層雲峡ICを降りたら、層雲峡温泉までは25キロ程度。以前はもっと下道の走行時間が長かったような気がした。3時間半程度でホテル着。前回よりも30分は早い。ドライバー氏に聞いたら、以前は旭川駅にも寄って宿泊客をピックアップしていたが、今では札幌と旭川へは別々の送迎バスを出しているからとのこと。そー言えばそうだったか。繁盛しているのかな。 4年ぶりに帰ってきた層雲峡温泉は、石狩川沿いに聳える断崖絶壁の谷あいの町。 前回も投宿した朝陽亭へ向かう。 インバウンドの中華系観光客が収益の柱だろう。 |

陽が沈みかけた頃にはバスが次々とやってきた。バイキングの2食に期待はしていない。風呂が気にいって今回も来たのだ。 大浴場2種のひとつには露天風呂が併設され、他のひとつの浴槽はかなり広い。ホテルが高所にあり、浴場も7階なので眼前に地獄谷と呼ばれる巨大な断崖を見渡せる。2階にある瞑想の湯と称する広いが閉鎖された空間の湯も筆者のお気に入りだ。これら三つの浴場を時間交代で男湯、女湯としている。もちろん全部に浸かる。 層雲峡温泉の石狩川沿いで「氷瀑まつり」が開催されていた。客が増える5時前にひと風呂あびてから「氷瀑まつり」会場に向かった。 高台にあるホテルから川底にある会場までは凍りついた坂道を下らなければならない。宿からシャトルバスも出ているのだが、歩いてゆくのが大切なのだ。ときおり強風がパウダースノーを巻きあげる。厳寒仕様のコートのフードを喉元まできつく締める。手袋はしているが指先の感覚がなくなり始めた。冬靴と言えどもところどころアイスバーン化した坂道の歩行はなかなかに難儀である。体重移動は垂直に、ペンギン歩きが雪道の基本。僅かな距離だが、心理的にも体力的にもかなり消耗する。(そう、そう、これこれ)喜ぶ筆者。 早暁、露天風呂に浸かり、2階に降りて瞑想の湯でも温まる。 帰路のバスは途中、砂川のサービスエリアで1時間弱の昼食休憩タイムをとる。なにがしのバックがあるのかもしれない。沖縄でも那覇から美ら海水族館にむかう観光バスは名護パイナップルパークに必ず立ち寄るもんね。 |

氷点下は12度!

祭りの〆は花火

| 2013年には伊勢神宮で20年に一度の式年遷宮があった。2016年05月には、伊勢志摩サミットが開催される。 なんだかんだと注目されているのか伊勢志摩。 20年前にJRで紀伊半島を一周したことがある。 大阪を基点に和歌山から特急「黒潮」に乗り換え、新宮で一泊。翌朝、特急「南紀」に乗りついだ。阪和線、紀勢本線の旅だ。このラインだとちょうど伊勢志摩や鳥羽のあたりで鉄路が内陸に寄ってエリアからはずれてしまう。 14年前、大阪在住となってからは、近鉄で松阪まで行ったことはあるが伊勢志摩に行ったことはまだない。行ってみようか、という気になった。 前泊となった名古屋の宿は某Cホテル。 35年前、初めてのひとり旅で泊まった宿だ。円筒形の構造で、部屋がぐるりと扇型に(それもかなり狭い。なぜなら安いから)配置され、まるで監獄のようなイメージだった。その記憶を懐かしみ、投宿したのだが記憶のままの監獄ぶりに100パー後悔した。 それもあって、見晴らしのいい、ゆったりとした温泉のある宿で、四肢を伸ばしたくなった。 ちょうどいいホテルが検索サイトにあがっていた。ラグジュアリーなツインルームで眺めがいい。露天岩風呂と大浴場もHPの画像を見る限り外れはなさそうだ。送迎バスが出ているのは志摩礒部駅。土地感がないからそこに街があるのか、何があるのか一切わからない。伊勢志摩は筆者にとってはブラックボックスなのであった。 名古屋から特急でおおよそ2時間。志摩礒部駅には、何もなかった。志摩スペイン村がそばにあるからか、駅舎はスペイン風の立派な造りだが、 |

駅前には静かなロータリーがあるだけ。バスが来るまで1時間あるので周辺を散策した。軽食喫茶があった。入り口には「名古屋から来ました」という貼紙がある。何を意図しての開示だかよくわからん。コーヒーを頼んで三々五々と店に入ってくる地元民の世間話を盗み聞きして時間を潰す。 送迎バスは、伊雑ノ浦と呼ばれる内湾ぞいに高度を上げてゆく。鴨の群れが浮かんでいるが、暖冬のせいで今年は渡りの数が少ないらしい。道路ぞいには舗装工事車両がいたるところに停まっており、ガードレールの設置工事もあちこちで進められている。サミットの準備のようだ。伊勢志摩の再舗装は何十年ぶりかもしれない。5月までには警備の警官2万人の簡易宿泊所も作らねばならないそうな。 ホテルは丘の上にあった。周囲には何もない。足(車)がなければ何もできない。部屋は的矢湾側の高層階で眺望はなかなかにいい。カラフルな的矢大橋のむこうには志摩スペイン村が見える。 さて、風呂だ。 1日4便ある送迎バスの第1便に乗ったのは、風呂を独り占めするためだ。時が夕刻に近づけば団体さんのバスが列をなして押し寄せてくるに違いない。風呂も施設も人だらけになる可能性がある。正しい思惑は正しい結果を生んだ。浴場をほぼ独り占め状態。 早めに湯に浸かれば夜の酒食も早い。すると、団体さんの食事が始まる7時頃には、もうひとっぷろガラガラの風呂にザブンと浸かれる。 朝イチでも湯につかり、満喫して帰阪の途についた。近鉄大阪難波まで特急で2時間半。ちょうどいい感じかな。 |

画像左から、1枚目:的矢大橋と的矢湾 2枚目:的矢大橋の先にある志摩スペイン村 3枚目 的矢牡蠣のいかだ 4枚目 鴨の群れ

| 姫路の街を歩いていると、どこかしら金沢に似ているような気がする。 ただし、姫路城界隈限定ということでひとつ。 城の東面にあたる姫路公園から姫路市立美術館裏、清水門跡のあたりのお堀端が、金沢城の白鳥路を思い起こさせるからかもしれない。静謐な落ち着きがあるエリアなのだ。 姫路へは在来線のJR新快速で大阪から1時間で行ける。 1時間という時間が、日常圏からの軽い逸脱にちょうどいい。文庫本を携え、音楽を聴きながら、軽くウトウトしているといつの間にやらついている。 時間的には、倉敷に行くのと30分くらいしか変わらない。ただし、倉敷には新幹線の岡山経由で行くことになるので交通費が大きく違う。 距離的に遠くだからか、倉敷には何度か泊まりがけで遊びに行っているが、姫路で泊まったことはない。いや、正確には一度ある。ただし、それは東京出張からの帰り路で新幹線姫路行き最終20時50分発に乗車した際、不覚にも寝過ごしてしまったからだ。23時55分に姫路で車掌からゆり起こされたが、都心ならいざ知らず播州の夜は早いのである。大阪方面への終電などとうになくなっている。だからあの一泊はノーカウント。 藩政時代、山陽道の要衝に外様を置くはずもなく、姫路藩は徳川の譜代大名が治めている。譜代や親藩の石高は低いから(姫路藩の石高は15万石)加賀百万石と比較するのは可哀想ではある。経済力が違えば、街の規模や、文化の華やぎにも差がつくのはいたしかたない。ましてや徳川恩顧の譜代連中は質素倹約が骨の髄まで染み付いている |

から、織田家中できらびやかな文化に触れた前田利家のような藩祖を持つ加賀藩とは生い立ちからして違うだろう。 それでも、なんとなくもったいないなあと思うのである。 世界遺産姫路城以外にもなにかしら売り出しがあっていいんじゃないか。 書写山円教寺なんて古刹もあるし、授産施設の太陽公園もある。家島諸島も瀬戸内の島々の中では活気のある漁師町らしい。 うまくパックできないものかね。 駅前はかなり改修されて綺麗になっているが、観光客の消費の中心にはならないだろう。むしろアーケードのみゆき通りに個性的な店を増やしてもうちょっと派手にしたり、みゆき通りの東端にある飲み屋街を広げてくれれば泊まりたいと思うようになるんじゃないかな(個人的な感想として)。食文化では、気軽に食べられるものとして姫路おでんがある。ひねぽんなんてのもあったな。周辺地域から仕入れれば、明石のたこ焼きもいいんじゃないか。龍野のそうめんや醤油、加古川の穴子、赤穂の塩や瀬戸内の魚で名物料理や料亭、寿司屋を盛り立ててくれれば、ますます泊まりたくなると思う(あくまでも、個人的な感想として)。もちろん生活者の立場からすれば、いい店もたくさんあるんだろうけど、いかんせん人口に膾炙していない。部外者が町おこしみたいなことをけしかけるのも失礼とは思うが、けっこう好きな街なのでお許しを。 あ、津山のホルモンうどんもいけるんじゃないか?いや、津山は岡山か。 |

金沢行16 →→→back 金沢行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

| 見慣れた車窓を置き去りにして、列車が、生活圏を離れてゆく。新しい景色が次々と現れる心ときめくひととき。それが旅の始まりだった。18歳のあの頃の新鮮な喜びは、今も心の片隅にすみついている。 しかし、今やあのときめきは、なかなか得られない。当たり前のことだが、経験とは慣れの言い換えでもある。山陽や東海道の新幹線が、通勤電車のようになってしまったら終わりである。挙句の果てにエアを使い始めたら情緒的には死んだも同然だ。それでも、車窓を眺めながら聞く音楽によって、失われていたちょっと湿っぽい感傷が蘇ることもある。iPodを持ち歩くゆえんである。とりあえず小柳ゆきの「be alive」とサザンの「あなただけを」で気持ちを入れて8時10分大阪始発のサンダーバード5号に乗りこむ。 乗ったはいいが、このサンダーバード、そんなに停まらんでもええ!ちゅうくらいにあちこちで停まる。車内アナウンスが停車駅を告げている。 新大阪、京都、堅田、近江今津、敦賀、武生、鯖江、福井、芦原温泉、加賀温泉、小松、松任、終点金沢。一度聞いただけで諳んじているわけだから、筆者の金沢行も年季が入っている。しかし堅田に停まるサンダーバードがあるとはシラナンダ~。 JR西日本の特急には最近、車内販売がない。UCCブラック無糖のホットを傾けながら車窓に目をやる。陽光が眩しい。琵琶湖の湖面が輝いている。小春日和の好天は、しかし敦賀の海側に壁のように聳える鉛色の雲が現れるまでのことだった。列車はすぐに長い北陸トンネルに入る。トンネルを抜けると空は一面、鈍い暗灰色となり、今庄を越える頃には山襞は雨煙につつまれていた。あと暫くの季節の移ろいで雨は雪に変わるのだろう。この鉛色の世界が北陸の冬である。 |

芦原温泉と加賀温泉の間、大聖寺の前あたりで雪がうっすらと積もっていた。今シーズン初の雪見である。大聖寺を過ぎたら雪はすぐに消えた。 小松でまた積雪。金沢市内にもあられのような粒粒の残雪があった。 北陸新幹線の影響だろう。「乙女寿司」「つる幸(和食)」「利休(和食)」「高砂(おでん)」の予約がとれなかった。金沢駅構内のおでん「黒百合」は予約なし。朝から店を守る「のん兵衛オヤジ」のあしらい役Mちゃんの姿がなかった。(あれれ?)と思ったが帰阪の朝に寄ったらちゃんといた。何がなしホッとする。 百万石通りは金沢城を中心とした周回道路で、武蔵が辻で左右に分かれ、東に主計町茶屋街、東茶屋街を擁し、金沢城と兼六園の石垣下を縫って広坂下から繁華街の香林坊に至り、左折すれば犀川を越え、西茶屋街、右折すれば武蔵が辻に至る。観光客はこの周回線の周辺に集中するから、このラインを外れればいい。広坂の上から伸びる小立野通り沿いの「千取寿司本店」、おでんの「若葉」、洋食の「New狸」はまだ観光客には浸食されていないようだ。和食は寺町通りをかなり奥に入った「しげ乃木」がある。バーはスプーン。 久しぶりにゆっったりとした時間を過ごした。 ブリおこしの雷鳴こそないが、雨脚しげし。兼六園も濡れている。それが艶めいていてむしろ風趣に富んでいる。昨夜は紅葉のライトアップで無料開放されていたが、これは少し見慣れてしまったせいか、初めて見たときほどの喜びはなかった。雨中の散歩に飽いて喫茶店に入る。必ず寄る店があるのは、ここ金沢と那覇ぐらいのものだ。「漆の実」という漆器屋の4階に喫茶室がある。ここで漆塗りのコーヒー茶碗に入ったコーヒーを飲むのが楽しみのひとつである。 |

| 夜、国際通りの「波照間」に向かう。昼に食べすぎたのであまり入らない。2階の島唄ライブ席に上がることもなく、1階のカウンター席で軽く地元料理をつまむ。「豆腐4種珍味盛り」が「食べるラー油、スクガラス、牛肉味噌、焦がしにんにくしょうゆ」になっていた。以前は5種で、イカスミが載っていたし、島ラッキョものっていたはずだ。せちがらい世になってきた。久しぶりなので糖質危険物件の「ゴーヤーカリカリリング揚げ」もオーダー。「アグー塩焼き」「もずく酢の物」「海老の豆腐ようソース焼き」でオリオン生ビール、菊の露水割り1杯と北谷長老古酒43度をカラカラの一合で水割り。 そこそこに切り上げて久しぶりに松山の先にあるバーに向かった。5年ぶりくらいの訪店だ。ハードシェイクが身上の渋いマスターがいる。しかし、バー「ステア」のマスターは先月、亡くなっていた。店を継いだお弟子さんに聞いた。わざわざカウンターに出してくれたありし日のマスターの写真に献杯を捧げる。 翌日、初日と同じ糖質制限のイタリアン「ピキタン」でアルコール抜きの昼食。 何かしようという意気込みもないのでおもろまちのシネマQで「進撃の巨人パート2」を見る。そう言えば、北の「札幌」、南の「那覇」。南北の街どちらにも東宝シネマズがない。 映画館を出て「琉球珈琲館」にてぶくぶくアイスコーヒーを一杯ひっかけていたら、ちょうど時分時。 心覚えにしていたゆきつけのイタリアン「hana」の予約が取れなかったので松山の「やきにく華」に行く。ここはけっこうヴォリュームがあるから気をつけながらオーダー。石垣牛とアグーを出 |

すかなり値段の張る焼き肉店だが、筆者もいろいろと経験を積んだ。石垣牛なら石垣島の「担たん亭」があるし、アグーなら名護の「満味」を知ってしまった。高額品を避けつつタン塩、上カルビ、シマチョウ、ユッケジャンスープ(小)アグー豚盛り合わせ(バラ、ロース、肩ロース)でオリオン生ビール、菊の露VIPゴールド一合、瑞泉古酒一合。そろそろ「やきにく華」は卒業かもしれないな。 今回、国際通りの微妙な変容に気がついた。 ドラッグストアが増えていた。 中華系観光客の爆買い目当てだろう。街は時代に応じて姿を変えてゆく。三越は閉店したし、OPAはドンキホーテになっている。 離沖の恒例行事は「ジャッキーステーキハウス」でのステーキ食い。 旭橋に行く。11時開店の店に11時5分に入店したが、なんとギリギリでの着席になった。 「タコスを2P」。メニューには「タコス5P」と書いてあるが、ひとつからでも好かな数を選べるのである。「テンダーロインL(250g)」と「ニューヨークステーキS」を頼む。もちろん「ノーバケット、ノーライス、ノースープ」である。「サラダ」は1皿だけで。ミディアムレアが店の推奨だがレアを頼む。ここのレアは表面がかなり赤く生々しいが、やってきたら、すぐに裏返す。皿となっている鉄板が熱いんでこれでちょうどいい焼け具合になる。オリオン生1杯、赤ワインはクォーター瓶だが理性を保つために2本で抑える。いつものように、このオーダーと食べ方は、周囲の客や店のにいにい、ねえねえの注目を浴びる。その視線が快感。 |

| フィリピン東海上にいきなり発生した台風21号は、明確な進路を定めぬまま勢力を拡大させていた。筆者は沖縄本島でこの夏最後のダイビングを企画していたのだが、21号の奴「どーこに行こうかなー」という煮え切らない態度で愚図愚図していやがる。 何となく沖縄方面に向かい始めたが「行くなら行くでテキパキしろよ」という筆者のいらだちを無視するかのように右に左に前に後ろに蛇行を繰り返す21号。 台風直撃ならばあきらめもつく。航空券も手数料なしでキャンセルできるのだが、微妙に先島方面に向かいつつあるように見える予想進路にANAは欠航予報を出さずにいた。運行状況で欠航の可能性が発表されないとキャンセル料金をとられてしまう。運行デスクに電話をいれても明確な回答は返ってこない。出立ギリギリまでチェックを続けたが、払い戻しの画面表示は出ず、台風の進路は先島!と腹をくくってチェックインした。 ラウンジに入った直後に那覇空港を含む沖縄方面の航空券の変更、解約受け入れ情報が出た。 遅せえよ! もう行くしかない。 台風が先島に向かったとしても、海は大荒れだろうからダイビングは諦める。 那覇でのんびり何もしない週末を過ごそう。 ただし、台風次第では速攻で帰阪もありえる。那覇空港のカウンターでさっそく確認した。 「石垣に台風があるとき那覇空港の本土への離発着便って欠航しますか?」 「しないと思いますよ」 「ですよね~400キロ強は離れてるんだから~」 「台風情報なら米軍のも見たらどうですか」 |

さすが沖縄である。気象庁の台風情報よりも米軍の台風情報の方が信頼されているのだろうか。JTWC(アメリカ海軍Joint Typhoon Warning

Center)なんて名称は、聞いたこともなかった。 日差しは強烈だが、心なしか風が強い。晴れてはいるが時折、急に雲が空を覆い雨が降り出す。しかし、長続きはしない。雨脚もか細い。 新作のかりゆしウェアを仕入れに国際通りに出る。去年は気に入った柄がなく購入を諦めたが今年は首尾よく2着購入した。袖を通すのは来夏になるだろう。 酒食の口あけは通常、国際通りの「波照間」なのだが、「ピキタン」というご夫婦で営まれている糖質制限イタリアンの店に向かった。県庁裏にひっそりと佇む民家のような簡素な作りだが、もう何度か訪れているので尻の座りのいいゆきつけの店化している。かなり厳格な糖質制限食を提供してくれるので常のように食べまくるわけにはいかないが、持ち帰り用にタルトなどのドルチェを幾つか買い込み、滞在中のデザートとして宿の冷蔵庫に保存するという新戦法を編み出した。 翌昼は、ゆいレールの古島駅のそばにある、これまた糖質制限の中華料理「グルメエッセンス」へ。島豆腐を使った豆腐麺で豚焼肉天津麺と豆腐皮の餃子をオーダーした。 出てきた麺を見て思い出した。 (しまった~ここは量が多いんだった) 盛りの多い麺のほかにもサラダや茹で玉子が別皿に盛られている。天津麺だから玉子焼きが浮いている。ゆでタマゴがタマゴかぶりになるからなのか別皿に置いてある。何とか餃子も消費してもはや何をする気力もないぐらいの満腹感を得た。 宿で午睡。 |

| 何もすることがないのでとりあえず温泉にでもつかるか。 10年前の筆者ならばありえない選択肢である。 だが、今ならありえる。 老いたわ。 その一言につきる。うやむやのうちに温泉好きになっちゃった。 市内から札幌の奥座敷、定山渓温泉へ向かう。 札駅のバスターミナルで温泉日帰りパックを購入。販売元は「じょうてつ」である。正式名称は不明。でもきっと定山渓鉄道あたりだろう。会社ロゴが東急っぽいと思っていたら東急グループだった。料金は、1800円。これで往復のバス運賃と温泉施設の利用料がパックされている。 チケットを使える温泉施設(主に観光ホテル)は定山渓温泉で11箇所、豊平郷温泉で1箇所、小金湯温泉で2箇所ある。 バス代は片道770円、往復で1540円。260円で既述の温泉に浸かりまくれるなんてなんとオトクなパックだ!と感嘆した。ちなみに豊平郷は「ほうへいきょう」と読む。市内にある豊平は「とよひら」。宮古島の平良が「ひらら」と「たいら」だったのを思い出した。どうでもいいことか。 路線バス(快速もあり)はだいたい1時間に2、3本運行している。ただしお盆期間ということもあってか片道1時間程度の道行きに2時間ほどもかかってしまった。しかし、何もしないつもりの1日だったから目を吊り上げることもなく「なんもなんも」とのんびりムード。何もかも許せる珍しい筆者。 定山渓温泉東2の停留所で下車し、最初に入った定山渓ビューホテルの受付でチケットをもぎられた。かわりにホテル内の施設パスを渡される。 |

(あれ?他の施設ではどーやって権利行使するの?)と思ったら、温泉施設は掲載された協賛施設の中からひとつだけを選択するシステムだった。そらそーだよな。入浴料が260円で幾つものホテルを巡れるわけがないわな。 それでも定山渓ビューホテル内にある数種類の温泉を行ったり来たりして湯船に浸り、元はとった気になる。筆者は元をとることに執拗に拘るのである。 定山渓と言うくらいだから渓谷である。底部を流れる川は豊平川。JRで札幌駅に到着する前に車窓に現れる川である。河川敷は、冬季には排雪場になる。 街はこの渓谷の両岸を囲むように走る周回道路沿いに形成されている。国道230号線沿いのバス停で路線バスを乗り逃しても心配はない。バスは、この周回道路を一周し、各宿の客を拾ってもう一度同じバス停に戻ってくるからだ。 長閑な定山渓大橋から渓谷を眺め、周囲の山々の緑とその頭上に輝く白い夏雲に心癒される。渓谷の東側が朝日岳、西側が夕日岳。実に分かりやすい。国道沿いの定山渓神社の奥には夕日岳登山口があるが、今日は、夜の酒食がメインイベントなので、控えることにする。 温泉街のマスコットキャラクターは河童らしい。札幌の奥座敷だけあって家族連れがスパリゾート感覚で次々とやって来る。札幌からは一本道なのだ。定山渓の先には中山峠があり、さらにその先には洞爺湖がある。以前、洞爺湖に向かう途中、ここを通り過ぎたことがあったから今日、定山渓行を思いついたのだ。洞爺湖まではここからさらに1時間半程度はある。 |

札幌行8 →→→back 札幌行1 2 3 4 5 6 7 8 9

| 車窓から見える路面が濡れている。日照雨(そばえ)でも降ったか。 空は青い。 指折り数えれば2008年以来7年ぶりの夏の北海道。8月11日。大阪では11日連続の猛暑日、東京でも4日前まで8日連続の猛暑日を記録している。しかし札幌は午後4時で23度。ちなみに襟裳では最高気温が17度。 エアポート快速は緑したたる北の台地を疾駆している。最近、雪原ばかりの景色に馴染んでいたが、昔は北海道には夏から秋に来ていたのだ。ひどく懐かしい気分に浸った。恵庭を過ぎた。次は北広島だ。新札幌、札幌と続く。 車内アナウンスは落ち着いた男性の声で、自動音声アナウンスの多くが女性になっている昨今、なかなかにユニークである。これを聞くたびに「北海道にやって来た」気分に浸れる。 札幌は、数多ある日本の都市中、観光資源の豊富さにおいては帝王だと思っている。磐石すぎて何一つ消費しなくても「札幌に行った」というだけでお腹いっぱいという感じ。 T38、大通り公園、テレビ塔、時計台、旧北海道庁本庁舎、すすきの、狸小路、藻岩山、大倉山ジャンプ台、サッポロビール園、北大キャンパス、羊が丘展望台、札幌ドーム、モエレ沼公園。ね、お腹いっぱいでしょ。食事だってラーメン、ジンギスカン、カニや海鮮、スープカレー、チーズやソフトクリームの酪農製品、道産の食材を活かした和食屋、洋食屋は幾つもある。もー何だってアリでしょう。これで小一時間、車や電車に揺られれば、小樽、余市、積丹、定山渓、洞爺湖、支笏湖なんてのが控えている。あ~お腹いっぱい。堪能した。もう帰るか。 |

今回は何もしないつもりでやって来た。しかし、リゾートホテルのような大自然の真っ只中で何もしないというよりは何もできないというのとは違い、大都市のホテルの一室で何もしないでいるのは極めてストレスが溜まることに気がついた。やっぱ何かしよ! とは言っても行き当たりばったりの無計画な旅なので(いつものことか)大きなイベントを思い浮かべることもできず、とりあえずホテルを出て札駅に向かうことにする。 (そうだ、サッポロビール園に行ったことなかったな) ド定番の観光資源である。時間も有り余っていたので札駅から歩いて行った。無料のビール博物館で時を過ごしているうちにジンギスカンホール開店の11時半になった。園内にアナウンスが流れ、いそいそと向かう。総合案内所で入店のためのチケットをもらわなければならないようだ。予約あり、なしで振り分けられる。今日はすんなり入れた。ついていたのか? 園内には3区画ほどの飲食エリアがあるが、やはり来園客のお目当てはジンギスカンだろう。次々とジンギスカンホールに吸い込まれてゆく。 館内は広く、天井は高い。昔使われていたビールの仕込み釜が、ビールサーバーの上に聳えたっている。ここでしか飲めないとプレミアム感を出すファイブスターというジョッキをうぐうぐしながら生ラムジンギスカンやぐるぐる巻きラムソーセージを消費。その他2種類のビールでジョッキ3杯と赤ワインハーフで席を立つ頃には館内は満席。高い天井が煙でうっすらとかすんでいる。 そーだ。夜は「さっぽろジンギスカン本店」に行こ。 |

石垣島行8 →back (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)