Streaming Processorの研究(その3)

さて、Streaming Processorというからにはデジタルtoデジタルも試さねばならない。Aries S1はUSB DDCとしても使えるが、PCからのUSB接続まだ未テスト。取り急ぎBluesound NodeからのS/PDIF(同軸RCA)とUSBの二通りをAries S1でDSP処理させてみた。劣化はほぼ感じられずDSP処理の効果を享受できるので総じて納得の域。DSP処理を経由させると、デジタル信号は24bit化(USB出力では32bit)されての出力となる。これだけでも何か得した気分になるのだが、、、

あまり一般的ではないと思われる機能だが、メモリのバッファータイムという設定ができる。これはジッター低減のための演算処理が内部で行われているので、その時にバッファリングして処理する容量(Max500msec)の制御。正直、この設定による効果、変化は具体的に指摘できるほど聴き分けられていないので、もう少し研究が必要。このような機能はMUTEC MC-3+USBのリクロッキングと一部オーバーラップするところがあるので、やはりAries S1とMUTEC MC-3+USBの音も比較せねばならない、との思いが強まる。

もう一つはパラメトリックイコライザ機能なのだが、これは残念なことにEversolo DMP-A6のように左右独立ではなくモノ仕様であり、複数の設定を保存しておいて使い分けることもできない。またバンド数が最大4個で設定のUIも洗練されていないため、細かいルーム補正をしたい場合には不適。しかしながら、演算精度が高いせいか劣化感がゼロなので、トーンコントロール的な意味で存在感を発揮すると思う。イコライザ部分に関しては機能の豊富さ、使い勝手ともEversolo DMP-A6の優秀さが際立っている。

なお、当方が注目していた機能はSample Rate Switching Latencyの設定である。サンプリングレートが変更となった時、デジチャンでのレート切り替えとロックに多少時間が掛かるので、この機能が無いと次の曲の頭が欠けたりすることがあって興覚めとなる。この機能はBluesound Nodeには無く、Eversolo DMP-A6では3秒までの設定である。Aries S1は最大5秒の設定ができ、3秒では時に頭欠けが起きていたので5秒の設定としたがこれで全く起こらなくなった。めでたし。しかしながら、この機能は本機内部処理からの出力の場合に有効で、デジタル入力の時には適用されない。

まだまだ確認すべきテストがあるのだが、その前にAries S1からMUTEC MC-3+USBを経由させたらどうなるか(主としてマスタークロックを介在させる意義の観点から)、その点にどうしても興味が行ってしまう。人間は誘惑に弱いということを自ら証明している。Auralic Aries S1がそこそこ評価できる音なので、そうであればあるほどUSB出力をMUTEC MC-3+USBに入れた音を聴きたくなってしまう気持ちに打ち勝てないのだ。機器構成をシンプル化したいという目的がそもそもの動機なので、これでは何も改善されずただ機器が増えただけ、となってしまうけれど、、、

この構成を多少設定などを変えながら試聴した結果として「断捨離はできないかも」である。今までいろいろと環境や設定を煮詰めてきた成果もあって、総合的な出音としてそれなりには納得の音となってきたかな、まぁこんなものかな、と考えていたことを今は少し反省している。結局、Auralic Aries S1とMUTEC MC-3+USBをUSB接続した時の音が相乗効果なのか想定以上に良く、いつものパターンで後戻りし難いことになりそう。

Aries S1とMutec Mc3+USBのコンビで聴くHIMARI:(Amazon Musicで聴ける日がついに来た!)

本来的には、より良いと思われる音を目指しているのだから、そうであっても導入自体が失敗ということでは決してないと思う。だが、音が期待ほどでなければ「断捨離目的なんだ」と自分を納得させる言い訳をしておきたかっただけかもしれない。目論見を越える音が出てきたのなら、素直に前言撤回してこの音を享受すれば良いだろう。

USB出力においてはデジタル信号は32Bit化される(非アップサンプリング。S/DIF出力の場合は24bit化)のでこの部分の効果もあるかもしれないが、MUTEC MC-3+USBとマスタークロックによる音へのインパクトはやはり侮れない訳だ。このため更に低位相雑音(現行機は-111dB/1Hzなので希望的には-116dB/1Hz以下)のマスタークロックを導入したくなってしまうほどに物欲を刺激してくる。機器構成をシンプルにするという目的を果たすためにはAuralicの上級機である

Aries G2.2

クラスの機器を導入しなければやはり駄目なんだろう、とも考えられる。Aries G2.2は少々お高いのだがトータルのコスト的にはMUTECやクロック分を考慮すれば結局は同じくらいとなるか、、、ただ、ネットで購入するにはやや躊躇するレベルなので日本に代理店が出来ればそれが一番良いのだが。

ちょっと気分を変えるために、ミッドハイのユニットをBliesma M74BからSONY SUP-T11へ接続変更してボーカルものを聴く。このスピーカーユニット構成の場合はホーンシステムということもあって味付け的に2.4KHz、-1.5dB、Q=1.5のパラメトリックイコライザ―を設定する。この設定は案外効果的であることをEversolo DMP-A6にて既に確認しているもの。

これには少々驚いたのだが、何ともベストと思えるようなボーカルとなる。声の実体感や生々しさ、音楽の落ち着きと優しさ、背景の静寂さ、いろいろと評価ポイントはあるのだけれど、ここは素直に降参と云うしかない。改めてSONYのユニットの特長はこのボーカル表現にあることを痛感する。その実力をまだまだ十全には引き出せていなかった、ということか。長年探しあぐねてきた「究極のデジタルトランスポート」が我が家では未だ実装できていなかったという証拠でもあろうか。従って、誘惑に負けて良かったのかもしれない、、、

それでもなお断捨離のための施策は打たなければならない。Aries S1用の音源サーバー(NAS見合い)は現状Symphonic-MPD IIのフロントエンドとなるPC(Arch Linuxベース)にminim-serverを立てているが、このPCを使わなくて済むような構成を試してみたい。方法論的にはAries S1には「Lightning Server」という機能があって、SSDを外部接続してあげれば、Aries S1内部にてUPnPサーバーが立ちあがるので、この機能を利用するプランである。

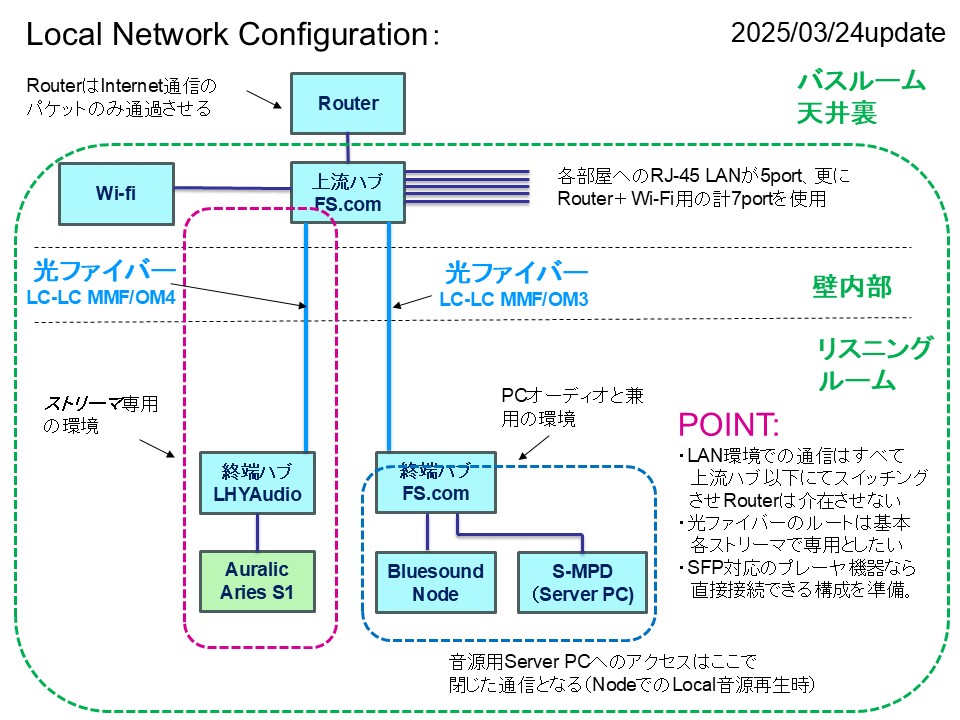

ただしEversolo DMP-A6とは違い、筐体内部にSSD装着はできず、USB接続となってしまうのでパフォーマンスや音への多少の危惧は残るもの。しかしながら、この構成の運用で問題なければ、音源サーバーを別途立ち上げる必要が無くなるので構成的には断捨離に繋がる。当然、音源サーバーへアクセスするLANの経路についても考慮不要となる(光ファイバー~終端ハブのLAN構成にてAries S1だけの単独接続で良い)というメリットも生ずるので、下記(参考)に示すようなLAN構成で運用ができる。極力小さなUSBケースとしたいのでNVMe SSD(USB3.1)の使用が理想的と思われ、これが接続可能かどうか現在照会しているところなのだが、どうもAuralicの製品はUSB3.0バスパワーにおける電力供給容量が一般的な仕様に比して制限(0.9A)されているようで電源供給型のケースを使うか、低速のSATA SSDを使うかの選択となりそうで、これではちょっと望まない構成になってしまうので思案中。

良いことばかりではない。思わぬ盲点もあった。Amazon Musicを中心にまずはテストして喜んできたが、ライブラリ音源のテストを開始したところ、当方にとっては運用上致命的とも思える問題があった。m3uプレイリストによる楽曲の投入を行うと最初の100曲しかキューに反映されないのだ。残りの楽曲は一括ではどうやってもキューに入れることができない(一曲づつ追加?なら可能だが全く現実的ではない)。そもそもプレイキューの上限が999曲と少ないのだが、何故m3uプレイリストは100曲に制限されているのか理解不能。また、シャッフルプレイを指示しても毎回最初の曲から再生が始まる、などライブラリ音源に係わる操作性は(拘り過ぎるのかもしれないが)低評価とせざるを得ない。

シャッフルプレイによって次に何が再生されるのかを楽しみにするような聴き方も多く、以前より長大なプレイリストを作成してきた。PCオーディオではこの機能はほとんど当たり前の世界であり、Bluesound Nodeもキューの上限は9,999曲であるが、PCオーディオと同じように楽しめている。Eversolo DMP-A6のキューは2,000曲である。ただし、Eversolo DMP-A6のシャッフルプレイではプレイリストの全体から2,000曲をピックアップして来てくれるので、実用上はそれほど問題にはならない。それに比較して、Auralicは、、、音は満足レベルとも思えるのであるが、これをどのように対応していくべきなのかちょっと頭が痛い。聴き方や再生に係わるポリシーが違う、と云われてしまえばそれまでなのだが、求め続けてきた極楽の操作性は享受できない。

救いの神とも云えないが、「Play Now」というボタンを押すと全ライブラリ音源からランダムに999トラックをピックアップし再生してくれる機能がAries S1にはあるので、BGM的はこれを活用してみる手もあるかも。あるいは、シャッフルプレイでBGM的に聴く時は今まで通りBluesound Nodeに任せ、本気モード?の時にAuralic Aries S1で聴く、現状ではそういう対応が妥当かもしれない。

概ね終わりに近づいたかにも一時思えていたのだが、さてもオーディオの道には終わりは無く、果てしもなく続いていくことを改めて実感した次第である。

(参考)Local Area Network Configuration:(Auralic Aries S1導入)

|