永遠の宿題:

先日京都、姫路へ遠征してのオフ会に参加させていただいたのだが、印象に残った音源が二つほどあったので、我が家でも再生させてみたが何となくしっくりと来ない。あまり聴くことのないジャンルだしシステム構成やリスニングルームの違いがあるのでもちろんこのようなことは起こるものなのだが、、、

Pentatonix「Take me home」(左)と平原綾香「明日」(右):

となると、この音源を何とか納得のいくように再生をさせてみたくなるのが人情というもの。それぞれが魅力的な音楽であるが特徴を活かした録音なので、そのエッセンスがきちんと提示される必要があるんだろうな、とまずは考えて4way構成のユニット毎の設定を(当方的にはちょっと大きく)変えてみた。もちろん、全体としての周波数バランスを変えてしまうような意図ではないので、そこはキープした。

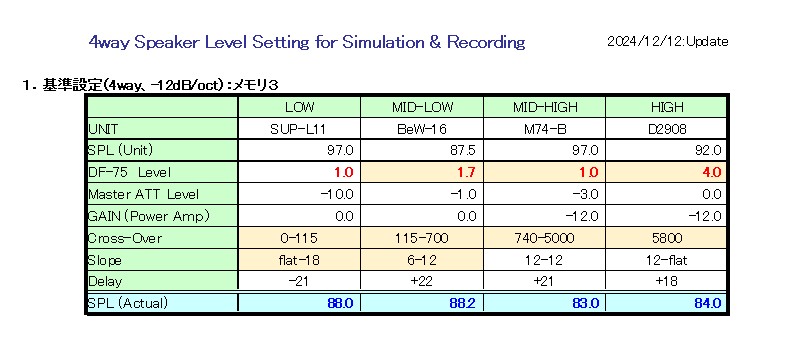

意識したのはアカペラでの声の密度感とスムーズさを出すためミッドローユニットの帯域を広げたこととホールのエコー感を際立出せるための中高域の設定でその内容は以下の通り。

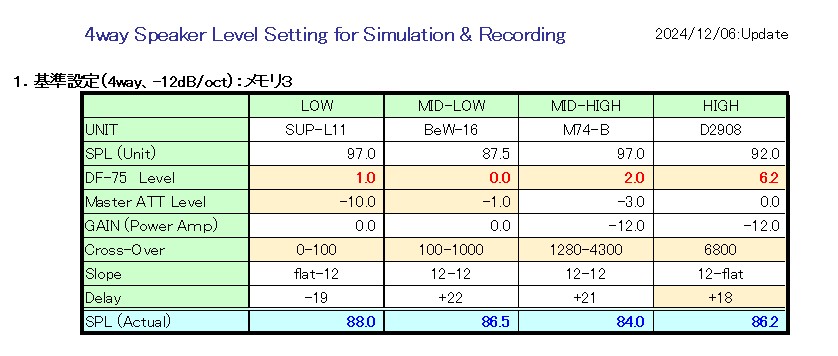

トライしてみた新しい設定:(従来とは異なる部分に色付けしてある)

オフ会で聴かせていただくようなデモ音源は、それぞれのオーディオファイルの環境にてベストと思えるパフォーマンスが発揮されるものが選択されているはずなので、実際のところこれを越えるのはそうそう簡単なことではないのだが、及ばずともまぁ納得ぐらいの域には辿り着けたようにも思えた、、、

だが、今回のポイントとなるのはこの先である。この設定であれこれ聴くと音源による差異が結構激しく、特に我が家の凡庸なクラッシック音源では不合格だな~と感じる音源が増えてしまう。生々しくかつ鮮度感がアップすることによってある種録音の課題(特に弦の高域)が従来に比すれば顕著になってしまう、と云えば良いのだろうか。その代わり、ぐっと良くなる(ような気がする)音源もそれなりにある。

ごく普通の録音(録音の良さが際立つようなものではない、の意)の弦楽曲を比較的小音量で聴くことが多いので、それに合わせた設定であることは間違いないとは思うのだが、音楽再生の「普遍性」を担保するために、かなりいろいろなことを試行錯誤も含めてやってきたつもりではある。だが、まだ本当の普遍性を備えるには至っていないということだろう。

逃げを打つなら、従来の設定と今回の設定はデジチャンのメモリーボタン一発で切り替えられるので、それで音源に合わせた対応をすれば良い、ということにはなる。だが、そのような複数の設定を音源によって切り替えるというのは今まで目指してきた姿ではない。

結局は、設定自体の詰めが足りていない、あるいはシステム全体の音が未だ熟成されていない、と考えることが多分に正解なんだろうと思うけれど、ある種とんがった部分のある音源とそうではない音源を同列にして双方の再生が納得となるような音に至れるのか、、、ここについては多少懐疑的なところもある。

どのようにこれをブレークスルーさせるのか、まず具体的な道筋を考えねばならない。「高度な音のバランス」を実現できて初めて、音源に依存しない普遍性を獲得できるはず、という自分なりの仮説は正しいのではないか、と現状まだ思っているのだが、オーディオの真実はもしかしたらここには無いのかもしれない。

「凡庸の音源など切り捨てよ」という悪魔の囁き(あるいは神の救いの声?)が依然として存在しているのだ。駄音源が素晴らしく鳴るオーディオシステムは経験的にも聴いたことはなく、これもまたオーディオという魔窟のひとつ真実なのかもしれない。

だが、ミッドローとミッドハイにて音楽の主要な部分をカバーしてしまうという使い方にはある種のポテンシャルも感じられるのだ。ここはやはり従来からの設定と比較しながら更に詰めて行かねばならない要素だと思う。やはり4wayはそう簡単には手元に手繰り寄せられない、、、そう痛感するが、ここまで来たらもうちょっと追求したい。

気持ち的には微調整のような気もするが「ごく普通の音がする」ように更に弄ってみた。おそらく一般的にはあまり意味の感じられないレベルの変更内容かもしれないが、当方の感覚的には印象はかなり変化する。先の設定とどちらが正解なのかは単純には白黒つけられないのだが普遍性という観点で云えばこちらの方がベター。

更に弄ってみた設定:(ミッドハイの受持ち帯域を広げた)

結論という程ではないのだが、やはり鮮度感や音のキレを追い過ぎると多様な音源に対するカバレージがどうしても狭められてしまう、というその判断は何となく正しいようにも思える。音源によって微妙に帯域バランスが異なるのでこれはやむを得ないこととは思うが、ここをどのように折り合いをつけていけば良いのかまだ正解には至っていない。しみじみと思うこと、、当方にとってこの4wayのセッティングというのは終わらせることのできない「永遠の宿題」でもある。

|