Symphonic-MPDを試す(その13):更なる進化

Symphonic-MPDのバージョンをV0.8.33からV0.9.2へと更新した。V0.8.33の時点でも相当のレベルにあると思うのだが、V0.9へとステップアップしたことでまた一段進化したと感じる。Symphonic-MPDは特に高域方向の爽やかさ、自然さが特徴と思うのであるが、V0.9.2では最早何の引っ掛かりも雑味もない高域感が醸し出されてくる。そこには録音された音楽であっても作為というものが感じらないような素直な表現があり、音楽がただただ透明で美しく流れていく。これは驚きでもあるのだが、このような表現力を永らく待ち望んでいたような気もする。

ここ数年はJPLAYを中心としたPCオーディオを構成しており、JPLAYの音楽再生における実力は高く評価をしている。だが、このSymphonic-MPD V0.9.2の音を聴き込めば聴き込むほど、そろそろ主役が交代しても良いのかもしれない、と思うようになった。PCオーディオの変遷は他のオーディオ機器に比せば流れが早いと思うのだが、それでも良いともうものはある程度の拘りを持ってじっくりと使ってきた。本当に良いものは味わい尽くせぬ魅力もあって、そのような魅力やオーラが無ければ真のオーディオ・パートナーとして愛することはできないもの。

ラズパイをベースとしているSymphonic-MPDにとっては新たなラズパイのプラットフォーム(4B)が登場したことによって、これから新たな変遷と荒波もあるのかもしれない。ハードウエアの進化のみならず、ベースとなるOSもRaspbian Stretch(3B、3B+用)からBuster(4B用)へと変わり、何よりも母体となるMPDがこのBuster上では相当新しいもの(MPD V19.0からV21.5)にジャンプアップされている。もちろん詳細な中身などは判っていないのであるが、Symohonic-MPDはOSやドライバーの汎用的な機能に依存する部分を極力減らして独自の処理を組み込むことによって、負荷の平準化やLatencyの向上を図ってきたものとは推測される。したがって、このように開発された機能、処理がそのまま新しい環境に適応可能なものなのかどうかは当方には把握仕切れないのであるが、やはりそれなりの対応並びにテストなどが必須であろうとは推測できる。

そしてそれがまた音に対してどのような影響力を持つものなのか、結果を聴いてみるまでは判らない、、、だが、今ここで聴けるSymphonic-MPD V0.9.2を純粋に評価すれば「音に影響を与える何らかの要素」の把握という点について既に相応の開眼をされているようにも思え、それがありさえすれば何も杞憂することはなく、この先もさらに正常進化した素晴らしいものになっていくであろうことは容易に予測できる。

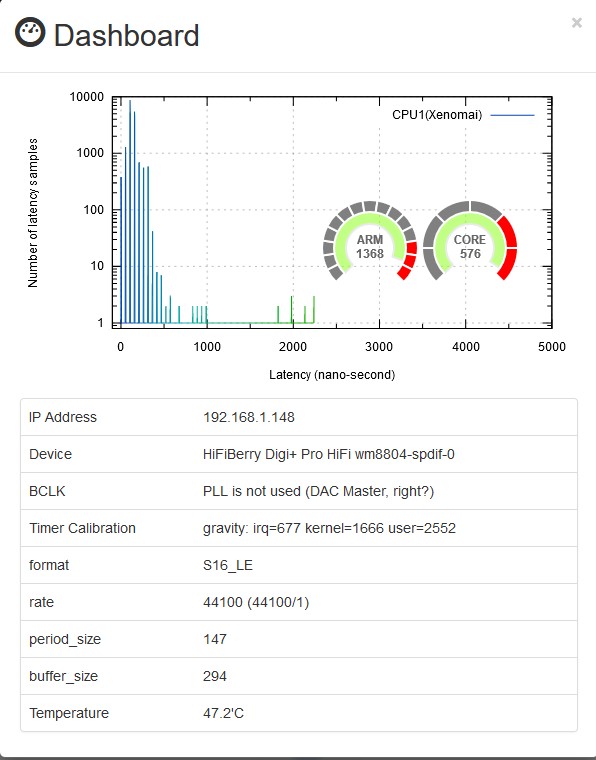

「音に影響を与える何らかの要素」ということの具体的なところは推測であって、当方が何か判っている訳ではない。一般論的に云えばそれは相当の部分、負荷変動の極少化やタイミングの均一化だと思う。また当然ながら通常の音楽再生ソフトウェアではこの部分は可視化されていない。Symphonic-MPDとて構造や処理内容がすべて公開されている訳ではないが、少なくとも可視化という観点では「Dash Board」という機能が提供されており、音楽再生処理中のLatencyの状態を見ることが可能である。そして、バージョンを追うごとにこのLatencyの状態が好ましい方向へと改善されてきているのだ。(もちろんこれによって直ちに音の改善とは結び付かないものとは思うが)

3B+にて1368MHzにクロックダウンして再生中の状態:感動的ですらあるLatencyである

現状ではラズパイという廉価かつ高機能のプラットフォームをベースにしてはいるのだが、Symphonic-MPDのユーザーはまだまだ多いとは云えないと思うので、多くのPCオーディオ愛好家には是非ともチャレンジしてみて欲しいとは思う。一方で音に対して革新と洗練さを求めているが故に短いサイクルでバージョンアップが繰り返されているため、保守的に考えればどのバージョンが自分の嗜好に適合するのか判断が難しいようにも思う。従ってある程度はバージョンアップに追随する、という努力は必要になるかもしれない。しかし現在ラズパイの3Bあるいは3B+をお持ちであれば、このV0.9.2を試す価値は大きいし決して期待を裏切らないと思う。

当方も、ここへ来てPCオーディオの主役をJPLAYからSymphonic-MPDに変える時期がいよいよ来たものと内心覚悟している。もちろん、一抹の寂しさと未練は残るのだが、、、

(追記)Symphonic-MPD用のリモコンソフトとして

yaMPC

を使用しているが、こちらも今般V1.3へとバージョンアップされiPADの画面に適合したものとなった。鉄壁の操作性に加えてこのiPAD対応はMPD系のユーザーとしては何とも嬉しい限りである。

4way構成の設定備忘録(2019年10月6日更新)設定値

| 項目 |

帯域 |

備考 |

| Low |

Mid |

Mid-High |

High |

使用スピーカー

ユニット |

- |

Sony

SUP-L11 |

Sony

SUP-T11 |

Accuton

C51-286 |

Scan Speak

D2908 |

- |

スピーカーの

能率(相対差) |

dB |

97 (+4) |

110 (+17) |

93 (+0) |

93 (+0) |

|

DF-65の

出力設定 |

dB |

+1.2 |

-9.7* |

+1.7 |

+4.0 |

|

マスターボリューム

アッテネーション |

dB |

-3.0 |

-3.0 |

-6.0 |

-3.0 |

|

パワーアンプでの

GAIN調整 |

dB |

-6.0 |

-12.0 |

-6.0 |

-12.0 |

|

スピーカーの

想定出力レベル |

dB |

89.2 |

85.3 |

82.7 |

82.0 |

|

クロスオーバー

周波数 |

Hz |

pass

~

500 |

500

~

1250 |

1250

~

2800 |

4000

~

pass |

Low Pass

~

High Pass |

スロープ特性

設定 |

dB/oct |

flat-48 |

48-24 |

24-18 |

24-flat |

Low Pass

High Pass |

DF-55 DELAY

設定 |

cm |

-7.0 |

-37.0 |

+40.0 |

+40.0 |

相対位置と

測定ベース |

| 極性 |

- |

Norm |

Norm |

Norm |

Norm |

MPD

環境下 |

DF-55 DELAY COMP

(Delay自動補正) |

- |

ON |

自動補正する |

DF-55デジタル出力

(Full Level保護) |

- |

OFF |

保護しない |

|