楽曲ファイルを貯め込んでいるNASのディスク使用率が80%を越えてしまったので、安全と今後のことを考えて容量のアップを行うこととした。NASのディスク玉を単純に入れ替えれば良いんだ、とタカをくくっていたが、あちこちで躓いてしまった。

心積もりでは、

1.ディスクを仕入れる。

2.ディスクを初期化して、従来のディスクからまるごとコピー。

(NASの設定ファイルごと、SATA接続にてコピーしてしまう <- LAN経由よりも早いので)

3.NASの既存のディスクと入れ替えて、完了。

という非常にシンプルな手順のつもりだったのだが、冷や汗かくことしきりの顛末記ということで。

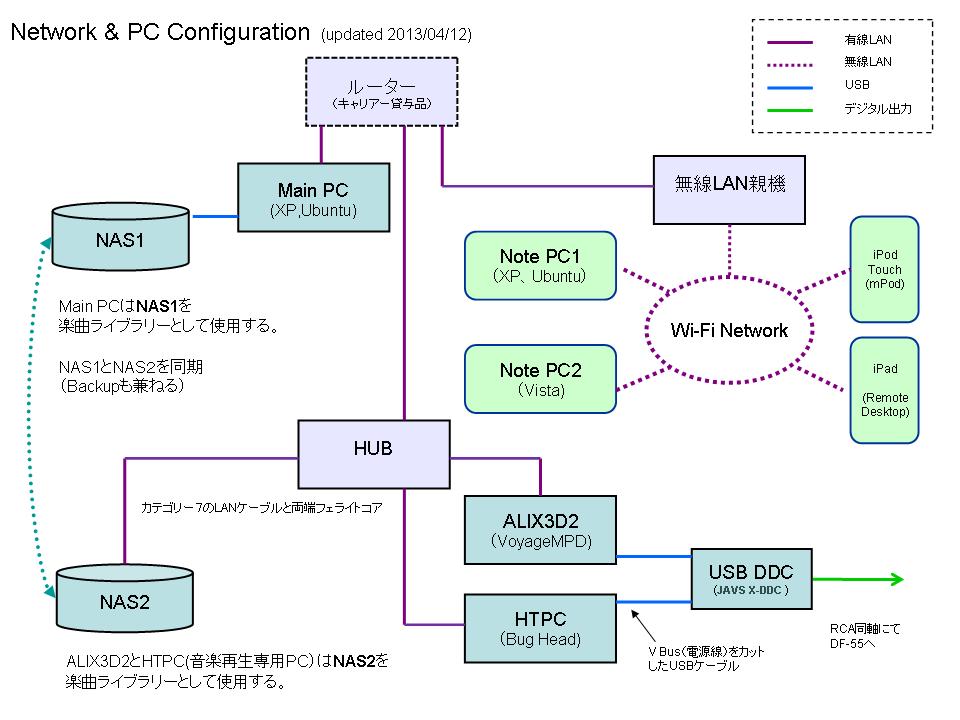

PCオーディオ構成図: NAS2のディスク交換

まずは、肝心のディスクの選択であるが、NASの仕様を改めて再確認すると、何と使用できるディスクサイズの上限が2.0TBとなっている。気持ち的にはせっかくなら3.0TBにしたかったのだが、この制約は如何ともし難いので、当面は2.0TBで我慢しようかと。(

NAS

は結構古くかつ安いものなので、いずれは

NetGear製品

にリニューアルしたいとは考えているのだが)

なお、ディスクはいくつかの選択肢があるが、今回は(固定回転数ではない)省電力タイプを選んだ。NAS用と銘打っている若干高価なものもあるのだが、基本的にはPCオーディオにて音楽を聴く時にしかNASの電源を入れないので、24時間運転前提のディスクにする必要は無い、と考え倹約してみた。

さて、ネット通販で最安値、送料無料を探してオーダーし、ディスク到着。早速パーティション、フォーマットと思ったら何とパーティションだけで一時間以上かかった。容量が大きくなったから? と思ってもみたが何かおかしい。やっとパーティションが終わり、次にフォーマットであるが、これも一時間以上何かコキコキやっている。むむっと思っているところで、フォーマットがエラーで終了。曰くI/Oエラーのようだが、初めて遭遇するタイプのエラーだ。何度かパーティション作業を繰り返してみるが、状況は好転せず。その内にPC自体の操作の挙動までおかしくなってきた。

う~む、一体これは何だろう、とネットで調べることしきり。ぎょっ!? 新しいタイプのディスクはAFT(Advanced Format Technology)という技術が使われており、何だか使用上の注意事項があるようだ。Google先生がのたまう所によれば、対応していないOSではパフォーマンスの低下があるとか、無いとか。使えない、とはなっていないのだが何か心配になってきた。メーカーのホームページをチェックし、上記AFTに最適化するようなツール(

WD Align Tool

)などもダウンロードして、これで何とかなるか? と思ってもやはり駄目。結構時間を使い、だんだん深みに嵌ってしまい、一旦中断。

冷静に考えてみると、何だか難しく考えていたかもしれない。そもそもパーティションすら(一時間もかかるなど)挙動不審ということは、ディスク自体の初期不良ではないのか? と考えるべきではないのか? 早速購入店に状況を詳細に連絡。マザーボードの型番やBIOSのバージョンなどを連絡しろと結構細かいことを言ってくるが、ここはぐっと我慢。メーカーサイトからダウンロードしたパーティションツール(

Acoronis True Image WD Edition

)でも初期化が失敗するということで、やっとこ交換してくれることに。交換品が届き、作業のやり直し。何のことはない、今度は数分もかからずパーティション、フォーマットも終了! (あれこれとトライしていたことは結局徒労に過ぎず)

やれやれ、次はディスクの中身のコピーだ。AFTというディスク仕様の明快な理解が出来ていないので、安全サイドメーカー純正のツール(

Acoronis True Image WD Edition

)を使って、ディスククローンを作ることとした。 なお、このツールでパーティションすれば、AFTの最適化は自動的に行ってくれる。いざこのツールを起動すると、何と! コピー元のディスク(NASに入っていたもの)ファイルシステムが壊れている、というメッセージが出てしまう。う~む、さればファイルシステムのチェックと修復を行うしかないか。深く考えず、Windowsのツールを使用してファイルシステムのチェック。無事終了。再度ディスククローンの作成指示をすると今度は問題なく、コピーがスタート。やれやれ、後はコピー完了を待つだけ。所要時間は一時間ちょっとと表示される。ふ~ん、1TB近くあるのにSATA3だと結構早いんだな、と思いつつ。しばし、自転車でのトレーニングと昼食など。戻ってみると、あれれ? 2時間半位経つのにまだコピーしている。大丈夫かな~とちょっと心配となるもも3時間近くかかってやっと終了。

さて、ここで。焦ってはいけない。ディスククローンが正しくできたかどうかを

Allway Sync

というユーティリティでソースとターゲットのディスクの差分を確認する。げげっ!?アンマッチのフォルダーとファイルがある。個別に確認すると、フォルダー名がおかしくなっている(文字化け)ものが7つもある。その内、6フォルダーに関してはターゲット側のディスクには中身がない。思わず冷や汗が出る。(もちろんバックアップは取ってあるのだが、、、、)

単純なコピーエラーなのかなぁ、と空っぽのフォルダーを削除してみようとしたが、何故か「使えないところを指しています」というメッセージで削除できない。ここで、冷や汗増量。またディスクの不調なのか? 念のため、ソース側のディスクをチェックすると、ソース側のフォルダー名も同様におかしくなっているではないか。該当の6フォルダーはこちらにも中身が無い。オリジナルディスクを壊したか? さらに冷や汗が、、、

中身が無く、文字化けしているフォルダーはオリジナルディスク側でも同様に削除できず。ちょっと逡巡したが、念を入れるために、Linux(Ubuntu12.04)を起動し、こちらのディスクユーティリティにてファイルシステムのチェックをかけ直してみる。 おやっ? 中身が見えるようになった。フォルダー内の楽曲ファイルにはどうやら問題が無さそう。ただし、フォルダー名は化けてしまっているので、名前の変更で一旦書き直す。おかしくなったフォルダーの削除もできるようになった。クローンディスク作成の最初の段階で、ファイルシステムのエラーが出たていたが、Windowsのディスクツールでは正しく修復できていなかったと推測される。Linuxだとちゃんと修復してくれるのか?ちょっと不安ではあるが、詳細の原因は不明。また、NAS上で既にファイルシステムのエラーが起こってしまっていた(ちなみにNASはRAID1構成ではない)のだとすると、これもモヤモヤっとする。使用するたびに、NASの電源オンオフをしているので、これが何らかの悪影響があったのか、ファームウエアの単なるバグか。本来は24時間運転が望ましいのかもしれないが、やはりのべつ電源オンにはしておきたくない。

再度、Allway Syncで全ファイル一致を確認。次なる作業はSATA接続で書き込んでいた当該ディスクをNASに移設する。LAN接続にて立ち上げ、NASとして利用可能かを確認する。まずはNASにログインして、設定情報等(ユーザー権限やパスワードなど)がそのままであるかを確認する。問題なし。設定情報には破損が無かった模様である。一安心。Windowsからのファイル共有で、LAN経由でアクセスできることを確認、OK。最後にVoyageMPDでNASのマウントをチェック。こちらもOK。あ~あ、やれやれ、やっと作業終了。念のため、VoyageMPDでデータベース更新をかけて音出し。問題なし。(音の変化は当然ながら感じない)

省電力ディスクの効果であるが、確かに7200回転の旧ディスクと比較すると発熱はやや少ないようである。当方のNASはファンレスなので、これから先の季節にはやはりあり難いか。また、回転音、アクセス音も比すれば小さいようで楽曲データベース用のディスクには向いているかも。

なお、今回の作業で改めて学んだことを纏めてみると、

1.ディスクは万全ではなく、やはり信用してはいけない。

2.NASといえどもファイルシステムが完全無欠ではない。

(適当な間隔で、ファイルシステムのチェックを行うことがベターのようだ)

3.技術の進歩は古い製品の制約になって行く。(適宜買い換えなさい、ということかも)

4.付け加えれば、バックアップは当然ながら完璧にしておくべき。

|