オーディオ日記 第32章 尋ね歩いた細道は(その14) 2013年6月2日

TOP Audio Topics DIARY PROFILE LINK 掲示板

リッピングしたファイル、ダウンロードしたファイル、アナログ音源をデジタル化したものなど、無節操に収集してきた結果、NAS上のファイルが結構な量となってきた。まあ、PCオーディオのための楽曲の財産?が増えたと思えば喜ばしいのであるが、楽曲ファイルの管理が完璧ではないこともあって、実はいろいろと不都合を感じるようになってしまった。

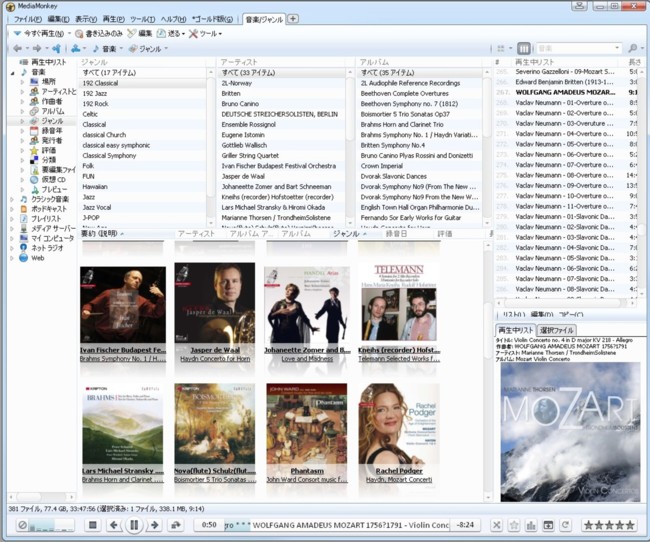

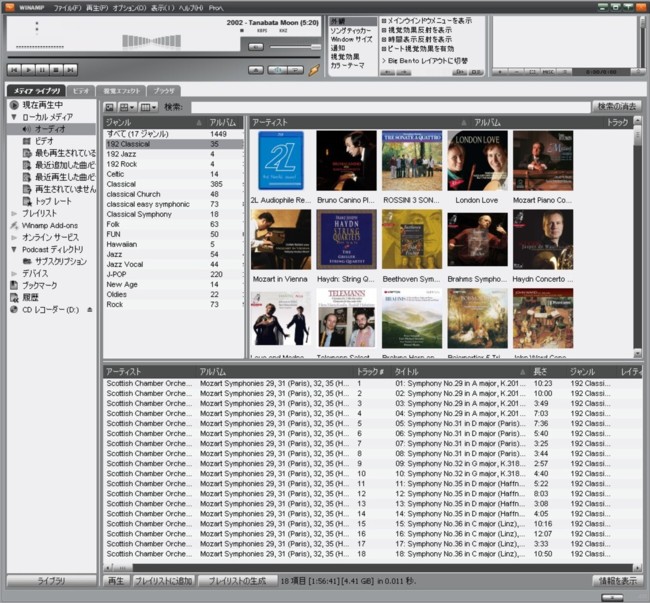

しかしながら、ここで問題となるのが、アルバムカバーアートが表示されないものが随分とあったこと。たとえ表示されていても本来のアルバムのカバーアートと違うために違和感が出るケースもあること。じゃあ、いっそ「すべて」の楽曲のアルバムカバーアートを100%完璧に表示されるようにしたらどうか、と当初は軽い気持ちで整理しようと考えた。要は、クライアントアプリの自動のダウンロード機能に頼らず、すべてのアルバムタイトルのカバーアートを自分で準備する、ということである。要らぬ完璧主義かもしれないが、、、、 やり始めてみて、これは思った以上に大変な作業になると気が付いた。リッピングする段階でちゃんと正しいカバーアートを準備・セットしておけば問題は少ないのかもしれないが、今までその意識を全くと云って良いほど持っていなかった。後からの作業となると、まず古いCDやアナログから変換したものなどはアルバムジャケットを探すことに苦労する(ネット上に無いことも多い)し、そもそもこのアルバムは誰の、どのCDだっけ?ということが判らないケースも出てくる。 これは楽曲の管理の仕方の問題である。特にクラシック系においては、一番のキーとなる「アーチスト」の情報を演奏家としているものと作曲家としているものと分かれてしまっていた。演奏家を「アーチスト」としているのであればカバーアートはまあ探しやすい。問題は作曲家としてしまっているもの。これはモーツアルトを始めとして、メジャーな作曲家に対してはこのような管理をしてきたことによる。こうしておいた方が、作曲家というキーで曲を選びやすかったこともあるし、例えばモーツアルトの全曲をランダム再生をするためのプレイリストも作りやすい。一方で、このような管理をしてきてしまったため、似たような曲目も多く、はてこの曲は誰の演奏だったか?ということがアルバム名だけでは簡単には判らなくなってしまう状況であった。 (注記)ファイル(FLAC)のタグ情報として「アルバムアーチスト」にはこの演奏家の情報を入れているのであるが、MPaD、MPoDなどのリモコンアプリでは「アルバムアーチスト」をキーとして選曲することはできない(一般的なアプリは皆同様かも?)し、表示もされないので、実はほとんど役には立たない。 このため、カバーアートを探すためにまず当該アルバムの演奏家を確認しなければならない次第となった。その上で本来のアルバムタイトルを確認し(適当に改題してしまっていることも多かったため)、おもむろにamazonなどで検索すると云う手順である。なお、カバーアートの検索は日米独のamazon、HMV(一部香港)をメインとして、どうしても見つからないものは画像検索、オークション検索まで行った。もちろんそれでも見つからないものも当然あるので、最後の手段としてはスキャナー取り込みかデジカメ撮影となってしまう。(アナログディスクではこの割合がやはり増えてしまう) (注記)「 www.albumart.org 」というサイトで探すこともできるが、このサイトの画像は160x160ピクセルに統一されているようで、今後のことを考えると少し小さいかも。ただし、画像をクリックするとAmazonのサイトに直接リンクできるので、そちらから300x300ピクセルのものをダウンロードするという手もある。 多分、数百枚程度なら楽しんで出来たと思うが、これが千枚の単位となると面倒くさいだけでなく、多少苦痛にもなってきた。しかし、アルバムカバーアートを表示させた時に、歯抜けになっているのは見栄えとしても気持ち良くないし、また見当違いのカバーアートが表示されるのも面白くないので、ここは我慢して作業を続けるしかない、と言い聞かせて。 また、合わせて、楽曲管理の方法を変えるか悩んでみた。すべて「アーチスト」=「演奏家」とすると、アーチスト一覧で見る時に項目(=演奏家)が多くなりすぎて、やはりかなり探しにくい状況となることが予測される(特にクラッシクでは自分にとってあまり記憶していない演奏家も結構多い)ので、メジャーな作曲家については、従来通り「アーチスト」=「作曲家」で管理し続けた方が望ましいと結論付けた。カバーアートを完璧にしておけば、そのジャケット写真から演奏家が誰であるかの類推が大体は出来ると考えた次第である。 現在まだ作業中で100%には遠く届いていないが、半分程度までこぎつけたので、このテーマを備忘録的に残しておこうと思う。iPADで視覚的に自分の持っているアルバムを一覧できるとなるとこれはこれで結構楽しくもあり、またまた音楽を聴く時間が増えてしまいそうである。なお、MPaDはカバーアートをローカル(iPAD上に)キャッシュするので、初回を除き画像の表示がもたつくことも全く無いのが何となく嬉しい。 カバーアートに関する考察: 1.カバーアートを管理する方法は大きく二通りある。ひとつは楽曲ファイルに埋め込む方式。もう一つはアルバムフォルダーに画像ファイルとして置いておく方式。当初は楽曲ファイルに埋め込む方式がメインだったようにも思うが、この方法は採ってこなかったので、フォルダーに画像ファイルとして置く方式を選択した。現在は後者の方が融通が利くこともあり一般的になっているようだ。 なお、フォルダー内に置くカバーアートのファイル名は再生アプリによって決め打ちであったり、可変であったりする。最近のアプリはFolder.jpg(あるいはfolder.jpg)とするものが多いようだが、その他にはcover.jpgとするもの、アルバム名.jpgとするものなどもある。VoyageMPDの場合(MPoD、MPaDの設定であるが)は、ファイル名自体を自由に設定出来るが、一番普遍的と思われるFolder.jpgを採用することとした。 Windows系の再生ソフトウエア、winamp、media monkeyなどはFolder.jpgのネーミングにしておけばちゃんと画像を読み込んでくれる。VoyageMPDのPC用クライアント(ARIO、GMPCなど)はネット上を検索し、自動ダウンロードする機能を持つため、自分で用意したローカルフォルダーを優先する設定に変えておいた方がベター。iTunesは(現在使用していないが)カバーアートを独自の形式でファイル化しているようで、汎用的に他のアプリで利用するようなことは出来ない点は残念な仕様である。 2.画像のサイズはあまり大きい必要はないので、amazon辺りのCD情報からダウンロードできる300x300ピクセルを基本とすることで良いと思う。(160x160ピクセルで充分とする説もあるようだが) 3.インターネット上でどうしても探せないもの(メジャーでないLPなども)は最終的にデジカメ撮影・スキャナー取り込みとなったが、やはり最初の段階(購入時、リッピング時)にちゃんと用意するように今後は心掛けたい。なお、CD等で再発売となったものはカバーアートが変わってしまうこともあるが、ここは自分の持っているオリジナルのカバーアートにしたくなるのがやはり人情か。 4.副次的な効果として、まだリッピングしていないCDも結構あるのだが、改めてそれがどれか把握できた。こちらはリッピング時にカバーアートをちゃんと用意するということを原則としてぼちぼちと作業をして行こうと思う。画像情報があると、「あっ、このCDはまだリッピングしていない」ということが文字情報のみの場合よりも掴み易いように感じる。 5.総じて、日本製のCDは自動検索で適切なカバーアートが表示される確立が低く、またCDの情報が早く無くなってしまうようだ。古いコンピレーションアルバムの場合は特にオリジナルのカバーアートを見つけることが難しくなる。このような場合は、オリジナルに拘ればスキャナー取り込みかデジカメでの撮影となるが、そうでなければセンス良いカバーアートが見つけそれを代替に使ってしまうというのも手かもしれない。 参考:MediaMonkey Folder.jpgで表示OK

参考:Winamp Folder.jpgで表示OK

|

next index back top