いろいろな要素を自分なりに詰めて来た甲斐もあってか、我が家のシステムも落ち着きを見せ始め、春の一日オーディオを堪能している。これで完成などとは思わないが、掛け値なしに満足できる音を聴かせてくれることは何よりもありがたい。良くぞここまで飽きもせずやってきたものと自分でも思う。

思い起こせば「オーディオ」に目覚めたのは高校一年生の時、遊びに行った中学時代からの友人の家であった。この時に、The BeatlesのAbbey Roadを本格的なオーディオシステムで聴いてからなので、以来一体何十年が経ったことやら。このAbbey Roadというアルバムとの出会いは当方にとっては正に衝撃的な出来事であったので、この記憶は何時まで経っても忘れ得ない。おそらく、単にこのアルバムだけを聴いても充分感動したと思うが、何しろ最初に聴いた時の装置が後に知ってみれば物凄いものであった。機器やブランドの知識は国産メーカーのパイオニア、サンスイ、トリオ、という名前位は知っているというレベルで、海外ブランドについては(当時はもの凄く高価だったこともあり)全くといって良いほど知識はなかった。スピーカーは

JBL Olympus S8R

(それも375のホーンはゴールドウィングに換装したもの!)、アンプはMcintoshのC26(プリ)、MC2105(パワー)、ターンテーブルは

ガラードの401

、カートリッジはOrtfonのSPU-AEという機器構成である。これは友人のお父上のシステム。今から考えれば当時としては稀有とも云える高次元なオーディオフィアルであった訳である。そんなシステムで、「最近出たアルバム、結構いいよ」と聴かされたのがHere Comes The Sunから始まるAbbey RoadのB面。震えるとか感動するとか、そんな月並みな表現では言い表せないくらい、完全にノックアウトされてしまった。今はもう遠い記憶の中にあるものだが、この時の音が当方の「標準原器」として深く深くインプットされてしまったのである。究極とも呼べるようなシステムを初めて耳にした訳でもあるが、このようなオーディオへの目覚めが幸せだったのか、不幸だったのか今はまだ答えを持っていない。JBL Olympus S8Rは15インチウーファー(LE15A)+同じ15インチのパッシブラジエータで低域を受け持っており、これをMcintoshでドライブした時の低域の量感は筆句に尽くし難く、再生されたAbbey Roadのサウンドは絢爛豪華そのものであった。

もちろんすぐにAbbey Roadのアルバムを買った。当時(1968年)の高校生にとってはLP一枚は結構な金額。それでも速攻でレコード屋に買いに行ったことを鮮明に覚えている。Abbey Roadは違うことなく素晴らしいアルバムである。だが、今で言うミニコンポのような自宅の装置で同じ感動が再現できるはずも無い。バイトをしてはアンプを買い、スピーカーユニットを買い、少しづつ機器を揃えていったが、その程度で購入できる機器ではかの音に近づく道のりは遥かに遠かった。

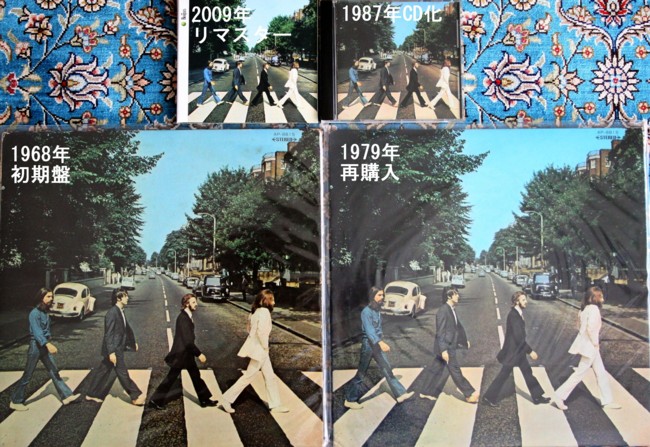

その後も記憶にある音と知らず比較しながら、何百回とAbbey Roadを聴いたことだろう。手元にあるAbbey Roadは以下の4種類。最初に買ったLP、社会人になってから念のために買い直したLP、1987年にCD化されたもの、2009年のリマスターCD。未だSACDは出ていないが、是非ともDSDファイル形式あるいはハイレゾで出して欲しいと思う音源である。2009年版のCDはリマスターとして宣伝されていたが、1987年版のCDのクレジットにも「Digital Remaster」と明記されている。まあ、こちらは中身を弄らずデジタル化したものと思われるが。なお、各音源によって僅かに音が違うとも思うが、結論的には大差がないと思う。録音の観点から考えると多重録音を用いていることも影響しているのかと思うが現代的な録音と比すれば必ずしも音の鮮度感は高くない。もちろん低域のマッシブなところなどRockとしての充実感は大変素晴らしいのであるが。LPに関して云えば、最初のLPの方が厚くて重い。買い直したLPの方が時代が後のせいか、薄くて軽い。音も多少それに準じるような気がする。総じて一番多く聴くのはやはり最初に買ったLPである。もちろん、古いものなので多少のスクラッチノイズなど入ってしまうのであるが、どうしてどうしてアナログレコードも大事に扱えばそれほど柔なものでもない。今もって充実したRockを感動的に聴かせてくれる。

さて、肝心のオーディオシステムについては、ある程度満足できるような音になったのは社会人(1975年)になってから。最初のボーナスにさらに借金をして購入したALTECのユニット(416-8Aと802-8D)を手にするまで待たねばならなかった。このユニットは最初からマルチアンプ(2way)で駆動したが、やはり素晴らしいユニットでありRockやPOPSなどVocalもの、そしてピアノの音などはとても充実しており長い付き合い(1997年まで)となった。なお、以来途中でネットワークを使用したりの紆余曲折はあったがマルチアンプについてもこの時以来なので随分とチャレンジをし続けてきた訳である。なお、ALTECのユニットを選択したのはいくつか理由があった。とにかくボーカルの再現力が素晴らしかったこと。ALTEC LANSINGの系譜を持つユニットであったこと。当時聴き始めたJAZZとの相性が良かったこと(よく通ったJAZZ喫茶にはA-7が鎮座していたことも大きな影響のひとつであったかもしれない。この時点ではまだあまりクラシックは聴くようにはなっていなかった)、等々である。今でもこのALTECのユニットで聴いた女性ボーカルの艶っぽさは忘れることができない。

なお、その後も友人宅ではマーラーを聴き、フォーレのレクイエムを聴き、クラシック音楽にも徐々に目覚めていった。友人はお父上亡き後、そのシステムをしばらくは使っていたが、オーディオ機器にはそれほど興味が無かったこともあり、現在はその音を聴くことはできない。これは大変残念なことなのだが。時が経ち、当方も四十の声を聞く前後からモーツアルトに何故か心を奪われるようになり、弦楽四重奏などの再生により高い次元を求めてALTECを卒業することとなった。実のところ、そこからがまた新たな苦闘の始まるところとなってしまった。「更に良い音」が簡単に手に入る訳も無く、あれこれと右往左往することとなった。音の向上のために行ったいろいろな作業の記録を残そうと、このオーディオ日記をつけ始めた次第でもある。ALTECを卒業したのが1997年であるので、これも既に16年も前のこと。ALTECの次にはJBL(2450J、2402H)とElectroVoice(EVX-150A)の組み合わせとなり、後にSONYのユニットに替わって今に至っている。

現在のシステム

で聴く40数年前のアルバム、Abbey Roadは初めて聴いた時と変わらず、とても絢爛豪華なRockを味合わせてくれている。

結局のところ、オーディオとは素晴らしい音楽とそれを十二分に再現してくれる装置に巡り逢えることが至福の第一なのだろう。また、死ぬまで楽しめる(?)趣味であるところも(この年になってくると)幸いであると思う。

|