美音探求を続けているが、多少の目処が付いたようにも思うので、それを纏めておきたい。

美音の定義は人それぞれイメージもあろうが、当方はまず以下の二つをコンセプトとしてみた。

1.とにかく音楽を気持ちよく聴けること(録音の状態はあまり気にせず)

2.音量はそれほど大きくしなくても音楽の充実感が感じられること

これらはつまり、オーディオ的快感につながる「超」迫力であったり、過度の解像度や高域の切れを追求しないことにもなるかもしれない。もちろんオーディオを趣味とする以上、このオーディオ的快感は捨て切れないが、眉間に皺を寄せながら音楽を聴きたくはない。このため、従来の設定(イコライザは使わない)は残しながら、全く別枠で美音を求める調整(イコライザを使う)を行ってみることとした。

まず重要なことであるが、調整を進める上で設定の基準となる音楽を決めなければならない。これには多少悩んだが、古楽器系のクラシック音楽を基準としてみることにした。これは古楽器の再生はその性格上意外と難しく、オーディオ的快感方向に振った設定とすると線が細くなったり、多少ヒステリックになってしまったりということがあるからである。この辺りは楽器としての倍音成分が多いことや、音量が現代楽器に比すれば小さいので多少近接的な録音が多いことなどに関係しているかもしれない。しかし、だからと云って単に高域を落としたような設定では響きの美しさや透明感が失われてしまうので、そのような設定・調整には出来ない。

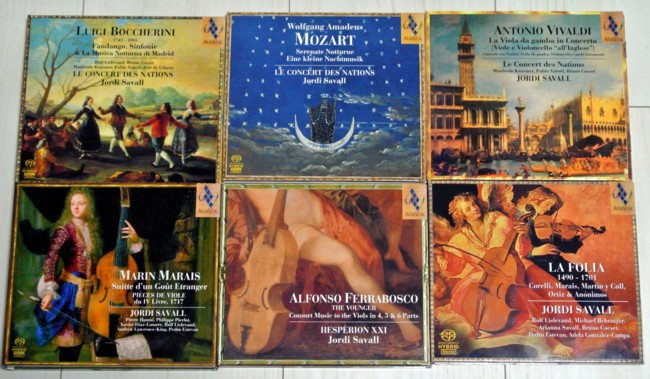

美音調整用に使用したAliaVoxレーベルの古楽器系のCD:

なお余談ではあるが、AliaVoxレーベルのCD(多くはSACD Hybridだが)には作り手の「愛情」がひしひしと感じられる。単なるプラスチックケースではなく全体は厚手の上質な紙製で3枚重ねとなる構造を持ち、印刷も非常に綺麗。どのCDも同じコンセプトで製作されている。また詳細なパンフレットが付属しているし、CDの取り付け面には(CDによってはであるが)作曲家の肖像までも印刷されている。CDが売れないという世の中で、確かにダウンロード音源は手軽と思うが、このように丁寧に作られたCDを手元に置く喜びも大きいと思う。なお、AliaVoxレーベルのCD、SACDは録音も良く、

Presto Classical

で手軽に購入でき、また送料を含めた価格もかなりリーズナブルであることが何より嬉しい。

作り手の愛情が感じられるレーベルと思う:

さて、このような美音追求の調整を開始するに際しては、イコライザ以前の基本設定を以前のものにとらわれずに大胆に見直してみる必要があると考えた。

イコライザを入れるという音への弊害が厳然と存在するので、これを計算したトータルな音作りから考え直さねばならないのである。音の解像度を上げ、超高域まで伸ばそうとした音ではなく、音楽の基礎部分である低域の安定感、充実からまずは作っていく必要がある。その上で美味しく仕上げる最後の調味料としてイコライザをかけるという使い方のイメージであろうか。このため、一番重要となる点は低域と中域のクロスオーバー周波数とスロープ特性である。解像度を求めれば、ウーファーの使用周波数をなるべく下げ、スロープ(遮断)特性も急峻(-24dB以上)なものを使用することに軍配が上がる。ここからやり直すのである。低域、高域のユニットをなるべく自然に繋げようとすると-6dBがベストとも云われている。これは当方が今までほとんど使ってこなかったスロープ特性なのであるが、ここからチャンレンジしてみた。またクロスオーバー周波数も下限ぎりぎりを使用するのではなく、ゆったり方向に音楽が溶け合うように模索してみた。まだ試行錯誤は完全には終わっていないのであるが、クロスオーバー周波数を710Hz 、スロープ特性を低、中域とも-12dBとする設定が素直で多少音量が低くても全体が豊かになるように感じた。なお、中高域の出力レベルを落とすような調整はしていない。中域、高域の関係は多少ラフでも変化は少ないが、リボンツィータの受け持ち領域拡大を考えて9KHzをクロスオーバー周波数とし、こちらも-12dBのスロープ特性としてみた。なお、-12dBのスロープ特性を使用することから中域は逆相となる。

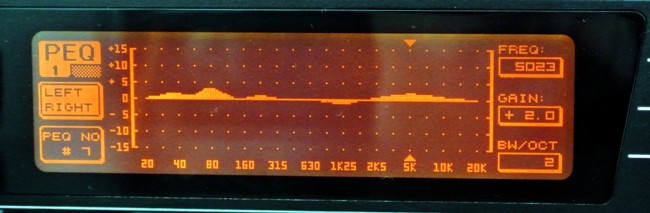

この設定でイコライジングせずに基準とした音楽を聴くと、古楽器っぽい感じは少し薄まるものの豊かさやスムーズさが足りず、まだまだ美音とは云えない。音楽を聴きながら(今回は測定はしない)、イコライジングを掛けて行くのであるが、今回はパラメトリックイコライザ(PEQ)のみで調整する。あくまでもなだらかな補正とするためである。PEQの設定については、以下のような周波数帯域に対する自分の耳の感度を思い出しつつ設定を加えて行く。

周波数帯域と聴こえのポイント:

・40Hz以下:圧迫感や恐怖感の源であるが普通ではきちんと出せない帯域。

・50Hz から125Hz:音のファンダメンタル。量感が必要だが軽さやブーミー感という相反するファクターがある。

・150Hzから800Hz:声や多くの楽器にとって非常に重要な帯域。聴感上もここはフラットが好ましい。

・1KHzから1.6KHz:耳につきやすくいやな音を感じさせることも多い難しい帯域。既に高い音に感じる。

・2Kから2.5KHz:音楽の響きや鮮度感、プレゼンスを左右する帯域。

・3.5KHzから5KHz:雰囲気や煌きを支え、音の伸びや透明感としても質が重要な帯域。

まずは200Hz以下をしっかりとさせる。素の状態の部屋の特性も頭に入れながら、35Kz辺りと70Hz辺りをしっかりとブーストしたいが、50~60Hzは上がらないようにする。140Hzは少しブーストするが、100Hzはむしろやや抑える。この辺り、量感を確保しつつ、ブーミーな感じとなるのを避けることが一番のポイントであるが、隣接する周波数への影響を避けるため帯域幅の扱いが結構難しい。300~1KHzは弄らない。

次は1KHzから1.6KHzの辺りを抑える。古楽器の弦がいい感じで響くようにするのはセンスが必要かも。相対的に4~5KHzは上げることになるが、広く薄くという設定が塩梅が良いようである。

最終的なパラメトリックイコライザーの設定は上げ下げを含めて、以下のように多少複雑なものとなってしまった。

この設定で聴く基準とした音楽はそこそこ納得できるところもあり美音の片鱗は確かに垣間見える。大方のクラッシクジャンルの曲もホッとするような聴こえである。が、完成の域と云うにはにはまだまだ程遠いであろう。次なるステップはこの音のイメージを持って、世の美音系(?)のスピーカーをたくさん聴いてみよう、聴き比べてみようと思う。このところPIEGAを聴く機会が多かったので、今度はDYNAUDIO Sapphire辺りをじっくりと聴いてみたい。基本となる音のクオリティを上げ、煮詰めることはやってきたきた心算であるが、デジタルイコライジングによって現状を越える「美音」が生み出せるのか、確信出来たとまでは云えない。

また、課題もある。一つにはデジタルイコライザーの品質や製品の数である。サンプリングレートが96KHzどまりのものが多い(192KH対応は知る限り唯一DG-48?)こと、世にプロ用と云われるものはあるが趣味の機器としては若干物足りないし、機能的にDSD信号をそのまま処理することも現状ではできない。なお、先にDG-48も試してみたが、自動補正という点を優先しているせいか、マニュアルで徹底的に追い込むには機能・操作性とも少し辛いものを感じた。まあ無いものねだりをしても仕方ないので、当面は廉価なDEQ2496で(楽しみながら)あれやこれや試行錯誤を続けてみようと思う。

|