日本でインフォームド・コンセントが注目されるきっかけになった事件に「エホバの証人輸血拒否事件」があります。1992年に東大付属病院で起きた事件で、患者の了解を得ないまま、担当医が手術の際に一方的に輸血をおこなった行為をめぐって、民事訴訟で最高裁まで争われました。今回はこの「エホバの証人輸血拒否事件」を考えたいと思います。 女性は「エホバの証人」という宗教団体の信者で、肝臓ガンを患っていました。エホバの証人というのは、アメリカに本部のあるキリスト教系の宗教団体で、聖書に記されていることを文字通りに実践することを説いています。その教えの中には、進化論の否定、軍隊への入隊拒否、暴力や格闘技の否定といったことの他に「輸血の禁止」があります。聖書の中に輸血を誤った行為として批判する記述があるため、輸血をしないことは、エホバの証人の信者が守らねばならない決まりのひとつになっています。 この女性はすぐにでも手術が必要な状態でしたが、信仰上の理由から手術の際に輸血ができません。そこで、同じような肝臓ガンのケースで、輸血せずに生理食塩水の点滴のみで手術を成功させた実績のある東大病院に転院し、そこで手術を受けることにしました。彼女は担当医に自分の信仰を説明し、どんな事態になっても輸血だけはしないでほしいと訴え、たとえ輸血をしなかったことで命を落としたとしても病院側の責任は一切問わないという内容の文書を記し、それを病院に提出しました。 一方、担当医はこの女性に「わかりました、できるだけ患者さんの信仰は尊重します」と応じましたが、もし手術中に輸血しなければ生命を救えない状況になったら、その場合には輸血するという相対的な治療方針をたてていました。担当医は輸血が必要になる大手術になる可能性も十分予測していましたが、手術中の状況しだいでは輸血するという治療方針については、患者の女性に説明しませんでした。 まもなく、彼女の様態が急変しため、緊急手術が必要になりました。手術は肝臓の多くを取り除く大手術となり、患者の女性は出血からショック状態に陥ったため、担当医は生命を救うことを優先し、輸血をして手術をつづけました。手術自体は成功し、女性の生命は救われました。しかし、彼女にとって、なんの説明もなく一方的に輸血をしたことは自分への裏切り行為です。どうか輸血だけはしないでほしいと何度も頼み、担当医も「わかりました」と応じていたにもかかわらず、患者をだますようなやり方で輸血したのは、あまりにもひどいのではないかと考えました。結局、この女性は担当医と病院への不信感から、再度転院し、翌年の1993年、担当医と東大病院に対して、信仰の自由と自己決定権の侵害により1200万円の損害賠償を請求する民事訴訟を起こすことにしました。 【課題】 もしあなたが裁判官だったら、この「エホバの証人輸血拒否事件」をどう判断しますか。ポイントや双方の主張や新聞記事をよく読んで、あなたの考えを述べなさい。 【ポイント】 ・患者の女性は肝臓ガンを患っていた。 ・患者は「エホバの証人」の信者であり、信仰上の理由から輸血を拒んでいた。 ・患者は自分の信仰をあらかじめ医師に説明し、輸血せずに手術を行うよう担当医に依頼した。 ・患者は輸血をしなかったことでたとえ命を落としたとしても、医療機関の責任を問わないという文書も病院に提出していた。 ・担当医は輸血をしないでほしいという患者の要望に同意した。 ・担当医は、患者の要望を尊重して可能な限り輸血を行わないが、輸血以外に救命手段がない場合には、輸血の選択肢も残しておくという相対的な治療方針をたてていた。また、緊急手術になった場合、輸血が必要になる大手術になる可能性も予測していた。ただし、その方針を患者には説明しなかった。 ・患者の容体が急変し、緊急手術となった。 ・手術中、患者は出血からショック状態に陥り、担当医は患者の生命を救うために輸血を行った。 ・手術自体は成功し、患者は命をとりとめた。 【原告・患者の女性の主張】 医療によってあつかわれる「生命」とは患者の生命であり、どのような医療を受けるかを最終的に判断するのは、医師ではなく、患者本人でなければならない。日本の医療現場では、医師が一方的に治療方針を決め、患者はそれに従っていればいいとするパターナリズムによる上下関係が長年続いてきたが、このような患者本人の意志を無視した医療のあり方はまちがっている。患者は医師から十分なインフォームド・コンセントを受け、納得した上で、自ら治療方針を決める自己決定権をもっているはずである。ところが、この事件では、担当医は「輸血しないでほしい」という患者の信仰を知り、それに同意していたにもかかわらず、緊急手術では一方的に輸血をおこなった。これは患者の自己決定権と信仰の自由を踏みにじるごう慢な行為といえる。また、患者の女性は重症の肝臓病だったため、輸血が必要な緊急手術になる可能性があることも医師はあらかじめ予測していた。それにもかかわらず、その対応について、患者にまったく説明せず、一方的に医師の判断で輸血をおこなったのは、あきらかにインフォームド・コンセントが不十分である。よって、担当医と病院は患者の自己決定権と信仰の自由を侵害しており、損害賠償を請求する。 【被告・担当医と病院側の主張】 医療の役割は患者の生命を救うことであり、医師には患者の生命を救う義務がある。この事件の患者は重い肝臓病であり、手術では輸血をすることでしか患者の生命を救えない状況だった。医師は、できるかぎり患者の意思を尊重するが、もしも輸血をするしか救う手段がない場合には、輸血をおこなうという方針をたてていた。この方針は、生命を救うという医療の役割に基づいたものであり、きわめて合理的な判断といえる。実際、この治療方針によって、手術は成功し、患者の生命も救われたのである。出血多量による生死の境にある状況で、なお輸血を拒否するというのは自殺行為であり、すべての輸血を拒否するという患者の信仰自体、非常識で反社会的なものといえる。そうした患者の信仰に医師や病院が同調し、患者を死亡させる危険をおかしてまで無輸血で手術をするとしたら、それは治療を放棄するのと同じであり、生命の尊重という医療の本質に反する行為である。したがって、手術の際に輸血をおこなった担当医と病院には、なんら過失は見られない。 【判決】 第一審 東京地裁 (1994) どのような場合でも輸血を拒否するという患者の信仰は「公序良俗」に反するもので無効。原告の訴えを棄却。 控訴審 東京高裁 (1998) 患者の自己決定権は保障されるべきものであり、医師は患者に治療方針を十分に説明しておらず、インフォームド・コンセントをおこたっている。損害賠償として55万円の支払い命令。 上告審 最高裁・小法廷 (2000) 高裁判決を支持。インフォームド・コンセントをおこたっており、55万円の損害賠償の支払い命令。 → 最高裁判決 PDF 【資料】 ■同意得ぬ輸血に賠償命令──「エホバの証人」 「患者側に自己決定権」と東京高裁が逆転判決 朝日新聞1998年2月10日

「エホバの証人」の信者だった千葉県内の主婦(昨年8月に死亡)の遺族4人が、「信仰上の理由から輸血を拒否したのに、手術の際に無断で輸血を受けて精神的な苦痛を受けた」と主張して、東大医科学研究所付属病院側に総額1200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は9日、原告の請求を部分的に認める逆転判決を言い渡した。稲葉威雄裁判長は「医師には、ほかに救命手段がない事態になれば輸血する、という治療方針の説明を怠った違法がある」と述べた。こうした判断に基づき、原告敗訴の一審判決が変更され、病院を運営する国と医師の3人が合わせて約55万円の支払いを命じられた。 この裁判は、輸血拒否者への輸血をめぐり、患者が医師の責任を問う初めてのケースとして注目された。控訴審では、(1)原告と医師の側で「輸血以外に救命手段がない事態になっても輸血をしない」という合意はあったか(2)医師は非常事態には輸血をするという治療方針を持ちながら説明を怠ったのか――が主な争いになった。 高裁判決は、エホバの証人の信者が輸血を承諾した治療ケースがあることや、この主婦と担当医のやりとりなどを踏まえ、「絶対に輸血はしない」という合意はなかったと判断した。 ただし、こうした合意があった場合の効力については、「公序良俗に反して無効」とした一審判決とは反対の判断を示した。その理由として▽輸血しないことを条件に手術を受けても他人の権利は害さない▽輸血しないことを条件にした手術で死亡した例があるが、刑事訴追を受けていない▽輸血なしで手術を行うことを認める医療機関が出てきている、などの点を挙げた。 判決はさらに、医師の説明義務違反の有無について検討。「今回のような手術を行うに際しては、患者の同意が必要であり、それは尊厳死を選択する自由も含めて、各個人が有する自己の人生のあり方は自らが決定するという自己決定権に由来する」との判断を示した。そのうえで、「医師団は場合によっては輸血をして手術を行う必要が出てきたと判断した時点で、輸血を行うことを説明すべきだった」と結論づけた。 被告側は「輸血の必要性を説明すれば、手術を拒否されると思ってあえて説明しなかっただけで違法性はない」と主張していたが、稲葉裁判長は「被告の主張は患者の自己決定権を否定するものだ」と退けた。 判決によると、この主婦は悪性の肝臓血管腫と診断された1992年6月、エホバの証人の信者の医師から、東大医科研を「無輸血手術をする病院」として紹介された。この主婦と家族は同年9月に手術を受けるに際して、信仰上の理由から輸血はできないと医師に伝えたが、医師は手術時に出血性のショック状態にあったことを理由に輸血を行った。当時余命1年とみられていた主婦は、手術後約5年たった昨年8月に死亡した。主婦は93年6月に提訴し、昨年3月に東京地裁が請求を退ける判決を言い渡し、控訴していた。 ◆「説明と同意」、司法も後押し 《解説》「エホバの証人」の信者が医師らの責任を問いかけた裁判で、東京高裁は9日、人生のあり方は自分で決めるという患者の自己決定権を重視して、同意を得ずに輸血したのは違法との判断を示した。医療現場で築かれてきたインフォームド・コンセント(十分な説明に基づく同意)の考え方を、司法の場で正面から取り上げ、患者の側に立って後押しする意味を持つと言える。 一審判決は「生命を救うためにした輸血は、(同意がなくても)社会的に正当な行為で違法性がない」という立場をとった。しかし、こうした考えは、「救命のためという口実さえあれば、医師の判断を優先させることで、患者の自己決定権を否定することになる」(高裁判決)ともいえる。専門家の間では「インフォームド・コンセントの考え方を大きく後退させる」との批判があった。 医療現場では、「どんな場合でも輸血を受けない」というエホバの証人の信者への対応が、患者側に立って進められてきた経緯がある。日本医師会の生命倫理懇談会は1990年、輸血をしないことを条件にした手術を行うこともやむを得ないとする見解を示した。患者の意思を尊重して緊急時でも輸血しないとの見解を発表した医療機関も、少なからずあった。 今回の高裁判決は、こうした医療現場の動きに沿うものと言える。患者の自己決定権から同意の必要性を導き出した判決は、さらに踏み込んで、「人はいずれは死すべきものであり、その死に至るまでの生き様は自ら決定できる」として、「尊厳死を選択できる自由をも持つ」との判断も示した。医療現場への影響が注目される。(豊 秀一) 「同意なき輸血」の賠償確定=エホバの証人訴訟−最高裁判決 時事通信社 2000年 2月29日

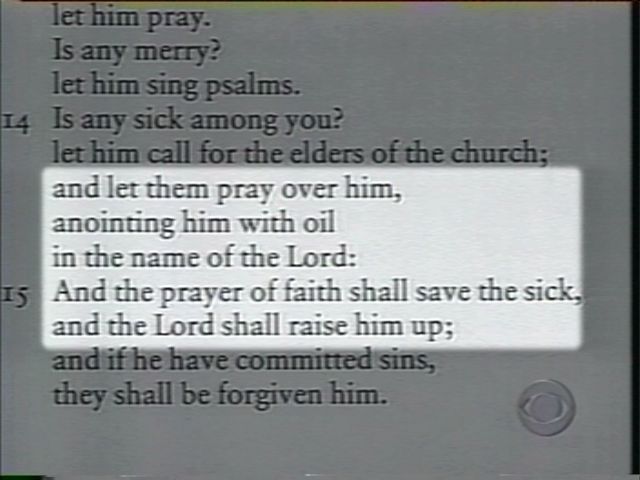

宗教団体「エホバの証人」の女性信者=故人=が、手術の際に無断で輸血され精神的苦痛を受けたとして、国と東大医科学研究所付属病院の担当医らを相手に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(千種秀夫裁判長)は29日、「患者が宗教上の信念から、輸血を伴う医療行為を拒否した場合、このような意思は人格権の内容として尊重されなければならない」という初判断を示した。その上で、医師らの説明義務違反を認定、国や病院側に計55万円の支払いを命じた2審判決を支持し、上告を棄却する判決を言い渡した。これにより、女性信者側の勝訴が確定した。【資料】 子供の治療を拒む親達 TBS「CBSドキュメント」1998 キリスト教原理主義といわれる宗教団体の中には、輸血だけでなく、すべての医療行為を否定している宗派も存在する。このレポートで紹介されているアメリカ・ペンシルベニア州にあるフェイス・タバナクル教会もそうした宗派のひとつで、信者はインタビューで次のように述べている。「私たちはたとえアスピリンでも薬を体に取り入れることができません、私たちの肉体は神様の宿る神殿なのです、神殿を汚すことはゆゆしき問題だからです」。アメリカではほとんどの州で、信仰に基づいて自らが医療を拒否する権利だけでなく、信仰に基づいてこどもを医師に診せない親の権利も認められている。しかし、フェイス・タバナクル教会信者の家庭では、十数名のこどもが、十分な医療を受けられれば治ったはずの病気で死亡している。そのうちの五人は麻疹であった。こうした事態を受けて、ペンシルベニア州は四組の夫婦をこどもの過失致死罪で起訴した。裁判では夫婦の信仰が考慮され、彼らを刑務所へ送ることはしなかったが、ただし、五歳の息子を中耳炎で亡くし、つづけて十六歳の娘を糖尿病で亡くした夫婦については、その後の裁判で二度目の過失致死という点が重視され、懲役五年の判決とされた。父親はそれについて次のように話している。「治療を受けるかどうかは娘が決めることです、私たちじゃなくね、娘はすべてを神様におまかせしていたのです、神様が治してくださるとね」「人間は寿命を延ばすことはできません、治療はただ命をもてあそぶだけです」。今後、州当局は、フェイス・タバナクル教会信者のこどもが生死にかかわる病気になった場合には、強制的に治療を受けさせる方針を出している。 → ルーテル・アワーPS 2000.11.28「州最高裁、信仰療法の両親の有罪を支持」          【リンク】 → Wikipedia「輸血拒否」 → Wikipedia「エホバの証人」 → KSTK 2007.06.30 「「エホバの証人」輸血拒否事件についての覚書」

|