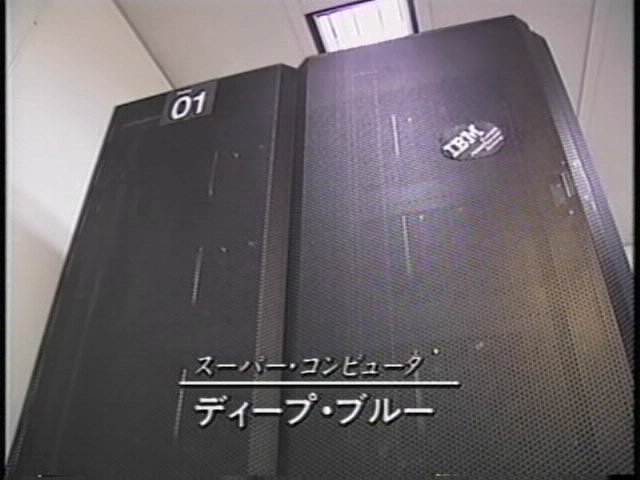

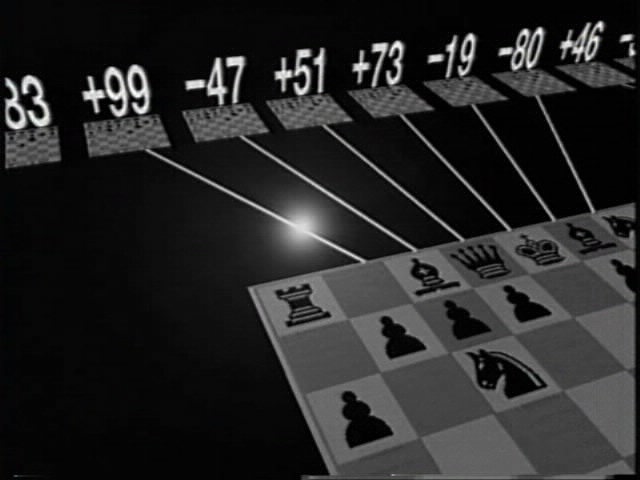

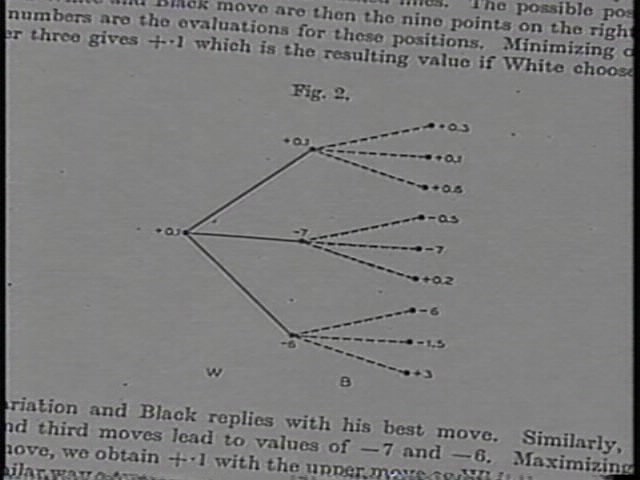

この回はコンピューターチェスについて考えました。1997年5月、チェスの世界チャンピオンであるカスパロフとIBM製のチェスコンピューター「ディープブルー」が対戦し、ディープブルーが2勝1敗3引き分けで世界チャンピオンを破りました。ニューヨークで開催されたこのイベントは、世界的に大きな注目を集め、各国マスメディアはこぞって「人工知能が人間に勝利した日」とセンセーショナルに報道しました。 この出来事がコンピューターの可能性を示したことはあきらかですが、はたして新聞の見出しのように「人工知能の勝利記念日」と言えるのか、また、いったい「知性」とは何なのか、考えていくことにしました。この対戦を追ったテレビのドキュメンタリー番組では、ディープブルーが「次の一手」をどのように決めているのか解説されるとともに、各局面でカスパロフとディープブルーがどのように判断していったのかが詳細にレポートされていて、なかなか見ごたえがありました。そこからは、チェスが互いの思考力をはげしくぶつけあう格闘であり、過去数百年にわたって最高の一手を求めて大勢のチェスプレイヤーたちがしのぎを削ってきたことやプレイヤーの精神状態や体力によって大きく左右されるデリケートなゲームであることが伝わってきます。 ディープブルーはこの対局で一躍、世界でもっとも有名なコンピューターとなりました。IBMはチェスマシンの開発とイベントの開催に巨額の費用をかけましたが、それ以上に大きな宣伝効果があったようです。IBMはディープブルーの知名度をいかして、企業向けのスーパーコンピューターのレンタルでは、「ディープブルーが就職先をさがしています」とユーモアを効かせたWeb広告を出していました。 授業では、ドキュメンタリー番組を見た後に、この対戦を伝える新聞記事を紹介しながら、コンピューターと人間の次の一手を決める「思考方法」のちがいについて解説し、はたして、チェスプログラムの開発が「人工知能」研究に役立つのか、コンピューターは「知性」を持つ可能性があるのか、と問いかけ、生徒の考えを聞きました。その後に、次の課題を出しました。 【課題】 1997年、スーパーコンピューター「ディープブルー」がチェスの世界チャンピオンに2勝1敗3引き分けで勝利しました。コンピューターにチェスをさせる研究はコンピューターの歴史とともはじまり、強いチェス・プログラムを開発することがコンピューターを発展させる原動力にもなってきました。そのため、ディープブルーがチェスの世界チャンピオンを破った出来事は、世界中のマスメディアによって大きく報道され、多くの新聞は「人工知能が人間に勝利した」と表現しました。しかし、この出来事がコンピューターの「知性」を証明したことになるのかについては、見解が分かれています。次のAとBの主張を読み、あなたの考えを述べなさい。 A ディープブルーはふたつの方法で「次の一手」を決めている。まず、データベースに登録された過去数百年分の対局から同じ局面を探しだし、過去の名人たちが勝利したやり方を模倣する。データベースにない局面が発生した場合には、未来の状況を局面ごとに評価し、自分にもっとも有利な未来につながる道を選ぶ。この場合、ディープブルーのプログラムは、未来の各局面を残されたコマの数や配置によって点数化し、もっとも高い点数の未来につながる一手を選ぶように設定されている。当然、できるだけ先の未来を読んで評価することができればそれだけ有利に対戦することができるが、未来になればなるほど局面の数は膨大(ぼうだい)なものになる。ディープブルーは1秒間に数億回という高速計算によって十数手先の未来まで局面を評価し、最も遠い未来にある無数の局面の中から最高の点数を選び、sの未来につながるよう次の一手を決める。それまでのチェスコンピューターとくらべて、ディープブルーが優れているのは、膨大なデータを有効に活用できるプログラムと未来の状況をきわめて正確に評価できるプログラムの両方をそなえていることである。  「コンピューターはプログラム通りに機能しているにすぎない」と言う人がいるが、人間の本能や社会的行動も一種のプログラムである。本能は生まれつきそなわったプログラムであり、社会性は学習によって身につけたプログラムである。例えば、「空腹」になったら、本能というプログラムが機能して「食欲」がわいてくるわけである。また、「シャケ弁当よりから揚げ弁当のほうが好き」という好みや「ついでにジャンプも買っていこうかな」という生活慣習、あるいは「買い物をしたらお金を支払う」という社会ルールは、学習によってそなわったプログラムといえる。私たちの日常生活は、多くの部分でこうしたプログラムにそって営まれている。コンピューターとのちがいは、そのプログラムが生活の様々な場面で複雑に機能しているということである。 現在、コンピューターの機能は、チェスのような高度に知的なゲームで、十数手先の何億通りもある複雑な未来の局面を読むまでに発達してきている。チェスのような分野で、コンピューターが人間以上に実力を発揮していることは、チェスにおいてはすでに高度な知性を獲得したと言えるのではないだろうか。すでに、天気予報や医療での画像診断には、コンピューターが重要な役割を果たしている。そうした気象予測や画像診断プログラムもディープブルーと同様に各場面を「評価」する手法が用いられており、台風の進路やガンの進行を予測している。いまのところ、ひとつのプログラムは特定の機能だけに限定されているが、将来、様々な役割に対応できるようになれば、そのプログラムが起動しているコンピューターは、人間と同様に知的な存在と見なして良いのではないだろうか。1台のコンピューターがチェスをしながら、外国語の新聞を翻訳して読み上げ、同時に衛星写真から明日の天気を予測し、さらには住人の体調管理をすることが可能になるのもそう遠い先のことではないはずだ。ディープブルーがチェスの世界チャンピオンに勝ったできごとは、そうした未来のコンピューターにつながる大きな一歩になるのではないだろうか。 B コンピューターと人間とでは、チェスの次の一手を決める「判断」の仕方がまったく違う。コンピューターは、計算の速さを生かして、すべての未来の局面を評価し、次の一手を決める。しかし、人間はそんなことはしない。経験から未来の可能性を予測し、ある程度限定された選択肢の中から判断していく。そのため、人間は1秒間に数手しか読めないにもかかわらず十分強くなれる。コンピューターのような、力ずくですべての可能性を計算して、次の一手を決めるやり方は、チェスが完全に理詰めのゲームだからこそ通用するやり方である。たしかに、チェスや将棋・囲碁は複雑な推論が要求されるゲームだが、どんなに複雑であっても未来の局面は有限であり、計算によって未来が予測できる論理的ゲームである。言い換えると計算によって「正解」にたどりつくことができる閉じた世界である。そういう世界で、1秒間に数億回も計算できるコンピューターが強いのは当たり前である。このようなチェスの論理的世界はあまりにも特殊であり、現実の世界とはかけ離れている。したがって、いくらチェスが強くてもコンピューターが「知性」を獲得したとは言えないのではないだろうか。 現実の世界では、計算だけでは予測不可能な様々な出来事が起きる。コンビニへ買い物に行くだけでも、クルマが飛び出してきたり、子供の乗った自転車が飛び出してきたり、道路工事で歩道の形が変わっていたり、道端に犬のフンが落ちていたりする。また、から揚げ弁当が売り切れていることもあるし、お金が足りずに雑誌が買えない場合だってあり得る。私たち人間は、こうした様々な問題に直面した時、状況に応じて臨機応変(りんきおうへん)に対応することができる。たしかに私たちの日常行動は本能や学習によるプログラムによって営まれているが、それは状況の変化に対応することのできる柔軟性をそなえている。また、本人の意志や新たな経験によって、考え方や行動は常に変化しており、新たなものをつくりだすこともできる。だから、私たちはから揚げ弁当をいつも選ぶわけではないし、ジャンプではなくいままで読んでいなかった別の雑誌を買うこともある。それに対して、ディープブルーのチェスプログラムのように、すべての未来の局面を計算して判断していくやり方では、現実の世界の流動的な状況に対応することはできない。そのため、いくら強いチェスプログラムを開発したとしても、その研究は人工知能の発展には役立たない。現在、クルマを自動運転させるための人工知能の開発が進められているが、いまのところ、その対応力はネズミよりもはるかに劣っている。生命がそなえている現実の環境への適応力は、きわめて柔軟性に富み、高度に洗練されたもので、コンピュータープログラムはまだそれに遠くおよばない。予測不能な様々なできごとが起きる現実の世界に対して、臨機応変に対応できるような人工知能が開発されるまでは、いくらチェスが強くてもコンピューターが知性を獲得したとは言えないはずである。 【資料VTR】 「世紀の頭脳対決 カスパロフ対ディープブルー」 NHK1997. 60分            認知科学のダニエル・デネットは、オランダのテレビ番組に出演した際、脳と意識をコンピューターに置きかえることについて、次のように話している。 「私たちは自由な意志や自発性にこだわります。なぜなら、あらかじめ決められた人生を生きるのは嫌だからです。予測可能でありたくない、予測可能になったら、それは自主性に対する重大な危機ですから。しかし、この自由意志すらも機械にプログラムできるんです」「知への旅」ダニエル・デネット NHK1997.  【新聞記事】 《天声人語》 朝日新聞 2002.10.28 人間の頭脳と電子頭脳とを戦わせる。チェスの世界では、この興味深い対決が数年来続いている。チェスの世界チャンピオンと高性能のコンピューターとの対戦である。「人知」と「電知」との争いは一進一退の様相だ。 96年にコンピューターの挑戦を退けた当時のチャンピオン、ロシアのG・カスパロフさんは「こちらが手を抜いたふりをすると、あちらにすきが生じる。駒を犠牲にするいわゆる捨て駒に敵は対応できない」「コンピューターは本当の脅威にだけ反応する」などと語り、心理作戦では人間が上だと余裕を見せた。 翌97年、コンピューターが反撃に出た。同じカスパロフさんを相手に捨て駒作戦も交えて戦い、結局2勝1敗3分けで勝利を収めた。カスパロフさんは消耗しきった様子で「重圧に負けた」と語ったという。 師のカスパロフさんからチャンピオンの座を奪ったやはりロシア人のV・クラムニクさんがこの10月、3週間かけてコンピューター「ディープフリッツ」と対戦した。2勝2敗4分けの引き分けだった。 ここでもクラムニクさんの微妙な捨て駒作戦が勝敗の岐路だったらしい。「ディープフリッツ」は惑わされずに応じて大事な一番に勝利を収めた。「人間的なチェスをする機械だ」とはクラムニクさんの評だ。ここで人間が負けると、もはやコンピューターにかなわないといわれるところだったが、かろうじて踏みとどまった。 「疲労困憊(こんぱい)です」と語るクラムニクさんに対して「ディープフリッツ」は当然のことながら、いささかの疲れも見せなかった。 【人工知能とゲーム】チェス パソコンと人間 ほぼ互角 読売新聞 2003.8.18 IBM製のチェス専用スーパーコンピューター「ディープブルー」が世界チャンピオン、ガリ・カスパロフ氏を2勝1敗3引き分けで破ったのは、1997年のことだ。「コンピューター、人間に勝つ」のニュースは衝撃をもって世界を駆けめぐった。 10の120乗。チェスで、初手から最終手までルール上指せるすべての手を推計し、合計した数字だ。宇宙に存在する原子の数が10の80乗に満たないと言われる。チェスの指し手は天文学的数字すら超えている。西洋におけるチェスは人類の英知の象徴とされる。それだけに、コンピューターは10の220乗の指し手がある将棋や10の360乗の囲碁まで征服してしまうのかと、思った人は多いだろう。しかしコンピューターの世界で、チェスソフトの開発は他のゲームとは比較にならない深さを持っている。それはコンピューターチェスの歴史が、コンピューターそのものの歴史と並行して続いてきたからにほかならない。コンピューターの開発がまだ黎明(れいめい)期にあった1949年、米の研究者がすでにチェスプログラムの論文を発表している。「コンピューターチェスが人間のチャンピオンに勝つことが一つの目標とされ、人工知能が発達してきた」とコンピューター将棋協会の滝沢武信会長(51)(早稲田大教授)は話す。 チェスコンピューターと人間の戦いは今、新しい段階を迎えている。今年1―2月、パソコンで作動するイスラエル製の市販チェスソフト「ディープジュニア」とカスパロフ氏が対戦した。結果は、6戦して1勝1敗4引き分けと互角。 1秒間に数億手読むスーパーコンピューター相手ではなく、1分間に数百万手読むと見られるパソコンとの戦いに舞台が移っているのだ。 ただ、こうした戦いを通して、単純に機械が人間に勝ったと言われることを、滝沢会長は快く思わない。「人間が研究して作り上げたコンピューターが人間を破った。コンピューターがカスパロフ氏に勝ったことは大事件だが、やはり人間の勝利と受け止めるべきだ」と語る。 将棋のプロ棋士6段でもある飯田弘之・静岡大助教授(41)はこう話す。「チェスはまだ人間が完全に負けたわけではないが、数年のうちにその日が来るだろう。1枚のCDソフトが人間のチャンピオンに勝つのは寂しいことなのか、人類の科学の進歩なのか――」。大学で人工知能を教える飯田さんの胸中は複雑だ。 人間対コンピューターのチェス対決から知能の本質に迫る Hotwired japan Tania Hershman 2002年10月21日 2:00am PDT

イスラエル、ハイファ発――チェスの世界チャンピオン、ウラジミール・クラムニク 氏が中東バーレーンでチェス・プログラム『ディープ・フリッツ』(Deep Fritz)と対戦している間のことになるが、今月15日から16日(現地時間)にかけて、ハイファ大学はシンポジウム『人間対機械:実験』を開催し、1つの疑問に取り組んだ――コンピューター・チェスにはどんな意義があるか、という問題だ。世界の注目を集めた1997年のチェス対決では、米IBM社製の『ディープ・ブルー』が、チェス世界チャンピオンのガルリ・カスパロフ氏を破った。 2002年はコンピューター・チェスにとって重要な年となった。まず、カスパロフ氏がコンピューターに敗れて以来はじめて、人間側の最強選手がコンピューターに挑んだ。このクラムニク氏とディープ・フリッツの対局に続き、12月にはエルサレムで、カスパロフ氏が『国際コンピューターゲーム協会』(ICGA)が認定する現世界コンピューター・チェス王者『ディープ・ジュニア』に再挑戦する――ディープ・フリッツがICGAの選手権に出場しなかったことは問題となるところだが、2001年4月の対戦(日本語版記事)でディープ・フリッツはディープ・ジュニアを破り、クラムニク氏と対戦する権利を勝ち取った。バーレーンの対戦もエルサレムの対戦も、100万ドルの賞金が掛けられている。 ではなぜ、カスパロフ氏対ディープ・ブルーの対戦は、人間とコンピューターのどちらが優れているかという問題に決着をつけるのに十分ではなかったのだろう? カナダのアルバータ大学コンピューター科学部の『GAMESグループ』を担当するジョナサン・シェーファー教授は、ハイファ大学のシンポジウムで次のように述べた。「科学者にとって、再現できない唯一のデータ(ディープ・ブルーは対戦後に解体された)では役に立たない。そこでさらに2つの対戦を行ない……新たなデータを入手して、機械が人間より優れているかどうかを調べるのだ」 これまで、力ずくの検索がチェス・コンピューターの強みになってきた。ディープ・ブルーは1秒間に約2億手を計算できた。しかしチェスの名人はこんなやり方はしない。名人たちは瞬時に悪い手を無視して、いい手だけを検討する――心理学者たちは、名人のこうしたやり方のモデル化を試みている。イギリスのノッティンガム大学で人工知能システムを専門に研究している心理学者のフェルナンド・ゴベット博士は、ビデオ会議の中で、「チャンキング理論」について語った。この理論の仮定では、チェス名人はチェスの戦局を個々の駒でとらえるのではなく、複数の駒のパターン、つまり「チャンク」(塊)として認識し、さらにそのチャンクのグループとして認識するという。こうした研究は、ソフトウェア開発者が、力ずくの検索からより洗練された方法へと進むうえで役立つかもしれない。 イスラエルのアミル・バン氏とシャイ・ブシンスキー氏が開発したディープ・ジュニアは、すでに「手の評価」という手法を採用している。ディープ・ジュニアは「深さ」15で機能する――コンピューター・チェス用語で15手先まで読んでいるという意味だ。 シンポジウムの公開試合が行なわれているなか、ブシンスキー氏は、「ディープ・ジュニアは他のプログラムとは異なる方法で深さを測る」と説明した。この試合はイスラエル人のグランドマスター[チェスの最高位選手。世界チャンピオンに次ぐ]の対戦で、両者ともディープ・ジュニアを補助として使用していた(結果は引き分けだった)。 「ディープ・ジュニアは通常の簡単な手を2と数え、興味深い手は1またはそれ以下とする。15というのは、一連の手をこうした数字で合計したものだ」とブシンスキー氏。別の戦術的考え方として、対戦相手のモデル化という問題もある。オランダのマーストリヒト大学『知識・エージェント技術研究所』(IKAT)のヤープ・ファン・デン・ヘリック博士は、「客観的に見て最良の手でも、相手の弱点を知っているような特定の試合では最良でないこともある」と語る。 ファン・デン・ヘリック博士によると、いくつかの研究グループが相手の弱点と戦略について調査を行なっており、これが「きわめて難しい」ことはわかっているという。「相手の考えをモデル化して、相手が取っている戦略を追いかける(ことを試みるようなものだ)」。同博士は、もしこれが可能なら、たとえば政界の「対戦相手」もモデル化できるだろうと示唆する。つまり、コンピューターが出馬して、選挙を戦えるということだ。 しかし、これらの開発のいずれかによって将来、人々はコンピューターに「知能がある」ということを納得するようになるだろうか? シェーファー教授は個人的な意見として、それは起こり得ると考えている。「私の(チェス)プログラムは、私の定義する知能の条件を満たしていない。チェスはするが他のことは何もできない。複数の問題――ゲームだけでなく、車を運転したり、詩を書いたり、日常会話をしたりすること――を解決できるプログラムが必要だ」とシェーファー教授。チェッカー・ゲームの世界最強のコンピューター・プログラムの開発者でもあるシェーファー教授は、研究者たちがゲームの領域を広げるはずだと考えている。 「知能を理解したいのなら、囲碁の方がはるかにやりがいがある。囲碁では、読みの深さが魔法の解決策にならない。チェスは少しばかり役に立たなくなっている。われわれが考えていたよりも簡単だということがわかってきた」とシェーファー教授は語った。 将棋ソフト:将棋連盟が対局禁止令 どのくらい強いの? 毎日新聞 2005年11月5日 11時37分 (最終更新時間 11月5日 12時02分)

日本将棋連盟がプロ棋士に対し、「許可なくコンピューターと対局することを禁ず」とのお触れを出した。アマチュアの大会で活躍したり、プロ棋士を冷やりとさせたりと、ファンの注目を集める将棋ソフト。果たしてどのくらい強いのか。【中砂公治】10月23日、「人と電脳の最強対決」が公開の場で実現した。東京都内で開かれた国際将棋フォーラム(将棋連盟主催)。ソフト大会で全勝優勝した「YSS」(商品名・AI将棋)の挑戦を、森内俊之名人が迎え撃ったのだ。多くのファンが見守る中、「角落ち」のハンディを背負った森内名人がコンピューターをねじ伏せた。森内名人の終局後の感想は「序盤は弱いのに中盤から強くなる。こんな将棋を指す人間はいないと思った」。 チェスでは、97年に当時の世界チャンピオンが、IBMが開発したチェス専用コンピューターに敗れている(1勝2敗3引き分け)。だが、取った相手の駒をどこにでも打てる将棋は、チェスよりも選択肢がはるかに多い。人工知能とゲーム情報学が専門の松原仁・公立はこだて未来大学教授は「初手から終局までの可能な指し手は、チェスが10の120乗、将棋が10の220乗」とはじき出している。 それでも、コンピューター将棋は急速な進歩を遂げ、玉の詰みを見つける能力ではプロを上回るようになった。昨年のソフト同士の大会で優勝した「AI将棋」には、将棋連盟からアマ四段の免状が授与された。 その力をはっきり示したのは今年6月。アマチュア竜王戦の全国大会に特別参加したソフト「激指(げきさし)」が、予選と1回戦で計3連勝。2回戦で敗れたものの、ベスト16に入る大健闘だった。 さらに7月、月刊誌「将棋世界」の企画で、激指が現在竜王のタイトルを争っている2人と対戦(プロの角落ち)。渡辺明竜王には敗れたが、木村一基(かずき)七段を破った。 激指を発売する毎日コミュニケーションズは「売り上げが急上昇。でも、これ以上強くなると、敬遠されないか心配です」。 9月には石川県小松市で、プロ六段でもある飯田弘之・北陸先端科学技術大学院大学教授らが作成したソフトと、新鋭の橋本崇載(たかのり)五段が平手(ハンディなし)で対決。橋本五段は勝ったものの、「仮に早指しのルールで10局戦うとして、必ず全勝できるかと言われれば、自信はありません」と打ち明けた。 将棋連盟が「連盟に断りなく、公の場でコンピューターとの対局を禁じる」とする通達(10月6日付)をプロ棋士と女流棋士に出した背景には、プロが平手で負けた場合、イメージダウンになりかねないとの警戒感がある。 連盟専務理事の西村一義九段は「きちんとした形でプロとソフトを対決させる企画の話があれば、慎重に対応したい」と言う。「許可制」にすることで、対局への注目度を高めようとの思惑もうかがえる。冒頭の森内名人の対局も連盟主催の形で実現した。 コンピューター将棋について、松原教授は「これまでの進歩のペースから考えれば、10年後には名人と互角に渡り合えるのでは」と予想。森内名人は「そんな時代が来れば、人間が将棋の新たな面を学べるかもしれない。コンピューター将棋の進歩は私たちにとっても、プラスになると思う」と語った。 囲碁:人工知能囲碁大会開幕 世界一へ 6カ国18チーム参加 大垣 岐阜 毎日新聞 2005年10月30日

プログラミングされた人工知能の囲碁世界一を決める「世界コンピューター囲碁大会 岐阜チャレンジ2005」が29日、大垣市加賀野のソフトピアジャパンで開幕した。プログラマーや人工知能研究者でつくる学術団体「コンピューター囲碁フォーラム」と日本棋院の主催。今回で3回目。30日まで。今年は日本をはじめアメリカ、オランダ、中国など6カ国18チーム(昨年は4カ国13チーム)が参加。実際の碁石は使わず、持ち時間各40分で持ち寄ったプログラムを使い対局した。2日間で1チーム当たり9対局して順位を決める。昨年の6位までの入賞チームが参加しており、「熱戦」が展開された。 対局状況は、大型画面に表示され、日本棋院の広江博之九段が解説したほか、碁会所コーナーも設けられ、加藤祐輝五段が入場者との指導対局を行った。30日には大会の優秀プログラムと棋士が対局する「人間対囲碁プログラム」のエキシビションマッチもある。【子林光和】 棋士の「直感」、解明へ一手 脳の働き、共同で研究 朝日新聞 2007年08月04日13時37分

人間の直感を解明しようと、理化学研究所と富士通、日本将棋連盟は3日、将棋をしているときの脳の情報処理メカニズムを調べる共同プロジェクトを始めたと発表した。タイトル保持者ら将棋連盟のプロ棋士が、脳の機能解明に協力する。駒の配置を覚えたり、次の一手を考えたりするときに、活動している脳の領域を機能的磁気共鳴断層撮影(fMRI)などで測定、脳波も調べる。直感的に最善の手がぱっとひらめく脳の働きや、訓練や経験をもとに局面を判断する思考過程の解明をめざす。プロ棋士の脳で使い続けて大きくなった部分の「脳ダコ」の存在も検証する。 将棋はルールが明確で実験に向いている上、プロ棋士は若いときから高度に訓練され、レベルがそろっているため、脳研究に適しているという。 理研と同連盟などが昨年、研究会を発足、研究内容を具体化し、プロジェクトにつなげた。 同連盟の米長邦雄会長は「プロが一生懸命指すときの脳の働きを科学的に調べる大プロジェクトだ」と話した。 ヒト型ロボットは進化する 朝日新聞 2001.4.8

「イノウエ センセイ デスネ」東京・本郷にある東大工学部8号館の一室。人間型ロボット「H6」が滑らかに歩く。井上博允(ひろちか)教授が近づくと、立ち止まって「声」を出し、深々と「最敬礼」した。学生が近づくと右手を挙げ、別の教官には上体を傾けてお辞儀して見せた。 人間型ロボットはヒューマノイドと呼ばれる。H6は2台のカメラで立体的に物を見る。あらかじめ登録した人の顔を見分け、障害物をかわす人工知能(AI)を搭載。相手によってあいさつの仕方を変える。 H6の人工知能は、ものの輪郭をとらえてまず人間かどうかを判断する。人間と判断したら顔の部分の「でこぼこ」を測って数値化し、「記憶」にある複数の人間の顔のデータと照合、だれであるかを特定する。日本学術振興会の「未来開拓学術研究推進事業」の一つ。製作は橋りょうメーカーの川田工業が請け負った。身長133センチ、体重45キロ。3月15日には進化型のH7も発表された。「つま先」もあり、かかとを上げてつま先でけり出す、より人間に近い歩行ができる。 ヒューマノイド研究を飛躍させたのは、96年にホンダが発表した2足歩行ロボット「P2」だった。 P2は、歩行の中でもとりわけ難しいとされる、体を前に倒して足を振り出す「動歩行」を実現した。2足歩行では体のバランスが取れる位置を計算して足を振り出すが、着地で予期せぬ力が加わって計算が間に合わないと転んでしまう。ホンダは腰を上下させない「抜き足差し足」歩行とバネのように柔らかい関節で、衝撃の減少に成功した。ホンダが持つロボット技術の特許は144件に及び、重ねると分厚い電話帳ほどにもなると言われる。 「2足歩行は遠い夢と思っていたが、P2の登場でできると分かった」。富士通研究所の駒田聡・自律システム研究部長は言う。駒田さんらも身長54センチの歩行ロボットを今年3月、発表した。 駒田さんらの研究は、通産省(現・経済産業省)がP2発表の翌年の97年に立ち上げた「人間協調・共存型ロボットシステムプロジェクト(HRP)」から資金を得て進んでいる。同プロジェクトは5年間に50億円を投じて、ヒューマノイドの遠隔操作や仮想的に操るシミュレーションソフトの開発を目指す。 茨城県つくば市の産業技術総合研究所。ホンダP2の後継P3を改造した「HRP−1」が自力でステップを上がり、フォークリフトに乗り込んだ。 別室にあるコックピットで人間が腕につけた装置を操ると、身長160センチ、体重99キロのHRP−1は前進レバーを倒してフォークリフトを発進させ、ハンドルを回して段ボールを積んだ木の荷台にたどり着いた。下にフォークを差し込んで持ち上げ、隣の台に置く。谷江和雄・知能システム研究部門長は「操作する人間に手ごたえが返ってこないので、人間の3倍時間がかかる」と言うが、半年で運転ができるようになった。 わざわざロボットに運転させるより、フォークリフトそのものを遠隔操作した方がいいではないか、という批判もある。それは、ヒューマノイド全体に対する批判にもつながる。「必ずしも、人間の姿をしている必要はない」と。 このプロジェクトのリーダーもつとめる井上教授は「人間と同じ環境、道具を使えた方が便利で、合理的だと思う」と反論する。日本は世界の産業用ロボットの6割が稼働し、年間6千億円を売り上げる「ロボット王国」と言われる。将来ヒューマノイドが産業になった時も、この地位を維持できるのか。井上教授は「基本ソフトを押さえなければ、パソコンのように、優位に立てなくなるかも知れない。HRPはヒューマノイドを操るデファクト・スタンダード(事実上の標準)となるソフト開発の下地を作っているのです」と力を込める。 米国でもマサチューセッツ工科大などでヒューマノイドを研究、米航空宇宙局(NASA)は宇宙飛行士の代わりに船外活動をする「ロボ・ノート」の開発に着手している。 ロボットはヒューマノイドタイプだけではない。米国で開発された内視鏡ロボットは、医師の遠隔操作で数センチの小さな傷しかつけずに手術できるようにした。危険な災害現場に入っていく災害・救助ロボット、介護者の腕の力などがアップする「着るロボット」。そして娯楽やいやし型ロボット。 ホンダは「アシモ事業室」を開設し、この4月からイベント用などに最新型ロボットのアシモを貸し出す受け付けを始めた。ソニーの4足ロボットAIBOはこれまでに9万台出荷され、「ロボット市場」は広がりつつある。 「例えばオフィスなどに環境を限定すれば、雑用ロボットは2010年くらいに作れるのではないか」と、富士通研究所の駒田さんは見る。井上東大教授は「家庭用などのロボット産業が成立するのは、2030年ころではないか。人間の相手ができるようになれば、100万台単位の市場になる可能性もある。パソコンソフトのような周辺産業ができ、建築家に住宅の設計を頼むように、様々な機能を選んでロボットを注文する方式も考えられる」と予測する。 2足歩行ロボットを実現したのは、世界では今のところ日本だけだ。鉄腕アトムやガンダムといった人気アニメが存在したこともあって、日本ではロボットがあまり抵抗なく受け入れられ、工場では作業ロボット1台1台に名前を付けるなど、人間の仲間のように扱ってきた。欧州にも、時計産業から生まれ18世紀ごろ盛んに作られた自動人形「オートマタ」があるが、キリスト教の影響で「人間が人間を作るのは神に対する冒とく」と考えられ、ヒューマノイドの製作には抵抗感もあると言われる。日本のロボット開発の草分けの一人、花房秀郎・京大名誉教授は「欧州で産業用ロボットは労働者から職を奪う機械と認識され、嫌われた時期があった。米国の労働組合も導入に反対していました」と文化的背景の違いを指摘する。ヒューマノイドはいつ、私たちの身近にやって来るのだろう。ソニーのヒューマノイド開発に協力してきた早大理工学部の高西淳夫教授は「ロボットに対する過剰な期待が研究者の悩みなんですよ」とうち明ける。歩くようになったことで、人間のように何でもできるロボットが、すぐにも誕生すると思われがちなのだという。技術的な課題を挙げると、例えばホンダのP3はまだモーターの力が弱いため、2キロ程度のものしか持ち上げられない。外部からの電力供給なしに、いまのヒューマノイドは30分と動けない。 人工知能はさらに難しい。ソニーの土井利忠・上席常務は「よくAIBOの盲導犬を作って欲しいと言われるんですが、無理です」と断言する。何が起こるか分からない現実の社会の中で、起こるかもしれない事態への対処法をすべてプログラムしておくことは不可能だ。「コンピューターには、瞬間的に危険を察知する大局観や直感のようなものを作り込めないんです」 このため、すぐに人間並みを求めるより、まずコンピューターに得意な仕事をさせるのが近道だと、土井さんは考えている。「活動空間を家の中に限るとか、病気の人の健康状態を監視させて異常があれば119番通報させるとか」。機能を限定すれば、今のコンピューターでもAIとして活躍する道が開けるという。 高西教授は最近、心理学者のアドバイスを得ながら、本物のネズミが毛皮をつけたネズミロボットとどう暮らすかの基礎研究を始めた。「本当に何でも言うことを聞くロボットが家庭に入ってきたら、子供がロボット依存症になったりしないか心配なんです」。高西教授は言う。「ロボットと生活を分かち合うとはどういうことなのか、だれも知らないですからね」 (文・笹越徹 科学部) <ロボットの歩み> 1920年 チャペックが戯曲で「ロボット」という言葉を使う。チェコ語robota(強制労働)が語源 44年 英のチューリングが「コロッサス」開発。最初期のコンピューター。ドイツ軍の暗号解読 50年 アシモフがSF小説「われはロボット」。人を傷つけないなどロボット3原則を提示 51年 手塚治虫が漫画「アトム大使」(後の鉄腕アトム)の連載開始。 56年 米のマッカーシーが「人工知能(AI)」提唱 62年 米で世界初の産業用ロボット「ユニメート」「バーサトラン」 68年 映画「2001年宇宙の旅」に感情を持つコンピューター「HAL」登場。 69年 川崎重工が日本初の産業用ロボット「国産ユニメート」 91年 米でブルックスの理論をもとに虫ロボット。 96年 ホンダが2足歩行ロボット「P2」 97年 チェスの世界チャンピオンがIBMのコンピューター「ディープブルー」に敗れる 99年 ソニーが4足ロボット「AIBO」を発売 2000年 世界初のパートナーロボット展「ロボデックス」横浜で開催 (松原仁著『鉄腕アトムは実現できるか?』=河出書房新社=を参考に作成) 【参考文献】 ブルース・パンドルフィーニ (著)「ディープブルーvs.カスパロフ」河出書房新社 【参考サイト】 →「YSSと彩のページ」(「AI将棋」の思考ルーチンの作者、山下宏さんのサイト。) →「IBM Research Deep Blue」(全6局の棋譜が見られます。) →「ディープ・ブルー Wikipedia」 ●●

|