MORI Hiroshi's Floating Factory

Gyro Monorail Workshop

ジャイロモノレール資料館(3号館)

Fan propelled gyro monorail in Popular science 1935.

20世紀初頭にモノレールが鉄道の未来像として注目されたのは、高速化のためである。モノレールのうちで、ジャイロモノレールが最も、線路設備に費用がかからない。そのかわり、すべての車両にジャイロを搭載する必要がある。

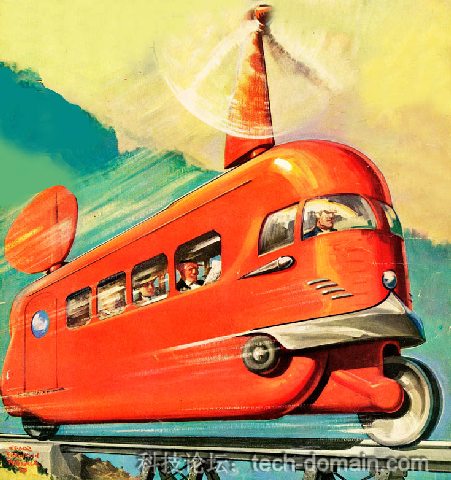

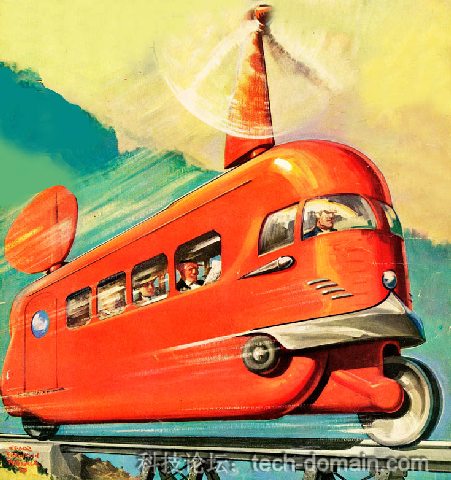

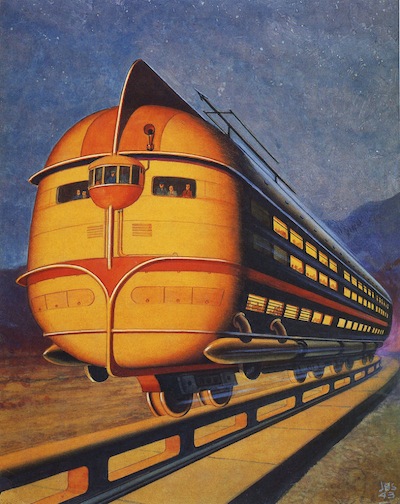

20世紀初頭にモノレールが鉄道の未来像として注目されたのは、高速化のためである。モノレールのうちで、ジャイロモノレールが最も、線路設備に費用がかからない。そのかわり、すべての車両にジャイロを搭載する必要がある。このような条件では、列車ではなく単機で走行する車両が適している。また、高速化のためには、航空機と同じ推進方式を採用することが合理的だ、と考えられていた。このページのトップの絵にあるプロペラカーなどが、その例である。車両の形状や規模など、実現可能な範囲と思われる。特に、ラダーによって左右の安定を補助している点が面白い(というよりも、プロペラの反トルクを打ち消す効果のものだろう)。 左の絵は、かなり長い車体のジャイロモノレールで、2軸のボギィ台車が4つ連なっている。中央の2つは、横動しないとカーブが曲がれないだろう。また、ジャイロモノレールはカーブで傾くので、中央台車は、上下動も要求される。車輪を駆動する方法も不明で、やや非現実的な絵といえる。 |

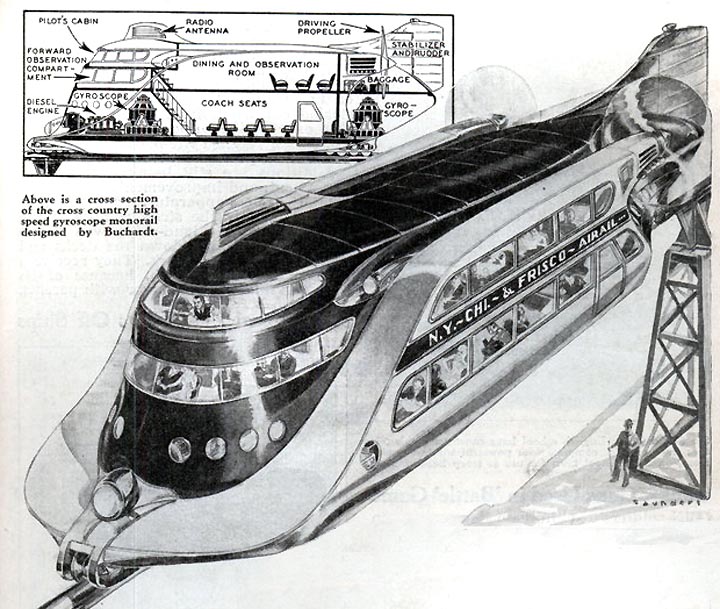

これも大型のジャイロモノレールである。左上に断面図もあり、2階建てで、ジャイロは1階の前後に2機ある。ジャイロは、真空容器に入っているから音は煩くない、ということだろうか。

これも大型のジャイロモノレールである。左上に断面図もあり、2階建てで、ジャイロは1階の前後に2機ある。ジャイロは、真空容器に入っているから音は煩くない、ということだろうか。2機のプロペラで推進し、やはり大きな姿勢制御のためのラダーがある(本来は、ラダーよりもエルロンにすべきだが)。 |

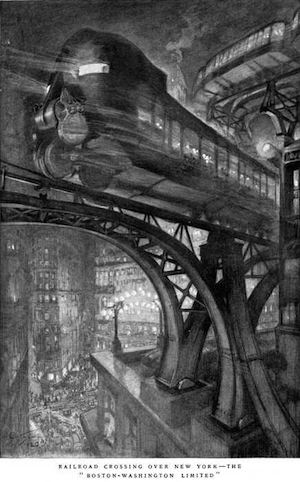

メトロポリス、ニューヨークの未来像的な絵。車両が長いのと、車輪が後ろに沢山並んでいるみたいに見えるのは、画家が不理解なので、ご愛嬌。

メトロポリス、ニューヨークの未来像的な絵。車両が長いのと、車輪が後ろに沢山並んでいるみたいに見えるのは、画家が不理解なので、ご愛嬌。最も注目したいのは、橋脚の構造で、カーブしたH形鋼で組まれている。レールを支えるのは、パイプのようで、やや細いかな、という印象。 上を通っているのも、ジャイロモノレールらしいが、連結した列車になっている。とにかく、ビルのデザインが古い。 |

谷に架かる橋を通過するジャイロモノレール。20世紀中頃にはこんな特急が走ると想像されていた。これは、列車の最後尾と思われる。古風なダブルルーフ(採光窓付きの2段屋根)が面白い。

谷に架かる橋を通過するジャイロモノレール。20世紀中頃にはこんな特急が走ると想像されていた。これは、列車の最後尾と思われる。古風なダブルルーフ(採光窓付きの2段屋根)が面白い。ジャイロモノレールは、カーブでもバランスを取って車体が傾くので、乗っている人には横方向の加速度がかからない。だから、ビリヤードができる、という主張らしい。 |

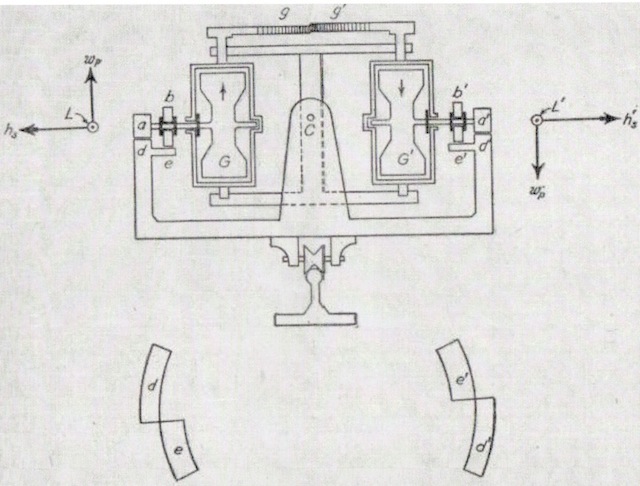

Brennanのツインジャイロのバランシングシステムの模式図で、これ以上に簡単には描けない、といえる素晴らしい説明図の1つ。

Brennanのツインジャイロのバランシングシステムの模式図で、これ以上に簡単には描けない、といえる素晴らしい説明図の1つ。まず、反対方向に回転する2つのジャイロは、垂直軸で回転(歳差)を許すジンバルの中にある。この2つのジンバルは、上部の歯車によって対称に回転するよう制限されている。 ツインジャイロ自体が、車体と固定されておらず、左右に僅かにローリングする。そして、左右にそれぞれ突き出たジャイロの回転軸が、受け板に接して、摩擦によってジンバルを回転させるようになっている。 ただ、この受け板は、回転の片側だけで有効であり、もう一方では、ベアリングで支えるだけで軸回転を伝えない。ジャイロを戻す方向へは力をキャンセルすることになる。 |

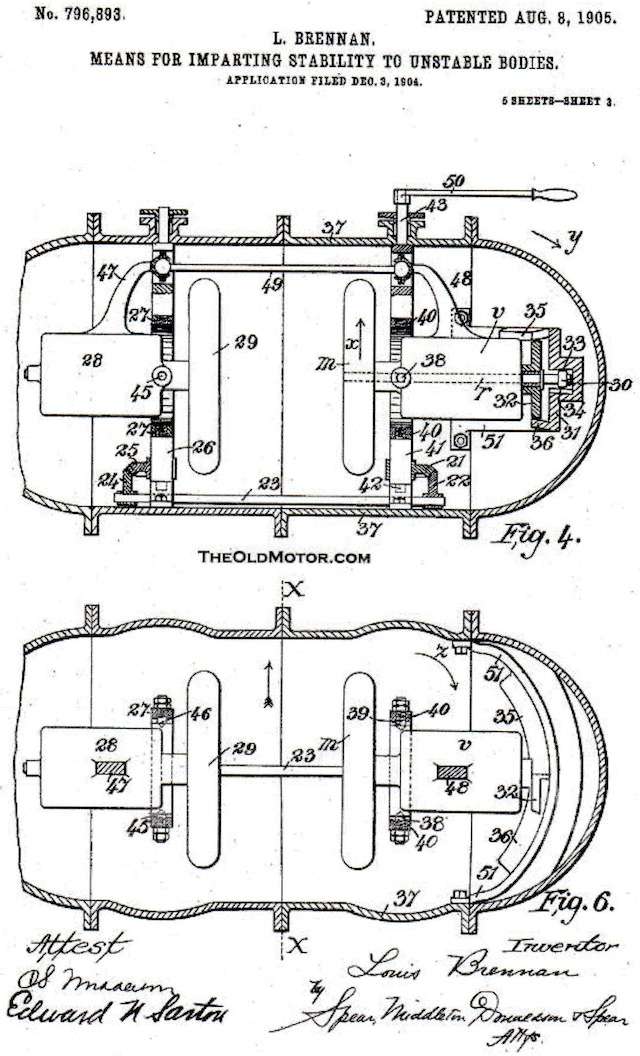

Brennanが1905年に取った特許申請の図面。独立した姿勢制御装置で、上図のツインジャイロの実際の構造図といえるもの。 モータがジャイロホイールを回転させ、リンケージは下部のシャフト23で(両側のベベルギア21、22、24、25で伝動し)行う。上部のバー49は、ジンバルの水平軸回転を伝えるためのものである(これにより、軸回転摩擦が生じる) 軸回転の摩擦はモータの反対側(後部)で行い、大きい方32がベアリング、小さい方30が回転軸に直結の車輪となっている。受け板の35と36、33と34は、それぞれ片側ずつしかなく、また上下に分かれている。上図では、このプレートが両ジャイロにあったが、この装置では、右側に集中しているためである。 50のレバーは、ジンバルの回転を強制的に動かすためのもの。また、容器内は真空にして、回転摩擦を最小にしたものと思われる。 この装置は、魚雷のために開発されたもので、その後、モノレールに応用されることになった。 |

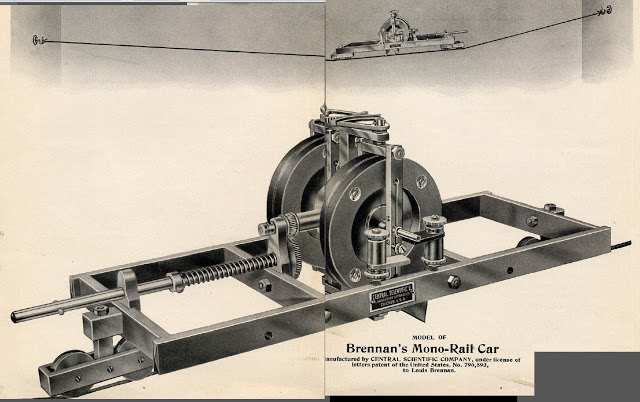

出展は不明だが、ネットで見つけた図。Brennanのモノレールカーの模型で、綱渡りができるもの。

出展は不明だが、ネットで見つけた図。Brennanのモノレールカーの模型で、綱渡りができるもの。ツインジャイロで、上部で歯車でリンケージしている。左右に回転軸摩擦を取る部分があり、やはり片側だけ効くようになっている(軸とベアリングで上下に分かれている)。 この模型は、動力がなく、左に出ているシャフトで回転を与える機構になっているようである(おそらく、ジンバルを最大回転位置に寄せ、摩擦で回転を伝える機構)。 |

これも特許の図面で、Brennanの実機のもの。サイズが大きくなった場合、軸摩擦では力不足となり、空気圧アクチュエータを使用している。左がツインジャイロの平面図で、両ジンバルの歯車と噛み合う直線ラックを、前後の空気圧ピストンで動かす。

これも特許の図面で、Brennanの実機のもの。サイズが大きくなった場合、軸摩擦では力不足となり、空気圧アクチュエータを使用している。左がツインジャイロの平面図で、両ジンバルの歯車と噛み合う直線ラックを、前後の空気圧ピストンで動かす。空気圧は、右のバルブによって給排気を制御する。そのバルブが中央部に2つあり、ジンバルから伸びたアームでスイッチングする。詳しくは、以下の新しい図で。 |

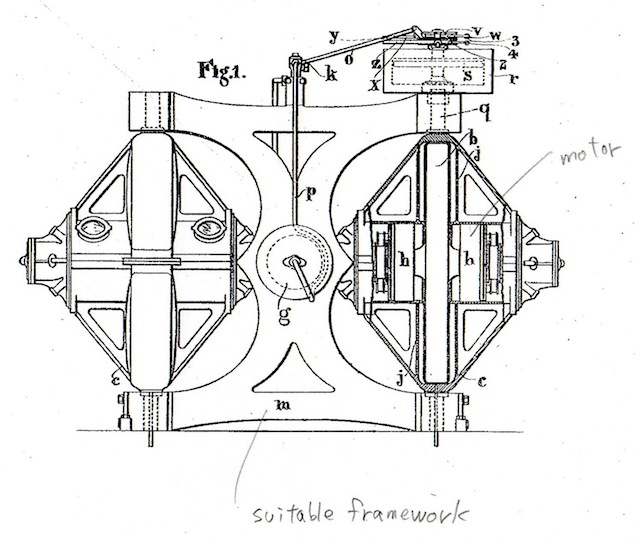

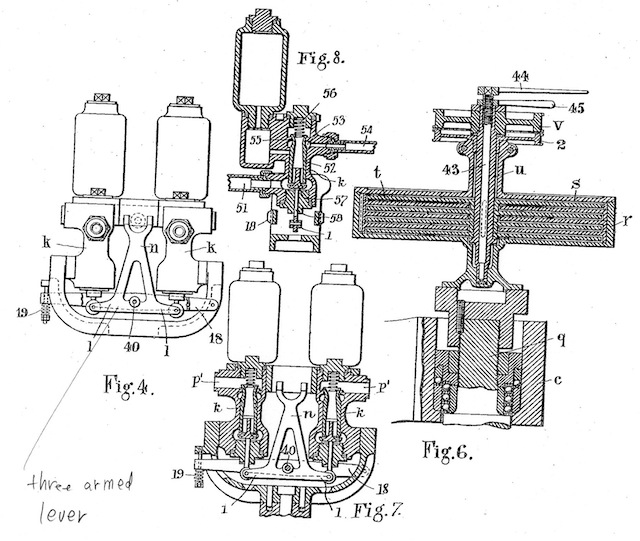

上の図面は簡易なものだったが、ここからの5枚は、それをさらに改良したものらしく、1916年の特許図面(ツインジャイロの詳細な三面図である)。

上の図面は簡易なものだったが、ここからの5枚は、それをさらに改良したものらしく、1916年の特許図面(ツインジャイロの詳細な三面図である)。まず、立面図で前から見たところ。モータは、ホイールの両側にあり、かなり扁平のもの。 右上にあるのが、ジンバルの回転をスリップしつつ粘性でトルクを伝える装置で、中央部のバルブを、斜めに伸びたアームでスイッチングする(まさに、バランシングスイッチ)。 |

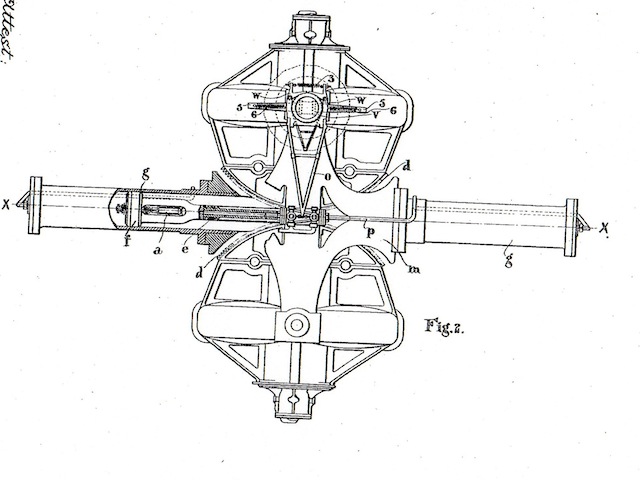

上から見た平面図。上の図面は、右から見たところになる。

上から見た平面図。上の図面は、右から見たところになる。図で、左右に突き出ているのが、空気圧ピストン。両者はラックの直線で結ばれ、両ジンバルの歯車と噛み合う。これで対称に歳差するリンケージとなる。ピストンが、ジンバルを動かすサーボ。 ジンバルに力を加えるときは、空気をシリンダに送る(反対側は空気を抜く)。また、加力の必要がないときは、抵抗なくフリーに動くようにする。 |

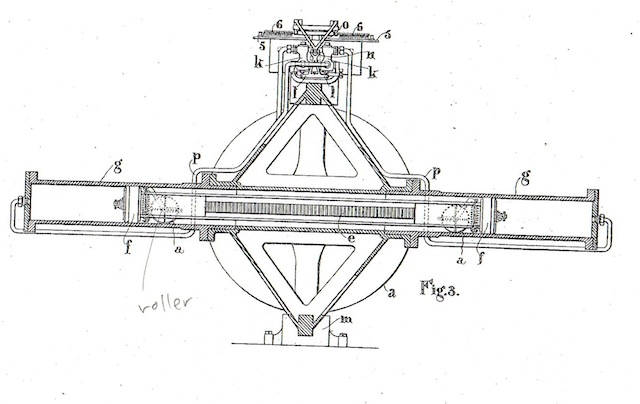

これも立面図で、横から見たところ。中央がラック。

これも立面図で、横から見たところ。中央がラック。両ピストンへの配管は、中央のバルブとつながっている。 |

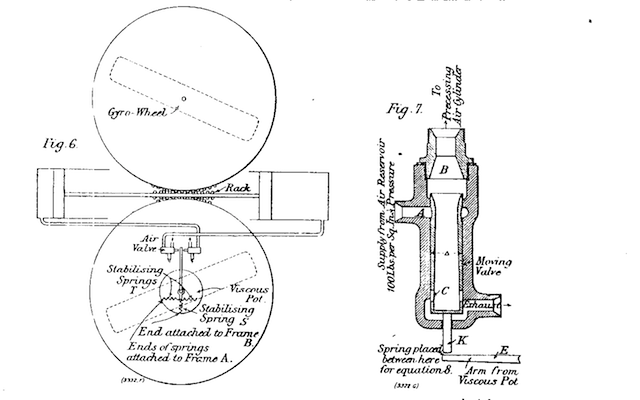

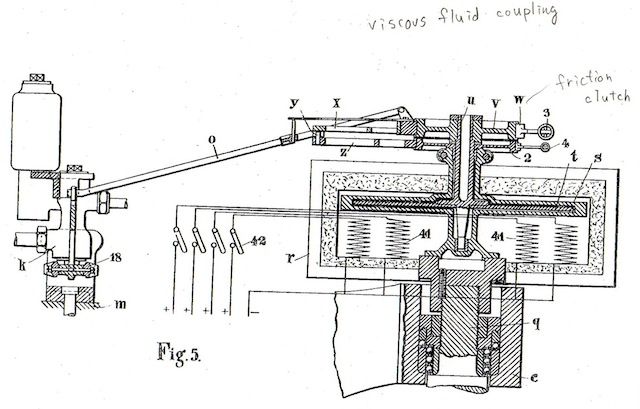

この図面が、バルブの拡大図(左)で、先のものと機構は同じ。右は、オイルの粘性でトルクを伝える装置で(まさに、スリップレバー)。つまり、ジンバルの回転速度をトルクに変えて、バルブをスイッチし、ピストンを動かしている。

この図面が、バルブの拡大図(左)で、先のものと機構は同じ。右は、オイルの粘性でトルクを伝える装置で(まさに、スリップレバー)。つまり、ジンバルの回転速度をトルクに変えて、バルブをスイッチし、ピストンを動かしている。 |

左がバルブで、右が粘性トルク装置。斜めのリンケージがスイッチングするためのレバー。

左がバルブで、右が粘性トルク装置。斜めのリンケージがスイッチングするためのレバー。回転速度をオイルの粘性で伝えるが、オイルの温度を一定に保つために、ヒータが装備され、そのスイッチが4段階あるように描かれている(オイルの粘性は温度によって変化するので、この補正のため)。ここまで精密な制御を行っていたのである。 |