|

四イーワーン型モスク

イランの地は古代のパールサ地方(現在のファールス地方)に由来するギリシア語のペルシスからラテン語のペルシアと呼ばれるようになった。アケメネス朝 およびサーサーン朝のペルシア帝国は 中央アジアからエジプトまで勢力を広げた。ところが 7世紀半ばには サーサーン朝がイスラーム軍に滅ぼされ、主たる宗教はゾロアスター教からイスラーム教への改宗が行われた。イランの最初期のイスラーム建築はダマスクスのウマイヤ朝、そしてバグダードのアッバース朝に支配された時代であるが、現在まで残されているのは ダームガーンやナーイーンなど ごくわずかである。中央アジアから移住して征西してきたトルコ系のセルジューク朝になって初めて イラン(ペルシア)建築の性格が作られたと言うことができる。

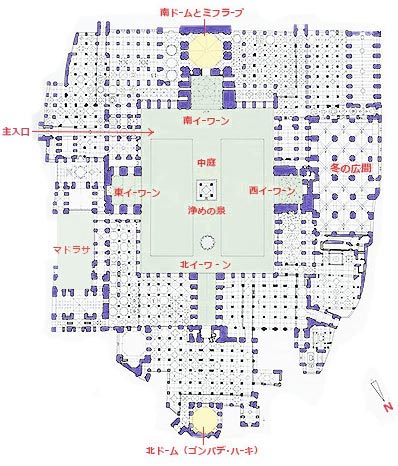

「モスクの分類と典型」のページに書いたように、古典的なモスクは「アラブ型」で、柱が林立して陸屋根を支える、単純な「列柱ホール式」である。そこにペルシアは新しい要素を加えて、独自の型をつくる。ドームとイーワーンである。一方では礼拝室の中心にシンボリックなドーム屋根をかけ、他方では中庭を囲む各辺の中央にイーワーンを嵌めこんで「四イーワーン型」のモスクを確立した。

四イーワーン形式が最初に作られたのは、12世紀の小規模な ザワレの金曜モスク とされる。その形式がイスファハーンの金曜モスクにも適用された。そしてミフラーブ前の空間にドーム屋根が架けられ、さらに ダマスクスに始まる角型ではない、円形のミナレットが(今はないが)建てられて、ペルシア独自のモスク建築を発展させていったのである。

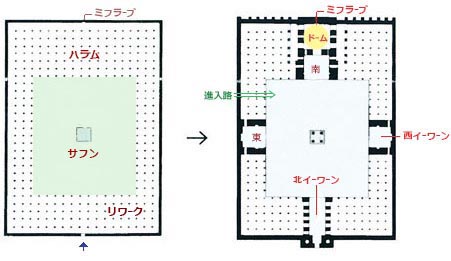

しかしながら、下の図式図でも見られるように、せっかく シンメトリーでシンボリックな中庭をつくっておきながら、現在の進入路の位置はきわめて奇妙に思われる。リワークの一部に強引に入れ込んだような印象がある。

おそらく、最初に作られたイーワーンはマッカ側の南イーワーンであり、次にその向かい側の北イーワーンが作られたのだろう。というのは、これだけが他のイーワーンと異なって半ドーム天井ではなく、半円筒形の、奥行の長いヴォールト天井になっているからである。これが、本来の、モスクへの入り口だったのだろう。この南北のダブル・イーワーンのモスクであれば、プランに何の違和感もない。

ところが、この中軸線上、北イーワーンのもっと北に、ミフラーブ前の南ドームと相対するように、宰相ニザーム・アルムルクによって 北ドーム(ハーキ廟)が建てられた。それと前後して西イーワーンと東イーワーンが作られて四イーワーン型モスクになったのはよいが、次のイル・ハーン朝の時代に、ゴンバデ・ハーキと北イーワーンを結合するように 北列柱ホールが建設されると、北イーワーンは モスクへの入り口としての機能を失ってしまった。そこで「やむなく」東リワークの一部を変則的な進入路にしたのであろう。

金曜モスク 1612-37 列柱ホール型から 四イーワーン型への変化の図式

(アンリ・スチールラン『イスラムの建築文化』1986、原書房 より)

金曜モスク 1612-37 列柱ホール型から 四イーワーン型への変化の図式

(アンリ・スチールラン『イスラムの建築文化』1986、原書房 より)

リワークとイーワーン

中庭(サフン)を囲む建物のうちマッカ側を礼拝室(ハラム)といい、残りの3方をリワークという。預言者のモスクに始まる初期のモスクは木造屋根だったので、レンガや石の柱列の上に水平の梁がかけられた。このシステムの延長が中庭を囲んでいたので、廊下が中庭を囲むというよりは、大列柱ホールの中ほどの屋根を矩形に切り取り、その部分の柱も取り除いて中庭にしたかのように考えたほうが、実際のアラブ型モスクに近い。リワークは礼拝室の続きであり、中庭もまたそれに連続した礼拝スペースであった。

しかし柱の上に木の梁ではなくアーチを架けるようになると、アーチとその上の小壁の連続した「面」が、中庭との境界を強調するようになる。さらにオスマン・トルコ型のモスクでは中庭と礼拝室が切り離されるので、中庭は四周を回廊で囲まれることになり、ヨーロッパの修道院のクロイスター(回廊中庭)に近くなる。そもそもヨーロッパのクロイスターは、スペインに入ったアラブ建築のパティオと、古代ローマ住宅の中庭を起源としているのである。

一方ペルシアでは、アラブ型モスクの中庭に「イーワーン」を導入することになる。イーワーンというのは 壁で四角く枠どりされた大きなアーチ開口で、アーチの内側は半ドームや半円筒形のヴォールト天井になっていて、真上に屋根はあるものの 空間的には外に開かれた「半外部空間」である。イスラームの誕生よりもずっと古く、ササン朝ペルシアの住宅や宮殿建築において、半戸外の居間や謁見所として発達したものである。フィールーザーバードのアルダシール宮殿(3世紀)の遺跡には、スパンが13m近くもある大イーワーンが見られる。

フィールーザーバードと、ターケ・ボスターンのイーワーン

ペルシアのイスラーム建築はこれを受けつぎ、中庭に面する礼拝室のファサードの中央に用いて、ミフラーブへと続く中心軸を強調するようになる。こうして中庭を囲む単調なアーケードに、強いアクセントをもたらすこととなった。こうしたイーワーンはモスクばかりでなく、宮殿や住宅からマドラサや廟にいたるまで、イスラーム圏のあらゆる建物に適用され、半戸外の日陰の快適な空間として種々の用途に充てられた。

ペルシアでは このイーワーンを、キブラ(マッカへの方向)の面ばかりでなく、中庭を囲む四方全部に設けて「四イーワーン型」モスクを編み出した。他方では 礼拝室の中心にシンボリックなドーム屋根をかけ、四イーワーンとあわせて、アラブ型モスクよりも はるかにメリハリのきいたペルシア型モスクを確立したのである。

こうして、モスクの古典型は ムハンマドの家に端を発するアラブ型であったが、近世のイスラーム世界を三分する 3つの帝国(トルコのオスマン帝国、インドのムガル帝国、ペルシアのサファヴィー帝国)が それぞれ独自の、より立体的な様式を生み出すことによって、4つのモスク・タイプを並列させることとなった。 列柱ホールにフラット・ルーフの「アラブ型」、大きな単一ドーム屋根が礼拝室を覆う「トルコ型」、礼拝室を独立建物のように傑出させる 「インド型」、そして中庭を囲んで4基のイーワーンが向かい合う「ペルシア型」で、それぞれの風土と民族性を反映させた様式を生んだ。これによって イスラーム建築は、古典期よりも はるかに多様で豊かな結実を得たのである。

こうしたイーワーンをモスクに導入したことでわかるように、ペルシア人はアラブ人よりもだいぶ派手好みで、表面の美しさを重視する民族だといえる。それを顕著に示すのはイーワーンやピシュタークの上部である。正面は彩釉タイルでカラフルに飾られているが、裏側は 構造体むきだし で、ほとんど美的処理がなされていず、舞台裏の印象を与える。ファサードを立派に見せることだけが目的だったわけで、商業建築のファサードに大きく看板を立ち上げる、近代の「看板建築」の先がけと言えないこともない。

金曜モスクのミフラーブ前ドームと、列柱ホール

ムカルナスの発明と発展

イスラームの建築装飾は基本的に平面パターンであるのだが、そこから逸脱するイスラーム独自の装飾法がある。あたかも鍾乳洞における鍾乳石のような印象を与えることから、英語でスタラクタイトとよばれるが、アラビア語ではムカルナスという。数種の幾何学的なパーツが反復してドーム天井やイーワーンの天井を覆いつくし、しかもそれが彩色されたり彩釉タイルで仕上げられると、実に幻想的な効果を生む。とくにイスファハーンの王のモスクやシャイフ・ロトフォッラー・モスクのイーワーン、それにグラナダのアルハンブラ宮殿の二姉妹の間の天井などには目を奪われる。これは 弧を描きつつ広がる幾何学紋を立体化したものと言いうるが、下から積み上げる組積造としての石造やレンガ造の建物において、逆に上から吊り下がる鍾乳石のような造形であることが、非現実的な幻想性をもたらすのである。

ロトフォッラー・モスクのムカルナス

こうした特異な装飾はどこから生じたのであろうか。その原初的な形とされるのがレンガ造のドームを支持するスキンチの造形である。ザワレの金曜モスクにおいて、スキンチ・アーチの内側を造形的に処理すべく、三弁アーチが持ち込まれている。ドーム天井からの荷重はスキンチ・アーチが受けているので、この内側には構造的負担が少ないこと、左右の小アーチが前面に傾いているものの その度合いは小さいこと、加えて モルタルの接着強度が働くことによって 成立している。これが奥の垂直の小アーチと合わさって、巧みな立体的幾何学造形を生んだ。

ゴンバデ・ハーキ廟と、ザワレの金曜モスクのスキンチ

イスファハーンの北ドーム(ゴンバデ・ハーキ廟)などにも見られる方法であるが、イスファハーンの金曜モスクの西イーワーンでは、さらに大々的に行われた。半正方形プランの上に架かる半ドーム天井全体に、この方式を拡大させたのである。傾いた尖頭アーチが90度の角度で もたれあい、その内側に2つの曲面三角形をつくる。これが次々に積み重なって、それまで 誰も見たことのないような 大胆な立体造形を構成した。

イスファハーンの金曜モスク、西イーワーンのムカルナス

これは塗り仕上のないレンガ積みであるから、本当の組積造ではあるのだが、もしも モルタルを用いない空目地で積まれたなら、空中に傾いて持出した尖頭アーチは成立せず、全体が崩壊してしまうことだろう。モルタルの接着強度を併用して ギリギリ成立した組積造である。これをさらに細かく分割した多数の小面で構成すると、あたかも蜂の巣か鍾乳石のような幾何学天井となり、イスラーム世界の人びとを魅惑して、上掲の ロトフォッラー・モスク のように、12世紀から広く普及するのである。

石を水平に積みながら、少しずつ外に持ち出す「持出し構造」に このムカルナスを適用すると、彫刻的な張出し部を形成し、エジプトやトルコのミナレットのバルコニーでは定番の方法となる。そのように「石の文化圏」(エジプト、シリア、トルコ)では、ドーム天井や、それを支持するペンデンティヴ、そしてピシュタークやイーワーンの天井において、力の流れを判然とさせながら、力強く複雑な形態の石造ムカルナスを発展させていった。

カーイト・バイのミナレット、カイロ

カーイト・バイのミナレット、カイロ

ところが「土の文化圏」であるペルシアと中央アジアでは、それとは異なったムカルナスを展開した。表面装飾に徹することによって、組積造としての構造体から分離してしまうのである。レンガ積みの 持出し構造によるムカルナスの場合、形が大づくりになってしまうのと、レンガの表面の視覚効果が劣ることから、その表面をスタッコで仕上げて 彫刻したり彩色したりするようになり、さらには 彩釉タイルで覆うようになる。そのようにして 構造体が見えなくても良いのであれば、ムカルナスの表層だけを 構造体から離して吊ってしまっても 同じことではないか?

こうしてムカルナスを 構造体から分離させ、彩色したスタッコ・パネルやタイル貼りの石膏パネルとして、レンガ造のヴォールト天井から 木材を使って吊り下げるようになる。こうすれば、いかなる幻想的な形態も、超現実的な鍾乳石飾りも 意のままに、しかもカラフルに 作りあげることができるのである。アルハンブラ宮殿の 大ムカルナス天井は 周囲の壁にもたせかける度合いも少ないので、すべてがスタッコ・パネルであれば 相当な重量になってしまうはずだから、おそらくは 軽い木造の吊り天井にして、その上にスタッコを塗ったのではないかと思う。

修復中のムカルナスと、アルハンブラ宮殿のムカルナス

かつてのイランに よく見られた 半壊のムカルナス天井は、ヴォールト架構から吊られた 石膏パネルの組立てを 明瞭に見せていたものだ。イスラーム建築において、建築の一次要素と二次要素の乖離が これほど大きい例は ほかにない。こうなると ムカルナスは まったくのハリボテになり、本来のイスラーム建築が追求した、機能と構造と装飾が一体化した 質実剛健な建築から 大きく逸脱したことになる。イーワーンや彩釉タイルを導入して、建築の見た目の華やかさを重視した ペルシア人の性向をよく物語っていよう。

タイルとスタッコの装飾

イスファハーンの金曜モスクには、王のモスクよりも古い、それだけ「渋い」装飾が見られる。ひとつは色彩に関してだが、レンガの組積を顕しにしているところが多いが、中庭まわりにはタイル装飾もかなり見られる。それらはセルジューク朝に始まって、数世紀もあとのサファヴィー朝後期までいくつもの王朝が手を入れ続けたので、初期の、レンガの一面だけに釉薬をかけたものから、絵を描いた大判の彩釉タイルまでさまざまである。王のモスクやロトフォッラー・モスクに比べればずっと古拙な味わいがあり、また色タイルを唐草紋や幾何学紋に合わせて細かく切り抜いて張り込んだ「タイル・モザイク」などは、じっくり見るに値する。

渋いけれども見るに値するといえば、各王朝が増築したさまざまな列柱ホールには、4本柱で区画された一ベイづつの天井が、それぞれの時代を反映した種々のドーム架構となっていて、じっくり見ていけば興味が尽きない。

内部の重要な場所は、レンガ積みの上にスタッコ彫刻がほどこされている。最も豪華なのは、イル・ハーン朝のウルジャーイトゥが1310年に寄進したミフラーブで、その周囲は繊細なスッタコ彫刻で飾られている。この両側にある木造のミンバルともどもミュージアム・ピースで、金曜モスク随一の宝物として、保存・公開されている。

中庭に面する壁面と、ウルジャーイトゥのミフラーブ

(2019 /03/ 01)

|