エディルネの セリミエ

まず初めに、私が初めてトルコに旅行した時、それも 最初に足を踏み入れたのがエディルネの町だったことを書いた昔の文を転載する。そこへの旅の目的は、建築家シナンの最高傑作 セリミエ(セリム2世のモスク)を訪ねることだった。

トルコ建築の最高傑作は何かと問われれば、躊躇なく、エディルネにある セリミエ・モスク だと 私は答える。エディルネはビザンツ帝国時代の古名を アドリアノープルといい、コンスタンチノープルが陥落する前、90年にわたってオスマン・トルコの首都だったこともある ヨーロッパ側の都市で、町から一段高い丘の上に聳えるのが、16世紀の建築家 シナンが晩年に設計した大モスクである。 私は今までに3回訪れているが、最初に訪れたのは、1977年のことである。このモスクの写真を初めて見出したのが 何の本だったのか記憶にないが、それ以来、トルコに行く時には必ずこのモスクを見に行こう と心に決めていたので、冬のギリシアからエジプトへと旅した1977年、エディルネの場所を地図に捜した。(当時の日本では トルコのガイドブックが出ていなかった。)

それはギリシアとトルコの国境近くの町で、ギリシア側の国境沿いには 鉄道が通っていることを知ったので、ギリシア第2の都市 テサロニキ(サロニカ)から、夜行列車に乗って行ったのである。ギリシア側の町の名は カスタネア という。

セリミエ・モスク、払暁の遠望

セリミエ・モスク、払暁の遠望

朝、目が覚めて車窓からトルコ側の風景を眺めていると、はるか先の方に、4本のミナレットを従えた大ドームの セリミエ・モスクが現れた時には、ついにやってきたかと感動した。このモスクは 大平原の中、何キロも離れたところからも眺められる シンボリックな存在 なのである。そして、プラットフォームも改札もないが、列車が止まるので カスタネアの駅だと知れる所で 列車から地面に降り立ち、村人に教えられた道を歩いて、国境の検問所まで行った。小さな小屋でのパスポートと税関チェックのあと、踏み切りのようなゲイトをくぐり、ギリシアとトルコ両軍の 土手と塹壕の並びに はさまれたところ(国境線というのは、太さのない線分ではなく、幅 100メートルぐらいもある 帯地であることを 初めて知った)を、銃を構えた両軍の兵士に見守られながら 歩いて越えたことを思い出す。

エディルネは適度な大きさの地方都市で、歴史的建造物を多くかかえている。中でもシナンの最高傑作である セリミエ(セリム2世のモスク)は、そのモニュメンタルな外観もさることながら、その宇宙的な内部空間が 本当に素晴らしい。偶像や過度の装飾のない、すべてが幾何学的秩序で作られ、多数の窓からの光で満ちた巨大な空間は、宇宙そのものの表現のように思われるのである。

キュリエ(公共施設複合体)

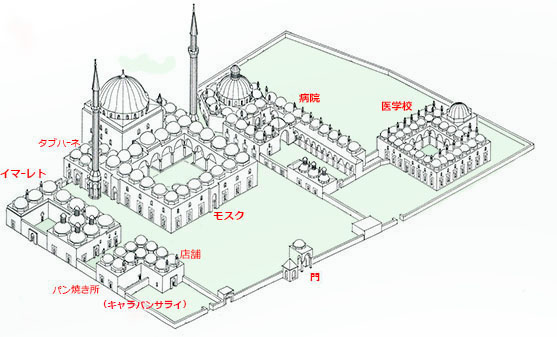

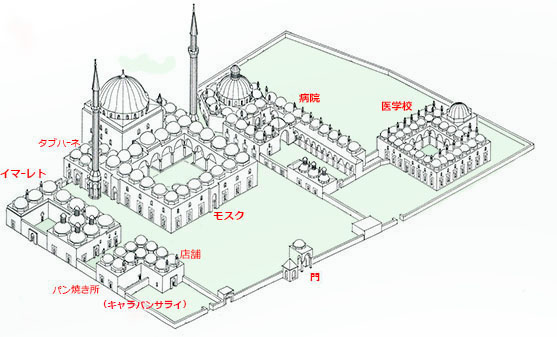

エディルネのバヤジト2世のキュリエ、アイソメ図

(From "Ottoman Architecture" by Dogan Kuban, 2007, Istanbul)

こうして、学生時代からの夢だったセリミエの大モスクを訪ねたのだったが、エディルネは イスタンブルに遷都するまでオスマン・トルコの首都だっただけに 多くの建築遺産があり、小都市ながら 魅力的な町である。なかでも セリミエに劣らず 私が感動したのは、西北の郊外にある、バヤジト2世のキュリエ (Küllie of Bayazit II) だった。

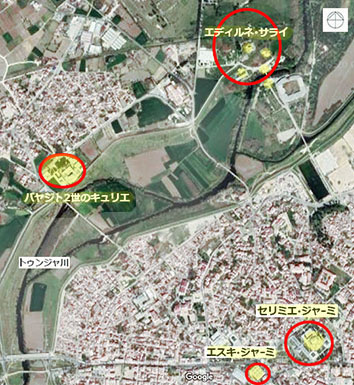

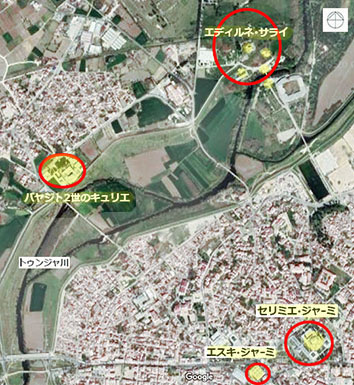

エディルネ市 北部の航空写真

(from Google Maps)

エディルネ市 北部の航空写真

(from Google Maps)

バヤジト2世のモスク、エディルネ

「キュリエ」とは何かというと、イスラーム圏においては、住民の福祉のための公共施設の建設が 中世から盛んであった。 学院や病院、公衆浴場や隊商宿、市場や救貧院、水路や給水所など、市民が社会生活を営むうえで不可欠の施設が、他のどんな文明よりも多く見られる。キリスト教では教会が学校や病院を併設することがあったが、イスラームには教会制度がないので、モスクがそうした施設の出資者となることはない。 また近代では行政が税金によって公共建築を維持・建設するのだが、イスラーム社会では必ずしも国家が公共建築を運営したわけではなかった。

では、何が かくも多くの施設を可能にさせたかというと、それは「ワクフ」と呼ばれる寄進制度である。王侯貴族に限らず、個人の資産のある人なら誰でも、その私財や収益を慈善的目的に用いるために一種の財団を設立し、私権を永久に停止、放棄することができた。「ワクフ」の語は 本来「停止」の意で、所有権や譲渡権の放棄を意味し、また慈善施設の財源や運営組織をさしても用いられた。 多くの場合、寄進者あるいはその子孫が管財人(ムタワッリー)となるので、財産を分散させない、あるいは均分相続による細分化を避ける という利点もあった。

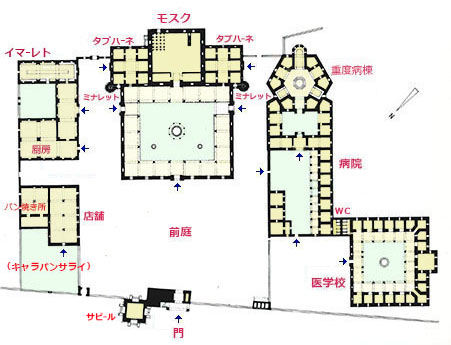

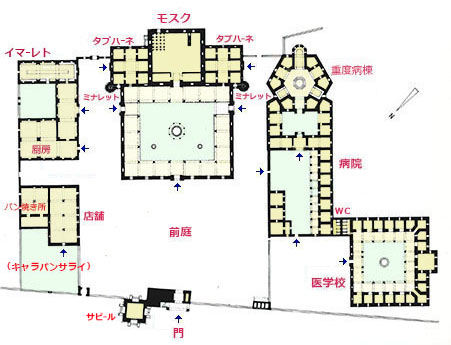

バヤジト2世のキュリエ 平面図(エディルネ)

バヤジト2世のキュリエ 平面図(エディルネ)

(アンリ・スチールラン『イスラムの建築文化』1987 より )

タブハーネとは、諸国行脚をするデルヴィーシュの宿泊所、

イマーレトとは、食堂と厨房、特に救貧食堂を言う。

パン焼き所と店舗の棟は、本によってはキャラバンサライとされている。

薄緑部分は 各施設の中庭、薄黄部分は 回廊を示す。

ワクフは 通常は特定の慈善目的に用いられるが、寄進財産が多ければ施設は大規模となり、また異なる機能の施設を併設することにもなった。とくに王侯(スルタン)が自身の廟を建てる場合、墓廟は本来イスラームの教義に矛盾するものであるから、これをワクフとして宗教施設や福祉施設を併設することによって、社会に受け入れられやすくすることもできた。そのようにして、他の文明にはあまり見られない公共施設複合体が、多くの場合モスクを中心としながらイスラーム圏の諸所に建設された。これをトルコ語でキュリエといい、とりわけオスマン朝において大発展することになる。最初のキュリエといわれるブルサのバヤジト1世の施設(14世紀末)では、モスク、学院、廟、浴場、隊商宿、修道所が、並列して建てらた。次のメフメト1世のキュリエも同じく分散型で、緑色(イェシル)のタイルで飾られたことから、イェシル・キュリエと呼ばれている。

モスクの回廊とミナレット

やがてこれらの施設は、より有機的に結合されたグリッド・プランの上の複合体となる。これを代表するのが、エディルネのバヤジト2世 (位 1481-1512) のキュリエ (1488) で、宮廷建築家の ハイレッティン (Hayrettin) が設計した。ここにはスルタンの廟はなく(バヤジト2世の廟は イスタンブルのキュリエ内にある)、モスクと病院、医学校、宿泊所、救貧食堂(イマーレト)から成る。全体のプランは左右対称ではないが、すべてが格子のグリッドと、交錯する軸線の上に乗って、まるでプレキャスト・コンクリートのプレファブ建築のように、アーチ、ドーム、尖塔がリズミカルに反復し伸び広がっている。イスラーム建築の幾何学的精神というものを、これほどよく示す建築アンサンブルはない。

エディルネの キュリエのイマーレトと、バヤジト2世の胸像

エディルネの キュリエのイマーレトと、バヤジト2世の胸像

シナンの手になるセリミエのキュリエでは、弟子のダウド・アーが店舗街(バーザール)を設計して付加した。現代の目からは、公共建築と商業建築との複合というのは奇妙に映るかもしれない。しかし、ムハンマドが もともとは商人であったことが示すように、イスラームというのは きわめて実際的な宗教であって、商業施設とモスクとは何ら矛盾なく共存していた。というより、ワクフにとっては 施設維持のための財源として、バーザール、ハンマーム、ハーンといった要素は必須であった。ワクフの最初の寄進財産は建設費に用いられ、商業施設の賃貸料や使用料が維持費に充てられる。管財人は慈善事業の遂行とともに、そうした収益をあげる経営手腕をも期待されたのである。

オスマン朝の第8代スルタン、バヤジト2世はコンスタンチノープルを陥落させたメフメト2世(征服王)の息子で、父がイスタンブルにファーティフ・モスクの大規模なキュリエ

を作ったことに刺激されたのか、生涯に3つのキュリエを設立した。スルタン位を継ぐと (1481) まもなく前任地のアマスヤに「バヤジト2世のキュリエ」の建設に着手した。それが竣工したのは、エディルネの 1488年よりも2年早い1486年だった。エディルネの15年後には イスタンブルにも「バヤジト2世のキュリエ」を作ったが、建築的に最も優れているのはエディルネのものだった。

ブルサで確立したキュリエの思想は、しかし建築的には、配置の上でも意匠の上でも あまり統一感がなかった。イスタンブルのファーティフ・モスクのキュリエは 逆に全体が画一的で面白みに欠けていた。それらに対してエディルネでは、各要素がそれぞれの目的・機能に応じて自由に振る舞いながら、全体が確固とした幾何学的秩序を形成して、バッハの『フーガの技法』のような 完璧なアンサンブルを達成しているのである。

アマスヤとイスタンブルの キュリエ

オスマン朝の宮廷には、王立のモスクをはじめとする施設を設計する 建築家集団がいた。現代の建築設計事務所にも似て、王家や大臣の依頼を受けては 主任建築家の指揮のもと、種々の建物から橋、都市の水道施設にいたるまでを設計した。スルタンが代わるごとに主任建築家も代わるのが常だったが、シナンだけは スレイマン1世(壮麗者、立法者)、セリム2世、ムラト3世の3代のスルタンに仕えた。スレイマン帝の祖父にあたるバヤジト2世の主任建築家は ハイレッティン・アーであったから、アマスヤのキュリエも エディルネのキュリエも 彼が設計した。若き日のシナンはハイレッティンのもとで修業したろうから、シナンの師であるとも言われている。

ハイレッティンは 代表作のエディルネのキュリエが傑作なので、非常に優れた建築家であったろうと思われるが、その生涯について、詳しいことは何も明らかでない。シナンがあまりに偉大だったので、その陰に隠れてしまったとも言えるだろう。しかし、シナンが同時代(16世紀)のヨーロッパのミケランジェロに相当するとするなら、ハイレッティンは、フィレンツェのサンタ・マリア・デル・フィオーレ (1434) を設計した ブルネレスキに相当するのではあるまいか。

バヤジト2世のモスク内部

エディルネの「バヤジト2世のキュリエ」は モスク、イマーレト、キャラバンサライ、タブハーネ、病院、医学校から成り、それらが異なった機能の 大小 幾棟にも分かれているにもかかわらず、完全にひとつの幾何学的秩序に則っていることに、初めて訪れた私は驚愕し、感動したのだった。まるでフランク・ロイド・ライトが 砂漠の上にくまなくグリッドを引き、遠く離れて建つすべての施設をそのグリッドに乗せて配置、設計したのと同じだった。アマスヤやイスタンブルとちがって、都市の郊外に十分な広さの土地を得られたからでもあるが、しかし今から600年も昔に、これだけの仕事は 並みの建築家にできることではない。

モスクは小規模ではあるが、立方体の礼拝室に単一のドームを架け、その推力(押圧力)を支持するのに半ドームも用いず、バットレスも設けずに、ただ壁厚だけで処理してしまって幾何学的純粋性を保った腕も尋常ではない。そうした感覚と技術が、すべての建物とその細部に貫かれている。しかも、その幾何学的秩序を乱すものは 広い境内に何ひとつとして無い。まだ多くのオスマン建築を見る前だったので、私の受けた印象は実に強烈だった。

キュリエの病院と医学校

ペルシア語で病人のことをビーマールということから、ペルシア語の「ビーマーリスターン」、あるいは「マーリスターン」が 病院をさす言葉としてイスラーム圏で最も広く用いられる。アラビア語では「ダール・アッシファー」というが、トルコでは「ダーリュッシファー」、あるいは「ビマルハネ」の語を用いた。建築的に保存のよいものは、シリアのアレッポ(アルグン)や ダマスクス(ヌール・アッディーン)のビーマーリスターン、トルコのディヴリイや エディルネ(バヤジト2世)のダーリュッシファーである。その内、ダマスクス以外の3つが精神病院(癲狂院)であったというのは驚きで、中世において精神病者を狂人として抹殺するのでなく、病院で治療しようとしていた点において、ヨーロッパよりもずいぶんと進んでいた。

トルコでは 1205年にカイセリに建てられたのが一番古く、次いでシヴァスに医学校と組み合わされたカイウース病院が 1217年に建てられた。当時の病院の建築形式は、やはりマドラサに倣ったので中庭式をとり、その中央には泉を設けた。患者にとっては好ましい環境であったろう。

バヤジト2世のキュリエの病院

バヤジト2世の精神病院内部

15世紀になってエディルネに建てられたバヤジト2世のダーリュッシファーは、医学校(トゥマルハネ)と組み合わされて、いっそう完成度の高い建築となっている。シリアのアルグンの病院が都市型建築で、都市の網目に埋没しているのに対して、こちらは都市郊外の田園型で、広い敷地に キュリエの一部として、のびのびと配置された。医学校との微妙な位置関係は、両者のあいだにあるトイレを背中合わせにして、給排水を1ヵ所にまとめたから らしい。また病院の入口が側面にあるのは、キュリエの中心施設であるモスクとその前庭がそちら側にあるからである。

エディルネの病院は 精神病院(癲狂院)として知られているが、設立ワクフの記録では 医療範囲を限定しない「総合病院」であったらしい。前庭は不整形で、入口側の片側に事務所や厨房があり、反対側に柱廊と病室の列がある。奥の短辺側には 病棟への入口があって、ここからは完全にシンメトリーとなる。小中庭の奥は六角形の重度病棟となり、その中央ホールには八角形の水槽が設けられた。高いドーム天井で覆われ、抑制された装飾のこの白いホールは シトー会の修道院のような印象を与える。この精神的な空間で、生演奏による 病者への音楽療法も行われたという。

これらのビーマーリスターンもダーリュッシファーも、伝統医学が近代医学に置きかえられるにつれ、ハンマームとちがって 現在では用いられなくなり、文化財として保存されている。エディルネのものは トルコの伝統医学の博物館になっている。

バヤジト2世のキュリエの医学校

エディルネ・サライ(宮殿)

病院の前庭から中庭への入り口、 井戸の左側の部屋では、私がよく知らなかったエディルネ・サライ(宮殿)の資料が 豊富に展示されていた。近年 小さな本も出版されたので、それらの図版を借用して、今はないエディルネ宮殿を紹介しておこう。初めに建設したのはバヤジト2世の父のメフメト2世であるが、スルタン位を継いだバヤジト2世も当然居城として、手をいれたことだろう。次第にイスタンブルのトプカプ新宮殿に移転したとしても。

宮殿はアラビア語やトルコ語で「サライ」というが、この言葉は時代により 地域により 広い意味をもち、隊商宿のような宿泊所をも サライという。宮殿として最も名高いサライは、オスマン朝の首都イスタンブルのトプカプ・サライであろう。ところが そこを訪れて意外なのは、大帝国のスルタンの宮殿だというのに、ヨーロッパのヴェルサイユ宮殿やホーフブルク宮殿のような巨大性やシンボリックな威容が まったく見られないことである。

敷地は広大であっても、建物はいずれも小規模で、あたかも コティッジが散在する牧歌的な別荘地でもあるかのようだ。かつてテントで移動していた 遊牧民としてのトルコ人の出自を反映しているのかもしれない。イスラーム初期には城塞風の大宮殿もあったものの、近世文化の爛熟期においては、逆に小さなスケールの快適な空間を連ねた「楽園」のイメージとして作られるようになる。トルコばかりでなく、グラナダのアルハンブラ宮殿しかり、デリーやアーグラの ムガル朝宮殿しかり、ダマスクスのアズム宮殿しかりである。巨大趣味はモスクにこそ適用されたものの、宮殿はあくまでも そこに住む貴顕のための住居の延長として捉えられたのである。

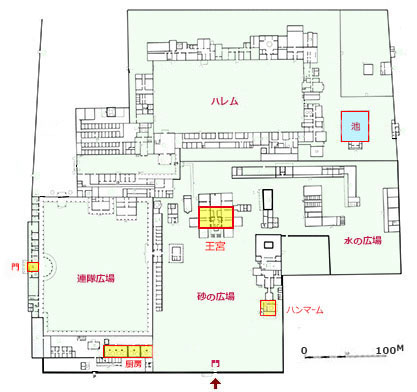

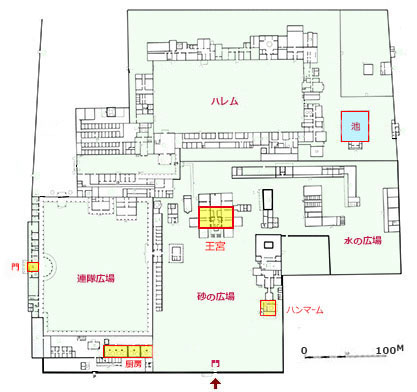

エディルネ宮殿の 平面図と 鳥瞰図

エディルネ宮殿の 絵葉書と望楼

エディルネ・サライ(新宮殿)は、コンスタンチノープルを 1453年に陥落させて征服王と呼ばれたメフメト2世 (位 1444-45, 1451-81) によって 15世紀半ばに創建された。勿論それ以前にもエディルネには、 メフメト1世 (1413-21) 以来の宮殿はあったので、それをエディルネ旧宮殿と呼び(現存しないが)、メフメト2世によるものは新宮殿と呼ぶ。これをトルコでは、単にエディルネ・サライ (Edirne Sarayi) と呼ぶようである。

メフメト2世が15世紀後半にイスタンブルにトプカプ宮殿を建設して転居すると、エディルネはオスマン宮廷の夏の離宮として使われるようになった。メフメト2世の息子であるバヤジト2世がキュリエを作ったのはエディルネ宮殿の少し後ということになるから、エディルネを去るにあたっての、福祉施設としての置き土産だったのであろうか。

バヤジト2世はスルタン位継承後、エディルネとイスタンブルのどちらを主な居城としたのかは不明だが、宮殿よりもキュリエの建設に熱心だったように見える。エディルネ新宮殿は ほぼそのまま受け継いで、ここで執政したのではなかろうか。エディルネ宮殿が特に発展したのは、後の16世紀のスレイマン大帝 (位 1520-66) の時代と、17世紀のメフメト4世 (位 1648-87) の時代とされ、後者は いわゆる「チューリップ時代」の幕開けだった。

エディルネ・サライを訪れると、まず アプローチ道路の真ん中に、シナンが設計したとも伝えられる アダーレト・カスルという7層の塔に出会う。1561年の建立で 上級裁判所だったというが、最上階は敵の襲来に備える望楼 (Belvedere) だった。屋根は 近年の復原である。川側が正面で、石造橋と軸がそろっている。橋の先に宮殿の入口があり、広い敷地に城郭の遺跡、復原されたハンマーム、イマーレトなどがある。ハレムというのは、王母をはじめとする 女子の区画である。

エディルネ宮殿 平面図

(From "Ottoman Architecture" by Dogan Kuban, 2007, Istanbul )

エディルネ宮殿 平面図

(From "Ottoman Architecture" by Dogan Kuban, 2007, Istanbul )

このプランを見ると、バヤジト2世のキュリエで見たのと同じように、幾何学的秩序を感じる。それは、後のイスタンブルのトプカプ宮殿とは大いに違って、建築家が全体計画を立てて一度に建設されたもののように見える。これに比べるとトプカプ宮殿は、その都度 異なった建築家によって 順次増築されていったもののように見える。もちろんエディルネでも皇帝や大臣が増築を行っていたであろうが、全体の骨格とゾーニングは くっきりしている。比べて トプカプ宮殿は、とらえどころが無い。

エディルネ宮殿の復原立面図

エディルネ宮殿の復原立面図

露土戦争とバルカン戦争によって、19世紀末から20世紀初めに エディルネ・サライの建物は ほとんどが失われてしまったが、近年の発掘によってプランは明らかとなり、少しずつ 建物の修復・再建が行われている。

エディルネ宮殿の遺跡とハンマーム

エディルネ宮殿の厨房と、メフメト4世の宮殿

エディルネ宮殿の厨房と、メフメト4世の宮殿

( 2020 /05/ 01 )

|