|

|

||

|

|

||

9月14日、Helix-H88 が発表されました。それまで、衝動買いした、FE88ES-R用の3D-スパイラルホーン・スピーカーの製作のプランを練っていましたが、水平モデルが登場し、Helix-H75 のサイズと、FE88ES-Rの標準箱のバスレフのサイズから、280H X 160W X 230D のものを検討していました。 そんな時にタイミング良くHelix-H88が発表された訳けです。Helix-H88は、280H X 150W X 220D ですので、私が検討していたサイズが若干大きいのですが、真鍮のアダプターリングを使用するので、幅は160ミリくらいが妥当なのと、奥行きも10ミリ大きく、ほんの僅かな空気室の容量をアップしていることにより、H88 のF特の700Hz あたりから上が階段状に高くなっているところが若干抑えることが出来るのではないかと考えた訳けです。 さて、Helix-H88改 の"改"は、改良の"改"になるのか、それとも、単なる改造の"改"になるのかどちらになりますでしょうか。 |

||

| <2004年10月29日> | ||

|

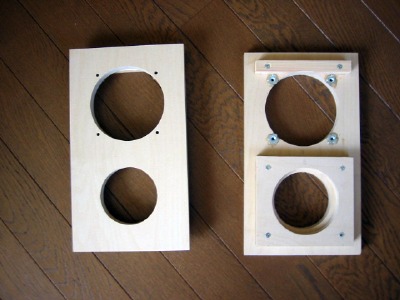

15ミリの厚さのフィンランドパーチを使用した、カット加工がようやく出来上がってきました。 今までは、簡単なカットのみ注文して、穴あけや、細かな加工は自分で行っていましたが、見積りをとったら意外にも安かったので、頼んでしまいました。 流石にプロの出来は違います。 その代わり、図面だけは、ちゃんと製図して注文しました。特にスピーカー加工を良く知っているところとは違いましたので。 |

|

|

まるで、バームクーヘンのようです。 | |

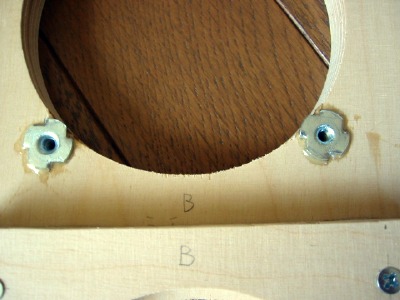

| <2004年10月31日> 製作時間があまりとれないので、本日は、スピーカー端子の取り付けの穴あけと、アダプターリンク゜を取り付けの為の、ツメ付きナットを取り付けました。 アダプターリングのセットには、ボルトやワッシャーなども添付されていて、Bタイプの鬼目ナットも添付されていましたが、打ち込むタイプなので躊躇しました。 今までの製作では、Eタイプの鬼目ナットを使っていましたが、今回は、作業性の良いツメ付きナットにて処理しました。 |

||

| <2004年11月3日> | ||

|

ホーンを取り付ける裏板の部分は、自分でカットしました。 出来上がり精度に関係ないところぐらいは、自分でしないと・・。 |

|

|

|

|

|

ツメ付きナットは、エポキシ接着剤にて固定していますので、多少周りにはみ出ていますが、見えないところですから、これで良いんです。 ツメ付きナットは、打ち込んで取り付けるのではなく、私の場合は、アダプターリングを外側より取り付けて、取り付けの穴からボルトにて締めこんで行くと、難なく取り付けが出来ます。 |

|

| <2004年11月13日、14日> 先週の土曜日、日曜日は何も出来ませんでした。 愛車のオルタネーターが壊れてしまった為、バタバタしていました。 昨日と今日は、家事を終わらせてから、補強の桟の取り付け作業をし、やっと終了しました。 まぁ、のんびりと製作を楽しみましょう。 <2000年11月23日> スパイラルホーンの前面の見える部分を塗装しました。 LUXMAN MQ60のボンネットを塗装したときの余りで、カントリーブルーの水性スプレーで塗装しました。 ちょっとエンビ管の色と似ているのですが、きっと出来上がりは良いのだろうと思っています。いや、思う事にしています。^^; |

||

|

|

|

|

||

| <2004年11月27日> | ||

|

|

|

| フィンランドパーチの表面には木目と垂直方向に細かいプレーナーの痕が残っていて、少しざらざらします。 ホーンの取り付けの前や、組み立て前に、#120のサンドペパーで、軽くサンディングします。 勿論、サンダーにてのサンディングですが、防塵マスクは健康の為してください。また、必要により防塵メガネもかけるようにすることをお奨めします。 サンディング後、すぐ用事が出来て外出しましたが、防塵マスクの跡が口の周りにクッキリついてしまって、ちょっぴり恥ずかしかったです。 ホーンは、アロンアルファにてホーンを裏板に差込んだ状態で隙間より、流し込み接着しました。 |

||

| <2004年11月28日> | ||

|

|

|

|

本日は、フエルトを貼る作業で終わりました。 試しにスピーカーを取り付けて、BOXを組み上げた時に内部の干渉などないかを確認しました。 |

|

| <2004年12月4日、5日> | ||

|

|

|

|

|

|

| 天板を除き、ボンドでいっきに接着しました。 但し、天板は、ボンドがつかないように、一緒に組み上げます。 クランプなどは、所有していませんので、REBOX1号を重石としました。 接着では、速乾のボンドは使用しないで、通常のものを使用します。そのほうが、板を張り合わせた後の微調整の時間があり、作業性が良くなるのと、時間をかけて木材に浸透した方が強度は大きくなります。 ウッドカヌーなどは、作業性を良くする為にポットライフの長いエポキシレジンを使用しますし、木材にエポキシを浸透させるようなことも行います。 ホーンを支えるために、ウッドフラワー(木紛)とエポキシを混合したパテは、使用しませんでした。 裏板のホーンを挿入している穴がピッタリとフィトして十分支えているうえ、接着しているので、この大きさであれば、その必要を感じませんでした。 橋かけ板 (Bridge plate) を、後から取り付けようとしたところ、内側の幅、丁度にカットした為、取り付ける事が出来なくなり、画像のように角を少しカットして、カットしたほうから少し回転させて収めました。 サーモウールは、橋かけ板を取り付けるときに挟み込んでいます。 最後に、天板を十分なボンドにて接着取り付けました。 |

||

| <2004年12月某日~某日> | ||

| 全て組みあがった後、ほんの僅かな隙間(コンマ数ミリ)でも、周りにマスキングテープを貼ってから、木工パテを押し詰めておきます。 その後、#120のサンドペーパーをサンダーに付けて全体をサンディングします。 |

||

|

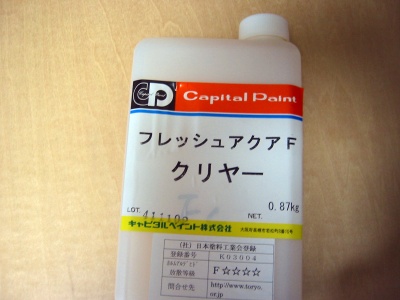

水性ウレタン塗料をハケ塗りします。 今までは、カヌー製作で使用したものがありましたので、それを使いましたが、エポキシを劣化から守る紫外線吸収剤が含まれていて、マリン用と言うこともあって価格的にも1クォート(約0.95L)\6,800.は、少々高いです。 使い切ってしまいましたので、再度、水性のウレタン塗料が使いやすいと思い、見つけたのが、フレッシュアクアFと言うもので、0.87㎏缶\5,500.と、これまた、少々高いのですが、レベリング性が高いので、ハケ塗りには最高なのと、臭いもなく、乾燥時間が2時間と言う短時間なのが気に入りました。 もっとも、今まで使用していた、システムスリー社のWR-LPUもとても扱いやすかったです。 初めBOXを立てて、全体を塗りましたが、薄く塗っても垂直面にタレが出てくるので、乾いてから、再度、#240にてサンディングし、塗装面を上にして、一面づつ時間はかかるのですが塗っていきました。 |

|

| このウレタン塗料は、間にサンディングを含めて標準2度塗りですが、私の場合は、3~4度の重ね塗りをしました。 実際には、重ね塗りで、鏡面仕上げにする場合は、フレッシュアクアFサンディングと言う商品があり、これを塗装工程の初めにサンディングを入れて2度塗りしてから、フレッシュアクアFを2度塗りするような、メーカーの指定があります。 ツルツルのピカピカ仕上げにしたい場合は、この方が良いと思います。 |

||

| <2004年12月26日> | ||

| 本日の夕方、やっと完成しました。 | ||

|

|

|

| スピーカー端子 CS1-G(RitSelect)に、スピーカーケーブル SFC-110(Fostex)、金メッキのファストン端子を、銀半田にて接続、木ねじで固定し、リング及びユニットを取り付けました。 | ||

|

|

|

あくまでも、私の個人的な所見であることにご理解願います。 まだ、数曲のソースしか聴いていませんが、まずビックリするのは、音の定位がはっきりしていて、臨場感があり、非常にクオリティーが高いことです。 まず、透明感といいますか、とてもクリアーで、解像度も高く感じます。中高域の質感が良く、ボーカルも女性、男性ともに生々しく、艶やかで切れの鋭い高域など、今までの作品に多少なりとも不満なところが見事に解決しています。(他の作品もすばらしいところが沢山ありますが・・) 低域については、今回聞いたソースそのものの情報量が少なかったようです。全域に渡り、フラット感があり、低域が中高域を邪魔にしていない、さわやかさを感じるバランスとなっているようです。 エージングも済んでいない状況で、これだけのパフォーマンスには関心します。 このH88改は、3Dシステムと一緒に使用すると良いかも知れません。 ただ、コストパフォーマンスなど総合的な所見としましては、Helix-L102の素晴らしさを見直しています。 その意味では、Helix-H75も製作してみたいものです。 |

||

|

|

||

| <2005年1月某日> | ||

|

|

低域は、さりげなく、ちゃんと出ています。 L102のような低域の主張はありません。 昨年より、佐藤正美 氏のアルバムを良く聴いています。 |

|

|

|

||

|

|

||