今年も恒例「ハムフェア−」が東京ビッグサイトで8/23、24の両日開かれた。

今年も恒例「ハムフェア−」が東京ビッグサイトで8/23、24の両日開かれた。

ここ数年、全体的な雰囲気はあまり変わらない。目立つのは60〜70代前後の年金生活で悠々自適の高齢男性。活気があった1990年代のハムフェア−で見られた20代〜30代層は少数派だ。無線に限らず「昭和趣味の王道」の将来には不安が過る。毎年言っている事だが。

会場では年少者対象のスタンプラリーが開催されていた。どれほどの人が参加したのかは解らないが、若い人達を取り込むのは難儀な時代だ。

ところでこの夏公開された宮崎駿監督『崖の上のポニョ』の劇中にアマチュア無線が登場する。

V型ダイポールアンテナや50MHz帯で交信するシーンとかコールサインもJA4の2コールが使われていたりして、それなりに臨場感があった。

こういった人気アニメに触発されてアマチュア無線に興味を持つ年少者が増えるとよいのだが。何事も始めるきっかけはテレビや映画のシーンを見てというケースは少なくあるまい。

自分も恐らくは無意識のうちに何か無線に拘わる創作物に影響されたのかもと思う。

それはさておき、ビッグサイト正門前では名物「風力発電おじさん」が今年も頑張っておられた。この方ももう70代ではなかろうか?

14時過ぎに到着したのでチケット売り場には列もなくすぐ入場出来た。

今回は溜め込んでしまったQSLカード900枚前後まとめて持ってきた。ちょっと気を許すとカード発行が疎かになって一年半分留ってしまった。

未だハムログを導入していないので発行は酷く手間暇かかってしまう。

会場内で回る場所は毎年同じ。たとえば日本短波クラブのブース。ここも年配者グループで占められているがなおも健在である。

反面自分と同世代のサークルや知り合いに出会う機会は年々少なくなる一方。今回会場で出会った知り合いはひとりだけ。寂しい限りだ。

反面自分と同世代のサークルや知り合いに出会う機会は年々少なくなる一方。今回会場で出会った知り合いはひとりだけ。寂しい限りだ。

1970年代BCLラジオを展示しているサークルがあったのでちょっと覗いてみる。BCLブームで育った世代がそろそろ社会人現役引退して再びBCL復活?なんて時代になったのだろうか?

今回も特定小電力無線機を持参してワッチしていたのだがタイミングが悪かったのか昨年のような盛んなQSOを聴く事が出来なかった。特小ユーザーのサークル自体は参加していたようなのだが残念ではある。もしかして使用チャンネルが別だったのかもしれない。

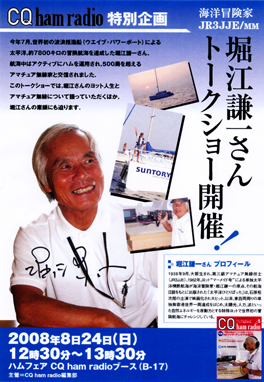

さて、二日目日曜日にCQHam Radioのブースでヨット冒険家JR3JJE堀江謙一氏のトークショーがあったので見てみる。

さて、二日目日曜日にCQHam Radioのブースでヨット冒険家JR3JJE堀江謙一氏のトークショーがあったので見てみる。

堀江氏は何処にでもいるおじさんという感じ。講演会慣れしていてスムーズな進行だ。イベント後にサイン会みたいなものがあったので並んでサインを頂く。

その際握手してもらったのだが凄い握力であった。

とても70歳とは思えぬ。

総じて日本の70代前後の日本男子は妙に力強い。このような頑丈でタフな世代が戦後日本を引っ張ってきた訳だ。アマ無線界もおそらくこの世代が持っている財力で辛うじて成り立っている感がある。企業ブースでもそんなリッチ向けの超高級無線機が目立つ。

しかし若い世代が育たなければアマチュア無線の未来もない訳で複雑な思いである。

ところでモーターバイク搭載用の無線機が企業ブースで紹介されていたが、特段バイクブームでもないのにどうして?という感じもあるが何かしら目算でもあるのだろうか?

今年も自分にとってこれといった目を引く新製品はなかった。もっともハードにそれほど関心がない文系無線家なのでいつものことだが。

ステージでは日本人宇宙飛行士が国際宇宙ステーションからQRVする抱負を語るビデオメッセージも流されていた。これも期待したいところ。

交信は無理でも受信にはチャレンジしてみるか。

天気が悪く例年の夏らしさが欠けた二日間で残念だったが、とりあえず今年のハムフェア−も無事終了である。

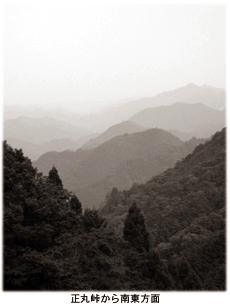

6.移動運用その54/埼玉県飯能市正丸峠移動(2008.8.3)

2年ぶりのフィールドデー移動運用。

2年ぶりのフィールドデー移動運用。

場所は埼玉県奥武蔵の正丸峠というポイント。標高は633m。都心から約60Km程北西にある。ここも昔からアマチュア無線移動運用のメッカだったところ。

アクセスは西武秩父線正丸駅から徒歩1時間程とガイドブックには紹介されている。距離にして2km強。

先日訪れた同じ西武池袋線沿いの日和田山とは違い若干ハードなハイクになりそう。

今回は堂平山の教訓からハイク用の地図とガイドブックを持参する。西武鉄道発行の奥武蔵ハイキングマップも忘れない。今回は伊豆ガ岳編が使える。

朝、西武新宿線鷺宮駅を午前6時15分頃発の準急で所沢へと向う。所沢で西武池袋線6時47分発飯能行きに乗り換え。飯能に7時11分着。飯能からは7時22分発の西武秩父行きの各駅停車に乗り込む。西武線は乗り換えが比較的スムーズに出来て便利だ。

正丸駅に着いたのは7時53分。ハイカー数人が下車。殆どが50〜60代男性。駅近くの崖では土砂崩れ防止工事が進行中。そういえば数年前の豪雨被害で被害を受けた報道を思い出した。

正丸駅に着いたのは7時53分。ハイカー数人が下車。殆どが50〜60代男性。駅近くの崖では土砂崩れ防止工事が進行中。そういえば数年前の豪雨被害で被害を受けた報道を思い出した。

それはさておき、この日は朝既に30度を越していると思われる位の暑さ。日中は35度近くになる予想だ。

これはきつい。

何もしていなくともこの気温はしんどいが、ましてや山登りというタイトなアクションを伴えばその過酷さは如何ばかりか?

さて、正丸駅を出発し道標に従い正丸峠へと向う道を歩む。駅から姑くは鋪装された道を民家を縫うように登る。

風は爽やかだが足が重い。この暑さで最初からダウンぎみ。運動に慣れていない身体には心底きつい。歩き始めて10分程で移動運用を諦めたくなる程しんどい。

更に30分程沢沿いに行くとやっと山道に。木立の中は比較的涼しいのでなんとかしのげる。身体も慣れてきたのでペースは多少よくなった。

更に30分程沢沿いに行くとやっと山道に。木立の中は比較的涼しいのでなんとかしのげる。身体も慣れてきたのでペースは多少よくなった。

しかし暑さは水分をどんどん消費し息も上がる。汗が止めどなく吹き出る。

救いだったのは渓流の水だ。これが冷たくて気持ちがよい。ペットボトルに詰めて時々身体に浴びせる。

行程は殆ど沢沿いをよじ登る感覚。道がハッキリしない場所もあり俄に不安にはなるが、上方の尾根沿いを通る車道から車両の走行音が時たま聞こえたので登る方向は間違っていないはずだ。地図も逐一チェックしているので大丈夫。

最後の急な上りは本当にきつかったが、正丸駅から1時間20分程でなんとか正丸峠に辿り着く。

だが堂平山の時のような爽快感は得られなかった。

ここには鋪装された車道沿いに茶屋があるだけの殺風景な場所。視界もあまり開けておらず唯一南東の方角が狭く見渡せるだけ。好天時には新宿も臨めるらしいがこの日は生憎靄っていて何も見えない。

地図を見ると更に登ったところに展望台があるらしいが、暑さで体力の限界。もうこれ以上登る気力は失せていた。

地図を見ると更に登ったところに展望台があるらしいが、暑さで体力の限界。もうこれ以上登る気力は失せていた。

しかたなく、この茶屋の脇にある石碑の隣で運用する事にする。

日陰もないので持参した折り畳み傘で陽射しを凌ぐ。この峠には頻繁にバイクや自転車のツーリングハイカーが訪れて慌ただしく落ち着けない。

苦労して登ってきた割にはNGなロケーションである。

以前は正丸駅からここまで路線バスが走っていたらしい、正丸トンネルが出来てから需要が薄れ今は廃止されているとか。バスがあればどれだけ楽で安全に早く来れたろうと考えるが、堂平山同様、自家用車がないと不便この上ない場所だ。

午前10時前より運用を開始。しかし疲労と暑さ、電波の飛びも思った程良くないとあって正午に一旦運用を止めて茶屋に避難する。

だがこの茶屋も落ち着けない。ジンギスカン料理がメインの店らしく、なんだか一見さんお断りみたいな雰囲気もあってドリンクと休憩だけでは居心地が悪い。風が抜けて気持ちがよい場所ではあるが早々に店を出る。

だがこの茶屋も落ち着けない。ジンギスカン料理がメインの店らしく、なんだか一見さんお断りみたいな雰囲気もあってドリンクと休憩だけでは居心地が悪い。風が抜けて気持ちがよい場所ではあるが早々に店を出る。

高尾山や奥多摩御嵩山の茶屋とは全然雰囲気が違う。正直あまり良い印象ではなかった。

因にこの茶屋で峠のステッカーを販売している。どうやら正丸峠はバイクコミックの舞台でもあるらしくその影響だろうか。

ちょっと高いが取りあえず記念に一枚購入。

この茶屋以外、何もないところだからこの峠に居ても意味がない。地図を見るとここから車道をちょっと下ったところに「正丸峠ガーデ ンハウス」なる施設があるようなので場所を変える事にする。この辺りからも正丸駅に降りられる道が記されているので帰りはこちらのルートにしようと考えた。

ンハウス」なる施設があるようなので場所を変える事にする。この辺りからも正丸駅に降りられる道が記されているので帰りはこちらのルートにしようと考えた。

だがこの判断がとんでもないことに。

マップに従って車道を歩むが、行けども行けどもそんな施設は見当たらない。その上歩道などない道路だから時折バイクがコーナーを攻める感じで疾走してくるので危なくて仕方ない。3キロくらい下って「これはおかしい」と思い、結局引き返す羽目に。この車道を下っても正丸駅とは全然違う方向に行ってしまうからだ。

往復6キロ近く無駄にアップダウンした計算になる。全くもって時間と体力の浪費であった。

もうへとへと。

後で知ったがこの「正丸峠ガーデンハウス」は2005年に閉鎖されているとか。持参したハイキングマップには記されていたのでてっきりまだ存在していると思い込んでいたが、まさか最近閉鎖されたなんて思いもよらなかった。

そう言えば途中にアマチュア無線用と思われるタワーと八木アンテナが放棄された場所があったが、あそこがガーデンハウス跡なのだろうか?

看板も案内図もなく、また正丸駅へ向う道への道標も見当たらなかったのでまったく気が付かなかった。ちょっと奥の方に立ち入り禁止の柵が設けられているのがみえたのでその先にあったのだろうか?

いずれにしろ不案内だ。

ガイドブックには「気軽に楽しめるハイキングコース」みたいな感じで紹介されているが、実際行ってみると道標がなかったり足場が悪かったりと慣れない者にとっては危険に感じる場所が多い。

ここに限らず寂れつつある奥多摩や奥武蔵のハイキングコースの立ち枯れ方は著しい。曾て若者や家族連れで賑わった観光地も閑古鳥が鳴いて登山道の整備も疎かになり危険性も増しているような。

この正丸峠も20年位前はバスでも行けたのだから利便性はどんどん低下している。いずれは江戸時代並みの修行僧のみしか立ち入れない辺境に戻るのではなかろうか。

それはさておき、やっとのことで正丸峠に引き返せたのは14時30分。コンテストはあと30分で終ってしまう。

結局、朝早くから出発したのに交信局数は0.5w運用で430MHz6(CW4、SSB1、FM1)、144MHz13(CW10、SSB3)、50MHz17(CW13、SSB4)トータル36局のみ。フィールドデーコンテストでこの結果なのだからがっかりである。

コストパフォーマンスの悪い移動運用となってしまった。

15時半頃下山開始。元来た道を素直に降りる。森の中はヒグラシのセミ時雨と沢の流れる音のみ。

15時半頃下山開始。元来た道を素直に降りる。森の中はヒグラシのセミ時雨と沢の流れる音のみ。

非常に神聖な気分になれる。

ただ、このような体力消費と多少の危険を含む山登りハイクは極力避けたい。目的はあくまで無線運用なのだから目的地に行くまでに時間と体力を食われるハイクは正直辛いものがある。

ハイク用の靴や装備も所持してない。いつも普段履くスニーカーみたいなものしかない。ハイクに関する知識も乏しい。つまらぬミスで怪我などしたくはないが否応無しに山の中は危険が潜んでいる。常に単独行なのでアクシデントを想定するとゾッとする。

携帯電話も圏外だと電池を消耗し、全く使用していないのに電池切れとなってしまう。

かつては公共交通機関で行けたポイントも今では車がないと容易に移動する事が出来ないのも難点だ。

堂平山の時もそうだったが、この奥武蔵移動は徒歩の場合、苦労する割には得られるものが少ない。移動運用スポットも限られており微妙に運用場所がずれただけでまったく局数を稼げなかったりする。

ここが移動運用のメッカだったという実感は全くなかった。

結局、公共交通機関が充実している筑波山や高尾山というオーソドックスなポイントのほうが移動運用を楽しめる。

もっともある程度ハイクを伴わなければベストロケーションにたどり着けないのも事実だし、何も本格的登山をする訳でもなくこの程度のレベルで限界を感じてしまったら移動運用する資格もないのだが。

それはさておき、16時半頃やっと麓に到達。

それはさておき、16時半頃やっと麓に到達。

沢沿いに下るのは気分がよかったがどうやらこの沢は土石流の危険もあるとか。民家沿いに巨大な岩が転がっているのを見かけたので普段穏やかなこの沢も何百年に一度かは壊滅的な土石流をひき起こすのだろうか。

駅に戻って広場の水道場で頭から水を被る。暑くて死にそうだ。

夏休みの日曜というのに17時代の正丸駅ホームは自分一人だけ。セミ時雨と街道を走る車の音のみが響く。

17時18分正丸駅発飯能行き普通電車に乗り込み帰路につく。

| 周波数(MHz) | 局名 | 信号強度(5段階) |

| 77.7 | FM入間 |

|

| 78.4 | 渋谷FM |

|

| 78.9 | かつしかFM |

|

| 79.1 | 川崎FM |

|

| 83.4 | 世田谷FM |

|

| 83.8 | 調布FM |

|

| 84.3 | FM江戸川 |

|

使用RX/YAESU FT817 出力/0.5w運用 使用アンテナ/ミズホ6mダイポールアンテナ

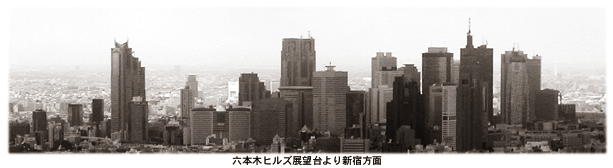

5.移動運用その53/東京都港区六本木ヒルズ森タワー展望スカイデッキ移動(2008.5.4)

今年も恒例有志クラブ員による特定小電力無線交信実験の日がやってきた。

今年も恒例有志クラブ員による特定小電力無線交信実験の日がやってきた。

今年で通算10年目になるであろうか?気が付けば随分と続いているものだ。

特定小電力無線を取り巻く情況も変わってきて曾てはレジャー、業務が主だった特小ユーザーも携帯電話の普及でレジャーでの使用頻度はかなり少なくなったようだ。代りにQRP遠距離交信愛好者の広がりで休日には各所からCQの呼び出しが聴かれる。

この日も特小のオンエアデーと重なり、近年はクラブ有志よりも他の特小ユーザーとのQSOが多くなった。当クラブが交信実験を始めた10年程前はそのような特小DXerは殆ど居なかった訳で隔世の感あり。

それはさておき、今年の移動場所は久しぶりに都内となった。本来なら例年のように首都圏近郊の山の頂きからQRVしたかったのだが諸々の都合で断念した。

そこで都内移動場所として選んだのが、六本木ヒルズ森タワーの展望スカイデッキである。

ここは4月末から一般公開を始めた注目のスポットなのだ。

ここは4月末から一般公開を始めた注目のスポットなのだ。

海抜270mを誇るこの天空回廊は池袋サンシャイン60のスカイデッキよりも20m程高く、日本で一番高いオープンエア展望台ではなかろうか?

もっともまだ一般公開間もない施設であるから、ここでの無線運用が可能であるかの情報は殆どない。検索しても有力な情報は出てこないのだ。

公式サイトには、手荷物持ち込み禁止という注意事項が記されている。

これを額面通りに解釈すれば、当然無線機の持ち込みも無理であろうと予測された。

しかし、スカイデッキ公開後暫くすると持ち込み規制はかなり緩和されたらしく、風で吹き飛ぶような身体に固定されない手荷物を除いては大方そのまま上っても構わないようになってきた。

しかし、スカイデッキ公開後暫くすると持ち込み規制はかなり緩和されたらしく、風で吹き飛ぶような身体に固定されない手荷物を除いては大方そのまま上っても構わないようになってきた。

当初はカメラ持ち込みさえも禁止されていたようだがこれもOK。

ネット上にはスカイデッキから撮影された写真が載っているブログも散らほら見受けられるようになった。

ただ、無線に関しては直前になっても情報が出てこない。

注意事項には「無線禁止」という項目は存在しないが実際の所は行ってみないと解らないだろう。

結局自分が「人柱」となってチャレンジするしかあるまい、と決断する。もし注意されたら素直に下りて来ればよいのだ。

結局自分が「人柱」となってチャレンジするしかあるまい、と決断する。もし注意されたら素直に下りて来ればよいのだ。

交信実験当日、天候はどんよりとした曇り空。

午前11時頃、地下鉄日比谷線六本木駅からヒルズ広場に出るとなんとパラパラ雨が散っている。

天気予報ではこの日から関東地方も晴れ渡る筈だったのだが、北東気流が流れ込んで天気回復が遅れているらしい。

さて森タワー展望台チケット売り場はすでに行列が出来ていた。おそらくスカイデッキが目的のお客であろう。

ところが暫くしてチケット窓口にこんな表示が。

ところが暫くしてチケット窓口にこんな表示が。

「天候悪化のためただ今スカイデッキは閉鎖中です」

おいおい、これでは何のために六本木ヒルズに来たのか解らないではないか?展望台に上るだけでも1500円掛るのに。

係員に尋ねてみると天候次第で再び開放する事もあるとのこと。

これから雨が激しくなる情況でもなかったので希望的観測の元に、取り合えず通常の展望台まで行く事にする。

従来の展望台はもう何回か訪れていて、オープン当初には無線運用も実施した経験がある。その時は何の問題もなかったが果して今回はどうだろうか。

11時20分頃、展望ロビー「東京シティービュー」に到着。

11時20分頃、展望ロビー「東京シティービュー」に到着。

天候のぐずつきで周辺の視界はあまりよくない。北東の風で上空は低い雲に覆われて、所々で弱いスコールのように雨が降っている場所が見える。

仕方なく天候回復までこの屋内展望台にて特小無線QRVを実施することに。

無線機からはすでに各所からのオンエアデーの移動交信が聞こえる。

お昼前には正丸峠移動の有志と交信に成功。

また池袋サンシャイン60スカイデッキ移動の有志とも繋がる。

面白い事にすぐ目の前に見えるサンシャイン60より正丸峠の方がメリットがよい。伝播経路の問題だろうか?

その後も業務無線との混信に悩まされながらも移動局同士の交信をワッチ。ただ交信にまで至る局は少ない。

14時半頃、やっと天候が回復してスカイデッキが開放される。

14時半頃、やっと天候が回復してスカイデッキが開放される。

すでにスカイデッキエレベーター入り口には行列が出来ていた。

さて、問題の手荷物持ち込みだが、一応入り口にロッカールームが用意されている。そこで風にふきとばされそうな物は一旦預けられるようになっていた。但し首や肩にショルダー出来る鞄などは持ち込み可能とのこと。

しかし実際にはそんな厳密な検査がある訳ではない。精々帽子は鞄の中にしまう位の注意だ。

しかし実際にはそんな厳密な検査がある訳ではない。精々帽子は鞄の中にしまう位の注意だ。

鞄の中味を調べられるようなことはなかった。携帯やカメラも持ち込みフリー。自分の持っていた特小無線機も鞄の中にあったアマチュア無線機もそのまま持ち込む事が出来た。

さて、いよいよ目的のスカイデッキへと上る。

従来の展望台から更にエレベーターで上がっていく。階段を使う事も可能である。

特に追加料金を取られる事はない。

エレベーターを下りて更に階段を上ると、やっと「空中回廊」に出る。

板張りの回廊が屋上ヘリポートをぐるりと360度囲むように敷かれていて其処を自由に巡回出来る。思ったより行動の自由は高い。時間制限もないので好きなだけ居られるのはよい。

板張りの回廊が屋上ヘリポートをぐるりと360度囲むように敷かれていて其処を自由に巡回出来る。思ったより行動の自由は高い。時間制限もないので好きなだけ居られるのはよい。

写真撮影サービスもあって東京タワーなどをバックにスタッフが撮影してくれる。

都心のど真ん中でのオープンエアの展望はやはり迫力がある。開放感は屋内展望台の比ではない。

ただこの日は曇天で視界もいまひとつ。陽射しもないから陰影もなく眺望の美しさを楽しむには恵まれなかったのが残念。

ただこの日は曇天で視界もいまひとつ。陽射しもないから陰影もなく眺望の美しさを楽しむには恵まれなかったのが残念。

さて、無線の方であるが特小のハンディー機で交信していても何ら問題はないようだ。至る所に警備員が立っていて目を光らせているが、無線に関しては何ら注意を受ける事はなかった。

おそらくハンディー機での運用は大丈夫であろう。

またアマチュア無線のポータブル機も鞄の中に入れたままで短時間運用してみたが、特に問題視される事もなかった。

もっとも他の客の迷惑になるようなアンテナを張るとか、場所を占有するような運用は論外であろうから最初から試す気もなかった。

ただ、それ以前の問題として六本木ヒルズのような東京タワーに近い強電界域の場所だとV・UHF帯は殆ど抑圧されて送受信が不可能な状態になってしまう場合がある。

今回も場所によっては特小がまったく使い物にならなかった。

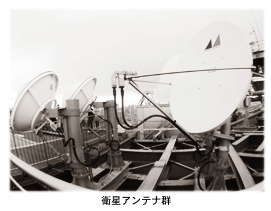

また屋上には各種アンテナが林立しており相互に干渉しあう事も懸念される。

結論からすれば無線の移動運用にはあまり向いているとは言い難い。430FMでCQを出してみたが応答はなかった。

結論からすれば無線の移動運用にはあまり向いているとは言い難い。430FMでCQを出してみたが応答はなかった。

あくまで眺望を楽しむに限ったほうがよかろうという結論だ。

無線運用に関しては全て自己責任で挑むことを心得て頂きたい。

それはさておき、この日はゴールデンウイークの催しとして、このスカイデッキから風船飛ばしのイベントがあった。上空にはヘリが飛来しその様子を撮影していた。

天候が天候なのでせっかくの風船も雲の色に吸い込まれてインパクトが薄れてしまったのが残念であった。

天候が天候なのでせっかくの風船も雲の色に吸い込まれてインパクトが薄れてしまったのが残念であった。

15時半までこのスカイデッキで特小運用していたが再び小雨が舞う情況になったので降りる事にする。

結局、無線に関しては屋内展望台、スカイデッキ合わせて特小延べ6局、アマチュア無線は0.5w運用で430MHzFM1、144MHzCW1、50MHzCW1の3局のみのQSOであった。

やはり周りに気兼ねしてアマチュア無線は殆ど出る事が出来なかった。また特小も都心の真ん中のため、業務でチャンネルが埋まっているケースもあり思う存分交信を楽しむには至らず、消化不良の移動であった。

ゴールデンウイークはやはり自然の中で移動運用するのがベストである。

| ch | 時間JST | 局名 | 移動地 | 距離km | メリット | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

|

|

|

不明 |

|

|

受信のみ |

|

|

|

|

神奈川県川崎市多摩区枡形山 |

17.5 |

|

|

|

|

|

|

埼玉県飯能市正丸峠 |

60.0 |

|

SDK会員。 |

|

|

|

|

東京都板橋区サンシャイン60SD |

7.5 |

|

SDK会員。 |

|

|

|

|

神奈川県厚木市トビオ山 |

50.0 |

|

|

|

|

|

|

東京都稲城市みはらし緑地 |

25.0 |

|

受信のみ |

|

|

|

|

群馬県勢多郡地蔵岳 |

110.0 |

|

受信のみ |

|

|

|

|

千葉県流山市江戸川河川敷 |

22.5 |

|

受信のみ |

|

|

|

|

埼玉県飯能市伊豆ガ岳山頂 |

60.0 |

|

スカイデッキでの交信 |

|

|

|

|

東京都八王子市カゲノブ山 |

47.5 |

|

スカイデッキでの交信 |

使用RX/YAESU FT817 出力/0.5w運用 使用アンテナ/ホイップアンテナ

4.移動運用その52/東京都豊島区サンシャイン60展望室スカイデッキ移動(2008.3.9)

やっと春めいてきた3月初旬の土曜日。好天に誘われて近場に移動運用。

やっと春めいてきた3月初旬の土曜日。好天に誘われて近場に移動運用。

ここは特定小電力無線の移動運用でよく使われる場所でもあり、東京の高層ビルの中では最もアクティビティーの高いポイントだ。

新宿高層ビルでの移動運用は何回も経験していたが、意外にもここでの無線は未体験。

一度は試してみたい運用地であったが、これまでなかなか機会に恵まれなかった。

土曜の午後の池袋雑踏の中、サンシャイン60展望台へと向う。サンシャイン通りから地下エスカレーターでサンシャインシティーへ。

展望台へはこの地下からのエレベーターで上がる。

因にここの展望台は有料であり大人620円もする。今時、有料の展望ロビーは珍しい。六本木ヒルズや横浜ランドマークタワーも有料なのだがその中でも一番古いのがここだ。

エレベーターはコンパニオン付。地下1階から60階まで35秒とカタログにあるようにかなりの高速だ。

エレベーターはコンパニオン付。地下1階から60階まで35秒とカタログにあるようにかなりの高速だ。

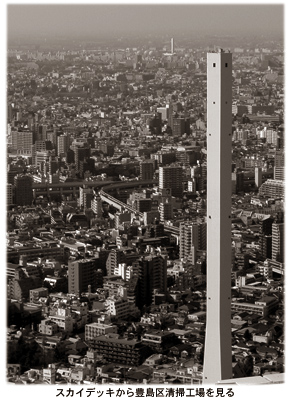

60階展望台は海抜251m。おそらく都内では最も高い高層ビルの展望ロビーではなかろうか?

ちょうどアニメ『ケロロ軍曹』のイベントが行われていてそのキャラクターきぐるみがロビーを徘徊していた。

無線をする前に屋上のスカイデッキに出てみる。

スカイデッキの海抜は256.3m。サンシャイン60の天辺である。ここは土日、祭日にだけ開放されている露天展望施設だ。

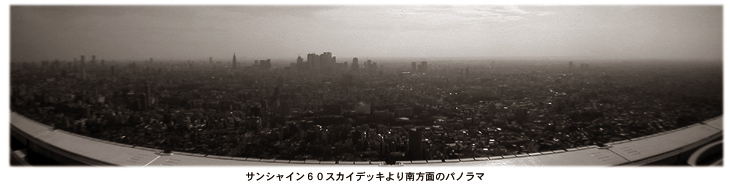

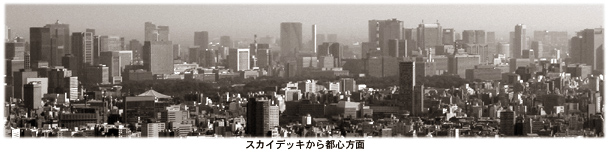

ちょっと春霞がかかっていたもののスカイデッキからの眺望は抜群だ。都心方面はやや逆光ぎみであるが、一面コンクリートの要塞のごとく広がる帝都の風景は圧巻である。

新宿高層ビル群はさながら黒金の超ド級戦艦のよう。

帝都巨大要塞のやや北西側にそそり立つ、このサンシャイン60はさながら新宿と並ぶ「帝都艦橋」と言えよう。

さて、肝心の無線運用であるが、スカイデッキには2〜3名の警備員が常に目を光らせている。高いフェンスがあるといっても屋上には変わらないのであるから飛び下り自殺を図る輩もいるし、過去実際飛び下りた者もいた。警備が厳しくて当然であろう。

反面、無線はやり辛い。

反面、無線はやり辛い。

もっとも特定小電力無線がアクティブに行われている場所である以上、無線運用自体禁止されたり、注意されたりするケースは少ないと思われる。

取りあえず最初は下の屋内展望室で無線運用を開始する。

ここではガードマンも巡回することもなく安心して運用出来た。時々お客が覗き込んでくる程度。 ただ限られた窓際では電波もあまり飛んでくれない。

ただ限られた窓際では電波もあまり飛んでくれない。

やはり青天井のスカイデッキで運用したいのが無線家の性。

そこで無線機FT817を首から下げてスカイデッキに登り、恐る恐る運用してみる。アンテナはロッドアンテナなのでそれ程周りの邪魔にならぬよう配慮。

結局30分程スカイデッキで運用したが一度も注意されるような事もなかったのは幸いであった。

おそらくこの程度の無線運用なら問題ないと推測出来る。少なくとも都庁舎展望台よりもやりやすい。

さて、その無線であるが15時過ぎから17時半のおよそ2時間強で50MHz2局(CW2)、144MHz13局(SSB12/CW1)、430MHz8局(FM8)のトータル23局。

2局を除き、殆どがこちらのCQに応えて頂いたQSOであった。

16年ぶりに交信出来た局や、都庁舎オープン時に移動運用した時以来の交信などなかなか興味深かった。

30分近くラグジューしてしまった局もあり。交信エリアは都内と横浜のアマチュア局が殆どであった。

なお、FMDXの方は予想通りノイズ及び混変調で成果なし。

日が沈み、辺りが暗くなると夜景も美しい。展望台内は殆どがアベックで男独りだと何とも気まずい。

18時頃撤収。

使用RX/YAESU FT817 出力/0.5w運用 使用アンテナ/ホイップアンテナ

3.移動運用その51/埼玉県日高市日和田山山頂移動(2008.3.1)

多峯主山に引き続き、この日も西武池袋線高麗駅を起点とした移動運用に出かける。

多峯主山に引き続き、この日も西武池袋線高麗駅を起点とした移動運用に出かける。

場所は日高市の日和田山。標高305m程の小高い山だ。

西武線の駅に置かれている「奥武蔵ハイキングマップ」のラインアップにも入っているオーソドックスな場所。また無線移動運用地としてもよく聞く所。

多峯主山とは反対側に位置するから西武高麗駅を出て一旦踏み切りを渡る。すぐに日和田山が視界に入るから進むべき方向は一目瞭然。

国道299号線を渡り、暫く集落のある鋪装された道を歩く。

所々に日和田山への道標が経っているので迷う事はない。多峯主山の不案内とは対称的である。

またこの近くには景勝地として有名な巾着田があってハイカーがよく訪れる場所でもあるから観光ルートとして周辺はよく整備されている。

またこの近くには景勝地として有名な巾着田があってハイカーがよく訪れる場所でもあるから観光ルートとして周辺はよく整備されている。

県道15号線をセブンイレブンのあるところで渡り、暫く行くと登山口。20分程登ると鳥居がある場所に出る。ここで道は女坂と男坂に分かれている。

楽な女坂を選び更に登る。

所々に急な岩場があって戸惑う。男坂の方はかなりな急斜面になっていると予想される。無線が主目的な自分としては危険を伴う岩場は避けて通りたい。

更に10分程登ると再び鳥居が現われる。

金刀比羅神社の入り口らしい。ここからの眺望は大変よく、眼下に巾着田が臨める。日和田山は更に10分程登ったところにある。

高麗駅から約45分程で山頂に辿り着いた。

東側が開けていて日高市市街が一望出来るが、他の方角は樹木で遮られあまり見晴しは良くない。

1330JST頃より運用開始。

1330JST頃より運用開始。

あいにく寒冷前線の通過で北風が強く、かなりの寒さ。 長時間の運用は辛い。結局15時半までの2時間程の運用で切り上げる。

長時間の運用は辛い。結局15時半までの2時間程の運用で切り上げる。

結果は50MHz12局(SSB6/CW6)、144MHz2局(SSBのみ)、430MHz3局(SSB1、FM2)のトータル17局。

コンテストがない日の移動としてはまあまあであろう。

きょうはいつもFMDX用として持参しているRXが故障してしまったのでFM文字放送受信機を代りに持ってきたが、あまり感度がよくなく今一つ。

きょうはいつもFMDX用として持参しているRXが故障してしまったのでFM文字放送受信機を代りに持ってきたが、あまり感度がよくなく今一つ。

天候は晴れていたものの、視界はそれほどでもなかったので都心のビル群は確認出来なかった。しかし富士山はうっすらと見る事が出来た。

帰りは女坂を下って、17時過ぎに高麗駅に戻る。池袋直通の快速急行で帰路に着く。

| 周波数(MHz) | 局名 | 信号強度(5段階) |

| 77.7 | FM入間 |

|

| 78.4 | 渋谷FM |

|

| 79.1 | 川崎FM |

|

| 83.4 | 世田谷FM |

|

| 83.8 | 調布FM |

|

| 84.4 | FM立川? |

|

使用RX/YAESU FT817 出力/0.5w運用 使用アンテナ/ミズホ6mダイポールアンテナ

2.移動運用その50/埼玉県飯能市多峯主山山頂移動(2008.2.11)

寒さが続く2月。建国記念日の祭日、関東UHFコンテストが行われるのに合わせ移動運用に出撃する。

寒さが続く2月。建国記念日の祭日、関東UHFコンテストが行われるのに合わせ移動運用に出撃する。

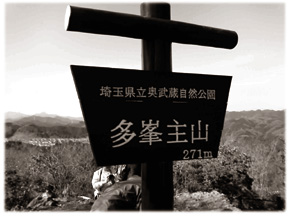

場所は埼玉県飯能市に位置する多峯主山(とうのすやま)。

飯能近郊のハイキングコースとして有名な天覧山と合わせて紹介される事が多い場所だ。

天覧山は以前、移動運用で登った事があるのだが多峯主山は初めてである。一般的なコースとしては西武池袋線飯能駅から天覧山経由で登るのがオーソドックスらしい。しかしそれだと徒歩で1時間以上掛ってしまう。

山登りで疲れるのは嫌なので、飯能駅よりも最寄りの高麗駅から徒歩でアタックする事に決める。ここからならば40分ほどで行けそうだ。

当日は冬晴れながら風もなく穏やかな天気。西武池袋線を利用し飯能駅へ。祭日なのでホームは中高年のハイカーが目立つ。ここから電車を乗り換えて午前11時過ぎ高麗駅に到着。駅に降り立つと広場には朝鮮半島系の巨大な赤いトーテムポールが二つ立っている。

小学生の頃、この辺りに遠足に来た記憶が蘇った。高麗周辺は高句麗系の移民が定住していたと学んだ事がある。

それはさておき、ハイキング用の地図を頼りに多峯主山へと向う。もっとも殆どの行程は住宅街の一本道を抜けるだけなので、どちらかというと市街地用地図の方が役に立つ。

駅からひたすら武蔵台の住宅街を貫く鋪装された広い道を南に登る。傾斜はそれほどでもないが1km以上をひたすら登るのでかなり疲れる。休日ながらあまり人気はないが東京都下と変わらぬ住宅街なので面白みはない。

30分は歩いたか。寒いのに汗をかいてしまい不快。やっと舗装道路が切れ、雑木林の中へと消える登山口らしき所を見つける。給水タンクの東側である。だが道標はない。ここで地図を見直してコンパスで調べれば良かったものの、勘だけで進んだのが悪かった。

まったく上り坂がないので変だとは思いつつフェンス伝いに尚も進むと道は先日降り積もった雪が残って足を取られはじめる。暫く行くとなんと西武線の線路を跨ぐ陸橋にで出しまった。近くには車両基地の様なものが見える。

まったく上り坂がないので変だとは思いつつフェンス伝いに尚も進むと道は先日降り積もった雪が残って足を取られはじめる。暫く行くとなんと西武線の線路を跨ぐ陸橋にで出しまった。近くには車両基地の様なものが見える。

これは道を間違えたなと慌てて地図を見直す。

するとまったく反対方向に進んでいたことが発覚。西に行くところを東に進んでいたのだ。

時間とエネルギーをロスしたことに腹を立てながらも元来た雪道を遡り再び車道へ。ここでまた多峯主山への登山口を捜し損ない住宅街をうろうろ。

結局多峯主山へ向う登山口らしき道は先ほどの舗装道路から山道への入り口の右側にあった。フェンス越しなのでこれが登山道にはまったく見えない。せめて「多峯主山はこちら」の看板でも設置すれば良いものの全く不案内。

結局多峯主山へ向う登山口らしき道は先ほどの舗装道路から山道への入り口の右側にあった。フェンス越しなのでこれが登山道にはまったく見えない。せめて「多峯主山はこちら」の看板でも設置すれば良いものの全く不案内。

推測するに、多峯主山へ高麗駅経由で登るコースは一般的ではない事。もう一つは高麗駅からの道は殆ど日高市内だから飯能市に属する多峯主山への案内は行政管轄が違うので関知していないというのが理由だったのかも知れない。

いずれにしろ1時間はロスしてしまった。これではまだ飯能駅からのルートの方が早く着いていたろう。

それはさておき、やっとの事で多峯主山山頂を目指す事が出来た。明確な道標があったのは登山口から10分程の分岐点。更に5分程で山頂へ。山頂直下はかなりの急斜面になっていて登るのに一苦労であった。

山頂に至ったのは13時を少し回った頃。結局高麗駅から2時間近く掛ってしまった。その大半が道を間違えたことが原因であった。

山頂に至ったのは13時を少し回った頃。結局高麗駅から2時間近く掛ってしまった。その大半が道を間違えたことが原因であった。

さて多峯主山山頂からの眺望はなかなかよい。標高は271mながら都心方面に開けており、眼下には飯能市街、遠くは新宿副都心が望める。多摩丘陵越しに西武ドームの白い屋根も確認できた。先日赴いた加治丘陵の桜山展望台と向かい合うポジションだろうか。天覧山からの眺めをそのままリフトアップした感じ。

何故か遠くから尺八らしき楽器での音楽が聞こえる。まさか先日の桜山展望台の人ではあるまいな。また山頂には登山常連と思われるおじさん数人が屯していておしゃべりに興じていた。

さて関東UHFコンテストは15時までなので残り2時間弱しかない。慌てて運用を開始。

ロケーションがよかったのか、13時15分の運用開始から15時30分までの2時間15分間に144MHz1局(CW1)、430MHz51局(CW29、FM22)<FM1局を除き全てコンテストでのQSO>、50MHz1(CW1)のトータル53局と交信。この内こちらのCQに応答した局は22局であった。

ロケーションがよかったのか、13時15分の運用開始から15時30分までの2時間15分間に144MHz1局(CW1)、430MHz51局(CW29、FM22)<FM1局を除き全てコンテストでのQSO>、50MHz1(CW1)のトータル53局と交信。この内こちらのCQに応答した局は22局であった。

まだ若干バッテリー容量も残っていたが寒さに耐え切れず、15時半で切り上げ。天覧山経由での下山も考えたが未踏のルートでまた迷うのも面倒だし結局元来た道を引き返して高麗駅へ。流石に帰路は分かっていたので40分位で駅に辿り着いた。

多峯主山周辺は宅地が迫っており、八王子周辺の多摩丘陵と同じような住宅街を抜けるといきなり山が出現という環境だ。

なんだか奇妙な感じがする。

なんだか奇妙な感じがする。

なお、今回はFMラジオを持参しなかったのでDXが出来なかった。またカメラも携帯のものを利用したので満足な画像も取れず心残り。いずれ再度チャレンジしてみたい。

因に西武線各駅には「奥武蔵ハイキングマップ」というパンフレットが置かれている。今回の多峯主山登山もこの地図を参考にした。奥武蔵には多くの無線スポットがあるのでこれを近郊の移動運用に活用するのもよいだろう。

使用RX/YAESU FT817 出力/0.5w運用 使用アンテナ/ミズホ6mダイポールアンテナ

1.移動運用その49/東京都港区カレッタ汐留46階展望ロビー移動(2008.1.3)

さて此所数年、まともにニューイヤーパーティーに移動運用していない。

今年こそは移動するぞと考えていたのでなんとか重い腰を上げて久しぶりに正月無線機を持って外出してみた。

といっても3日の午後遅くに思い立ったので遠出は難しい。

近場を考えると都内周辺のビル展望ロビーとなるが、公共施設は正月休みで閉鎖されているケースが多く、自ずと民間ビルの展望ロビーとなる。

とはいえ、展望ロビーでの無線運用は何かとやりにくい御時世なので予め駄目モトのつもりで出発する。

今回の移動地は新橋駅近郊の汐留再開発地域に林立している超高層ビルの一つ、「カレッタ汐留」である。

今回の移動地は新橋駅近郊の汐留再開発地域に林立している超高層ビルの一つ、「カレッタ汐留」である。

ここには小規模ながら46階と47階に吹き抜けの展望ロビーがあるとのこと。

特定小電力無線愛好家のブログでも紹介されている比較的新しいロケーション。この汐留地区での移動運用は未体験であったので今年最初の移動地として選択してみた。

JRを乗り継いで新橋駅で下車。そこから地下街を抜けて5分程歩くと「カレッタ汐留」だ。周辺は日本テレビの社屋等とにかく汐留再開発の目新しい超高層ビルがめじろ押しである。

46階直通の展望エレベーターに乗る。時間は既に午後5時を回っていたので湾岸の夜景がぐんぐん広がる。雰囲気としては映画『タワーリングインフェルノ』のエレベーターを彷彿とさせた。

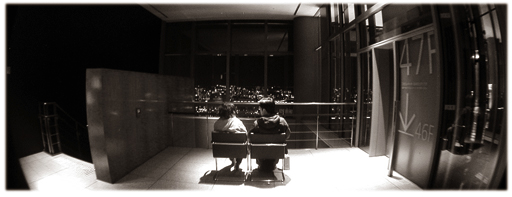

46、47階は高級レストラン街。簡単に入れるような雰囲気ではないが、展望ロビーはそれなりに落ち着いた環境にある。

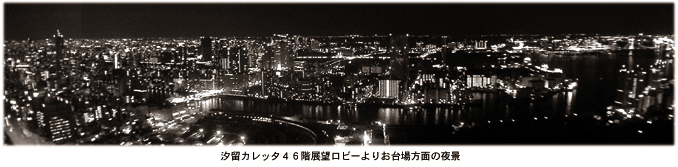

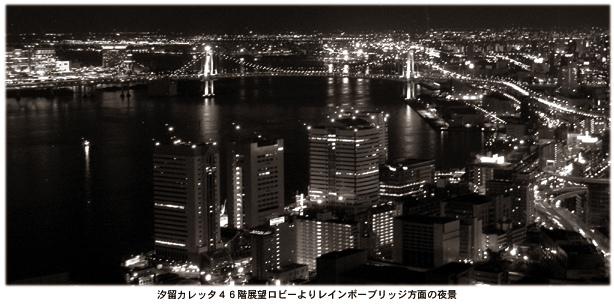

夜間は照明が暗く落されていて夜景も美しく眺望出来る。ちょうど六本木ヒルズの展望室を一部分切り抜いて持ってきた感じ。東南方面に開けていて浜離宮を眼下に築地市場を挟んでお台場、そしてレインボーブリッジのパノラマが広がる。無料展望ロビーとしてはかなりハイレベルな眺望だ。

正月三が日最後であってそれ程人はおらず、無線をするには良い環境である。

正月三が日最後であってそれ程人はおらず、無線をするには良い環境である。

展望ロビーの端っこに目立たぬように腰掛け18時少し前より運用開始。

流石に地上高200m前後の抜群なロケーションに加え、遠く東京湾対岸の灯りまで見えるので電波の入りは良い。

東京都港、江戸川、江東、荒川区始め千葉、横浜等多くの無線局が受信出来る。

比較的144MHzの電信が賑やかだったのでCW中心に無線運用する。

こちらのCQに応える局も多数。ビル展望ロビーでのCWもまた一興。声を出さないので周りも気にならない。

20時までの約2時間に144MHz12局(SSB3、CW9)、430MHz11局(全てFM)のトータル23局と交信。この内こちらのCQに応答した局10局。

0.5wQRPのホイップアンテナでこのような場所からの運用を考えれば上々であろう。

さて、運用中例のごとく警備の巡回がありガードマンがこちらの様子をちらっと伺う。

これは追い出されるのかなと思いきや、何事も言われずスルー。このあたりの基準はなんとも曖昧である。無線機をカバンの影に隠していたので気が付かなかったのか、それともこの程度の行為は許される範囲内なのか。

いずれにせよ此所からの無線運用は景色も加えロケーションとして最高ではあるが、カップルとかで込み合ってくる状況下では極力目立たぬようにするのがベターであろう。

いずれにせよ此所からの無線運用は景色も加えロケーションとして最高ではあるが、カップルとかで込み合ってくる状況下では極力目立たぬようにするのがベターであろう。

今回はポータブル機でアンテナも長く目立つので空いていないとやりにくいかも知れない。ハンディー機がベストであろう。

帰りは直下に駅がある大江戸線汐留駅を利用する。すぐに駅に行けるので便利である。新宿へも20分位だからJRとそれ程変わらない。

使用RX/YAESU FT817 出力/0.5w運用 使用アンテナ/ホイップアンテナ