テーマは防災知識のアップデート 〜みどり市市民講座が開講 2025.10.21

|

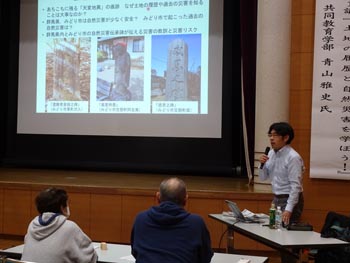

| 第1回講座で講演を行う青山教授。 |

今年度のみどり市市民講座は、「知って安心!防災知識のアップデート」をテーマに4回の講座が行われます。主催はみどり市笠懸公民館とみどり市市民講座運営委員会です。初回となった10月16日(木)は、群馬大学共同教育学部の青山雅史教授を迎え、「土地の履歴と自然災害を学ぼう!」と題した講演が行われました。

講演では、あちこちに残る天変地異の痕跡から土地の履歴や過去の災害を知る必要性や、群馬県やみどり市は自然災害が少なく安全なのか、みどり市で起こった過去の自然災害、自然災害伝承が伝える災害の教訓と災害リスクの説明がありました。

記憶に新しい東日本大震災ですが、岩手県宮古市の自然災害伝承碑には、「ここより下に家を建てるな」と刻まれていて、1896年の明治三陸地震・津波や1933年の昭和三陸地震・津波では、沿岸部にあった集落が壊滅的な被害をこうむり、高台に移転した結果、東日本大震災では高台に避難した集落は被害がなかったことが紹介されました。

群馬で起こった天変地異としては、2万4千年前の浅間山大崩壊では土石流れ(岩層なだれ)が発生しました。また、浅間山は1783年(天明3年)に大噴火を起こしていて、火山泥流が吾妻川を流下し利根川流域の東京湾まで到達、約1,500名が死亡したということです。これらのことから、短期的に見れば災害が少ないと思えても、数百年から千年単位で見ると大きな災害が発生していることがわかります。

これらの自然災害を知らせる自然災害伝承碑は、2019年に国土交通省国土地理院で地図記号に制定しています。これらは「地理院地図」で閲覧可能となっていて、群馬県内で51基、群馬県南部と周辺県境部まで広げるとおよそ150基が記載されているそうです。

みどり市周辺に目を向けると、1947年(昭和22年)のカスリン台風による被害を伝えるものが多数あり、桐生市内いにも3基あるとのことです。東町沢入には明治28年9月の豪雨により発生した土砂災害の供養碑があるほか、阿左美の国瑞寺には昭和10年の風害供養の地蔵や、鹿地区には風害を伝える「感恩之碑」があることが紹介されました。また笠懸村史では突風被害の地図が記載されているとのことです。

みどり市周辺の活断層としては、八王子丘陵の太田断層や大久保断層が活断層として確認されていて、桐生市新里地区では、埋蔵文化財の発掘時に地割れや山崩れ、液状化の痕跡も多数確認されたとのことです。また、818年には弘仁地震が発生していて、太田断層を震源としている可能性があるとも話していました。

市民講座の今後の予定は、11月5日(水)に第2回「防災対策と簡単に作れる便利グッズを学ぼう」、11月22日(土)に第3回「災害時の対策法を学ぼう(能美防災そな〜え)」、12月6日(土)に第4回「避難所生活の概要、防災カードゲームで学ぼう」となっています。問い合わせは笠懸公民館(![]() 0277-76-2211)まで。

0277-76-2211)まで。

ホームへ

ホームへ