笠懸まつりにむけて踊りの練習 〜『笠懸音頭』を踊って 2024.10.1

|

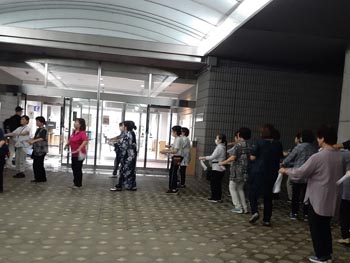

| 公民館前のピロティーで行われた踊りの練習。 |

9月19日(木)午後7時から、笠懸公民館と文化ホーム〔パル〕の間のピロティで、市観光課の主催により、笠懸まつりのパレードで踊る八木節と笠懸音頭の2回目の練習が婦人会員や商工会婦人部員など40人弱が参加して行われました。

コロナ感染予防のため休止した「笠懸まつり」は、再開後は会場がボートレース桐生に変更されています。開催時期も8月に開催されていましたが昨年度より9月の開催となりました。

夏休みで帰省した学生や市外で暮らす子ども家族などは「祭りと花火」を楽しみにしていて、2階の窓からあるいは縁側から、地区内では広い範囲で打ち上げる音とともに楽しめていましたが、ボートレーシ桐生に変更になってからは打ち上げる花火の種類のためか見えなくなってしまいました。

再開前の踊り練習では、文化ホール前の芝生で200人からの参加者で行われていましたが、高齢化の影響もあるのか、あまりにも少ない参加者にこれからの踊りを踊る人たちがいなくなるのではないかと心配する声がありました。「私は、笠懸音頭は嫁に来てから婦人会の祭りの練習で覚えました」(70代)「私たちは笠懸中学の運動会で、毎年踊りましたよ」(70代)と、運動会や祭りでの踊りは世代から世代に引き継がれてきました。

NHKテレビで6月に放映された番組「富山五箇山の春祭り」では、春の訪れを告げるお祭りに参加するため故郷に帰ってくる若者たちの姿を映していました。幼少期から親たち大人の祭りを見ながら自分たちも祭りに参加して成長し、大学・就職などで離ればなれになってしまった同級生や親族などが、祭りで顔を合わせ、地元の人たちと祭りに参加し、“ふるさとの人”になる祭りでした。

私たちの町の“祭りの思い出”を懐かしく語られる祭りとは、どのような祭りなのでしょうか。第29回を迎えた「笠懸まつり」はこれからどのように変化して開催されてゆくのか、期待と不安が混じり合います。

過去の記事indexへ

過去の記事indexへ