真空管試験器(エミッション方式)を高額で買うのはやめましょう

真空管試験器の選び方について

これは個人的意見です、当然違う見解もあると思います。

最近 真空管試験器TVー7などの値段が高騰しているようですが、エミッション型の試験器まで高くなっているようです。

実用的に使うならGM測定タイプを購入すべきです。

自分のような素人でも校正できるTVー7シリーズ(TVー2 TV-3 TVー10 )はお勧めです。

仕組みを理解して買うならエミッション型の試験器も良いでしょう。

乱暴な例えですが GM試験器をピアノとすると、エミッション試験器は玩具のピアノです。

どちらもピアノで音が出ますが、音が違います。

同じピアノにも高級品と普及品は有りますが・・。

玩具に近いエミッション試験器を高額出して購入する必要はありません、後日 後悔すると思います。

オークションで販売している人は玩具(エミッション)と本物(GM)の区別ができない方もいるようです。

十分注意したほうが良いでしょう。

エミッションタイプの機種で悲惨なのはチャートに無い球は試験できないことです、1〜1.5万円程度ならおもしろかも知れませんが。

特に外国製のエミッション試験器を高額で販売している例があります、実用的に使うのなら 避けたほうが無難です。

どちらにしてもエミッション試験器は電極を束ね 全ての電極の電流合計を測定する方式です。

電極が1つくらい不良でも 判りません、真空管の増副作用を見る仕掛けでもありません。

球が活きているかどうか 同じ球なら生きの良さは判別できます。

ただどの程度電流が流れるか見るには楽しいと思います、でも購入限度は高くても2万円以内でしょう。

エミッション試験器なのに即決価格45,800円などのものも有ります、

またSANWAの真空管試験機/チューブチェッカー SEM-14Cが39,800円スタートです。

出品者も価値を全く知らないようです チャートもない ただの箱を高額で買うことになります ご用心。

なおTVー7で試験して合格でも %以下の割合ですが 使えない球は有ります、最後は実機確認が必要です。

TVー7シリーズは球のおおよその良可を区別するための簡易型測定器です、

測定方法から精密さを期待してはいけませんが、ラジオやアンプの修理には十分役立ちます。

本格的に使うなら 下記VGー4のように電極に規定電圧が加えられるのものが必要です。

ただ使用法は煩雑です、率直に言って ラジオ修理に使うには操作性に問題が有ります。

TVー7でGMだけ揃えてマッチドペアー等と言って販売している店もあるらしいですが 注意が必要です。

オーディオなどでペアー真空管を選びたい場合 試験器を自作したほうが良いかも知れません。

実機の電源を使って シングルのアンプを作り プレート電流を測れば 揃っているか目安がつきます。

GMの測定はグリッドに信号を加え出力電圧を測定すれば目安になります。

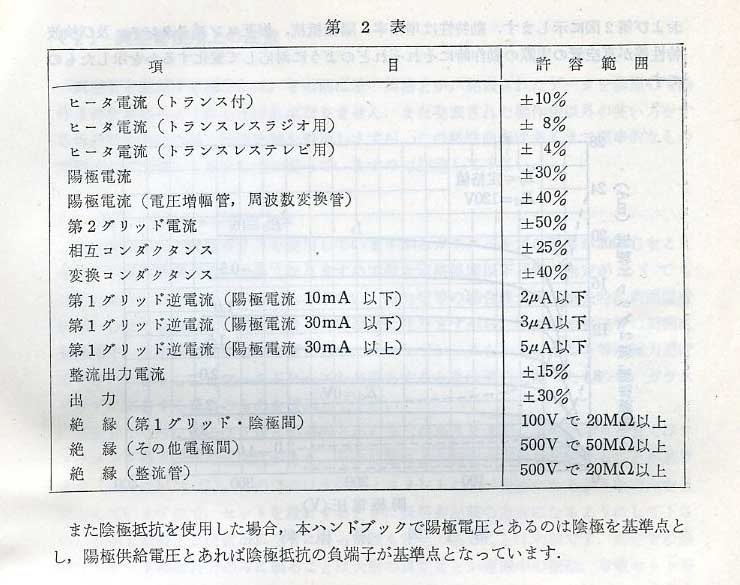

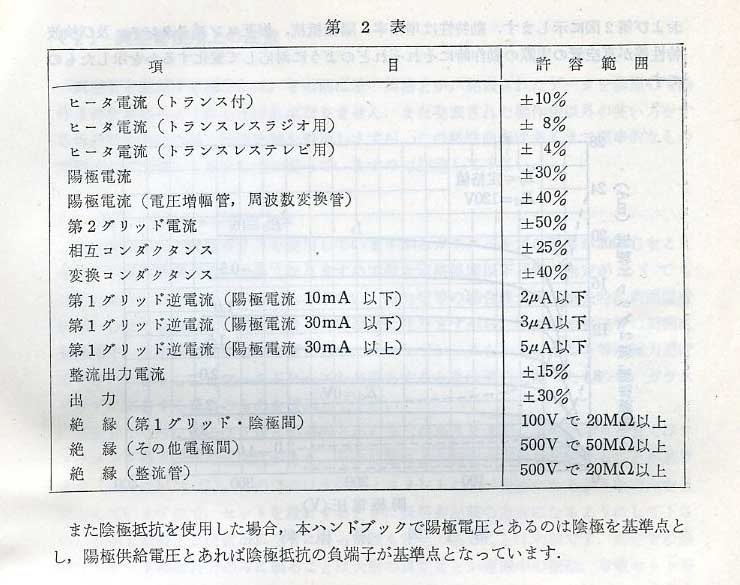

なお真空管の規格というものは大きな幅があります、GMだけでも ±25%も幅があるわけで。

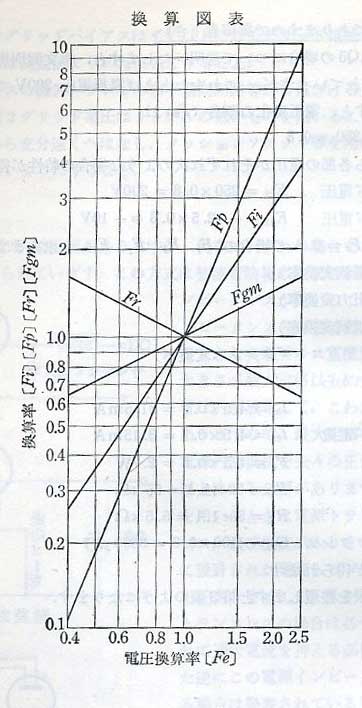

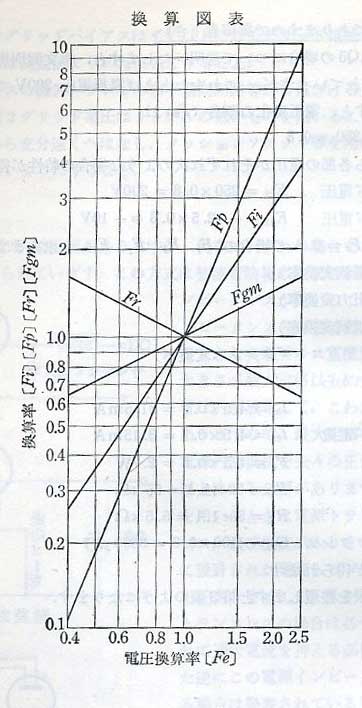

それに電圧依存性(換算図表参照)も大きいです。

これら簡易型(TVー7のような)GM試験器の数値を金科玉条のように思うのは間違いです。

あくまで 特定の電圧で試験した 目安ですが、実用的には十分です。

ただTVー7は多くの球屋さんが利用しているので 応用範囲が広いでしょう。

エミッションタイプの機種とGM測定タイプの回路上の違いは下記のとおりです。

もともと値段が違うのです、これはおもちゃと実物の違いです。

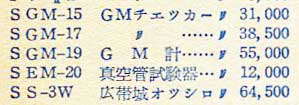

昭和32年の小川無線卸商報では下記の値段

回路例

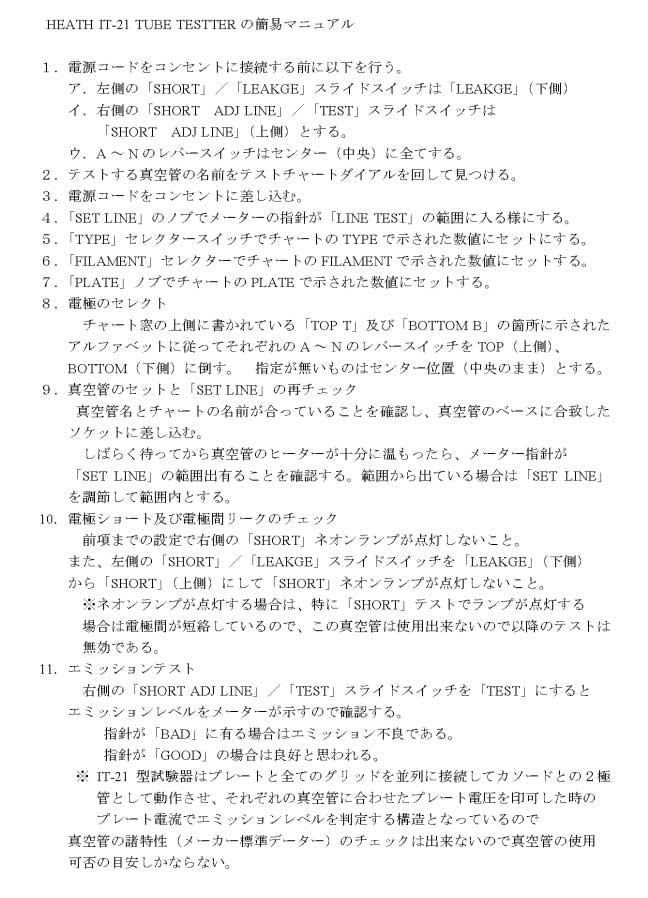

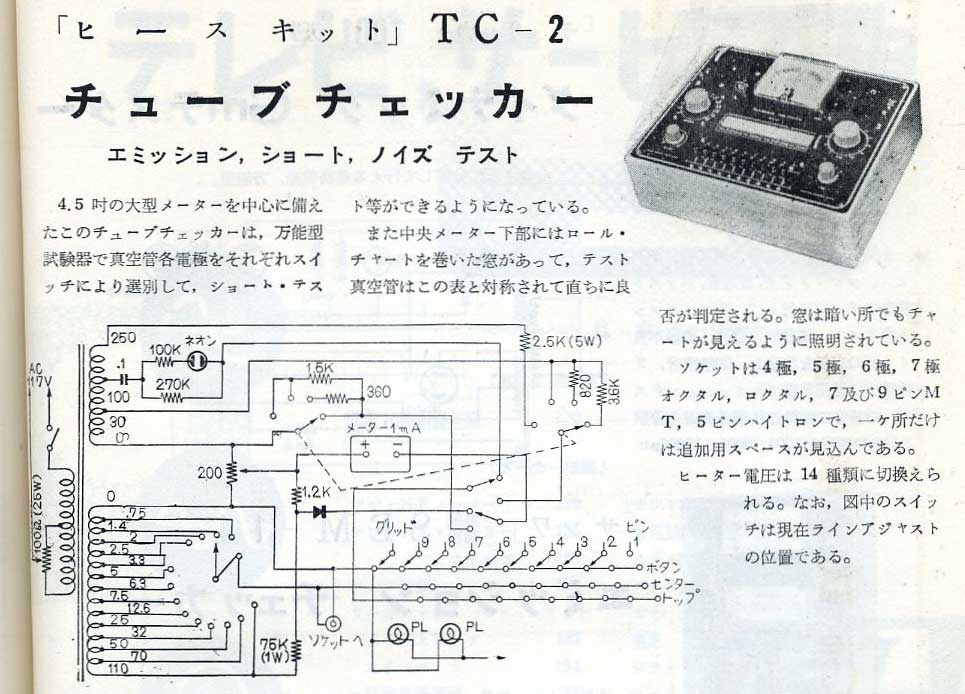

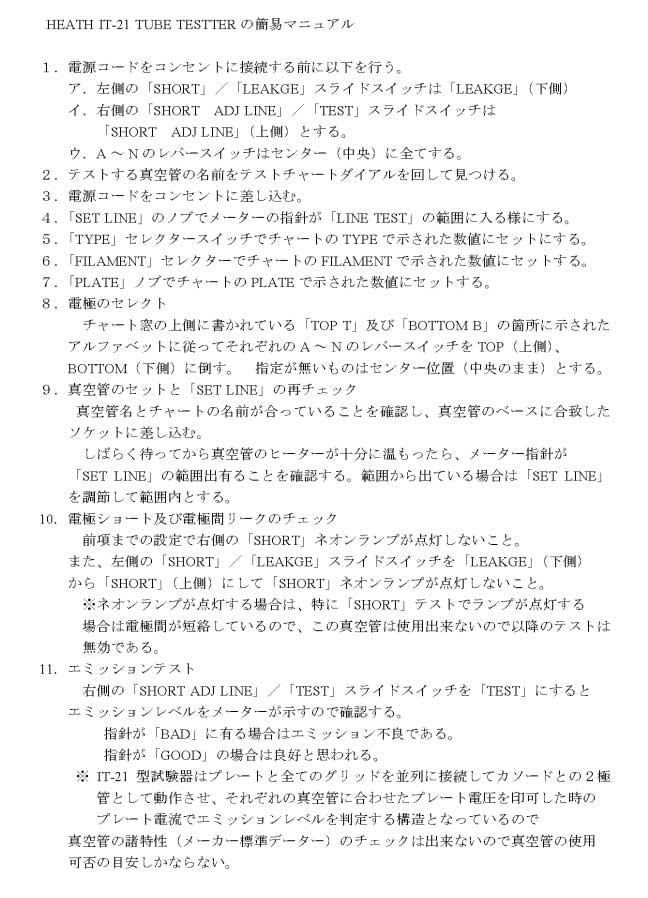

Heath Kit IT-21真空管試験器の使い方

真空管試験器の使い方について、ラジオ工房掲示板に下記質問が有りました。

管理人はエミッション測定型のこの種測定器を利用したことがありません。

皆さんの書き込みや回路図を分析するなどして 理解出来ましたので 今後の参考用に纏めておきたいと思います。

多くの方から書き込みを頂きました、有難うございました。

真空管試験機について 投稿者:沓沢 投稿日:2015年 8月30日(日)23時02分28秒

こんばんは。

こちらへは始めて書き込みます。

どうぞ宜しくお願いします。

早速ですが本題です。

当方、ただ今、父の遺品の真空管の整理をしております。結構な数の真空管があります。

どうしようかと思いましたが、このまま眠らせておくのはもったいないかと思い、

オークションに出品して、誰か使ってくれる人へ渡そうかと考えております。

そこで、米国から動作に問題は無いと言うHeathkit社のIT-21と言う真空管試験機を取り寄せました。

これで良否の判定及び、廃棄値がいくつかを書こうかと思いました。

それでですが、実際に試験機を手にして操作してみたのですが、判らない点がございます。

まず1点目、この機種の左側にあるスイッチ、SHOTとLEAKAGEのスイッチの意味です。

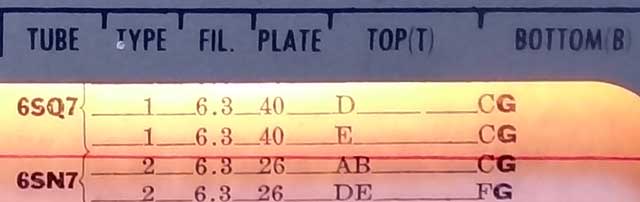

タイプやフィラメント、プレートの値をチャート通りに設定し、A〜Nの各種スイッチも、

トップ側とボトム側にそれぞれ合わせ、右側のTESTスイッチを押し下げ、メーターを読む、

までは判るのですが、SHOTとLEAKAGEのスイッチは、どの様な場合でどの様に設定してやれば

宜しいのでしょうか?

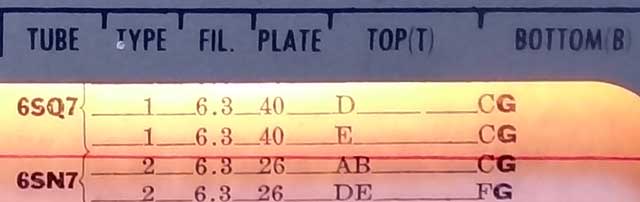

次に2点目、1つの真空管に対し、チャートに2〜3種類の設定値が載っている場合がありますが、

どれで見れば宜しいのでしょうか?

やってみると、設定値によって廃棄値の値も変わってくるみたいなので、どうしようかと迷っています。

次に3点目、A〜Nの各種スイッチで、チャートに「かっこ」でくくってある奴はどう設定すれば

宜しいのでしょうか?

例えば、ある真空管のチャートには、トップが(AG)(BF)J、ボトムがCE、となっています。

この場合、Jは間違いなくトップの位置でしょうが、AやG、BやFはトップの位置に設定すべき

なのでしょうか?

以上の3点で悩んでいます。

尚、手元の真空管試験機は、校正済みとうたっている試験機で、予め廃棄値が判っている真空管を

測定した所、同じ値が出た事から、確かにそこそこ使える試験機ではないか、と思っております。

TVやラジオの修理をしていた父の遺品である真空管、どうか有効活用出来るように、

知恵をお借りできないでしょうか?

どうか宜しくお願いします。 |

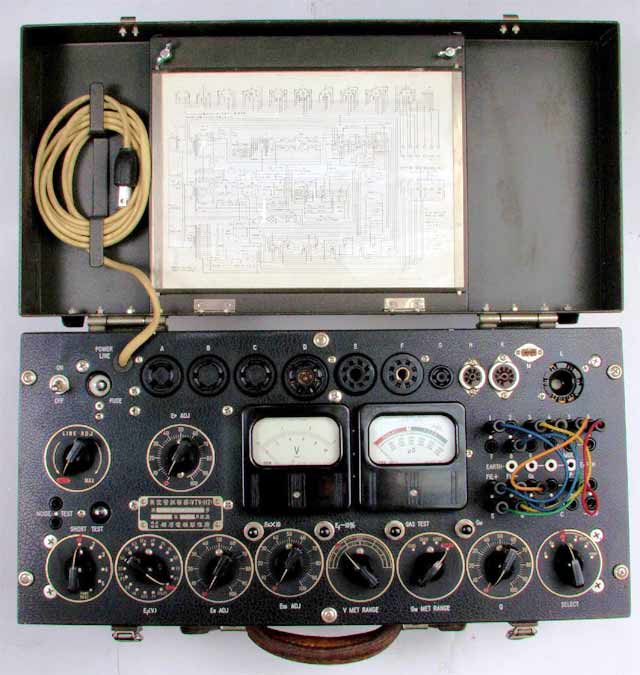

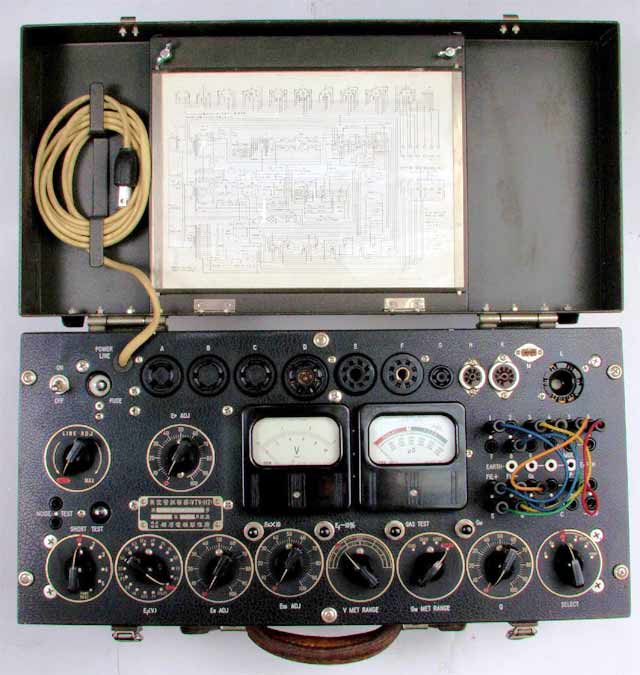

沓沢さんのご好意で大きなパネル面の画像の提供を頂きました。

画像の下部に追記してありますが、この一連のスイッチは真空管ソケットのピン番号順に配置されています。

Aはピン番号1番と配線されています、Bは2番ピン Cは3番ピンです、右端のNはグリッドキャップ(画像右上ソケット群の中央から引き出す)です。

このスイッチはレバーTOP(上に倒す)でプレート側 BOTTOM(下に倒す)でアース側に接続されます。

レバー中央でヒーター回路に接続されます。

例えば12A等の場合 TOPがBC BOTTOMがD 真ん中はAということになります。

6SN7GTの場合の測定例

JA4FHBさんの記事のように 操作します。

TYPEスイッチは試験する真空管によって 特定の数字が割り当てられています。

これは一般的な数値ではありません この機種独特の決め事です。

一般的にはグリッド プレートを結合し 30Vの交流を加えて試験しますが、真空管によっては250V(タイプ4の場合)を加える事も有ります。

アース(カソード)と プレート側はどの端子に接続するかの 設定は下側のスイッチ群です。

1ピン(グリッド)と2ピン(プレート)はプレート側 3ピン(カソード)はアース。

さらに7ピン(ヒーター)がアース、8ピン(ヒーター)が中央 ということは6.3Vに接続されてます。

この状態で 右上のスライドスイッチをTEST側に倒すとエミッションが測定できます。

なお電極がショートしていると メーターに交流電流が流れ 不都合なのでSHORTテストを事前にやっておくのだと思われます。

これが終われば もう1つの設定をして 測定します。

複合管なので それぞれの試験が個別にできるわけです。

双3極管ですから それぞれの試験をすることになり テストチャートも2種類用意されています。

ただこの設定だと 測定しない方の3極管にはプレート グリッド カソードにヒーター電圧が加わることになります。

これは回路図から推定したもので 現物はどうなっているか不明です。

(原理的にはヒーターとカソード間に電位差が有りますので 微小電流は流れるはずなのですが これは実用的に無視しているのかも)

なお 周波数変換用の球の場合 電極を分けて試験することがTVー7 などでも有ります。

混合部分と発振機能部分の2つに分けて試験するのです。

チャートが無いので この部分については この機種はどうなっているか不明です。

同一電極が2つのピンに引き出されている場合 (AG)(BF) のように()で囲んで表示してあるそうです。

当然レバーは同じ方向に倒します。

2つのピンに接続されているので どちらかさへ倒せば良いというものではありません ご注意ください。

JA4FHBさんの投稿内容

まとめ

簡単だと思っていた試験も意外に手数がかかると思いました。

TVー10の方が操作は 随分楽です。

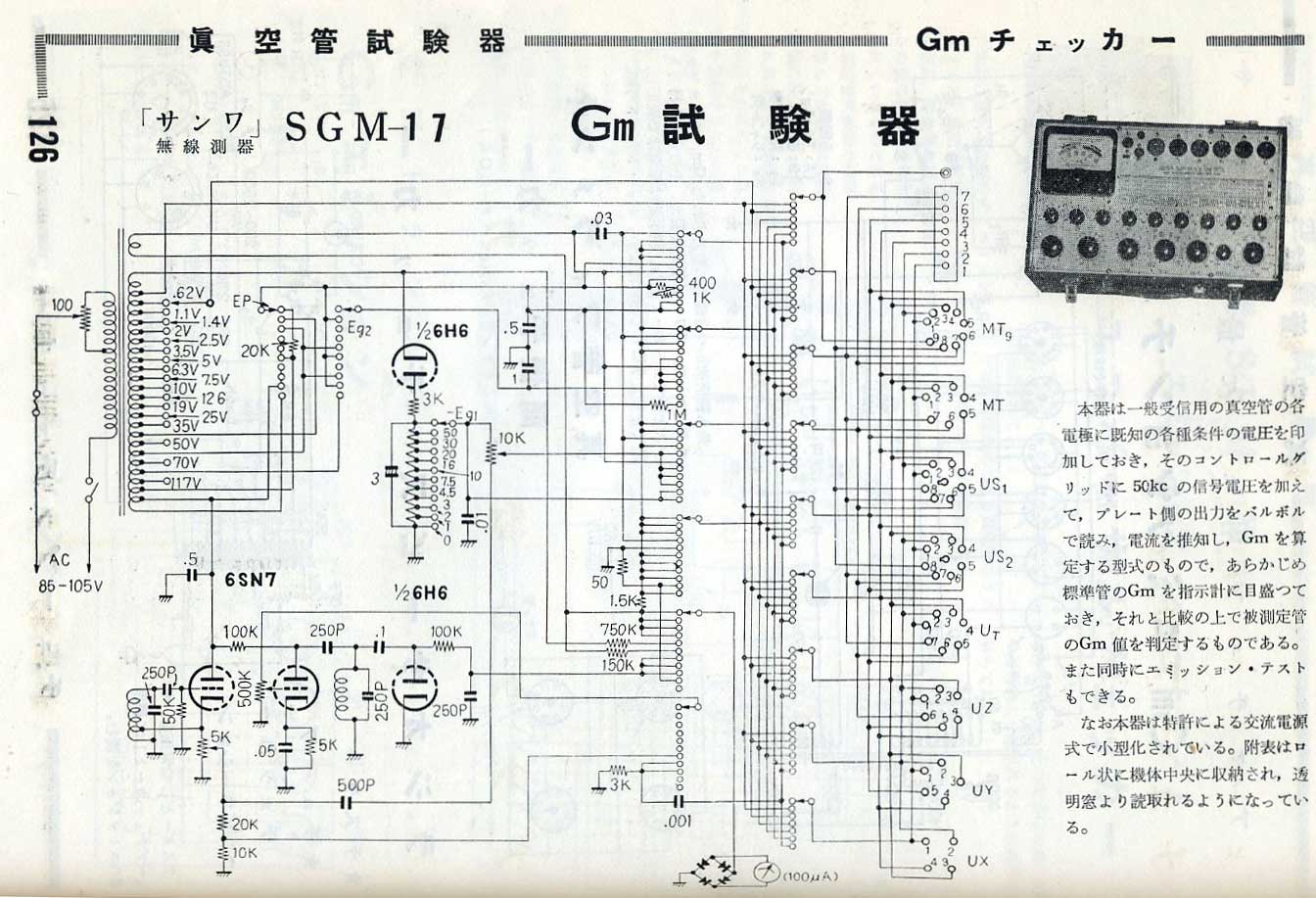

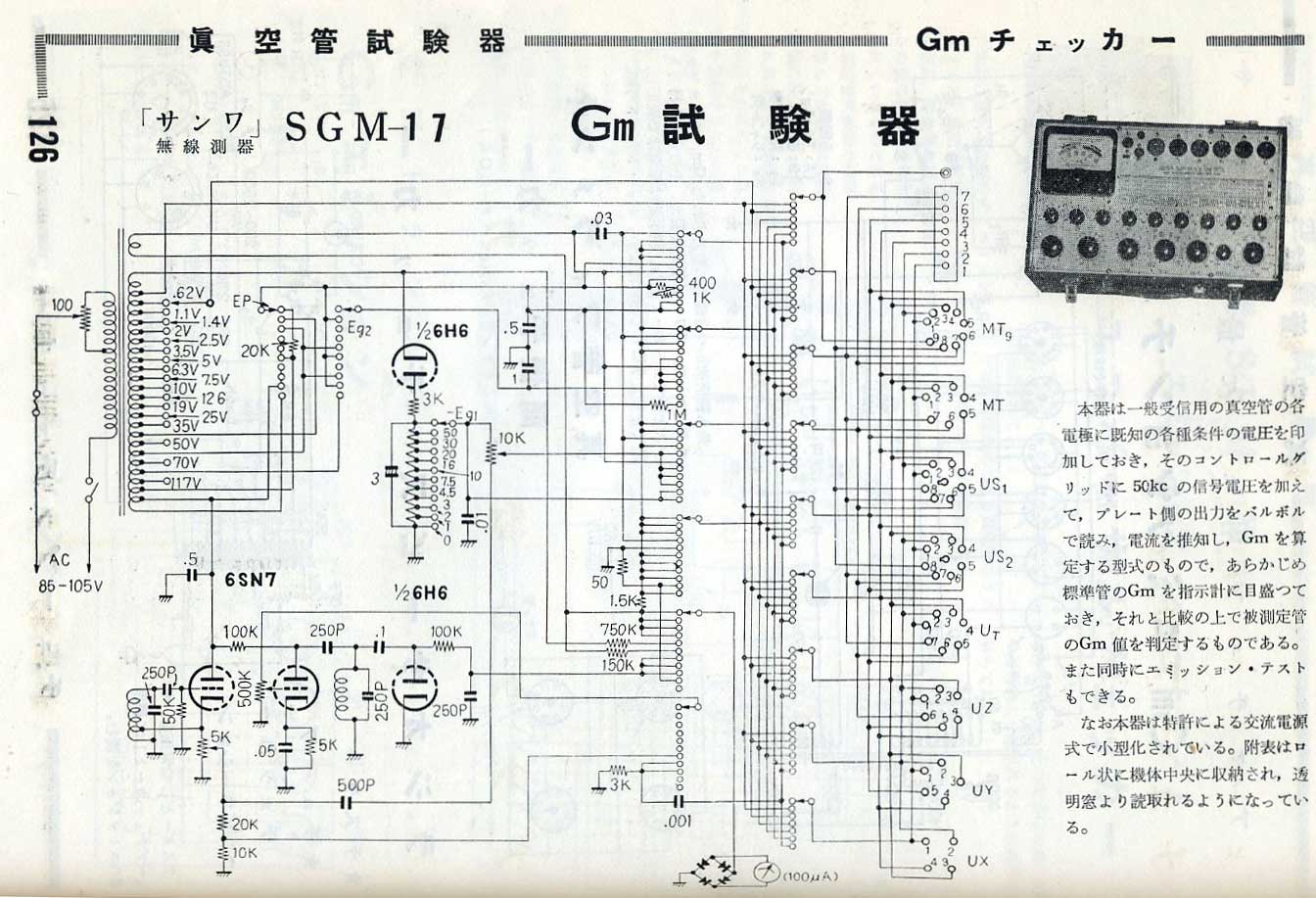

普及品(GM測定タイプ)の例

このGM試験器は相当簡易型ですね、50KHzの発振器などは商用周波数で行っています。

測定される真空管にも商用周波数の交流が加えられます。

高級品の例

真空管の規格のばらつき

これは日立のハンドブックよりの転載です。

これは日立のハンドブックよりの転載です。

GMが電圧により 大幅に変わることを示しています。

TVー7での測定値はおおよその目安を示すための数値に過ぎません。

グリッド電圧もポテンショメーターで可変していますので 誤差も大きいし プレート電圧も低いです。

また加える信号電圧も大きすぎるのです。

過剰に信じてはいけませんが 目安には十分使えます。

エミッション試験器は個人が数値を見て 楽しむには良いのですが、

高額の費用をかけて購入するものではありません。

高くても1.5万円程度 以下でないと 必ず後悔するでしょう

ここからは真空管試験器と同じ

真空管試験器

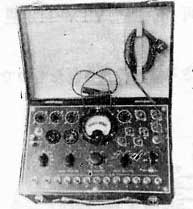

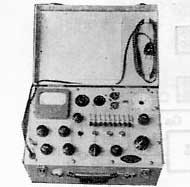

I−177

昭和20年代中頃

ラジオアマチュアーの憧れの的。

昭和20年代中頃

ラジオアマチュアーの憧れの的。

当時の日本製真空管試験器は所謂エミッションチェッカーで5極管でも全て2極管接続にして、エミッション試験をするものです。

当時の真空管は戦時中の材料不足から鉄線をリード線に使った物が多く、半田付け不良の製品が多かったのですが、電極は全部プレート一括接続するので、その判定が困難だったようです。

ここでGMが測れる本機の人気が想像できます。

このそっくりさんが三田無線にある。

試験方法は左下のAとBのSWで真空管に合わせた設定をします。

TV−7が7つのSWの設定が必要なのに比べ、操作は楽です。

ただデーターシートに記載の無い真空管の試験は大変。

GM直読と、良 不良の判別の2つのテストが出来る。

軍用として、どんな兵隊さんでも使える工夫か。

右上の9ピンmTソケットとSWは双3極管テスト用に、エーコン管のソケットを外して取り付けた。

この機種は先輩から頂いて、修理して使っていた。

製造時期の関係かデーターシートはSTとGTが大部分で、mT管は少ない。

特に9ピンタイプはソケットも無い、この試験器用にソケットの接続を自由に出来るアダプターが製品(MX−949A)としてある。

下記のデータは昭和55年頃177を利用していた時代(試験器を勉強中の時代です、信用度は??)に自分用に作成したもの。

全てが正しいわけではありません、参考程度にお考えください。

ソケット A B Fil(V) L R Mut Cond.

6WC5 D 2 10 6.3 28 17 750 Amp

1 10 6.3 28 17 750 OSC

6ZDH3A C 2 10 6.3 42 0 1000 (実際は500あれば充分使える)

9 3 6.3 0 0 Diode

6ZP1 C 8 5 6.3 61 19

ここでAとBは電極接続の切替スイッチ。 Lは感度調整、Rはバイアス設定用。

GMを測定する時はLを60の目盛りにあわせること。

普通の設定数値の場合は良 不可の区別に使用する。

MX−949Aは新ラジオ資料館の昭和33年のジャンク屋さんの広告をご覧ください。

梅田さんの温故知新に取り扱い方の資料がありました。(2023年12月7日追記)

I-177の回路図

昔 真空管販売店で、使われていたという「真空管試験用ラジオ」の外観図。

これは器用なラジオ屋さんなら自作できるので、使われたようです。

ただ相当エミ減の球でも動作します、エミッションチェッカーよりはましでしょう。

真空管試験器としては最もポピュラーなもの、中々の優れもの。

真空管試験器としては最もポピュラーなもの、中々の優れもの。

十数年前、アメリカのジャンク屋さんから完動品と要修理品を輸入した。

米軍の放出で手ごろの値段で購入できるのが素晴らしい。

勿論 要修理品も修理してしまった(写真のもの)。

製作時期により、TV−7 TV−7A TV−7B TV−7D等がある、段々改良されている。

特にTV−7は初期バージョンなので、校正が多少不便だが、試験器として使うには全然問題は無い。

詳細はTV−7Dを参照ください。

原理的にはI−177と同じです。

グリッドに5V(BとCレンジ、なおI−177は4.7V)を加え、

プレートには165Vを83で整流した(脈流の)150Vが加わっている。

グリッド電圧は測定レンジで変わり、Dレンジは2.5V、Eレンジは0.5V。

なお6AK5など電圧増幅管を測定する時、TEST(GM)ボタンを長く押すとグリッドが赤熱して、球を駄目にする事がある、テストは短時間で。

ヒィラメントなど全ての電極をロータリーSWで自由に設定できるので、データーシートに載ってない真空管も簡単に試験できる。

7個のSW(H、H、P、G1、G2、G3、K)の設定が必要なので、I−177より手数はかかる。

GMは単なる数字として出てくる、これも使い易さへの配慮か。

米国の真空管屋さんから中古球を買うと数値が書いてある事があり、TVー7で試験した事を示す。

なおこのデーターシートの数値はGMが新品の60%程度が記載されている、但し球により、多少上下あり。

メーター目盛りの最大値は120です。

この数値はBレンジでは3000μモー、Cレンジでは6000μモー、Dレンジでは15000μモーに相当します。

したがってBレンジでは読み取った数値を25倍、Cレンジでは50倍すればμモーに換算できます。

なおこの数値はレンジと併記して意味があるので、GMで表した方が無難かもしれない。

I−177のメーターが1.4mAだったのに、これは200μAです、断線し易いようです、大事に使いましょう。

自分はテスターと同じように、シリコンダイオード2本を利用したメーター保護回路を愛用しています。

方法についてはTV-7Dをご覧ください。

なお保護ダイオードを入れるとトランスが焼けるなどと書いたブログがありますが、間違いです。

なおソケットは消耗品と考えた方がよさそうで、mT用は何度か交換した。

使い方等の注意は修理メモ6を参照ください。

TV−7で出来ることは

1)GMチェックとエミッションチェック

2)電極ショートテスト

3)ガステスト

4)ノイズテスト

5)ラジオ用パイロットランプの点灯試験

なおTVー7 TVー2については修理時のトラブルが発生しています。

修理の大御所と思い込んでいた方が意外と基本原理も理解していないとは。

下記ページをご覧いただき ご注意ください。

http://www.ne.jp/asahi/uchio/tokyo/sokuteiki/tubetester/TV-7D.htm#20140121

http://radiokobo.sakura.ne.jp/G/sokuteiki/tubetester/TV-2-Rep.html

真空管試験器 TV−7Dのデジタル表示化

デジタル表示化の詳細についてはこちらをご覧ください。

真空管試験器

TV−10

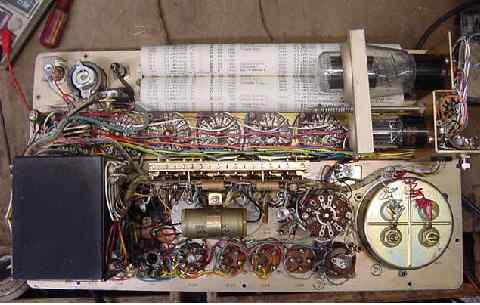

現用の真空管試験器 TV−10です。

現用の真空管試験器 TV−10です。

これは原理的にはTV−7Dと同じですが、ST管や7ピンmT管等はヒーター回路の切替SWの操作は原則として不要です。

またGMが直読出来ます。

I−177とTV−7の良いところをとったような試験器。

多少大きいのが玉に傷。

友人が壊れたTV−10を2台買って、修理を依頼され、修理代替わりにいただいた残り1台を修復、校正して使っているもの。

中央下側のロールチャートが不動なのが、惜しいが。

メーター上の自作小型シャーシは双3極管テスト用のアダプターです(このシャーシ側面のスナップSWの操作で、3極管の2つのユニットの試験が簡単に出来ます。P1 G1とP2

G2をSWで切替)。

双3極管の試験を数多くやる時はSWの切替えが意外と面倒ですが、これを使うと楽です。

TV−10の右側はYHPのブリッジ。

TV−10の左側にぶら下がっている赤いものはmT管のピン矯正器。

先日mT管のソケットが接触不良になったので交換した。

先日mT管のソケットが接触不良になったので交換した。

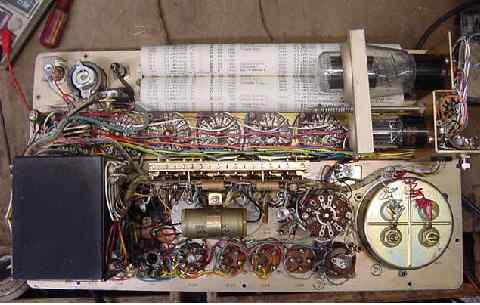

この写真はTV−10の内部です。

右側に83と5Y3GTが見えます。

巻き紙は規格表です、このTV−10はこの巻き紙がうまく動作しません。

7ピンのmT管ソケットはトランスの下になります。

GM測定の回路図(GM測定原理説明図)もご覧ください。

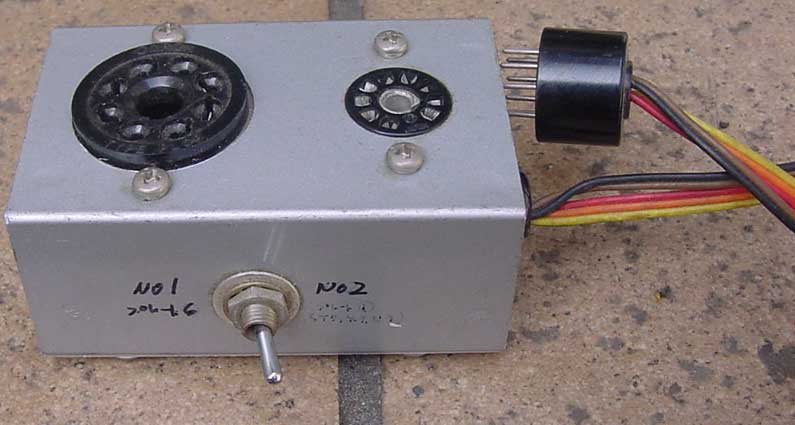

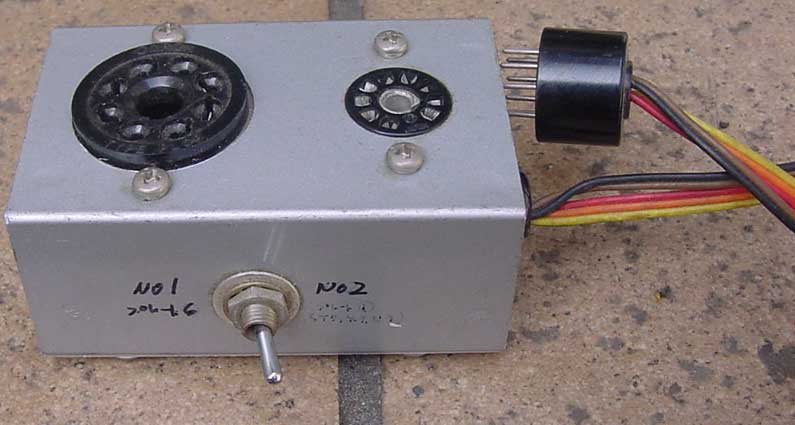

双3極管のテスト用のアダプター

12AX7や6SN7などの双3極管のテスト用のアダプター。

TV−7やTV−10で共用して使える。

側面のスナップスイッチで切り替える。

沢山の双3極管を試験するときは威力を発揮する。

真空管試験器

TV−2

米軍用の真空管試験器、小型の送信管まで試験できる。

米軍用の真空管試験器、小型の送信管まで試験できる。

1ドル240〜300円の時代にアメリカから個人輸入した。

メーターが6個ついた豪華版。

原理はTV−7とほぼ同じだが、グリッドに加える信号電圧が小さく設計されていて、より正確に測定できる。

また各電極の電圧も可変(TV−7は一定)で、メーターをみながら実際の電圧に設定できる。

(メーターはヒラメント電圧、グリッド電圧、プレート電圧、スクリーン電圧、グリッド信号電圧、GM(100%目盛り)用の6個)

申し分無いようだが、実際の操作は設定項目が多すぎて、手間が大変。

またGMが直読出来ず、正規のGMに比べ、試験球は標準に比べ何%かを指示する仕掛けになっている。

GMを直読するには工夫が必要(換算数値がアメリカの真空管試験器のサイトにある)。

同じ真空管を多数試験するには良いが、多品種の試験をするラジオ修理用にはTV−7が楽だ。

なおこの測定器の最大の弱点は電流値が読めない事。

余談

カタログで見るとこの真空管試験器は非常に魅力的ですが、操作が煩雑です。

実用目的に購入する場合 TV−7を薦めます。

自分も実際は使いきれない、持っているだけで満足する測定器。

国洋製 真空管試験器 VG−4

ユーザー用として最高級の真空管試験器。

ユーザー用として最高級の真空管試験器。

銘板が無いので、詳細不明だが、VG−4型の一つらしい。

ユーザー側の受入試験用で、ソケットや部品から見て、恐らく、真空管試験器としては最新で最後の物と思われる。

中の回路は半導体で構成されていて、すぐ立ち上がる。

TV−2は脈流を電極に加えるので、電圧しか読めなかったが、これは完全な直流電源を持っていて、電流まで読み取れる仕掛けになっている。

一般に真空管の試験は電圧より、電流を規定した方が正確に測れると言われており、その意味でも理にかなっている。

使われているメーターは0.5級の高級品。

6BD6の試験中、規格表と同じ条件で試験できるので便利。

ただ設定に時間がかかるので、ラジオの修理用としては取り扱いが煩雑。

本機は以前 奥山様より寄贈頂いたもの、感謝。

35年11月の文字。

| 富士測定器 1010 |

富士測定器 VGM−6 |

横河電機 VTV−112 |

|

|

|

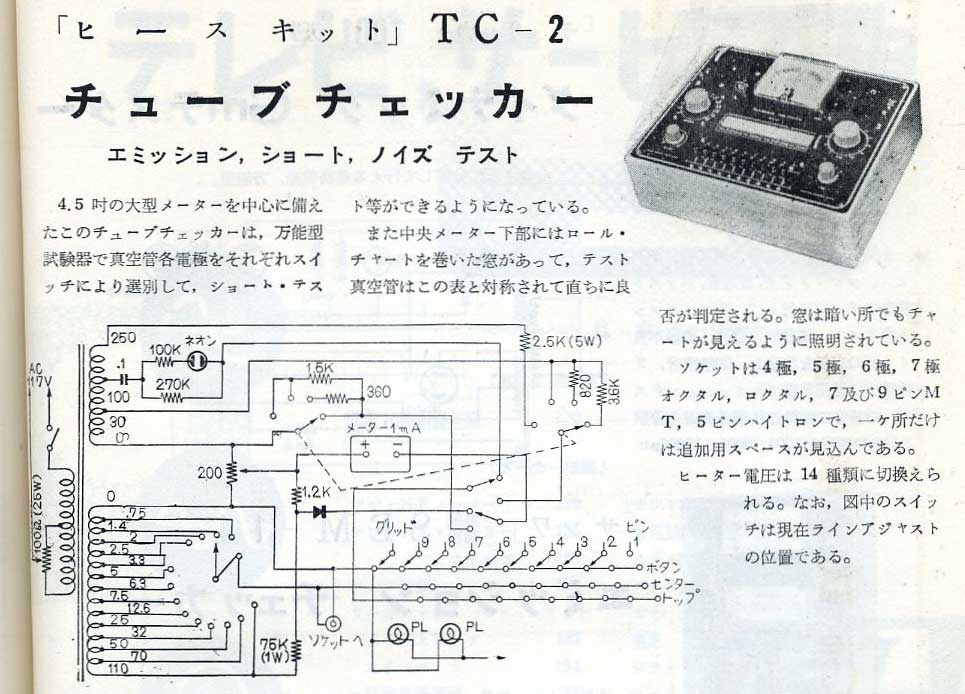

ラジオ雑誌などで良く見かけた測定器

ラジオアマチュアーやラジオ商が良く使ったと思われる真空管試験器です。

アマチュアーが購入した測定器はエミッション測定型が多いようです。

この形はメーカー作成の真空管試験表(テストチャート)が無いと使用に不便です。

中古品を購入してもチャートが無いと宝の持ち腐れになる可能性があります。

エミッション(簡易)型はあれば面白いが、実用的には問題があると考えた方が良いでしょう。

| 型名 |

外観 |

備考 |

三和無線測器

SGM-17 |

|

新ラジオ資料館に回路図あり、

画像をクリックしてください。

昭和31年発行の電波技術増刊号より。

これはGM試験器です。 |

三和無線測器

SGM-19 |

|

新ラジオ資料館に回路図あり.

村西さんの提供です。

昭和31年発行の電波技術増刊号より。

これはGM試験器です。 |

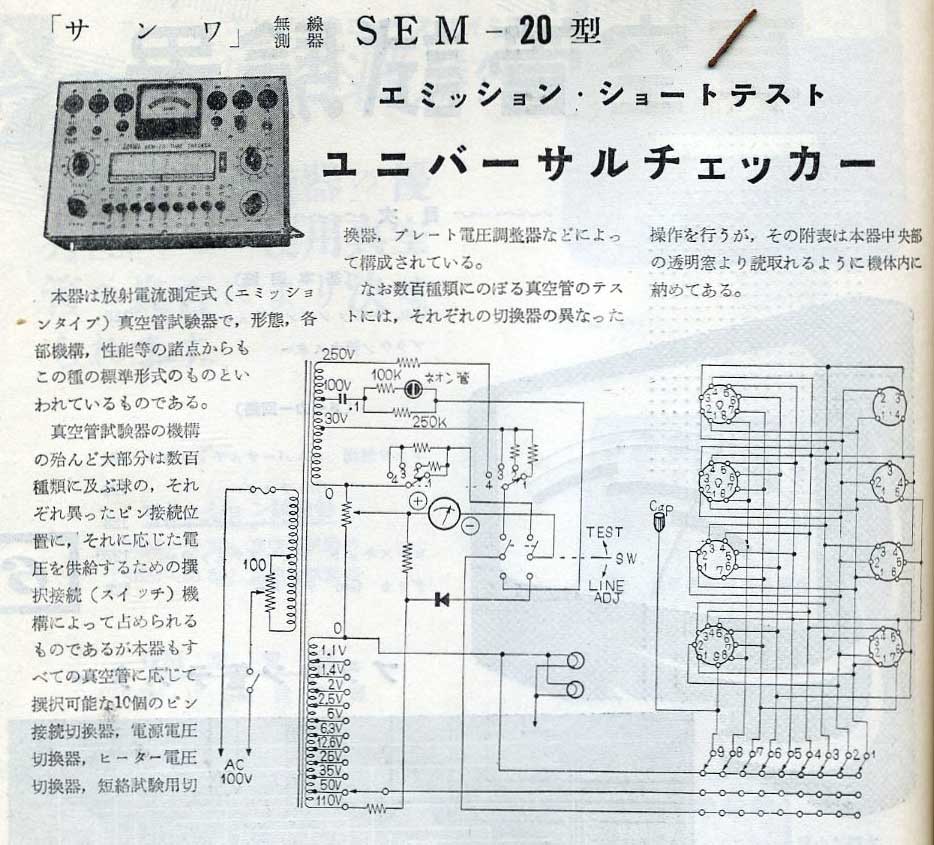

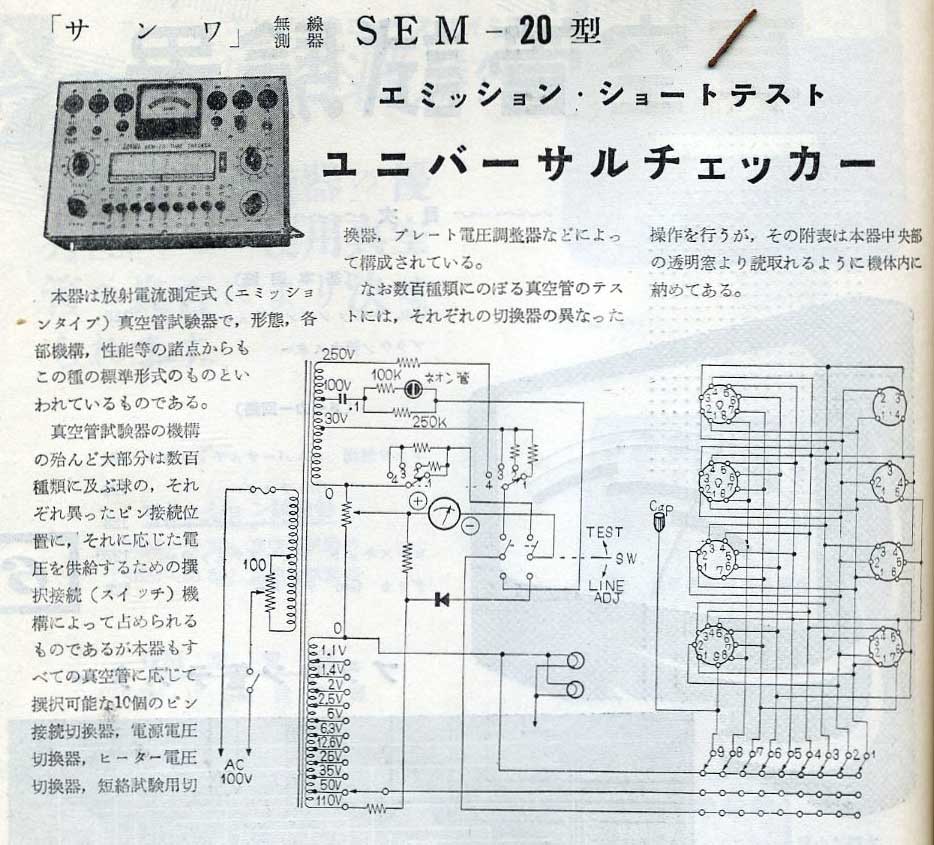

三和無線測器

SEM-20 |

|

新ラジオ資料館に回路図あり、

画像をクリックしてください。

昭和31年発行の電波技術増刊号より。

エミッション測定器。 |

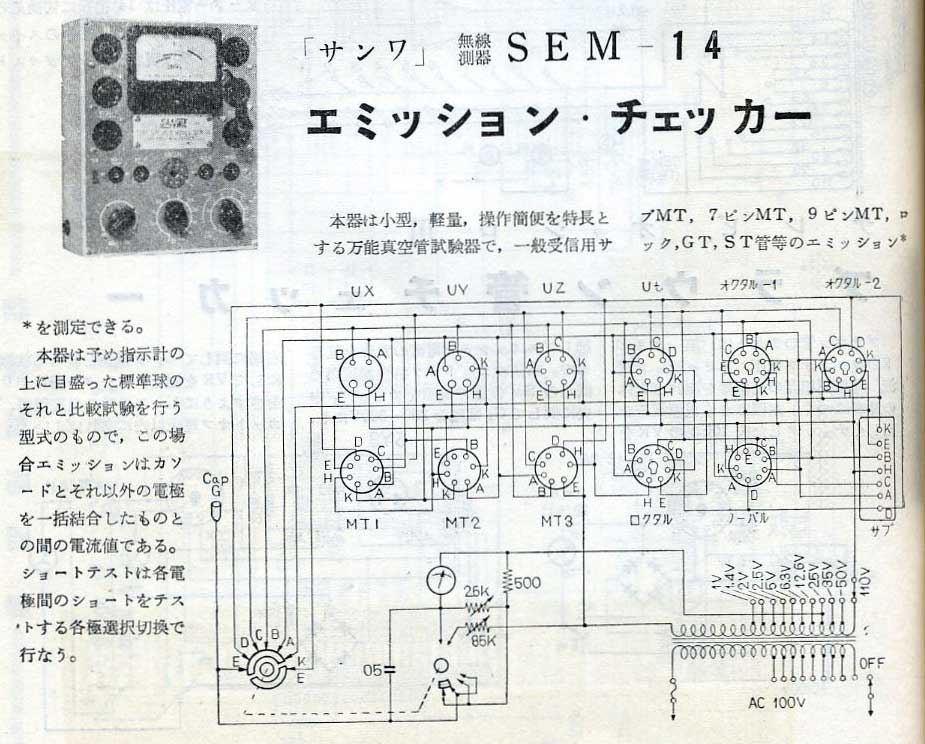

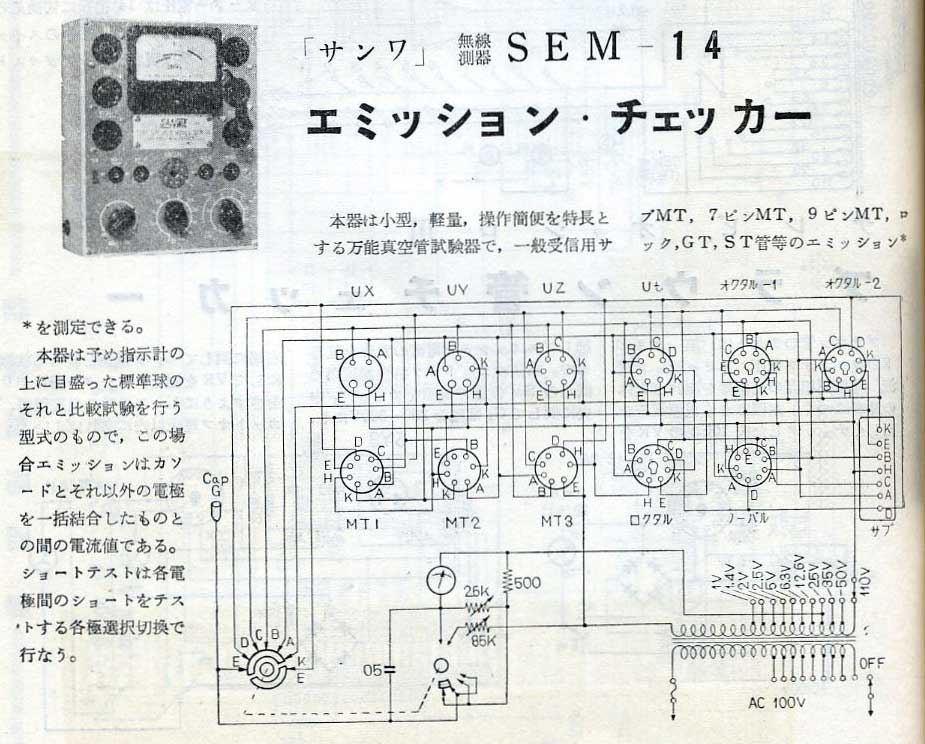

三和無線測器

SEM-14 |

|

新ラジオ資料館に回路図あり、

画像をクリックしてください。

昭和31年発行の電波技術増刊号より。

エミッション測定器で簡易型。

倉島さんのホームページに解説が有ります。

詳細ですから,参考になるでしょう。

(リンクは2010年11月13日追記) |

三和産業

無測1001型

真空管試験器 |

|

新ラジオ資料館に回路図あり、

画像をクリックしてください。

電波科学増刊号(1949年)より。

エミッション測定器で簡易型。 |

三和産業

1004ラジオマスター |

|

新ラジオ資料館に回路図あり、

画像をクリックしてください。

電波科学増刊号(1949年)より。

エミッション測定器で簡易型。 |

| 国洋 VE3 |

|

新ラジオ資料館に回路図あり。

電波科学増刊号(1949年)より。

エミッション測定器で簡易型。 |

2014年2月13日

2015年9月2日:2,094 Heath Kit IT−21の画像や説明を追加。

radiokobo-all

radiokobo-all

昭和20年代中頃

ラジオアマチュアーの憧れの的。

昭和20年代中頃

ラジオアマチュアーの憧れの的。

真空管試験器としては最もポピュラーなもの、中々の優れもの。

真空管試験器としては最もポピュラーなもの、中々の優れもの。

現用の真空管試験器 TV−10です。

現用の真空管試験器 TV−10です。 先日mT管のソケットが接触不良になったので交換した。

先日mT管のソケットが接触不良になったので交換した。

米軍用の真空管試験器、小型の送信管まで試験できる。

米軍用の真空管試験器、小型の送信管まで試験できる。 ユーザー用として最高級の真空管試験器。

ユーザー用として最高級の真空管試験器。