- (H)スムーズテーパー回路の長所と短所

-

ハイパスコンデンサ付きスムーズテーパー回路の長所と短所を、

回路シミュレーションを使って確認してみましょう。

まず長所は、ボリュームポット絞った状態でも高音域が落ちない点です (これがハイパスコンデンサを追加する目的なので、当然ですね)

短所は、ボリュームポットを深く絞っていくと、高音域だけが余分に残るようになるため、 軽い印象の音になる点です (これが嫌で、スムーズテーパー回路を避けるプレーヤーも多いと思います)

スムーズテーパー回路のハイパスコンデンサ容量を決めるには、この長所と短所のバランスを考慮する必要があります。 特にプレーヤーが「ボリュームポットを、どの範囲で使うことが多いのか」が大切なポイントになります。

ハムバッカーピックアップ条件で、高音域のバランスとコンデンサ容量との関係を シミュレーションで確認してみましょう。

- (H)結果の早わかりまとめ

-

最初に回路シミュレーション結果から分かる結論をまとめておきます。

詳細を確認したい場合はさらに読み進んでください。

- 歪み系中心で、ボリュームポットで歪みの深さを調節しているプレーヤーの場合、 ボリュームポットをセンター(つまみ位置5)まで絞ることが多いので、 比較的小さめのコンデンサ容量が適している。

- クリーン系中心で、ボリュームポットをつまみ位置7まで絞っても高音域を落としたくないプレーヤーの場合、 比較的大きめのコンデンサ容量が適している。

- スムーズテーパー回路の並列抵抗は、つまみ位置に対する音量変化をスムーズにするだけでなく、 バランスが取れた周波数特性を作る効果もある。

- ハムバッカーピックアップ条件でのシミュレーション結果例 (あくまでも一例です)

クリーン系中心には 220pF、 歪み系中心には 100pF (または 150pF) - シングルコイルピックアップ条件では、その約2倍程度のコンデンサ容量

クリーン系中心には 470pF、 歪み系中心には 220pF (または 330pF)

- (H)シミュレーション条件

-

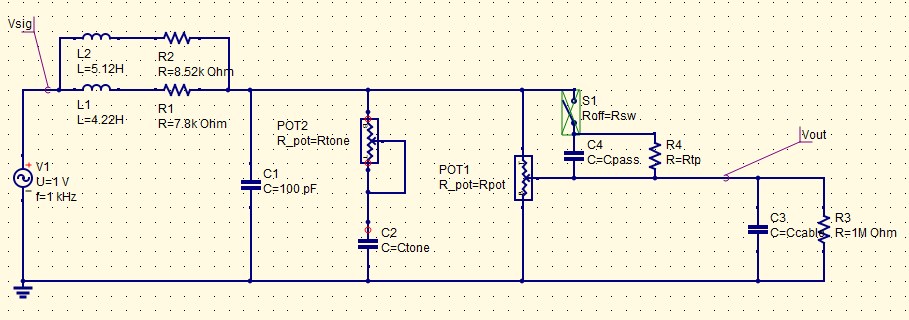

- 等価回路(H)

- レスポールのハムバッカーピックアップを想定した回路定数を設定しています。

等価回路(H)の説明

- シミュレーション条件(H)

-

トーン回路条件: ポット 500k-Ohm, コンデンサ 0.022uF

ボリュームポット 500k-Ohm

ケーブルの長さ3m想定、静電容量 300pF

スムーズテーパー 回路抵抗 470k-Ohm

スムーズテーパー 回路ハイパスコンデンサ容量 2種類 100pF / 220pF

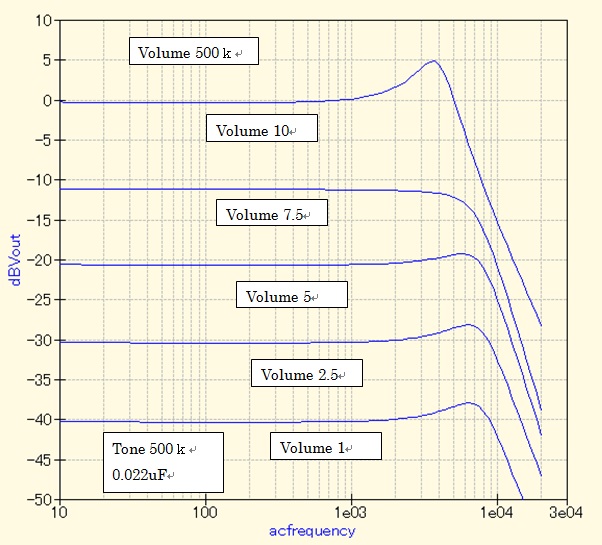

- (H)スムーズテーパー回路無し ハイパスコンデンサ無し(周波数特性)

- ボリュームポット(つまみ位置 10 / 7.5 / 5 / 2.5 / 1): 縦軸 0 / -10 / -20 / -30 / -40 dB 付近の特性

まずは「スムーズテーパー回路無し」オリジナルの周波数特性グラフを見てみましょう。

ボリュームポットつまみ位置 7.5 付近で、高音域が落ちているのが分かります。 ボリュームポットを調整しながら演奏するプレーヤーにとっては、この音質変化が 気になると思います。

またつまみ位置 5 / 2.5 / 1 付近では高音域が少しだけ持ち上がった特性になっています。

[図] スムーズテーパー回路無し ハイパスコンデンサ無し

[図] スムーズテーパー回路無し ハイパスコンデンサ無し - (H)スムーズテーパー 回路: 並列抵抗有り(周波数特性)

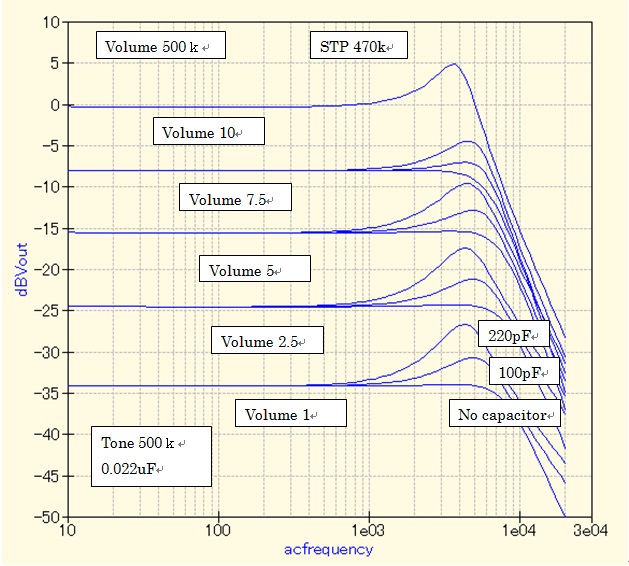

- ボリュームポット(つまみ位置 10 / 7.5 / 5 / 2.5 / 1): 縦軸 0 / -8 / -15 / -25 / -35 dB 付近の特性スムーズテーパー 回路 470k-Ohm, ハイパスコンデンサ 無し / 100pF / 220pF

次に「スムーズテーパー 回路: 並列抵抗有り」の周波数特性グラフを見てみましょう。

シミュレーション結果をみると、 ボリュームポットつまみ位置 7.5 付近で元の高音域を維持したい場合には 220pF、 つまみ位置 5 付近で高音域を維持したい場合には 100pF (または 150pF) が 適しているようです。

(シングルコイルピックアップ条件では、この2倍程度の値が適していると思われます)

よって歪み系中心でボリュームポットで歪みの深さを調節しているプレーヤーの場合、 ボリュームポットをセンター(つまみ位置5)まで絞ることが多いので、 比較的小さめのコンデンサ容量(例えば今回のシミュレーション条件では 100pF または 150pF) を選択するのが良いでしょう。

(つまみ位置 7.5 よりもさらに絞った、つまみ位置5付近まで絞って歪みの深さや音量を変えることを想定しています)

クリーン系中心で、ボリュームポットをつまみ位置7.5まで絞っても高音域を落としたくないプレーヤーの場合、 比較的大きめのコンデンサ容量(例えば今回のシミュレーション条件では 220pF) を選択するのが良いと思います。

なおボリュームポット全開状態では、スムーズテーパー 回路は影響しません。

またスムーズテーパー 回路の並列抵抗 470k Ohm の影響により、つまみを絞っても音量が残るようになり、 ボリュームポットつまみ位置と実際の音量 (dB) との関係が変わっています。

[図] スムーズテーパー 回路: 並列抵抗有り

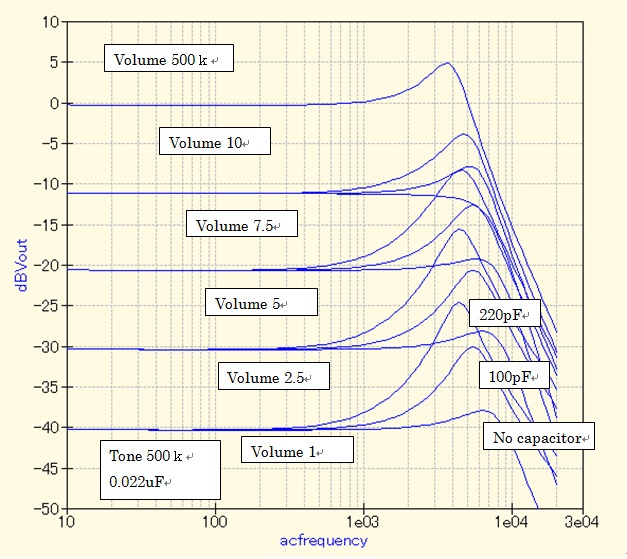

[図] スムーズテーパー 回路: 並列抵抗有り - (H)ハイパスコンデンサのみ: 並列抵抗無し(周波数特性)

- ボリュームポット(つまみ位置 10 / 7.5 / 5 / 2.5 / 1): 縦軸 0 / -10 / -20 / -30 / -40 dB 付近の特性スムーズテーパー 回路並列抵抗無し, ハイパスコンデンサ 無し / 100pF / 220pF

ハイパスコンデンサだけを追加して、 並列抵抗(470k Ohm)を追加しない場合の周波数特性も確認してみましょう。

シミュレーション結果を見ると、並列抵抗がない場合には 並列抵抗がある場合よりもより多く高音域が残るようになります。 またボリュームを絞っていくにつれて高音域のピークが高くなり、 バランスが悪くなります。

よってハイパスコンデンサだけで並列抵抗が無い場合には、小さめのコンデンサ容量を 選ぶことになります。 このシミュレーション結果では、コンデンサ容量 100pF (または100pF 未満)が 適切に見えます。

ボリュームポット(S)250k-Ohm と 500k-Ohm でも少し説明しましたが、ボリュームポットの抵抗値が下がると共振周波数付近の 高音域が低下します。

スムーズテーパー回路の並列抵抗がある場合は、ボリュームを絞っていくと 合成抵抗値が下がっていきます。 よってボリュームを絞っていくにつれて高音域が低下していく傾向があるために、 高音域のピーク増加が抑えられ、結果としてバランスが取れた周波数特性になります。

つまりスムーズテーパー回路の並列抵抗がない場合よりも、並列抵抗がある方がバランスの良い 周波数特性になります。

スムーズテーパー回路の並列抵抗は、つまみ位置に対する音量変化をスムーズにする だけでなく、バランスが取れた周波数特性を作る効果もあることが分かりました。

[図] ハイパスコンデンサのみ: 並列抵抗無し

[図] ハイパスコンデンサのみ: 並列抵抗無し

関連項目

(S)(H)スムーズテーパー 回路の説明

(S)ボリューム全開 と 絞ったとき

(S)コンデンサ容量 470pF / 1000pF / 2200pF

(H)コンデンサ容量 100pF / 220pF / 470pF / 1000pF

周波数特性グラフの見方

(S)ボリューム全開 と 絞ったとき

(S)コンデンサ容量 470pF / 1000pF / 2200pF

(H)コンデンサ容量 100pF / 220pF / 470pF / 1000pF

周波数特性グラフの見方

Uncle-EG お気に入り商品

Copyright (C) 2012 Uncle-EG

本ページへのリンクは確認不要です。

シミュレーションの結果/精度については責任を持てません。最終的な判断は各自で行ってください。

本ページへのリンクは確認不要です。

シミュレーションの結果/精度については責任を持てません。最終的な判断は各自で行ってください。