|

橋印のラミー糸は、靴業界で古くから使われている、定番的な麻糸です。国産では、最も信頼できる麻糸のひとつだと思います。素材も紡績工程も吟味されて作られています。レザークラフトの手縫い糸としても、もちろんたいへん使いやすい糸です。

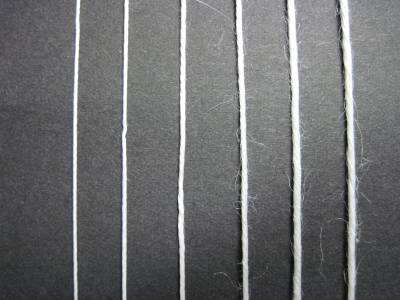

30/3・20/3・16/3 は、画像左側のコーン巻になっています。ミシンで使うことを想定した製品なのかもしれません。

16/4・16/5・16/6 は、画像右側のチーズ巻になっています。

|

糸の太さ

|

撚りの向き

|

糊加工

|

重さ

|

長さ

|

30/3

|

左

|

あり

|

225g

|

1305m

|

20/3

|

左

|

あり

|

225g |

855m |

16/3

|

右

|

あり

|

225g |

675m |

16/4

|

右

|

なし

|

450g |

990m |

16/5

|

右

|

なし

|

450g |

765m |

16/6

|

右

|

なし

|

450g |

630m

|

重さと長さは、およその数値です。

|

|

上の画像は、黒い台紙の上に糸を並べてみたものです。それぞれの太さや、毛羽立ちの感じの参考にしてください。どの糸も撚りは安定していますし、使っていて気持ちの良い糸です。

|

|

チーズ巻の糸を、最も簡単に使う方法は、ビニル袋に入れて口元をモールなどで止めてしまうことかもしれません。糸が汚れにくくなります。糸は中央の内側から引き出して使います。

|

|

だんだん糸の量が少なくなってくると、巻の形が崩れやすくなってきます。持ったときにつぶれてしまうということもあります。そこで、ちょうどいい大きさのタッパーなどに入れておくと、扱いやすくなるのではないかと思います。

上の画像のタッパーは、ほんのすこし高さが足りなかったので、革のふたを縫い付けてから、タッパーの本来のふたの天を切り取っています。それで少し高さが増して、糸がちょうど良く収まるようになっています。ジャストサイズです。

|

|

細番手のコーン巻の糸は、細長いタッパーに入れて使うのが良いかもしれません。使うときは、タッパーのふたを外さないといけないのですが、収納場所の都合などもあり、私はこの様にしています。

|

|

糸は染色することもできます。手軽に染められる、手芸店などで販売されている染料で十分だと思います。(念のために書いておきますが、革用の染料は麻

の繊維には向きません。)上の画像の右側の糸は、染色後に玉巻器で巻いた物です。重さは100gです。玉巻器で巻くと、重さの割に大きな玉になります。

細番手の糸は糊加工がされているので、染色する時は、本来は糊抜きと精錬をするべきなのだと思いますが、革の手縫い用途でそこまでの手間をかけるのも気

が進みませんね。糊の成分を糸のメーカーから教えていただくことはできなかったのですが、おそらくPVA系の糊が主成分だと思われます。

PVAの糊は、お湯で煮ることによってかなり落ちます。もちろん、糊残りもあるのですが、色は付きます。その色が革の手縫いにあたって問題なければ良い

わけです。自己判断で決めていただきたいのですが、お湯でよく煮るだけでも十分かもしれません。洗剤も加えて煮たほうが効果が上がるようです。

|

|

上の画像は、糸の染色のときに使うと便利な、綛繰り器(かせくりき)と玉巻器です。

左の綛繰り器は、使うときには傘のように開いて、作業台の端などにセットします。真ん中に取手が付いているので、早く回転する観覧車のようにぐるぐる回して糸を綛にします。

私が使っている玉巻器は、糸の撚り機能も付いているので、玉巻器としてはちょっと形状の違う部分もあります。でも、撚りの機能は使うことがないので、た

だの玉巻器として使っています。もともと、毛糸などを巻くことを想定した道具だと思いますので、撚りの機能も革の手縫い用途では使うことがないと思ってい

ます。

昔は、普通に家庭でよく使われた道具らしいのですが、今ではこれらの道具を常備している家庭は少ないでしょうね。

|