見た目や声や

11/30

『人は見た目が9割』という本(竹内一郎著、新潮選書)を先日、本屋でちょっと立ち読みしてきました。2時間もあれば全部読めそうな内容と、いかにも今風なタイトルのつけ方。

この言葉はそれだけではいろんな解釈ができて、ちょっと危ないのですが、確かにあたってるところはあります。人間は、意識するしないにかかわらず、あらゆる手段で自己表現し、メッセージを発信しているわけです。

でも視覚だけではありません。声の与える印象も大きな要素です。数か月前に、亀渕由香さん(歌手)のボイス・トレーニングの本を読んだことがあるのですが、その中で亀渕さんは声について語っていて、「オレオレ詐欺などは、言っている内容よりも、声の調子や話し方で見破ることができる」と書いていました。これも確かにそうですね。要するに、内側にあるものは自ずと外に表れてくるわけです。

建物の耐震強度偽造事件にかかわる人たちをニュースで見ていて、ぼくはそんなことを思いました。まともそうな言葉を並べてるけど、あの表情で、あの声の調子で、言ってる内容をほんとに信じられる?なーんて。

いや、そんなこと言わなくても、言動のあちこちでじゅうぶんボロを出してますけどね。

IQテスト、今年もやってみた

11/29

去年に引き続いて、テレビ朝日のテスト・ザ・ネイションを録画して、親子3人で挑戦しました。あのIQテストですよ。

去年ぼくは息子に負けたのですが、今年はリベンジを果たしました。ちょっと上がって134。息子はちょっと下がって128

。娘も去年より上がって124。

今年はちょっと趣向を変えて、脳タイプ(左脳右脳の思考パターン)とか適職とかを取り入れていましたが、まあこれは愛嬌ですね。

子どもたちは二人とも、右インプット左アウトプットでモノ(人ではなく)型でした。適職は研究者とか漫画家とかいうことだから、昆虫が好きな息子と、絵を描いている娘は自分の適正を知っている、ということでしょうか。ぼくはどちらかというと、左・左でモノ、適職は外科医に歯科医に官僚……えっ? まさか。ぼくにはできそうにない仕事ばかり列挙されてましたね。

意外だったのは、ゲストたちの成績があまり良くなくて、トップの人でも100だったこと。まあ、あの人たちは番組の中でパフォーマンスしなきゃいけないし、会場の騒々しい雰囲気の中で、集中できなかったのでしょう。でもぼくたちとしては、某ゲストの結果が98だったのを見て、ちょっと喜んじゃったのです。

ファーブル昆虫記

11/27

奥本大三郎さんの『完訳ファーブル昆虫記』第1巻上を買いました。このあと4年ぐらいかけて配本され、最終的には全部で20冊(各巻上下×10巻)の予定だそうです。

24日発売で、ぼくが買いに行ったのは昨日(26日)。しかし新刊書コーナーをいくら見ても見あたらない。もしかして児童書コーナーかと思い、そちらも探したけれど見つからず。しかたがないので店員さんに聞きました。そしたらコンピューターで検索し、もう一人の店員さんが「少々お待ち下さい。在庫があるかどうか見て参ります」と言って、奥の方へ行きました。しばらくして「これでございますね」と持ってきてくれたのですが、いやあ、まいったなあ。2日前に発売になったばかりでしょう。どうして奥に引っ込めてあるの? 在庫があるかどうか、なんて……。

『ファーブル昆虫記』、やっぱりマイナーなのかな? ぼくは全巻そろえるつもりなんだけど。奥本さんのことが昨日の朝日新聞「ひと」欄で紹介されていました。自宅に建てた「ファーブル昆虫館 虫の詩人の館」が来年3月オープンだそうです。そう言えば、養老さんも最近昆虫館を建てたと、著書で言ってました。ぼくはこれらの偉大な先達の後塵を拝したいと思ってるのですよ。

不思議な贈り物

11/24

今朝、部屋のカーテンを開けたら、ベランダの溝に葉っぱのようなものが落ちていました。この季節、落葉が飛んでくることはよくあります。戸を開けて、拾ってみたら、なんとそれがチョウチョの死骸。それもルリタテハだったのです。

見てみると、触覚も足も羽も完璧。鱗粉もほとんどとれていない。羽を動かしてみると関節がまだ柔らかく、死んで間もないことがわかりました。いったいなぜ死んだのだろう? それに、なんでこんな日にこんな所で?

今の季節、カマキリやハンミョウの餌にするヤマトシジミでさえ少なくなってきています。見かける蝶と言えば、晴れた暖かい日にウラギンシジミかモンキチョウくらいでしょうか。学校から帰宅した息子に知らせたら、「何かの恩返しかな?」

さっそく夕方に展翅しました。君の死は無駄にはしないからね。註:上の写真は、わが家にある同種・別個体の標本です。

柿がおいしいよ

11/22

柿はお好きですか? わが家では去年も今年も教会のバザーで、柿を安くたくさん買いました。もらったものもたくさん。

今年はどこでも豊作だったようで、今日ラジオ(Nack5)でも、そんなお便りが紹介されていました。自分のうちで実った柿を近所に配っても、まだ余っていて、一日十個ずつ食べているとか。

柿は昔話にも出てくるし、田舎の風景には欠かすことのできない日本の伝統的果物。でも最近、柿が好きという人はやや年輩層に偏っているようですね。残念。おいしいのにね。

そう言えば、先日、日本人が消費する果物の第一位が、みかんからバナナに交替したというニュースがありましたね。ぼくはバナナも好きなので、その辺はどちらでもいいのだけど、聞けば、若い人たちがミカンを好きじゃない理由の一つが、皮をむくのがめんどうだからだとか。柿にしてもリンゴにしても、皮をむくのが煩わしい。

……なんだか悲しい理由だなあと思っちゃうのです。野菜や果物をジュースだけで摂取するとか、楽して食べるだけじゃ、ほんとのおいしさはわからないじゃありませんか。皮をむく行為がおいしさを高めるんだから。

時代おくれ

11/18

今日、ラジオを聴いていたら、とてもいい歌が流れてきました。河島英五の「時代おくれ」という歌。思わず引き込まれて、仕事の手を休めて聴いてしまいました。歌詞を掲載します。

一日二杯の酒を飲み

さかなは特にこだわらず

マイクが来たなら微笑んで

十八番(おはこ)をひとつ歌うだけ

妻には涙を見せないで

子どもに愚痴を聞かせずに

男の嘆きはほろ酔いで

酒場の隅に置いていく

目立たぬように はしゃがぬように

似合わぬことは無理をせず

人の心を見つめ続ける

時代おくれの男になりたい

不器用だけどしらけずに

純粋だけど野暮じゃなく

上手なお酒を飲みながら

一年一度酔っぱらう

昔の友にはやさしくて

かわらぬ友と信じ込み

あれこれ仕事もあるくせに

自分のことは後にする

ねたまぬように 焦らぬように

飾った世界に流されず

好きなだれかを思い続ける

時代おくれの男になりたい

詩の構成が「雨ニモ負ケズ」ふうです。調べてみたら、阿久悠の作詞(森田光一作曲)なんだそうです。いい詩を作るよなあ。思い切った言い方をすると、ここで歌われているものは、男の教養なんですよ。「男の美学」なんて手垢の付いた表現は用いたくない。

河島英五の歌は「酒と泪と男と女」とか「野風僧」といった名曲があるけど、今日この歌を知って、宝を見つけた気分になりました。

とことん、虫、蟲

11/17

ゆうべ、NHK「課外授業ようこそ先輩」で、仏文学者の奥本大三郎さんが出てきました。ファーブル昆虫記を翻訳したりして、筋金入りの虫屋さん。当然、昆虫が題材です。録画をして子どもたちも見ました。

初めのところで、奥本さんがこれまでに作ったという標本が出てきたのですが、その見事さに仰天。質・量ともにプロの仕事です。わが家の標本は、蝶を中心に細々とつくってきて、それでも100頭を超えました。しかしレベルがまだまだだと痛感しました。蝶の触覚を破損することなく、角度もきれいにそろえて展翅するのは至難の業です。

昆虫の世界も他の分野と同様、はまりこむとそれなりの出費がかかります。先月、足りなくなった標本箱や展翅台などを買いに渋谷の志賀昆虫へ行ったのですが、出費は1万円を超えました。これまでに昆虫にかけたお金はそれ相当の額になっていて、家族で唯一虫嫌いな妻は迷惑そうな顔をしています。

お店を出てから思いましたね。これはもうほんとに、後には引けないのだと。でも昨日のような番組を見たり、養老孟司さんや海野和男さんの本を読んだりすると、昆虫は、かけたお金以上のものをぼくたちに返してくれることは間違いないのだと確信するのですよ、ほんと。

自分に合う手帳がない

11/15

昨日、本屋に行って、来年の手帳を見てみました。ここ数年、自分にしっくりくる手帳が見つからないのです。ぼくはビジネスマンじゃないから、いかにもビジネスっていう感じの手帳は合いません。しかも年毎に、あるいは年の途中でも使い方が変わったりするものだから、なかなか満足できない。電子手帳みたいなハイテクものは使いたくないし。

お店の手帳コーナーでぼくがあれこれ探している間、ほぼ途切れることなく入れ替わり立ち替わり、人が来ていました。若い女性からおじさんまで。見ているとみんないくつもの手帳を手にとって比べています。

それを見ていてふと思ったのですが、棚にはたくさん並んでいるけれど、自分に合う手帳を見つけられずにいる人は結構多いんじゃないでしょうか。もし自分の定番があるのだったら、ぱっと見つけてすぐにレジへ持って行くでしょう。いろいろ試してみるけど、いいのがないなあと感じているのでは? そうなると、残された道は自主制作だけってことになっちゃいますね。

ちなみにぼくは今年の初めから、予定記入以外に、自分のやったことの記録を、今まで以上に丁寧に行うようになりました。それが意外に役立っています。

サイボーグの時代

11/11

NHKスペシャル「立花隆最前線報告 サイボーグ技術が人類を変える」が先週の土曜日、放映されていました。子どもたちは「スウィングガールズ」を見たがったので、録画して昨日見たのですが、驚くような内容でした。

立花隆さんは今「メディア ソシオ・ポリティクス」というホームページを持っていて、政治経済・科学など、いろんな問題を論じています。記事掲載は不定期ですが、非常に面白いので、見てみるといいですよ。

この中で、立花さんは今回の番組について、取材段階から報告していました。脳神経工学がここ数年長足の進歩を遂げていて、例えば腕をなくした人が用いる義手が、今までとは全く違った方法で動くようになっています。通常の手を動かしたいと思うのと同じように思えば、手が動くのです。

脳に関してぼくは3年ほど前から興味を持ち始め、つい最近も池谷裕二さんの『進化しすぎた脳』を読んだばかりですが、その中にこのNHKスペシャルと重複した内容が語られていました。本についても番組についても、全体をここで紹介するスペースがないので、その驚きの内容をお伝えできないのが残念です。とにかくとんでもない時代がやってきていることだけは確かです。

そこからは、人間のからだとは何か、心とは何か、人格とは何か、……そんな基本的倫理的な問いかけが、わたしたち一人一人に投げかけられてくるわけですが、重すぎて背負いきれないよ、というのが正直な感想。

何でも描いちゃった北斎 11/8

北斎展を見に行きました。平日で、しかも会期半ばなのに、めちゃ混み。上野にある東京国立博物館の会場には、老若男女がひしめき合い、英語やドイツ語、フランス語などの会話も聞こえてきました。観客層の幅の広さがそのまま、北斎の知名度・人気を物語っています。

それにしても、北斎は美の巨人と呼ぶにふさわしい芸術家ですね。改めて認識しました。ヨーロッパにピカソがいるなら、日本に北斎あり、です。展示作品数は300点あまり。見て回るのに2時間以上かかりました。それでも彼の画業のごく一部に過ぎないのです。90歳で死ぬまで、よくこんなに描いたものだと驚くばかり。なーんでも描いたんです。作品によっては、自分では描かず、アートディレクター的な立場で制作したものもありますが、人物、風景、動物、虫、植物、道具、建築物、ありとあらゆるものを彼はモチーフにしたのです。一人の人間がこれほどのことをやってしまう。そんな北斎って、どういう人物だったんだ。

一番有名な冨嶽三十六景はぼくも大好きで、波がドブーンと逆巻いている「神奈川沖浪裏」はしっかりと見てきました。今まで画集だけで見ていた絵の実物をたくさん見ることができたのはとても嬉しかったし、さらに今日初めて目にしたものも多く、はっとするような絵がたくさんありました。

お土産コーナーにはつい買いたくなってしまうものがいっぱい。図録も買いたかったけど、先日も光琳展へ行ったし、奥多摩ではお酒も買ったし、……出費がかさんでいるので、絵はがき2枚だけで我慢しました。

お酒がうまいぞ 11/7

お酒がおいしい季節になったということでしょうか、先日から急にぼくは日本酒づいています。きっかけは文化の日に、奥多摩へ家族で日帰りピクニックに行ったこと。

JR青梅線の沢井駅に清酒澤乃井をつくっている小澤酒造があって、そこが経営する日本料理店や休憩所、売店、美術館などがあります。

澤乃井園という所では、多摩川の豊かな渓流を眺めながら、お酒やコーヒーを飲んだり、料理を食べることができます。御嶽山から川沿いを散歩したあと、ここに寄って、みんなで軽く食事をしました。で、こういうところに来てお酒を飲まないというのはもったいない。

澤乃井という名前は聞いたことがありましたが、別段気にもとめていませんでした。でも、お店で「冷やおろし」という生酒を一口飲んだ時、思いがけなく新鮮な感動があったのです。あ、久しぶりに日本酒の味。この柔らかさ、ふくよかさ。やっぱり、ええなあ。こりゃ、おみやげを買わないわけにはいかない。というわけで、純米大辛口というお酒720mlも買って帰りました。

きのう、これを開封して飲んだのですが、うん、やっぱりおいしい。ぼくは日本酒の通ではないけれど、自分の舌で味わって、おいしいと断言できます。どちらのお酒も、値段は全然高くないのがうれしい。夏はどうしてもビールですが、安い値段に惹かれて飲んでみた発泡酒だの雑酒はやっぱり味も安っぽくて、結局はお金の無駄遣いになるだけ。ビールでもワインでもじっくり味わえるものが一番。

秋も深まり、これからは日本酒とちょっとおつきあい、ってことになりそうです。

人生は不公平だ 11/4

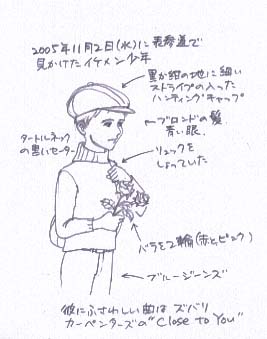

昨日、おととい、あちこちお出かけをしました。土産話がたくさんあります。2日は娘が学園祭の代休だったので、一緒に青山の根津美術館へ尾形光琳展を見に行きました。これがすばらしかったので、ぜひお話ししようと思っていますが、ここではそれとは別の話題を。原宿で見かけた少年のことです。

表参道の交差点のところで信号待ちをしていたら、娘が「かわいい男の子がいる」と言います。振り返ったら、外国人の女性二人のそばに寄り添うように立っていた男の子が目に入りました。それがまあ、ヨーロッパ映画のスクリーンから出てきたようなめちゃイケメンの男の子なのです。年齢は10歳くらいでしょうか、身長も140cm位だったと思うのですが、全体に黒っぽくまとめた服装は頭から足先まで決まっていて、しかも手には薔薇の花を2輪。何から何まで絵になる装い。ファッションや顔立ちからはヨーロッパの香りが。

こんな子が現実にいるんだ、と娘と二人で感嘆していました。ヴィジュアル的にはその辺の日本人の子は、残念ながら太刀打ちできないなあ(少なくとも洋風ファッションにおいては)。ぼくは思わず、ライオンキングの冒頭に出てくる、スカーのセリフを叫びたくなる。"Life

is unfair."(人生は不公平だ)。

記憶をもとに描いたのが、上のスケッチです。