常念岳(長野県)

じょうねんだけ 標高2857m。

じょうねんだけ 標高2857m。

常念岳は安曇野の平野部からもよく見え、

前常念岳とペアになった特徴のある山容からすぐにそれと分かる。

筆者が最初に頂上を踏んだのは1972年の4月で、2回目は1973年の3月である。

いずれの時も会社の山仲間との山行で、テント持参であった。

その後しばらく遠ざかっていて、2009年の夏に久しぶりに頂上を目指したが、

悪天候のため蝶ガ岳を登っただけで断念した経緯がある。

2010年8月、改めて蝶ガ岳から常念岳を目指した。

ここでは、主にその時の記録を紹介する。

天気予報で天気を確認してから、出発当日の夜行バスを予約した。

昔のような夜行列車はないが、その代わりに夜行バスを利用すれば、

新宿から乗り換えなしに上高地まで入れる。

今回は出来るだけ疲れを残さないように、3列シートの夜行便を使った。

23時にバスは新宿を出発。

月曜の晩のせいか、満席ではない。

多少値段が高くても、席がゆったりしているのは、疲労を最小限にする意味で助かる。

5時半に上高地着。

快晴だ。

穂高、焼岳がはっきり見える。

気温は高めである。

簡単に朝食を済ませ、6時過ぎに徳沢へ向かって歩き始める。

途中、サルと出会う。

最近は、上高地付近で毎回のようにサルと出会う。

サルのほうも慣れたもので、人を気にする様子もない。

徳沢から尾根に取りつく。

鳥のさえずりを聞きながら高度を上げていく。

前年は雨の中を傘を差しながら下山したことを思えば、天と地ほどの差がある。

樹林帯の中の道なので、展望は利かないが、強い日差しが遮られているので、

しのぎやすい。

長塀山までの行程がうんざりするほど長く感じられる。

やっとたどり着いた長塀山の頂上は、木々に囲まれていて景色は見えない。

しかし、ここまでくれば、先はもう長くない。

途中に妖精ノ池というかわいらしい池があり、周りのお花畑にベニヒカゲが飛び回っている。

今回は軽量化のため、マクロレンズを持ってきていないので、標準ズームレンズで蝶を追いかける。

その後、蝶ガ岳の頂上付近や常念乗越ではミヤマモンキチョウも観察でき、

やはり多少重たくなってもマクロレンズは持ってくるべきだったと後悔したが後の祭り。

蝶ガ岳頂上に近づくにつれて雲が多くなり、そのうちに穂高や槍は隠れてしまった。

12時過ぎに蝶ガ岳ヒュッテ着。

さっそく受付を済ませ、冷えた缶ビール(大)を買って一息入れる。

一日の行程の終わりにビールを飲むのは、登山における最高に贅沢なひとときだ。

頂上を踏んだ時の達成感と同じくらいの満足感を味わえる。

その後、夕方にかけて続々と登山者が到着する。

しかし、超満員というほどの混雑ではなかったので、

夜はゆったりと横になることができた。

夜中のうちに雲は去り、翌日の朝は快晴。

4時過ぎに小屋を出る。

すでに東の空は明るくなりかけている。

眼下には安曇野の町の明かりが見える。

カメラを一脚にセットして周囲の景色を撮り始める。

太陽が顔を出したのは5時ちょっと前。

すぐに穂高や槍が赤く染まる。

それもわずかな時間で、見る間に赤みは消えてしまった。

場所を常念岳方向に移しながら、所々で写真を撮っていく。

蝶槍のピークを越えると、いったん高度をがくんと樹林帯の中へと下げる。

鞍部からまた登り返すと草地のピーク(2952m)に出る。

ここには、ベニヒカゲが舞っていたが、なかなか止まってくれないので、いい写真が撮れない。

あとは炎天下、常念岳の頂上を目指して登るだけ。

花崗岩の岩場は、フリクションが効いて歩きやすい。

8時半に頂上着。

頂上はもう少し先と予想していたら、思いがけなく人の集まっている山頂が間近に見えて驚く。

狭い頂上は登山者でいっぱいだ。

みんな周囲の大展望を満足そうに眺め、山座同定をしている。

私も30分ほど景色を見ながら休んだのち、常念小屋を目指して頂上を後にした。

常念小屋の前の花には、ミヤマモンキチョウが群がっている。

このあたりでは、ミヤマモンキチョウがごく普通に見られる。

小屋からケイタイでタクシー会社に連絡して、タクシーを予約する。

一ノ沢を下山する途中、たくさんの登山者とすれ違った。

20人くらいの団体や、小学生の集団もいた。

常念岳に登るルートとして人気が高いようだ。

でも下りに3時間かかるので、長いことに変わりはない。

昔、写真家の田淵行男もここを何度となく歩いたのだろう。

そんなことを考えながら歩いているうちに、ヒエ平の登山口着。

13時だった。

すでに予約したタクシーが待っていた。

シャツを着替えてから車に乗り込み、豊科駅で下ろしてもらった。

下界は猛暑で、外を歩いている人も少なく感じられた。

電車で松本に出て、松本からは新宿まで高速バスに乗り、帰宅した。

バスは、1000円プラスしてSシートにしたら、ゆったりとした座席でなかなか快適だった。

ただ前後のスペースがもう少しあると、疲れた足を伸ばせて楽なのにと思った。

近年、筆者が山に登るときの心配ごとは、腰痛のことである。

幸い、今度の山行ではそれほど腰に疲労がたまることはなかったので、

一脚の代わりに三脚、それにマクロレンズも持って登ればよかったというのが、

下山後の感想である。

この山行で撮影した蝶(ミヤマモンキチョウ、ベニヒカゲ)の写真は、

別に整理して後日掲載予定である。

今回のルートを歩いて感じたのは、意外と多くの若い人たちも歩いていることだった。

徳沢からの登りでは、女子大生の大人数のグループ(ワンゲルかな)と会ったし、常念岳への縦走路では

高校生の山岳部らしきグループも歩いていた。

若い人たちは、小屋泊まりよりテント泊を選ぶようだ。

私も若いころは、小屋に泊まることはほとんどなかったから、

その気持ちはよくわかる。

反対に、小屋に泊まるのは主に私も含めた中高年の登山者だ。

歩行記録 2010/08/03 上高地−蝶ヶ岳ヒュッテ 6h05m 08/04 蝶ヶ岳ヒュッテ−ヒエ平 6h30m

徳沢から長塀山を目指して樹林帯の中の道を進む。(2010/8/3)

以下、すべてCANON 5D Mark2・EF-24-105mm F4L IS USMで撮影。

朝焼けの御岳山(左)と乗鞍岳

右下は梓川

蝶ガ岳から

(2010/8/4)

槍ガ岳から南岳にかけての稜線。

見る間に日の当たる範囲が広がり、刻々と色が変化する。

(2010/8/4)

日の出直後、蝶ガ岳からの眺め。

久しぶりに見た穂高岳から槍ガ岳にかけての山並みは、堂々としていてスケールが大きかった。

(2010/8/4)

蝶槍からの御嶽(正面)と乗鞍岳(右)。

右手前に見えるピークは、霞沢岳。

(2010/8/4)

2592mのピーク付近から見た常念岳。

右のでっぱりが前常念岳。

(2010/8/4)

常念岳頂上。

大勢の登山者が思い思いに休んでいた。

常念岳頂上から南側の眺め。

朝から歩いてきた蝶ガ岳にかけての稜線がよく見える。

このころから、少しずつ雲がわいてきている。

蝶ガ岳という名前は、里から見える残雪の形に由来しているのだけれど、

響きからくるやさしい感じは、山容にも合っている。

常念岳頂上から北側の眺め。

横通岳、大天井岳、燕岳にかけての山々が見え、奥には、立山、剱岳

が顔を出している。

常念乗越で。

ここを一ノ沢に向かって下り始めると、もう槍ガ岳は見えなくなる。

次に、1970年台に常念岳に登ったときの写真を紹介する。

使用機材は、NIKOMAT FTn・50mm F1.4 フジカラースライドである。

1972年のときは総勢7人で、4月22日朝、豊科駅から三股付近までタクシーで入り、

前常念岳経由で常念岳の頂上を踏んだ。

この写真は、樹林帯を抜けて、尾根の上を歩いているときのもので、

この後、ザックを置いて頂上を往復し、樹林帯まで下ってテントを張った。

翌日は、三股まで往路を戻り、林道を須砂渡まで歩いた。

当時は携帯電話などなく、山の中からタクシー会社に連絡する手段はなかった。

1973年には、燕岳から縦走し常念岳に達した。

山仲間3人と一緒だった。

写真は常念岳頂上から穂高を見たところ。

このあと、涸沢で雪崩が発生し、その光景も別の写真に写っている。

常念岳からは、前常念岳、三股経由で須砂渡に下った。

(1973/3/20)

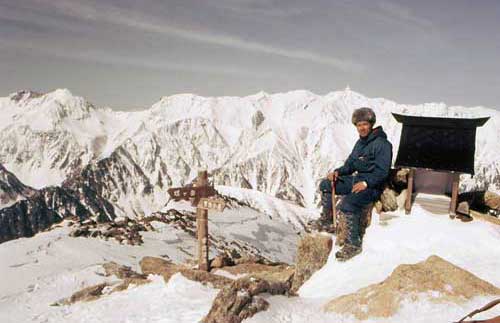

常念岳頂上で槍ヶ岳をバックにした筆者。

当時、冬山に行くときは、モスクワで買った毛皮の帽子を愛用していた。

毛糸の登山用帽子に比べて、使わないときはかさばるのだが、肌触りがよく、

耳あてを下ろすとさらに暖かさが増す。

(1973/3/20)

上に載せた1972年と1973年に撮った写真3枚は、いずれもフジカラースライドを使用している。

筆者は、1990年代中頃までのほとんどの山行でコダックのポジフィルムを使っていたが、

まれにフジやサクラのフィルムを使うことがあった。

その数少ないフジのカラースライドの使用例がこれらの写真である。

1970年代中頃までのフジのポジフィルムは、褪色の進み方が速いと言われるが、

確かにかなり褪色が進んでいる。

今回は、スキャナーで画像を取り込むときに、褪色補正をかけ、最後に彩度を上げる補正をしている。

それでも褪色は隠しようがない。