|

Vapochill_Tune6 CPUの断熱強化

LastModified 02/10/14

「人生で大事なことは

タイミングにC調に無責任♪」

(青島幸男作詞 植木等唄 「無責任一代男」より)

と申しますが、何事もタイミングは重要でございますねぇ・・・実は以下のコンテンツの中身を実際にやってたのは丁度1年前の2000年11月頃の事でして・・・CPUの断熱を標準ケースではなく、独自部品で構成して脱着を容易にし、ケース内温度を上げる原因となるヒータを省略する事で、より低い温度域での安定運用を図ろうと色々試行錯誤した経緯です。当時でも既に、Slotは時代遅れになりつつありましたが、現在(2001.11.25)となっては・・・ですが、まあ自分の記録用に整理しておくつもりでまとめてみます。

1. 四万十川オリジナルVapochillバッファ KENDONpresents

|

今回の為にKENDONさんに特別に作成して頂いた、銅製バッファです。名づけて

四万十川オリジナルVapochillバッファ KENDONpresents

まあ、中身的にはKENDONバックプレートセットのメインプレート部を銅製に変更して、穴をネジ穴に変更しただけっちゃだけです。コアの保護とVapochillのエバポレータとの接触圧確保の為に、CPUブロックをユニット化するのが目的です。 |

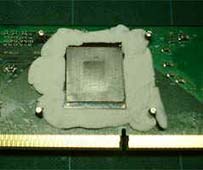

取り付けに際しては、隙間を埋める為にapk さんから譲って頂いた断熱粘土でコアの周囲を固めました。

|

|

|

周囲に断熱粘土を盛って・・・・ |

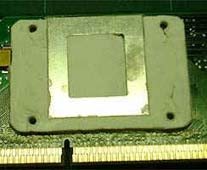

バッファを押し付けて整形 |

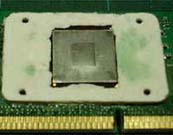

当然、背面も同様に・・・ |

断熱粘土は、水分が蒸発する事で乾燥します。よって、厚く盛った場合には乾燥時間が多くかかり、また水分により錆が発生する可能性があります。段階的に薄く盛り付け、金属部とは乾燥してから接合させる等の工夫をしないと結構痛い目に合いかねないので注意が必要です。試験的にピラミッドバッファを封入して1週間ほおっておいたら、真っ黒に変色してしまいました。

|

|

|

乾燥後、銅バッファに緑青が・・・ |

バックプレートからネジを通して・・・ |

バッファのネジ穴にギシギシ締め付け |

この様な形で、CPUをプレート2枚で締め上げる事で、コアを保護しつつ、大きめのバッファを確保したユニットとする事ができました。

2. CPUの断熱加工

断熱に関しては、古典的なポリエチレン発泡板(サンペルカL

東急ハンズにて購入)をセメダイン スーパーXで接着してブロック化するとおいう方法を取っています。ポイントは肥大する断熱ユニットをしっかりSlotに挿して固定できる様に、通常のCPUリテンションキットを使用する事を前提としています。

|

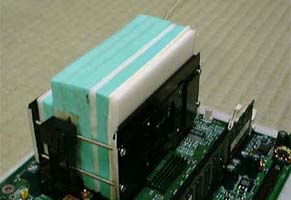

| 今回製作したパーツの全てです。基本的には、2,5,10mmポリエチレン発泡板(サンペルカL

東急ハンズにて購入)をセメダイン スーパーXで接着してs積層するという、今となっては古典的な方法で製作しています。ちょっと判りにくいですが、CPUの接触面には2mm厚を使用し、一旦押し付けて凹んだ部位をカッターで繰り抜いて密着性の改善を図っています。左上の白いパーツはSlot基板端部の断熱用の断熱粘土によりブロックです。これについては後述します。 |

メインのブロックには、冷却部から20mm以上の厚みを持たせる様にしています。正直、Slot根元のコンデンサとの干渉がきつく何度も現物合わせをしては削りの繰り返し作業となります。

|

|

|

| CPU背面側ブロックの製作過程です。積層する中間層にはスリットを開けて断熱粘土を詰め込んだりして熱伝導を少しでも落とそうとしてます。涙ぐましいですな・・ |

バッファにグラファイトシートを貼り付けエバポレータを設置する直前の状態です。 |

ブロックが完成した段階でエバポレータを組み付けます。

|

|

|

| エバポレータと組み立てた状態。相手が銅バッファなのでコアを気にせずに締め付け、隙間を断熱粘土で塞いでいます。 |

完成したブロックはアルミ板2枚でサンドイッチする形で締め上げます。ここでは、分解したPentium2のケースのサーマルプレートを加工して使いました。(この写真は当たりを見る為に、エバポレータは未装着) |

ここまでで第一段階は完成です。当初はこれでOKだろうとたかをくくっておったのですが・・・・この後、手直しに次ぐ手直しを強いられる事となりました・・・

3. 通電無における断熱試験

この段階で一旦、CPUに通電しない状態で各部の温度がどうなるかテストしてみた結果が下記となります。

|

|

部位

|

温度

(℃) |

|

室温

|

22.6 |

| フロントプレート |

18.5 |

| バックプレート |

19.4 |

| バッファ |

-27 |

| エバポレータ |

-29 |

| スロット

中央

|

-8.1 |

プレート部での温度は室温-5℃以上となっているので、CPU通電時には多分問題とならないでしょう。しかし、Slot部は-8℃迄下がってしまうのでヒータによる対策が不可欠です。写真でも真っ白に氷結してるのがわかると思います。また、CPUの基板の端の方にも結露がみられたのでこの部分にも対策を行う事にしました。

4. スロット基板端部の断熱

まずは、CPU基板の端の対策です。この部分には、CPUリテンションとCPU基板の隙間に断熱粘土をつけてアダプタを作ってやりました。

|

|

|

|

|

正直、少しでも厚く盛ると全然乾燥しないわ、乾燥してもかなり脆くて脱着の度に欠けていくわであまりうまい方法ではなかったですね。ま、とりあえずある程度形になった時点でOKとしました。 |

5. Slotの結露防止ヒータ設置

次にSlotの氷結防止です。ここにはやはりヒータを使わざるを得ません。ここでは愛用のヒロ坊さん作のSlotヒータを使う事にしました。本来は、CPUのslot基部に巻き付けたい所ですが、クリアランスがどうしても厳しいのでマザーのslot側に巻きつける事にしてみました。リテンションキットにプラ板と断熱粘土で固定してユニット化してみましたが、ヒータに5V印加した程度では全く歯が立ちません。それではと、12Vかけてみたら・・・

|

|

|

プラ板と断熱粘土で固定 |

12Vを印加したら・・・真黒焦 |

見事に黒焦げになっちまいました・・・・ちなみに、その際のスロット温度ですが80℃にも達していました。

|

|

スロットのプラスチック部には異常が見られないので最終的には、ガラスエポキシ板を接着剤でリテンションに貼り付けて隙間にヒータを押し込む形式にしました。 |

6. 完成

最終的に完成したのが下の写真です。

P3-800@1000 Vcore1.8V 3Dmarkループにおいて、ケースを閉じてヒータに5V印加した状態(CPUに通電した状態では、ヒータ5Vでも充分でした(^^ゞ)での各部温度は以下となりました。

|

|

部位

|

温度

(℃) |

|

室温

|

21.3 |

| フロントプレート |

28.4 |

| バックプレート |

28.0 |

| バッファ |

-23.0 |

| エバポレータ |

-25.0 |

| スロット

中央

|

44.3 |

CPUの断熱によりどの程度効率が上がったかは、環境温度の変化やこれまで行った各種対策の影響をきっちり切り分けていないので判断しかねる部分も多いのですが、Vapoの標準CPUケースのヒータの様に、ケースを閉めた状態でもケース内温度を極端に上昇させる事もなくなったので、仕上げに色々と不満はありましたが、この時点では「まあ良いか」と思っておりました。

5.独り言

という訳で、まあこんな事を丁度1年前にやっておったのですよ。今にして思うと、

「こつこつやる奴ぁ、ご苦労さん♪」

(青島幸男作詞 植木等唄 「無責任一代男」より)

という感じではありますね。ほんま、旬を逃すと虚しいですねぇ。Vapochillに手を染めた際には3年はこれで冷却いけるだろうと思っておったんですが・・・まあ、公開迄1年もお蔵入りしてたにはそれなりの理由がある訳でして、その次第については次章にて・・

Contents

HOME

|