|

丂

UltraVapochill

戞1夞壱摦曬崘

LastModified 03/03/10

丂乽傗傜側偔偰偄偄偙偲偐丄傗傞傋偒偙偲偐偼丒丒丒偡傋偰偼壌偑寛掕偡傞両両乿

乮搰杮榓旻挊丂乽欋偊傠儁儞乿傛傝乯

2001擭11寧枛偵UltraVapo傪擖庤偟偰埲棃2儢寧丅枹偩杮奿揑側Overclock傪巒傔傜傟偢偵偄傞巐枩廫愳偱偡偑丄偦偺娫偵傕忢梡壔傪巒傔傞傋偔怓乆偲巐嬯敧嬯偟偰偍傝傑偟偨丅傑偁丄弶傔偰偺P4僾儔僢僩僼僅乕儉偲偄偆帠偱丄BX偵姷傟偨恎偲偟偰偼側偐側偐彑庤偑敾傜側偄偙偲傕懡偄強偱偡丅偲傝偁偊偢崱夞偼丄戞1夞壱摦曬崘偲偄偆強偱丄UltraVapo擖庤埶棅偺巐枩廫愳偺妶摦傪偛曬崘偟偰傒偨偄偲巚偄傑偡丅

1.丂UltraVapo傊偺儅僓乕幚憰

崱夞偺UltraVapo傪惢嶌偟偰捀偔偵嵺偟偰偼丄摉弶偼Athlon傪僞乕僎僢僩偵峫偊偰偄傑偟偨偑丄挌搙儕儕乕僗偝傟偨偽偐傝(2001擭9寧乯偺Socket478偺僜働僢僩廃曈偑梋傝偵峀戝側僗儁乕僗偑嬻偄偰偄傞帠傪峫椂偟偰丄Pentium嘩傪僞乕僎僢僩偲偡傞帠偵偟傑偟偨丅愝寁丒嵦悺偺堊峸擖偟偨偺偼丄Epox

EP-4B2A

+ Penitum4 1.8GHz偱偡丅

婎杮揑偵偼Socket478儅僓乕偱偁傟偽幚憰偼壜擻偱偡偑丄儅僓乕儀乕僗傪抐擬儀乕僗偺僒僀僘偵愗傝寚偄偰偄傞娭學忋丄Socket偺埵抲偑嬌抂偵堘偆儅僓乕乮GIGABYTE偺條偵Socket478偑90搙夞揮偟偰偄傞暔乯偵偮偄偰偼丄儅僓乕儀乕僗傊偺捛壛岺偑昁梫偲側傝傑偡丅

姰惉偟偨UltraVapo偵丄Epox EP-4B2A + Penitum4 1.8GHz傪憰拝偟偰嵟弶偺壱摦僥僗僩傪峴偭偨強丄EVA偼-40亷埲壓側偺偵丄CPU撪晹壏搙偑BIOS撉傒偱偼80亷偲偄偆栿偺傢偐傜側偄尰徾偑敪惗偟傑偟偨丅摉弶偼丄EVA偺枾拝傪抐擬働乕僗撪偵憓擖偟偨敪朅億儕僄僠儗儞偺埑弅偵偟偰偄偨堊丄枾拝晄懌偱偼側偄偐偲媈偄masamoto偝傫偵枾拝梡僗僾儕儞僌傪惢嶌偟偰捀偄偨傝偟傑偟偨偑丄忬嫷偼曄傢傜偢丒丒丒

偙傟偼丄昘揰壓偺僐傾壏搙傪偆傑偔儌僯僞乕偱偒偰偄側偄偩傠偆偲寢榑晅偗偰傗偼傝僒乕儅儖僟僀僆乕僪弌椡傪庢傝弌偡偟偐側偄偲峫偊傑偟偨丅愜偟傕丄婥偑晅偗偽Inte倢845Bstep偑儕儕乕僗偝傟偰丄堦婥偵P4僾儔僢僩僼僅乕儉傕DDR壔偺挍偟丒丒丒偳偆偣夵憿偡傞側傜偲摨偠偔Epox

偺DDR儅僓乕 EP-4BDA/2+傪峸擖偟偰偟傑偄傑偟偨(^^乁丂側傫偩偐傫偩傗偭偰傞偆偪偵丄偙偙傑偱偱婛偵2001擭傕曢傟偵側偭偰偄傑偟偨丒丒丒

2. EP-4BDA/2+ 偺僒乕儅儖僟僀僆乕僪弌椡

EP-4BDA/2+偱巊梡偝傟偰偄傞壏搙寁應僠僢僾偼Winbond惢偺W83627HF偲偄偆LSI偱偡丅婡擻揑偵偼偍撻愼傒偺W83782D偲慡偔摨偠偱偡丅幚偼丄愜傝傛偔偍偺偝傫偑HP偵偍偄偰ABIT

SA6偵偮偄偰偺婰帠傪Up偝傟偰偄偨偺偱偡偑丄巊梡偝傟偰偄傞LSI偑摨偠W83627HF偩偭偨偺偱偡丅傛偭偰慡柺揑偵嶲峫偵偝偣偰捀偒傑偟偨丅

|

|

|

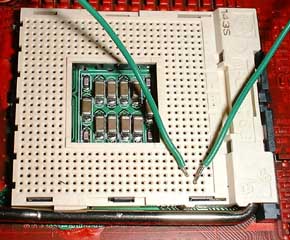

W83627HF |

嵍(C4)偑僇僜乕僪丄塃(B3)偑傾僲乕僪 |

摉弶偼丄W83627HF傊偺愙懕傪愗傝棧偟偨傜壗偑婲偙傞偐敾傜側偐偭偨偺偱丄愙懕偼偦偺傑傑偱弌椡傪庢傝弌偡曽朄偵偮偄偰偍偺偝傫偵儊僀儖偱偛憡択偝偣偰捀偄偨傝偟偰偄偨偺偱偡偑丄暿揹尮傪梡堄偡傞昁梫偑偁偭偨傝偲側偐側偐柺搢側帠偑敾偭偨偺偱偊偄傗偲W83627HF傊偺弌椡傪愗傝棧偡帠偵偟傑偟偨丅

偪側傒偵丄Socket478偺応崌偼僺儞偑棤柺偵娧捠偟偰偄傑偣傫丅傛偭偰弌椡偼儌僯僞僠僢僾偺嬤偔偺僷僞乕儞偐傜捈愙庢傞帠偵側傝傑偡丅偙傟偑寢峔栵夘偱偡丅

10侾pin偑R38偵丄103pin偑R38偲C27偵愙懕偝傟偰偄傑偡丅傛偭偰丄C27傪彍嫀偟偰僇僜乕僪弌椡傪庢傝弌偟丄R38傪彍嫀偟偰傾僲乕僪弌椡傪庢傝丄103pin傪僇僢僩偡傟偽僒乕儅儖僟僀僆乕僪弌椡傪庢傝弌偣傑偡丅

偨偩巹偺応崌丄傾僲乕僪偑R38偺儔儞僪偵愙懕偝傟偰偄傞偲棟桼傕側偔巚偄崬傫偱僷僞乕儞傪僇僢僩偟偰偟傑偄傑偟偨丄婥偑晅偄偨帪偵偼屻偺嵳傝丒丒丒丒103pin偺僷僞乕儞偵捈愙撪晹偱攝慄偝傟偰偄偨傫偱偡丒丒丒丒寢嬊巐嬯敧嬯偟偰103pin偺僷僞乕儞偐傜R38偺儔儞僪傑偱僕儍儞僷偱弌椡傪庢傝弌偡偙帠偱帠柍偒傪摼傑偟偨丅

|

|

|

幐攕椺 |

103pin偐傜R38儔儞僪傑偱僕儍儞僷傪攝慄 |

嵟廔揑側妑惓偱偡偑丄儅僓乕偛偲椻憼屔偵曻傝崬傫偱P4偺IHS偵揬傝晅偗偨僒乕儈僗僞偱寁應偟偨壏搙偲偺娫偱應掕傪峴偄傑偟偨丅偙傟偱偍庤寉偵-23亷枠椻傗偡偙偲偑偱偒傑偡丅崅壏懁偼揹婥栄晍偱抔傔偨晍抍偺拞偱擖傟偰33亷枠偲偭偰偄傑偡丅僾儔僗儅僀僫僗偱丄56亷偺暆偱偺妑惓側偺偱惛搙揑偵偼彮偟丠側晹暘傕偁傝傑偡偑丄偲傝偁偊偢椙偟偲偟傑偡丅嵟廔揑偵偼丄偄偲偆偝傫偺娙堈妑惓朄偱傢偢偐敿擔偱偒偭偪傝妑惓偱偒傑偟偨丅

|

| 巐枩廫愳壠偺椻憼屔乮壟偑惁偔寵側婄傪偟偨偺偼塢偆傑偱傕柍偄乯 |

偄偲偆偝傫偵傛傞偲丄儌僯僞僠僢僾傊偺弌椡傪僇僢僩偡傞帠偱俠俹倀懍搙偑娚枬偵側傞偲偄偆尰徾偑妋擣偝傟偰偄傑偡丅偟偐偟丄EP-4BDA2偱偼偦偺尰徾偼妋擣偱偒傑偣傫偱偟偨丅BIOS儊僯儏乕偵ThermalThrottoring偲偄偆崁栚偑偁傝丄敪擬偑戝偒偄応崌偺摦嶌乮壗%偺懍搙偱俠俹倀傪摦偐偡偐乯偑愝掕偱偒傞條偵側偭偰偄傑偡偑丄偦偙傪Disable偵愝掕偟偰偄偨堊偐傕偟傟傑偣傫丅

3.丂EP-4BDA/2+偺僐乕僥傿儞僌

枩堦偺寢業偵旛偊偰Socket廃傝偵偼僐乕僥傿儞僌傪巤偟偰偍偒傑偡丅崱夞偼埲慜偐傜攦偭偰偁偭偨僽儔僗僥傿丒僨傿僢僾塼忬僑儉僗僾儗乕傪巊梡偟偰傒傑偟偨丅埲慜偲偁傞HP乮URL幐擮乯偱尒偰攦偭偰偍偄偨傕偺偱偡丅搶媫僴儞僘偱\2000偱偟偨丅挌擩偵儅僗僉儞僌偟偰4,5夞悂偒晅偗偟傑偡丅岤揾傝偡傞偲丄屻偱傕寢峔儁儕儁儕偲攳偑偣傑偡丅

崱夞偼愒偺僗僾儗乕傪巊偭偨偺偱晹暘揑偵僔仜傾愱梡偲側傝傑偟偨(徫)

偙偙傑偱偺嶌嬈偱丄巐枩廫愳偺2002擭偺惓寧偑夁偓偰偄偒傑偟偨偲偝(徫)

4.丂奺晹壏搙偺儌僯僞乕

僄僶億儗乕僞偺壏搙儌僯僞乕偵偼OMRON惢壏挷婍 E5CN傪挷払偟偰捀偒傑偟偨丅T宆擬揹懳(亅俀侽侽亷枠寁應壜擻偼僄僶億儗乕僞偺崻尦乮恀鐹惢僗僾儕儞僌僈僀僪偺愗傝寚晹暘乯偵僥僼儘儞僥乕僾偱庢傝晅偗傜傟偰偄傑偡丅

僐儞僾儗僢僒梡偵偼OMRON E5CW+K宆擬揹懳傪巊梡偟傑偡丅偙偺E5CW傕masamoto偝傫偐傜捀偄偰偟傑偄傑偟偨丅K宆擬揹懳偵偮偄偰偼丄弌挘偺偮偄偱偵廐梩尨偺嶁岥揹擬偱峸擖偟傑偟偨丅偙偪傜偺庤堷偒偵廬偭偰壛岺偟傑偟偨丅

|

|

| 僗僾儕儞僌僈僀僪愗傝寚晹偵擬揹懳傪庢傝晅偗 |

嵍偼僄僶億儗乕僞壏搙丄塃偼僐儞僾儗僢僒壏搙 |

嵟廔揑偵丄壏挷婍偼傾儖儈働乕僗偵廂傔偰UltraVapo偺忋偵愝抲偟偰偄傑偡丅

5.丂Pentium嘩丂1.8GHz憰拝忬懺偵偍偗傞壱摦帋尡

壓偺僌儔僼偼UltraVapo偵丄Epox EP-4BDA2 + P4-1.8GHz(Vcore1.75V)傪憰拝偟丄幒壏丗22亷偵偍偗傞婲摦帪偺壏搙曄壔傪僩儗乕僗偟偨暔偱偡丅乮Intel偺僨乕僞僔乕僩偵傛傞偲P4-1.8GHz偺敪擬検偼66W偲側偭偰偄傑偡乯

僐傾壏搙偼丄P4偺僒乕儅儖僟僀僆乕僪弌椡傪丄EVA壏搙偼崻尦偵T宆擬揹懳傪愝抲偟偰寁應偟偰偄傑偡丅抐擬働乕僗

墶M/B

壏搙

偵偮偄偰偼僒乕儈僗僞偱偺寁應抣偱偡丅

婲摦屻10暘屻偵偍偄偰偼丄弖娫側偑傜僐傾壏搙偼嵟掅-58亷偵傕払偟偰偄傑偡丅偙傟偼丄婲摦帪偺椻攠偑埨掕偟偰棳傟傞慜偺堦弖偺尰徾偺條偱偡丅柍晧壸帪偵偼丄僒乕儅儖僟僀僆乕僪偵傛傞僐傾撪晹壏搙偑僄僶壏搙傛傝掅傔偵弌偰偄傑偡偑丄偙傟偼EVA撪偺掙柺偵椻攠傪捈暚偟偰偄傞帠偵傛傝僐傾偺曽偑椻偊偰偄傞偲偄偆帠偑峫偊傜傟傑偡丅婲摦屻栺15暘偱-43亷偱埨掕偟偰偄傑偡丅

婲摦20暘屻偵WindowsMe傪婲摦偟偰偄傑偡偑丄Win婲摦屻偵偼僐傾偼-38亷偱埨掕偟傑偡丅

壓偺昞偼丄Super兾209枩寘傪幚峴偟偰晧壸傪偐偗偨応崌偺壏搙傪尒偨暔偱偡丅偙傟傪尒傞尷傝偱偼丄晧壸偺桳柍偵娭傢傜偢EVA偼-42亷丅僐傾撪晹壏搙偼丄晧壸帪-28亷丄柍晧壸帪-37亷偲偄偆姶偠偱偡丅

|

帪娫(min) |

EVA壏搙乮亷乯 |

僐傾壏搙乮亷乯 |

抐擬働乕僗墶M/B壏搙(亷乯 |

忲敪埑(Mpa) |

嬅弅埑(Mpa) |

| 1 |

-42.0 |

-28.0 |

22.1 |

0.00 |

1.15 |

| 2 |

-42.0 |

-28.6 |

22.1 |

0.00 |

1.15 |

| 3 |

-42.0 |

-28.0 |

22.1 |

0.00 |

1.15 |

|

寁嶼廔椆

|

| 4 |

-42.0 |

-36.0 |

22.1 |

0.00 |

1.11 |

| 5 |

-42.0 |

-37.1 |

22.1 |

0.00 |

1.11 |

師偺昞偼丄3Dmark2000偺僨儌儌乕僪傪15暘娫儖乕僾偝偣偰晧壸傪偐偗偨嵺偺壏搙傪尒偨暔偱偡丅偙傟偵傛傞偲EVA偼丄晧壸帪-38亷丄柍晧壸帪-42亷丅僐傾撪晹壏搙偼丄晧壸帪-27.3亷丄柍晧壸帪-37亷偲側傝傑偡丅孹岦揑偵偼丄Super兾209枩寘偺応崌偲傎傏摨條偱偡丅

|

帪娫(min) |

EVA壏搙乮亷乯 |

僐傾壏搙乮亷乯 |

抐擬働乕僗墶M/B壏搙(亷乯 |

忲敪埑(Mpa) |

嬅弅埑(Mpa) |

| 0 |

-41.0 |

-37.0 |

28.2 |

0.00 |

1.15 |

| 15min

loop |

-38.0 |

-27.3 |

30.9 |

0.00 |

1.20 |

| 儖乕僾

廔椆

|

|

廔椆屻3min |

-42.0 |

-37.1 |

30.9 |

0.00 |

1.20 |

偳偪傜偺働乕僗偱傕晧壸帪偵偼丄EVA偲僐傾偺壏搙嵎偑10亷埲忋敪惗偟偰偟傑偆帠偵側傝傑偡丅擬揱摫偑IHS柺愊偺傒偱偁傞帠傪峫偊傟偽偙傟偼抳偟曽側偄偲偄偊傞偱偟傚偆丅偙偙傜曈偺僙僢僥傿儞僌傕崱屻偺壽戣偱偡丅

3Dmark傪15暘儖乕僾偝偣偨嵺偵偼丄抐擬働乕僗墶偺儅僓乕壏搙偑30亷偵傑偱忋徃偟偰偄傑偡丅崱夞偼丄働乕僗偺僔僗僥儉廂梕嬫夋偺攑擬偼揹尮僼傽儞偩偗偟偐偟偰偄側偄帠偑尨場偱偼側偄偐偲巚傢傟傑偡偑丄巚偭偨掱CPU偺椻媝偺塭嬁偼側偝偦偆偱偡偹丅僸乕僞惂屼偼昁梫側偄偐傕偟傟傑偣傫丅

崯張傑偱偺忬懺偱丄CPU僐傾偼-28乣-37亷偲嬌掅壏偱埨掕偟偨忬懺偲側傝傑偡丅偙偺傑傑1帪娫埲忋丄Windows傪巊梡偟偰傒傑偟偨偑姰慡偵埨掕偟偰壱摦偟傑偡丅

6. 偄傛偄傛OverClock

崯張傑偱偐偐偭偰傗偭偲UltraVapochill偵儅僓乕傪CPU傪憰旛偟偰埨掕壱摦偝偣傞帠偑偱偒傑偟偨丅傛偆傗偔杮斣偺OverClock傪奐巒偱偒傑偡丅偟偐偟丄僌儕僌儕偵姷傟偰偟傑偭偨恎偲偟偰偼崱峏BIOS偱Clock傪挷惍偡傞帠側偳偱偒傑偣傫丄偊偊丄偱偒傞傕傫偱偡偐両

偲偄偆栿偱TurboPLL儌僕儏乕儖傪庢傝晅偗傞傋偔夵憿偟偨強偙偺偰偄偨傜偔丒丒丒丒丒丒丒寢嬊丄偵偭偪傕偝偭偪傕偄偐偢偵僸儘朧偝傫偵媰偒晅偄偰偄傞強偭偡丒丒丒丒偍抪偢偐偟偄丒丒丒丒丒

7. 撈傝尵

偲偄偆栿偱偼側偼偩拞搑敿抂偱偼偁傝傑偡偑丄偙傫側宍偱傑偢偼戞1夞壱摦曬崘傪偍撏偗偟傑偟偨丅愜妏丄masamoto偝傫偑媄弍偺悎傪嬅傜偟偰惢嶌偟偰捀偄偨UltraVapo傪丄憗懍曮偺帩偪晠傟偵偟偰偄傞巐枩廫愳偱偡丒丒丒偟偐偟丄偦偺幚椡偺曅椮偼丄敾偭偰捀偗偨偺偱偼側偄偐偲巚偄傑偡丅

崱屻傕嵞搙僠儍儗儞僕偟偰偄偒偨偄偲巚偄傑偡丅幚偼婛偵丄Northwood

1.8A

傪峸擖嵪傒側傫偰帠偼岥偑旔偗偰傕塢偊傑偣傫乮帺敋乯

丂乽偍傟偑柺敀偄偲峫偊偰偄傞帠偼偙傟偩偭偮両両乿

乮搰杮榓旻挊丂乽欋偊傠儁儞乿傛傝乯

偄傗丄偟偐偟柺敀偄偱偡偹乕丅媣乆偵傢偔傢偔偟偰偄傑偡丅

Contents

HOME

丂 |