三番瀬の生き物たち

軟体動物

|

|

|

|

| アカニシ | アカニシの卵のうの塊 | イボニシ | イボニシの卵のう |

| 大型でアサリなどを捕食する肉食性の巻き貝。 | 1つの袋の中に多くの卵がある。形からナギナタホウズキとよばれる。 | 堤防や捨て石の上に生息する。マガキやフジツボなどを食べる肉食性の巻き貝 | 1つの卵のうに130個ほどの卵が入っている。 |

|

|

|

|

| ツメタガイ | ツメタガイの砂茶碗 | サキグロタマツメタ | タマキビガイ |

| 干潟の砂の中に潜み、二枚貝の殻をヤスリのような歯舌で削り穴を開けて肉を食べる。 | 卵と砂で茶碗のような塊を作る。 | 潮干狩り場に撒かれるアサリに混じって持ち込まれた肉食性の巻き貝。近年増えている。 | 水が苦手で水の被らない潮上帯から飛沫帯にかけて生息する。 |

|

|

|

|

| シマメノウフネガイ | アラムシロガイ | ホソウミニナ | |

| アカニシなど大型の巻き貝の殻に付着している。移入種。 | 干潟を這い回り屍肉を食べる干潟の掃除屋さん。 | 殻長4cmほどでウミニナに比べて殻が細長い | |

|

|

|

|

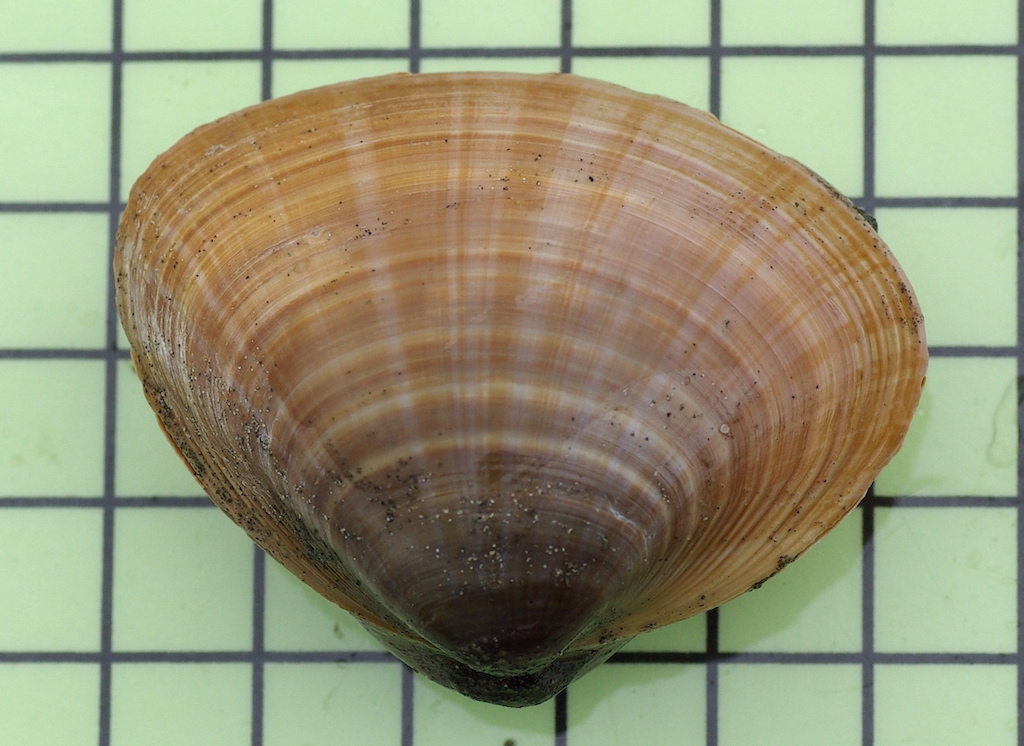

| アサリ | ハマグリ | ホンビノスガイ | カガミガイ |

| 東京湾の天然アサリの殻の模様はこの4タイプが基本となる。近年個体数が減少している。 | 以前は東京湾奥でほとんど見られなかったが、最近増えている。 | 北アメリカからの移入種。カガミガイに似るが殻幅が高い。 詳細はこちら。 |

ホンビノスガイより丸みが強い。三番瀬での個体数はそれほど多くない。 |

|

|

|

|

| バカガイ | シオフキ | サルボウガイ | マガキ |

| ハマグリに比べて殻が薄い。三番瀬には少ない。 | バカガイに似るが殻が丸みを帯びている。塩水で砂出ししても身に砂が残る。 | 砂地より泥地に多い。アカガイより殻の肋が少なく32本前後。 | 捨て石や護岸に付着する。三番瀬ではカキが集まったカキ礁もみられる。 |

|

|

|

|

| マテガイ | オキシジミ | ムラサキイガイ | ミドリイガイ |

| 楕円形の生息孔に塩を入れると飛び出してくる。 | 泥の混じった干潟でみられ、江戸川放水路の河口に多い。 | 移入種で以前は湾内の至る所で見られたが、近年減少し三番瀬ではほとんどみられない。 | ムラサキイガイと同様に現在ではほとんどみることがない移入種。 |

|

|

|

|

| ソトオリガイ | サビシラトリガイ | ホトトギスガイ | |

| 殻は薄くて割れやすい。殻が閉じても後端は開く | 泥の混じった干潟でみられ、江戸川放水路の河口に多い。 | 殻長2cm程の小型の貝。たくさんの足糸をだし砂礫をくっつける。大発生すると干潟をマット状に覆って砂中のアサリを窒息させてしまう。 |