十念寺 十念寺須賀川滞在中、芭蕉は付近の名所古跡を訪ね歩いている。そのひとつ、十念寺。 浄土宗の寺で、1500年代に創建された古刹。 十念とは、十種の思念を行う行法。十種とは、念仏、念法、念僧、念戒、念施、念天、念休息、念安般、念身、念死。 まあ、小難しいことはどうでもよい。 この寺には、右下のような句碑がある。 句碑、と一言で言うが、句碑とか歌碑、文学碑というものは、ただ建てればいいってもんじゃない。その言葉の芸術性を損なわない背景、雰囲気ってもんが大事だと思う。 某所で見た句碑にいたっては、隣り合って墓参り用の水汲み場があり、ひしゃくが立てかけてある有様だった。 その点、須賀川周辺に建てられた句碑は、おおむね及第点を越えているといえる。中でもこの十念寺の句碑は立派だ。 |

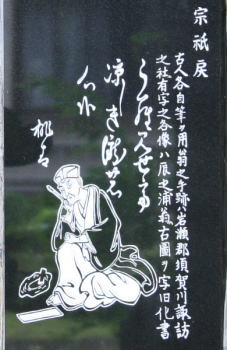

| 神炊館神社 「しんすいかん」神社、と読んでも間違いではないが、それは通称で、正しくは 「おたきや」神社、と読む。 珍しい名前だ。珍しいはずで、日本全国、ここしかない名前だそうだ。 全国にひとつしかないこの名前は、その昔主祭神、建美依米命が、新米を炊いて神に感謝した、という故事に由来する。  ということは、本社、末社のない単立神社か? ということは、本社、末社のない単立神社か?そうでもない。 人はこの神社を「諏訪明神」もしくは「お諏訪さま」と呼ぶ。これは知っているぞ。信州諏訪湖沿岸に本拠を置き、全国に末社を有する諏訪大社のことだ。 室町時代、須賀川の城主二階堂為氏が、信州の諏訪神を遷座合祀したことによるという。 曾良の日記にも「諏訪明神」と書かれているところを見ると、古くからそれが通称となっており、曾良にも芭蕉にも、「おたきや」とは読めなかったのかもしれない。(^○^) 芭蕉は、この神社に一句を奉納している。 うらみせて 涼しき瀧の 心哉 右写真は、神炊館神社の句碑を拡大したもの。冒頭の「宗祇戻」とは、宝暦4年、白河の俳人何某が編集した俳句の本で、芭蕉の肖像とともに上記句が掲載されている。句の文字は、この神社に奉納されていたものを復刻したもので、芭蕉真筆。 |