|

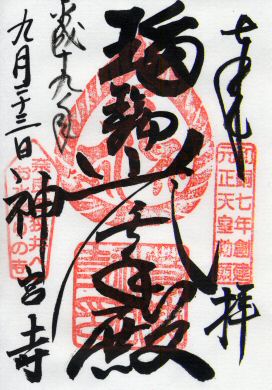

福井県小浜市神宮寺町

電話 0770-56-1911

JR小浜線 東小浜駅より車で5分

和銅七年(714) 和朝臣赤麿

遠敷明神(若狭彦命)

長尾明神

天台宗

若狭は朝鮮語ワカソ(往き来)が訛って宛字した地名で、奈良も朝鮮語ナラ(都)が訛って宛字されている。この地方が若狭の中心で白鳳以前からひらけ、この谷は上陸した半島文化が大和(朝鮮語でナラともいう)へ運ばれた最も近い道であった。それは対馬海流にのってきて着岸した若狭浦の古津から国府のある遠敷(おにふ=朝鮮語ウォンフ−「遠くにやる」が訛った)や根来(ねごり=朝鮮語ネ、コ−リ「汝の古里」が訛った)と京都や奈良が百キロほどの直線上にあることである。 この地方を拓き国造りした祖先が、遠敷明神(若狭彦命)で、その発祥地が根来の白石で、都へ近道の起点に良地をえらび、遠敷明神の直孫和朝臣赤麿公が八世紀初め山岳信仰で、紀元前銅鐸をもった先住のナガ族の王を金鈴に表し地主の長尾明神として山上に祀り、その下に神願寺を創建され、翌年勅願寺となったその秋には、起源一世紀頃唐服を着て白馬に乗り影向し、すでに根来白石に祀られていた遠敷明神を神願寺に迎え神仏両道の道場にされた。これが若狭神願寺の起源で鎌倉時代初め若狭彦神社の別当寺となって神宮寺と改称したのである。 又、神願寺の開山赤麿(和氏)公は白石の長者の神童(幼児)を大和に伴い、当寺の名僧、義淵僧正(大樹)に「託され、後、東大寺開山良弁僧正になられ、神願寺へ渡来した印度僧実忠和尚が良弁僧正を助けて東大寺を完成し、さらに、二月堂を建て、お水送り行法を始められた。その若狭井の水源が白石の鵜の瀬であるから、白石神社で行ったのを伝え根来八幡宮では毎年三月二日、山八神事を行い、同日夜、神宮寺から神人と寺僧で鵜の瀬へお水送り神事がある

3月2日 お水送り

2007年09月23日 見所の少ない若狭路

|

|

|

|

閼伽水を祀るお堂

|

閼伽水

|

お水送り 護摩段

|

|

|

|

2007年9月23日

|