|

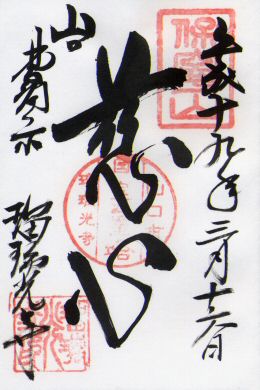

山口県山口市香山町7-1

電話 083-924-9139 (資料館)

JR山口線山口駅より車で約6分

文明3年(1471)に建立

陶弘房随身の薬師如来

曹洞宗

瑠璃光寺は、文明三年(1471)に陶弘房の夫人が夫の菩提寺として吉敷郡仁保村に建立したもので、最初は安養寺と称していた。 その後、明応元年(1492)に弘房随身の薬師如来を本尊とし、寺号を瑠璃光寺と改めた。 仁保から現在の場所に移ったのは元禄三年(1690)のこと。毛利輝元が萩入りし、香積寺を萩に引寺し、跡地に仁保から瑠璃光寺を移築しました。

五重塔は、大内氏前期全盛の頃、25代大内義弘は現在の香山公園に、石屏子介禅師を迎え香積寺を建立しました。義弘は応永六年(1399)足利義満と泉州に戦い戦死。26代弟・盛見は兄の菩提を弔うため、香積寺に五重塔を造営中、九州の少貳勢と戦って戦死。五重塔はその後、嘉吉二年(1442)頃落慶しました。

五重塔は九輪の尖端まで31.2メートル、各層軒が広く張出し、檜皮葺の屋根の勾配は緩くなっています。塔身は上層ほど間を縮め、塔の胴を細く見せ、すっきりした感じがします。これに対して初重の丈が高く、柱が太く二重目には廻縁・高欄があるので安定感が強く感じられます。鎌倉時代から、建築様式に、和様・唐様(禅宗様)・天竺様(大仏様)の3つがあらわれますが、和様を主体に、一部を禅様に、室町建築としては装飾が少ない造りとなっています。

全国に現存する五重塔のうちで10番目に古く、またその美しさから法隆寺と京都府醍醐伽藍町にある醍醐寺にある五重塔と共に日本三名塔の一つに数えられ、室町中期における最も秀でた建造物と評されています。また、檜皮葺屋根造りのものは瑠璃光寺の他に、奈良県の室生寺と広島県の厳島神社、そして奈良県の長谷寺があります。

2007年03月16日 親父達と一緒に

1994年02月20日 在りし日のサビエル聖堂を偲んで

|

|

|

2007年03月16日

|