|

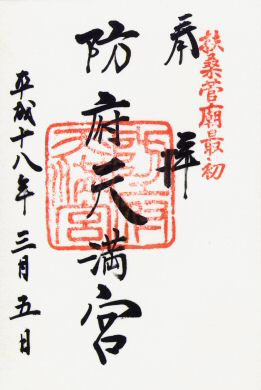

山口県防府市松崎町14−1

電話:0835-23-7700

JR山陽本線・防府駅から徒歩15分

延喜四年(904)

菅原道真

天穂日命(あめのほひのみこと)

武夷鳥命(たけひなどりのみこと)

野見宿禰(のみのすくね)

学問

旧・県社

菅原道真公が、九州の太宰府に流される途中、船を勝間の浦に着け暫く滞在した。 公は酒垂山にお登りになり、「身は筑紫にてはつるとも、魂魄は必ずこの地に帰り来らん」と誓われ、家宝の金鮎12尾を国司に託して太宰府に向かわれた。

延喜三年(903)菅原道真公のお亡くなりの日、勝間の浦に神光が現れ、酒垂山に瑞雲が棚引きました。ここに国司土師信貞は菅公の御霊がお帰りになられたと、翌延喜四年(904)この地の酒垂山に社殿を建立して松崎の社と号しました。これにより日本で最初の天満宮といわれています。

京都の北野天満宮、福岡の太宰府天満宮と並んで「三天神」と云われている。

| 2月 | 節分日 | 節分祭 牛替神事 ( 生牛の当たる籤) | ||

| 5月 | 15日 | 金鮎祭 | ||

| 6月 | 30日 | 名越神事 | ||

| 10月 | 第二日曜日 | 花神子社参式 | ||

| 11月 | 第四土曜日 | 御神幸祭 |

2006年03月05日 イチゴは豊作、梅はまだまだ

1994年02月11日 大雪の中の防府天満宮

| この石大鳥居は、江戸時代初期の寛永六年(1629)十月、当時、萩藩で活躍した薩摩の石大工、木賀兵衛尉らによる作で、石質は花崗岩、鳥居の総高6.19m、柱間内側最大幅4.33mを測り、在銘の石鳥居としては県下最大、最古のものである。鳥居の形式としては一般的な明神鳥居の形式に入るが、柱脚には礎盤がなく、掘立柱形式である。 防府天満宮は、代々、毛利氏の信仰があつく、この鳥居も、初代萩藩藩主毛利秀就が天満宮の造営遷宮を行った時、寄進されたものである。 | |

|  | |

|  | |

| 春風楼(通称 通夜堂) 春風楼は十代藩主毛利斎照が社頭に五重塔の建立を思い立ち文政五年(1822)六月大専坊に於いて地鎮供養の祈祷を修し釿始の儀を行ったが、資金調達中、天保二年不慮の支障に遭い一時中止のやむなきに至った。 その後、塔の設計を現在の重層の楼閣様式に変更して明治六年に完工した。 この楼の床下の木組は文政年間着工当初の塔の一層軒下に使用すべき組物を使用したもので、当時の面影を偲ぶに充分である。 この楼から俯瞰する市の全景や瀬戸の風光は四時洵に絶佳で春風楼の名のある所以である。 | |

| 大専坊 防府天満宮正面の境内は明治維新まで九つの社坊が立ち並んでいて一山の総号を酒垂山万福寺ととなえた。 大専坊はその別当で天満宮創建当時の草創といわれている。 この坊は弘治三年(1557)毛利元就が大内義長を山口に攻めこれを長府で自刃せしめて防長両国を平定するまで元就の参謀本部となったところで尊皇攘夷で激動した幕末にはこの地方の屯所となった史跡である。 | |

|

|

|

2006年03月05日

|