ブエノスアイレス郊外のお宅で「アサード」(アルゼンチンの有名な焼肉パーティ)のあとデザートを食べながらアルゼンチン人の気質を話し合う。 テレビキャスター、大学人、政財界人たちと

アルゼンチン地獄

アルゼンチンの一流新聞「ラ・ナシオン」の論説にこんなジョークが出ていたという。

「アルゼンチンでは二重国籍が許される。それで、あるドイツ人移民がドイツとアルゼンチンの国籍を持っていた。ところが、彼は生前行状があまり芳しくなかったため、残念ながら地獄に落ちた。

さて、彼が地獄に行くと、それぞれの国の地獄があった。まずアルゼンチン地獄のところに行くと、そこは亡者がものすごい列をなしている。

「これはたまらん、それならドイツ地獄に行こう」と、ドイツ地獄に行くと、そこは閑散としていて、鬼が入り口であくびをしている。

入ろうとしたが、念のため、ドイツ地獄とはどんなところか、その鬼に尋ねてみた。

『ここはな。朝六時に起床だ。するとまずコーヒーの替わりに、オシッコを飲まされる。八時になると定刻にきちっと鬼が来て、刺の一杯ついた棒で十一時までお前を打つ。それから昼食となるが、ウンチを食べさせられる。それから午後一時から夕方六時まで、別の鬼が来て、数万ボルトの電流の流れる電線でお前を打つ。そしてまたウンチの夕食だ。それから、夜八時に就寝となるが、針のベッドで寝るんだ』

『ヒィヤー! そいつはたまらん。行列は長くてもアルゼンチン地獄に行ってみよう』

アルゼンチン地獄に来ると、彼は長い行列の先の方にこっそり割り込んだ。

早速、鬼に話しを聞くと『ここもドイツ地獄と同じだ』という。

『でも何で、こんなに長い行列があるんですかい?』ときくと鬼が言った。

『ウン、ここはな。ちょっとだけ違うんじゃ。朝六時にオシッコが出されるが、ちょっと鬼に袖の下をつかませると、本物のコーヒーが出る。八時に鞭打ちが始まるが、ここの鬼はずぼらでな。時間には遅れてくるし、しょっちゅうスッポがす。その上、鞭も長年換えないから、刺も丸くなって、今じゃ、打たれるといいマッサージになるんじゃ。昼食はもちろんウンチだが、ここでもちょいとつかませると、本物のビフテキが出る。

そして、午後の鬼もずぼらでしょっちゅう無断欠席する。鞭も古くなって電流など、とうの昔に流れなくなっとる。

夕食も握らせれば、美味い魚だ。ベッドは長年換えずに古くなって、針はみな磨耗してしまって痛くない』

『ウワー! そんな良いとこなら、ここに入いろう』と云って入ってしまったとさ。

そう。これがアルゼンチン人の愛すべき気質なのだ」と。

宿題の謎が解けた

私は今年の四月末に、日本アルゼンチン協会のご協力を得て、アルゼンチンに行き、いろいろな知識人にインターヴューさせていただいた。この国の人の気質をユングの気質論に基づいて調べるためである。

しかしその時、おやっと思ったことが一つあった。

誰もが「ちょっと困ったもんだ」という顔をしながら、似たようなことをおっしゃることだった。

「VIVOで、のんびり型なんです」とおっしゃる。

VIVOとは日本語の「チャッカリ」にほぼ相当するらしい。

行列に上手に割り込んだり、ワイロをちょっぴりせびったり握らせたり、要領よく少々ずる賢く立ち回り、人を騙すこともある。そしてあまり頑張らない。

『それでいて普通は憎めないところがある』というのである。

だからといって、それでいいとはこの国の人は考えていない。

政治が腐敗し、経済が停滞する原因の一つがここにあると思っている。

「なんとかしたいが出来ないで悩んでいる」というのが困った顔から読み取れた。

その話しを聞いているうちに、私の宿題が解けてきた。日本を発つ時に、協会の野村さんからいただいた宿題である。

「なぜ、アルゼンチン人は昔しから、日本にこんなにも好意を寄せてくれるのか、なぜ、こんなに日本人を尊敬してくれるのか、調べてきて欲しい」ということであった。 今その謎が解けたというわけである。なぜだろうか。

チャッカリ型と真面目型

「アルゼンチンはいい国だ。アルゼンチン人がいなかったらね」

とアルゼンチン人自身が言うように、アルゼンチンは、資源や気候や広さでは、世界でも最も恵まれた国の一つで、経済大国となるための条件はすべて整っている。

しかし、このVIVOがアキレス腱になってそれを阻んでいると考えられている。

ところが、この国の人たちの目に映った日本人移民は、その逆で、正直で働き者だ。正に腐敗を防ぐ地の塩である。そこから

「日本人を見習え、そうすれば、この国はきっと良い国になる」ということになった。

実際、あるとき国会の上院議会で

「なぜ日本は経済大国になったか」と題して演説がなされたが、

「それは日本人が住んでいるからだ」と締めくくられた。

そして、日本人の正直さと真面目さと勤勉さは、いまや半分アルゼンチン人の信仰になっているのである。

ユング流に言えば、VIVOは正に外向感覚型の特徴であり、くそ真面目は内向感覚型の特徴であって、二つのタイプは相互補完的な関係になるからである。

そして今回のインタヴューでその実例を手に入れることが出来た。いろいろある。

拾ったものはポケットへ

A氏はあるとき5000ペソを拾った。平均月収が500ペソの頃である。

すぐにポリスのところに行って、

「警察署にとどけるにはどこに行けばよいか」

と尋ねると、

「そんなことしたって、絶対に持ち主には返りはせんよ。みな、署員のポケットに収まるだけだ。君が拾ったんだろう? 君のものさ」

「そうはいかん。わたしの物でないから取れん」

「いい方法教えてやろうか」

「そうそれだ!」

「半分っこしよう」

「ばか!何で俺がお前にやらなければならないんだ。拾ったのは俺だぞ!」

「お前が知らずに警察にもっていっていたら、警察官の懐に入るところを、お前の懐に入るように方法を教えてやったじゃないか。教授代だ」

「俺が拾ったんだから、全部俺のものだ!」

「お前は優等生だな。ずいぶん早くアルゼンチン人になったなあ」

と最後は誉められてしまった。

日本人が立派だからこそ、ワイロを取ってやるんだ

A氏はまた、時々スピード違反で捕まったが、ポリスは手帳を出して書き込むふりをして

「罰金は高いぞ、高いぞ」

という。ワイロをくれるのを待っているのである。

あるとき、ワイロのお金を持っていなかったから、

「今日は罰金をつけといてくれ」というと、

「自分は毎日この時間にここに立っているから、ついでのときにでも、持ってきてくれればいい」という。

「でもわたしがこのまま帰ってこなかったら、あんたは損するじゃないか」

「いや、お前は日本人だろう? 日本人は絶対に嘘をつかぬ立派な国民なんだ」。

そういわれるとA氏は日本人の名誉にかけてもドロンするわけにはいかない。

二三日してもっていくと、

「そうなんだ。おれが信じたとおり、日本人は正直なんだ」という。

「しかし、日本人の美徳をエサにワイロをとるとはけしからんじゃないか」というと

「日本人が立派だからこそ、こうして罰金より安い金で助けてやっているんじゃないか。これがヨーロッパ人だったら絶対に容赦せんぞ。ばっちり罰金を取ってやる!」

盗んでまで返済するとは見上げたものだ

しかし、日本人だって泥棒する者がいた。

あるとき日本人がその親友から借金したが、返済を迫られても返せない。

しかし、親友同士だったので、ちょいちょい遊びに行っていた。

ある日。机の上に札束が放置されていたので、彼はそこから借金分だけ抜き取って、翌日友人に返した。

盗まれた額と翌日返済された額とが同じだったからすぐにバレてしまい、ついに警察に訴えられたというわけだ。

領事館から頼まれて、B氏が警察に事実確認に行ったが、「もう釈放した」という。

そしてお誉めの言葉までいただいた。

「日本人はやはり偉い。大したものだ。泥棒してまで金を返そうとする責任感は見上げたものだ! アルゼンチン人にはそんなの一人もおらんよ。もしも、彼のようなチャンスに恵まれたら、金は一部でなく全部盗んだ上に、借金は相変わらず返さなかっただろうさ」

「でも、泥棒は泥棒したんでしょう? それなのになぜ釈放したんですか?」

「盗んだ金は返したじゃないか。だから泥棒しなかった。ただ借金がまだ返っていないだけだ。しかし、それは当事者同士の問題であって警察の関与することではないからな」

売春婦から絶賛される日本人

また、昔からの日本移民には花屋さんが多かったが、ブエノスに来るときには、中にはちょっと商売女と遊んでいく人がいた。

ある時、お金がなかったので、なじみの女に

「今日は金がないからまたにする」というと

「いいのよ。お金なんか次回にくるときで。遊んでおいき」という。

彼は数日後に花束をそえてお金を持ってきた。

女は後で人に語っていたそうである。

「日本人は世界に冠たる国民だ。こんな人種はほかにはいない。もしも、こんなことをヨーロッパ人にしてやったら、二度と私の前には現れないよ。ところが日本人は私に花束まで添えてくれた。一番嬉しかったのは私を商品としてではなく、人間として認めてくれていることだった。こんな立派な国民はどこにあるか」と。

政治家の外交的美辞麗句とは違い、商売女の言葉には絶対の重みがある。

偉大な先輩たち

これだけの信用を築いた先輩移民たちの涙ぐましい努力には頭が下がる。

最初から日本人の名誉にかけても、よき市民となろうとした。

洗濯屋が増えたのも、最初の人たちが、お金がポケットに入っていれば必ず持ち主に返し、ボタンが外れてればそれをつけ、ほころびは修繕し、忘れ物はちゃんととっておいた。

これはVIVOのカルチャーではありえないことだった。

それで一躍評判になり、日本人の洗濯屋に注文が殺到し、洗濯屋が急増したというわけである。

入植するときも、アルゼンチン人の領域を脅かさないよう気を配り、見捨てられた土地を開墾してそこを農業の中心地として発展させた。

エスコバール(ブエノスアエレスの郊外約50km)が花生産の中心地となったのもそれだった。

金がたまっても、それをそっくり自分の懐に入れようとはしなかった。

「アルゼンチンのおかげで、今日あるのだからその感謝の印に」と、道路の建設や学校の建設など、地域の振興事業のために進んで寄付をした。

だから日本人様々となった。

他のアジアのある国々の人たちのように、アルゼンチンをただアメリカに行くための足台に利用したり、金をつぎ込んで現地の商売に殴りこみをかけたりするようなことはしなかった

歴史の手本

よくぞロシアと戦った

アルゼンチン人の信用を勝ち得たもう一つの理由は歴史的事実にあった。

ロシアやアメリカを相手に戦い。敗戦後は廃墟から経済大国にのし上がったことである。

日露戦争の頃、ロシアの勢力の拡大を懸念していたアルゼンチンは、強大なロシアを相手に戦をいどむ日本が旧約聖書の巨人ゴリアテに立ち向かうダヴィデに映った。

そこにガウチョ精神が動いた。

当時世界で最長射程距離を誇る最新鋭の巡洋艦二隻(日進と春日)を日本に原価以下で売り渡し(2001年の在日本アルゼンチン大使の証言。野村MD1の62.10)、それが日本海海戦で日本の主力艦体に加わり勝利に絶大の貢献をしたのである。

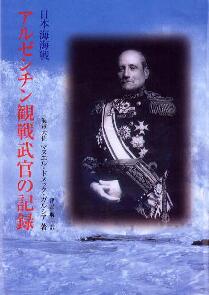

アルゼンチン武官ガルシア大佐が日進に乗り込んで書き残した詳細な戦況分析は、どの日本の資料にも勝って、迫力がある(「アルゼンチン観戦武官の記録」日本アルゼンチン協会発行。ガルシア大佐のあれほどの日本人理解には驚嘆する。当時の日本人をあれほど理解した白人はいなかったのではないか。シンパシーとアドミレションをもって書いた人はいない)。

よくぞアメリカと戦った

アメリカは南米を自国の裏庭のように考えて欲しいままにしようとしていると常々感じていたアルゼンチンは反感を募らせていた。

だから小国日本がアメリカに立ち向かう姿を見て感心した。

だから最後までアメリカに抵抗して日本に宣戦布告をしなかった。

最後にやっと布告したが、ペロン大統領は日本人の代表たちを集めて

「こういう事態になったが、日本に恨みがあったからではない。相互防衛条約上、やむを得ぬ措置だった。だから君たちは何も心配しなくてよい。今まで通りの生活を送って欲しい。何か問題があったら、私の代わりに警視総監が処理してくれるようにしてあるから、何なりと言ってほしい」と言った。

そして日本の大使や重要人物はコルドバという観光名所の一流ホテルに入れ、毎日豪華な生活をさせていたのである。

戦後、横浜にアルゼンチンの商船が入ってきたときも、独立国に敬礼する意味で日章旗を掲げて入ってきた。

当時大学生だったB氏が友達とともに見学のため乗船すると、アメリカの憲兵が乗ってきて船長に「占領下だから独立国扱いはならぬ」と日の丸を下ろすよう命令した。

すると船長は憤然として「ここはアルゼンチンの領土だ! 貴様には内政干渉をする権利はない!」と一蹴してしまった。B氏は「これはすごい国だな」と思ったそうである。

日出る国の生徒よ

日本語紙「ラプラタ報知」の編集主幹、高木一臣氏の次の話しも面白い。

「私は移民した当時貧しかったから、スペイン語を教える学校に行けず、無料の夜間小学校に通った。そこにはヨーロッパからの大人の移民もたくさんいた。歴史の先生は、いつも前回の授業のおさらいのため、生徒の一人を前に呼んで質問したが、ある日私が呼ばれた。

ところが私の名前を呼ばずに「日出る国の生徒よ、前に出なさい」というのである。

そこで私が「先生、そんな呼び方はやめて下さい。日本は戦争に負けたんです。太陽は落ちたんです」というと、

「君は間違っている。日本が『日出る国』と言われるのはなぜか。それは、アジアの国の中で最初に西洋文明を取り入れ、五大強国の仲間入りをするとともに、

<東洋文明と西洋文明という全く異質の二つの文明を統合して世界文明をつくりあげる能力>を持っていることを示した唯一の国だからだ。

戦争に強いなどということは大したことではない。

二つの対立する文明を統合するということこそ大したことなのだ。

それは日本人にしか出来ない。

だから君は胸を張って『俺は日出る国の生徒だ』と云え」

というんです。

泣きましたよ。偉い先生がいるもんだと思いました。

こんな先生は日本にもいないと思った。」

次の話も面白い

さすが日本の労働者

「算数の時間には小学二年生の算数だから、私にはわけはなかった。

ところがヨーロッパからきた大人の移民の人たちはそうはいかなかったから、私は天才だということになってしまった。

日本で大学を出たと云うと小学校に入れてもらえないと思ったため『しがない労働者』ということにしていたからである。

すると、ある日、国語の時間に『時計』という題で作文を書かされた。

あまり幼稚なことも書けないので、

『われわれは永久に静止している空間の中に生きている。

その中で無限な前進運動をしているのが時間である。その時間を計るのが時計である』 と書いてしまった。

ところがこれを見た先生が

『一体君は日本で何をしていたのか』

『しがない労働者です』

『ちゃんと聞くけど、日本の労働者の教育水準は君のような水準なのか?』

『とんでもない。私なぞは下の下でございます』

と日本人の謙譲さが出てしまった。

すると先生はパーンとテーブルを叩いて

『いま分かった! われわれにとって小さな国に過ぎない日本が巨大なアメリカを相手に宣戦布告したときには何と無茶なことをする国だろうと思った。

負けて当然だったが、長期にわたって手こずらせたのは驚きだった。

どこからその力が出てきたのか今日まで疑問だった。

しかし、日本の労働者の教育水準がこれほどだとすれば、そりゃもっともだ!』

と」

素晴らしいアルゼンチン人たち

しかし、アルゼンチン人がみなVivoだと云うことではない。

大半は人をだますような人たちではなく、素晴らしい個人もたくさんいる。

高木氏は、「たとえ一部の人に騙されてもアルゼンチンの悪口を言う気には決してなれない。それは、すばらしい人が多いからだ」と云っておられた。

日本人会に来て、むかし幼年学校で柔道を習った老先生に駆け寄って終始そばで労っていたペロン大統領も、若い名もないファンだった高木氏を、わざわざ家に連れて行ってご馳走してくれたタンゴ「カミニート」の作曲者ホワン・デルリョ・ヒルベルトの温かい飾らない人柄も、「日本人に会うときには敬意を表するため必ず正装して会うのだ」と言って、死ぬ一ヶ月前の病床から起きて会ってくれたタンゴのマエストロ、フランシスコ・カナーロも、みはアルゼンチンへの愛を深めてくれた人たちだった。

だから、アルゼンチンに生活した外国の外交官や経済人の多くが退職後、アルゼンチンに移住してくるのだろう。だから、アルゼンチンは世界一住みよい国らしい。

そして最初の地獄の笑い話に示唆されているように、何か行き詰まったときには、地獄で出会う仏のようにVivoが救ってくれるからかもしれない。

|

ぜひ一読をおすすめしたい。

日本海海戦について、

最高に面白い本の表紙

社団法人 日本アルゼンチン協会

にFAXで注文すると、

送料込みすべてで

¥3,000

(限定版なので少々高いが)

FAX先は、

03−3595−3932

|

|