Letters to Webmaster 2009

シャーロット・ハーシェル=ファーガソン Richard Holmes 著の 『驚異の時代 The Age of Wonders』 が、Harper 社から約9か月前に出版されました。本書の多くのページが、ウィリアムとカロラインについて、そして18〜19世紀初頭の科学および天文学の思想的発展に占める両者の地位について割かれています。達意の文章によって、美しく書かれた本です。木村様も大いに楽しまれることと思いますので、ぜひとも1冊お買い上げになることをお勧めします。 我が家はみな達者でやっています。クリスマスの直前、Hugh と Halinka は、私にとって10番目の(そして最後の!)孫を与えてくれました。〔…〕今度のクリスマスには、彼らと会えることでしょう。 "With kind regards to all the members of the H. Soc. of Japan (09年9月13日 受領) (管理人より…木村代表より上記お手紙のファックスをいただきました。シャーロットさん絶賛の本を、管理人も1冊買いましたので、読了したら掲示板の方に感想など投稿したいと思います。)

ジョン・ハーシェル=ショーランド ギュンター・ブットマンの本から日本語訳されたジョン・ハーシェル伝、たった今落手したところです。この邦題は気に入りました。 "Wishing you and your society all the best for a successful year of astronomical viewing," (09年4月24日付) (管理人より…4月付けのこのお手紙、虎ノ門天文会館気付けでお送りいただいたため、管理人の元に回送されるまでに随分時間がかかってしまいました。お手を煩わせた野地氏にこの場を借りてお礼申し上げます。さて、邦訳のクレジットにあるように、本書の図1,4,5は、ショーランド氏の亡きご母堂がブットマン氏に提供された写真です。原著が出てから40年以上たった今、お母上の名前がまた新刊書に載ったのを見て、ショーランド氏としても、いささか感慨なきにしもあらずでは…と想像しています。)

長谷川 一郎 6月21日ニOAA大阪支部例会ニテ、先日オ送リイタダキマシタ John Herschel ノ本ノ紹介ヲシタイト考ヘテイマス。ソノ レジュメ ヲ作リマシタノデ ゴランニ入レマス。 (…というお手紙に添えて、OAAの長谷川会長より詳細なレジュメ草稿をお送りいただきました。ありがとうございました。機関誌「天界」によれば、同例会は大阪市立科学館会議室に17名の会員の方が参加し行われたとのこと。ハーシェルに関心を持つ方が増えるには、日々の地道な活動が重要と改めて感じます。)

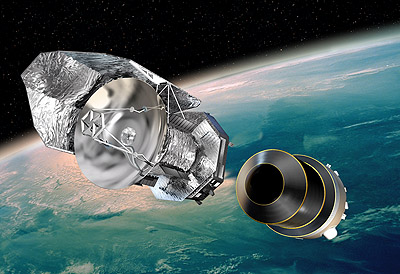

シャーロット・ハーシェル=ファーガソン 木 村 精 二 様 ハーシェル宇宙望遠鏡の打ち上げについてのショートレポートは、日本ハーシェル協会の方たちにもきっと興味を持っていただけることと思います。 私はここ2年間、欧州宇宙機関(ESA)とやり取りを続けてきました。我々は皆ハーシェルの打ち上げは2008年7月に行われるものと期待していましたが、残念なことに、最後の最後になって些細な故障のせいで打ち上げは中止となり、やっと今年の5月初めに、打ち上げが5月15日に決まったというEメールを受け取りました。私は折よくドイツのダルムシュタットまで旅をして、欧州宇宙機関の大きな広報用オフィスで開かれた記念式典に参加することができました。 このイベントには、科学者、研究員、技術者、サポートスタッフ、それに世界中から集まった各報道機関の代表など、最終的には250人ほどの人々が参加したはずです。昼の部は11時に始まり、ESAの科学探査部門の責任者、Fabio Favata博士が司会を務めました。我々はESAのロケット打ち上げ基地であるフランス領ギニア〔南米〕のクールー(Kourou)と、定期的に衛星を介して直接やり取りを行いましたが、クールーにいる打ち上げ関係者の緊張ぶりは一目瞭然でした。 プランク宇宙望遠鏡とハーシェル宇宙望遠鏡のミニチュア模型がその場に展示されていましたが、これぞまさに技術の驚異。ただし、模型では本当の大きさがよく分かりません。何せハーシェルの主鏡は直径3.5メートル、そして全体では高さ11メートル余りもあるのですから。プランクの方も高さはほぼ同じです。 打ち上げ用のロケットはアリアン型で、その高い信頼性によって、宇宙への打ち上げには最もよく使われるタイプだそうです。2台の新しい宇宙望遠鏡、プランクとハーシェルは、それぞれ専用の小型ロケットに乗った状態で、アリアンの両脇に取り付けられていました(※)。衛星通信はクールーの気象条件が完璧であることを告げ、打ち上げを待つ間、我々は多くの高名な科学者や天文学者の話に耳を傾け、彼らは2台の宇宙望遠鏡が何のために作られたのか、そして2台の開発に至る長い歴史について説明してくれました。 (※訳注:これはシャーロットさんの勘違い。実際には、下の図のように、2台の宇宙望遠鏡はロケット本体の先端部分に格納されていました。)

私はW.ハーシェルの人となりについて、短い質疑応答の時間を設けるよう頼まれました。そこで私は彼の性格や興味関心、そして何よりもカロラインとの関係を強調することに努めました。我々はまたESA室内楽団によるウィリアム作曲のオーボエ協奏曲第2番ハ長調の演奏を楽しみました。楽団員は楽譜を見つけるのに大変な苦労をした末、各自の演奏のために、指揮者用の楽譜をバラバラにするしか手がなかったそうです。 この計画の広報宣伝部門の責任者、Joscelyne Landeau Constantinに伺った話では、今回の打ち上げには、ウィリアム作曲の音楽をいくつか組み込むことができたおかげで、いつもよりはるかに企画するのが楽しかったとのこと。また、ESA室内楽団は、ウィリアム作曲の楽譜をもっと見つけたいと思っているとも仰ってました。さらにまた、今回はウィリアムの子孫の1人とマックス・プランクの唯一の孫娘が招待されていたのですが、これまた明らかに異例のことだそうです。(しかし、マックス・プランクのお孫さんは、土壇場で出席することができなくなってしまいました…) ビュッフェでとてもおいしい昼食を済ませた後、我々は席に着いて、実際に打ち上げが行われるのを待ちました。14時45分頃、我々はクールーの管制室にいるスタッフ全員と合流。大変な緊張の時間が流れました。15時12分ちょうどにロケットが点火され、我々はまさに炎の中にいるかのような光景を目にしました。その轟音とパワーはすさまじく、そのためにスクリーンが壊れるのではないかと思えるほどでした。カメラはアリアン発射の瞬間を映し出し、心臓が止まるような時間がしばらく続いた後、ロケットは上昇を始めました。カメラが発射台から離れた位置に切り替わったおかげで、発射の様子をより鮮明に見ることができました。たぶん2台目のカメラは、打ち上げ地点から0.5マイルも離れていなかったと思います。そのために轟音と炎と煙はすさまじいものでしたが、画面の中を飛んでいた大きな2羽の鳥は、その光景に怯えている様子はありませんでした。彼らはほんのちょっと脇を見ただけで、悠然と羽ばたいていました。 プランクが切り離され、次いでしばらくしてからハーシェルも放出されたことをクールーが告げると、クールーとダルムシュタットの双方にあった緊張感はいっぺんにゆるみ、万歳を叫ぶ声、口笛、拍手や足踏みする音が混ざり合い、あちこちで抱き合う姿が見られました。 私は感動のあまり涙があふれ、ウィリアムの子孫の一人であることを心から誇りに思い、それを光栄に感じました。私は彼の子孫全てになり替わって芳名帳に名前を記しました。 この日の最後はシャンパンと写真撮影、そしてこのイベントを記録したDVDの予約の受付け、さらに7月中旬までには、ハーシェルからデータ送信が始まることや、いずれプランクは、ビッグバンとともに放射された宇宙最初の光を我々に見せてくれるだろうという予告によって幕を閉じました。 この手紙は先に英国ハーシェル協会のニューズレター『スペキュラム』誌への掲載用に、フランシス・リング教授にお送りしたものに手を入れたものです。 木村様と日本ハーシェル協会の皆様に深い敬意を表しつつ筆をおきます。 (09年6月16日付)

(管理人より…木村代表経由で、ハーシェル子孫のシャーロットさんより長文のお手紙をいただきました。その場の感動と興奮が伝わってくるようです。ぜひ21世紀の「ハーシェル」によって、続々と新発見があることを期待しています。)

佐 藤 明 達 〔…〕安田徳太郎・加藤正訳 『ダンネマン大自然科学史』 第6巻(三省堂、1943)pp.142−154の訳者注の中に、カロラインの回想記が引用されています。訳者のどちらがこの訳注を書いたかは明記されていません。p.142に訳者は、「ジョン・ハーシェルの夫人は、このジョンの叔母さんの回想記や日記や書簡を抄録し、これに『話の連絡を与へる』ための説明を補って刊行した。いま手許にある第二版本(ロンドン、1879年)によってウィリアムに関する二、三の箇所を紹介して見よう」と書いています。つまり、ダンネマンの利用したのはシャイベによる独訳ですが(p.140)、安田・加藤が利用したのは英語版でした。 カロラインの回想記は Oliver Lodge も著書 「Pioneers of Science」 (Dover, 1960)中のLecture XII, "Herschel and the Motion of the fixed stars" pp.273-293の中で引用しています。 リン・M.オーセン著、吉村証子・牛島道子共訳 『数学史のなかの女性たち』(文化放送開発センター出版部、1977)中に、「キャロライン・ハーシェル」pp.81-91という一章があります。 H.J.モザンス著、山下愛子訳 『科学史における女性』(柏書房、1986)第4章「天文学の進歩に貢献した女性たち」の中で、pp.109−114にわたってカロラインのことが書かれています。 山本一清著『四十八人の天文家』(恒星社、1959)には、W.ハーシェル(pp.149−154)と並んで「カロリーネ・ハーシェル」(pp.154−159)が取り上げられています。これには彼女の天文学的業績が詳しく述べてあります。 私は目にしていませんが、ほかに (09年5月28日付け) (管理人より…いつも丁寧なお便りをありがとうございます。カロラインについては、日本ではまだ他と抱き合わせの企画が多いようですね。単に女性科学者の草分けというにとどまらず、非常にスケールの大きな人物ですので、独立した評伝の刊行に協会としても是非取り組みたいと思います。)

It was with great delight that I received your kind letter and the copy of my Herschel biography. Thank you very much for the beautiful Japanese edition of which I hope it will find many readers in your country. I should be interested occasionally to get some more information about the Japanese Herschel Society. Please let me know some details, but there is no hurry. I may repeat my best thanks for your courtesy. Very sincerely yours (09年4月20日付け) (管理人より…ブットマン氏と協会の交流が今後さらに深まることを期待しています。) |

|||||||||||