安全性2 ダイエットに失敗したアイアンコング safety2

前頁で、パーツに施された安全性についてみてきたが、1999年のゾイド復活時にもう一つ大きな安全性を考慮した変更が加えられている。それは、B/Oゾイドのレッドホーン系のパワーユニットの電池使用方法である。

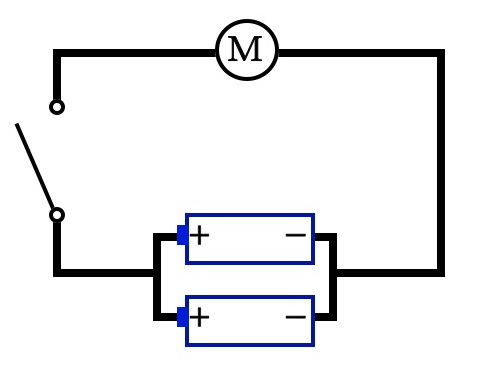

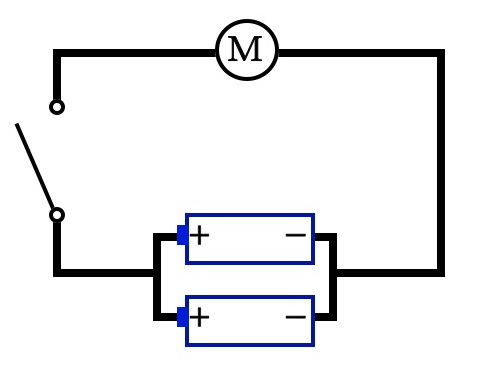

レッドホーン系のパワーユニットは、当初単3電池を2本、並列つなぎにして使用するようになっていた。

レッドホーンより前に発売されていたB/Oゾイドは、いずれもビガザウロのバリエーションで、同じパワーユニットの部分的な部品替えであり、単2電池を2本直列つなぎにして電圧3Vで使用するようになっていた。

これに対して、レッドホーンで初めて採用されたパワーユニットは、単3電池2本を並列につなぎ、1.5Vの電圧で使用されていた。レッドホーンに最初に使用したパワーユニットであることから、レッドホーン用を意識していたと前提して考えると、パワーユニットは腹部分のカバーの開閉で電池交換を行う事とレッドホーンの足の長さに対して単2電池ではバッテリーカバーが大きくなって地面を引きずってしまうこと、パワーユニットを一回り小さくすることからも、必然的に選択されたのが単3電池だったと考えられる。

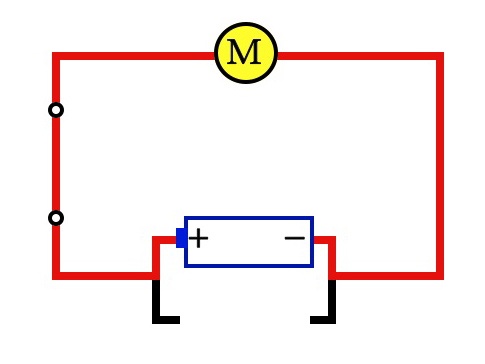

これをふまえて、新シリーズの際に行われた改修が、2本の電池を並列に用いることをやめて、1本の電池だけで動かせるようにしたことである。もともとから1.5Vの電圧で動くように設計されていたパワーユニットであるが故に、電池を1本にしたからと言って、「動かない」、ということは無いので、電池収納部分の一部に突き出し板を立てて、そこに電池を入れられなくし、結果使わなくなった電池の分だけ、電極部品を小型化する改修が行われている。機体名で言うと、レッドホーン、グスタフ、サラマンダー、例外ではデスピオンにも同じ改修が行われた。

何故、並列つなぎの電池を1本に減らしたのであろうか。

|

|

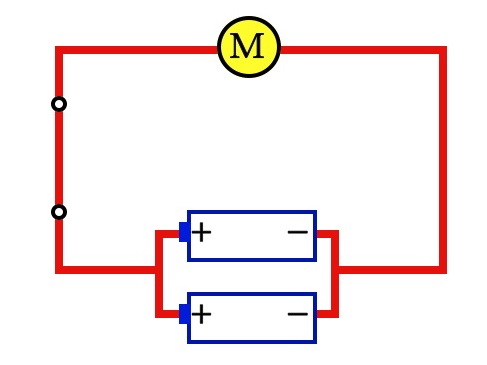

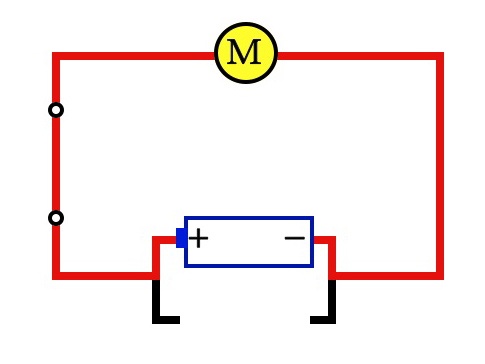

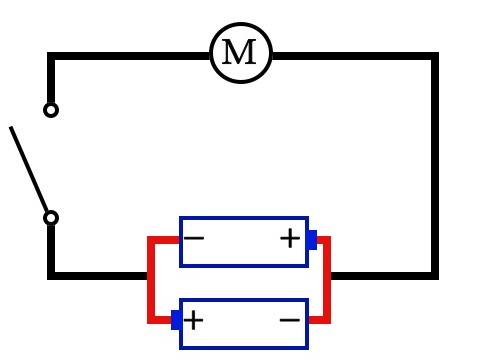

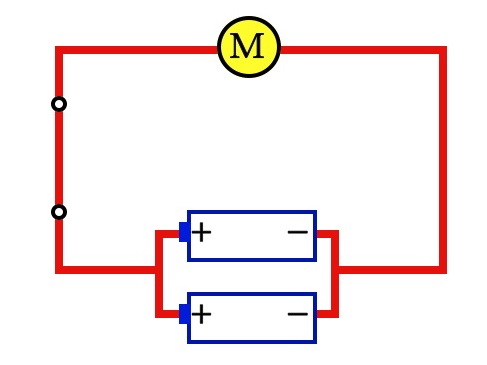

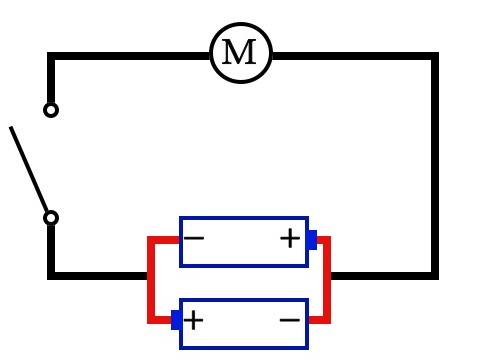

図は、簡略化した回路図をに、わかりやすく色を付けてみた。黒は通電していない部分、赤は通電している部分、Mはモーター、電球ではないが黄色は回転中を意味し、白は停止状態とした。

電池を入れてもスイッチを入れなければ通電はないので、当然モーターは回らない。停止状態である。

スイッチを入れればモーターはまわり始める。ゾイドであれば歩き始めることになる。

仮に1本電池抜いてみると、電池のある部分にだけ電気が流れる。ゾイドで言えば、電池を並列に2本使うように設計されているパワーユニットといえども、歩くというゾイドの機能は失われていないことになる。電池を1本減らす改修が行われたとしても、おもちゃとしてのゾイドの機能は保たれることになる。

2本の電池を並列で使用する場合の問題となってくるのは、電池を入れ間違えた場合の安全性である。

電池を入れ間違えれば何が起こるか。「スイッチを入れても動かない」がまず想定される。普通に遊ぶ場合、電池を入れてスイッチを入れても動かなければ、まず電池の入れ直すであろう事が想定されるので、遊ぶ意識での入れ間違いは、それほど大きな問題とはならないであろう。しかし、万が一動かないからと、電池をいれ間違えたまま放置したらどうなるであろうか。並列に入れた2本の電池がそれぞれプラスとマイナスが逆に入れられてると、スイッチは切れているので当然モーターに電気は流れないのでモーターは回らない。ゾイドで言えば歩かないわけである。ところが、2本の電池だけを見ると、スイッチが切れているにも関わらず、電気が流れる、という事態となる。いわゆるショートの状態である。電池をショートさせれば、発熱、液漏れ、最悪は発火を起こしてしまうかもしれない。もし電池をいれ間違っていることに気づかないでいれば、ユーザーからすれば、スイッチは切っているから動かないのは当然と思って放置すると、実は意図しない形で電気が流れて、事故が起こりかねない状態のままということになってしまう。それが、電池を並列に用いる場合の弊害。つまり、おもちゃとしては、子供が扱う事を考慮しての安全性への配慮を欠いている、という事になってくるのである。そこで、電池1本で動くモノは、わざわざ2本使う並列つなぎをやめて、電池1本しか使えないような処置がとられるようになった、と言えるのである。

1980年代では、生産者の責任は、法律で規制されるほどの厳密ではなかったので、電池を並列に用いる事は、安全性に欠けている、との認識には至っていなかったと言えるであろう。こうして、レッドホーン系のパワーユニットは、電池2本を並列につなぐことから電池1本の仕様に改修されたわけです。

|

そこで、疑問。なぜ、アイアンコングは、単3電池1本ではなく、単2電池1本に改修されることになってしまったのであろうか。それは、そもそも、レッドホーンのパワーユニットに、なぜ単3電池2本を用いる方法が選択されたのかを考える必要があるであろう。

何故レッドホーンのパワーユニットは、単3電池を並列つなぎにする設計がなされたのであろうか? 前述したとおり、レッドホーンの足の長さと、バッテリーカバーの位置関係から、単2電池の使用は考えられなかったのであるが、それをわざわざ2本使うことにした理由は、何であろうか? 電池を並列に用いた場合に変わってくるのは容量です。電圧は1.5Vのまま変わることはないが、1回の電池交換で駆動している時間が異なってくる。単純に考えれば、1本より2本の方が倍の時間動いている、と言うことになるのであろう。しかし、よくよく実際に動かしていることを想定してみると、ゾイドの場合は、プラレールやビッグローダーのように、動く場所が決まっているわけではないので、電池を入れて動かしっぱなしと言うことはほとんどなく、常に歩いている姿を目で追い続けることになるであろう。そして、あるところまで来たら、持ち上げて向きを変えるか、スイッチを切るなりすることになるので、実は、実際に遊ぶ上では、電池が長く持つか持たないかは、それほど大きな違いはないのかも知れない。実際、旧シリーズのB/Oゾイドに、足を浮かせて動かしっぱなしに出来るスタンドが同梱されている商品は販売されなかった。一部のB/Oゾイドにスタンドが同梱されるようになったのは新シリーズが始まって更に数年経った後の新型からである。こうした事実を考えると、電池をわざわざ2本並列にして、長く動かせるようにしたい、と言う意向は、ゾイドで遊ぶことを想定した事とは別の意志が働いていたのではないかと考える。それは、売る側、メーカーや販売店側の意向、が強く働いていたのではなかろうか。

1982年にメカボニカとして国内販売したシリーズは、あまり売れ行きは芳しい結果とはならなかった。普通であれば、そこでシリーズを終えてしまうのであろうが、「メカボニカ」の場合は、海外で「ZOIDS」ブランドで発売されそれなりの成果は出ていたので、売り方を変えれば売れるであろう見込みがあり、改めて1983年に「ゾイド(ZOIDS)」として再登場することとなった。その時に販売戦略として考えられたのが、ビガザウロである。当時、「店頭でデモンストレーションすれば、アピールが高くなり、売れるのではないか」との発想から、モーターで動く機体をシリーズに加わえて販売しようと言うことになったそうである。その結果、ビガザウロは、砂漠様の地面と切り立った山に宇宙空間のような空をあしらったパネルを立てた、足を浮かせて動かしっぱなしに出来る店頭デモンストレーション用スタンドが作られた。商品自体で、動くことをアピールする店頭でのデモンストレーションするようになったのである。 この1年後に、帝国側と言う概念が作られ、その帝国側第1弾のB/Oゾイドがレッドホーンである。レッドホーンも店頭で出来るだけ長くデモンストレーションさせることでアピールをさせようとした事が、単3電池2本を並列で用いるという選択をさせてのではないかと考えられる。一度に2本の電池交換をしなければならないモノの、1回の電池交換で、長く動かしておくことが出来るのである。

この1年後に、帝国側と言う概念が作られ、その帝国側第1弾のB/Oゾイドがレッドホーンである。レッドホーンも店頭で出来るだけ長くデモンストレーションさせることでアピールをさせようとした事が、単3電池2本を並列で用いるという選択をさせてのではないかと考えられる。一度に2本の電池交換をしなければならないモノの、1回の電池交換で、長く動かしておくことが出来るのである。

これをふまえると、アイアンコングの改修の理由が見えてくる。アイアンコングは、パワーユニットの電池を単2電池1本にしたことで、電池カバーと更に、外見に影響する装甲パーツまでも改修された。この改修は、ZOIDS2、テクノゾイドまで戻らねばならず、日本国内でのゾイド休止期間である、1990年代半ばには、既に改修されていた。つまり、日本国内よりも先により厳しい生産者責任が問われるようになった、北米やヨーロッパ圏で販売していくために必要な措置だったのである。そこで更に店頭でのアイアンコングをデモンストレーションする事を考えると、単3電池1本では、デモンストレーション時間が心許ないので、より容量の大きい単2電池が選択されたと考えるのが、妥当ではないかと思われる。

こうした、安全性への考慮と販売戦略との兼ね合いの結果が、アイアンコングに外形にも目立つ大きな改修が加えられたと言うことが出来る。また、当時は、ゾイドが日本国内で再販されることも考えられていなかったことも、大きな改修に踏み切らせた要素として加えても良いかも知れない。

アイアンコングの、外見にまで影響する金型の改修は旧シリーズからのファンにとっては残念きわまりない事ではあるが、長く販売され続けられている商品だからこその変更の理由を考えなければならなず、理解を示す必要があるとも思わさせられる。

戻る back

|

追記:

|

壽屋のアイアンコングは、金型回収後の新シリーズのアイアンコングをモデルにしているのですよね。何で旧シリーズ時代の、金型改修前のアイアンコングをモデルにしなかったのでしょう。アイアンコングの金型の改修は、電池の変更に起因するモノなのですから、最初からB/Oを考えていないディスプレーモデルであるなら、動くおもちゃである故にならざるを得なかった形状をそのまま表現する必要ないように思うのです。それって、ゾイドは肉抜き穴が開けっ放しになっているのは特徴だからそれを再現しました、って言っているのと同じに見えてしまい、本来の壽屋のコンセプトと異なるようでとても不思議に思えます。実際に壽屋のアイアンコングを作った方はどういう印象をお持ちなのでしょう。

|

この1年後に、帝国側と言う概念が作られ、その帝国側第1弾のB/Oゾイドがレッドホーンである。レッドホーンも店頭で出来るだけ長くデモンストレーションさせることでアピールをさせようとした事が、単3電池2本を並列で用いるという選択をさせてのではないかと考えられる。一度に2本の電池交換をしなければならないモノの、1回の電池交換で、長く動かしておくことが出来るのである。

この1年後に、帝国側と言う概念が作られ、その帝国側第1弾のB/Oゾイドがレッドホーンである。レッドホーンも店頭で出来るだけ長くデモンストレーションさせることでアピールをさせようとした事が、単3電池2本を並列で用いるという選択をさせてのではないかと考えられる。一度に2本の電池交換をしなければならないモノの、1回の電池交換で、長く動かしておくことが出来るのである。