取扱説明書に見るナンバリング方法の真意

ここまで、ゾイドと比較した場合のZ-KNIGHTのナンバリング方法を見てきたが、その結論は、組み立て順とナンバリングを一致させることのない、ランナーレイアウト重視のナンバリングに他ならないことを理解できたと思う。これは、Z-KNIFGHTシリーズが、ランナーから切り取りながらの組立の際に組み立てやすい、ということは完全に意識されているが、後に分解した後も組み立てやすいと言うことは、ゾイド以上に特に考慮されていないと言うことができる。つまり、Z-KNIGHTは、ゾイドにあった「分解組立が簡単」という特徴を省いて、完成後に分解しないで遊ぶおもちゃになっていると言えるのである。

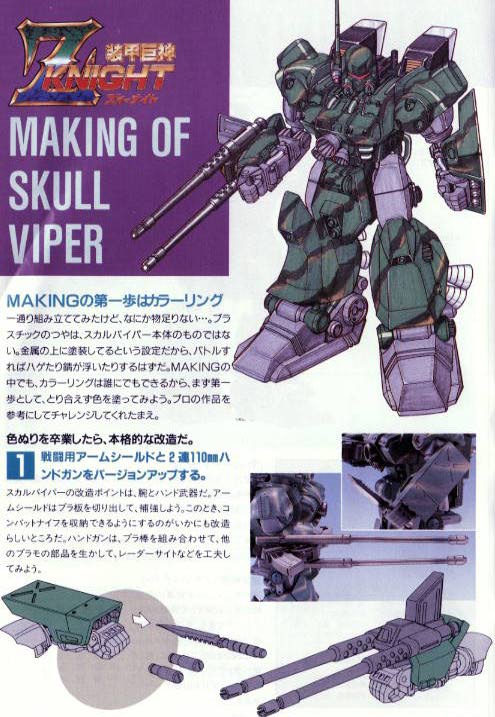

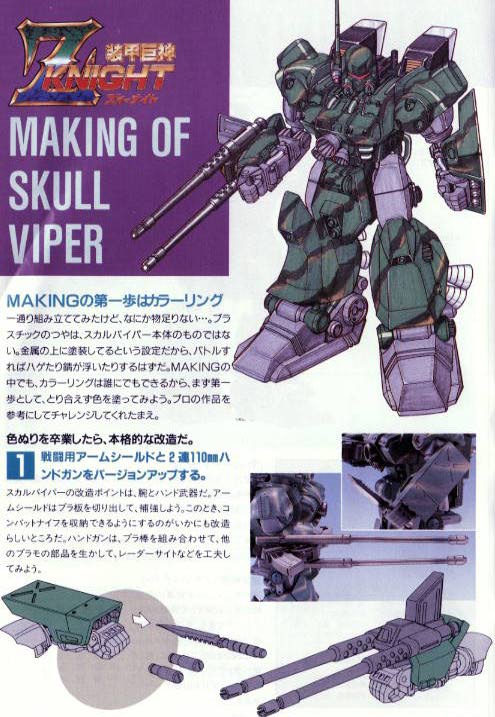

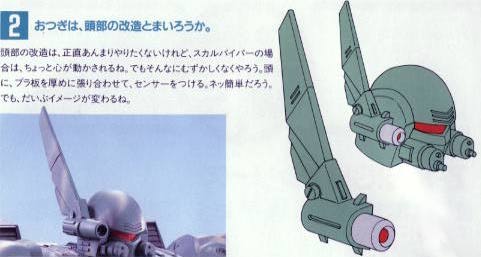

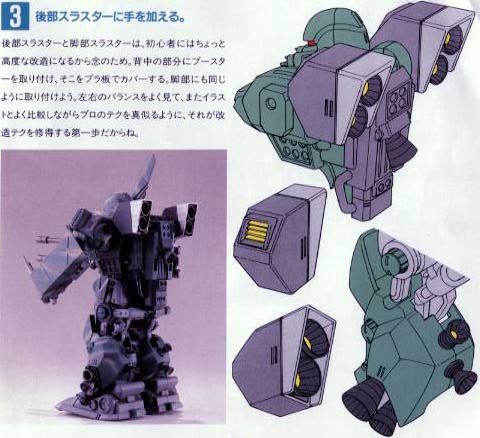

B/OタイプのZ-KNIGHTの取扱説明書の巻末には、改造例が載っている。

見てわかるとおり、かなり具体的な部品の使い方や、改造方法が説明された改造例であることがわかる。これで特に気にしなければならないのは、その改造の方針である。ゾイドの初期シリーズにも、パッケージ裏面に改造例が紹介されていた。ジャンクパーツをごてごて取り付け、色を塗り替えるといった印象のモノであった。それこそ、メインターゲットとなる小学生が出来る範囲内の改造例であったと言うことができる。

しかし、このZ-KNIGHTの改造例は、かなり技術を有する例であり、全く改造を促さないとは言わないが、自分でも出来るかも知れない、と思わせるには少々無理のある改造例であるといえる。この、初期ゾイドの改造例と、Z-KNIGHTの改造例の間には、ロボットプラモデルの大改造時代が挟まれている。Z-KNIGHT自体が、そういったブームに載ろうとした結果の産物であると考えれば、不思議なことでないかもしれないが、ゾイドと比較した場合に、大きな特徴の変化となることは、見て取れると思う。

このような改造例の掲載も、Z-KNIGHTが、完成体重視の思想に基づいて構成されていると言うことがわかると思う。

スカルバイパー取扱説明書より転載