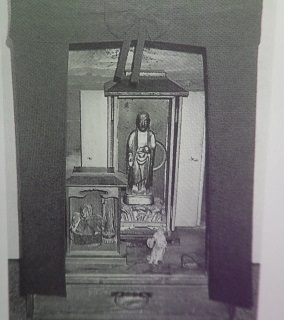

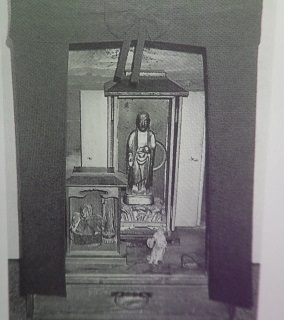

洲崎町の龍華寺には家々を回ってご利益を与えてくれるお地蔵さまがありました。

ーまわり地蔵ー

今から180年ほど前の文政年間(1818~30)のころ、

畑の肥料には海草が利用されていましたが、その海

草を拾うため出かけた高橋久左衛門が洲崎の海岸で

波に打ち上げられたお地蔵さまを見つけこれを持ち

帰り、お厨子(ずし)に納めて祀ったのがこの「まわ

り地蔵」です。このお地蔵さまは身の丈はわずか17

㎝ほどの小さな木造ですが、子授かりや子育てにご

利益があるといわれ、篤く信仰され一回り大きな箱

に収められて、いつしか洲崎村をまわる風習が生ま

れました。

お地蔵さまを迎えた家ではお花を立て、箱の引き出

しにお賽銭を入れて、次の家に回します。

この風習は昭和40年代まで続きましたが、新しい

住民が増えるにつれ、消えてしまい、現在お地蔵さま

は龍華寺の地蔵堂に安置されています。

|

お地蔵さまの入った箱の

引き出しには

“御信仰ハ三日間ニテ御

巡廻願ヒマス”

と書かれた張り紙が残さ

れておりお地蔵さまが家

々を巡廻したことを物語

っています。

|

|  まわり地蔵

(金沢区洲崎町・龍華寺蔵)

まわり地蔵

(金沢区洲崎町・龍華寺蔵)

|

| ー浄願寺と龍華寺ー

新編武蔵風土記稿に記されている寺伝によると

「源頼朝が瀬戸神社を造営したのち、その神宮寺を建立しようと文覚上人

と志を合わせて、文治年間(1185~89)六連山中に仏閣を建立、弥勒菩薩を

安置して、四方に僧坊を構え、中将姫繍絵の曼荼羅、弘法大師自作の愛染明

王を納め、これを浄願寺と称した」(巻六 七十四 久良岐郡之二 金澤領)

とあります。

文明年間(1469~87)浄願寺の住持・融弁上人が洲崎にあった光徳寺の住

持を兼任していた頃、光徳寺は荒廃し六連(六浦)の浄願寺は兵火で焼失し

ました。のち明応8年(1499)に融弁上人が浄願、光徳の二寺を併合し、現在

地に龍華寺を創建したといわれます。

龍華寺は真言宗御室派で金沢区内にある真言宗十三寺の本寺格とされ、

貴重な宝物や記録が多く伝えられています。

龍華寺(金沢区・洲崎町)

龍華寺(金沢区・洲崎町)

|

まわり地蔵

(金沢区洲崎町・龍華寺蔵)

まわり地蔵

(金沢区洲崎町・龍華寺蔵)  龍華寺(金沢区・洲崎町)

龍華寺(金沢区・洲崎町)