| 目次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

【4】 行ごとの議論 の内訳

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【本論とリンクしている補論】 ◆ をクリックして下さい。 | ||

| ◆ | 「和勢紀三州に跨る」大台ヶ原 | 82.5kB |

| ◆ | 国絵図で見る「和勢紀三州に跨る」大台ヶ原 | 16.8kB |

| ◆ | 『和州吉野郡群山記』の「正木はげ」 | 73.7kB |

| ◆ | 大台山中の道 | 9.0kB |

| ◆ | 実利行者の生年問題と初期活動 | 24.5kB |

| ◆ | 「擲身」という語 | 48.0kB |

| ◆ | 百茎根 ももくきね | 50.7kB |

| ◆ | 千日計算 | 9.9kB |

| ◆ | 南方熊楠の日記にみえる捨身行者・実利 | 15.3kB |

| ◆ | 田並・圓光寺の『紀伊続風土記』 | 33.8kB |

| kB で示している数値は、画像を含まないファイルの大きさです。 なお、本論「実利行者立像の讃解読」は 189kBです。 | ||

| ◆ | 笹谷良造「天保五年の大臺登山記」 | 53.2kB |

| ◆ | 仁井田長群「登大台山記」 | 48.1kB |

| ◆ | 木下文三郎ら3名「大臺原紀行」 | 55.5kB |

| 【 1 】 はじめに |

| 【 2 】 資料と予備知識など |

写真には鮮明に記録されていませんが、実物には赤、青、緑の三色が使用されています。色は褪せていて微妙ですが、行者が上に羽織っている衣と行者の目、滝の水は部分的に青がかかっています。同じく、山の木の部分部分と草にも緑がかかっています。さらに同じく、行者の唇、軸物、八葉の鏡の周り、山や雲の稜線あたり等には赤が使用されています。この掛軸「実利行者尊像」は、プロの画家が宗教団体や信者の注文で描いた宗教者画像にありがちの理想化や神秘化がなく、むしろ親近感をおぼえる「実利さん」が表されていて、わたしはとても共感した。その実利さんは難行苦行をなし遂げる峻厳な人格というより、なんだか山中での生活を楽しみにしているような風情がある。かつて那智の墓地を訪れたときに土地の人は実利行者を「じっかんさん」と呼んでいたことを思い出した。

紫色などもそうですが、写真に記録するのが難しい色は結構存在するように思います。(4/24メール)

ここで、アンヌ・マリ ブッシイ『捨身行者 実利の修験道』角川書店1977)を紹介しておく。小論は、この労作に全面的に依拠しており、これから度々引用することになるからである(特に必要ない限り「ブッシイ前掲書」と表記する)。

ここで、アンヌ・マリ ブッシイ『捨身行者 実利の修験道』角川書店1977)を紹介しておく。小論は、この労作に全面的に依拠しており、これから度々引用することになるからである(特に必要ない限り「ブッシイ前掲書」と表記する)。しばし有りて真田八十八なる者、一二人の村人を召連れて来り、一応挨拶の末、今度我が大台行を大いにめで、都合により[都合が良ければ]自らも登山せんと語らはれけるに、此者、実利行者とて生国美濃国にして元来御岳行者なりしに、慶応三年峯中[ぶちゅう]笙の窟に籠もりて行を始め一千日籠居し、明治三年九月大台山牛石に移りて自ら草庵を結て修行、同七年冬まで一千日修行有。其後城州八幡山に到り、其より処々千日の修行畢て、去る年紀州那智の滝より捨身したまゐし荒行の行者の弟子にて至て信者のよし。依て我一面をして此人可頼人[この人頼むべき人]と決心してけるが、先其座[まずその座]はそれにて相分れたり。外三人程同道の人何れ実利の門人のよしなり。(『松浦武四郎大台紀行集』松浦武四郎記念館2003、p28)「去る年紀州那智の滝より捨身したまゐし」というのは、わずか1年前の4月のことを指しているのである。

(松浦)武四郎の山を明治18年に府吏が府に提出する復命書に「牛石は地名」であると断る必要があったことは、当時、牛石が山民などを除けばほとんど知る人がいなかったことを示している。相 るや、其牛石に至り(牛石は地名、後に詳かなり)、其風景の美、地味の肥なるを見て、此に方丈の室を造らん事を求む。予今爲めに斡旋し、事相成る。(「十二日」より、強調は引用者)

其牛石に至るや天晴れて風なく、正に熊浦を一眸の中に集むと。磁石を出し双鏡を開き、以て觀望の備をなす。戒三牛石に踞して牛石に無礼があれば祟りがある、という伝説は仁井田長群「登大台山記」(天保五年1834)に既に記録されている。休 ふ。役夫曰く「爲る勿れ、山靈祟あり。輕けれは則ち雲霧、重けれは卽ち雷霆神 の怒に觸れん」頭を振て大に恐る。須臾 にして、雲霧四塞、茫々として見る可らす。乃ち諸器を収む。衆皆戒三を譴 めて措 ます。(「十六日」より)

大禿(牛石ヶ原)に牛石といふあり。或は「登大台山記」は大著『紀伊續風土記』の資料として使われたものであるが、明治18年の「役夫」たちには50年前そのままの“恐れ”が生きていることが分かる。それに対して、この伝説は府吏のような新時代のインテリにはまったく伝わっていなかった。だが、彼らはそのことを「復命書」に書き留めるセンスをもっていた。壓 石といふ。相伝ふ、昔役行者牛鬼を押たる所なり。そのふせ残りを理源大師この牛石に封じ込しといふ。この石に障る者あれば白日瞑闇になり、咫尺 を弁へざるに至るとて猟師など恐れて近よらず。 (「登大台山記」より)

明治六、七年の間、此の地に道士あり。資料「大臺原紀行」には上に引用したように「實利」が2回登場するが、これですべてである。したがって、明治18年当時盛んに話題になっていたと思われる実利行者の“那智の瀧での捨身入定”に関しては、まったく触れていない。實利 と云ふ。能く秘法を修し、山靈の祟を鎭すと。乃ち廬 を此の地に結ひ、行法を修す。山麓の民、相信して、日々燒香するもの數人、是に於て大臺ヶ辻及東の川より信徒の登るもの、大都 一月に二三十人なりしを以て、路經僅に存すと雖ども、今や廢絕十年過くるを以て、榛荊 再ひ閉ちて又認む可らす。然れとも、斷續(とぎれとぎれに)、其形跡を存す。

此の實利 なるもの牛石の南東邊に一碑を建つ面 (正面)に孔雀明王、左に陰陽和合、右に諸魔降伏の字あり。脊(背面)に實利及丞の花押あり。左側(左側面)に明治七年戊三月と記す。後、奈良縣官、其民を惑すを疑ひ、道士を逐ひ、其廬に火す。其殘礎今猶存せり。民今に至るまて之を憾 みとす。 (「十六日」より ルビ「ジツカガ」のみは底本のもの、他の茶色の字はすべて引用者による)

大峰の春の峰入は二月はじめに熊野から「熊野本宮」はいうまでもなく紀伊国(和歌山県)であり、大峰奥駆の道は、玉置山から北はすべて大和国(奈良県)である。入峰 して、百日をかけて五月半ばに吉野で出峰 した。(五来重『修験道入門』角川書店1980、p167)

[熊野から吉野へ向かう]これを順峰 (順の峰入)というのは、南である熊野を表とし、北にある吉野を裏としたからであろう。ちなみに大峰山というのは大峰山脈全体を指すのであって、熊野本宮から玉置 山をへて、笠捨山・行仙 山・涅槃 山・地蔵岳・大日岳・釈迦嶽・孔雀岳・仏生岳・明星岳・八経岳(仏経ヶ岳)・弥山 ・行者還岳・七曜岳・国見岳・大普賢岳・龍ヶ嶽・山上ヶ嶽・大天井ヶ岳・四寸岩岳・青根ヶ峰をへて吉野に至る、南北約百八十キロの山脈である。これを踏破することを大峰奥駆修行といったが、いまは山上ヶ嶽までは容易に行けるので、山上ヶ嶽から南を奥駆道 といっている。(同前、p166)

| 【 3 】 2つの読解試案 |

実利行者は生国もヽくき根冒頭の第1行からして意味が分からない、というのなら、この「讃」はわたしの手の届かない高いレベル(あるいは特殊な世界)にあるんだろうな、とすっかり悲観的になってしまった。

実利行者は生国もヽくき根この1,2行目は実利行者の生国(これが美濃国恵那郡坂下村であることは知っていた)を述べようとしていて、「生国」と「美濃のくに」の間に入っている語が問題の「もヽくき根」なのである。実質的意味としては「生国は美濃の国恵那郡」で十分に完了しているのだから、「もヽくき根」は、「生国」と「美濃」の間に挿入されて、それらを結ぶ役を果たしている、・・・・らしい。

美濃のくに恵那郡

ももきね[枕詞] 国名「美濃」にかかる。語義・かかり方未詳。「― 美濃の国の高北のくくりの宮に/万3243」「ももきね」が美濃にかかる枕詞なら、「ももくきね」だってそうだろう、とわたしは簡単に納得した。わたしは「ももきね 百木根」と「ももくきね 百茎根」と勝手に漢字を宛て、いずれも樹木繁茂のイメージを喚起しようとしている、と考えたのである。

|

【私案 4/27-2010】

01 實利行人は生国もヽくきね

08 仝深山 ( )は不確かだがとりあえず読んでみたところ、「・」はわたしには読めない不明字 |

|

【郷土史家案 6/12-2010】

01 実利行人は生国ももくき根

08 同深山 |

(1) いただいた郷土史家案は縦書きで、[ ***** ](青字)は振り仮名がほどこされていたもの。

(2) 「、」読点は、郷土史家案にほどこされていたもの。原文には句読点はないので、意味の切れ目を示して、より解読を明瞭にするためにお付けになったのだろう。

(3) 【11行目】には、読点「、」と(大台ヶ原)さらに(ニ)が挿入してある。

(4) 「霊」と「金兜」には傍線とともに疑問符「?」が付けてある。“原文は墨のにじみで読むのは困難だが、参考になるかも知れない”と考えてあえて案を示して下さった、ということだろう。

(5) 最後の行の「□ 」は、押印。

| 【 4 】 行ごとの議論 |

以下、この「実利行者立像」の解読の不明点や問題点などを、各行ごとに書いていく。その個所を示すために、上から【01行目】~【19行目】などと記すことにする。

また、各行ごとに、わたしが最良と考える解読案を示していく。

| 實利行人は生国もヽくきね | (私案) |

| 実利行人は生国ももくき根 | (郷土史家案) |

「行人」

「行人」ももきね、美濃の国、高北の、八十一隣[ククリ]の宮に、日向尓、行靡闕矣(以下略 9×9=81を使って、クク)「岩波古典体系本」の『万葉集 三』の頭注は、「ももきね」について、「枕詞。美濃にかかる。かかり方未詳。首肯すべき説を見ない」云々とある。

| 美濃ヽくに恵那郡坂下むら | (私案) |

| 美濃のくに恵那郡坂本村の | (郷土史家案) |

「坂本」は、郷土史家案に従う。

「坂本」は、郷土史家案に従う。

美濃ヽくに恵那郡坂下むら(私案)ご覧のように文章の意味としてはそれほど違ってきているわけではないのは(「坂本」と「坂下」の違いは大きいとしても)、わたしも「郷土史家」氏も、基本的には手探りでそれらしい“意味のアタリ”をつけながら、解読を進めているからである。わたしと「郷土史家」氏の違いは、万葉仮名の草書体を解読するのに習熟しているかいないかの違いであるが、ベテランの「郷土史家」氏においても草書体を完璧に読み解いているわけではなく、与えられたテキストにおける或る読み幅の中で、“意味のアタリ”を探って行きつつ、解読文を確定して行っているのである。その点はわたしの方法とそれほど異なるわけではない。そういうことを、今度、学ぶことが出来た。

美濃ヽくに恵那郡坂本村の(郷土史家案)

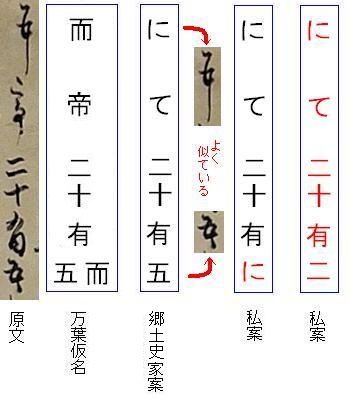

| 農家にて二十有にといふとし | (私案) |

| 農家にて二十有五といふとし | (郷土史家案) |

「二十有五」 これには、次に述べるようないきさつがあるが、郷土史家案に従う。

「二十有五」 これには、次に述べるようないきさつがあるが、郷土史家案に従う。

長ズルニ及ンデ、益々天地神明ヲ崇拝ス、一夜神夢ニ感ジ、飄然トシテ故郷ヲ辞ス。ここで北栄蔵について述べておく。この「御事跡」に「付記」があり、定円泰恵の言葉で「北栄蔵ハ死ニ垂ン垂ンタル病苦、不思議ニモ行者ノ術ニ依ッテ助命セラレタル幸福ハ千秋一隅ニシテ」云々とのべている。本稿の冒頭で述べたように、北栄蔵は、死病から救出してくれた実利行者に終生変わらぬ深い感謝の気持ちを持ち続けた。

時ニ歳二十二歳、之レ即チ行者ガ霊光人ヲ感ゼシムルノ端緒、又救済ノ一路乎。(ブッシイ前掲書p274)

長々御世話ニ相成大峰山も実利行者の方からみて、この3人がもっとも頼りにしていた有力者であることは、郷里の肉親へ書面で自分の死を知らせてやって欲しいという遺言状を別に残しているが、その名宛が「新子伊平次殿、北栄蔵殿、和田喜平殿」となっていることからも分かる。

大法道路出来仕久々の

御厚をんをいただき今爰ニ

無常のけむりとなる事

いんゑんなれば此段御断

り申置候諸種せ(施)主方江

宜敷頼上候

恐々謹言

明治十七年四月十九日

北山三名方

新し

和田 林実利

北

(ブッシイ前掲書p149)

明治35年(1902)4月21日に実利教会境内に建てられた「石碑」にも「年廿有五飄然出家」とある(同p157)。A.M. ブッシイ自身が坂下町において行った教会信者とのインタビュー調査によっても、「行者二十五歳」のとき坂下の御嶽講信者12人と一緒に御嶽山に登り、行者に神秘体験があったらしく口をきかず急に出家したという証言を得ている(同p31~32)。導師和讃

我身民家出生至 時能表裏 於任身

六親他外恩愛 空敷送留年月

二十五歳秋過 天神地祇理不尽

先世植足種恵 発心祖師大道 (以下略 振り仮名は原文)(ブッシイ前掲書p163)

| 家に妻子を残して発し諸霊山を 巡り就中信濃の御嶽山ヘハ数度登り | (私案) |

| 家に妻子を残して発し、諸霊山を 巡り、就中信濃の御嶽山へハ数度登り | (郷土史家案) |

この2行には解読上の問題となるところはなかった。

この2行には解読上の問題となるところはなかった。| 駿河なる富士山にてハ苦行を修しまた筑紫の | (私案) |

| 駿河なる富士山にてハ立行を修し、また筑紫の | (郷土史家案) |

「立行」 これは、なんの保留条件もなく「郷土史家案」に完全に従う。

「立行」 これは、なんの保留条件もなく「郷土史家案」に完全に従う。富士講は江戸期後半に江戸から関東一円で非常に盛んになった。天保(1830~44)のころには「江戸八百八講」と言われるほどであったという(江戸の各町にひとつずつ講ができるほどだった、の意)。然 ば大行仕可申事伝へ可申 。先 此処 に角 を立て、尤 四寸五分[約13.5㎝]角也。此上に両足つま立 、日に三度夜に三度、昼夜に六度水こりを取可申 。(中略)内心六根 を清め一千日の内 大行可仕 。(日本思想体系67『民衆宗教の思想』(岩波1971)所収「角行藤仏くう[人偏に杓]記」p455)

思ヲ白雪、紛々タル富士登山ニ致ス、嶮岸ヲ攀ジ、峻坂ヲ辿リ、遂ニ頂上ニ達シ而モ、止マル事、三霜苦行徳ヲ積ミ、功ヲ累ネ、二十六歳ノ春下山ス。(ブッシイ前掲書p274)この伝説的な「三霜苦行」という表現は、千日行を意味しているのであろう。

| 天拝山又あるときは大和の大峯笙の巌窟 | (私案) |

| 天拝山又あるときは、大和の大峰、笙の巌窟 | (郷土史家案) |

「筑紫の天拝山」

「筑紫の天拝山」なお、行者が厳しい修行をして有名になったので、(中山)伯爵の外、有栖川宮、聖護院、財閥鴻池家などと信仰上の関係ができた。そのころ、有栖川宮家のために御殿普請の鎮宅祈祷をした時、「大峰山二代行者実利師」(原文は傍点)という号を有栖川宮から直々授けられた。これは役行者に次ぐすぐれた山伏という意味であった。(同p38)実利行者の活動は年譜的には空白だらけであり、なにかの機会に九州まで出かけたという事実が出てこないとは言えない。この「立像」の作者は「筑紫の天拝山」で行者が修行したことを知っていてここに書いた、と考えておくのが解読作業のフェアーな態度だと思う。

| 仝深山 | (私案) |

| 同深山 | (郷土史家案) |

「仝」は「同」と同字。

「仝」は「同」と同字。故郷を出た二十五歳の実利は、すでに御嶽講を媒介にして宗教活動・精進行を実践していたが、思想的な基礎、あるいは山伏としての苦行の体験をまだもっていなかった。その両方とも大峯山ではじめて徹底的に学び、また行うことになった。この重要な修行場で、実利行者が修行したことは、地元の山村の有力者によって伝えられていることをA.M.ブッシイは自分の発見した資料も交えて述べている。

大峯の最上の山籠行場である笙の窟と両部中台の深仙をえらんで、彼は明治元年から七年の間に二度の千日行を満行した。その第一回の笙の窟籠りの時、古い時代からつづいて来た山籠行者に対する天ヶ瀬村の援助を受けた。それを記念して建てられた明治四年の碑伝 は、天ヶ瀬村に下ろされて現存する。(中略)しかし、後に移動して千日籠りを満行した深仙へは、すでに明治二年と三年に足をはこんでいる。それから以後、四年から七年までに深仙に籠って千日行をおこなったので、両部大先達の称号をえた。(A.M.ブッシイ「実利行者と大峰山」『近畿霊山と修験道』山岳宗教史研究叢書11 p226)

福山周平氏によれば、実利行者は笙の窟の千日行の後、深仙の宿にも千日行をした事(資料編二二)が書かれている。彼はまた笙の窟から釈迦ヶ嶽と寺垣内に回ったことも、北栄蔵氏によって伝えられている(資料編二三)。このように彼は山籠中もしばしば麓の村に出て、勉学したり修法したりして人々の帰依を集めていた。(ブッシイ前掲書p38)ここには、とても大事なことが述べられている。

右本尊様の儀は、岐阜県美濃国恵那郡坂下村十一番、林生実利大行者尊、大日本国中御修業あそばされ、それより大峰山笙の窟にて千日の御行、又は深仙の宿にて千日、それより大台ヶ原にて千日、それより江州八幡八幡にて千日御行、それより紀伊国那智山にて千日、それより大峰山怒田[ぬた]の宿千日、都合弐拾年余り御修行あそばされ、この辺りの筆致が、「讃」とある程度似かよっていることも注目される。それに、実利行者は、「山伏道」が廃れて通行できなくなっていたのを修復したり、怒田宿の建立をしたり、そういう山中での普請工事の中心となって活動していたのである。

旧山伏道十ヶ余年も相すたり[廃り]人通り出来申さず候様に相すたり候所を相開きなられ候節、大峰山怒田宿場建立御普請取り掛かり節より、道切り開き出来迄三ヶ年の間周旋方仕り、行者様の弟子となり、法道加持御さずけ下され、又はご本尊不動明王尊御さずけ給ご本尊なり。(同 p273)

山伏が信者に依頼して、山中の事業に参加させることもある。実利は大峯七十五靡修行の修験道場の価値をみとめたが、深仙から南への山路が数年前からこわれて、通れなくなっていた。そのために熊野へ行くには下北山へ下って、谷筋の道を行くよりほかはなかった。あるいは前鬼から一旦下って谷筋を通って、浦向からもう一度佐田辻へ登り、笠捨山から玉置山・本宮という不便な道程を通っていた。深仙と佐田辻の間の道が一番悪かったこと、宿泊のできる小屋がなかったことが、その原因であった。

したがって、実利は北山の信者の協力をもとめて、明治十五年に怒田宿の再建を果し、その冬籠りをここですごした。また翌十六年に、怒田宿から南への山路の修繕ができた。その詳細な人足帳・日記帳・寄付帳が今も北山の信者のもとにのこされている。(ブッシイ「実利行者と大峰山」同p238)

| 山城なる男山鳩乃峯 | (私案) |

| 山城なる男山鳩の峰 | (郷土史家案) |

「男山鳩の峰」は平安文学などでおなじみの石清水八幡宮のあるところ。いまは京都府八幡市の商店街や宅地に囲まれた1km四方余ほどの孤立した山になっているが、森林はうっそうとしている。その最高峰(標高143m)を鳩ヶ峯という。

「男山鳩の峰」は平安文学などでおなじみの石清水八幡宮のあるところ。いまは京都府八幡市の商店街や宅地に囲まれた1km四方余ほどの孤立した山になっているが、森林はうっそうとしている。その最高峰(標高143m)を鳩ヶ峯という。| 一時ハ和勢紀三州に跨る 大嶺臺ヶ原ニ篭り・・・ | (私案) |

| 一時ハ 和勢紀三州に跨る 大嶺、臺ヶ原(大台ヶ原)ニ 籠り、まさ(ニ)死 | (郷土史家案) |

「和勢紀三州」というのは、いうまでもなく大和国・伊勢国・紀伊国の3ヶ国のことを言っている。

「和勢紀三州」というのは、いうまでもなく大和国・伊勢国・紀伊国の3ヶ国のことを言っている。

大臺山跨紀勢和三國人跡未通地也。役小角、行基、空海も不入錫域にて審之者なし。(冨山房版中巻1975)「丙戌前記」(明治19年、2回目の大台踏査)の中に、大阪府知事あての「大台

大臺山は紀勢和三國に跨る人跡未通の地也。役小角、行基、空海も錫を入れざる域にて之を審らかにする者なし。

大台山は和勢紀之三州に跨り其七分和州に特立東南之三分紀勢之二州に□漫其広袤測記する物無し従和州吉野郡吉野川水源到勢州多気郡大杉谷分距離凡十里余之間人跡未通杣猟人等是を審する者無御座候(□は欠字 以下略 強調は引用者)「紀勢和」と「和勢紀」の違いはあるが、「讃」が同一の定型文を下敷きにしていることは明か。和州7分、紀勢3分という指摘はなにか拠り所があるのだろうが、目下不明(のちに仁井田長群「登大台山記」に出ていることを知った。前掲「「和勢紀三州に跨る」大台ヶ原」の改訂版に述べた)。「人跡未通、杣猟人等これを審らかにする者御座なく候」は願書などにありがちの誇張した文飾である。

大台山は和勢紀の3州に跨り、その7分は和州に特立し、東南の3分は紀勢の2州にあり。漫 その広袤を測記するものなし。和州吉野郡の吉野川水源より勢州多気郡の大杉谷分に到る距離およそ十里余の間、人跡未通、杣 猟人等これを審らかにする者御座なく候(前掲書p58)

吉野川の水上を大台ヶ原といふ。此の所にともゑが淵とてあり。よしの川熊野川伊勢宮川三つの水上なり、あたりに藤おびおひしげり、西風吹は藤ヶ枝にて水を東へなびけ、宮川へ出水、東風吹はよしの川又北の風吹は熊野川へ水出るとかや(『奈良の地名』日本歴史地名体系30 p885)大台ヶ原が吉野川・熊野川・宮川の3河川の水源であることを伝説風に、巴が淵の藤と風向きを絡めて表している。江戸期前半の「大台ヶ原」の文献には必ずこの伝説が上がっているが、“三国の境”という話題はあまり取り上げられない。巴が淵の伝説がはっきりと否定されるのは18世紀後半からだが、そういう問題は別ファイル「「和勢紀三州に跨る」大台ヶ原」で詳しく扱った。

| 大嶺臺ヶ原ニ篭り・・・ ・ けら牛石乃傍らに摂身修行 | (私案) |

| 大嶺、臺ヶ原(大台ヶ原)ニ 籠り、まさ(ニ)死 を希、此牛石の傍らにて撓身修行 | (郷土史家案) |

松浦武四郎「乙酉紀行」[明治18年の最初の大台入り紀行]で、松浦一行5名が大台ヶ原の「正木兀」(「兀」を「はげ」と読むことは下で取り上げる)から「牛石」に達し、実利行者の千日修行の跡を見たときの感動を表している個所を紹介しておく。

松浦武四郎「乙酉紀行」[明治18年の最初の大台入り紀行]で、松浦一行5名が大台ヶ原の「正木兀」(「兀」を「はげ」と読むことは下で取り上げる)から「牛石」に達し、実利行者の千日修行の跡を見たときの感動を表している個所を紹介しておく。

日出岳の南西に回る。此辺りまた和州領[大和国]なり。しばし過て山白竹[クマザサ]の平原に出、此処より大峰、国見、弥山、楊枝、釈迦、大日、玉置の山々見ゆ。是を、正木兀と云。ここに水松(アララギ)の一枝の五六分ヅツ地をすりて延たるもの有。頗る見ものなり。此あたりより南海よく見ゆ。実に仙境と云べき地なり。(前掲書p36)これが、5月19日の記事。この日は「巴が淵」の近くで「檜皮剥て仮屋作りて一宿」する。その翌朝、思い思いの信仰する神仏を唱えて「朝餉して出立」。

しばしにて、ほうそ兀。此処もまさき兀同様の処にして、また一等見はらしよろし。粉本沖、尾鷲沖より新宮川まで見ゆ。山白竹のわづか三五寸のもの青氈を敷つめたる如き処なり。ここに小家難行苦行の孤独の場所が同時に普陀落世界と接する楽天地であること、そういう視点がさすが松浦武四郎だと思う。もちろん「普陀落世界かと思はる」は、平安時代以来盛んであった新宮沖の普陀落渡海の入定を背景においている。松浦も知らなかっただろうが「竜神のお喜び」といった行者の心中には、自分の出奔のきっかけを作った御嶽山三の池の竜神があったのであろう。ここにも実利の竜神信仰を見ることができる。斗 の岩二ヶ所、其間一丁を隔てゝ有。其西なるを、牛石と云、東の方は何といへるか名しられず、こヽにまた二十畳斗敷る小池の深きもの有。水清冷、巴が淵にもますかと思ふ。其より二丁を隔てヽ西の角力場、東の角力場とて二ツの低き地有。是も古しえは池にても有りしかと思はる。また水松の下枝長く生たるもの、五六株有て頗る風趣有るなり。

此牛石の南にて濃州[美濃国]の産なる実利行者といへる人、明治三年八月登山して爰に庵して同七年四月迄修行、一度も村方に下らずして行すまさせられしなり。其後城州の男山に籠り、後紀州熊野那智の滝にて捨身有し行者なり。此奥山にて我等五人にて一宿さへ明し兼るに一千日の修行、実に世に目出度行者にてぞおはせしなり。今其跡に庵を毀ちし木材、家財等も其まヽ朽腐れて有しぞ忝く覚ける。其傍に行者自ら掘しと云井戸有て水よく湧出たり。

南の方を望むに沖行船一目に見え、こヽぞ普陀落世界かと思はる。また是より大蛇ぐら[大蛇嵓]の方に下らんとせしに、小池の水気なくして逆巻様にみえしが、亀市のいへらく此池度々如此事有[たびたびこのごときことあり]。是竜神の御喜なりと行者はいひ玉ひしと。(前掲書p38)

「大嶺臺ヶ原に篭り」のあとの「・・・」である。

「私案4/27」では「・・・」にしているが、もちろん、まったく読めない個所ではない。読んでも意味をなさないので、「・・・」にしているのである。又あるときは大和の大峯の「き」と同型であることに気づいていた。

|

11 大嶺(臺)ヶ原ニ篭り ・・・ 12 ( ・ けら)牛石乃傍らに(摂身修行) |

實利行人は生国もヽくきねはまさしく、「もヽくきね美濃」という意味のまとまりを、わざと切断した形にしている。改行によって、緊張がとぎれずに、先に続くような工夫をしている、とも考えられる。

美濃ヽくに恵那郡坂下むら

大嶺(臺)ヶ原ニ篭り(まさ紀)として、「(まさ紀)(・ けら)牛石」は、意味が途切れていないと考えたらどうか。つまり、同じ意味の流れの中にあると考えたらどうか。

(・ けら)牛石乃傍らに(摂身修行)

|

11 大嶺臺ヶ原ニ篭り(まさき) 12 (をけら)牛石の傍らに |

|

11 大嶺臺ヶ原ニ篭り正木 12 (をけら)牛石の傍らに |

《仮説-2》 「正木をけら」という実体が存在し、「立像」ではその実体を指す語として使われているのではないか。つまり、「正木をけら」の牛石の傍らで摂身修行した、という風に。この《仮説-2》は、「をけら」を「正木をけら」と、行をまたいで正木に付属させる、という仮定を含んでいる。言い換えると「をけら牛石」と牛石に付ける読み方を否定しているとも言える。実はわたしは、最初はこの読み方、すなわち「をけら」を牛石の修飾語とみる読み方をとっていた。

《仮説-3》 松浦武四郎の「正木兀」は「正木をけら」のことである。という推論がありうる。「兀」には意味として禿(ハゲ)があるから、「正木兀」を「正木はげ」と読むことは可能である。「兀」を「をけら」と読む例があればよいが、そういう例は分かっていない。また、山の関係者では、開けた草原状の場所を「をけら」と呼ぶことがあるのか。そういう方面の探索が次の課題となる。(実際、わたしは図書館で地誌を開いたり、今西錦司の「雪崩学」関連の論文をひっくり返したりしてみた。)

(松浦)武四郎の山をつまり、木下文三郎らは大阪府への報告文書に、牛石は地名であると断り書きを入れているのである。大阪府(当時)の官吏の間では、この時点で牛石について知られていなかったことを示している。これは、貴重な資料である。相 るや、其牛石に至り(牛石は地名、後に詳かなり)(大臺原紀行参照、下線は引用者)

大台ヶ原に登り此山内を廻る内、諸魔除伏陰陽和合、度々孔雀明尊、明治七年建立、実利印。こんな石柱が牛石という所に建ててあった(前掲書p39、強調は原文傍点、下線は引用者)これは、実利行者が明治7年に牛石で山籠していたことの証言でもあるが、篠原源岳が「牛石という所に建ててあった」と自分のノートに書き付けていることが重要である。「牛石」という地名が明治36年の時点でさえ決してよく知られてはいなかったことを示している。印象深い牛石にしてそうなのだから、「正木はげ」はさらに知る人は少なかったと思われる(なお、「大臺原紀行」には「はげ」は出ていない)。

| ・ けら牛石乃傍らに摂身修行 | (私案) |

| を希、此牛石の傍らにて撓身修行 | (郷土史家案) |

「(摂)身修行」、ここは、字そのものを読み取れない難しさである。郷土史家案は「撓 とう、たわむ」という字を宛てている。「撓身」という熟語があるのかどうか(手元の辞書にはない)。だが、「身を苦しめ痛めつけて」修行するという主旨は了解できる。私案の「摂身」は「摂心」[仏教用語で、精神を統一して乱さないこと]という語があるのでそれに近い語で思いついただけで、それ以上の根拠はない。原文の字形からすると「撓」の方がより近いようだ。(『逆引き広辞苑』などで「某+身」という熟語を探してみたが、適当なものに行き当たらない。)

「(摂)身修行」、ここは、字そのものを読み取れない難しさである。郷土史家案は「撓 とう、たわむ」という字を宛てている。「撓身」という熟語があるのかどうか(手元の辞書にはない)。だが、「身を苦しめ痛めつけて」修行するという主旨は了解できる。私案の「摂身」は「摂心」[仏教用語で、精神を統一して乱さないこと]という語があるのでそれに近い語で思いついただけで、それ以上の根拠はない。原文の字形からすると「撓」の方がより近いようだ。(『逆引き広辞苑』などで「某+身」という熟語を探してみたが、適当なものに行き当たらない。)大峰抖そう、葛城ノ修行、那智ノ千日籠、笙ノ岩窟ノ冬籠等は山伏の先途。捨身苦行の専一也。したがって、この個所も「捨身修行」の可能性を捨てきれない。

不省(肖)ながら、遠く神変菩薩の遺風を慕ひ、大峯葛城両峯へ山籠捨身苦修の実行相勤め、弥、天下泰平・国体御安穏・万民豊楽・宗道興隆の実験を顕したく云々ここに「捨身苦修」が出て来ているのである。神仏分離令が出されたのは慶応四年(1868)三月であり、天皇を神格化し神道国教化を目指す「大教宣布」は明治三年一月に出された。これらに伴って廃仏毀釈運動が猛威を振るった(明治四年ごろに終熄したとされる)。これらの状況に修験道側が危機意識を抱くのは当然であった。政府が「修験宗(道)廃止」を打ち出したのは明治五年九月、修験道は仏教であるとして天台宗か真言宗のいずれかに「帰入」せしめるというのであった。

修験宗の儀自今廃止され、本山・当山・羽黒派共従来の本寺所轄の儘、天台・真言両本宗へ帰入仰付られ候(太政官布告273号)当局の目からは「蔵王権現」や「熊野権現」は“仏”であって、“僧形”である「山伏」が神社で“権現”を祭祀するのは厳禁である。山伏たちは僧侶となって仏像を拝むなら許すが、神道にかかわることは禁ずるということだ。こういう状況下で千日行を遂行しようとする自光坊快孝や実利行者が、いかに先鋭的な修験者たちであったかが分かるであろう。

| する事日あり末禮に紀伊国牟婁郡 | (私案) |

| すること日あり、未往に紀伊国牟婁郡 | (郷土史家案) |

ここの前半の「すること日あり」は、「私案」では、ずいぶん頼りないようなつもりで読んだのであるが、「郷土史家案」と一致していて、一安心だった。

ここの前半の「すること日あり」は、「私案」では、ずいぶん頼りないようなつもりで読んだのであるが、「郷土史家案」と一致していて、一安心だった。

| 那智の瀑布に入定須案 ・ なかれ | (私案) |

| 那智の瀑布に入定す、実ニ これ | (郷土史家案) |

この行は、「郷土史家案」に全面的に従う。ただ、わたしは「私案」にこだわったりしたので、その経緯を少し書き残しておく。

この行は、「郷土史家案」に全面的に従う。ただ、わたしは「私案」にこだわったりしたので、その経緯を少し書き残しておく。

| 明治十七甲申年四月廿三日行年四十有 ・ | (私案) |

| 明治十七甲申年四月廿三日行年四十有六 | (郷土史家案) |

この行を「明治十七甲申年四月廿三日行年四十有六」と読むこと自体にはそれほど困難はない。強いて言えば「廿」が壊れた「井」のような字でおかしいこと、おそらく単独にその部分のみ示されたら「廿」とは読めないだろう。同じことは「日」についても言える。もうひとつ、最後の「六」が掛軸の汚れで半分しか見えていないことなど。更に言えば、「明治」の「明」も「日」の代わりに点が2つ打ってある。これは個人用のメモ書きなどの書きぶりを思わせる。「甲申」も「年」も「月」も、金釘流の、殴り書きとまでは言わないが、ラフな書き方である。全体として行がやや左右に揺らいでいるし、緊張感を欠いている印象である。この行は、いわば、命日と行年という決まり切ったことを書くだけなのに、なぜ、こういう字体になっているのだろう。それが、ひとつのナゾである。

この行を「明治十七甲申年四月廿三日行年四十有六」と読むこと自体にはそれほど困難はない。強いて言えば「廿」が壊れた「井」のような字でおかしいこと、おそらく単独にその部分のみ示されたら「廿」とは読めないだろう。同じことは「日」についても言える。もうひとつ、最後の「六」が掛軸の汚れで半分しか見えていないことなど。更に言えば、「明治」の「明」も「日」の代わりに点が2つ打ってある。これは個人用のメモ書きなどの書きぶりを思わせる。「甲申」も「年」も「月」も、金釘流の、殴り書きとまでは言わないが、ラフな書き方である。全体として行がやや左右に揺らいでいるし、緊張感を欠いている印象である。この行は、いわば、命日と行年という決まり切ったことを書くだけなのに、なぜ、こういう字体になっているのだろう。それが、ひとつのナゾである。梅楼館実利行者尊は天保九年八月二日(西暦一八三八年)岐阜県恵那郡坂下村に生れ二十五才の時出家(中略)、「梅楼館」は実利が坂下町で修験勉学していた頃からの号である。奈良県吉野郡下北山村の浦向というところは、地図を見ただけでもたいそう山深いところであることが分かるが、実利行者が那智の瀧で入定した翌年、明治18年(1885)8月にこの地へ那智から分骨し、大和・紀州・大阪の講中により、碑が建立された。おそらく、明治18年8月に那智の瀧の下の墓地から共同墓地へ移葬した際に、分骨したのであろう。

衆生済度の熱願成就と男女諸人の罪障をすべて一身に負われその極限に結願の意中を遺書に残し那智大滝瀑中岩上に座禅三昧遂に身を深淵に投じて入定せられる時に明治十七年四月二十一日(西暦一八八四年)御歳四十六才三日目に再び浮上されられた時尚も座禅のお姿であった(後略 強調は引用者)

「実利行者伝聞書」という実利行者の伝記がある(ブッシイ前掲書p276)。尾鷲の旧家の娘が九頭竜王神に取り憑かれ行者に助けを求め、行者と九頭竜王の法力比べとなる。最終的に行者は娘の身代わりとなって滝に「投身」する。ところで、この説明板は天保九年生誕説を掲げ、「四十六才」を示している。この説明板は新しいものなので満年齢を使うことはあり得るが(西暦を並記していることも満年齢の傍証となる)、「実利行者立像の讃」が「行年四十有六」としたのはそれと同一としてよいのだろうか。わたしには判定がつかない。姫の身替わりとなりて、夜中滝に投身して、滝中底深くにて座禅しあり。前鬼行者坊五鬼童大阿闍梨の来って、滝水に九字十字の極秘を以て切り、東側にある水落にて、竹いかだを組み、行者を之に引上げ、是を行者屋敷に埋めたり。(p277)この伝記は前鬼行者であった大沢円覚行者(実利と同郷人)の話を那智大社宮司の篠原四郎が筆記したもので、神懸かり的な内容はともかく資料としては信頼性のあるものであるとブッシイはいう。実利行者を滝から引き上げるまでの日数は不明であるが、前鬼から大沢行者が駆けつけ、筏を組んで引き上げたなど、幾つかの手順があったことが分かる。実利行者を引き上げたのが「三日目」となって不合理ではないようにわたしは思う。(実利行者の発心に御嶽山の「青竜王」が関係していたという。そのことと「実利行者伝聞書」の「九頭竜王」との法力くらべの伝えとは、関連があるように感じられる。)

| ・ 人と倶に山篭 ・・ | (私案) |

| 此人と倶に山籠致し | (郷土史家案) |

ここから4行は右上がりになっており、4行全体で作者の自己紹介・署名という意味あいを持たせている。この【16行目】はその最初の行であり、作者の自己表白である。(わたしは、最初の段階ではここに俳句が置いてあるのじゃないか、と考えたこともあった。)

ここから4行は右上がりになっており、4行全体で作者の自己紹介・署名という意味あいを持たせている。この【16行目】はその最初の行であり、作者の自己表白である。(わたしは、最初の段階ではここに俳句が置いてあるのじゃないか、と考えたこともあった。) この不思議な字は、「実利行者立像」を最初に見たときから、目についていた。点が4つ打ってあって、2つずつを縦線で分けている。こういうタイプの漢字を色々と思いついては、東大史料編纂所DBで草書体を調べてみた。たとえば、“水、求、逃、悲、霊、両、與、・・・・”

この不思議な字は、「実利行者立像」を最初に見たときから、目についていた。点が4つ打ってあって、2つずつを縦線で分けている。こういうタイプの漢字を色々と思いついては、東大史料編纂所DBで草書体を調べてみた。たとえば、“水、求、逃、悲、霊、両、與、・・・・”| ・ 知邦元 ・ | (私案) |

| 霊知邦元こと | (郷土史家案) |

「 ・ (知)邦元」 ここの不明字は、「堂」などと同じ冠をもつ字らしいが、墨のにじみがひどくて、確定するのは困難。郷土史家案は「霊」。

「 ・ (知)邦元」 ここの不明字は、「堂」などと同じ冠をもつ字らしいが、墨のにじみがひどくて、確定するのは困難。郷土史家案は「霊」。| ・・ 禿児是白 | (私案) |

| 金兜禿児是白 | (郷土史家案) |

この行も墨のにじみで読みにくい。寺嶋経人氏の「無想」という案がある。郷土史家案は「金兜」であり、違いすぎて決めるのは無理だろう。

この行も墨のにじみで読みにくい。寺嶋経人氏の「無想」という案がある。郷土史家案は「金兜」であり、違いすぎて決めるのは無理だろう。| 画号霊雲洞清岳(印)・ 誌 | (私案) |

| 画号霊雲洞清岳(印)併誌 | (郷土史家案) |

最後は、「実利行者立像」の絵を描いた画家の自己紹介である。幸いにここは楽に読めて「画号」を「霊雲洞清岳」という、と述べて、画家としての落款を押し、最後に「併誌」と説明を付けたのである。「併せて誌す」とよむのだろう、「併せて」は絵画のあとで「讃」を誌したという意味になるだろう。

最後は、「実利行者立像」の絵を描いた画家の自己紹介である。幸いにここは楽に読めて「画号」を「霊雲洞清岳」という、と述べて、画家としての落款を押し、最後に「併誌」と説明を付けたのである。「併せて誌す」とよむのだろう、「併せて」は絵画のあとで「讃」を誌したという意味になるだろう。| 【 5 】 総合と付論 |

|

【解読 7/18-2010, 改訂 7/17-2011】 ピンク色は、史実ないし通例と異なることを示す。 行あけは、「左下がり」、「右下がり」、「右上がり」の

01 實利行人は生国もヽくきね

08 仝深山

16 此人と倶に山篭幾し |

|

【解読】ふりがなつき

01

08

16 |

(1):本名は「某々邦元」、画号は「霊雲洞清岳」。万葉集の「ももくきね美濃」を使い、「和勢紀三州に跨る」という語句を使用していることなどから、明治中~後期の作品か?

(2):実利行者に対して「此人」と呼びかけていることからも、行者を敬愛しているが信者や弟子というより、松浦武四郎がそうであったように、行者を敬愛・尊崇している自由な立場の文人ないし知識人であろう。

(3):専門画家というより文人画などの系列と考えたい。実利行者を神格化したり偉人化したりすることなく、普通の身の丈の人間として親近感と愛情をこめて描いている。そのことが、この作品の最大の魅力である。

「和勢紀三州に跨る」大台ヶ原」の《6》で述べたが、この作者は紀州の山岳に深く交わる画業の流れ、野呂介石、畔田翠山、松浦武四郎の延長上にいる人物である可能性がある。ことに松浦武四郎の知人や弟子筋を探してみる価値はある。(4):文字はけして能筆ないし達筆ではなく、気どらずに書いている。特に、折り返して右下がりになってからは、草書・行書を混用し、ザックバランな字体で押し通している。いわば“ヘタウマ”系の字といえるが、嫌みがなく見飽きない。

(5):「正木はげの牛石」というような固有語をかまわず使用しているのは、驚くべき特徴である。明治中~後期に「正木はげの牛石」の意味がわかる人は極く少数であったはずである(現在でも難解語である)。この作者は、松浦武四郎周辺や大台教会なども含めて、明治中期~後期の大台ヶ原の事情に親しんでいる人物であったことはまちがいない。この方面の文献に「邦元」氏がひょっと登場しているかもしれない。

「実利行者立像」は、そういう少数者のために、あるいは、そういう少数者の要請があって作成された作品と考えられる。(6):富士山での「立行」修行という実利行者についての表現は、この「讃」独自のものである。「筑紫の天拝山」で修行したというのも、他では見られない。この作者は、このような特異な情報を持つ人物であった。

(7):冒頭の「ももくきね」という語は、昭和初年以降現代の万葉学によって「ももきね」に統一されている。補論「百茎根」で述べたように、「ももくきね」は頼山陽によって生きた和歌の言葉として使われている。わが「讃」の作者はどのような伝統につらなって「ももくきね」を使ったのであろうか。

(8):【02行目】の「坂本村」のナゾ。【15行目】では、入定の日付と行年が「廿三日」と「四十有六」となっている。該当個所でそれぞれわたしの考えを述べておいたが、なぜこのようになっているのか、この疑問を追及することで作者を限定することが可能であるかもしれない。