| トップ | 山あるき | 山の花 | 山の用具 | 雑記帳 |

|

No.95 甲斐駒ケ岳 |

| 木曽駒ケ岳に登った後、戸台の仙流荘に一泊し、翌日北沢峠から甲斐駒(2967m)を目指しました。初日は時間切れのため、駒津峰の先まで行ったところで引き返して仙水小屋に泊まり、翌日甲斐駒に登りました。 日時 2007年(平成19年)10月16日(火)〜17日(水) 天候 10月16日 曇 10月17日 晴 同行 なし 所要時間 10月16日 北沢峠(9.10) ←2時間10分→ (11.20)双児山(11.25) ←50分→ (12.15)駒津峰(12.25) ←25分→ (12.50)六方石手前で昼食(13.10) ←25分→ (13.35)駒津峰(13.45) ←1時間→ (14.45)仙水峠(14.50) ←35分→ (15.25)仙水小屋 10月17日 仙水小屋(5.20) ←40分→ (6.00)仙水峠(6.05) ←1時間5分→ (7.10)P2536m(7.10) ←45分→(7.55)駒津峰(8.10) ←35分→ (8.45)六方石(8.50) ←1時間15分→ (10.05)甲斐駒頂上で昼食(10.40) ←25分→ (11.05)摩利支天分岐(11.05) ←25分→ (11.30)六方石(11.30) ←35分→ (12.05)駒津峰(12.15) ←45分→ (13.00)双児山(13.10) ←1時間25分→ (14.35)北沢峠 山行概要 10月16日

北沢峠へ向かうマイクロバスはほぼ満員でしたが、登山者は私一人で、他はすべて紅葉見物の団体客でした。北沢峠には定刻どおり9時に着き、長衛荘で登山カードを出し、歩き始めました。最初の目標は双児山です。北沢峠から甲斐駒へ向かう登山道は、南アルプス特有の樹林帯の中の単調な登りがしばらく続きます。樹林は、コメツガやシラビソ等の針葉樹が主体ですが、紅葉の時期なのでダケカンバやナナカマド、カエデ類の紅葉も目に付きます。きつからず、緩からず、大きな段差が比較的少ない、どちらかと言えば歩きやすい道が続きますが、やがて斜面をトラバースするような感じで、道が平坦になり、森が切れてハイマツが現れると、その先が双児山でした。 ここで、後ろから来た若い男女3人組のパーティと一緒になり、しばらく一緒に休んだあと、次の目標の駒津峰を目指しました。双児山を出ると道は少し下り、再び樹林の中へ入り、平坦な道が続きます。しかし、長くは続かず、やがて樹林が切れて目の前に丸い形の駒津峰が現れます。頂上は見えず、結構な登りに見えましたが、登り始めてみると、見た目ほどではなく、予想したよりは楽な登りでした。 駒津峰に着いて時計を見たら、12時を過ぎています。実は今日泊まる仙水小屋の宿泊予約を取る際、夕食は午後4時半なので小屋には午後4時までに着くように言われていました。甲斐駒に登って、この時間に仙水小屋に着こうとすると、私の脚力ではどんなに遅くとも12時には、駒津峰を出発していないと、午後4時に仙水小屋に着けません。 今日は、雨こそ降りませんが、これまで周りには雲が多く、殆ど眺望が得られない中を歩いて来ました。駒津峰でも同じで、甲斐駒や対面にある栗沢山も見えません。時間切れと、このような天候ですので、迷わず今日の甲斐駒はここまでと決めました。そうは言っても、多少未練があったので、昼食は駒津峰で取らず、更に少し歩いて六方石の手前で昼食を取り、駒津峰へ戻って仙水峠へ下り、仙水小屋へ向かいました。 仙水小屋には約束の午後4時少し前に着きました。小屋についてみると先客は既に10人近くおり、私の後にも4人、小屋に着きましたので、泊り客は10人を越えました。消灯は6時なので、夕食後、荷物の整理をしてすぐ床に就きました。今日も夜、雨が降りました。 10月17日 午前4時を過ぎたところで、電気がつけられ目を覚ましました。朝食は午前4時半です。食欲はあまりありませんでしたが、茶碗1杯分のご飯を無理やり詰め込み、小屋を5時20分に出ました。周りは、まだ真っ暗です。樹林を出て、仙水峠まで続く岩だらけの道へ出た辺りから少しずつ辺りが明るくなり、仙水峠には日の出直後に着きました。今日は天気が良く、甲斐駒の山頂と摩利支天が頭上に迫って見えます。 ここから、駒津峰まで標高差約500mの急登が始まります。気温は0℃でしたが、汗をかきますので、カッターシャツを脱ぎ、上半身は下着とベストだけになって歩き始めました。しばらくは樹林が密で視界がありませんが、やがて時折樹間から周りの景色が目に入るようになります。日が昇るにつれて、雲も少しずつ下から沸いてきていますが、まだ鳳凰三山や北岳、仙丈ケ岳などが雲の上に浮かんでいます。 ほぼ中間点にある標高2536m地点を過ぎ、徐々に周りの樹高が低くなり、やがてハイマツの中を歩くようになると、駒津峰です。今日は昨日と違って、雲はありません。これから登る甲斐駒の山容に圧倒されました。 駒津峰で少し長めの休憩を取り、先へ進みました。駒津峰を過ぎると痩せ尾根状の稜線の上を少し歩きます。やがて下りが始まり、下りきったところが六方石で、大きな岩が左手にあります。ここから甲斐駒の登りが始まります。実は、ここに山腹を巻いて登る巻き道ルートが右手方向にあるのですが、私はそれに気づかず岩に表示された”直登”に従って真っ直ぐ進みました。真っ直ぐ進むと岩場の道が続きます。三点支持やひざを使わないと乗り越えられない岩の段差が複数あり、山慣れない人には少々、というよりだいぶきついルートになります。私はこの岩場の通過で予想以上に体力を消耗しました。岩場を通過するとしばらくザレ場の道が続き、やがて甲斐駒の頂上直下に出てきますが、今度は人の踏み跡が徐々に薄くなり、戸惑います。幸い晴れていて、周りが良く見えますので、特に迷うことも無く甲斐駒の頂上に立つことができました。  今日は平日ですが、甲斐駒はやはり人気の山で、頂上には10数人の人が休んでいます。私もこの人達に混ざって、景色を眺め、写真を写し、時を過ごしました。一時の後、ラーメンの昼食にしましたが、食欲がなく1/3ほど残しました。下りは頂上直下の導標に従って下りましたが、こちらは前述の巻き道ルートで、六方石までずっとザレ場の道が続きます。距離は少々長くなりますが、岩場のルートより遥かに楽に歩けます。 今日は平日ですが、甲斐駒はやはり人気の山で、頂上には10数人の人が休んでいます。私もこの人達に混ざって、景色を眺め、写真を写し、時を過ごしました。一時の後、ラーメンの昼食にしましたが、食欲がなく1/3ほど残しました。下りは頂上直下の導標に従って下りましたが、こちらは前述の巻き道ルートで、六方石までずっとザレ場の道が続きます。距離は少々長くなりますが、岩場のルートより遥かに楽に歩けます。摩利支天の分岐を過ぎ、小さな潅木の林の中の岩を幾つか越えると六方石で、今朝登ってきた道に合流しました。後は、北沢峠まで昨日歩いた道を引き返すだけです。駒津峰、双児山と歩き、ほぼ予定した時間に北沢峠に着きました。北沢峠で午後3時発のバスに乗り、仙流荘で風呂に入って汗を流し、帰宅しました。 甲斐駒は、若い頃黒戸尾根から登ったことはありますが、定年退職後は今回が初めてです。早川尾根を歩いたとき、その姿に魅せられ、近々登ろうと思ったのですが、時間と天候がなかなか合わずに延び延びになり、やっと今回の山行になりました。早川尾根を歩いたのが2004年ですから、既に3年が経過していました。今回は10Kgほどの荷物を背負って歩きましたが、ガイドブックや導標に記載されてる時間内ではなかなか歩けませんでした。60も半ばになり、そろそろ脚力等の現状維持が困難になってきているのかもしれません。 今回は特に紅葉を当てにした山行ではありませんでしたので、事前に紅葉の状況を調べずに出かけました。今年は9月になっても暑い日が続いたせいか、例年より紅葉はだいぶ遅いとのことです。北沢峠は葉が色づき始めたところで、見ごろはこれからでした。駒津峰付近から少し下がちょうど盛りでしたから、この辺りは標高2500m付近まで紅葉前線が下りてきたところです。 今回の山行では、仙水小屋に泊まりました。この小屋は早川尾根小屋とオーナーが同じで、完全予約制です。早川尾根小屋は昔の山小屋の雰囲気を残し、感じの良い小屋でした。しかし仙水小屋は、小屋の敷地の入口に立入り禁止のロープが張ってあったり(小屋へ着いた時も出る時もこれをまたいで越えた)、登山客の前で過去の登山客の悪口をべらべらしゃべったり、小屋番のやや高圧的な態度とあわせ、あまり良い印象を受けませんでした。 |

| 10月16日 仙流荘〜北沢峠〜駒津峰〜仙水小屋 | |

|

仙流荘バスターミナル 手前の人が居る建物がバス待合所 写真奥の赤い建物が仙流荘 道路を挟んで、写真手前側に大きな駐車場がある |

|

長衛荘 北沢峠のバス停の前の1等地にある シーズン中は多分連日超満員だろう ここで登山カードを提出した |

|

甲斐駒の登山道 北沢峠から双児山まで、このような感じの道が続く きつからず、緩からずで、大きな段差が少ないため、比較的歩きやすい道である |

|

登山道の紅葉 写真は標高2500m付近 盛りには未だ少し早い感じ 北沢峠〜双児山の間で、時折見られた |

|

双児山 「標高2643.6m長谷村」と表示されている 晴れていれば、見晴らしが良さそうだが、行きも帰りも周りには雲が沸いていて、眺望は得られなかった |

|

駒津峰 双児山から歩いてきて、樹林を抜けると目の前に現れる 紅葉はこの辺りが最盛期 丸いスカイラインが印象的 |

|

駒津峰 双児山と同じように「標高2750.0m長谷村」と表示されている 晴れていれば見晴らしが良いはずだが、この日は何も見えなかった |

|

仙水小屋 写真の奥にプレハブがあり、私はそちらに泊まった 最近は大規模な小屋が多いので、小さく見える |

|

10月17日 仙水小屋〜駒津峰〜甲斐駒ケ岳〜北沢峠〜仙流荘 |

|

仙水峠から見た摩利支天(右)と甲斐駒山頂(左) まだ、未明の明るさだったが、真っ白な山肌が印象的 |

|

仙水峠の日の出 日の出直後に仙水峠に着いた |

|

駒津峰の登り この辺りは、朝日を浴びた紅葉が目を惹いた |

|

駒津峰の登りでは、何度か甲斐駒を眺めることが出来る 写真は左が甲斐駒、右が摩利支天 |

|

駒津峰 駒津峰昨日は周りを雲に囲まれ、眺望は殆ど得られなかったが、今日は360度、ぐるっとすばらしい景観を楽しめた 右の導標は昨日立てられた新品 たまたま作業の場に居合わせた |

|

駒津峰から見た早川尾根と北岳 北岳の尖ったピークが目を惹く この日、早川尾根と北岳が見えたのはこれが最後 この後は終日雲に覆われた |

|

駒津峰から見た鋸岳 甲斐駒からギザギザの稜線が続き、その先に尖ったピークがある |

|

駒津峰へ続く稜線 駒津峰を過ぎると甲斐駒を目の前にしてしばらくの間稜線歩きが始まる 白い山肌の甲斐駒は圧巻である |

|

六方石手前の登山道 昨日はこの辺りで昼食をとって、引き返した |

|

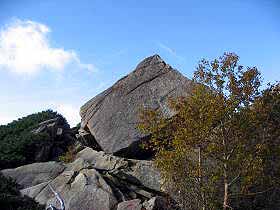

六方石 写真中央の菱形の岩の左側が登山道 駒津峰からここまでが下りで、ここから甲斐駒の登りが始まる |

|

直登ルート 直登ルート上の六方石を過ぎるとすぐ目の前に現れる 岩に「直登」と赤ペンキで書かれている 巻き道はこの岩の手前の右側にあるが、導標が立っていないので分かりにくい |

|

直登ルート 岩場と痩せ尾根の稜線が交互に現れる 常に甲斐駒の山頂を仰ぎ見るような格好で歩く 体力の消耗は大きいが、見晴らしは抜群 |

|

直登ルート この少し先で、岩場が終り、ザレ道を歩くようになる ここから眺める甲斐駒は圧倒的である |

|

直登ルートにあった石碑 写真だけ写して帰宅してからなんと記されているか確かめる積りだったが、写真では判読不能だった |

|

甲斐駒頂上 わらじが取り付けられた祠が祀られている 見晴らしは抜群 この日は、気温12〜3℃で風もなく、周りの景色を楽しみながら、のんびり過ごすことが出来た |

|

甲斐駒頂上 頂上は割合広く、岩がそこ、ここに点在している 写真の右手方向が鋸岳でこれを示す導標が立っている |

|

黒戸尾根側のピーク |

|

黒戸尾根分岐 上の写真の黒戸尾根側のピークと甲斐駒の頂上の間の鞍部にある ここを下るとザレた道が六方石まで続いている 直登ルートを示す導標はこの付近に見当たらなかった |

| 頂上直下の道 写真のように白っぽいザレ場の中を下る ジグザグに下って斜度は緩いので、歩き難いことはない |

|

摩利支天分岐 摩利支天へ行く人達のザックが置いてあった 私がここへ来た時、摩利支天は雲の中で見えなかった |

|

甲斐駒の頂上から下ってきて、ザレ場が終わる頃、この導標が立っていた 導標には「六方石」、「駒ヶ岳」と記されており、ここで初めて六方石で直登ルートと合流することが分かった |

|

六方石付近の紅葉 紅葉の向こうの岩が六方石 |

このページの先頭へ