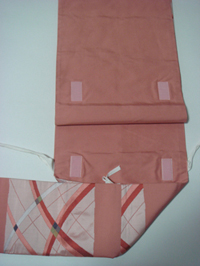

| 太鼓部分だけ裏向きにおきます | 細紐を結びます | マジックテープは はずしておきます |

|

|

|

| 手先が手前になるように 向きを変えて下さい |

手先を左から右に倒して 帯幅から両サイド均一に 手先を出します |

手先の真ん中を山二ツつまんで 蝶々のようにします |

|

|

|

| こちらではゴムにマジックテープを両サイドにつけたものを 使っていますが紐で結んで頂いても大丈夫です クロスにして止め(結び)ます |

垂れ先を持ってきて重ねます | |

|

|

|

| 重ねた垂れをクリップで両サイド止めます(ちょうど紐の下あたりになります) | ||

|

|

|

前帯は好みの幅に折って無地の方から巻いていき |

背中の土台になるお絞りタオルを 真ん中に入れます 手が背中にまわらない方は こちらの方法もあります |

|

|

|

|

| 先に準備しておいた太鼓部分の紐を持って背中に着けます 紐は左右対称に作っていますので紐を前で合わせると 太鼓は真ん中にきます |

太鼓をめくるとこんな感じです | |

|

|

|

| 角出し帯枕に帯揚げを巻いて 一緒に結びます |

止めておいたクリップを はずします |

角出し枕の紐はしっかり 押し込んで 帯揚げはふっくら結びます |

|

|

|

| たれ先のしまい方は3種類ぐらいあるのですが、まず1つ目はたれ先から20cmぐらい上がった所に 表から帯締めを当ててそのままずるずると上に上げていきふっくら結びます |

||

|

|

|

| 2つ目の結び方は・・・垂れ先から30cm位のところの1枚目の帯の後ろに帯締めを入れて 九寸の太鼓を作る要領でたれを18cmほど残します たれ先が短い袋帯はこちらの方法で結んで下さい |

||

|

|

|

| 帯締めを背に沿わせながら上に上げていき、形のいいところで帯締めを結びます | ||

|

|

|

| 3つ目の結び方は太鼓の2枚の後ろ側に帯締めを当ててふっくら作りながらたれ先を上げていきます 長い場合は1回、2回と返りをたたみながらたれ先を短くしていきます |

||

|

|

|

| 重なった返りが 太鼓をふっくらさせます |

裏技枕の使い方は最初に手先を 作るときに裏技枕についている ゴムの先の安全ピンを 帯につけておきます |

裏技枕を一緒に包み込んで 結びます |

|

|

|

| 手先をおろして 裏技枕を隠します |

3つの結び方を紹介しましたが、ご自分にあった結び方を選んで下さい | |

|

|

|