| マットのかびを育てる |

|

| あっという間にヒラタケ系菌糸瓶が2日間で全体をカビに侵されてしまった。 マット飼育中にもちょくちょくカビが生えるこがあるが、そのときはカビにマットをかぶせてしまうとどうってことないが さすがに菌糸瓶の奥に発生してしまうとそうもいかない。なんでカビが発生するのだろうか? また、カビが生えた菌糸瓶は、オオクワ幼虫によくないのだろうか?そんな疑問を持ちながら とりあえずカビでいろいろ遊んでみることにする。(あくまでも個人的な遊びという範疇なので・・・) |

|

| カビが発育する最適発育条件 1.適度な湿度(一般に85%以上)があること。 2.適度な温度(多くは20〜30℃)であること。 3.ある程度の栄養源(有機物)が存在すること。 4.酸素が存在すること。 |

|

|

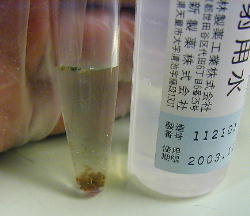

かびとはなんだろうか? かびとは、光合成能と運動性をもたない菌類で、 真菌と総称されます。(酵母やきのこもこの分類になる。) 菌糸瓶飼育で発生した緑色のカビを消毒済みのピンセットで つまみとり、プラスチック管にいれる。 このカビは、先日やられた菌糸瓶の底のほうのマットに こびりついたものを使用。 |

|

採取したカビ(いっしょにクヌギマットも取れてしまった)を 注射用水で溶かし込む。よく浸透させて分離させる 左写真 上澄みがうっすら緑色になっている |

|

上澄み液を、滅菌綿棒に吸い取り、 抗生物質加サブロ−寒天培地に 塗り込み、素早くふたをし放置しておく。 あくまでも個人的なレベル程度の培養なので、温度管理が 難しく、通常、25度の室温もしくは、37度で培養するのだが 暖房が効いている部屋(平均24度、湿度60%)で試みた。 温度が若干低い分発育も遅いが20度以上であれば 発育はするはずである。 通常の細菌には、血液寒天培地を使用するのだが 糸状用真菌、酵母用真菌の場合は、サブロ−寒天培地の ほうが判定しやすいので適してる。 |

|

培養3日目 培養1日目で培地がうっすら白くなり3日目には ところどころに緑色のカビがところどころ見られる 白い部分は菌糸と思われる、綿毛のようにも見える。 ほとんど上澄み液だけなのに青カビがあっという間に 生えてしまった。 実際に、待合室などに培地を1時間ほど置いておき シャ−レに落下した菌を調べると糸状用真菌類や酵母類の コロニ−がいくつか形成される。(落下細菌検査) どこにでもカビが生える素があるということがわかる。 |

|

培養5日目 完全に緑色の青カビ一色になってしまった。 培地も栄養分がなくなり透明が茶色く腐った用になってしまった |

| ヒラタケ系の菌糸瓶をやや低めの15度以下ぐらい温度の部屋に置いておくと菌糸が よく活動してきのこがニョキニョキはえる事もあるが、(経験されてる方も多いと思います) 気温が高くなるほど菌糸の活動は弱くなります。キノコ類は一般的に低温に強く、 高温には弱いものですが、(シイタケ栽培からもわかる) 高温(30℃近く位)になると菌糸の活動は弱まり、逆にカビが生えやすい最適条件になります。 それに高湿度が加わるともっと早くあっという間にカビが一面に広がります。 ではカビが生えにくい15度ぐらいに抑えておけば問題がないようですが クワガタの幼虫は極端な低温下ではあまり成長せず、外国産などの場合によっては死亡してしまう事もあるようです。 いろいろな本などを調べてみると幼虫の成長を活発にする温度帯は18〜25℃あたりになるようです。 菌糸瓶の中の菌糸活動をそれなりに維持し、カビを生えにくい状態に保ち菌糸瓶のクワガタをある程度大きく 育てるのには(湿度は考えない)19℃が一番適してるのではないだろうか? 実際は、ちょっとした程度のカビの量ならば気にしなくてもだいじょうぶなようですが・・・。 ただカビが生えるということは、湿度が高いということで菌糸瓶飼育上あまり好ましい環境ではない という目安にはなると思います。 |

|