寶抸尰応丂俀侽侽侽擭俋寧俋擔乮杒怮幒揤堜塇栚斅揬傝姰椆乯

寶抸尰応丂俀侽侽侽擭俋寧俋擔乮杒怮幒揤堜塇栚斅揬傝姰椆乯

丂

暻偲揤堜偺壓抧偑弌棃忋偑傝傑偟偨偺偱彴偺岺帠偵擖傝傑偡丅嫃娫偵偼恉僗僩乕僽傪抲偔偺偱僗僩乕僽廃曈偺彴偲暻偼乽恉僗僩乕僽戝慡乿偵偟偨偑偭偰儗儞僈愊傒偵傛傞僼傽僀儎乕僾儗僀僗傪嶌傝傑偟偨丅懕偄偰彴壓抧偵偼嶰梞岺嬈偺儂乕儉儀乕僗傪嵦梡偟傑偟偨偺偱暻嵺偵偒傢崻懢傪嶌惉偟丄偝傜偵僙僩儕儞僌傪杊巭偡傞偨傔偦偺懇壓偵偼儌儖僞儖傪媗傔崬傒傑偟偨丅偝傜偵丄彴僗儔僽偺儊僀儞僩偲擺屗偺彴壓抧傪惢嶌偟傑偟偨丅儂乕儉儀乕僗偵傛傞彴壓抧傪嶌傞慜偵抔朳晹嵽摍偺杽傔崬傒偑昁梫偱偡偺偱彴揬傝偼傑偩弌棃傑偣傫丅偲偄偆偙偲偱揤堜偺塇栚斅揬傝傪愭峴偟偰偄傑偡丅忋恾偼杒怮幒偺揤堜偵瀢塇栚斅12噊傪揬傝僂僅乕儖僂僅僢僔儍乕偺僟僂儞儔僀僩傪杽傔偙傫乽偩偲偙傠偱偡丅傗偼傝瀢偼椙偄傕偺偱偡丅 |

|

||

|

|

|

|---|---|---|

2000擭8寧14乣22擔 搚戜 搚戜偼儌儖僞儖2噋傪晘偒丄悈偵怹偟偨儗儞僈傪儗儀儖傪挷惍偟側偑傜暲傋傞丅偙偆彂偔偲娙扨偩偑幚嵺偵偼偐側傝偺廳楯摥偱偁傞丅 |

2000擭8寧14乣22擔 儗儞僈愊傒搑拞 恉僗僩乕僽戝慡偵傛傞偲儗儞僈偵傛傞暻偲儗儞僈偲偺娫偵25噊埲忋偺嬻娫偑偁傞偙偲偑扽壔暻傪杊偓丄擬傪拁愊偝偣側偄偺偱僐儞僷僋僩側僼傽僀儎乕僾儗僀僗傪嶌傞偙偲偑弌棃傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅側傫偲塢偭偰傕壩帠偼晐偄偺偱恉僗僩乕僽戝慡偺楩戜愝寁忦審捠傝偵愝寁偟偨丅 |

2000擭8寧14乣22擔 僼傽僀儎乕僾儗僀僗偺姰惉 搚戜晹暘偑弌棃忋偑偭偰偐傜2擔娫偼儌儖僞儖偺梴惗婜娫傪庢偭偨傝丄偲丄偙偺娫暿側嶌嬈傪偟偰偄偨偺偱幚幙揑側儗儞僈愊傒嶌嬈偼偼6擔娫偺嶌嬈偱偁偭偨丅嵍偺幨恀偑愒傐偭偔尒偊傞偺偼悈偱擥傟偰偄傞偨傔偱姡偔偲偡偙偟敀偭傐偔側偭偨丅 |

|

||

|

|

|

|---|---|---|

8寧23乣8寧29擔 偒傢崻懢偺婎弨儗儀儖 崅嫶偝傫偐傜庁傝偨悈弨婍偼幨恀偺杮懱偱儗乕僓乕岝偑夞揮偡傞嬀偐傜敪幩偝傟丄偦傟傪僶僇朹偵庢傝晅偗偨庴怣婡偱庴怣偟丄儗儀儖傪弌偡桪傟傕偺偩丅僶僇朹傪儗儀儖弌偟偺億僀儞僩傊塣傃丄忋壓偝偣偰婎弨儗儀儖傪弌偡偺偩偑丏丏丏傑偢丄摉慠偺帠偲偟偰壜帇斖埻偱偟偐婡擻偟側偄丅傕偆晹壆暻偑弌棃忋偑偭偰偄傞偺偱堦斣尒捠偟偺傛偄偲偙傠偱奺晹壆偺婎弨傪偍偝偊丄杮懱傪堏摦偝偣偰奺晹壆偺儗儀儖傪弌偟偡丅僪傾偺偲偙傠偱擇偮偺晹壆偺婎弨偑崌偊偽椙偄偺偩偑丄側偐側偐擄偟偄丅庴怣婡偺壒検偑傕偺偡偛偔戝偒偔丄偟偐傕挷惍晄擻偩丅岆嵎偑弌傞偨傃偵傗傝捈偟傪孞傝曉偟丄娵堦擔偐偗偰堦墳偡傋偰偺晹壆偺儗儀儖弌偟傪廔椆偟偨偲偒偼丄偄偮偵側偔惛恄揑旀楯崲溵偺忬懺偩偭偨丅 |

8寧23乣8寧29擔 偒傢崻懢偲彴壓幷抐僷僱儖 偒傢崻懢偼30x45妏偺徏嵽偱丄偦傟傪巟偊傞懇傕摨嵽偱嶌偭偨丅僼儘傾乕儗儀儖偑WBS搚戜婎弨偐傜132噊崅偱偁傞丅僼儘乕儕儞僌丄壓揬傝崌斅丄僷乕僥傿僋儖儃乕僪偺岤偝傪儅僀僫僗偟偰偒傢崻懢偺儗儀儖偼91噊丄懇崅偼60噊偲偟偨丅 |

8寧23乣8寧29擔 懇壓儌儖僞儖媗傔 懇壓偲幷抐僷僱儖壓偵偼儌儖僞儖傪媗傔僙僩儕儞僌杊巭偲嬻婥偺幷抐傪恾偭偨丅 |

|

||

|

|

|

|---|---|---|

8寧30擔 彴僗儔僽儊僀儞僩 僼傽僀儎乕僾儗僀僗偺儌儖僞儖張棟偲偒傢崻懢偺懇壓儌儖僞儖廩揢偑廔椆偟偨偺偱彴僗儔僽慡懱偵僴乕僪僫乕俽傪揾偭偨丅堦夞栚偼偠傚偆傠偱嶵偒丄儘乕儔乕偱嬒偡丅揾椏偑偁傑偭偨偺偱俀夞栚偼儘乕儔乕偱揾傝忋偘偨丅俋俋噓慡懱傪揾傞偺偵栺堦帪娫偺嶌嬈偩偭偨丅寢壥偼忋乆偱埲屻傎偙傝偵擸傑偝傟傞偙偲偼柍偔側偭偨丅 |

8寧31乣9寧2擔 擺屗偺彴崻懢 僙儞僞乕偵崻懢庴偗傪搚戜晽偵僌儕僢僾傾儞僇乕偱屌掕偟丄2x4嵽偱彴崻懢偲偟偨丅杮奿揑側彴崻懢偼2x6掱搙傪巊偆偺偩偑丄偙偺晹壆偼忢帪恖偑偄傞偲偙傠偱傕側偄偺偱庤帩偪偺嵽偱巇忋偘偨丅 |

8寧31乣9寧2擔 擺屗彴壓抧偺姰惉 幪偰揬傝傕梋偭偰偄偨9噊偺3x9斅峔憿梡崌斅傪偦偺傑傑揬傝晅偗偨丅偙偺晹壆偼揤堜偵傕峔憿梡崌斅偑揬偭偰偁傞偺偱丄偁偲偼僼儘乕儕儞僌傪偼傟偽姰惉偱偁傞丅 |

|

||

|

|

|

|---|---|---|

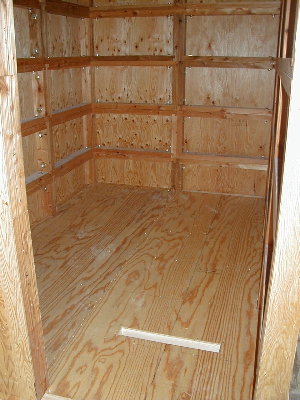

9寧3擔 僩僀儗揤堜偺塇栚斅揬傝 塇栚斅偼崱擭2寧偵嶥杫偱奐嵜偝傟偨揥帵夛偱摿攧偺12噊瀢塇栚斅300噓暘偲9噊偺僷僀儞塇栚斅傪50噓暘峸擖偟丄偡偱偵擺擖偝傟偰偄偨丅塇栚斅揬傝偼弶傔偰偺宱尡側偺偱傑偢偼僩僀儗偺揤堜偵9噊偺僷僀儞塇栚斅揬傝偐傜偼偠傔偨丅忋偺幨恀偼愒偔尒偊傞偑幚嵺偼恀偭敀偱偁傞丅 |

9寧4擔乣20擔 杒怮幒偺揤堜塇栚斅揬傝 瀢塇栚斅偺亰偝偹偼抜堘偄偵孈傜傟偰偍傝丄僷僀儞塇栚斅偺偦傟傛傝偼揃傪懪偪崬傒傗偡偄偑丄宱尡偑彮側偄偺偱晛捠偵懪偮偲丄懪偪懝偠偵傛傝偝偹壓偵彎傪晅偗偰偟傑偆婋尟惈戝偱偁傞丅偲偄偆偙偲偱揃傪懪偮偵偁偨傝僈乕僪傪弨旛偟偨丅堦斣巊偄屆偟偨姫偒広傪夝懱偟丄1m掱搙偵愗抐偡傞丅偙傟傪亰偝偹偺壓懁偵摉偰側偑傜僀儞僷僋僩偵1.8噊偺僪儕儖傪庢晅丄僈僀僪偺寠傪奐偗傞丅偝傜偵僈乕僪偱曐岇偟側偑傜揃乊傪巊偭偰怲廳偵揃傪懪偮丅偙傟偱傎偲傫偳幐攕偼柍偔側偭偨丅僗働乕儖偺揝斅偼敄偔丄妿偮抏椡惈偑偁傞偺偱僈乕僪偲偟偰嵟揔偱偁傞丅傕偆堦偮奐敪偟偨丅揤堜偵愙拝嵻傪偮偗偨塇栚斅傪埑拝偝偣傞憰抲乮摨忋幨恀乯偱偁傞丅偨傑偨傑嶐擭偺岺帠偱巊梡偟偨懌応偺堦晹傪傑偩庁傝偰偄傞偺偱丄偙傟傪棙梡偟偰嶌偭偨傕偺偩丅堦斣壓偲嵟忋晹偵傾僕儍僗僞乕晅偒偺懌傪偮偗丄偝傜偵偦偺忋偵庤帩偪偺2x6嵽傪屌掕偟偨丅傾僕儍僗僞乕傪庤夞偟偱挷惍丄忋壓偡傞偙偲偵傛傝埑拝偡傞偑丄偦傟偱懌傜側偄晹暘偼偮偭偐偄朹傗偔偝傃傪弨旛偟偰偄傞丅堦枃堦枃怲廳偵揬偭偰偄偔偺偱庤娫偼傋傜傏偆偵偐偐傞丅偨傇傫戝岺偝傫偑偙傫側偙偲傪偟偰偄偨傜偍傑傫傑偺怘偄忋偘偵側偭偰偟傑偆偐傕偟傟側偄偑丄偙偺寶抸岺帠偱偼懨嫤偼偁傞偑庤敳偒偼側偄丅 |

9寧20擔 揤堜塇栚斅揬傝偺姰椆 幨恀偱偼暻偺崌斅偺愡偲揤堜偺愡晅偒塇栚斅偺偦傟偲偑摨偠傛偆偵幨偭偰偟傑偄堘偄偑弌偰偙側偄偑丄幚嵺偵偼栜榑塤揇偺嵎偑偁傞丅瀢摿桳偺朏崄傪偍撏偗偱偒側偄偺偑巆擮偱偁傞丅偄偢傟偵偟偰傕瀢塇栚斅偼椙偄丅 |