活動報告一福島の被災地を訪れて

苦境の中で立ち上がる自立・協同の動き

去る6月30日から7月1日にかけて、福島県の数カ所を訪れる機会を得た。今回の福島行きは、労働者協同組合運動について研究を行っているシンクタンク「協同総合研究所」が主催した企画によるものである。わずか1泊2日に過ぎないとはいえ、それでも現地の状況を実際に肌で感じることができたのは大きな収穫だった。以下、その模様を簡単に紹介したい。

去る6月30日から7月1日にかけて、福島県の数カ所を訪れる機会を得た。今回の福島行きは、労働者協同組合運動について研究を行っているシンクタンク「協同総合研究所」が主催した企画によるものである。わずか1泊2日に過ぎないとはいえ、それでも現地の状況を実際に肌で感じることができたのは大きな収穫だった。以下、その模様を簡単に紹介したい。

初日の6月30日には、「福島から考える協同の意味-今ある困難から再生を目指して」と題して、基調講演とネルディスカッション、さらに懇親会が行われ、翌7月1日には、福島県内の震災被災地をめぐるバス視察が行われた。それらの概要については、下記に別掲しておく。

◎基調講演 ◎パネルディスカッション「協同でめざす福島の未来」 報告① 大内信一さん、督さん(二本松有機農業研究会) 会場発言① 社会福祉法人こころん まとめ「福島からの提言」 塩谷弘康さん(福島大学行政政策学類教授) ◎福島県内各地バス視察 |

初日の催しは、福島駅から南に電車で10分ほどの福島大学で行われた。福島駅でも福島大学でも、表面的にはまったく変わったところはない。初夏の日差しの中、長袖を着ている人も、ましてマスクを着けている人もいない。大学のグランドでは、学生たちが部活に汗を流している。しかし、大学キャンパスも含め、各所に置かれた線量計を目にすると、ここがまぎれもなく原発災害の現場であることを思い知らされる。

|

●パネルディスカッションのもよう |

主要な場所では、すでに除染は行われているとのことだが、現実に未だ原発事故が収束していない以上、線量計なしに済ますわけにはいかない。とはいえ、四六時中、数値に一喜一憂するのも、現実問題として不可能だ。もはや福島の日常が、線量計の数値に現れる被曝を含んで営まれざるを得ないとすれば、人々は殊更に被曝を意識しないという形で、かつての日常生活を取り戻すしかないのかもしれない。

まずは、福島大学の小山良太さんによる基調講演「放射能汚染から食と農の再生~農地の放射線量マップと食の安全検査の体系化」について、要点をかいつまんで紹介しよう。

一つは、この間進められてきた放射能汚染対策の問題点である。小山さんによれば、国が行っている除染方針には大きな欠陥があるという。それは、何よりも全農地の放射能汚染状況を調査しておらず、有効な放射能汚染のマップも作成されていないことだ。こうした、計画的な対策の前提を欠いたことで、現に問題が生じているとともに、将来の復興計画も立てることができないという。

たとえば、福島県では昨年10月、米の安全宣言を出した後に、当時の暫定規制値500ベクレルを超える放射能汚染米の検出が相次いだ。その後の調査で、全体から見れば汚染米の割合は非常に低かったにもかかわらず、全ての福島県産米の流通が停止する結果となってしまった。

つまり、「川下」にあたるサンプル調査段階で安全宣言を出す前に、「川上」にあたる体系的な調査・検査体制を設けるべきだったにもかかわらず、それをしなかったことで大きな禍根を残したと言える。立ち入りを禁止するほど危険な「警戒区域」ならば、半径10キロや20キロで一律に区分もできようが、対策を講じれば生活ができるようなところでは、逆にきめ細かい区分が必要になる。そもそも、どんな場所がどれくらい汚染されているのか計測しなければ、除染すれば農業ができるのか否か、どれくらい土地を入れ替えればいいのかなど、対策を立てようもない。

にもかかわらず、小山さんによれば、未だにそうした基礎的な作業は行われていない。その一方で、具体的な線量を特定し確定することなく、一律に表土を剥ぎ取ったり、高圧洗浄機で洗い流すといった形で除染、実際には「移染」が進められている。作業を請け負うゼネコンにとっては効率のいい作業方法だが、費用対効果は小さく、汚染物質の処理という点でも大きな問題が残る。実質的には、潤沢な復興資金をあてにした大規模な公共工事と言わざるを得ない。そうした中で、大手ゼネコンが上前をはね、末端の地元業者が危険を背負いながらおこぼれに与るという、3・11以前の構図が繰り返されているのが実情である。

それにしても、なぜ国は正面から現状を把握しようとしないのか、一つには、放射能汚染の範囲と度合いを確定することによって、後々の損害賠償をめぐる問題に影響が及ぶのを恐れているものと推測される。もちろん、国がこうした指摘を認めるわけはないだろう。しかし、それこそ水俣病への歴史的な対応を見れば分かるように、初期の被害実態を放置することで、問題の輪郭をうやむやにし、責任の範囲を極力小さくしようとするのは、いわば常套手段である。

さらに、もう一つ、被害を受けた福島の立場も絡んでくる。いま福島では復興に向け、官民を挙げて観光客の誘致、農産物の販売促進などに取り組んでいる。そのためには、「安全性」の打ち出し、言い換えれば、放射能汚染の度合いが危険なレベルではないことが条件となる。だが、それは同時に、原発事故の損害の過小評価を招きかねないジレンマを孕んでいる。こうした中で、国に対して表立って放射能汚染の実態を確定せよと言いづらい状況が生まれていることは確かだ。

福島県産の農産品をめぐっては、大きく分けて三つの立場がある。一つは、放射能汚染の危険性から買わない、もう一つは、安全性に疑問はあるが支援のために買う。さらに両者の中間に、福島を支援したいが安全性に不安を覚えるという大多数が存在する。原発事故発生から時間が経過し、産地で自主的に放射性物質の検査が取り組まれたことなどから、昨年に比べて極端な反応は減少した(ただ、現状では、検査の機器や方法は地域や農協、自治体などによって異なる。それを裏付ける法令なども存在しない)。とは言え、こうした構図は現在も変わっていないだろう。

こうした状況をどう捉え、そこにどう切り込むのか。基調講演の二つめの要点として、小山さんから説得力ある指摘を伺うことができた。

たとえば、上記の構図の中で取り沙汰されるのが「風評被害」という言葉だが、ここには大きな問題があるという。というのも、「風評」とは実態に基づかない「噂」を意味するため、噂によって農産品が売れない福島の農家は被害者となり、逆に噂を信じる消費者は加害者になってしまう。だが、原発事故に由来する放射能汚染によって農産品の安心・安全が脅かされたのは、噂ではなく事実である。その意味で、本来は買うべきものを買えなくなった消費者も被害者である。にもかかわらず「風評被害」という言葉を使うことで、あたかも生産者と消費者が対立しているように見え、その一方で、東京電力や国という、放射能汚染を発生させ、拡大させた真の加害者の責任が抜け落ちてしまうのだ。

やはり最大の問題は、何が安全で何が危険なのか判断するために必要な情報はおろか、その前提となる調査や分析が欠落していることである。これには、消費者だけでなく生産者も不安を感じている。というのも、仮に自らの生産物で基準値を超える汚染が出れば、再起は望めないからだ。こうした中で、福島支援だけを軸にして取り引きを行うことは、消費者にとっても生産者にとっても限界がある。双方が納得できるような正確な検査・流通体制が整備され、適切な情報が提供されなければならない。小山さんは、そのための方策として、次の四つの段階を示された。

第一に、土壌分析。現状、文科省が公表している放射能汚染マップは、セシウムについて2キロ四方の空間線量で360地点を表示したものだ。しかし、現実には田畑一枚ごとに放射性物質の量が異なる。実際、同じ地区でも田によって10倍近い開きがあった。とくに水田は水を張るため、単純な面積単位で区切っても意味がない。圃場ごとの放射能汚染マップの作成が必要だ。

これには、放射性物質の核種ごとに汚染状況を調べマップ化することも含まれる。核種ごとに半減期が異なるので、中長期的な方針を考える際に不可欠だ。

第二に、品目ごとの放射性物質の移行率分析。 つまり、汚染された農地から、放射性物質が作物にどう移行するのか測定すること。作物は品目によって放射性物質の移行率が違う。同じ汚染量の土地があっても、それぞれ移行率の違う品目をつくっていれば、片方は出荷制限、もう片方は出荷可能という事態もあり得る。現在の流通上の問題だけでなく、今後の農業復興を考えるのであれば、ますます土壌汚染と作物への移行率の関係を調べる必要が出てくるだろう。

ともあれ、以上の二つの段階を通じて土地ごとの汚染状況が確定されれば、食用作物の栽培地域と非食用作物の栽培地域が区分でき、その結果、前者では放射性物質の移行率と照らし合わせながら可能な品目の作付を行うことが可能となり、後者では搾油用などの作物を栽培することが可能となる。その上で、第三段階として産地における出荷前の検査、さらに最終段階として消費地における検査という形で進めていけば、いわゆる「風評被害」の問題は基本的にクリアできるだろう。

こう力説する小山さんの話を聞いて、3・11以来、遠く離れた関西であれこれ気を揉んでいた問題が、かなりの程度氷解したように思う。いまもそうだが、福島・東北の農産物や水産物をめぐっては、ともすれば生産者と消費者が疑心暗鬼に陥りかねない構図が存在する。たしかに、問題が問題だけに、完全に払拭することは難しいかもしれない。しかし、生産者と消費者とが安全を担保しうる客観的な条件が提供されていれば、少なくとも生産者と消費者が対立するような構図は早い段階で解消できた可能性が大きい。

と同時に、そうであればこそ、本来そうした客観的な条件を提供すべき国がその責務を怠り、多くを自治体や生産者と消費者の自助努力に委ねている現実には、大きな怒りを感じざるを得ない。

さて、本来なら続けてパネルディスカッションの模様も紹介したいが、紙幅の都合もあるので割愛し、翌日のバス視察の報告に移りたい(※)。

別記したように、今回の行程は県中央部の「中通り」に位置する福島市から、阿武隈山地を越えて「浜通り」の相馬市へ、そこから南に下って南相馬市、さらに阿武隈山地の中ほどにある飯舘村を経て、再び「中通り」の二本松市へ戻るものだ。新聞などの放射性物質の空間線量を色分けで示した図を見れば分かるが、福島県で最も線量が高いのは、第一原発から北北西にかけての阿武隈山地である。今回は、それを「実感」するものだった。

実際、福島市から伊達市に入ると、主催者側がバスの中に設置した空間線量計の数値はみるみる上昇する。1マイクロシーベルト(μSv/h)を超えるところもいくつかあった。年換算すると9~17ミリシーベルト(mSv/h)となるが、車内でこれだから、屋外ではさらに多くなるだろう。国の定めた年間被曝量の目安(20mSv/h)を超えるかもしれない。ただ、上昇一方ではなく、ところによっては福島市内よりも低いところもあり、改めて対処が難しいことに気づかされた。

●バス視察の行程概略

車窓に映る景色は、初夏の中山間地そのものだが、ところどころで作付けされていない田畑が見受けられる。除草剤を撒いたのか、草の生えていない畦畔もあれば、まさに刈払い機で草刈り中のところもあり、一様ではない。いずれにせよ、そうしたいくつかの場面以外は、どこにでもある農村の風景だ。ここが福島だという認識がなければ、田舎の人以外、何の違和感もないだろう。山間部を通り抜けて相馬市に入ると、数値は急速に下がっていく。景色もなにも、体感できる変化がまったくないが、それだけに不気味であり、また、何もできないやりきれなさも増してくるのだ。

(※)協同総研の機関誌『協同の發見』(第241号、2012年9月)に詳細な報告が掲載されている。

最初の視察地・相馬市は、昨年11月に続いて二度目の訪問となる。前回は茨城県・常総生活協同組合の紹介で、地元住民団体「NPO法人相馬はらがま朝市クラブ」にお邪魔し、被災者の交流と物資供給のための朝市活動、市内にある仮設住宅への訪問販売と見回りの「リヤカー隊」活動を拝見した。当時、理事長の高橋永真さんは用事で不在だったため、事務局長の菊地伸吉さん、副理事長の石井弘二さんにお話をうかがったが、非常に重苦しい雰囲気だったのが記憶に残っている。

というのも、経済の7割ほどを占めていた水産業が津波によって壊滅し、さらに原発災害によって漁業再開の見通しすら分からない状況に置かれたからだ。とくに不条理なのは、漁業に直接携わる人々には補償が出ても、加工をはじめ関連産業に従事する人々は置き去りにされたことである。当面、津波被害のがれき撤去などで食いつなぐことはできても、補正予算が切れたらどうなるか、別の場所で仕事を探すしかないのか、そんな窮状が語られ、関西からどんな関わりができるのか、正直言って見当がつかない状態だった。

|

●土台と骨組みだけ残った港の施設 |

今回は、高橋さんの案内で原釜漁港を再訪した。骨組みと土台を残すだけの光景は、以前と変わらない。今年3月以降、いくつかの魚種に限って試験操業が始まったそうだが、本格的な再開までには相当な時間がかかるだろう。無惨な光景を前に、高橋さんは3・11の体験を語ってくれた。

「地震が起きたころは、魚のセリは終わってたんですが、後片付けとかで、たぶん100人近い人間がいました。やっぱり何名かは逃げ遅れて亡くなられましたね。私もちょうど近くの橋の上に逃げて見てたんですが、水平線が白くなって津波が筋のように何層もわーっとくるんですよね。で、逃げる船がすごく小さくて、玩具みたいに……。

ここなんか足の踏み場もない状態だったんです。ここまでになったのが奇跡です。私も正直ここは久々に来ました。やっぱり来るとあの日のことを思い出しますし、昔の賑やかで活気があった浜の様子が浮かぶもんですから。」

当時の模様を淡々と話す高橋さんも、一度は県外での再起を考えたという。しかし、どうしても生まれ育った場所を離れることができず、相馬の復興に尽力する道を選んだ。それが「朝市クラブ」の活動である。仮設住宅で閉じこもりがちな人たちに、何とか外に出てきてもらおう。お互いが触れあうことで、まちに活気を取り戻そう。そんな気持ちで始めた活動は、地元の人々から頼りにされ、全国から注目と支援を集める契機となった。だが一方で、高橋さんの中にはもう一つの考えがわき上がってきた。

「被災してしばらくは、全国から支援をいただいて、それを中心に考えていたんですけれども、はっと気がついたら『俺ってどこから金もらえるんだろう』って、自分が自立してないんですよね。除染とかガレキ撤去やっても前の仕事でないし、もともと水産加工をやってましたんで、そういうことをやろうって。

助成金や補償をもらうだけでなくて、汗を流して働く、そういう仕事をつくりたいんですよね。そうしないと、人間壊れちゃいます。なんで朝市やったかっちゅうと、人間やっぱり何もすることないのが一番苦痛ですから。私もしばらく朝起きると何をしていいかわかんなかったんで……。」

こうして、震災から1年の3・11、復興への足がかりとなる水産加工場の再建にこぎ着けた。

「国からの復興資金はハードルが高い。ほとんどが助成金なんです。1億の被害を受けたとしたら、4分の3で7500万は出すよってこと。だから、経営者ならともかく、浜で働いてたような具体的な被害のない人には何もないわけです。東電の補償も、ここは津波の被害だから原発事故の風評被害の損害賠償とは関係ないよっていうことで、これまで2回申請して断られています。

で、私たち助成金もなんにもなくて、ここは全部自力でつくりました。この建物自体は津波を免れた同業者の旦那さんの協力を得て、『じゃあ1年間だけでも貸すよ』ってことで。見ての通り、ドアやサッシも、あちこちで家の取り壊しがあったんで、いただいたり。ベニヤはホームセンターで買ってきて、自分らでペンキ塗って。結局1ヶ月半でつくりました。なんとかここまでたどり着いて、いま松前漬けとか、いろいろ作ってます。」

|

●朝市が行われる仮設店舗と「報徳庵」 |

かつては公共施設の軒先を借りて行っていた朝市活動も、昨年末には市の中心近くに設置された仮設店舗で恒常的に行えるようになった。店舗の一つは「朝市クラブ」が運営する「相馬報徳庵」として、高橋さんの工場で作った製品を販売したり、朝市や復興支援で訪れた人々に食事を提供する場所になっており、全国からの支援を受け入れる窓口にもなっている。昨年の状況に比べれば、 大きな変わりようだ。

|

| ●「復光」水産加工場を説明する高橋さん |

このように、復興へ向けて一定の形ができたことから、もともと県外から支援に入っていた副理事長の石井さんは地元に戻り、高橋さん自身も加工場に集中するため、朝市の実務は仲間に託しつつあるとのことだ。以前に訪れた仮設住宅でも、少なからぬ人がさまざまな事情で相馬を離れたこともあり、仮設住宅向けの「リヤカー隊」活動も、再編の時期にさしかかっているという。

ただ、かつての相馬の中心だった水産業は、未だ復興の見通しが見えない。残念ながら、この点だけは3・11以降、一貫している。

「賑わっているのは、補償金をもらった人たちが行く飲み屋とパチンコ屋。それと、外から来る工事関係者が泊まるホテルや旅館だけ。」

高橋さんとしては、それだ余計けに、かつての生業を取り戻したい思いが強いのだろう。

相馬市から南相馬市へは、国道6号線を南下する。車中では、JAそうま総務部長の半谷善弘さんから、車外の風景を解説する形で、きわめて詳細な状況報告をしていただいた。それによると、3・11で押し寄せた津波は、やや盛り土されたこの6号線で遮られ、その東西で大きく被害を分けたという。その通り、東側は惨憺たる光景だ。 「相馬地方はお米の主産地で、約9000ヘクタールの農地がありましたが、昨年は津波と放射能の影響で、7000ヘクタールが作付けできませんでした。農協では例年、約40万~45万俵の米を集荷していますが、昨年は7万5000俵まで減ってしまいました。地域経済に与える影響は甚大です。」 現在、JAそうまの管内で米の作付けが可能なのは、相馬市の北ある新地町のみだという。だが、そこでも海岸部は津波の塩害のため、作付けしたくともできない状態が続いている。農地の上から真水をかけて耕耘して水を抜くことを繰り返し、塩分濃度を下げる除塩作業が続いている。

|

●3・11が凍結されたような光景 |

塩害だけではない。津波で田んぼに大量のガレキが散乱し、少し掘るとクギや金属片、ガラス片が数多く出てくるような状況だという。そうしたガレキは人力で撤去するしかないのが現実だ。また、もともと海岸部では海抜0メートルに近かった高さの地盤が今回の地震でさらに沈下し、海抜以下になった結果、いまではポンプで海水を強制排水しなければならず、未だに水没した農地がいくつもあるという。それに加えて放射能だ。

|

●水没した農地と繁茂する雑草 |

「南相馬市では田んぼの作付けができません。見てのとおり、田植えをしている田んぼはありません。全く手付かず、2年間も作付けできずに雑草に覆われているところがほとんどです。お米をつくったときに放射能の影響が出るかどうか、ということで試験栽培しているのが、南相馬市全体で155ヵ所だけという状況です。」

野菜の作付けについては制限を解除されているところもあるが、現状では収穫できたとしても、売れるかと言えば困難なのが実際だろう。また、相馬地方は以前は肉牛の飼育が盛んだったそうだが、昨年、南相馬市の原町区で飼育された牛の肉から全国で初めて放射性セシウムが検出されたため、壊滅的な打撃を被っている。まさに、地震、津波、放射能、そしていわゆる風評という四重の被害に苛まれているのだ。

もちろん、こうした直接の被害は、ほかのさまざまな方面にも波及する。たとえば人口流出。かつて7万人以上だった南相馬市の人口は、現在4万人。とくに若い世代の流出が顕著だという。そうなると、震災で途絶えた産業の復活も難しい。店舗を再開しようにも従業員が集まらない。店舗が閉じたままでは買い物ができず、ほかに移るしかない。さらに街が冷え込むという悪循環。かくして、ここでも「流行っているのはパチンコ屋だけ」。それは厳しい雇用状況の反映でもある。

|

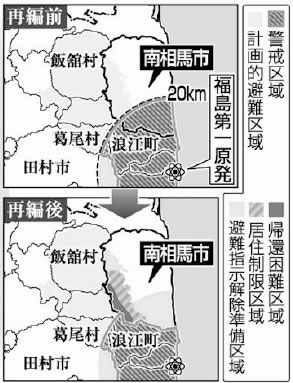

●南相馬市の避難区域再編 |

南相馬市は3・11以後、市の一部「小高区」が福島第1原発から20キロ圏内に位置したため、立ち入り禁止の「警戒区域」とされてきた。その区分が今年4月16日を期に再編され、小高区のほとんどは、新たに「避難指示解除準備区域」とされたのである。今回、半谷さんの案内で、この小高区に入ることができたが、目に映る光景は、まさに言葉を失うものだった。まさに、3・11が凍結された状態である。町はあるのに人はいない情景が、これほど不気味だとは……。

「地震で大破した住宅が、まだ手付かず。ちょうど1週間前から、住宅の解体撤去が始まったと聞いていますが、年内いっぱいかかっても撤去が終わるのは難しいと言われている状況です。

」

半谷さんによれば、地震による直接の被害もあるが、立ち入り禁止になったことで、補修すれば維持できた建物も朽ちるに任せざるを得なかったことが、少なからず影響しているという。

「避難指示解除準備区域」とは、年間の被曝線量が20mSv/h以下と推定される地域で、日中は人の立ち入りが可能だが、宿泊は禁止されている。字面を見る限り、いわゆる除染を徹底すれば、避難指示が解け、再び住めるようになるという意味合いだろう。しかし、現実には、依然として水道・電気・ガスなど生活に必要なインフラは復旧しておらず、崩壊した建物や津波で流された車輌などの撤去も進んでいない。この上さらに、除染やガレキの処理、生活基盤の再建などを果たすとすれば、いったいどれほどの時間と労力が必要だろうか。その際、主軸となるはずの若者世代は、再び戻ってくるだろうか。

「とくに若い方々は戻らないんじゃないのと言われています。海岸部については放射線量は低いんですが津波の影響がありますし、山間部に行くと放射線の影響があります。前に鉢呂大臣でしたっけ、『死の町』とかいう発言が問題になりましたが、それに近い状況になりつつあります。

我々も一生懸命がんばってるんですが、津波で亡くなられたり、避難されたりで、いま組合員が減少傾向にあります。なかなか厳しいですね。」

南相馬市から西へ、バスは山道を縫って飯舘村を目指す。その途中、飯舘村の住民で、現在は福島市に避難している「かーちゃんの力・プロジェクト」代表の渡邊とみ子さんと合流し、車中でこの間の状況についてお話をうかがった。

飯舘村は阿武隈山系の中央部にあり、標高220~600メートルの高地である。人口は6300人ほどで、多くが第一次産業に従事。社会全体に都市型の経済優先・効率優先の風潮が強まる中、農山村の暮らしの中にある価値を見直すことを軸に村づくりを行ってきた。それを表すのが、「心をこめて」「つつましく」「大切に」という意味を示す地元の言葉「までい」である。

ところが、そうした「までいの村」の日常は現在は、3・11で急変した。内陸にあるため津波被害こそ免れたものの、福島第1原発の爆発によって放出された放射性物質が拡散する通り道に位置したことで、村全体が「計画的避難区域」となり、村民は避難を余儀なくされたのだ。

「3・11のとき、ちょうど夫の青色申告が終わって車に乗ったところでした。原発が爆発したということで、なるべく外に出ないようにしてたんですが、その当時、飯舘村に避難してきた方たちがいらっしゃったので、自分のところにあったもので料理を作って食べてもらったりしてました。でも、いよいよ大変な状況になってきた中で、3月17日に村から自主避難の説明があって、私は19日に福島市に避難したんです。」

渡邊さんは飯舘村では、村の特産品を作ろうと、オリジナル品種のジャガイモ「イータテベイク」や、同じくカボチャ「いいたて雪っ娘」の開発に力を注いできた。それを無にしないため、福島市に避難してからも、農地を借りて栽培を続けたという。その甲斐あって、新たな土地でも無事、収穫を果たすことができた。

一方で、渡邊さんはある危機感を抱いていた。飯舘村では村民全体が県内外へバラバラに避難せざるを得なかったため、このまま時間が過ぎれば、村民同士のつながりが失われてしまう怖れがある。そこで、同様の危惧を覚えていた友人とともに市内の仮設住宅などを訪問することにした。昨年秋のことである。

「最初は私がリストアップをしました。飯舘村でこういうことをやっていた人、とか一人一人書いて。で、隣の津島地区、葛尾村、都路、川内って拾い出して、一軒一軒尋ね歩いたんです。いまは個人情報が厳しくて、役所では教えてくれない。尋ねていったところでまた聞いて、約20名ですかね、尋ね歩いたんです。」

その際、飯舘村に限らず、避難していた阿武隈地域の多くの女性から「今のままではだめだ」「もうらう支援は終わり、動き出さないと」「一人では何もできないが、つながればできる」といった声が寄せられたという。

原発事故で避難を強いられた女性=「かーちゃん」の中には多くの農業者がおり、かつてはそんな「かーちゃん」たちが自らの知恵や技術を発揮して地域の特産品や加工食品をつくっていた。しかし、仮設住宅などでの避難暮らしでは、そうした技術や力量を生かすことは難しい。ならば、そのための場を作ることはできないか。そんな発想から、福島大学の復興支援グループや地元NPOなどの協力を得て始まったのが、「かーちゃんの力・プロジェクト」である。

「当時は秋だったので、お正月用の餅をつくろう、餅だったら加工施設の許可もいらないし、餅や漬け物でやってみよう、ということで始まったんです。でも、いまの拠点『あぶくま茶屋』には何もなかったんです。あったのは汚いガス台と流し台だけ。私もあのガス台が使えると思えなかったんですが、磨きに磨いてね。」

こうして出発した「かーちゃんの力」は現在、餅(3品目)、漬物(9品目)、総菜(3品目)、お菓子(4品目)、調味料(2品目)の加工品に加え、弁当づくりも行っている。現在の仲間は計12人。

「まさか、この半年くらいでこんなふうに広まるとは思いませんでした。尋ね歩いたときのことを考えると本当に夢のようです。やっぱり、諦めないで夢をみて前に一歩進んだら、みなさんが力を貸してくれて、その力が渦のように大きくなったなと感じています。」

今後は県内各地に避難している「かーちゃん」たちのネットワークづくりを基礎に、①自分たちで作った加工食品や弁当などを販売する「かーちゃんの店」の開設、②そこを拠点にキッチンカーで仮設住宅などに故郷の味を届ける訪問販売、③週末に交替で各地の味をふるまう「週末かーちゃんレストラン」の開設、を目指すという。

「4月から始まって3年間の雇用(福島県緊急雇用創出基金事業)がありますが、それで終わりじゃなくて、法人化するか、任意団体のままでいくか、ともかく自立していこうと。とにかく、自分たちで夢を描いて、それで、その夢を実現するために、みんなで力を合わせてやりましょう、ってことを話しているんです。そしたら、売り上げ1億円も夢じゃないって話が弾んで(笑)……。でも、夢をみないと実現もしないって。」

飯舘村は、その後7月17日、新たに避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域の3つの区域に再編された。とは言え、ほとんどは居住制限区域であり、再び暮らしの場となるのは何時のことか、未だ見通しはついていない。

|

| ●空間線量を示すモニターと渡邊とみ子さん。 |

実際、写真にあるとおり、バスの車内で3.0μSv/h、つまり年換算で20mSv/hを超えてしまう地点が散見された。今後、国は除染を本格化させると言うが、村民が安心して帰還できる状況にはほど遠いと言わざるを得ない。 「やっぱり複雑ですよね。戻りたいけれども戻れないという状態の中で、新聞(のアンケート)では避難者の6割が『戻りたい』と答えたそうですが、そこにある本当の心情っていうものは、数字では表せないなって思っています。……現状はあの通り、飯舘村は変わってません。変わってないのに(世間から)忘れ去られてきてる。本当に忘れちゃいけないと思っています。」

最後の視察地・二本松市での話など、紹介すべきことは残っているが、残念ながら紙幅の都合で割愛せざるを得ない。放射能汚染下での有機農業者の苦闘と成果については、菅野正寿・長谷川浩編著『放射能に克つ農の営み―ふくしまから希望の復興へ』(コモンズ、2012年)に詳述されているので、ぜひ一読をお願いしたい。

今回の訪問を通じて、福島の現状について多くのことを学んだが、とくに以下の三点について最後に強調しておきたい。

一つは、全体的な状況の深刻さである。3・11から1年半を過ぎた現在、政府やマスメディアでは、あたかも大震災からの復興が粛々と進みつつあり、原発事故の処理についても着実に行われているかのような言説が流布されている。もちろん、少しでも福島に関心を持っていれば、それが虚偽であることは容易に予想がつく。

しかし、今回の訪問によって、そうした言説が単なる虚偽ではなく、むしろ実情の隠蔽にほかならないと確信した。小山さんのお話にあったように、その背後には自ら負うべき責任を回避したいとの、国や東電の意図が透けて見える。

二つ目は、しかし、そうした苦境の中でも、人々が各地域で立ち上がり、つながりながら真の復興に向けて自主的な取り組みを進めていることである。政府や行政が頼りにならない以上、自らが立ち上がらざるを得ないのは当然かもしれない。だが、現実には並大抵のことではないだろう。今回お会いした被災地の皆さんは、いずれもいわゆる「公的な支援」からは縁遠く、自らの力と地域的・人的なつながりだけを頼みに、一歩ずつではあれ、現状を変えようと動いておられた。

まさに人間の底力、協同の力強さを示すものであると同時に、こうした自主的な取り組みこそが、政府や行政に対応や施策を迫り、地域全体へと波及させる原動力なのだと考えた次第である。

三つ目は、以上のような現地の実情や被災地域での自主的な取り組みと連携し、全国的な課題へと押し上げていくための、日本各地の取り組みの必要性である。

今回の主催者である協同総研や日本労協連は、すでに取り組みを先駆的に開始し、相馬の動きをを紹介してくれた常総生協でも支援を継続している。関西よつ葉グループでも、いくつかの試みを行った。もちろん、全国各地で、さまざまな形で行われてもいる。長期的な問題でもあり、まずは各々が自らの領域で持続的な関係づくりを目指していくことが重要だろう。

3・11からわずか1年半とは言え、月日の流れは確実に、あらゆる物事を過去へと押し流していく。福島から遠く離れた関西であればなおさら、残念ながら、現地の状況が話題にのぼる機会は多いとは言えないのが現状である。それだけに、わずかとは言え福島の現状を肌で感じることができた今回の訪問は、極めて貴重な機会となった。

末筆ながら、この機会を与えていただいた主催者の皆さん、お会いした被災地の皆さんに改めて感謝の念を捧げたい。

(山口協:研究所事務局)